当代音乐语境下的诗乐关系之探究——以陈其钢《抒情诗Ⅱ—水调歌头》与《江城子》为例

2021-10-28蒋鸣夏

蒋鸣夏

一、作曲家生平简介

陈其钢,1951年8月28日出生于上海一个艺术家庭中,自幼受到来自家庭的艺术熏陶,父亲陈叔亮是一名琴棋书画皆通的著名书画家,母亲肖远是一名德才兼备的音乐教育家。在陈其钢绝大部分作品中,都散发着中国民族音乐元素所独具的艺术魅力,这与其家庭从小的相关培养与熏陶关系密切,他曾说:“小时候,父亲希望我去考戏曲学校,攻花脸。耳濡目染间学到点东西,当家里来客人时,我也总会‘展示一番’,唱上一曲,再配些身段”。①在家中,从事音乐教育工作的母亲偏爱西方文化,父亲钟爱中国传统音乐,姐姐学钢琴则更偏于古典浪漫,这样的家庭氛围给陈其钢提供了充足、丰富的艺术养分,为其之后的音乐之路打下了坚实的基础。

青年时期,陈其钢就读于中央音乐学院,师从罗忠镕教授,是中国恢复高考后考入该校的第一批作曲家,1984年获得赴法国深造的机会,抵法后被世界级音乐大师梅西安纳为关门弟子,在恩师的指导与帮助下,陈其钢在学习“前沿性”作曲技法的同时不断挖掘属于自己的音乐语言,逐步形成具鲜明有个性特征的音乐风格,成为中国具有代表性的中生代作曲家之一。

纵观陈其钢三十多年的创作之旅,所获得的诸多国内外奖项,无疑是对其作品创作才能最为直接的认可。如1987年作品《梦之旅》、《源》分别斩获德国与意大利两项作曲国际比赛大奖,1993年作品《孤独者的梦》荣获“梅狄西斯庄园奖”,2001年获巴黎市政府“2000年大奖”,2013年底法国政府为表彰其在专业领域的成就以及在中法文化交流中起到的积极作用,为陈其钢颁发了象征国家荣誉的“文学与艺术骑士勋章”等等。

二、历史长河中的诗乐关系演进

诗与乐,在中国有着长久的发展历史,孔子所谓“兴于诗,成于乐”,便是反映了两者间的互补作用。从中国最早的一部诗歌总集《诗经》起,两者的结合经历了各种形式、体裁的变化。《诗经》句式以四言为主,杂以二三五六七八九言,结构上多为叠句重章。而后,重要的诗作文献还有《楚辞》,《楚辞》是中国文学史上第一部浪漫主义诗歌总集,被视为浪漫主义文学的源头。最先,它的本义泛指楚地的歌辞,其后变为特指以屈原的创作为代表的一种新诗体的专称。《楚辞》中包含有《离骚》、《九歌》、《天问》、《九章》、《远游》、《卜居》等共十六篇作品,相较于《诗经》而言,大多数《楚辞》中的作品篇幅更长,涵盖的内容更加丰富,它的词文结构建立在楚乐基础之上,在情感表达方面也更为细致、强烈。这两部诗歌集反应了当时社会的音乐艺术已达到了一定高度,之后,汉乐府的兴起,进一步促进了诗乐关系的演变。“乐府”为汉武帝时设立的一个官署,采集民间歌谣或文人的诗来配乐为其主要职责,以用于朝廷祭祀、宴会等场合演奏。它所搜集汇编的诗歌以及后世文人仿照这个形式所作的被称为“乐府诗”,是继《诗经》、《楚辞》后起的一种新诗体。乐府歌曲从一开始就更注重音律,即“诗附于乐”,往往是先有曲再填词,后发展到汉魏时期,则逐渐向“乐附于诗”转变。“至唐代,诗与乐各自独立发展到了顶峰,此后宋词、元曲又一度达到诗乐的高度重合……直至明、清各种诗论与乐论,及收集乐谱可见诗乐关系在历史上一直分分合合,或者分合并行,备受文学与音乐艺术研究领域关注”。②至今日,诗与乐之间既互相独立,又相互交融。它们的结合形式多样,既有据词成乐的人声作品,也有以诗词或词牌为名的器乐作品,《水调歌头》与《江城子》均属于前者。二者采用的词源于有“唐宋八大家”、“宋四家”之一称号的北宋诗人—苏轼同名诗篇《水调歌头·明月几时有》、《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》,作曲家在该词基础上成乐,所采用的编制均分别为(1)一名“老生”独唱(男中音)与室内乐队;(2)一名”老生“独唱(后因演员条件所限,为达到更好的演唱效果更为“青衣”)、两组混声合唱团和三管编制的管弦乐队。同属这类创作形式的还有很多作品,如郭文景根据李白《蜀道难》所作的同名交响乐,周龙根据《楚辞》中的《九歌》所创作的同名交响声乐组曲、罗忠镕根据乐府诗词中的《涉江采芙蓉》所创作的同名艺术歌曲等。此外,只以诗词或词牌为名而不使用具体词文的创作形式也是许多作曲家所钟爱的,如叶小纲为打击乐与室内乐而作的作品《西江月》便是只取用了词牌名。

在当代音乐语境中,中国作曲家在诗乐结合的创作内容上,多与西方现代作曲理论及思维相结合,追求自我风格的个性化、多元化,逐渐形成一条饱含中国传统文化底蕴的创作道路。诗词这一历史悠久的文学体裁,毫无疑问为作曲家们提供了内容丰富、特点鲜明的创作素材,同样,古老的诗词在众多当代作曲家的笔下再次焕发出新的色彩与生机。

三、《江城子》与《水调歌头》人文内涵之比较

在《江城子》与《水调歌头》两部作品中,对于音乐材料的使用与创作技法上有着诸多相通之处。同时,因为二者创作背景的差异、不同编制的选用等因素,这两部作品又保持着各自独特的个性。总的来说,《水调歌头》与《江城子》无论是在创作构思方面,还是在人文内涵层面,都有着千丝万缕联系,主要体现为下面几个方面。

(一)“中”与“西”的美学观念碰撞

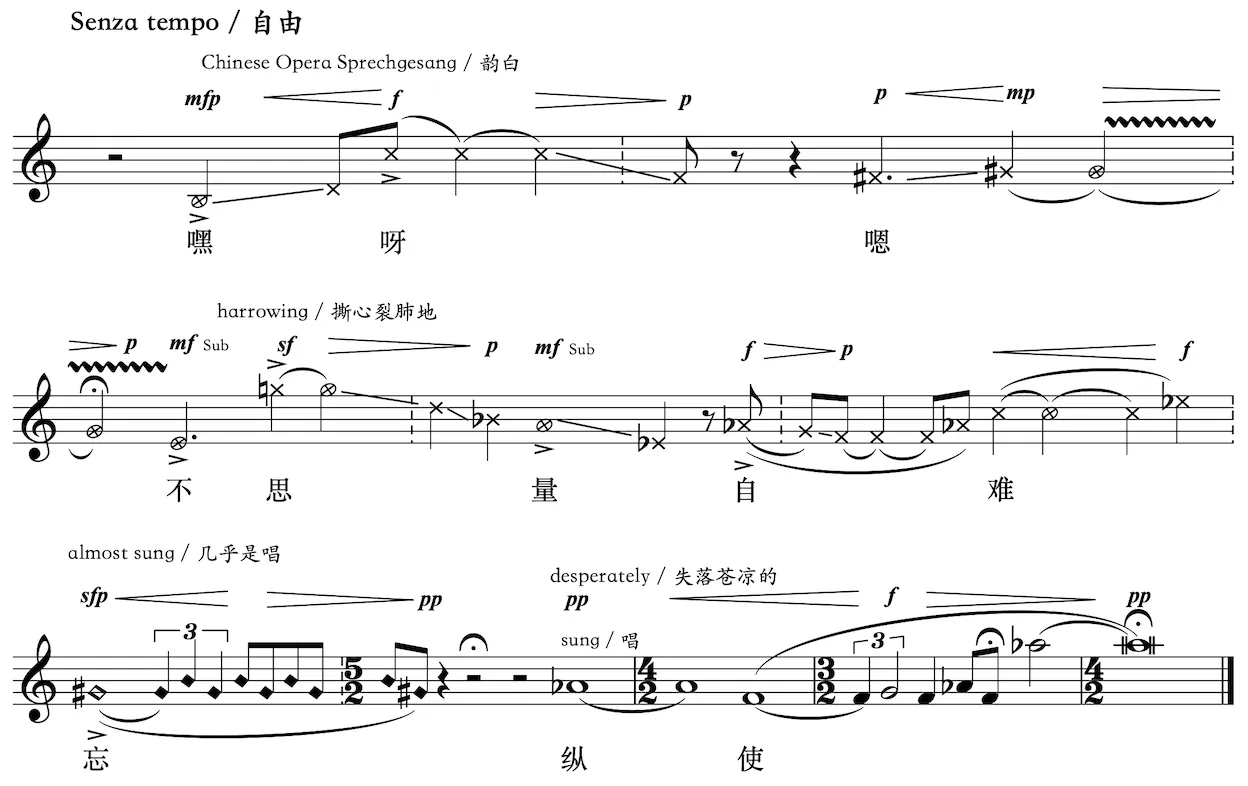

在《水调歌头》与《江城子》中,作曲家均选用了京剧老生来塑造作品的主角形象(《江城子》后因演员条件所限改为旦角青衣),在唱腔方面,将中国京剧唱腔与西方现代作曲技术相融合,借以苏轼之词抒发自己的内心情感。作曲家根据作品中相应部分的情绪所需,设计并交叉应用不同风格的唱腔,正因如此,两首作品的人声演唱者既需精通传统京剧声腔,又要擅长西方美声唱法才能达到作曲家对演唱的要求。同时,两首作品中都包含有个性鲜明的吟诵特征,在多处采用“韵白”这一中国传统声腔的表达方式,如《水调歌头》中,以x型符头后接具有指定方向性的波浪线或箭头来表示,《江城子》中,作曲家则在相应部分直接标注上Chinese Opera Sprechgesang/韵白,此时乐谱中的音高仅是参考,无需严格遵照。

作品中的韵白部分,时而在作品局部单独应用,时而(更多时候)又要与有具体音高的唱腔因素交织出现:

谱例1:《水调歌头》第46-50小节人声声部

如上例,“不知天上宫阙”与“是何”处为吟诵部分,“今夕”与“年”处为具体音高部分。《江城子》中的吟诵部分,作曲家直接标注有:“念白、半韵半唱(多韵少唱)、以唱戏的方式而不是唱歌、几乎是唱”等具体说明,将戏曲念白与民族唱法等元素进行了多样化的有机结合,突显出不同美学观念之间的碰撞与融合。(谱例2)

除此之外,作曲家对音乐“时间”的把控同样流露出“中西合璧”特征。西方思维中,时间着重于其线性特征,它是精确并有阶段性的,在音乐中一般表现为清晰的结构性与明确的节拍节奏关系,它往往倾向于材料上的整齐与对称(大部分情况而言);东方思维中,时间则更着重其循环性与不确定性。“东方人对时态有着模糊的概念,这点就与西方截然不同”,当体现在音乐中则表现为节律散漫,没有被量化的固定节拍,也不依靠和声作为平台来精确音乐的进行“……在大部分的中国传统音乐中,节奏是由表演者进行控制,最终达到的并不是一个精确清晰的节奏律动,而是通过看似散漫又毫无章法的节奏来达到不一样的律动感从而表达作品”。③如中国传统乐器古琴,其用减字谱进行曲谱传承,减字谱仅能记载音高,节奏则需靠各演奏门派的手手相传渐渐保留下来,它强调各位演奏者对于乐曲的个人领悟与理解,不着重于节奏的严苛量化。《水调歌头》与《江城子》多处体现了这一特点,但这种沿袭更多体现在实际听觉上而非记谱中。在此基础上,作曲家还融入诸多现代节奏元素,如,常规复合节奏、带有偶然因素的高复合化节奏、递增式节奏等,赋予作品更为丰富、复杂的律动样态。这种东方与西方、民族与现代表现手法的融合并非只作为了结合而结合的表面文章,而是一种基于作曲家长期浸淫于东西方文化,通过自身内在吸收、丰富、糅合后倾吐而出的结果。

谱例2:《江城子》99-108小节女声独唱声部

(二)苏轼词文中的情感对应

《江城子》与《水调歌头》均选用北宋豪放派诗人苏轼的同名词文,其中《水调歌头·明月几时有》创作于公元1076年中秋时分,当时的苏轼正逢仕途不顺之时,因与当权的变法者们政见不同,他不得不辗转于偏远地区为官。因为极度思念自己的家人,所以希望自己能去与胞弟苏辙较近的地方做官,这时他们已分别了7年。辗转多地之后,这一愿望还是未能实现。彼时正值中秋佳节,望着天上的明月思乡之情越发浓烈,大醉后的苏轼便写下这首思念胞弟、思念家人的名作。时隔914年后的1990年,中国作曲家陈其钢选用了这一名作创作了一首为男中音与室内乐队而作的现代作品《抒情诗Ⅱ—水调歌头》,与苏轼的思乡之情有着近似的情感联系,陈其钢先生创作这首作品时正是在法国深造的第7年,或许正是与词中的思乡之情产生共鸣,遂用该词进行创作,表达自己对家乡、亲人们的思念与祝愿。

《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》是一首悼亡词,是苏轼为悼念发妻王弗而作。该词创作于公元1075年,与《水调歌头》算是同时期作品,王弗去世的这十年,也正是上文所提到的苏轼仕途不得志时期。这首词虽以记梦为题,实则只有下片五句是记述梦境,上阙均在表达对亡妻的思念,具有写实,倾诉悲怀的情感。词中采用白描手法,用简练朴素的笔墨表达深沉的思念之情,开篇便直道与妻子死别十年,强忍不去思念却终究难以忘怀。与苏轼当时的创作心境相似,陈其钢的《江城子》是为悼念亡子陈雨黎而作,记录着人生的重大关卡——生与死……。2012年,爱子因车祸去世后,作曲家一度停止创作,拒绝了许多音乐组织的委约,于2012-2017年间创作的作品《如戏人生》甚至遭遇了演出前撤稿的命运,“在排练时发现完全不是想象的效果,我坚持撤回、取消了演出计划……其后完全重写”。④可以说,这一时期的陈其钢,处于人生前所未有的混沌状态中。在经过长时间的沉淀思绪后,作曲家以自己的内在情感经历出发,创作了这部人声史诗《江城子》,也借由《江城子》,作曲家带着与从前不同的心境、视角再次出发,保持着高规格的创作水准,逐渐恢复了创作状态。

由上述可见,《水调歌头》与《江城子》的创作,都缘起于作曲家当时的个人经历与情感历程,与原词作产生了高度情感共鸣从而激发其创作灵感,也正因如此,作曲家在创作中最大程度的遵循着文本本源,并未作过多切割拼贴,音乐构思顺应词句发展跌宕起伏,直达听众内心深处。

结 语

诗与乐,在中国有着长久的发展历史,孔子所谓“兴于诗,成于乐”便反映了两者间的互补作用。从中国最早的一部诗歌总集《诗经》起,两者的结合经历了各种形式、体裁的变化,也受到了各个年代创作者们的钟爱。进入20世纪后,伴随着音乐“共性写作规则”的不断分崩瓦解,作曲家们发挥着各自的创造力、想象力探寻新的音高组织方式。在此时代背景下,中国的一批先锋作曲家们在充分学习西方前沿作曲技法后,不断挖掘着独属中国的音响色彩,创造性的将戏曲、民歌、古曲、民间传说、诗词等传统元素与现代作曲技法相融合,让饱含中华民族韵味的声音响彻于现代国际乐坛,也让这些中国古老的文化瑰宝再次焕发出新的生机。■

注释:

① 温别庄.让世界关注中国声音——上海响乐团音乐厅开幕侧记.

② 庞莉.从历史演变探析中国当代音乐创作的诗乐关系[J].南京艺术学院学报(音乐与表演),2019,(03):50-55+8.

③ 刘雨悦.陈其钢作品大提琴协奏曲《逝去的时光》的音高组织研究[D].上海音乐学院,2017.

④ 北京青年报.陈其钢的《如戏人生》音乐比标题更好懂.