从“汉人”到“汉族”到“汉民族”

——读徐杰舜教授主编的《汉民族史记》

2021-10-27彭兆荣

彭兆荣

(四川美术学院 中国艺术遗产研究中心,重庆 400053;厦门大学 人类学系,福建·厦门;361005)

徐杰舜教授给我寄来他主编的《汉民族史记》,并嘱我为他的大作写书评。我答应了,但很为难。以我与徐教授的近三十年的交情,他交待的事情不能回绝。何况,他早年的《汉民族发展史》书评就是我写的。

记得1994年4月19日,他把大作《汉民族发展史》送给我,同时就给我下了指令:“彭兄,你写个书评吧。”于是,我就很认真去读他的著作,像读老师布置的作业一样。徐教授的书一般都是“砖头块”,看着吓人,捧着沉重,读着费劲。要写书评,那书得读很久。徐教授的一句话,费了我很长时间。为此,我写下了《我是我与我非我》,发表在《读书》1996年第9期,文章的结尾是这样的:

所幸的是,这种具有填补历史性空白的研究近两年已为一些学者敏锐地觉察到并开始了他们卓有成就的工作。广西民族学院民族研究所徐杰舜教授的专著《汉民族发展史》以及由他主编的《汉民族文化丛书》的面世,一如汉族民族研究的重要性一样,值得大书一笔。尤其是他的《汉民族发展史》,把对汉族研究的重要性、亟待性的呐喊与悉心扎实的研究一并浇铸于洋洋五十万字的著作中。

读读吧,如果你是汉族人,你会多一点自知;如果你是中国人,你会多一点自信;如果你是外国人,你会少一点自大。

那年头, 《汉民族发展史》 还只是一本书,可是,这次不同,洋洋500多万字,整整九大卷。我要什么时候才能读完?我答应得很为难。因为工程量太大。何况,我也还忙着自己的事情。

答应了就只能去做。从收到书的那一天起,我就开始读,读得头昏眼花,读到后面,忘了前面。好在我对徐教授还算了解,对他的学术研究也算熟悉,读着读着,就有了心得。

《汉民族史记》总共只有五个字,“汉民族”就是关键词,也是全书的提挈。我就从这里入手,对这个概念做一个辨析。

我们今天所使用的“民族”是外来的,虽然我国古代偶尔也出现过“民族”,但并不是今天的意思。对此,郝时远先生有过考释,此不赘。徐教授所使用“汉民族”中的“民族”,显然是Nation 的译名。它有一个语境,即以当今世界通用的“民族-国家”来作为国家政体通行的概念符号。

可是,现在世界上所用的“民族-国家”这一概念其实还不到300年,大致上说,是以法国大革命为标志,即1789年7月14日在法国爆发革命,建立新型的“共和”制国家。所谓“共和”,就是公民对国家的事务有权发表意见,即“共和”“一起发声”。它的原型出自古代希腊城邦国家的公民,在一个公共场所(public) 对国家的事务发表意见(Re表示“大家”)。那么,法国大革命后,要建立新型国家,首先考虑的是用什么概念能够代表“公民”“公众”的问题。“民族”于是被选择作为代表新型国家政体的表述标志和符号。此后,被其他国家认可并传袭和使用。所以,“Nation”在今天亦可指称“国家”,是一个以国家为背景的政治性认同的语符。由此可知,“民族”的概念不仅有着西方“词与物”的渊源,同时也代表西方国家政体的基本形制。

在我国,“民族”的概念舶来大致是近代的事情,而使用“民族”用作国家政体被移植到中国,标志性的事件是孙中山在1911年建立“中华民国”所采用的共和国制,即所谓的“五族共和”。具体而言,是以汉、满、蒙、回、藏“五个民族”建立的共和制国家,这也是在国家政体上首次使用的概念,迄今为止只有109年。

“民族”一词自进入中国,本土化进程一直就很艰难。虽然近代的中国学者曾经有过不同的表述,《汉民族史记》中有这样的追述:

汉民族研究的兴起与汉族的形成和发展是不匹配的。汉族从起源到形成到发展,历经沧桑五千余年,而汉民族研究自1928年王桐龄的名为《中国民族史》问世至今不到百年。形成了强烈的反差……1840年鸦片战争以后,随着中西交往的日益频繁,西方话语下的学科体系逐渐传入中国,“民族”一词也随之传入。在19世纪40年代到60年代一段时间里,“民族”一词并未被使用,人们习惯于“华夷之辨”或“夷夏之辨”的“蛮”“夷”“戎”“狄”之称。(卷1第19页)

也就是说,西方的概念被搬运到中国,首先必须与中国的历史和国情相结合,而这一过程相对漫长。从中国的历史演变来看,以汉族言之,虽然在历史的表述中,不同的历史时段曾经出现过各种不同的概念,但大致有一个从“汉人”到“汉族”再到“汉民族”的轨迹。事实上早先的“人”原本就已经有了“民”“族”“群”的意思。所以,在漫长的历史表述中,“人”一直是最重要的概念。同时,“汉人”是相对于诸如“蛮人”“夷人”等而言的。虽然历史上一直存在着“华夷之辨”的政治性“区分与排斥”,却也从反面证明:“汉人”与“蛮夷”难辨泾渭。

再者,汉人与蛮夷的关系其实不仅仅是人群、族群的分类,窃以为,它是中式独特的宇宙观的产物。中式所谓“宇宙”,主要意思是时空观。自古就有“四方上下曰宇,古往今来曰宙”之说。“宇”指无限空间,“宙”指无限时间。中国的宇宙观与“天时地利人和”直接牵挂。

“时间”由“天”确定,故有“天时”之说。中国古代的时间形制由“日”制定,“时间”在文字皆属于“日族”,凡是与时间有关的皆有“日”,如时、间、早、晨、昏、晚、旦、晓等。古代测时的方式为“立竿见影”,测时的工具叫日晷,这是中国重要的文化遗产。比如我国河南登封的“天地之中”遗址群,2010年8月1日在联合国教科文组织第34届世界遗产大会上被列为世界文化遗产名录,其中最重要的一个遗址,就是“周公测景台”,即中国最早的测时(日) 的地方之一。

时间与空间的配合,具体体现在天地之中,空间侧重于大地之“四方”,亦有“五方”之说:即东西南北中。“中”是华夏族起源的宇宙隐喻,“中华”与之有关,中邦、中国、中原、中央等都是传统宇宙模式的遗语。“立中邦”而治四方,在我国最早的地理著述《禹贡》 中已现雏形。“中邦”便是华夏,便是中国,相对于“四方”,(东) 夷、(西) 戎、(南) 蛮、(北) 狄,直到今天的“中央/地方”仍可瞥其历史遗意。这样,“中土”之族便成了“华夏之族”。其实,这不过是“华夏中心”说的特殊表述:一方面,从认知上看,“以我为中心”是通常的认识方式,费孝通的“差序格局”也是以我为中心的认识图式。世界上的古代文明,无不是“以我为中心”的产物。看看世界各国地图便能豁然通晓,自己的国家都在“世界的中心”。另一方面,这种“自我中心”的认知方式成了政治地理学“中心/边缘”话语政治的表述体系。但是,当两个“中心”出现交集的时候,问题就出现了:在以“罗马”为中心的欧洲中心模型中,“华夏中心”的模块被挤到了“东方”(远东)。今天,我们仍然以“中华民族屹立于世界的东方”感到骄傲,殊不知,这已然被“文化殖民”了。中华民族原本就是世界的“中心”,何以“屹立在东方?”

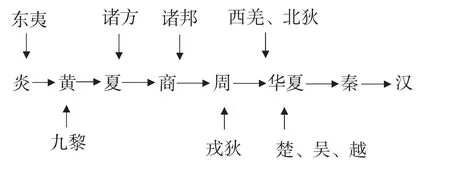

明白了这些道理之后,我们同时明白了古代的族群分类与这样的“合理-悖理”思维逻辑分不开。现在让我们看一看所谓“汉人”的历史构成和线索。具体地说,“汉人-汉族-汉民族”的模式显现出了中式宇宙观的影子,存在着“人”与“方位”相结合传统思维的线索,以及历史上多族群相互融合的痕迹。如卷1第114页中的有关系图。

在中国古代的漫长历史中,以“人”代替“族”虽然是有“同义反复”之虞,但多一种表述并无不妥。而且“族”的使用似乎更有代表性,无论是方位人群、方国人群、地缘人群、行政区划人群、亲属群体。

简而言之,“人”作为群体的表现在历史上最有代表性,使用的时间也最长。所以,在“汉人”“汉族”“汉民族”中,“汉人”也最典型。而且,在“人”的表述中注入更多、更丰富的意思,而“族”“民族”反而消失了。比如“天时地利人和”中的“人”并没有“族”“民族”的区隔含义。

另一个重要的原则是,任何“人(族)”皆无法单独言说,人类学的常识告诉我们,无论是从“生物种群”还是“文化种群”,“纯种”的人种(生物性) 和“孤立”的族群(文化性) 在世界上已经找不到。换言之,所有的“人-族-民族”都是“杂交”的。所以,当我们讲到“汉民族”就一定与中华民族之“多元一体”无法隔绝。而对此最权威的论述是费孝通先生的“中华民族多元一体”的完整理论。在这个“多元一体”的模式中,我们仍然可以清晰地看到中华民族宇宙观模式中的“中心说”(核心说) 的影响。

笔者斗胆辨析费先生在这个模式建构中的“民族”“族”“核心”等概念:第一,“中华民族”是配合“民族国家”使用的概念。历史资料说明:“中华民族”这个词是19世纪末叶开始出现,最初的清楚定位可以到1901年。最早较为明确表明各民族一体观念,且率先使用“中华民族”一词者为梁启超。事实上,在近代对“中华民族”的语义探索过程中,“汉族”并非唯一的使用概念,学者们曾经尝试以“汉族”“黄族”“华夏族”“炎黄遗族”等不同的概念(卷9第12页)。换言之,“中华民族”是由中国古代“中华”和外来近代“民族”一词拼凑而成。第二,这时间和空间的组合(中华——本土、古代;民族、外来、近代) 首先是政治性的,是由“民族国家”这一外来国家形制所引导,满足新型国家形态而出现的,并以“民族”作为政治性工具概念的“框架”重新对中国传统的历史进行组装的结果,有“新壶”装“旧酒”意味。第三,也是对近代以降中国学者们在摸索、探讨中国发展道路的各种理论、范式、概念“百家争鸣”中的“一家之言”。第四,在“中华民族多元一体格局”的历史形成过程中,最重要的是“凝聚核心汉族的出现”(卷1 第14页)。第五,费先生“中华民族”之“一体”与“多元”的指喻方向并不相同:“一体”侧重于民族国家的“政治”诉求;“多元”则侧重于历史文化中的“文化”“文明”基理。类似于人类学研究中的“民族”与“族群”的指喻差异。

至于“华人”,徐杰舜教授借用李亦园先生的观点:

在此基础上,台湾汉民族研究的对象和范围有两大创新。一是从“汉族”进到“华人”,从“华人”进到“华侨”,或者是从“汉族”进到“华侨”,从“华侨”进到“华人”,“那是研究华侨、华人的情形……也是汉族研究的一部分。”二是“从周边看汉族”,即“从异族,从少数民族,倒过来看汉族,到底汉族本身是怎么样?而不从核心立场来看。”(卷1第15~16页)

“华人”“华侨”的出现也是近代的事情,是伴随“中华民族”出现而形成对中国人海外移民的概念使用(卷9第20页)。但事实上,中国的移民历史早已有之,无论他们是“落叶归根”还是“落地生根”;无论他们是改变了国籍还是保持国籍,但他们的生物基因和文化基因都是“中国人”。而更普遍的、更有代表性的表述其实并不是“华人华侨”,是“唐人”,证据是:世界各国的大、中城市只要有中国人居住的地方大多都有“唐人街”。即使在现今,闽南语中仍然沿用“唐人”。由此可见,移民海外的中国人最习惯、最通用的表述,是以中国历史上的“辉煌”时段代替混杂性的、可能引起误解、误会的族裔关系。这种现象值得深入研究。

毫无疑问,徐杰舜教授的《汉民族史记》为中华民族当代语境的学术推展作出了特殊的、重要贡献。“史记”也可以理解为记忆性选择,是一种特定历史的语境性选择,是一种历史时段中的认知性选择;是对历史进行“碎片”的组装性选择,是一种学术发展中的策略性选择,也是徐教授个人经历、生命感受中的选择。