高放废物地质处置算井子地段地质条件适宜性研究

2021-10-23蒋实罗辉陈伟明李亚伟金远新

蒋实,罗辉,陈伟明,李亚伟,金远新

(1.中国自然资源航空物探遥感中心,北京 100083; 2.核工业北京地质研究院 中核高放废物地质处置评价重点实验室,北京 100029)

0 引言

目前,把高水平放射性废物(简称高放废物)埋在距离地表深约500~1 000 m的地质体中,使其永久与人类的生存环境隔离,是国际上普遍接受的、可行的高放废物最终安全处置方式[1-5]。高放废物地质处置选址工作一般分为4个阶段[6-7]:方案设计和规划阶段、区域调查阶段、场址特性评价阶段和场址确认阶段,其中区域调查阶段的工作包括地段筛选和候选场址筛选。高放废物地质处置地段筛选是对预选区中具有有利条件的地段开展区域地质、区域水文地质调查及其他自然条件和社会经济方面的调查,以及1∶50 000 尺度及更为详细的地表地质、水文地质、工程地质、地球物理和地球化学方面的研究,并进行若干个深钻孔施工,初步了解深部岩体或岩层的特性[8]。我国自1985年启动高放废物地质处置选址工作,先后完成了全国区域筛选、处置库围岩确定、重点地段筛选和适宜性评价等工作,最终选出华南、华东、西南、甘肃(北山)、内蒙古和新疆等6大预选区[9-10]。2011年,经过专家论证和审查,明确了甘肃北山预选区作为我国高放废物地质处置库的首选预选区[8],之后在北山筛选出了8个预选地段,并对旧井、新场、沙枣园、算井子等预选地段开展了选址和场址评价工作[11-17]。本文主要介绍甘肃北山预选区算井子地段地质条件适宜性初步研究成果。

1 研究区概况

甘肃北山预选区算井子地段研究区范围:东经97°33′00″~97°50′00″,北纬 41°24′30″~41°34′00″,其面积约460 km2,位于玉门市北东约150 km处。研究区西段属甘肃省肃北县管辖,东段属内蒙古自治区额济纳旗管辖。算井子地段地处北山东北部,属中低山区,海拔1 491~1 934 m,高差一般在100 m以下,最大不超过250 m,沟谷开阔。

2 研究区地表地质特征

地表地质特征研究主要以遥感地质解译、野外路线调查、地球化学取样及浅部工程揭露为主要研究手段,对算井子地段内岩性的种类、规模、产状、相互关系以及地段内断裂的数量、规模、产状、演化历史等进行研究,查明岩体地表地质特征及其与其他地层、构造间的相互关系,为岩体完整性评价提供资料。

2.1 地层和岩性分布特征

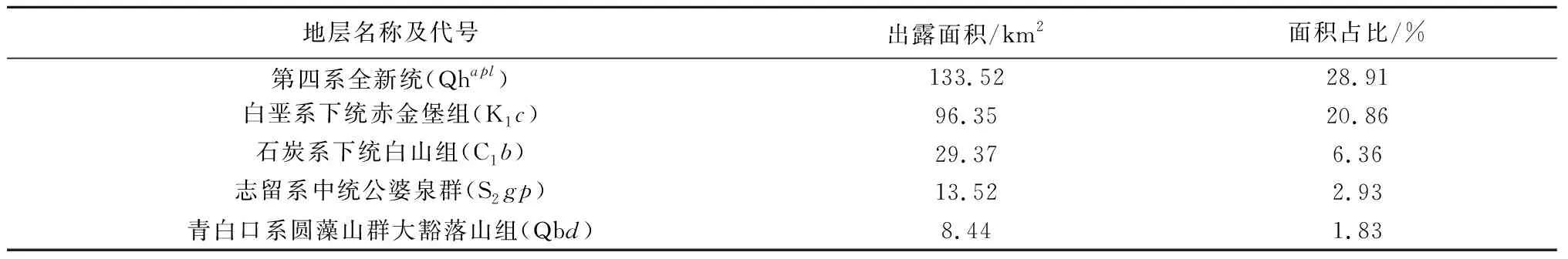

算井子地段主要出露有青白口系圆藻山群大豁落山组(Qbd)、志留系中统公婆泉群(S2gp)、石炭系下统白山组(C1b)、白垩系下统赤金堡组(K1c)和第四系全新统(Qhapl)(图1),出露面积最大的是第四系全新统(Qhapl),占研究区总面积的28.91%,出露面积最小的是青白口系圆藻山群大豁落山组(Qbd),占总面积的1.83%(表1)。

表1 算井子地段各地层出露情况统计

算井子地段侵入岩(算井子岩体)为华力西中期岩浆活动的产物,以酸性岩类为主,呈岩基状产出,岩体侵入石炭系下统白山组、志留系中统公婆泉群地层。岩体内接触带混染岩化强烈,顶部常见顶盖状围岩残留物,表明岩体的剥蚀程度较差。在综合研究以往地质资料及系统开展地质调查的基础上,将算井子岩体划分为3个单元,即三道明水北片麻状花岗闪长岩单元(CS1γδ)、三道明水花岗闪长岩单元(CS2γδ)、三道明水东中细粒花岗闪长岩单元(CS3γδ)(图1),出露面积分别为18.88、150.71、5.89 km2,主要成岩年龄介于350~359 Ma之间。从成岩年龄上看,片麻状花岗闪长岩(CS1γδ)和花岗闪长岩(CS2γδ)形成的先后序列不足以明显区分,认为是同期岩浆作用形成的产物,而中细粒花岗闪长岩(CS3γδ)的主要成岩年龄介于346~355 Ma之间,与花岗闪长岩(CS2γδ)的成岩年龄比较接近,从最年轻的成岩年龄数据显示其成岩时间略晚于花岗闪长岩。

图1 算井子地段地质图Fig.1 Geological map of Suanjingzi area

早期志留纪断续的火山活动形成了中基性—中酸性火山岩夹陆源碎屑岩的建造,到晚古生代受海西运动的影响,伴随着强烈的侵入活动,形成了区内大面积的酸性岩体。研究区主要发育NE、NW向及岩体南部的山前断裂,受山前断裂的控制,算井子岩体总体呈NE—SW向分布,岩基状产出,与区内主构造线方向一致;NE、NW向断裂产于岩体内部,将岩体分割成不规则块状。岩体侵位时代为早石炭世,岩体北侧侵入于志留系中统公婆泉群,南侧侵入于石炭系下统白山组,之后被晚期白垩系下统赤金堡组不整合覆盖。岩浆侵位于石炭纪红石山洋向南的俯冲消减及碰撞造山期再生继承性陆内裂谷盆地再次打开阶段,岩体形态呈长条状、近圆形、椭圆形,界面与围岩多呈交角关系,捕虏体形态呈透镜状及不规则状,属于以岩墙扩张为主的被动就位机制。

2.2 断裂分布特征

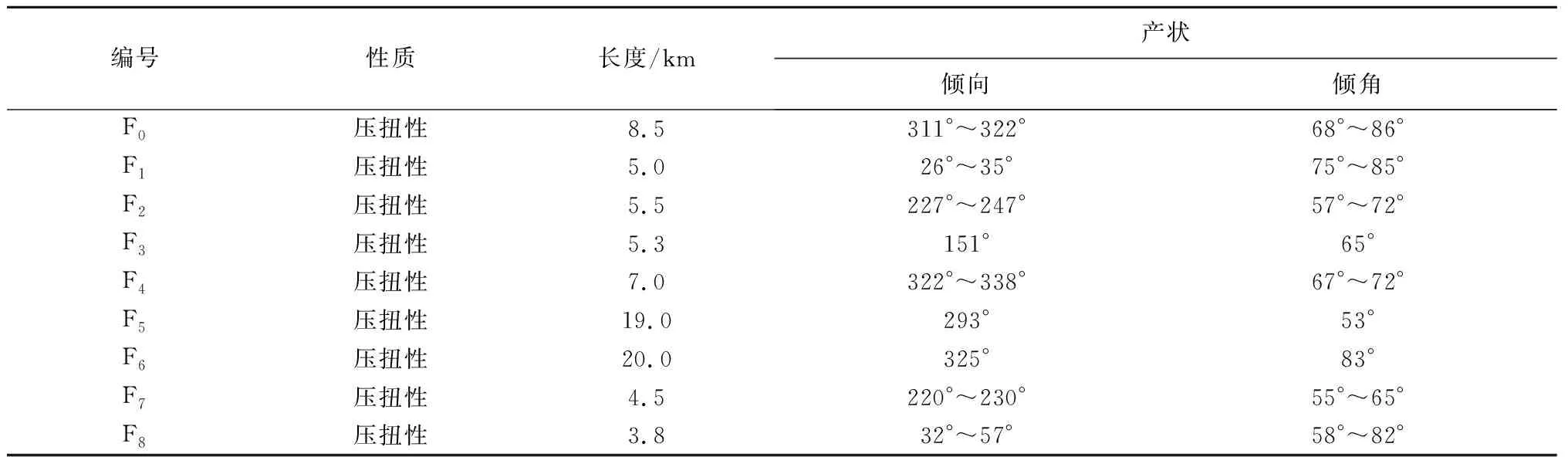

在算井子地段共确定9条断裂(图1,表2),构造破碎带均已固结坚硬,未观察到断裂断错第四系松散堆积物及现代水系,各断层砂楔和上覆的坡积砾石层均未扰动,遥感图线性影像清晰,初步判断断裂在晚更新世以来没有活动,为非能动断裂。

表2 算井子地段断裂构造特征

算井子地段内的断裂构造主要受马鬃山弧形构造控制,为区内的基底断裂,形成于震旦纪之后,加里东期之前。马鬃山弧形构造呈近EW向或NWW向展布,在区内表现为岩体南部的山前大断裂(F6),其对区内地层的分布起着控制作用,志留系中统公婆泉群及石炭系白山组地层分布于F6断层两侧,算井子岩体也整体沿其延伸方向就位。断层F5则形成于石炭纪区内继承性盆地再次打开阶段,该断层直接控制了算井子岩体的就位,严格控制岩体的南边界。研究内其余断裂形成于华力西期之后,燕山期之前的北山山系形成阶段,该期断裂均切割了算井子岩体本身及区内的脉岩,且NE向断裂(F0、F3、F4)较NW向断裂(F1、F2、F7、F8)形成晚,表现为NE向断裂均止于NW向断裂。

3 深部地质环境特征

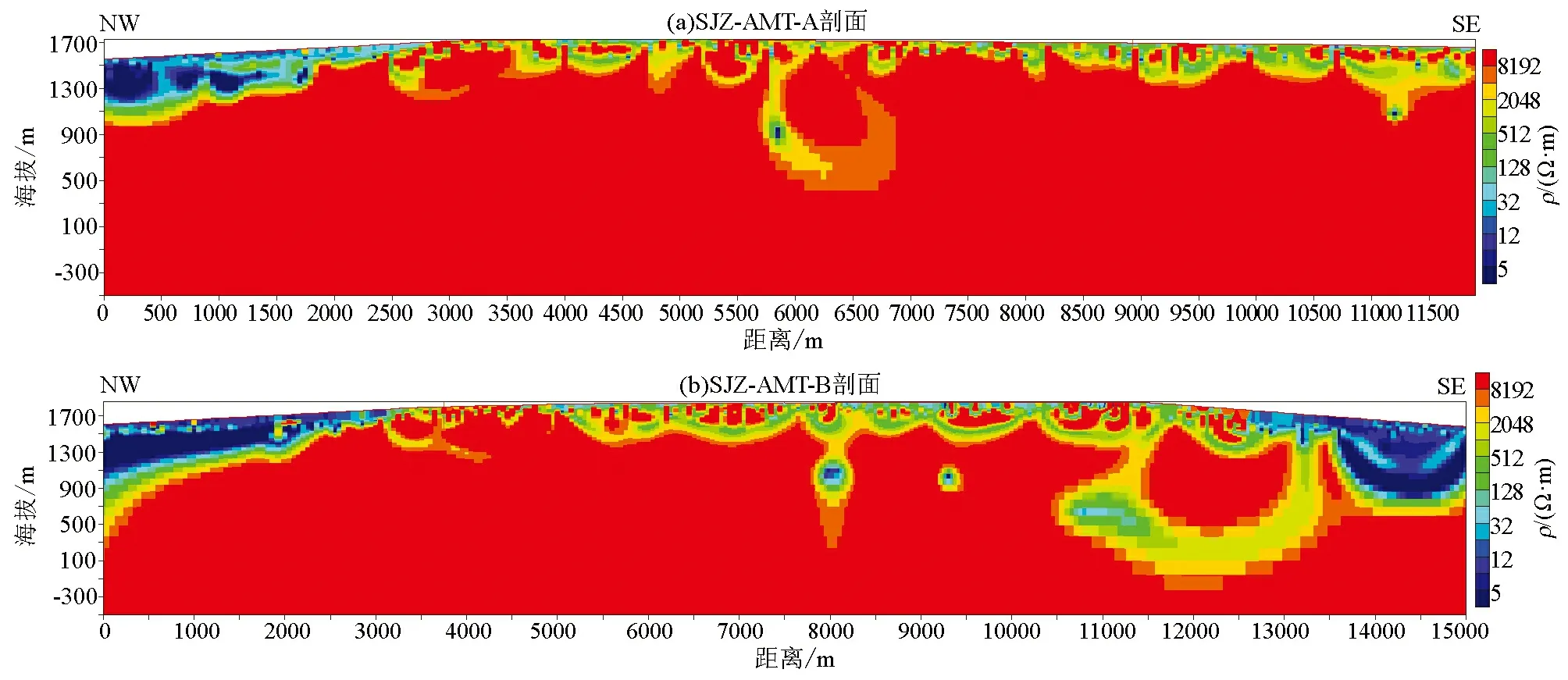

深部地质环境特征研究主要以音频大地电磁探测(AMT)和钻探为手段。分别布设点距均为50 m,长度为11 800 m、方向为 NW325°的AMT探测剖面SJZ-AMT-A和长度15 000 m、方向为NW325°的AMT探测剖面SJZ-AMT-B(位置如图1),用以探测算井子岩体空间形态及岩体完整性;并在岩体西段和东段布设两个600 m深钻孔(BS22和BS23),通过岩心地质编录和取样分析测试获得算井子预选地段中花岗岩体岩性的垂向分布特征,包括岩性的种类、规模、相互关系等,并查明岩体深部的完整性特征。

3.1 深部地球物理特征

2条AMT探测剖面的电阻率反演断面(图2)显示,所探测地段具有相似的地电结构,整体上呈高阻特征,说明岩体内电性结构具有稳定性,且岩体深度应大于2 km;电性不均匀体主要分布在2条探测剖面的浅部,推测岩体内不存在深度大于400 m的电性异常。此外,SJZ-AMT-B剖面13 km处显示的电性异常推测为岩体南边界,从剖面分析,该边界近于直立,WS倾向;剖面显示岩体北边也存在明显的电性异常,推测为沉积地层,但岩体北边界没有明显地反映出来。

图2 AMT探测剖面电阻率二维反演地电断面Fig.2 Two-dimensional inversion of resistivity of AMT probe profiles for geoelectrical area

3.2 钻孔深部地质特征

3.2.1 岩性特征

BS22和BS23孔所揭露的岩性以黑云母花岗闪长岩为主体,其中夹杂一些在岩浆结晶分异过程中形成的或后期侵入的钾长花岗岩脉、石英脉及暗色矿物捕虏体(黑云母石英片岩)。BS22钻孔中黑云母花岗闪长岩占岩心总长的99.4%, BS23钻孔中黑云母花岗闪长岩占岩心总长的88.89%,岩石呈浅灰白色,以中粒、中细粒结构为主,块状构造。

钾长花岗岩主要以脉体的形式产出,呈浅肉红色,中细粒花岗结构,块状构造,在BS22钻孔中共产出15处,最小厚度0.100 m,最大厚度1.840 m,总长3.640 m,约占全孔岩心总长的0.6%;在BS23钻孔中共产出23处,最小厚度0.100 m,最大厚度 6.480 m,总长33.653 m,约占全孔岩心总长的 5.51%。

黑云母片麻状花岗闪长岩呈青灰色,片麻状结构,块状构造。BS23钻孔中岩心多呈长柱状,局部碎块,裂隙较发育,可见3组裂隙。在247.478~248.030 m段岩心破碎,248.770~250.528 m段因纵向裂隙发育,岩心呈碎片状,宽度1~3 mm,由高岭土填充。低角度裂隙宽度小于<1 mm,白色碳酸盐充填。

黑云母石英闪长岩捕掳体仅在BS23钻孔中产出,呈灰黑色,鳞片粒状变晶结构,片状构造,主要矿物成分为:石英50%±、黑云母30%±、斜长石15%±及绿泥石。黑云母石英闪长岩在黑云母花岗闪长岩中呈捕掳体出现在509.510~510.160 m及533.700~533.780 m处,约占全孔岩心总长的 0.1%。在岩体接触带附近,出现混合岩化。

3.2.2 岩石的蚀变作用

钻孔揭露段的岩石,蚀变作用主要集中在构造破碎带和裂隙发育的位置,蚀变作用主要有绿泥石化、高岭土化、泥化、钾化及碳酸盐化等。这些蚀变主要作用在地质构造发育和富水地段,受应力、温度、水的综合作用,岩石中的矿物成分逐步蚀变为高岭土、绿泥石,在岩石裂隙面产生高岭土化、绿泥石化、泥化和钙化薄膜。

3.3 钻孔深部构造特征

3.3.1 断裂构造特征

岩心编录结果显示,BS22构造带破碎带不发育,仅在153.700~153.720 m处见一宽度0.02 m的断层破碎带,破碎带由断层角砾和断层泥组成,角砾成分为花岗闪长岩,砾径2~6 mm,棱角状,含量约75%;BS23构造带、挤压破碎带较发育,全孔构造破碎带共17段,发育宽度0.100~6.690 m,发育总宽度 19.079 m,部分破碎带由断层角砾和断层泥组成,角砾成分为花岗闪长岩,砾径2~5 mm,棱角状,含量约70%。

3.3.2 裂隙发育特征

结构面发育程度包括结构面组数和平均间距,它们是影响岩体完整性的重要方面。通过岩心编录,对BS22、BS23孔岩心的裂隙进行了详细统计,以裂隙面是否有明显空隙或是否导水为标准,把钻孔岩石的裂隙分为开启的和闭合的两类。开启裂隙表面大多粗糙,部分可见擦痕,主要充填物以碳酸盐矿物为主,呈粉末状、薄膜状、薄片状,另外还有高岭土及铁质氧化物。岩心中的闭合裂隙十分发育,有碳酸盐矿物紧密胶结。

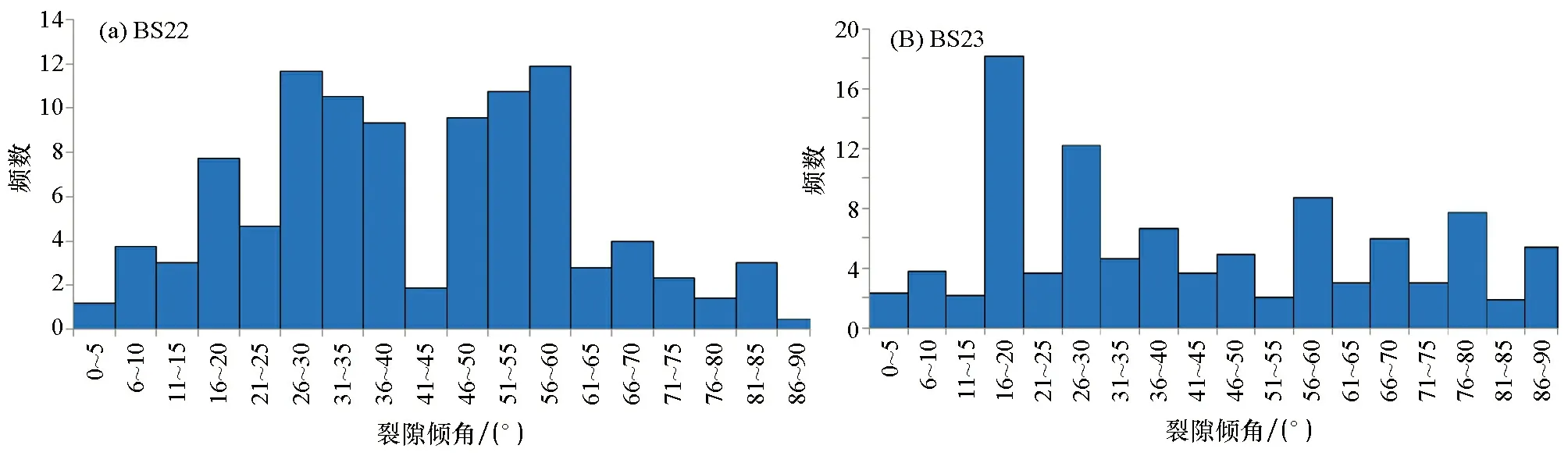

经统计BS22、BS23钻孔岩心总体裂隙发育程度一般,BS22裂隙共有428条,BS23裂隙共有736条。岩心裂隙主要发育有两组,呈“X”斜交,大多为闭合节理。裂隙面一般较平直,浅部和岩石蚀变程度较高的地段有高岭土和钙质充填。将钻孔中裂隙的倾角进行统计分析(图3),结果表明BS22钻孔岩心裂隙的倾角主要以26°~40°和46°~60°两组为主,BS23钻孔中裂隙倾角分布较为离散,规律性不强。

图3 BS22、BS23钻孔岩心节理裂隙倾角统计Fig.3 Statistics of inclination angle of core fissures in BS22 and BS23

按裂隙间距划分发育程度,裂隙间距小于20 mm为极发育、20~60 mm为非常发育、60~200 mm为发育、200~600 mm为较发育、600~2 000 mm为中等发育、2 000~6 000mm为不发育、大于6 000 mm为很不发育,对钻孔中裂隙密度进行统计。BS22钻孔岩心裂隙中等发育、不发育和很不发育三者所占比例之和为86%,说明该钻孔的裂隙发育程主要为中等发育—很不发育;BS23钻孔岩心裂隙较发育、中等发育、不发育和很不发育四者所占比例之和为98.4%,整个钻孔的裂隙发育程度为较发育—很不发育;2个钻孔岩心裂隙间距以大于600 mm为主。

3.4 钻孔深部岩石完整性特征

岩石的完整性是由地质构造作用强度和裂隙的发育程度决定的。经前文统计,BS22孔仅有1段构造破碎带,428条裂隙,断裂构造和裂隙均不发育;BS23孔有17段构造破碎带,736条裂隙,构造破碎带较为发育,裂隙发育中等。

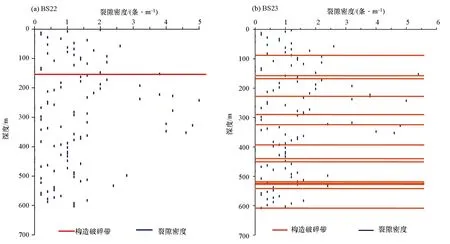

将BS22和BS23全孔岩心以5 m为统计步距,进行裂隙发育程度和岩石完整程度统计(图4),2个钻孔裂隙的发育程度和岩石的完整程度随着深度的变化规律性不是太强,总体上随深度增加,裂隙有减少趋势。其中,BS22钻孔裂隙线密度总体变化在0~5.2条/m之间,但150~350 m之间裂隙的密度相对较大,均值为1.25条/m;BS23钻孔裂隙线密度总体变化在0~5.4条/m之间,但150~400 m之间裂隙的密度相对较大,均值为1.37条/m。

图4 BS22、BS23钻孔岩心裂隙发育程度随深度的变化Fig.4 The degree of development of core fissures varies with depth in BS22 and BS23

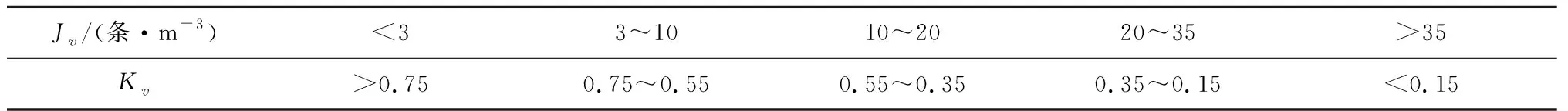

我国于2014年发布的更新版强制性国家标准《工程岩体分级标准》(GB50218—2014)[18]中指出,岩体完整性指数(Kv)为岩体完整程度的定量指标,应采用实测值,但当无条件取得实测值时,也可用岩体体积的裂隙数Jv,并按照表3计算Kv值。

表3 Jv与Kv对照值

岩体体积裂隙数(Jv)应针对不同的工程地质岩组或岩性段,选择有代表性的露头或开挖壁面进行裂隙(结构面)统计。除成组裂隙外,对延伸长度大于1 m的分散裂隙亦应予以统计,已为硅质、铁质、钙质充填再胶结的裂隙不予统计。每一测点的统计面积,不应小于2×5 m2。岩体Jv值计算公式为:

Jv=S1+S2+…+Si+…+Sn+Sk。

式中:Si为第i组裂隙每米长测线上的条数;n为裂隙组数;Sk为每立方米岩体非成组裂隙条数。

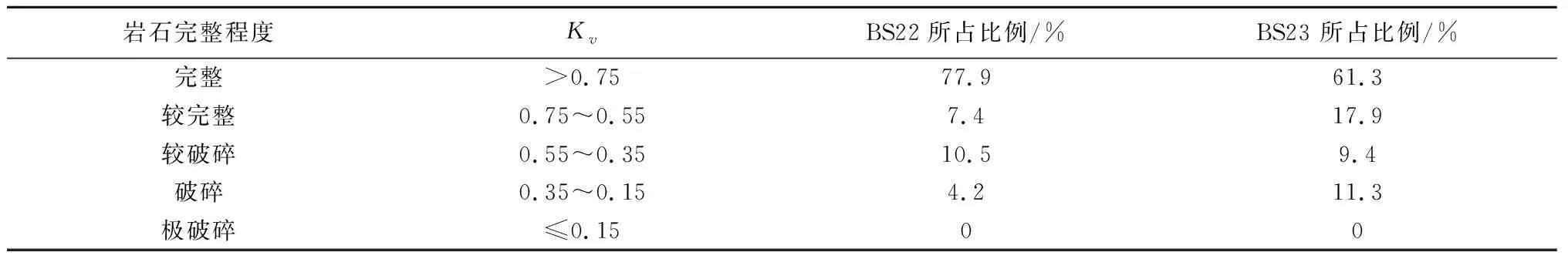

依据工程岩体的完整性分级标准,对岩石的完整程度进行统计分析(表4),可以看出,尽管受到构造破碎带和裂隙的切割,BS22和BS23钻孔岩石的完整性仍然较好,且BS22钻孔岩石完整性好于BS23钻孔。

表4 BS22、BS23钻孔岩石完整程度统计

4 研究区三维地质特征

对研究区地表地质调查和深部地质环境研究中的遥感影像数据资料、地形图数字资料、地质调查资料、地球物理探测资料、钻孔编录资料等进行综合解译和分析,利用Micromine软件建立预选地段的三维地质模型,直观反映算井子地段岩体和断裂构造的空间展布形态及其相互关系等三维地质特征,综合分析地段的地质条件适宜性。

4.1 断裂模型

三维断裂模型的建立的思路是[11-12]:首先,提取地质图中的断层线与遥感影像进行对比校正,将校正后的断层线与地表DTM数据进行叠加,生成断层的地表轨迹;然后利用地表地质调查获得的断裂产状信息将断层地表轨迹线复制外推,生成一系列断层的空间轨迹;再根据地球物理剖面和地质剖面对三维空间中断层轨迹线进行调整,使得断层在空间的分布与地质剖面和地球物理解释剖面相一致;最后利用软件生成研究区断层网格模型。建模时断裂产状取值原则为:倾向和倾角若在调查时有确切产状用确切产状,若产状为某一范围则倾向取垂直走向方向平均值,倾角直接取平均值。

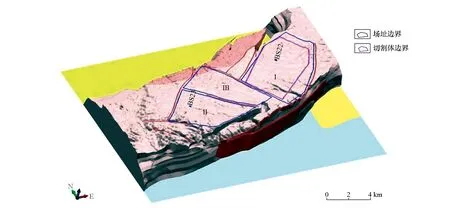

算井子地段共发育9条断裂构造,主要分为NE向(F0、F3、F4)、NW向(F1、F2、F7、F8)及南部山前大断裂(F5、F6)3组。生成的算井子地段断裂空间展布见图5。

图5 算井子地段三维断裂模型Fig.5 Three-dimensional fracture model of Shoujingzi section

4.2 岩性模型

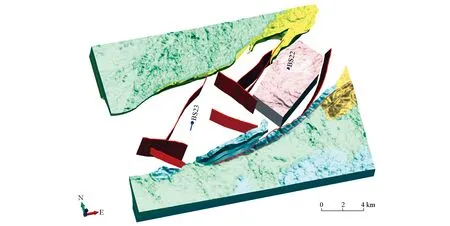

岩体边界和形态主要由水平剖面和竖直剖面控制。先将实测地质剖面、物探解译地质剖面、钻孔剖面导入三维空间,参考地质资料绘制一系列平行于物探剖面线方向的图切剖面。然后参照地质调查资料,由图切剖面和物探解译所得地质剖面控制,在水平方向上不同深度绘制一系列水平剖面,用于控制不同岩性单元和断裂在空间上的三维展布;最后选择相同岩性的界线进行插值生成岩体的边界面,进而生成完整的岩体实体模型(图6)。

图6 算井子地段三维地质模型Fig.6 Three-dimensional geological model of Shoujingzi section

算井子岩体北侧侵入于志留系中统公婆泉群(S2gp),南侧侵入于石炭系下统白山组(C1b),之后被晚期白垩系下统赤金堡组(K1c)不整合覆盖,第四系覆盖于岩体之上。

4.3 模型可视化分析

三维地质模型是后续开展系列工程地质研究的基础,在三维地质模型的基础上可以快速地编制大量的基础地质图件,比如构造平面图、剖面图、等厚图、等值线图等,以了解岩体深部地质环境特征。此外,还可以隐藏其他信息对局部进行分析,或切取任意大小局部模型对研究区内任意大小范围内地层进行构造分析,更有利于场址的选择。

隐藏地层后可直观看到岩体与断层的空间展布关系,算井子岩体总体呈NE—SW向分布,被9条断裂将岩体自西向东大致切割成3块(图7),Ⅰ号岩块面积约45 km2,Ⅱ号岩块面积约25 km2,Ⅲ号岩块面积约23 km2。Ⅰ号岩块面积最大,其外围F2、F4、F5倾角均较陡。避开断层,在Ⅰ号岩块以BS22为中心,面积约31 km2的区域内(图8),岩性较单一(为花岗闪长岩),容积足够大,深度超过2 km,且该区域内没有断裂构造通过,完整性好,认为该区域可作为未来高放废物处置库的潜在候选场址。

图7 算井子岩体与断裂的空间展布关系(图例说明同图6)Fig.7 Three-dimensional relationship between granite bodies and faults in Shoujingzi area(the legend description is the same as Fig.6)

图8 潜在场址的空间位置(图例说明同图6)Fig.8 The spatial location of the potential site(the legend description is the same as Fig.6)

5 结论

通过在算井子地段开展地表地质特征研究、深部地质特征研究和三维地质建模,初步查明了算井子岩体的岩性和断裂空间分布特征,得出如下结论和认识:

1) 算井子地段内主体岩性为花岗闪长岩,岩体的外围有长城系、奥陶系、侏罗系、白垩系和第四系等地层。花岗岩体呈岩基状产出,深度超过2 km,总体呈NE—SW向分布,与区内主构造线方向一致,出露面积约176 km2。花岗岩体岩性单一,深部完整性好,岩石蚀变程度低。

2) 算井子地段共发育9条断裂构造,主要分成NE向(F0、F3、F4)、NW向(F1、F2、F7、F8)及南部山前大断裂(F5、F6)3组断裂,这些断层基本发育在岩体里面,倾角较陡(>50°),其中长度大于10 km的3条,长度在2~10 km的7条。

3) 1号岩块内(以BS22中心约31 km2区域)切割体岩性较单一,容积足够大,完整性好,可用作为未来高放废物处置库的潜在候选场址。

综上,算井子地段作为高放废物地质处置预选地段,地质条件适宜性较好。