安徽省市县地震宏观观测网点现状调查和科学布设建议

2021-10-23淮南市地震局安徽省地震局

文/朱 亮 方 震 翟 娟(.淮南市地震局;.安徽省地震局)

所谓地震宏观观测主要是通过对地震灾害发生前动物、水位、水质和地声等宏观前兆现象的观测,对地震进行预测。地震震前的宏观异常为短临预报提供了大量依据,加强宏观观测网建设对我国的防震减灾工作具有积极意义。

一、安徽省宏观观测网点现状调查

1.基本情况

当前安徽省地震宏观观测点共计619 处,主要观测对象有动物、植物、地下水等,以动物作为宏观观测对象居多。每个宏观观测点配备1 名宏观观测员,观测员的基本职责是观测记录、调查核实及震情灾情上报等。观测员每日定时观测,填写《地震宏观观测情况日报填报表》,发现异常上报市、县地震部门,配合地震部门开展异常核实工作。市局针对宏观异常的上报采取两个途径处理,一是每天通过OA系统上报宏观异常报表,二是电话报告省局监测预报处或预报中心。

2.观测项目分类

根据2019 年安徽省宏观网点数据,将宏观网点大致分为5 个大类、19 个小类。第一大类为动物,包括牲畜、禽鸟、水产、特色养殖、动物综合5 个小类;第二大类为植物,包括野生、园艺、食药、其他4 个小类;第三大类为水体,包括井水、泉水、水域、其他4 个小类;第四大类为综合,包括动植物、动物和水体、植物和水体、动植物和水体、其他5 个小类;第五大类为气象。

安徽省宏观网点中,动物类共401 处,占比最高,达到65%;综合类共137 处,占比22%;水体类共59 处,占比9%;植物16 处、气象6 处,合计22 处,占比4%。需要指出的是,综合类中涉及动物、植物、水体等多个重叠小分类,是一站多手段的观测形式,涉及动物的达到96 处,涉及水体的共75 处(综合类别统计:动物和水体63 处,动物植物24处,动物植物水体9 处,植物和水体3 处,其他36 处,空白2 处)。叠加大分类数据可见,安徽省宏观网点主要观测手段是动物、水体,约占总数的96%。

3.观测网点布局

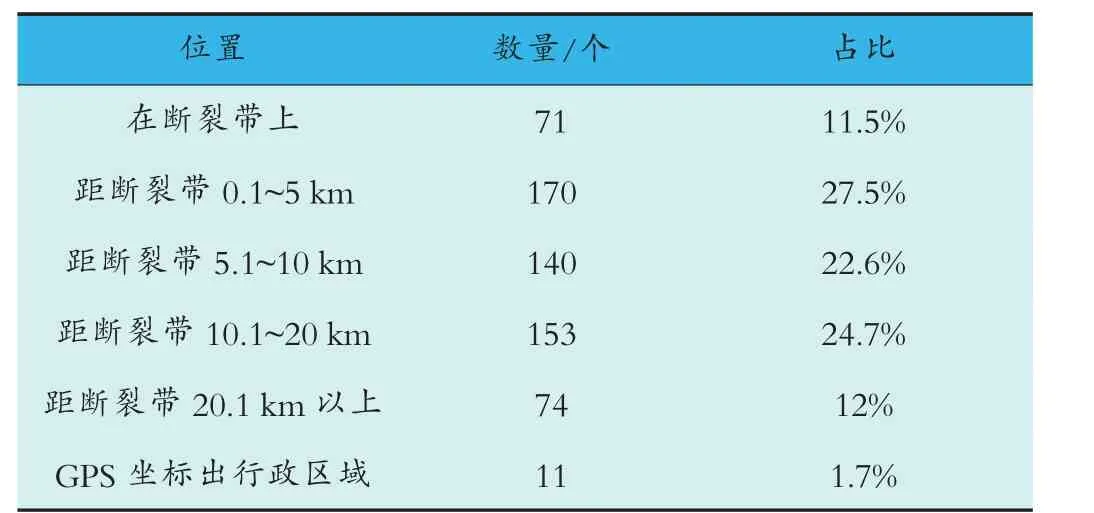

安徽省地跨华北断块区、秦岭- 大别断褶带和下扬子断块区3 个一级大地构造单元。公元294 年至今,安徽省共发生5 级以上地震23 次,6 级以上地震4 次,最高震级为6.25 级。这些地震主要分布于郯庐断裂带及其以西的安徽淮河中游区(华北断块区南缘)和霍山地区(秦岭- 大别断褶带东端)。地震宏观观测点位置的选择要保证能够有效观测到地震发生前动物、水位和地声等宏观异常现象,为地震预测工作提供辅助,即位置选择要具有科学性。目前,安徽省宏观观测点共设619 个,具体分布和数量见表1。从表1可见,当前安徽省宏观观测点布设基本合理,距离附近较大断裂带的距离在10 km内的共381 处,占61.6%。在远离断裂带的地区,主要指距离大于10 km的地区仍保留一些观测点,共227 处,占36.7%,调研结果显示,这部分观测点兼具震灾速报、烈度速报、科普宣传、宏观调查等职能。

表1 安徽省地震宏观观测网点数量及其与断裂带距离统计

4.组织架构模式

目前安徽省宏观观测网初具规模,但是成功上报宏观异常的观测点非常少。究其主要原因,一方面是位置选择的科学性有待完善,另一方面缺少有效的组织架构。2020 年安徽省地震局赴部分市局调研宏观网点工作现状,发现组织架构有三种形式。

一是“遍地开花”式。这种布局主要通过行政手段建立起来,分布面积广、数量多,是目前全省宏观网点的主要组织形式。但由于管理不力,造成大面积低质量布局的现象,很难发挥实际作用。

二是“1+N”布局方式。这种布局是由一个骨干宏观观测点带领几个一般的观测点,好处是数量上有所收缩,突出了部分重点,有利于加强对骨干宏观观测点的培训和管理。但从整体来看,骨干观测点少而分散,一般观测点无工作责任,工作效果不明显,实际上是一种大面积、低密度的布局,仍不适应震情观测的需要。

三是沿主要地震构造带布设宏观网点。根据当地地震构造带及历次地震烈度异常区分布,在附近建立宏观网点。好处是在不增加宏观网点数量的前提下,突出了对部分重点区域的观测。但由于需要开展宏观观测、震灾速报、烈度速报、科普宣传等工作,仍需要在远离地震构造带的地方设立一些观测点。

二、淮南市地震局宏观观测网点建设情况

2018 年12 月,淮南市地震局在省地震局的指导下,对全市两县六区共35 个宏观观测点进行了全面准确地逐一摸排,并对其中部分网点进行了调换。经推荐和现场考察筛选,最终将17 个新网点转为正式观测网点。

1.布局原则

观测员的选择原则。鉴于震前宏观异常的复杂性,观测员选择必须考虑综合素质,要有相关领域的专业技能,了解地震知识,具有较强的责任心。新组建的队伍应包括多领域、多学科的专业人员,包括气象、植物、动物、地下水等学科方向,在提高对宏观异常有效观测的同时,也可以互相咨询、答疑解惑。以前的宏观观测员多为基层政府职员,虽然文化素质高,便于沟通和协调政府部门,但日常工作较忙,有时无法有效观测;没有专业知识,敏感性差;震后应急工作多,不利于沟通。鉴于此,新增观测员多为动植物技术员、水文观测员、气象观测员等一线专职专业工作人员。

宏观观测网点测项的选择原则。根据历年安徽省宏观异常上报材料,淮南市地震局建议宏观网点测项多样化,选择一些人为干扰较小、对环境变化较为敏感的观测项目,同时考虑野外动植物、地下水、气象观测。目前每个县、区的测项种类均实现了多元化,淮南市宏观网点统计详见表2。

表2 淮南市宏观网点统计(单位:个)

宏观观测网点的位置布局原则。宏观异常点在空间分布上与构造有高度的一致性和密切关联性,震区烈度越高,宏观现象越多,震中区或极震区动物宏观异常约占宏观异常总数的1/3,因此淮南市宏观观测网点布局工作主要依据总体沿断裂带分布、各县区按人口密度分布。宏观网点在断裂带附近,能起到宏观观测、震后灾情速报、烈度速报的作用;宏观网点最好与地球物理观测站点较近,利于综合观测、对比分析;应考虑人口密度适中的地区,利于开展科普宣传、宏观调查等活动。

2.新的工作方式的探索

淮南市地震局建立了详细的宏观观测点观测员工作档案;观测点必须在明显位置张挂网点标志牌和工作制度牌;建立了淮南市地震局宏观观测点微信群,通过微信群开展地震科普活动,要求宏观观测员每周一报告上周宏观异常情况,并归入档案;制定了《淮南市群测群防宏观观测员管理制度》,明确了观测员工作职责;建立了观测点年终考核制度,明确了观测员工作的奖惩标准。

三、思考与建议

建设宏观网点是为了发现地震宏观异常,及时上报研判,辅助地震预报,因此宏观网点建设的三原则是“看得见、报得快、查得清”。

宏观网点选择和组织形式是第一步,解决“看得见”的问题,及时发现地震宏观异常现象。第一,宏观观测点要沿主要构造部位和历史地震密集区布设;第二,注重观测环境,尽量远离人类活动干扰、声音污染、光污染等;第三,观测对象应当是对地震异常比较敏感的动物,从灵敏度看,散养比集中圈养动物灵敏度更高;第四,观测点的布置还应适度考虑“三网一员”(地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网、防震减灾助理员)工作需要和人口密度,为震灾速报、烈度速报、科普宣传、宏观调查提供便利。设立全省的宏观观测点应按照上述四个原则,做到全省统一规划,有效发挥宏观观测在地震预测中的作用。

制度建设、创新工作方式是第二步,解决“报得快”的问题。通过多渠道快速上报、图文音像多形式记录,提高异常上报的速度和质量。随着智能手机的普及,手机APP、微信等一系列信息交流平台迅速发展,安徽省地震局开发的“三网一员”管理系统,包括后台数据库、网页端、手机APP,较好地实现了异常汇总、分布展示、图文视频留存、震灾快速统计等功能,建议全面推广使用。

开展科学研究是第三步,解决“查得清”的问题。加强宏观异常的调查,建立异常核实案例库,指导基层工作,培训宏观观测员,发现异常先内部消化,提高异常核实的效率。