干热河谷生态治理探讨

2021-10-21周火明张乾柱闫建梅

胡 月,卢 阳,金 可,周火明,万 丹,张乾柱,闫建梅

(长江科学院 重庆分院,重庆 400026)

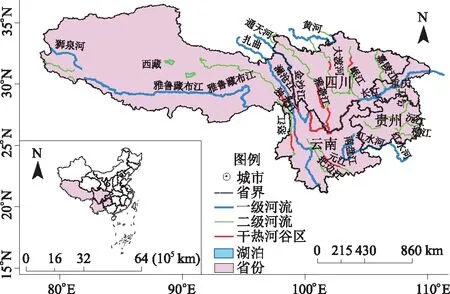

干热河谷是指高温、低湿河谷地带,主要分布于中国金沙江、元江、怒江、南盘江等沿江的四川、云南和贵州等地区(见图1),经过长期演化,成为我国一类独特的生态系统,其气候、植被、土壤等都具有鲜明的特点[1-2]。干热河谷地区的生态治理在整个流域的水土保持和生态安全屏障构建中占据重要地位,学者在植被恢复、土壤特性、消落带生态修复等多方面开展了大量的研究。积极探索干热河谷植被恢复与重建、土地开发利用模式与保护措施等,是国家长江大保护任务完成、长江经济带和西部大开发战略顺利实施、西南地区水电资源开发利用的重要保障,对解决流域开发建设与生态环境保护之间的矛盾,达到工程建设与生态环境的和谐统一、经济建设与生态保护的协调统一具有重大战略意义和现实意义。

图1 我国干热河谷分布情况Fig.1 Distribution of dry-hot valleys in China

1 研究概况

1.1 研究区概况

干热河谷地处河谷深切、山脉横断的复杂区域[3],其形成存在多种成因说,包括地史原生论、焚风效应、人类干扰次生等观点[4]。区内最冷月份平均温度约为10 ℃,最热月份平均温度25 ℃以上,年积温可达7 000 ℃以上。年均降雨量600~800 mm,90%以上降雨发生在雨季,年潜在蒸发量2 750~3 850 mm,是降雨量的10~20倍,旱季蒸发量可达同期降水量的27倍。湿季大气湿度平均值为66%,而旱季仅有15%。

干热河谷的植被类型是较稳定的次生性的半稀树草原植被(semi-savanna),具有独特的植物区系组成和群落外观,是世界植被中萨王纳植被(热带草原植被)的河谷残存者,也是一类珍稀濒危的植被类型[5]。植被自下而上的群落优势群丛依次是草丛—灌木草丛—稀树灌丛,植被生境状况呈现由干热化—干旱—半干旱半湿润的梯度变化[6]。干热河谷植物群落物种具有生态保守性,群落谱系结构特征较复杂,植物群落的构建过程中还可能存在一种或几种其他过程,使亲缘关系较近的物种共存于同一群落中,利用小尺度上的竞争关系对干热河谷植物群落的构建具有重要作用[7]。

干热河谷区土壤干旱化、黏重化、有机质贫化等发生比率高达46.4%~100%,土壤侵蚀严重,肥力较差[8-9],生态系统较为脆弱,导致水土流失面积分布较广,侵蚀强度较大[10]。近年来,随着流域水电开发利用,库区沿岸形成大规模消落带区域,其作为一个完整的生态系统,自身具有独特的空间结构和生态功能,与相邻的水陆生态系统之间均发生有物质和能量的交换,使得干热河谷原本脆弱的环境进一步恶化,严重影响了局部生境恢复。

1.2 相关研究成果概况

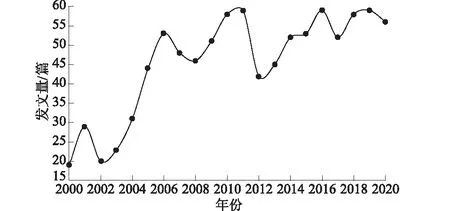

干热河谷生态治理研究开展得较早,并取得了大量成果,研究内容涵盖干热河谷生态环境特征、植被分布和配置、植被恢复技术、消落带生态治理等多个方面[3,6,11-12]。在中国知网(CNKI)学术期刊全文数据库,以“干热河谷”为主题,检索时间范围为2000—2020年,初次检索后精确论文主题为“植被或生态或土壤或消落带”,为使数据准确且有效,将其中“通告”“公告”“会议”“前言”“总结”等非学术论文逐一剔除后得到有效论文,累计检索到相关论文957篇。相关研究论文年度发文数量变化如图2所示。

图2 2000—2020年干热河谷生态治理研究论文数年度变化Fig.2 Annual changes in the number of researchpapers on ecological restoration in dry-hotvalleys from 2000 to 2020

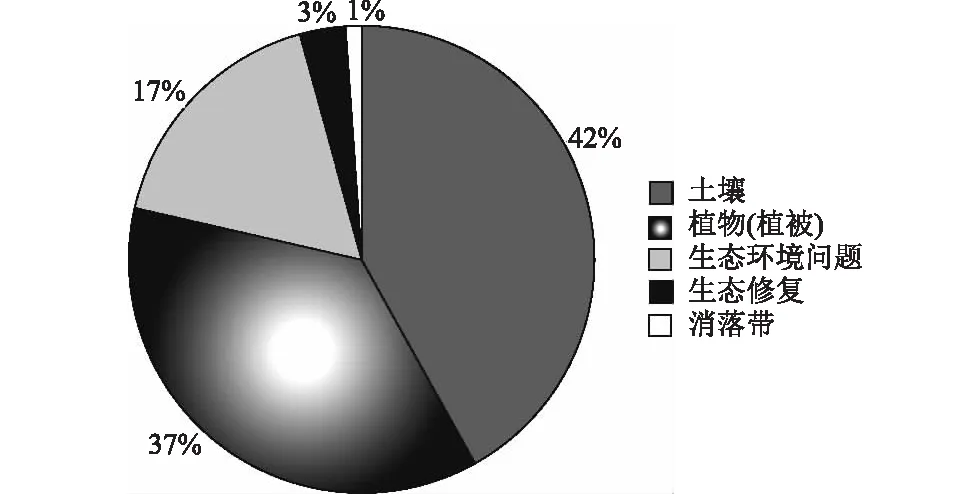

近20 a来,干热河谷生态治理相关研究成果呈现出整体增长的态势。2000—2004年为初步发展阶段,年均发表论文数量<40篇;2005—2009年为集中研究阶段,每年的发文量在50篇左右;2010—2020年发文数量大幅增加,年均发文量达到60篇,干热河谷的研究进入了快速发展阶段。此外,所统计的发表论文中,“土壤”“植物(植被)”“生态环境问题”3个主题累计发文量最大,论文累计发文量占所有论文的比例高达96%。以“消落带”为主题的研究论文数量较少(图3)。

图3 干热河谷生态治理研究内容统计Fig.3 Statistics of researches on ecological restorationin dry-hot valleys

2 干热河谷土壤性质及水分研究

土壤的类型、理化性质和水分分布等严重制约着生态环境平衡,解决土壤侵蚀、水土流失及水分散失等突出问题成为改善干热河谷地区生境的关键。

2.1 土壤类型和理化性质

干热河谷土壤类型以燥红土为主,并伴有褐红色、赤红壤等抗蒸发能力弱的土壤类型以及干热变性土[13-14]。干热河谷不同岩性母质发育土壤的退化指数差异较大,河谷两侧山高坡陡,土层覆被薄,地表径流入渗率低,土壤侵蚀速率高于风化成土速率[15]。

学者研究表明,干热河谷地区海拔、土层深度、土地利用方式、干旱程度等均对土壤理化性质、机械组成和可蚀性影响显著[16-19]。干热河谷不同林地土壤渗透性存在一定的差异,多年型灌木地土壤入渗能力最强,草地次之,而旱地土壤入渗能力最差[20]。

消落带经历水淹后,土壤含水量降低、重度增加、毛管孔隙度和非毛管孔隙度减少,土壤养分元素(有机质、氮、磷和钾等)出现一定程度的流失[21]。干热河谷优势植物生长与土壤碳氮磷等元素含量密不可分,不同种群对土壤元素利用情况存在差异[22]。群落中根系土壤与非根系土壤有机质和营养成分组成差异显著[23]。干热河谷消落带形成后,土壤有机碳含量不会发生明显改变,但分布规律受到显著影响[24]。消落带不同高程土壤中重金属离子空间分布规律不同,镍、铜和锰等离子浓度随着高程增大而增大,锌和铬离子浓度随着高程增大而减小[25]。

2.2 土壤水分

干热河谷土壤水分是植物生长发育的重要水源之一,是区域水文循环过程的重要组成,对该地区生态恢复至关重要。目前,学者们认为干热河谷区土壤含水量在不同坡向、坡高、海拔高度、土壤类型等条件下均有显著性差异。干热河谷阳坡土壤水分低于阴坡,主要原因是旱季大气蒸发差异;整地后的坡面土壤水分环境均比自然坡面较好;干季土壤水分随着海拔高度增加而增加,同海拔高度不同土地类型土壤含水量均较低[26-27];相同降雨情形下,坡下部土壤水分含量最高,坡中部次之,而坡上部最低[28];不同环境下干热河谷沟壑区表层土壤含水量的变化规律差异明显,燥红土表层土壤含水量低于变性土,雨季土壤含水量明显大于旱季,植物覆盖较高区域土壤水分含量也明显高于植物覆盖率低的地区[29]。

干热河谷不同土地利用类型下坡面土壤平均含水量随时间变化可分为消耗期、积累期和消退期3个阶段,年内土壤水分含量及变异系数随土层深度增加呈现出先减小后增大的分布特征,土壤水分主要受土壤重度影响,不同林草植被对局部土壤水分空间分布影响较大,10 cm深处的土壤含水量变化显著,对降雨的响应明显[30-32]。

3 干热河谷植物恢复研究

复杂独特的地理条件和气候环境造就了干热河谷植被的典型性和稀有性,失衡的水热配比条件加之不合理的人为活动及干扰导致了干热河谷植被的脆弱性和濒危性[33-34]。因此,干热河谷植被恢复成为了政府和研究者的关注目标和研究热点。

3.1 植被恢复目标

植被恢复的目标以及恢复到何种程度是干热河谷生态建设面临的首要问题。最初的修复是以重建森林植被为恢复目标,因地制宜的保护和引种,尽可能地恢复成不同类型的顶极森林群落[35]。随着学者们对干热河谷植被恢复目标的认识逐渐丰富,金振洲[36]提出干热河谷植被恢复目标应以恢复和保护生态环境为主,不应强求某种植被类型;费世民[37]提出以立地异质性进行“板块镶嵌式”适度造林,宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草、宜荒则荒。郎南军[38]通过恢复植被的演替动力学分析指出,营造大面积人工林并不现实,应将目标定为恢复到干扰前的状态。

3.2 植被恢复种类选择

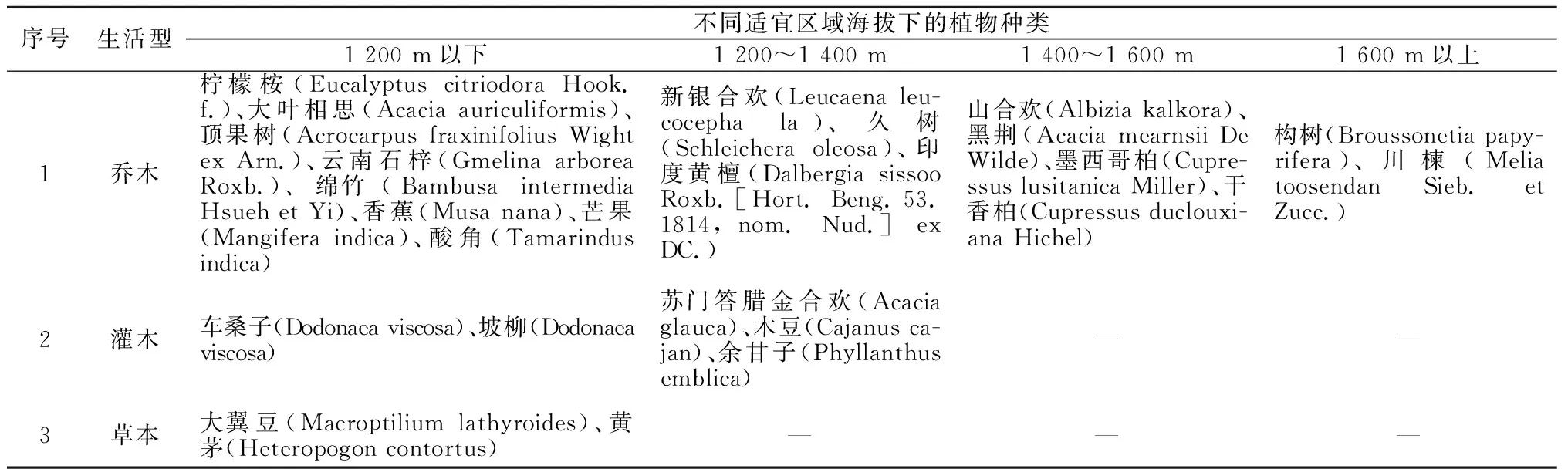

树种选择得当与否是植被恢复成败的关键因素之一,自20世纪70年代中期起,学者们不断探索适应干热河谷恶劣环境的植物种类。植被筛选是植被修复和生态重建的基础,干热河谷植被恢复适宜物种选择应因地制宜,充分考虑土壤、气候和水文条件,学者们归纳植被筛选原则包括:①适地适植物原则;②土壤快速改良原则;③以乡土植物为主,引入和选育植物为辅的原则;④效益最优原则[6]。利用当地植物种类,结合一些理论上可行的引进植物种类,通过大规模适宜树种筛选的系统试验,学者们先后筛选出近百种干热河谷生态修复效果较好的引进和乡土树种,部分适应干热河谷的优势植物详见表1[39-46]。丰富的植物种类为干热河谷生态治理提供了基础数据库,可根据不同生境综合配置,也进一步提升生态系统的多样性,达到生态恢复最佳效果。

表1 干热河谷适应性植物种类[39-46]Table 1 Adaptable plant species in dry-hot valleys[39-46]

3.3 植被恢复技术

干热河谷不同区域立地类型差异较大,植被恢复应综合考虑立地条件和树种生态特征,立地条件差的地块宜模仿“河谷型萨王纳植被”空间分布特征进行植被修复[47]。长期以来,学者们在立地类型划分[48]、植物的定植时间[49]、育苗方式、节水措施[50]等方面进行了大量研究和探讨。

在育苗和造林技术方面,叶厚源等[51]采用畜力水平带状整地直播车桑子等灌木树种的造林技术及为增强树种抗性而采取的其他造林技术措施,初获成效。田广红等[52]针对坡上灌丛区、坡下草丛区及河谷平坝区等不同立地类型提出相应造林技术。相较于配合一定的畜力犁地的飞播策略,采用容器育苗以及整地配合的方式在成活率方面有着显著的优势,随着技术的不断成熟,在原有的容器育苗基础上还辅助开展基肥处理、扩大种植密度、施放保水剂等措施,辅助提升整个造林成果[53]。

在植被恢复模式方面,温绍龙等[54]对金沙江干热河谷退耕地开展了乔草、灌草、藤草、草草、乔灌草等复层植物群落模式研究;赵金龙等[47]构建了以水源涵养林、水土保持林、护岸林、护路林等类型防护林来改善干热河谷生态、生产和生活空间。干热河谷草地植物优势种群为扭黄茅,次优种群随地理环境改变而不同,在植被恢复选种时优先考虑优势种群[55]。目前,干热河谷恢复的植被生活型态有草本植被、灌丛、灌木和乔木构成,已彻底改变了过去以乔木为主的恢复模式,实施以灌木、草本为主的乔、灌、草结合多层次立体的恢复模式,同时大力发展了经济果木,注意引进、筛选适合干热河谷区且具有生态效益和经济效益的植物,取得了较好的效果[6,56]。

在植物功能恢复方面,田雨等[57]提出从土壤改良和下垫面营造着手,为植被的生存营造适当的生存条件,使其能充分发挥“自营”水分的功能。张映翠等[58]提出的干热河谷退化山地径流塘-草网络恢复技术具有固土稳水功能,可增强乔木树微区环境土壤抗蚀性能,改善以有机质为主的养分条件及树根区的土壤水分条件。植被根系密度、角度和伸展方式的改变导致生态系统土壤力学作用和抗蚀性增强,所以合理的植被恢复能增强土壤保持功能和稳定性[59-60]。

根据不同的植被类型、空间结构和生活型组成,选取耐受干旱环境胁迫的优势植物物种,与退化生境分类和立地区划相结合的分类恢复、定向培育,以及“树种选择、容器育苗、提前预整地、适当密植和雨季初期造林”,是干热河谷主要的植被恢复途径和配套技术[61-62]。

4 干热河谷生态恢复研究

4.1 干热河谷生态系统恢复

生态恢复实质上是被破坏的生态系统的有序演替过程,这个过程使生态系统可能恢复到原先的状态[63]。干热河谷生态恢复是恢复生态系统的合理结构、高效功能和协调的关系,是恢复系统的必要功能并达到系统自我维持状态,不仅包括植物物种的恢复,还有生态系统功能与生态系统管理以及生态系统的服务功能的恢复[42,64]。

纪中华等[65]依据干热河谷生态系统特征和功能,开展了冲沟生态恢复、退化坡地生态修复和立体种养综合治理生态修复等分级体系研究。针对干热河谷生态系统退化程度,学者们提出了自然封禁、水土保持、生态经济、混合经济等多种因地制宜的生态修复模式和保障措施,协同环境和植被发挥干热河谷生态系统最优恢复机能;还提出了极(强)度退化生境构建自然生长植物群落,中(轻)度退化生境配置优势植物群落的综合生态治理模式[6,66]。此外,一些学者将金沙江干热河谷脆弱生态系统分为雨养生态系统、集水补灌系统及适水灌溉系统,提出3种生态恢复及治理模式,重度退化生态系统以冲沟生态恢复为主,中度退化生态系统以退化坡地恢复模式为主,而轻度退化生态系统则以立体种养综合治理模式为主。整体考虑干热河谷生态系统结构和功能、土壤和地貌条件、植被群落特征和生态景观格局等,构建生态群落,协同环境和植被发挥最优恢复机能,促进干热河谷生态系统功能恢复[67]。

4.2 干热河谷水库消落带修复

国外对消落带的研究最早始于河岸带,于20世纪70年代提出河岸带的概念,并构建了理论框架[68]。随后学者们开始研究消落带的水文地貌过程、植物群落结构和多样性的控制、动物对河岸植被特征的影响等。随着三峡水电站建成,国内学者开始关注库区消落带生态系统功能与健康、消落带变化机制、植被动态演替、消落带生态格局等方面[69-70]。

针对金沙江干热河谷库区消落带,目前已提出了多种植物恢复模式:周火明等[71]提出沿海拔高程的植物梯度配置模式,中下部配置多年生草本,上部配置乔灌木。刘金珍等[72]提出耐淹乔灌草植被恢复模式、耐淹灌草植被恢复模式、耐淹草本植被恢复模式和保留模式4种生态修复模式,并结合乌东德库区消落带现有植被分布,推荐10种乔、灌、草植物综合搭配模式作为生态修复物种。随着研究的深入,学者提出应根据消落带生态系统的不同退化类型采取针对性的生态恢复措施,其中重度以上退化类型以自然恢复为主,中度和轻度退化类型分别为改建和重建[73]。此外,消落带的生态修复还需要辅以相应的工程措施[46]。

5 存在的不足与展望

5.1 存在的不足

目前,干热河谷生态治理研究形成的理论体系和初步成果为该区域生态系统恢复提供了科学依据和成功范例,但由于自然条件和科学技术的限制,已有研究的方法、理论和内容仍有待进一步深入和完善。目前存在的问题主要表现在以下几个方面:

(1)干热河谷生态修复的微观研究不够深入。植被抗逆演替、干湿交替环境物质循环的微生物作用、消落带的形成与演变等缺乏更深入的理论探索,特别缺乏定量化、系统化、持续性的研究,理论体系仍不完善。

(2)缺乏长期连续动态监测。对干热河谷植物生长动态、植被修复效果等缺乏长期监测,难以揭示生境系统动态演变规律和生态恢复效果。

(3)忽略了本地乡土种的生态价值。引进的外来树种在干热河谷植被恢复研究中普遍受到重视和应用,而本地种的选用范围仅限于一些具有特殊性质或经济价值的种类,往往忽视了一些极具生态经济价值的乡土品种。

(4)生态恢复效益评估指标单一化。目前多以植被覆盖率、水土流失、土壤水分等指标评估生态恢复效益,对区域效益、经济效益和社会效益的研究很少,评估结果无法合理有效反映实际生态修复效果。

(5)缺少实际应用经验。干热河谷生态治理主要集中在植被修复,目前在三峡库区消落带和金沙江干热河谷植被恢复取得了丰富的经验成果,但是这些经验和技术在干热河谷消落带缺乏推广应用与实践检验。适宜干热河谷生长的植被是否具备在消落带存活和繁殖的能力、适应三峡等库区消落带耐水淹植被能否在干热河谷消落带生长发育、选配植物能否需要同时满足耐水淹和耐干旱、耐贫瘠的生长要求等问题还需进一步研究和检验。

5.2 展 望

综合已有研究成果和存在的主要问题,对干热河谷生态治理未来研究和发展方向展望如下:

(1)深入干热河谷生态修复微观研究,加强先进技术手段的应用。加强对干热河谷生态系统演变过程和规律;消落带形成机理、类型和影响因素;植物-土壤-微生物间的互馈关系以及植被生理生态响应与适应机制等研究。运用先进技术手段,多学科融合、多领域交叉地综合研究干热河谷生态恢复程度与发展趋势,建立生态环境管理信息系统和修复决策支持系统,强化干热河谷生态修复建设管理。

(2)建立干热河谷生态环境长期动态监测与评估体系,创建数据共享平台。对干热河谷气候、土壤、植被等进行长期跟踪监测,深入揭示干热河谷生境系统演变和发展规律,准确评估消落带生态修复效果,既利于及时调整生态修复措施,又为干热河谷生态治理研究积累实测数据。

(3)重视乡土品种的生态价值,加强乡土品种的筛选与利用。在植被恢复过程中,系统化地选择植物种类,加强对乡土品种的生态经济价值的重视,合理筛选优良的当地植物种类,既可以充分挖掘干热河谷区内丰富的植物资源,也更有利于建立适合地方自然条件和经济发展特点的植被恢复模式。

(4)加强消落带生态系统自我修复及其与周围环境的协同共生。经历长期人工修复后,消落带生态系统逐步自我改善,自然恢复能力提升,土壤和植被发育能响应生境演变,形成适应新环境的植被群落和多物种生态体系。后期的生态修复应考虑减少人工干预,发展其自然恢复功能,根据不同植被类型所处环境条件和人类干预程度的状况差异,选择不同的自然修复措施,不断稳固生境、涵养水源,构建自然生态格局。