煤层底板破碎带区域注浆围岩稳定性分析

2021-10-21余国峰牟文强韩云春李连崇魏廷双

任 波,余国峰,牟文强,韩云春,李连崇,魏廷双

(1.煤炭开采国家工程技术研究院 深部煤炭开采与环境保护国家重点实验室,安徽 淮南 232000;2.中国矿业大学(北京)应急管理与安全工程学院,北京 100083;3.平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司,安徽 淮南 232000;4.东北大学 资源与土木工程学院,辽宁 沈阳 110819;5.淮南矿业集团 张集煤矿,安徽 淮南 232000)

我国煤矿开采中涌水、突水事故时有发生。事故的发生与采场内地质和生产条件密切相关,而造成突水事故的直接原因是回采破坏原始应力状态,造成围岩应力场重新分布,使得部分完整岩体出现应力集中而造成岩体发生破断[1-3]。含煤地层中的断层、陷落柱等不良地质体,增大了导水通道延伸扩展的可能性,极易诱发突水事故[4]。针对底板承压水、陷落柱突水致灾机理已趋于成熟,基于现场和数模实验等方法已做了大量的研究工作[5-9],为类似开采条件下水害防治技术提供了指导。针对淮南煤田煤层底板较差隔水性能的矿井,郑士田等[10]提出了低密度连续高压劈裂注浆探查治理技术。而针对底板承压水、陷落柱突水致灾机理及注浆效果、围岩稳定性评价方法,许延春等[11]提出了基于注浆钻孔数据集的注浆工作面底板突水危险性评价体系。谢志钢等[12]对改造前后的陷落柱进行数值模拟分析,分析了煤层底板隐伏陷落柱破坏状态,研究了注浆岩体对陷落柱的支撑作用。而鉴于煤矿开采地质条件的复杂性、不同生产矿井开采条件的多变性,煤层底板灰岩水害治理需要不断在各类地质条件下完善,尤其是针对可能的破碎带地质缺陷,同时单一分析方法已不能满足安全评价需求,不能针对注浆采场提出有效的指导意义。而微震监测技术作为预警手段用于工作面回采过程中水害机理研究中,取得了良好的效果[13-15]。因此,可尝试将数值模拟及微震评价相结合来评价注浆治理效果。

1 工程地质概况

张集煤矿位于淮南煤田中部,目前主采深部的A 组煤[16],井田为新生界松散层覆盖的全隐蔽区,主要可采煤层全部隐伏于巨厚松散层下,水文地质单元较完整,包含新生界松散层孔隙、二叠系砂岩裂隙和石灰岩岩溶裂隙3 个主要含水层(组),为新生界松散孔隙水、顶板砂岩水与A 组煤底板岩溶水等多充水水源类型矿井。

张集煤矿1612A 工作面位于西三1 煤上采区,经施工定向长钻孔,结合前期物探圈定了1613A 工作面底板长约52 m、宽约33 m 的椭圆形富水异常区范围,该垂向破碎带底部可能与奥陶系灰岩含水层存在水力联系,其边缘距离1612A 运输巷帮距离约为75 m。通过在破碎带区域内实施注浆治理,该区域内的裂隙被水泥材料填充,水量减小,破碎体得到了水泥注浆体的加固支撑,由于物探所探明的划定区域为估计值,邻近工作面的回采仍然可能会扰动注浆的通道及其围岩,造成裂隙岩体的过度损伤贯通。

2 注浆围岩应力演化数值模拟

2.1 数值计算模型

垂向导水破碎带距离1612A 运输巷帮距离约为75 m,若回采造成邻近注浆的破碎区域扰动破坏而形成导水通道,可能存在潜在突水安全隐患。为此,根据张集煤矿1612A 工作面工程地质条件,建立了1612A 工作面采场的FLAC3D模型。

模型尺寸为长×宽×高=600 m×600 m×400 m,岩层倾角为10°,破碎带区域尺寸为长×宽=52 m×33 m。模拟计算工作面不同开采进尺条件下注浆岩体的应力扰动[17],分析1612A 工作面采动对邻近注浆岩体的影响。数值模型所用的岩体物理力学参数见表1。

表1 岩体物理力学参数Table 1 Mechanical parameters of rock mass

2.2 注浆前后扰动应力演化

分别获取岩层处于工作面回采距破碎带注浆区域40 m、工作面与破碎带注浆区平行和工作面过破碎带注浆区50 m 时,注浆前后围岩应力场分布特征如图1。

由图1 可以看出,在未注浆时,由于垂向破碎带的各项力学参数的异常,导致该区域内的应力出现异常。同时在工作面回采过破碎带50 m 范围时,在破碎带的近工作面一侧出现了较大的应力扰动异常区域A,该区域可能导致工作面侧向区域岩层与破碎带发生扰动损伤贯通。而在实施注浆后,破碎带与其围岩相互支撑,呈现相近的应力状态,而在工作面回采过破碎带50 m 范围时,相比较未注浆时异常区域减小至B,该区域与破碎带不再发生贯通扰动。

图1 注浆前后围岩应力场分布特征Fig.1 Distribution of surrounding rock stress field before and after grouting

1612A 工作面回采的不同阶段对邻近垂向破碎带注浆岩体的应力扰动不同,应力扰动大小为工作面采过破碎带50 m>工作面与破碎带平行>工作面距离破碎带40 m>初始应力状态,工作面开采侧向应力的峰值出现在距离工作面巷帮10 m 左右,应力峰后开采应力扰动逐渐减小。不同回采阶段在距工作面一定距离之外存在1 个低扰动范围。而通过对注浆后的破碎带(导水通道)进行应力监测,可以发现随着回采持续进行注浆体所受到的应力持续增加,而在过50 m 后曾大至19.5 MPa。此时注浆体的应力集中系数约为1.18,应力变化未出现较大异常。沿工作面倾向的应力变化规律如图2。

图2 沿工作面倾向的应力变化规律Fig.2 Variation law of stress along working face inclination

根据随回采距离变化的应力场分布,选择峰后应力变化,从而得到了注浆后破碎带同一水平围岩应力与距巷帮距离的拟合公式。

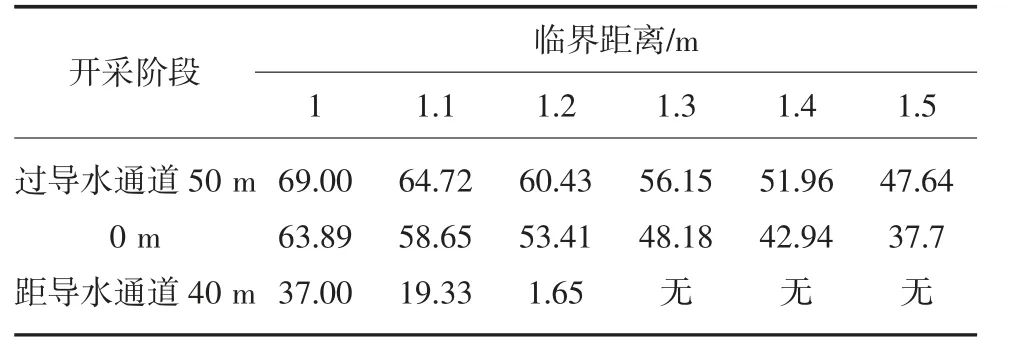

根据应力分布拟合公式,可以获得不同开采阶段、不同应力集中系数(取1~1.5)条件下的临界距离,应力集中系数下的临界距离见表2。

表2 应力集中系数下的临界距离Table 2 Critical distances under stress concentration factors

应力集中系数为1.2 时,工作面回采至距注浆岩体40 m、工作面与注浆岩体平行和采过注浆岩体50 m 条件下对应的扰动范围分别为距离巷帮>1.65 m、>53.41 m 和>60.43 m。应力集中系数为1.1 时,上述3 种开采条件对应的低扰动范围分别为距离巷帮>19.33 m、>59.65 m 和>64.72 m。随着应力集中系数取值增大,对应的低扰动范围不断扩大。在1612A工作面回采过程中,开采对注浆体围岩的应力扰动影响较小,始终处于低扰动应力范围内,注浆岩体稳定。

3 注浆围岩扰动微震

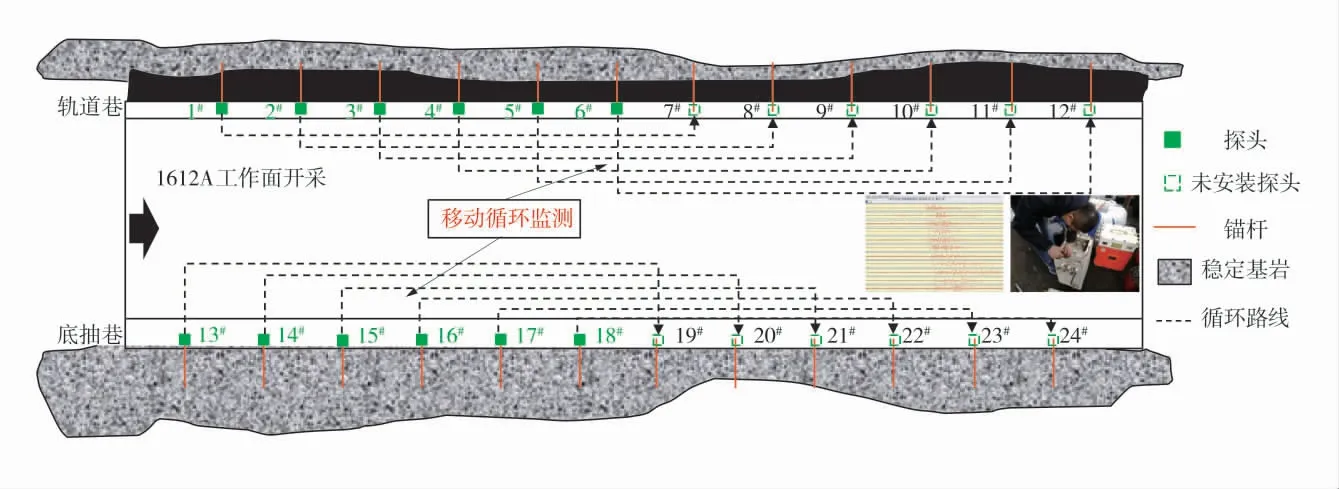

3.1 1612A 工作面微震监测系统

微震事件是对应力扰动诱发岩层微破裂的宏观表现,借助微震手段可以对注浆区域围岩的应力情况进行监测分析。为此,在张集煤矿1612A 工作面轨道巷及其1613A 底抽巷内设计安装24 个微震监测点,实时监测工作面回采期间的岩层破坏,尤其是底板岩层的采动破坏情况[18]。循环式微震监测技术如图3。

图3 循环式微震监测技术Fig.3 Cyclic microseismic monitoring technology

3.2 基于微震监测注浆岩体稳定性

微震监测系统自2019 年2 月底开始正常运行,对邻近垂向导水注浆区域重点关注,直至工作面回采结束。1612A 工作面逐渐靠近邻近1613A 工作面注浆岩体过程中,注浆岩体未监测到微震事件发生区域岩体维持稳定。微震监测结果分析如图4。

图4 微震监测结果分析Fig.4 Analysis of microseismic monitoring results

选择开采过注浆区域为对象,通过微震监测系统得到的微震事件在煤层顶底板中的分布可以看出,自开采后1612A 工作面扰动波及1613A 工作面,但是在注浆围岩后时微震事件发生了“绕路”现象,在其范围内基本无微震事件发生,表明了围岩的稳定性。为了分析注浆岩体附近的开采扰动情况,以注浆岩体中心为圆心,分别获取了半径距离为30、40、50、60、70、80、90、100 m 范围内的底板微震事件分布数量。随着获取半径的不断扩大而靠近工作面巷帮,微震数量逐渐增大,开采扰动引发的微震事件主要集中在距1612A 工作面约40 m 范围内,而在超过70 m 几乎无微震事件发生,未受到开采扰动影响,该结果与数值模拟结果一致。注浆围岩体改变了微震事件的空间分布特性,这与数值模拟结果的应力集中降低有密切关系,未发生进一步破坏,注浆岩体稳定。

4 结 语

1)注浆前后破碎带的围岩应力分布存在明显差异,未注浆的破碎带回采后存在与邻近应力扰动而导致扰动损伤贯通;注浆后应力异常区减小,加固的破碎带与其围岩不再发生耦合影响,围岩稳定。

2)存在1 个应力扰动影响较大的集中范围,微震事件诱发区也进一步验证,且事件在注浆体附近表现出绕路现象,表明了有效的注浆效果。

3)工作面的安全回采,验证了围岩的稳定及所提出的注浆工程效果的分析方法是可行的,即数值模拟和微震监测相结合的综合评估方法,可有效为注浆工程提供重要支撑,进一步保证矿井安全。