基于评判性思维的护理干预在高通量血液透析患者中的应用效果观察

2021-10-21李晶

李晶

(河南省驻马店市中医院血液净化室 驻马店 463000)

血液透析是慢性肾功能衰竭终末期患者的常见治疗方法,可有效清除患者体内分子毒素,控制病情进展、延长患者生存期[1]。高通量血液透析采用的透析器膜孔径相对较大,且结构相对较薄,利于大分子量物质通过以及向透析液移动,但在治疗过程中,患者容易出现反超滤现象、内毒素入血、低血压、营养物质过度丢失等现象。因此,需结合有效的护理措施加以干预,提高治疗的安全性和有效性[2~3]。本研究将我院行高通量血液透析治疗患者为研究对象,旨在观察基于评判性思维的护理干预的应用效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 将2017 年12 月~2018 年12 月于驻马店市中医院进行血液透析治疗的88 例患者为研究对象,随机分为对照组和观察组,每组44 例。对照组男24 例,女20 例;年龄47~72 岁,平均年龄(56.72±7.59)岁;透析时间4~16 个月,平均透析时间(12.01±3.64)个月。观察组男25 例,女19 例;年龄48~72 岁,平均年龄(56.81±7.44)岁;透析时间4~16 个月,平均透析时间(12.06±3.55)个月。两组患者一般资料(年龄、透析时间)比较,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究经医院医学伦理委员会审核批准并通过。

1.2 入组标准 纳入标准:均明确诊断为慢性肾功能衰竭终末期;进行规律的血液透析时间>3 个月;患者及其家属知晓本研究并签署知情同意书。排除标准:入组前1 个月内出现感染者;入组前1 个月内出现呕吐、腹泻、食欲不振等不适或其他胃肠疾病者;合并恶性肿瘤、肺结核等消耗性疾病者;认知功能障碍者。

1.3 护理方法

1.3.1 对照组 给予血液透析常规护理干预,包括饮食指导、心理干预、健康教育、用药指导、定期复查等。

1.3.2 观察组 在对照组的基础上给予基于评判性思维的护理干预:(1)密切监测患者体质量,向患者介绍体质量指数监测的重要性,取得患者的配合和主动性,若患者体质量指数属于正常范围,超滤脱水后适当遵医嘱给予输液,以补充超滤量,若透析后患者体质量指数异常增加,应警惕反超滤的发生。(2)密切观察患者有无发热、寒战等不良反应,以防止内毒素入血,进行透析治疗时严格无菌操作,防止透析液污染,同时每月监测透析液质量,要求内毒素在0.25 EU/ml 以下,细菌菌落在50 CFU/ml 以下。(3)密切监测患者血压,若患者既往血压偏低或属于低体质量指数的患者,在进行透析时尽量选取较小的滤器,避免血流量减少过多导致患者发生低血压。(4)指导患者饮食上增加蛋白质和维生素的摄入,避免长期高通量血液透析导致白蛋白和氨基酸的过度丢失而引起营养不良。(5)给予患者应对方式干预,引导患者转变错误认知、行为和消极情绪,给予患者鼓励、安慰,调整不良心态,积极配合和坚持治疗。

1.4 观察指标(1)比较两组患者透析不良反应发生情况。(2)比较两组营养状态(血红蛋白及血清白蛋白水平)。(3)比较两组自我应对方式评分,采用MCMQ 医学应对方式问卷进行评估,该问卷量表Cronbach's α 系数为0.863,包括面对、回避、屈服3个维度20 个条目,每个条目采用Likert4 级评分法进行评估,其中屈服维度的条目为反向计分。

1.5 统计学方法 数据采用SPSS19.0 统计学软件进行分析,计量数据以()表示,采用t检验,计数资料用率表示,采用χ2检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

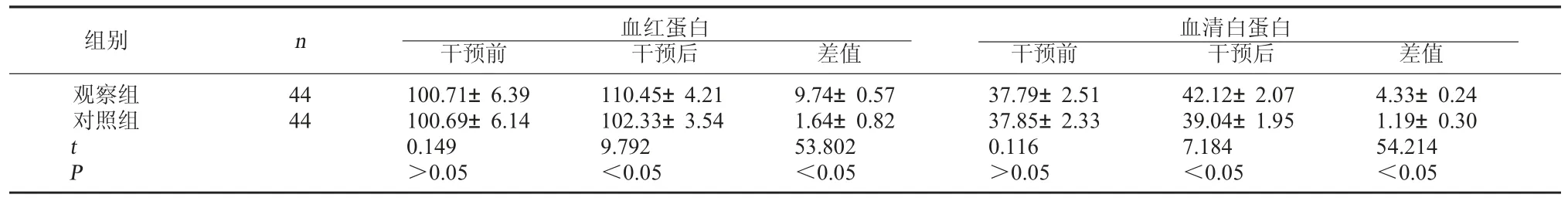

2.1 两组营养状态比较 干预前,两组血红蛋白、血清白蛋白水平比较无显著性差异(P>0.05);干预后,观察组血红蛋白、血清白蛋白水平改善幅度均明显于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组营养状态比较(g/L,)

表1 两组营养状态比较(g/L,)

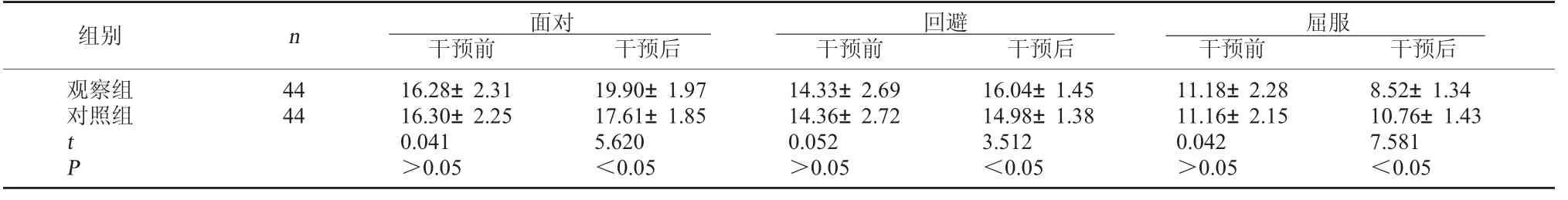

2.2 两组患者自我应对方式评分比较 干预前,两组患者面对、回避、屈服等自我应对方式评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,观察组患者面对、回避各项评分均明显高于对照组,屈服评分明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者自我应对方式评分比较(分,)

表2 两组患者自我应对方式评分比较(分,)

2.3 两组患者透析不良反应发生情况比较 两组患者透析期间均未发生明显不良反应。

3 讨论

慢性肾脏病具有患病率高及伴随的并发症致死率高的特点,发展至终末期时主要治疗方法为血液透析、腹膜透析、肾移植等肾脏替代疗法,以血液透析最为常见[4]。相较于传统血液透析模式,高通量血液透析具有高超滤、高毒素清除率等特点,可有效改善终末期肾病患者骨及矿物质代谢,有利于部分贫血、难治性高血压患者的治疗,降低心血管疾病的发病率,可明显降低长期血液透析带来的各种并发症发生风险,显著提高患者的存活率和生存质量,且效价比相对较高[5]。但在治疗过程中,患者容易出现反超滤现象、内毒素入血、低血压、营养物质过度丢失等,因此,需结合有效的护理措施加以干预。

评判性思维指在反思的基础上,运用已有的知识经验对问题以及问题的解决方法进行选择、识别、分析及推理,进行合理的判断及取舍,为一种高级思维方式[6~7]。通过分析高通量血液透析治疗过程中可能出现的医护问题,如反超滤现象、内毒素入血、低血压、营养物质过度丢失、长时间治疗导致的消极应对等问题,提出相应的解决方法,并应用于护理干预过程中以提高治疗的有效性和安全性。本研究结果显示,干预后,观察组血红蛋白、血清白蛋白水平改善幅度均明显高于对照组(P<0.05);观察组面对、回避评分均明显高于对照组,屈服评分明显低于对照组(P<0.05);两组患者透析期间均未发生明显不良反应。综上所述,基于评判性思维的护理干预,可明显提高高通量血液透析患者的应对能力,改善患者营养状态,临床价值显著。