围术期抗菌药物管控系统干预抗菌药物使用的效果评价

2021-10-20彭加兵杨恒康蒋贻文严安定

彭加兵,张 凤,杨恒康,蒋贻文,邢 辉,严安定

(安徽医科大学附属阜阳医院,安徽 阜阳 236000)

术后感染是外科手术患者最常见的术后并发症。围术期预防性应用抗菌药物能有效降低术后感染率、减少住院费用、缩短住院时间,但不合理使用抗菌药物会导致不良反应增多,细菌耐药性增加,术后感染率上升,以及医疗卫生资源的浪费[1-2]。《抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)》(简称《指导原则》)规定,医疗机构应当充分利用信息化管理手段,通过信息技术实施抗菌药物临床应用管理[3]。因此,我院在医院信息系统(HIS)基础上开发了围术期抗菌药物管控系统,对抗菌药物使用目的、预防性使用抗菌药物的品种选择和疗程及Ⅰ类切口预防性使用抗菌药物指征进行限制。本研究中分析了我院利用信息化技术对围术期合理使用抗菌药物的干预效果,为抗菌药物的合理使用提供参考。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 资料收集

分别抽取我院2019年第2季度(实施前)和2020年第2季度(实施后)的Ⅰ类切口病历334份和749份,根据药品说明书和相关资料进行点评[3]。采用4个量化的用药指标对该系统的实施效果进行评价,分别为Ⅰ类切口预防性使用抗菌药物的品种选择、用药疗程、使用率及全院抗菌药物使用强度(AUD)。

1.2 管控方法

1.2.1 限制抗菌药物使用目的

围术期抗菌药物管控系统中,抗菌药物使用目的分为治疗性使用和预防性使用。当医师开具抗菌药物医嘱时,须选择抗菌药物使用目的,如选择治疗性使用时须选择原因,包括感染诊断、血白细胞计数升高、体温升高等;选择预防性使用时,可直接进入围术期抗菌药物管控系统。

1.2.2 限制Ⅰ类切口预防使用抗菌药物指征

Ⅰ类切口通常不需预防性使用抗菌药物,出现高危因素时可考虑预防使用,Ⅱ类和Ⅲ类切口通常需要预防性使用抗菌药物,Ⅳ类切口不属于预防应用范畴[3]。选择切口类别时,Ⅱ类、Ⅲ类切口直接通过,可预防性使用抗菌药物;Ⅳ类切口无法通过,应选择治疗性使用抗菌药物;Ⅰ类切口须选择高危因素,否则无法通过。高危因素包括手术范围大、手术时间长、手术涉及重要脏器、异物植入手术、有感染高危因素[3]。流程见图1。

图1 信息化管控围术期抗菌药物使用流程Fig.1 Flow chart of information management and control of perioperative antibiotics

1.2.3 限制预防性使用抗菌药物品种选择

根据相关规定和本院抗菌药物目录规定每个科室相应切口类别的首选抗菌药物和可选抗菌药物[3]。开具预防性使用抗菌药物时,须选择手术切口类别,根据科室和手术切口类别判断抗菌药物为首选或可选,首选抗菌药物直接通过;可选抗菌药物须选择原因,原因包括药房缺货和药物过敏等。该系统无法开具除首选抗菌药物和可选抗菌药物外的医嘱。流程见图1。由表1可见,神经外科围术期Ⅰ类切口可能的污染菌为金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌,推荐预防用抗菌药物为第1代、第2代头孢菌素,存在耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)感染风险时使用万古霉素或去甲万古霉素;Ⅱ类切口可能的污染菌为金黄色葡萄球菌、链球菌属、口咽部厌氧菌,推荐预防性使用抗菌药物为第1代、第2代头孢菌素+甲硝唑,或克林霉素+庆大霉素;头孢菌素过敏患者,革兰阳性菌感染可用克林霉素、万古霉素或去甲万古霉素[3]。因此,本院神经外科Ⅰ类切口预防用抗菌药物设定有循证医学证据的头孢唑林和头孢呋辛为首选抗菌药物,可选抗菌药物头孢硫脒和头孢替安仅在首选抗菌药物缺药时使用,万古霉素在头孢过敏或存在MRSA感染风险时使用;Ⅱ类切口预防用抗菌药物和Ⅰ类切口预防用抗菌药物相比,首选抗菌药物增加甲硝唑,可选抗菌药物相同。

表1 神经外科围术期首选和可选抗菌药物Tab.1 The preferred and optional antibiotics during theperioperative period in the Department of Neurosurgery

1.2.4 限制预防性使用抗菌药物疗程

按照相关规定,Ⅰ类切口的预防用药时间不超过24 h,心脏手术可根据情况延长至48 h;Ⅱ类和Ⅲ类切口的预防用药时间为24 h,Ⅲ类切口必要时延长至48 h[3]。因此,按《指导原则》制订每类切口的抗菌药物预防时间,Ⅰ类切口不超过24 h,心脏手术不超过48 h;Ⅱ类切口不超过24 h,Ⅲ类切口不超过48 h,超过规定预防时间时,有弹框提醒且无法开具医嘱,确需延长用药时间,须填报医院感染系统(简称院感)管理后方可开具医嘱。

2 结果

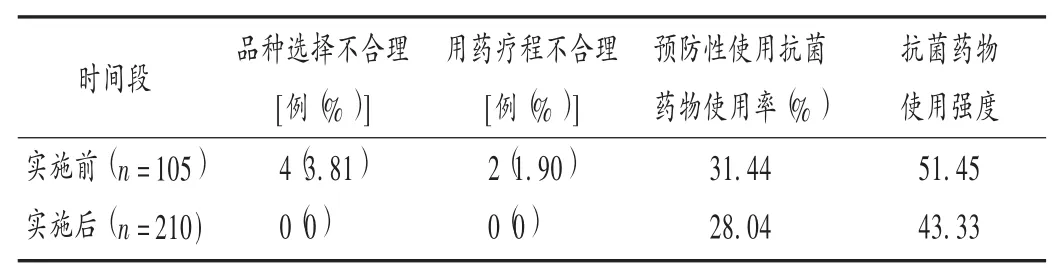

抽取围术期抗菌药物管理系统实施前和实施后Ⅰ类切口预防性使用抗菌药物的病历分别为105份和210份。用药指标见表2。

表2 围术期抗菌药物管理系统实施前后Ⅰ类切口预防性使用抗菌药物用药指标比较Tab.2 Comparison of indexes of use of prophylactic antibiotics for typeⅠincision before and after the implementation of the control system for perioperative antibiotics

3 讨论

2019年,中国细菌耐药监测网公布的三级医院细菌耐药监测结果提示,临床分离菌对抗菌药物的耐药率呈增长趋势,细菌耐药问题已成为全球公共健康领域的重大挑战[4]。抗菌药物的不合理使用甚至滥用已促使越来越多的细菌产生耐药性,其中以围术期抗菌药物的不合理应用最明显[5],主要为给药时机、品种选择、用药疗程等不合理[6-7]。

传统管理模式中,预防用抗菌药物医嘱由医师自主开具,患者出院后相关科室对抗菌药物使用情况进行事后评价,以判断医师在围术期抗菌药物使用的合理性,导致围术期抗菌药物管控的滞后性[8-9]。因此,传统管理模式已不适应新时期围术期抗菌药物的管控,医疗机构急需使用信息化技术来保证对围术期抗菌药物的安全使用和有效管控。

基于信息化技术的围术期抗菌药物管理系统被应用在医院抗菌药物的管控,有效提高了抗菌药物的监管质量,在后续抗菌药物的使用及其日常的管理中可发挥重要作用[10-12],信息化管控围术期抗菌药物的合理使用已取得一定成效[13-15]。信息化技术能科学、规范、标准管理围术期抗菌药物,促进抗菌药物合理使用。

实现围术期抗菌药物实时监控和质量控制,可提高管控的有效性,如超过规定预防时间则无法开具医嘱,须填报院感管理系统后方可开具,提高医师合理应用抗菌药物的依从性。本研究结果显示,实施信息化监管后,Ⅰ类切口预防性使用抗菌药物的品种选择不合理率、用药疗程不合理率、预防用抗菌药物使用率和全院抗菌药物使用强度均降低。

信息化管控也存在一定局限性:1)个别临床医师有意将预防性使用抗菌药物开为治疗性使用,即规避系统监管,故抗菌药物除信息化管控外,还应辅以行政干预手段。2)无法对预防性使用抗菌药物给药时机和术中追加抗菌药物进行管控,需作进一步完善。因此,药师需加强对围术期使用抗菌药物的事后评价等。随着医院信息化建设的推进,将进一步提高抗菌药物的合理使用水平。建议具备HIS条件的医疗机构,可结合自身围术期抗菌药物的使用情况,制订科学合理的信息化管控模式。