不同种植密度与配置方式对藜麦农艺性状和籽粒产量的影响

2021-10-19姚理武吴应齐叶增新吴伟玮应国华陈吴伟余久华

姚理武,吴应齐,叶增新,吴伟玮,应国华,陈吴伟,余久华

(1.浙江省庆元县自然资源和规划局,浙江 庆元 323800;2.丽水市农林科学研究院,浙江 丽水 323000)

藜麦Chenopodium quinoa属藜科Chenopodioideae藜属Chenopodium,是一种1年生的草本作物,原产于南美洲安第斯山区,已有5 000多年的种植历史,是古印加民族主要粮食作物之一[1-2]。藜麦籽粒具有较高的营养价值,素有“营养黄金”“粮食之母”之称[3-5]。联合国粮农组织认为藜麦是唯一一种可满足人体基本营养需求的单体植物,并正式推荐为最适宜人类的全营养食品[6]。但我国种植藜麦历史较短,2008年始才进行规模化种植[7],在藜麦种植技术上,较多关注种植密度[8-13],一般只提及原则性的种植株行距[14],缺乏明确的株行距研究以促进藜麦产业的发展和土地资源的合理利用。目前,国内对其它作物株行距的研究较多,已确定不同种植密度和株行距配置对农作物的农艺性状及产量和品质有一定的影响[15-20]。适度的密植和株行距设计有利于生产性状的改变[21-24]。本研究通过‘陇藜1号’[25]不同种植密度与配置方式实验,开展对藜麦农艺性状和籽粒产量影响的研究,拟通过试验验证揭示‘陇藜1号’以及相近品系在浙江丽水地区适宜的种植密度和配置方式,为藜麦的推广种植密度选择提供依据。

1 材料与方法

1.1 材料

试验地设置在浙江省丽水市庆元县江根乡箬坑村睦睦家庭农场的“小虎岙”油茶Camellia oleifera幼林地,地理坐标为119 °26 ′20.2 ″E,27 °32 ′2.5 ″N。年平均气温为14.4℃,最热月(7月)均温为23.4℃,最冷月(1月)均温为4.6℃,年平均降水量为1 765.3 mm,≥10℃年积温为4 686.6℃。试验地海拔为1 018 m,黄壤,土层厚度 >30 cm,pH均值为5.52,土壤水解性氮含量约为227 mg·kg-1,土壤有效磷含量约为711 mg·kg-1,土壤速效钾含量约为123 mg·kg-1,地力等级为I级[26]。2020年3月,油茶基地采用1年生芽砧苗建园,品种为‘长林53号’‘长林4号’‘长林27号’,苗高约为15 cm,株行距为2.5 m×3.0 m,种植密度为1 333株·hm-2。供试藜麦种子为该农场2019年种植的‘陇藜1号’自留种。

1.2 方法

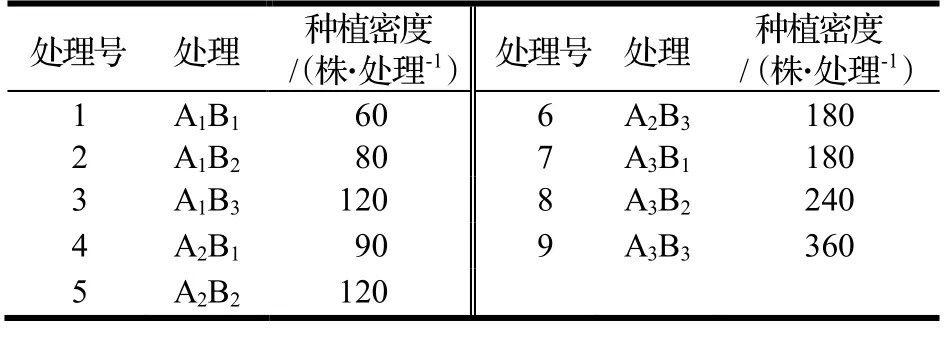

1.2.1 试验设计 于油茶幼林行间分别设3种行距(A),3种株距(B),A分别为A1:60 cm,A2:40 cm,A3:20 cm;B分别为B1:40 cm,B2:30 cm,B3:20 cm,共9种不同种植密度与配置方式,见表1。每个处理重复3次,随机区组排列。每处理面积为14.4 m2,按1.2 m×12 m布设,处理宽向垂直于水平梯带,各处理深耕15~ 20 cm,撒施有机肥(N+P2O5+K2O≥5%,有机质≥45%)50 kg·处理-1,再次翻耕,起垄做畦,畦面耙耱平整,处理间保留宽30 cm,深15 cm的操作沟。藜麦苗采用育苗繁殖,于2020年4月10日播种,4月17日出苗。5月13日,苗高为12~ 15 cm时进行移植。移植后及时进行人工除草,于5月27日沟施复合肥(总养分≥45%,N-P2O5-K2O:15-15-15)0.5 kg·处理-1。于藜麦成熟期(8月11日)进行农艺性状、植株倒伏率、产量调查。

表1 藜麦9种不同种植密度与配置方式Table 1 9 interplanting densities of Ch.quinoa

1.2.2 观察指标与方法 农艺性状调查:于藜麦成熟期,根据各处理保存株数,采用等距取样法,随机选取5株生长正常的植株,调查株高、茎粗、主穗粗、主穗长、分枝数、有效穗数、第1分枝部位。株高为主茎根部以上至穗顶端的长度。茎粗为植株中部最粗处的直径[27]。有效穗数:有效分枝+主穗。穗长:主穗基部到顶端的长度,主穗基部以从植株顶端至第1个两个花序之间的距离大于3 cm花序部位为标准[28]。主穗粗为主茎穗下的粗度。第1分枝部位指第1个有效分枝距离地面的高度。

倒伏率调查:调查各处理藜麦植株的倒伏株数,植株主径与地面角度<45°植株计入倒伏株数。

倒伏率/%=倒伏株数/保存株数×100%

产量测定:各处理分别对进行农艺性状调查的5株成熟藜麦脱粒、晒干扬净,然后进行称量。

处理产量/kg=平均单株产量/kg×种植密度/株×株数保存率/%×(1-倒伏率)/%

1.2.3 数据统计与分析 用Microsoft Excel 2010进行数据计算和绘图,用SPSS 19.0进行多因素方差分析。

2 结果与分析

2.1 方差分析及F测验

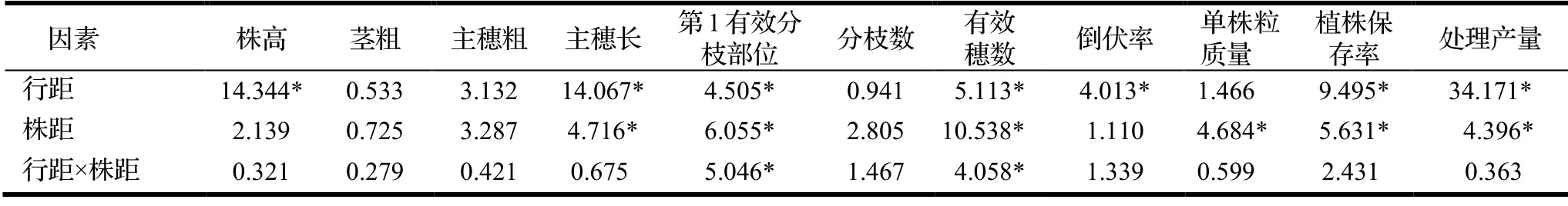

对不同种植密度和配置方式下‘陇藜1号’的农艺性状和籽粒产量试验结果的进行方差分析及F值测验,结果见表2。由表2可知,行距因素中的株高、主穗长、第1有效分枝部位、有效穗数、倒伏率、植株保存率、处理产量之间均达显著差异(P<0.05)。株距因素中的主穗长、第1有效分枝部位、有效穗数、单株粒质量、植株保存率、处理产量之间均达显著水平(P<0.05)。行距 × 株距的第1有效分枝部位、有效穗数之间均达显著差异(P<0.05)。

表2 不同种植密度与配置方式藜麦农艺性状和籽粒产量试验结果的方差分析及F值Table 2 ANOVA and F value of agronomic traits and yield of Ch.quinoa with different interplanting densities

2.2 农艺性状分析

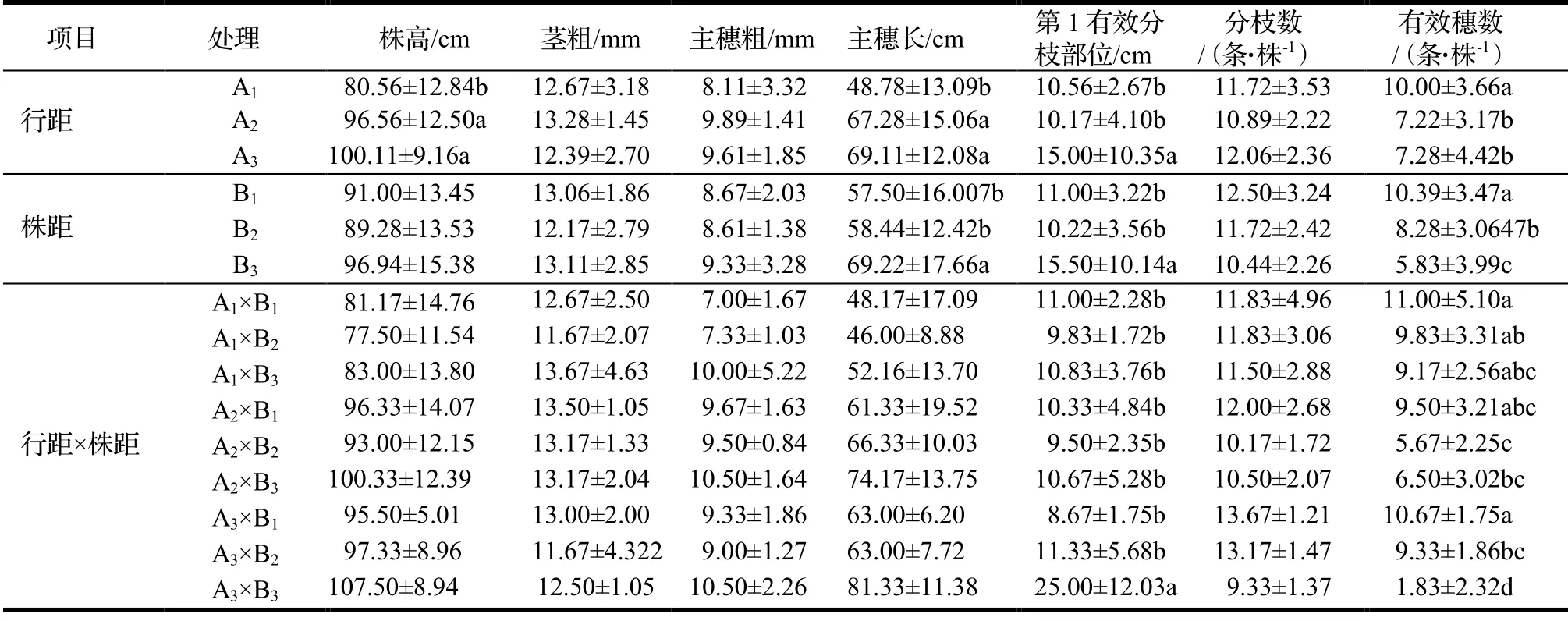

不同种植密度与配置方式下‘陇藜1号’的农艺性状见表3。

表3 不同种植密度与配置方式下藜麦的农艺性状比较Table 3 Agronomic traits of Ch.quinoa with different densities

由表3可知,在20~ 60 cm行距内,藜麦的株高、主穗长、第1有效分枝部位、有效穗数之间均存在显著差异(P<0.05),表现为缩小行距,第1有效分枝部位上移,有利于株高、主穗长的提高,但有效穗数减少。在20~ 60 cm株距内,藜麦主穗长、第1有效分枝部位、有效穗数之间的差异均达显著水平(P<0.05),表现为随着株距的缩小,第1有效分枝部位上移,主穗长增加,有效穗数减少。第1有效分枝高与有效穗数存在交互效应,从总体看,20 cm×20 cm株行距配置方式的第1有效分枝部位显著高于其它处理(P<0.05),有效穗数显著少于其它处理(P<0.05)。

2.3 产量性状分析

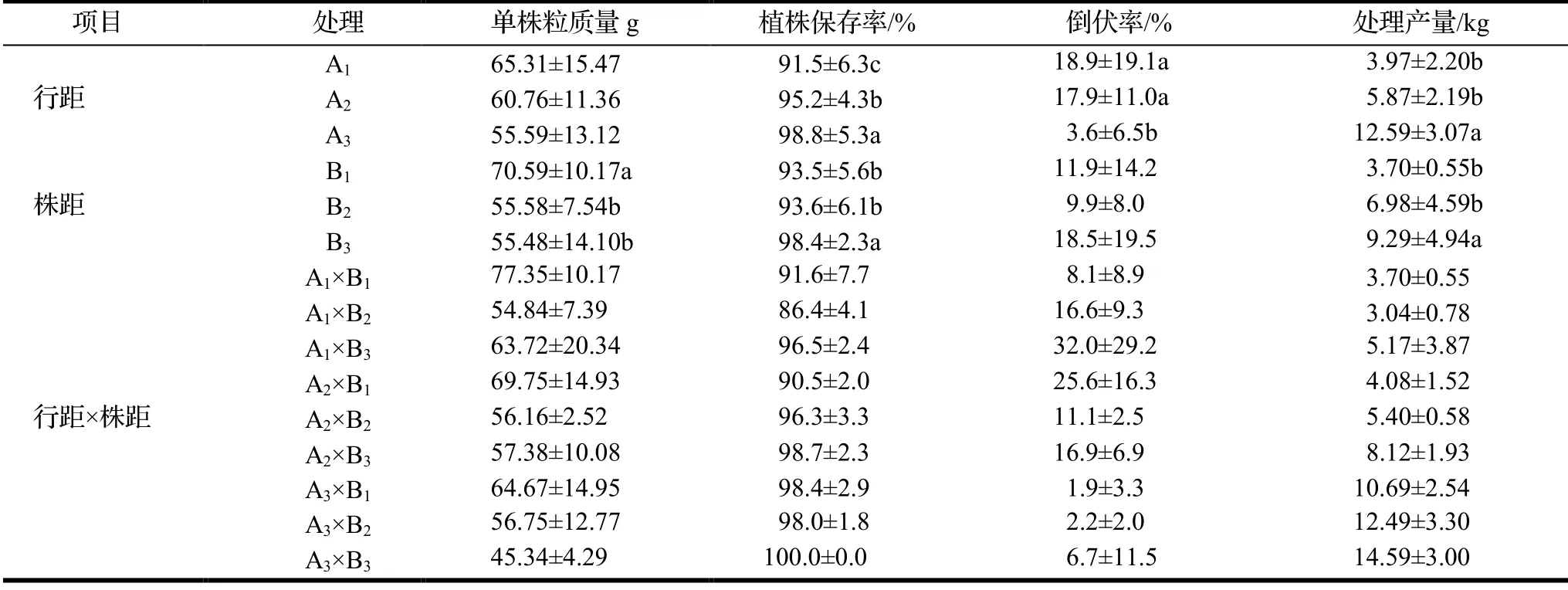

不同种植密度与配置方式‘陇藜1号’的籽粒产量性状见表4。

由表4可知,在20~ 60 cm行距内,藜麦的植株保存率、倒伏率、处理产量之间均存在显著差异(P<0.05),表现为随着行距的缩小,抗倒伏性增强,植株保存率、处理产量增加。在20~ 40 cm株距内,单株粒质量、植株保存率、处理产量之间的差异均达显著水平(P<0.05),表现为随着株距的缩小,单株粒质量下降,植株保存率、处理产量呈上升趋势。不同配置方式下,藜麦的籽粒产量性状不存在交互效应,但A3B3的产量明显高于其它株行距配置。因而,在试验当地,‘陇藜1号’种植时宜加大种植密度,采用20 cm×20 cm株行距密植配置,有利于获得高产。

表4 不同种植密度与配置方式藜麦籽粒产量性状比较Table 4 Yield traits of Ch.quinoa with different densities`

3 结论与讨论

在试验当地种植‘陇藜1号’藜麦,在20~ 60 cm行距内,随着行距的缩小,第1有效分枝部位上移,有效穗数减少,有利于株高、主穗长、植株保存率、单位面积藜麦产量、抗倒伏性能的提高,这与前人的研究结果[20,22]近似,但与胡一波[16]的藜麦单株产量随行距的增加而降低的结论相反。出现这种情况的原因可能是由于不同地理环境、气候条件下藜麦的生态适应表现型、株行距试验配置及种植管理的差异造成,这需要未来进一步开展试验研究。在20~ 40 cm株距内,随着株距的缩小,第1有效分枝部位上移,单株粒质量、有效穗数减少,有利于主穗长、植株保存率、处理产量的增加,这与胡一波[16]的研究结果相同,与前人对其它作物的研究结果[17,20-21]近似。从总体看,20 cm×20 cm株行距配置方式藜麦的单位面积产量最高,增加行、株距,藜麦的单位面积产量降低。

在确保基本苗的情况下,合理地配置株行距,是获得高产的有效途径[29]。在作物有效营养面积和有效株行距内,调整藜麦的株行距配置方式,有效改善群体结构,增加光截获率,提高群体的光能利用率,发挥作物群体生产力,从而提高藜麦小区产量[30-31]。相关研究也表明,不同株行距和密度对植物的产量有一定影响。例如,黄洁等研究表明,密植有利于木薯Manihot esculenta提高淀粉产量、鲜薯产量和鲜薯淀粉含量[32];株行距对王草Pennisetum americanum×P.purpureum的生产性状产生显著影响,但株行距太小,不利于王草的生长[32];孩儿参Pseudostellariae heterophylla(太子参)株行距组合以2.5 cm×5.0 cm和16.7 cm×5.0 cm合理密植,种植密度以120万~ 160万株·hm-2为佳[34]。以上研究都表明,株行距不同配置方式对农艺性状中的第1分枝部位、有效穗数指标具有显著的影响,且存在交互效应;株行距间不同配置方式对藜麦产量有明显影响效应,但株行距之间不存在交互作用。

本研究通过试验方法证实了合理的株行距配置能有效的优化藜麦群体质量,充分发挥藜麦个体与群体的光合能力,协调了产量结构因素之间的关系,从而提高单位面积产量[29]。但是与选育地(甘肃省临夏州永靖县)相比较[25],试验地的藜麦植株性状有趋于矮化的趋势,因而,‘陇藜1号’选育地的株行距配置方式并不适用于试验当地。若选择与‘陇藜1号’农艺性状相近的藜麦品系及与试验当地气候因子、地理位置等因子相当的丽水地区,藜麦种植建议适当密植,种植密度宜控制在160 000~ 250 000株·hm-2。