视觉笔记训练法在“空间认知”教学中的应用

2021-10-18李丹阳孙洪涛

李丹阳,付 瑶,孙洪涛

(沈阳建筑大学建筑与规划学院,辽宁 沈阳 110168)

空间认知贯穿于建筑学专业的整个学习阶段,随着年级的升高,学生对空间的理解与认识将不断加深。随着信息技术智能化的不断创新,真实与虚拟空间的双重体验为空间认知教育提供了新的教学方式。在这样的时代背景下,传统的基于建筑学思维的空间技能学习模式转变为以体验感知为主的空间认知能力培养模式,从关注物质空间转变到关注身体体验,对空间的认识从片段式转变为连续式,教育方式也逐步实现从“结果”向“过程”的转变。笔者以一年级建筑设计基础中的“空间认知”课程为例,提出了空间认知视觉笔记的教学方法,并以此为媒介,鼓励学生通过现场踏勘和图式表达等学习体验,完成从生活行为记录到空间意识培养、从生活参与者到空间设计者的转变。

一、“空间认知”教学:从关注“结果”到关注“过程”

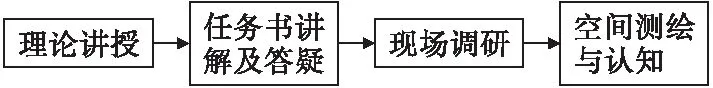

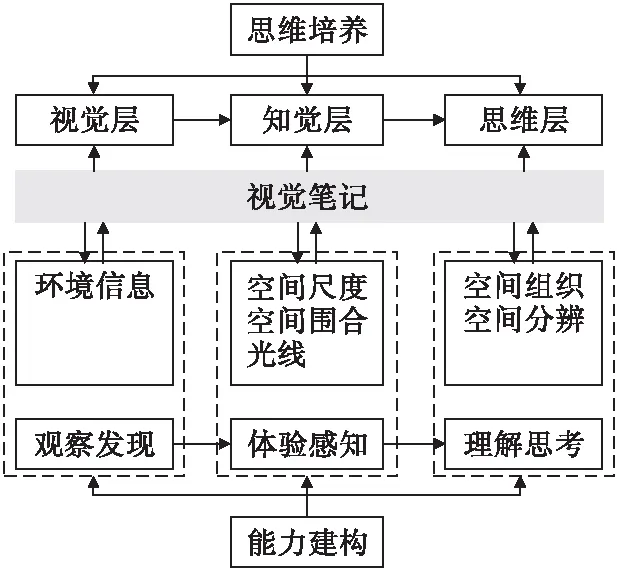

在社会需求、学科建设与人才培养多重目标的引导下,经过多年的发展,建筑学专业呈现出多元化的发展趋势。建筑设计基础课程作为建筑学专业的重要组成部分,对学生的专业素质和潜能培养具有重要的基础性作用。空间认知是人们理解空间信息的一种思维活动,训练和提高学生的空间认知能力,引导其构建空间思维是建筑设计基础教学的主要目标。而传统“空间认知”教学往往以任务书为依据进行教学组织,将“成果”放到极为重要的位置,导致教学中过分关注成果的优劣,一味追求炫目的表现效果,忽略了学习过程中对空间的感受和思考,这样只能培养出更多的具有绘画技能的高手,而非高素质的建筑师(见图1)。

图1 传统“空间认知”教学模式

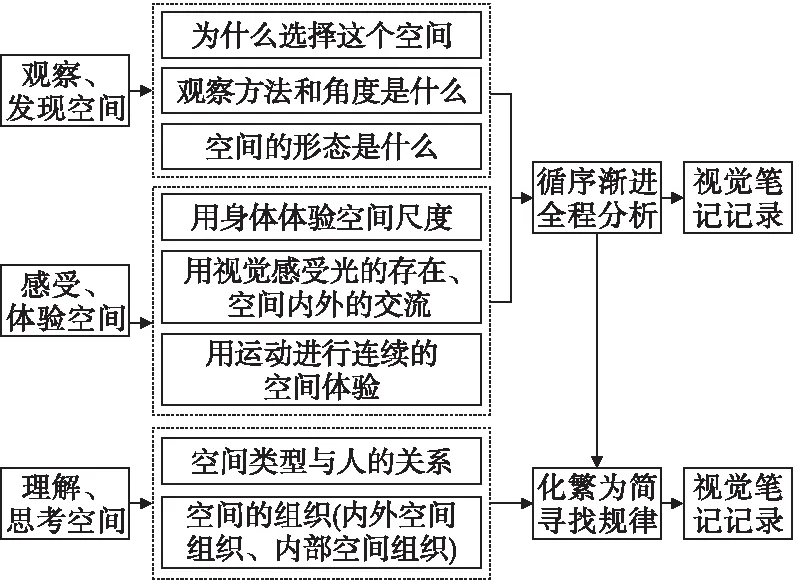

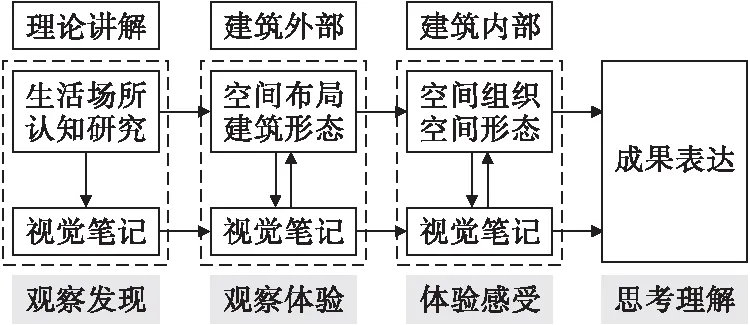

要将教学和评价的角度从关注“结果” 转向关注“过程”,就需要在教学中重视学生空间认知思维的建构与拓展。经过多年的教学实践,笔者发现以培养空间认知和思维能力为核心的视觉笔记训练对学生的空间学习能起到很强的引导作用。学生对于空间的观察方式,无论是在方法还是尺度上都是多种多样的,因此,在同页纸上既有透视,又有平面、剖面和细部。与观察同时进行的思考是探索性的、开放的,因此,空间认知过程中,视觉笔记不仅能呈现出最终结果,也是辅助学生进行思考、理解空间的工具。通过对认知对象的反复调研、不断体验和深入理解,可以更清晰、明确地感受并表达物质空间与身体体验的关联,使传统的“任务书—成图”的线性技能教育,转变为“观察、发现空间—体验、感受空间—理解、思考空间”的思维方式教育(见图2)。通过在“空间认知”课程中设置若干专项视觉笔记分解训练逐步落实教学目标,进而达成教学内容的有机衔接。鼓励学生从认知草图入手,按照各阶段清晰的步骤,由浅入深、由具象到抽象、由局部到整体,构建起清晰、系统的认知框架。视觉笔记训练方法可以增强学生认知体验的连续性和思维的连贯性,有效提高学生的认知能力(见图3)。

图2 空间认知思维过程

图3 更新后的“空间认知”教学模式

二、视觉笔记:空间认知能力建构与思维培养的媒介

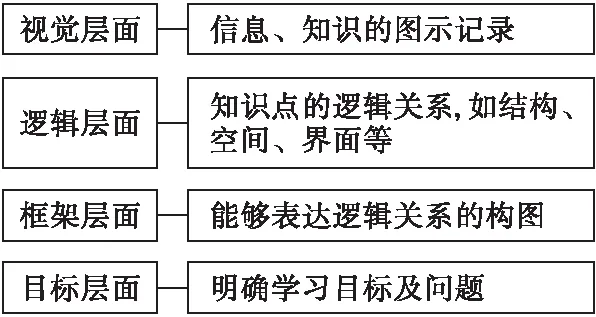

视觉历来对思考具有重要影响[1]。视觉思考是一种应用视觉产物的思考方法——观看、想象和作画[2]。视觉笔记作为一种媒介,不仅体现了认知阶段的选择性和识别性,为更高层次的思维活动积累素材,还排除了知觉世界中对设计无用的元素,因此,它既是空间知觉阶段的结果,也是高级思维阶段的前奏[3]。作为手、眼、心、脑共同工作的成果,视觉笔记表达快捷,形式灵活,具有明显的创造性(见图4)。

图4 视觉笔记的概念与内容

1.视觉笔记整理和深入过程真实地反映学生对空间的认知逻辑

“空间认知”课程中,学生要在不断观察、感知、分辨、想象空间的同时表达自己的真实感受。作为空间研究和成果表达的载体,视觉笔记有其无可比拟的优越性,尤其是空间学习的初学者对诸多空间知识与感受进行整理分类、逻辑组织时,其可操作性更为突出。因此,视觉笔记旨在关注空间认知的过程,体现初学者对空间知识从无到有的积累过程,反映从具象到抽象的空间认知规律。

2.视觉笔记的含糊性激发学生对空间的想象

空间认知是对空间理解不断深化的过程,在这一过程中,视觉笔记的反复记录真实地反映了学生对空间认识的丰富性和多元性。每位学生从不同角度认识和体验空间,既能感受空间尺度与序列组织,也便于发现空间问题。在此过程中,视觉笔记直观阐述了学生对空间的主、客观感受,同时也激发了学生对解决空间问题的兴趣。作为空间设计的前期学习,空间认知具有无穷的可能性和不可预见性,恰恰是空间设计存在的前提和基础。

3.视觉笔记教会学生分辨抽象空间

学生通过知觉系统接受空间信息来认知空间,空间可解译为自我参照体系的空间再现,其结果是把大脑中毫无结构、零碎片段的初始印象转换成较完整的、有效率的空间结构[4],即空间认知是从具象到抽象的过程。因此,视觉笔记要求学生尽可能用清晰简洁的线条表现出空间轮廓信息。作为媒介,它不仅通过抽象的图式语言促进学生记忆并不断积累空间素材,还帮助学生透过现象发掘空间的本质。

三、“空间认知”课程中视觉笔记的训练设置

以往的建筑学基础教学中,空间概念主要立足于现代主义建筑早期理论,强调抽象的空间形态和人体尺度,教学普遍存在以下特点:重视知识的积累,忽视现象背后的原因解析;认知过程中,关注空间本身,忽略认知主体与认知对象之间的联系;强调特定的空间节点,缺少对空间的连续体验。笔者所在学校的基础教学,以日常生活为切入点,帮助学生更直接地介入空间学习,以空间体验和微观探究推动学生的空间认知,使其回归成为空间主体。以经典的空间形态与建筑语汇为教学基础,对空间及感受进行图解表达,既实现具象的真实与抽象的空间之间的转化和过渡,也在视觉表达和空间感知层面找到平衡[5]。

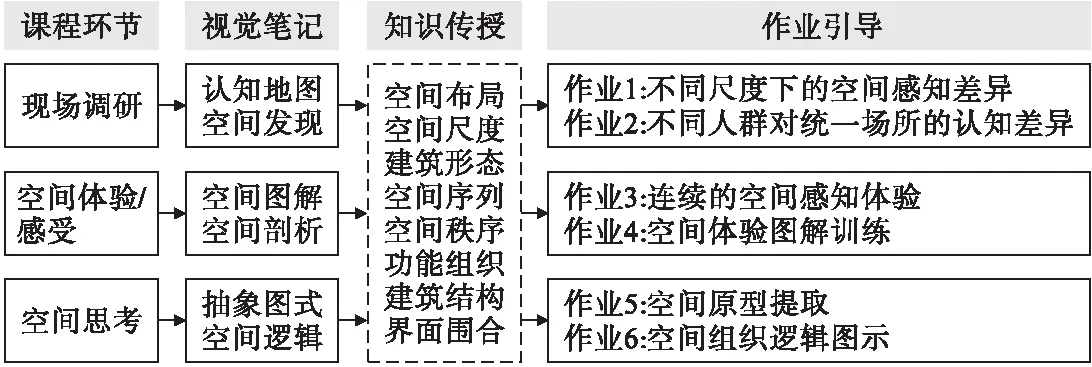

在“空间认知”教学过程中,笔者尝试根据认知对象将认知、观察过程适当地分解成多个阶段,每个阶段明确观察目标和视觉笔记的要求,并通过不同问题导向、不同比例尺度、不同表达方式的视觉笔记要求,对认知对象进行图示表达(见图5)。

图5 “空间认知”课程中视觉笔记的设置

1.现场调研:认知地图——空间发现

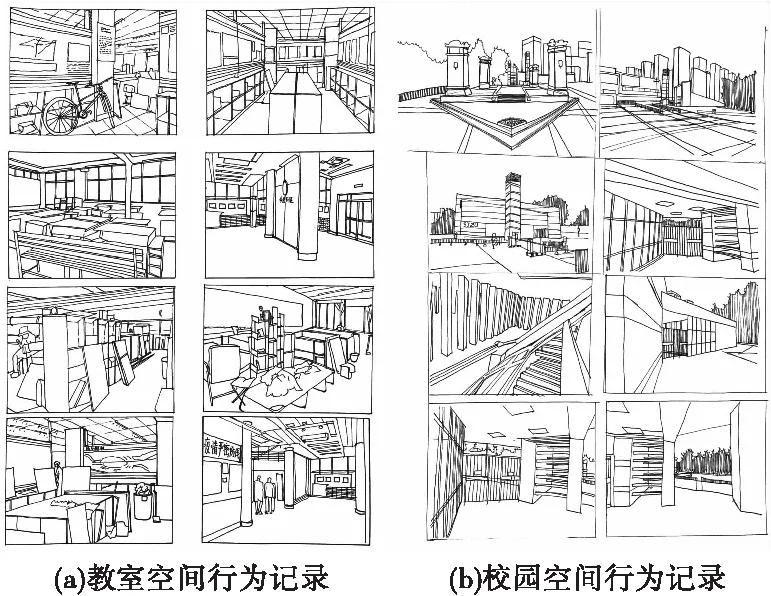

此阶段视觉笔记要求学生关注场所中的空间、人的活动,在真实记录研究对象的同时,明晰日常生活和生活空间的内在关联,关注研究对象与周围环境及人群的关系,发现自己感兴趣的空间,以培养学生的空间观察能力(见图6)。

图6 认知地图与行为记录(建筑学18级学生作业)

生活空间是空间认知的原点与归宿,从体验者的角度出发,认识空间成为建筑学学生认识空间的起点。空间认知的价值在于实地观察和真实记录,有利于确立和保证学生在认知过程中始终处于主体地位,进行主动学习。学生在这个开放的过程中通过体验获取知识,同时,赋予并理解空间的连续性。

2.空间体验、感受:空间图解——空间剖析

此阶段视觉笔记要求学生对认知对象进行图解表达,鼓励学生从体验者角度入手,对认知对象进行观察、体验与解读;发现空间使用问题,感知人性尺度下的空间构成,以训练学生对空间的图解表达能力(见图7)。

以往空间认知只要求学生对空间进行抽象描述与表达,初学者由于空间认知还处于初级阶段,如直接进入抽象表达环节,会无所适从。而在认知地图的基础上,学生从自身的空间体验与感受出发,选择自己感兴趣的空间或空间问题进行图解表达。以设计者的角度对空间认知进行解读,发现问题,让学生带着问题重新回到现场并思考解决问题的方法,以图式语言表达出来,即图解思考[6]。

图7 空间图解表达训练成果(建筑学18级学生作业)

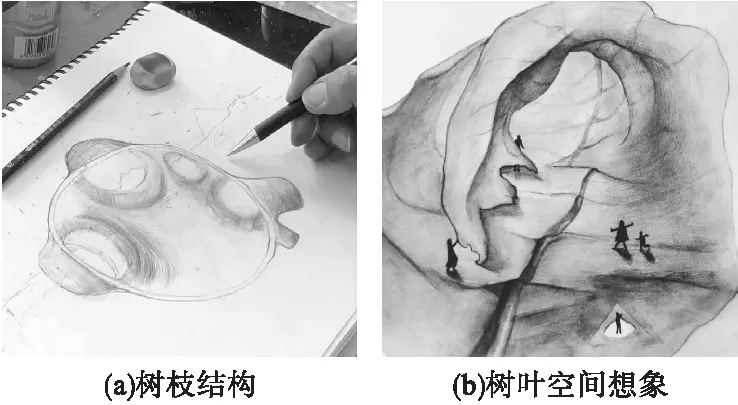

3.空间思考:抽象图式——空间逻辑

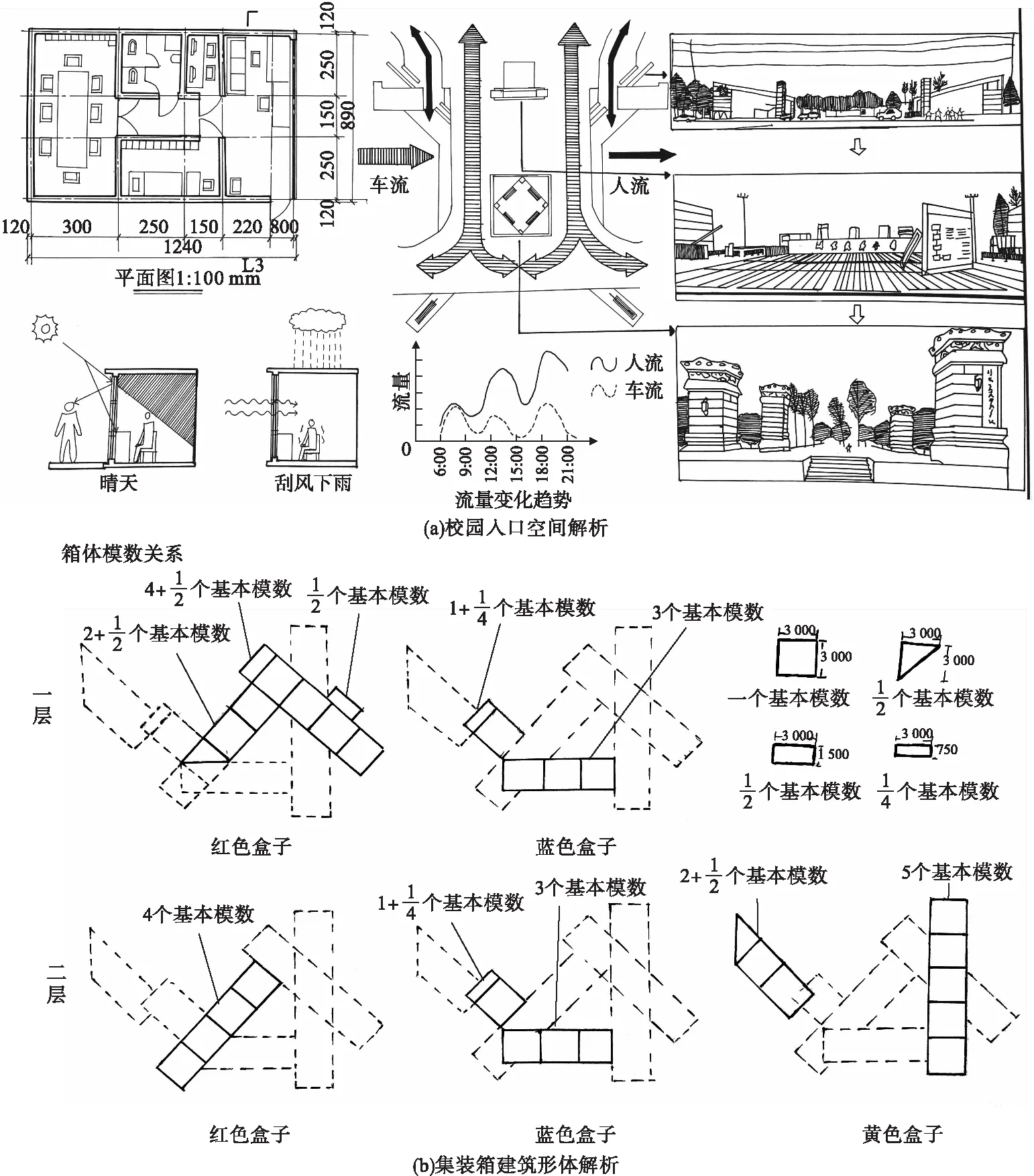

此阶段要求学生在综合体验与感知的基础上提取抽象的空间原型,为接下来的空间设计作铺垫,以训练学生对空间性质、空间围合、空间组织等空间逻辑的认知与抽象图式表达(见图8)。

以往空间认知的最后阶段,学生主要以教师对成果构图的主观判断为依据,进行自我评价,这对于建筑学学生而言是较片面的。建筑学专业对空间的认知应强调体系而非细节,因此,要在这一阶段引入类型学研究,引导学生用系统化的方式认识多样性的空间形态问题[7],引导学生在自己的调研成果中,对空间进行进一步分类,并鼓励学生运用图示方法,对认知主体、认知内容、认知结构进行详细分解和梳理,完成“整体协调、系统明晰、突出中心、化繁为简”的空间认知图示表达[8]。

四、“空间认知”课程中视觉笔记的训练要点

1.注重视觉笔记的连续性记录和整理

视觉笔记的优势主要体现在其对空间、时间的整合作用,所以教师要根据课堂具体情况弹性地改变作业训练重点。随着记录量的增大,视觉笔记的作用已不仅是记录,还可以帮助学生将模糊不清的概念或感受整理成可理解的图解与图示。因此,引导学生定期整理自己的视觉笔记,既有利于保证视觉笔记的完整性,也有益于学生保持思维的连续性(见图9)。

图8 空间认知训练成果(建筑学18级学生作业)

图9 视觉笔记对知识与思路的整理

2.强调视觉笔记表达的多样性和丰富性

在指导学生进行视觉笔记记录的过程中,最容易出现的一个误区是绘画技巧决定了记录质量,这种错误的认知让许多学生对视觉笔记望而却步[9]。这严重违背了视觉笔记训练的初衷。反之,如果在教学过程中,鼓励学生以自己擅长或喜欢的任何形式记录对空间的认识,就会让学生产生记录视觉笔记的动力,由此带来的设计积累和良好习惯将给他们带来强烈的满足感和自信心(见图10)。进而,所谓的风格也将伴随大量的记录逐渐凸显出来。

图10 学生对日常生活的记录和想象(建筑学19级学生练习)

3.重视视觉笔记在评价环节中的地位

在课程结尾的评价环节,提供对空间观察、体验、深入思考、抽象,甚至废弃草图进行讲解的机会,让学生充分展示视觉笔记(见图11)。整个认知学习过程都理应成为重要的评价对象[10]。作为工具的视觉笔记,应能体现学生认知体验的全过程,逻辑清晰、图示完整、组织合理的作业应该得到相应的鼓励。

图11 评图过程

五、结 语

视觉笔记可以理解为对空间认知过程的记录和归纳,是连接空间认知和空间设计的桥梁。以往空间认知对建成环境的静态描述较多,重结果、轻过程,而将视觉笔记作为“空间认知”课程的训练要求,强调培养学生动态的观察与思维方式,是一种体验的流动与表达的开放性过程。视觉笔记的训练和评价是建立在空间认知过程基础上的,有利于确立和保证学生在学习过程中的主体地位并激发他们的主动性,引导学生在空间认知过程中理解并掌握空间的可读性和可意向性,为他们开启空间设计的大门。