长江经济带旅游产业—区域经济—生态环境系统空间错位及影响因素研究

2021-10-18彭坤杰,贺小荣*,鲁玉莲

彭 坤 杰,贺 小 荣*,鲁 玉 莲

(1.湖南师范大学旅游学院,湖南 长沙410081;2.昭通学院地理科学与旅游学院,云南 昭通657000)

0 引言

长江经济带是我国重点扶持建设地区,也是大河流域经济带形成和发展的必然选择。《长江经济带发展规划纲要》与《长江经济带生态环境保护规划》均指出:“长江经济带发展的战略定位必须坚持生态优先、绿色发展,共抓大保护,不搞大开发”。长江经济带作为我国大河流域综合治理发展的关键一环,推动长江经济带各省市旅游产业—区域经济—生态环境系统协调发展,既能确保“美丽中国”建设更好地谋篇布局,也可推动“五位一体”战略更快地精准实施。但由于各省市发展现状差异较大,致使长江经济带的旅游产业、区域经济、生态环境系统失衡现象愈加明显,各系统各要素之间的空间错位状态凸显。如何在保护中开发,以生态环境系统为优先,降低区域旅游发展过程中的错位程度,促使长江经济带旅游产业—区域经济—生态环境系统高质量发展,加速其一体化进程,已成为我国政府和学术界密切关注且亟待解决的重要课题。

国外关于空间错位的研究早期关注城市与就业问题[1,2],随后将空间错位作为空间结构的内在分化指标[3,4],之后研究重点偏向公共服务与居住空间形成的空间错位机理及影响因素等[5,6],已较成熟地应用于地理学、规划学和社会学领域[7-9]。目前,空间错位研究的优越性已得到国内学者认可,关于旅游空间错位研究主要集中于旅游资源、旅游人数与旅游收入的空间错位[10-12]、旅游景区与旅游酒店的空间错位[13,14]、旅游资源与旅游经济发展水平的空间错位[15,16]以及其他类型旅游空间错位[17,18]等方面。

纵观国内有关旅游产业—区域经济—生态环境三大系统的研究可知,研究内容多为计算系统间耦合协调度水平,关于系统间空间错位研究较少;研究视角集中于探讨旅游系统空间错位的时空演化特征,对区域内及区域间的集散趋势与影响因素研究较少;研究尺度多集中于单一省市,多系统、大地域的旅游空间错位研究较少;构建的指标体系多由单一指标或少量指标构成,计算结果的科学性易受质疑。

鉴于此,本文借鉴国内有关文献,尝试遴选并构建旅游产业—区域经济—生态环境系统空间错位多指标体系,探索长江经济带三大系统及要素在发展过程中出现的不匹配和失衡情况,测度长江经济带11个省(市)空间错位指数时空演变特征,运用冷热点分析法与均方差分解法观测11个省(市)2004-2008年、2009-2013年和2014-2018年的空间错位指数空间集散趋势,最后基于障碍度模型计算3个时段的总体障碍因子和各省(市)的障碍因子,探寻长江经济带区域空间错位的主要影响因素,以期为改善旅游产业—区域经济—生态环境系统发展过程中的不平衡现状、提高区域协调发展能力、加速区域一体化进程提供参考。

1 研究方法与指标体系构建

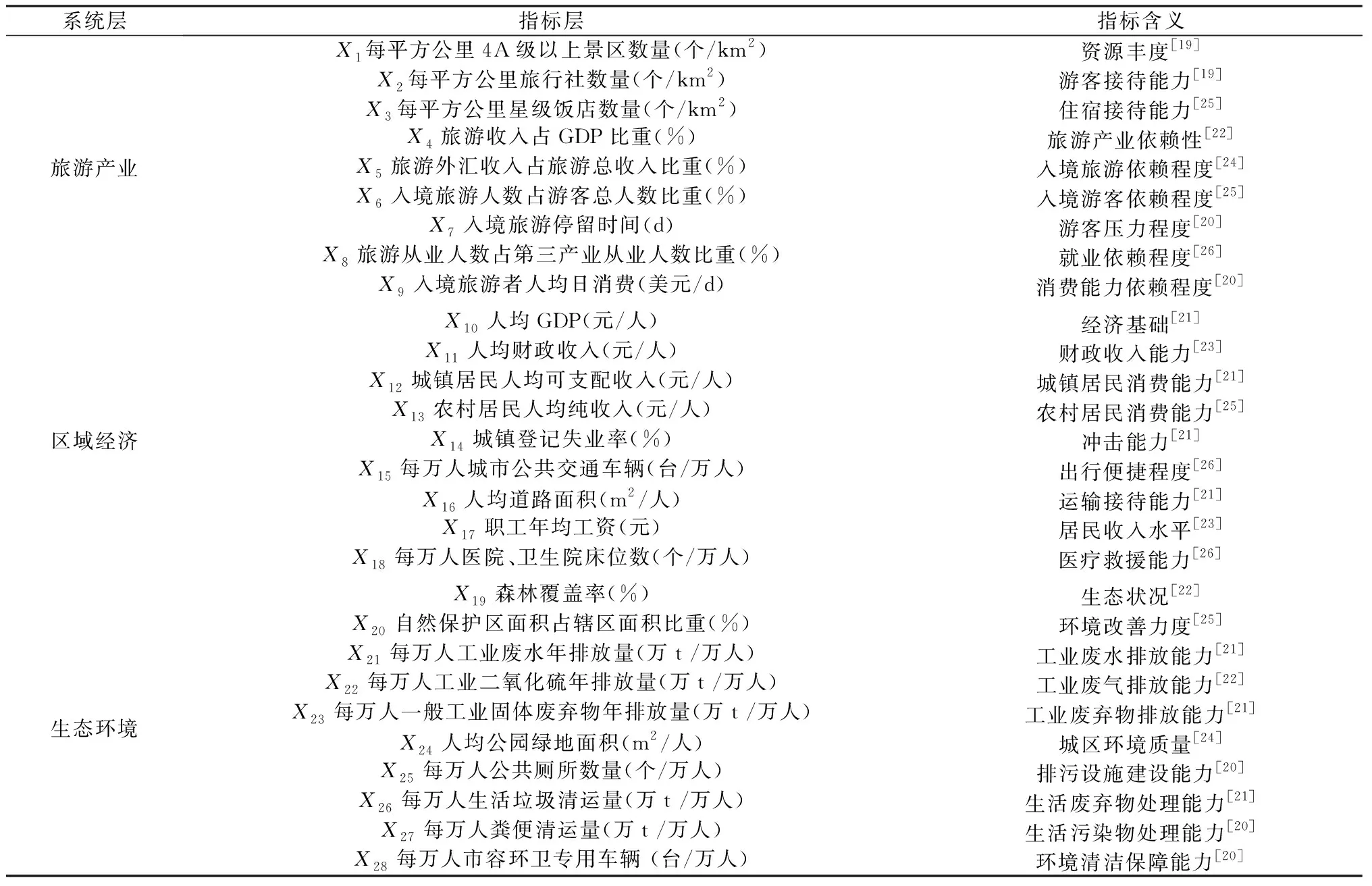

由国内旅游空间错位文献可知,系统空间错位即系统在时空上呈现出不匹配、失衡情况,可视为反耦合,因此,可借鉴耦合协调研究构建多系统空间错位指标体系。为保障指标体系构建的科学性与合理性,本文综合国内学者对旅游空间错位[19,20]、旅游耦合协调[21-26]的研究,将所有指标按所属系统及性质构建旅游产业—区域经济—生态环境系统空间错位评价指标体系(表1)。首先,基于各指标数据计算长江经济带各省(市)旅游产业系统空间错位指数Tij(式(1))、区域经济系统空间错位指数Eij(式(2))、生态环境系统空间错位指数Gij(式(3))以及区域空间错位指数SMIij(式(4))[27];然后,借助均方差分解法,将长江经济带区域差异分解为东、中、西三大地区内部差异及区间差异,并计算各部分的贡献率[28];之后,借助冷热点分析法测算研究区内某点在范围d内与其他点的空间依赖强度[29];最后,引入障碍度模型,通过障碍度大小排序确定各障碍因子的主次关系及其对系统空间错位的影响程度[30]。

表1 旅游产业—区域经济—生态环境系统空间错位评价指标体系Table 1 Evaluation index system of spatial mismatch of tourism industry-regional economy-ecological environment system

Tij=wTij1×Tij1+wTij2×Tij2+…+wTij9×Tij9

(1)

式中:Tij1,Tij2,…,Tij9分别为第i年j地区旅游产业系统9项指标的无量纲化值,wTij1,wTij2,…,wTij9为对应的权重值。

Eij=wEij1×Eij1+wEij2×Eij2+…+wEij9×Eij9

(2)

式中:Eij1,Eij2,…,Eij9分别为第i年j地区区域经济系统9项指标的无量纲化值,wEij1,wEij2,…,wEij9为对应的权重值。

Gij=wGij1×Gij1+wGij2×Gij2+…+wGij10×Gij10

(3)

式中:Gij1,Gij2,…,Gij10分别为第i年j地区生态环境系统10项指标的无量纲化值,wGij1,wGij2,…,wGij10为对应的权重值。

(4)

式中:T、E、G分别表示长江经济带地区旅游产业、区域经济、生态环境系统总错位指数。

研究数据主要来源于2005-2019年《中国旅游统计年鉴》、各省(市)统计年鉴,部分数据来源于2005-2019年《中国城市统计年鉴》《中国环境统计年鉴》与11个省(市)国民经济和社会发展统计公报,部分缺失的数据通过线性插值法补充完善。

2 旅游产业—区域经济—生态环境系统空间错位分析

2.1 长江经济带各省(市)三大系统空间错位分析

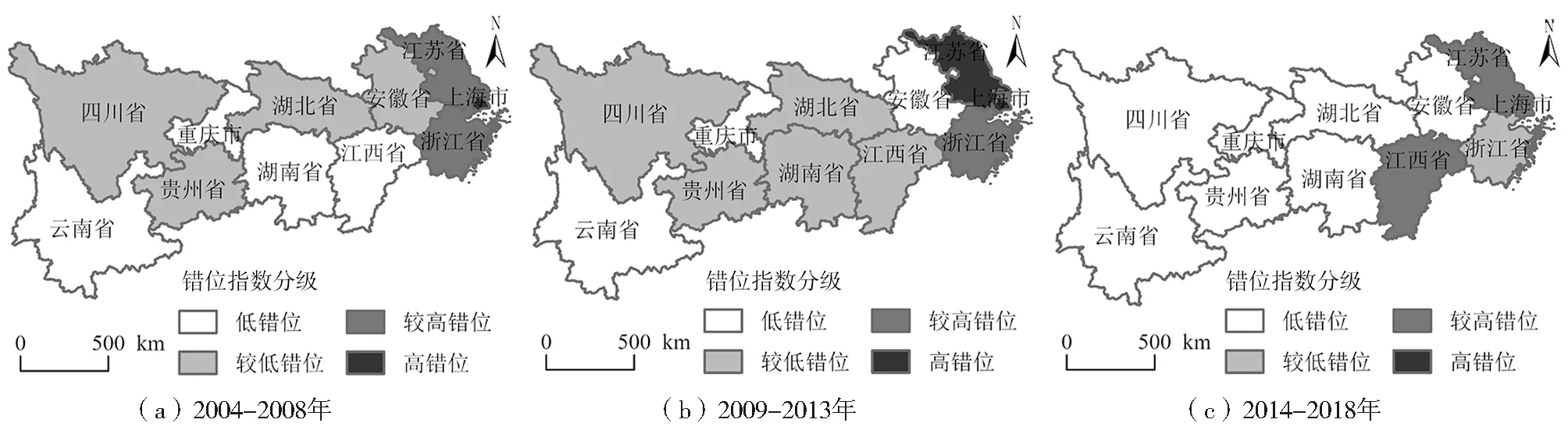

利用ArcGIS 10.2软件对2004-2018年长江经济带各省(市)空间错位指数进行空间可视化(图1)。1)从错位等级看,高错位区由2004-2008年的1个升至2009-2013年的2个,2014-2018年缩减为0个,低错位区由2004-2008年的4个减至2009-2013年的3个,2014-2018年又增至7个,高错位区呈先增后减的波动式变化,低错位区则反之,说明各省(市)在早期发展过程中,积极推动旅游产业系统与区域经济系统快速发展,一定程度上忽视了对生态环境系统的保护,导致三大系统错位态势加深,后注重产业系统间的协调发展,旅游产业—区域经济—生态环境系统效益同步提升,使三大系统错位情形有所好转。2)从错位分区看,2004-2008年、2009-2013年和2014-2018年东部地区空间错位指数绝对值的平均值分别为7.3234、6.5317和4.3484,中部地区分别为2.8150、2.6801和2.1959,西部地区分别为2.6775、2.2187和1.1737,结合图1可知:东部地区以高和较高错位为主,空间格局演化呈较平稳态势且错位指数仍处于较高水平;中部地区以低和较低错位为主,空间格局演化呈波动态势且错位指数有下降趋势;西部地区以低错位为主,空间格局演化呈平稳发展趋势且错位指数处于较低水平。

图1 2004-2018年长江经济带各省(市)旅游产业—区域经济—生态环境系统综合空间错位指数Fig.1 Comprehensive spatial mismatch index of tourism industry-regional economy-ecological environment system of each province or city in Yangtze River Economic Belt from 2004 to 2018

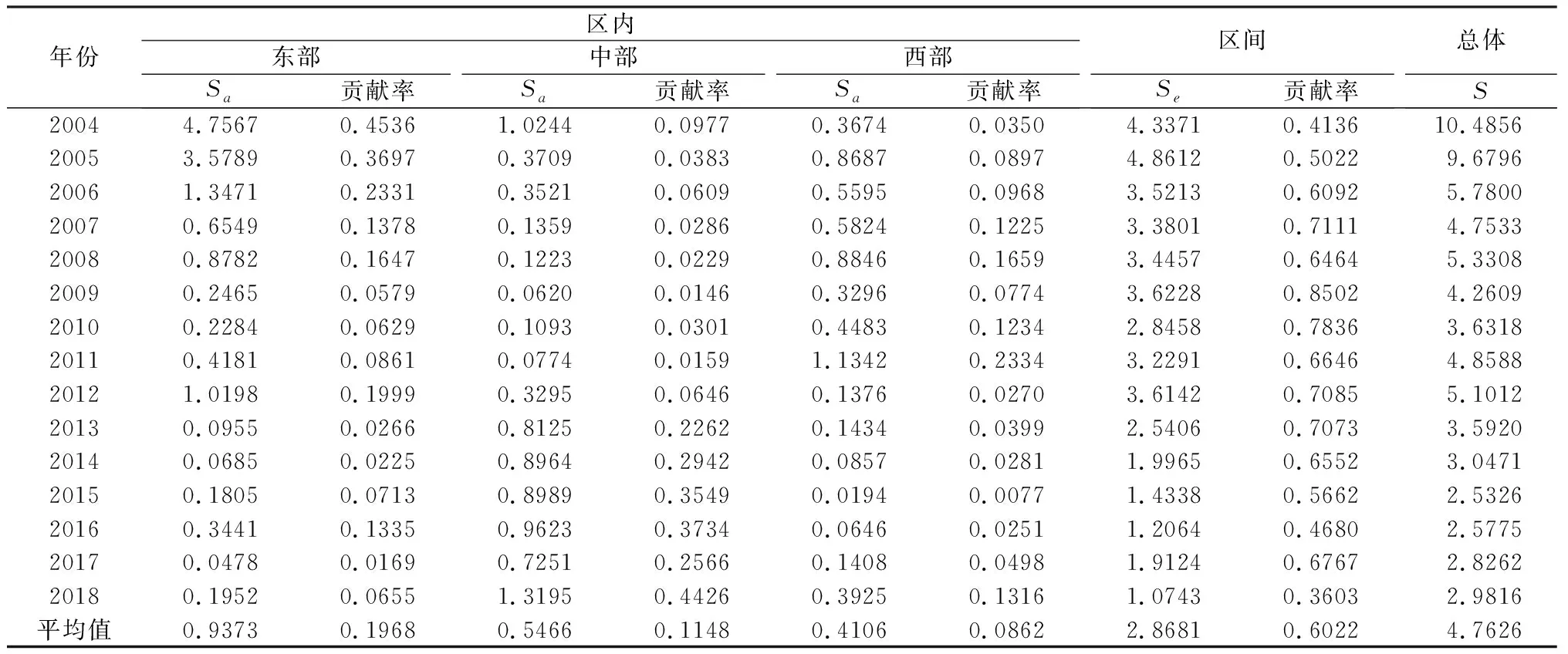

2.2 长江经济带空间错位指数时空差异特征

将空间错位指数区域差异分解为东、中、西部三大地区,并求取区内差异、区间差异及贡献率(表2)。1)从区内差异可以看出,东部地区均方差指数迅速下降,空间错位指数区内差异呈缩小态势,2017年后,东部的区内差异小于中、西部;中部地区区内均方差指数略微上升,空间错位指数区内差异呈扩张态势,这表明中部地区愈发趋于离散独立发展,空间错位指数区内差距凸显;西部地区区内均方差指数及其变化均较小,这表明西部地区空间错位指数区内差异较小。2004-2018年长江经济带东、中、西部的区内均方差指数平均值分别为0.9373、0.5466和0.4106,空间分布差异呈现东部>中部>西部的总体格局,可见东部地区虽然区内差异显著下降,但差异指数仍位列三大区域之首,未来依旧是长江经济带消解空间错位差异性的重点关注地区。2)从区内与区间对长江经济带空间错位指数总体差异贡献率看,区内差异贡献率在15年间呈增长趋势,从2004年的58.63%增至2018年的63.97%,主要是由中部地区区内空间错位指数差异性增大所致。通过对15年来区内与区间差异平均贡献率看,东、中、西部三大地区的区间差异平均贡献率高达60.22%,而区内差异贡献率为39.78%,表明尽管三大地区内部差异对总体差异的贡献率趋于上升,但长江经济带空间错位指数总体差异主要来源于三大地区区间差异。

表2 2004-2018年长江经济带空间错位指数区域差异分解Table 2 Regional difference decomposition of spatial mismatch index in Yangtze River Economic Belt from 2004 to 2018

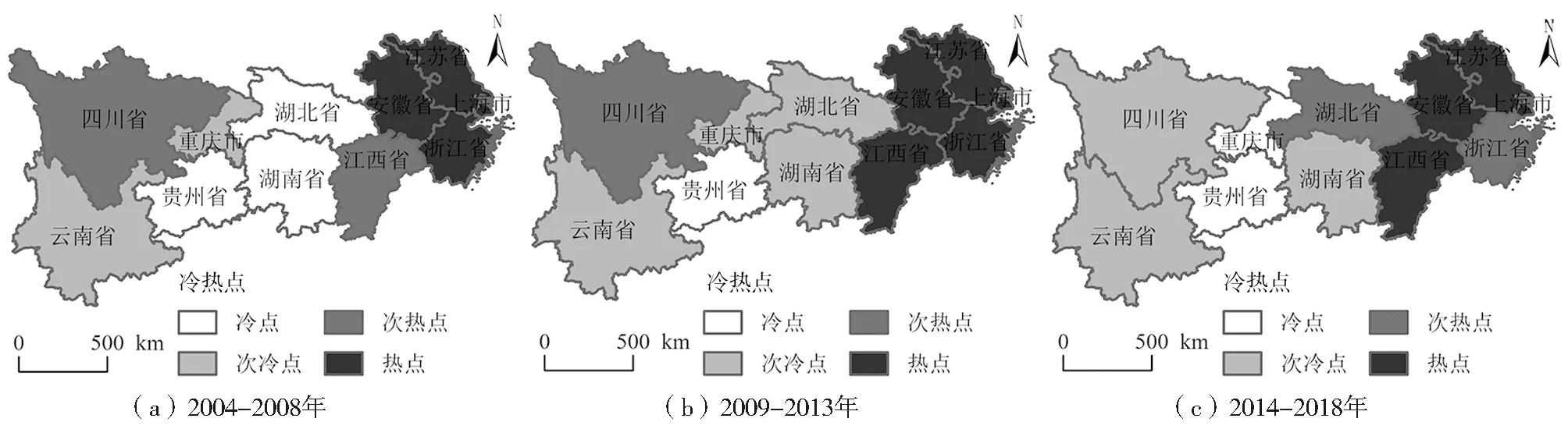

2.3 长江经济带空间错位指数区域时空集聚特征

通过ArcGIS 10.2软件对2004-2018年长江经济带各省(市)空间错位指数冷热点时空格局进行可视化,结果如图2所示。1)从空间错位指数的总体冷热点时空分布演化状况看,“东集西散”的集聚特征较显著,冷点区域从3个减至1个再增至2个,空间错位指数分散区呈波动变化;热点区域从4个增至5个再降至4个,空间错位指数集聚区呈先增后减态势,与前文空间错位区演化趋势相同,地区间错位状况呈先扩张后收缩趋势。2)从空间错位指数的各区域冷热点时空演化状况看,东部地区的浙江深入贯彻资源节约、环境友好的可持续发展目标,聚焦城市生态环境空间体系建立,逐渐从热点区域转为次热点区域,脱离原东部地区的空间错位指数集聚区;中部地区承接了大量江浙沪地区的制造业、家电业、手工业等第二产业,使旅游产业系统对经济的增长作用弱化,生态环境系统受到一定程度的污染,空间错位指数呈波动趋势,逐渐形成热点、次热点集聚区;而西部地区的空间错位指数一直较低,并未发生集聚,仍为空间错位指数分散区域。综上,东部地区集聚特征趋于弱化,中部集聚区趋于扩张,西部地区较稳定。

图2 2004-2018年长江经济带空间错位指数冷热点分布Fig.2 Cold and hot spots of spatial mismatch index in Yangtze River Economic Belt from 2004 to 2018

2.4 长江经济带空间错位指数时空演变影响因素

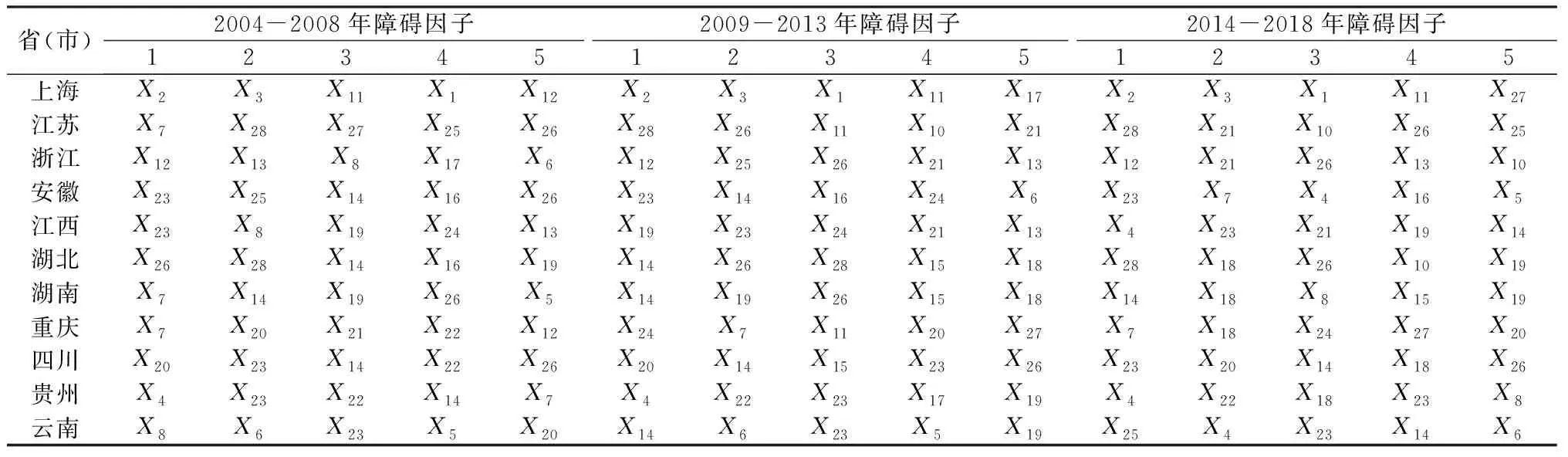

通过计算得出长江经济带各省(市)各指标的障碍因子,并筛选出每个省(市)每个时段排名前5位的障碍因子,结果如表3所示。1)从各省(市)空间错位影响因素看,上海60%、云南46.7%的影响因素来源于旅游产业系统,江苏73.3%、安徽40%、江西66.7%、湖北53.3%、重庆60%、四川66.7%、贵州46.7%的影响因素来源于生态环境系统,浙江53.3%、湖南46.7%的影响因素来源于区域经济系统。综上,共有7个省(市)空间错位影响因素集中于生态环境系统,2个省(市)集中于旅游产业系统,2个省集中于区域经济系统。2)除指标X9外,其余27项指标均有成为各省(市)空间错位的影响因素,且每项指标的平均出现次数为6.1次,本文将出现次数超过6.1次的指标认定为总体区域空间错位的主要影响因素。纵观2004-2018年总体空间错位影响因素可知,2004-2008年X26、X23、X14、X7、X19作为前5位障碍因子分别出现了5、5、5、4、3次,2009-2013年X26、X23、X14、X19、X24作为前5位障碍因子分别出现了5、5、5、4、3次,2014-2018年X23、X18、X26、X4、X14作为前5位障碍因子分别出现了5、5、4、4、4次。其中,每万人生活垃圾清运量(X26)、每万人一般工业固体废弃物年排放量(X23)、城镇登记失业率(X14) 3项影响因素在总体空间错位的影响因素中出现频次最高,X26、X14分别共出现14次,均占总影响因素数量的8.5%,X23共出现15次,占总影响因素数量的9.1%,3项指标共出现43次,占总影响因素数量的26.1%,是长江经济带总体区域空间错位的主要影响因素;森林覆盖率(X19)共出现7次,占总影响因素数量的4.2%,属次要影响因素;入境旅游停留时间(X7)、人均公园绿地面积(X24)、每万人医院、卫生院床位数(X18)、旅游收入占GDP比重(X4)最高出现次数不超过5次,仅在某时段内作为长江经济带总体区域空间错位的主要影响因素出现过。

表3 2004-2018年长江经济带空间错位指数前5位障碍因子Table 3 Top 5 obstacle factors of spatial mismatch index in Yangtze River Economic Belt from 2004 to 2018

综上得出结论:长江经济带区域系统空间错位的主要影响因素为生活垃圾清运量、一般工业固体废弃物年排放量、城镇登记失业率、森林覆盖率,多源于生态环境系统,说明长江经济带作为我国大河流域生态文明建设的先行示范带,若要降低旅游产业—区域经济—生态环境系统发展过程中的空间错位,提高区域协调发展能力,必须重点聚焦生态环境系统,以生态环境保护为第一要务。

3 结论与建议

本文综合运用空间错位研究方法、均方差分解法、冷热点分析法和障碍度模型探索长江经济带旅游产业—区域经济—生态环境系统的空间错位时空演变特征及影响因素,结论如下:1)长江经济带旅游产业—区域经济—生态环境系统空间错位指数总体呈不断下降趋势,空间分布呈东部>中部>西部的格局,总体差异主要源于三大地区间的差异;2)长江经济带冷热点时空演化总体呈“东集西散”的特征,东部地区集聚特征趋于弱化,中部集聚范围趋于扩张,西部较稳定;3)长江经济带及各省(市)空间错位指数受多系统多因素影响,总体空间错位影响因素主要为生活垃圾清运量、一般工业固体废弃物年排放量、城镇登记失业率、森林覆盖率,多源于生态环境系统。

综合以上结论,提出以下针对性建议,以期消解长江经济带各区域空间错位,从而推动旅游产业—区域经济—生态环境系统协调、一体化发展。第一,东部地区作为优先保护地区,通过建立健全长江经济带旅游生态保护合作框架,增强生态保护意识,以集约化、高效率的方式拉动区域经济可持续增长;中部地区作为兼顾型地区,应优先保护生态环境,有限开发当地旅游资源,提高资源利用效率,保持旅游产业—区域经济—生态环境系统稳定发展,进一步提升该地区的协调发展能力;西部地区作为优先发展地区,适当加大对旅游产业系统的投资力度,深入挖掘旅游资源特色,树立特色旅游品牌,实现旅游产业—区域经济—生态环境系统协调发展。第二,加强长江经济带东、中、西三大地区内部交流合作,坚持长三角区域一体化战略、长江中游城市群战略与成渝城市群发展战略,使旅游产业—区域经济—生态环境系统一体化发展,减少东部、中部地区空间错位集聚区数量,逐渐缩小区域间差异,最终形成协调之势。第三,长江经济带沿线省(市)必须贯彻落实“共抓大保护、不搞大开发”发展理念,上海、云南要将旅游产业系统作为消除空间错位的重点治理系统,有限开发当地旅游资源,修复破碎的生态景观,提高资源利用效率,做到科学规划在先、审慎行动在后,实现旅游产业—区域经济—生态环境系统的协调、可持续发展;浙江、湖南要将区域经济系统作为消除空间错位的重点治理系统,充分发挥政府的引导作用,从政府的财政投入、企业融资及银行贷款等多渠道拓展资金来源,提升旅游投资的力度,同时在保护生态环境领域花大力气,下苦功夫,以推进生态修复为战略性目标,划定生态保护红线,聚焦城市生态空间体系建立,实现旅游与生态环境协调发展,以集约化、高效率的方式拉动经济发展;其余省(市)要将生态环境系统作为消除空间错位的重点治理系统,减少建设不必要的旅游产业设施,合理利用旅游建设资金,规划好景区(点)的淡旺季,保护生态环境,减少污染物的排放,将构建低碳旅游城市纳入旅游发展总体规划中,以宜居省(市)为目标,协调发展与保护,实现旅游产业—区域经济—生态环境系统效益协调提升,推动长江经济带上、中、下游地区高质量、协调化、可持续发展,从根源上提高系统免疫力,改善系统间的空间错位状况,提升协调发展潜力,最终形成区域协调、一体化的可持续发展态势,使其成为我国大河流域环境治理和协调发展的样板区域。

长江经济带旅游产业—区域经济—生态环境系统空间错位及影响因素研究既是探究实现区域间协调发展的前瞻性命题,也是我国大河流域旅游时空格局优化的良药秘方。本文的理论贡献主要体现在:通过构建旅游产业—区域经济—生态环境系统空间错位多指标体系,丰富和拓展了国内旅游空间错位领域的研究范畴和视角;实践意义主要体现在:研究内容及研究结论有助于长江经济带及大河流域有关部门根据地区的不同特点及发展现状对症下药,减轻旅游产业—区域经济—生态环境系统发展过程中的错位现状,提高区域协调发展能力,加速区域一体化进程。但囿于数据的可获得性,本文指标体系构建仍有待完善,且由于县域数据公开较少,研究尺度仍然为宏观层面,无法深入探究。因此,未来应纳入影响区域协调发展的更多维度指标,充实研究内容,并在县域数据可获得后,建立县域尺度的系统空间错位研究评价框架与体系,探索县域单元协调发展的问题及影响因素,使研究更具现实意义及实践价值。