中国环境犯罪的空间分布特征与机制

2021-10-18姜超,祝晓光,刘瑜

姜 超,祝 晓 光,刘 瑜

(1.北京大学地球与空间科学学院遥感与地理信息系统研究所,北京 100871;2.首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院,北京 100070;3.河北省人大常委会研究室,河北 石家庄 050051)

0 引言

近二三十年来,全球环境违法与犯罪迅速增加,对地球生态和人类社会均产生深远影响。据联合国环境规划署和国际刑警组织估计,2016年全球环境犯罪涉案总值为910~2 580亿美元,是世界第四大犯罪类型[1]。中国自生态文明建设上升为国家战略以来,所查处的环境违法案件由2012年的0.88万件上升至2019年的16.28万件,年均增长率高达52%[2,3]。日益增加的环境违法与犯罪不仅直接侵害自然资源,增加生态系统的脆弱性,还间接影响世界和平与稳定,引发严重的公平与正义问题。研究发现,部分武装组织和恐怖分子通过环境犯罪获利维持其运行[4],而处于社会经济不利地位的贫困人口通常会受到严重剥削[5]。因此,加强环境违法与犯罪研究具有重要现实意义。

对于环境犯罪,在世界范围内并没有统一定义。在英美法系国家中,行为只要违法,无论程度如何,都可能构成犯罪。但在中国,只有《刑法》规定的、实际造成严重后果的环境损害行为才是“环境犯罪”[6],通常指《刑法》第六章第六节“破坏环境资源保护罪”中所包含的8类犯罪,其不仅包括“污染环境罪”,还包括与野生动植物、水产品、矿物质、农用地等环境要素相关的非法活动,而环境污染的来源既包括非法活动,也包括工农业生产[7]、畜禽养殖[8]、交通出行[9]、自然过程[10]等合法活动。因此,环境犯罪和环境污染是两个交叉但不重叠的领域,关于环境污染的研究成果并不能很好地用于揭示环境犯罪的特征与机理。

近年来,部分学者开始基于官方公布数据对特定类型环境犯罪的时空特征进行统计分析,但缺乏针对较大尺度环境犯罪空间特征的宏观研究。例如:Zenelaj等根据阿尔巴尼亚总检察长办公室公布的统计数据,发现2011年非法砍伐森林的刑事犯罪分布在18个法院辖区内,其中爱尔巴桑(Elbasan)和科尔察(Korca)两个法院辖区的案件数量最多,共占全国的42%[23];Vollaard利用荷兰基础设施与环境部提供的海岸警卫队飞机飞行路径和雷达监测数据,分析1992-2011年海上石油污染的时空分布特征[24];Cao根据越南森林保护部门的统计数据,发现2008-2012年木材走私案件数量逐年下降,但进入刑事程序的案件数量出现小幅上升,木材的砍伐、加工和销售通常发生在不同地区[25];焦艳鹏基于中国裁判文书网的判决书分析得出华东地区污染环境犯罪数量最多,在全国占比超过50%,而西北、西南和东北地区的案件数量相对稀少[26];武向朋基于刑事案例数据库分析得出2012-2018年河南省污染环境犯罪数量逐年增长,且豫西、豫北地区案件数量相对较多[27]。总体看,基于官方公开数据的环境犯罪统计研究多针对特定地区的某类环境犯罪,国家尺度下各类环境犯罪的空间分布特征仍不明确。

在上述背景下,本文基于中国裁判文书网的公开数据,对中国环境犯罪的时空分布特征、影响因素及作用机制等进行分析,以期把握中国环境犯罪的宏观地理特征,并引发更多关于环境犯罪地理特征的实证性研究,研究结果对于把握地区性突出环境犯罪问题、推进完善地区性环境立法和执法、加强地区间宏观协调与管理等具有重要意义。

1 研究数据

按中国《刑法》规定,环境犯罪主要包括:1)污染环境罪;2)非法处置进口的固体废物罪·擅自进口固体废物罪;3)非法捕捞水产品罪;4)非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪·非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物(制品)罪·非法狩猎罪;5)非法占用农用地罪;6)非法采矿罪·破坏性采矿罪;7)非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪·非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物(制品)罪;8)盗伐林木罪·滥伐林木罪·非法收购、运输盗伐、滥伐的林木罪。据此,于2020年9月2日在中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn/)获取以上8类犯罪的刑事一审判决书共128 758篇。中国环境犯罪的审判记录从2000年开始,但2011年以前的文书数量非常少,不足60篇/年,2011-2013年文书数量分别为158篇、606篇、2 318篇,而2014年后文书数量相对稳定,均在14 000篇/年以上。考虑到2020年的案件审判文书仍在陆续公布中,且新冠疫情可能会对环境犯罪执法和司法工作产生较大影响,因此,本文研究时段为2014-2019年,共涉及裁判文书115 957篇。

2 中国环境犯罪时空分布格局

2.1 年际变化规律与总体空间格局

从案发规模看,2014-2019年中国环境犯罪案件总量快速增加,由14 163件增至25 644件,增幅为81.1%,年均增长率达12.6%(图1)。由图1可知,2014-2019年中国环境犯罪的主导类型并未改变,与林木、农用地相关的环境犯罪案件数量占比合计保持在50%以上;与水产品、采矿、野生动物、污染环境、农用地相关的环境犯罪案件数量占比增幅在36%~458.3%之间,其中前三类案件数量占比增幅均超过100%;而与林木、野生植物相关的环境犯罪案件数量占比降幅分别为43.2%、63.0%。

图1 2014-2019年中国环境犯罪案件总量及类型结构Fig.1 Total amount and type structure of the environmental crimes in China during 2014-2019

2014-2019年中国各类环境犯罪案件数量变化存在明显差异(图2)。其中,与林木相关的环境犯罪案件数量始终最多,呈波动式小幅增加态势,由2014年的8 587件降至2016年的8 177件,再反弹至2019年的8 826件;与农用地、野生动物、污染环境、水产品、采矿相关的环境犯罪案件数量持续增加,增幅分别达146.3%、309.0%、161.0%、910.9%、395.6%,尤其是2018-2019年,与采矿、野生动物相关的环境犯罪案件数量增幅分别高达103.4%、55.2%;与野生植物相关的环境犯罪案件数量则持续减少,由2014年的1 360件降至2019年的910件,降幅达33.1%;与进口固体废物有关的环境犯罪案件数量最少,每年不超过3件。2019年中国各类环境犯罪案件数量由多到少依次为与林木、农用地、野生动物、水产品、采矿、污染环境、野生植物、进口固体废物相关的环境犯罪,占比分别为34.4%、17.9%、15.2%、10.4%、10.1%、9.4%、3.5%、0.01%。

图2 2014-2019年中国各类环境犯罪案件数量Fig.2 Number of various types of environmental crimes in China during 2014-2019

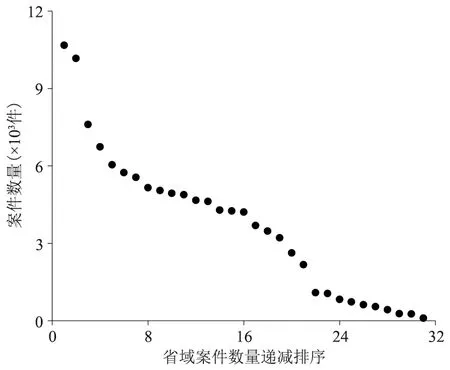

根据2014-2019年中国各省域环境犯罪案件总量的位序—规模分布(图3),将各省域按照案件数量递减排序,第2位和第3位、第21位和第22位省域之间的案发规模存在大幅差距,据此划分为3类(图4):1)案件数量大于1万件的“环境犯罪高发区”,包括云南和广西,研究期内其案件总量分别为1 492~2 213件/年、1 432~2 167件/年,在全国占比分别为8.3% ~11.6%、7.4%~10.8%;2)案件数量在2 000件以下的“环境犯罪低发区”,包括西南地区的西藏,西北地区的宁夏、青海、新疆、甘肃,以及京、津、沪3个直辖市和山西、海南,其案件总量普遍在220件/年以下,在全国占比为0.02%~1.41%;3)其余省域为“环境犯罪中发区”,其案件总量多大于220件/年,在全国的占比为1.3%~7.1%。中国环境犯罪总体表现为东多西少、云桂高发的空间格局。

古人云:“学起于思,思源于疑。”提出带有悬念性的问题或者是本节课需要解决的问题来导入新课,波动学生探求知识的心理,形成认知冲突,点燃学生的好奇之心,激发了学生的求知欲,从而形成学习的动力。这种导入方式使学生由“要我学”转为“我要学”,使学生的思维活动与教师的授课内容融为一体,让师生之间产生了共鸣。

图3 2014-2019年中国各省域环境犯罪案件总量的位序—规模分布Fig.3 Rank-size distribution of total environmental crimes in Chinese provinces(cities) during 2014-2019

图4 2014-2019年中国各省域环境犯罪数量空间分布格局Fig.4 Provincial-level spatial pattern for total environmental crimes in China during 2014-2019

2.2 各类环境犯罪的空间分布

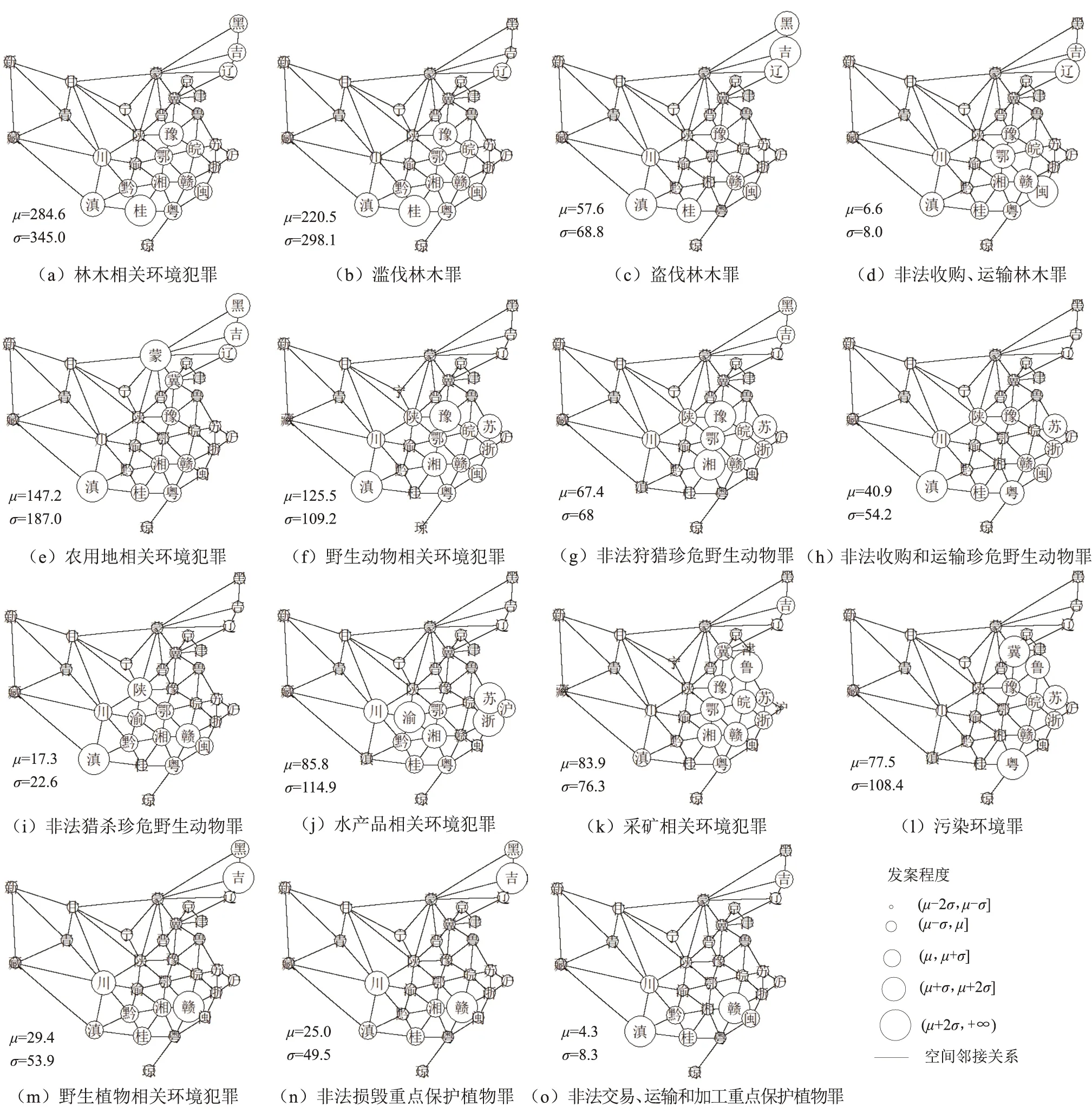

为把握2019年中国各省域环境犯罪的具体类型及发案程度,采用标准差分类法,根据偏离省域案件量均值(μ)的标准差(σ)倍数,将各省域划分为发案程度不同的五大类型区:较低发区(μ-2σ,μ-σ]、轻微低发区(μ-σ,μ]、轻微高发区(μ,μ+σ]、较高发区(μ+σ,μ+2σ]、严重高发区(μ+2σ,+∞)。

(1)林木相关环境犯罪。2019年存在发案程度不同的4个类型区(图5a),严重高发区只有广西,2019年案件量为1 702件,在全国案件总量中占比高达19.3%,较高发区包括云南、河南,合计案件量与广西大致相当,全国总体呈现出秦岭—淮河附近及以南地区、东北地区案件高发的空间态势。分类别看,2019年中国滥伐、盗伐和非法收购、运输林木罪的涉案文书量分别为6 834件、1 785件和205件。其中,滥伐林木罪主要集中在秦岭—淮河附近及以南地区,与所有林木相关犯罪的空间分布相近,广西案件量在全国占比高达22.5%,而河南、云南两省合计约为广西的87.7%(图5b);盗伐林木罪主要集中在东北三省和云南、广西,严重高发区包括云南、吉林,合计案件量在全国占比达27.8%,较高发区包括辽宁、黑龙江和广西,合计案件量在全国占比为27.3%(图5c);非法收购、运输林木罪高发区主要位于东南与华中地区、西南的云南和四川、东北的辽宁和吉林,其中福建案件量最多,在全国占比为14.1%(图5d),可以看出,各类别总体空间分布格局明显不同。

图5 2019年中国各类环境犯罪案件数量的省域空间分布格局Fig.5 Provincial-level spatial patterns for different types of environmental crimes in China in 2019

(2)农用地相关环境犯罪。2019年存在发案程度不同的4个类型区,中国东北部边境省域和云南案件较多(图5e)。严重高发区包括内蒙古、云南,案件量在全国占比分别为18.3%、13.3%;较高发区包括吉林、黑龙江,两省合计案件量占比达18.8%;轻微高发区包括河南、河北、辽宁、湖南、江西、广东、广西,合计案件量在全国占比达26.3%。

(3)野生动物相关环境犯罪。总体呈南方地区案件高发态势,2019年存在发案程度不同的5个类型区:严重高发区包括云南、河南,案件量在全国占比分别为12.2%、9.1%;较高发区包括江苏、湖南,合计案件量占比达14.0%;较低发区包括西藏、宁夏、海南,合计案件量占比仅为0.75%(图5f)。各类别的空间分布存在明显差异,2019年中国非法狩猎、非法收购和运输、非法猎杀珍危野生动物3类犯罪的涉案文书量分别为2 088件、1 267件、537件,均存在发案程度不同的4个类型区。其中,非法狩猎珍危野生动物罪严重高发区包括河南、湖南,较高发区包括湖北、江苏,这两个类型区案件量在全国占比分别达23.4%、15.5%(图5g);非法收购和运输珍危野生动物罪高发区呈以湘鄂为中心的O形分布,云南属于严重高发区,江苏、广东属于较高发区,这两个类型区案件量在全国占比分别达24.0%、15.7%(图5h);非法猎杀珍危野生动物罪主要发生在云南、陕西、江西组成的三角区域以及粤、闽两省,其中云南案件量最多,在全国占比达22.7%(图5i)。

(4)水产品相关环境犯罪。全国存在两个集中连片的犯罪高发区,一是长江中上游及珠江流域,二是苏、浙、沪长三角区域(图5j)。2019年全国非法捕捞水产品罪共计2 661件,重庆、浙江、江苏属于严重高发区,案件量在全国占比分别达16.2%、13.3%、12.7%,四川、湖南属于较高发区,两省合计案件量占比达16.3%。

(5)采矿相关环境犯罪。全国存在发案程度不同的5个类型区,山东及除山西外的中部地区犯罪情况较严重(图5k)。2019年中国做出刑事判决的非法采矿和破坏性采矿罪共计2 600件,其中山东案件量最多,在全国占比为10.5%,安徽、湖北、江西、河南、湖南5省属于较高发区,案件量在全国占比介于7.2%~8.4%之间。

(6)污染环境罪。全国存在发案程度不同的4个类型区,冀鲁豫和苏浙皖赣粤等省案件高发(图5l)。2019年中国做出刑事判决的污染环境罪共计2 402件,河北、广东属于严重高发区,在全国占比分别达17.7%、15.5%,江苏、山东属于较高发区,两省案发规模相近,在全国占比合计为21.5%。

(7)野生植物相关环境犯罪。该类环境犯罪总体呈东北和长江中上游以南地区的内陆省域以及川、桂案件高发的空间格局(图5m)。2019年中国与野生植物相关的环境犯罪共计910件,其中吉林、江西两省的案件量在全国占比分别为25.7%、20.3%。从分类别看,非法损毁国家重点保护植物罪占比85.3%,其中50%的案件发生在吉林、江西(图5n);非法交易、运输和加工国家重点保护植物罪占比14.7%,其中49%的案件发生在云南、江西(图5o)。

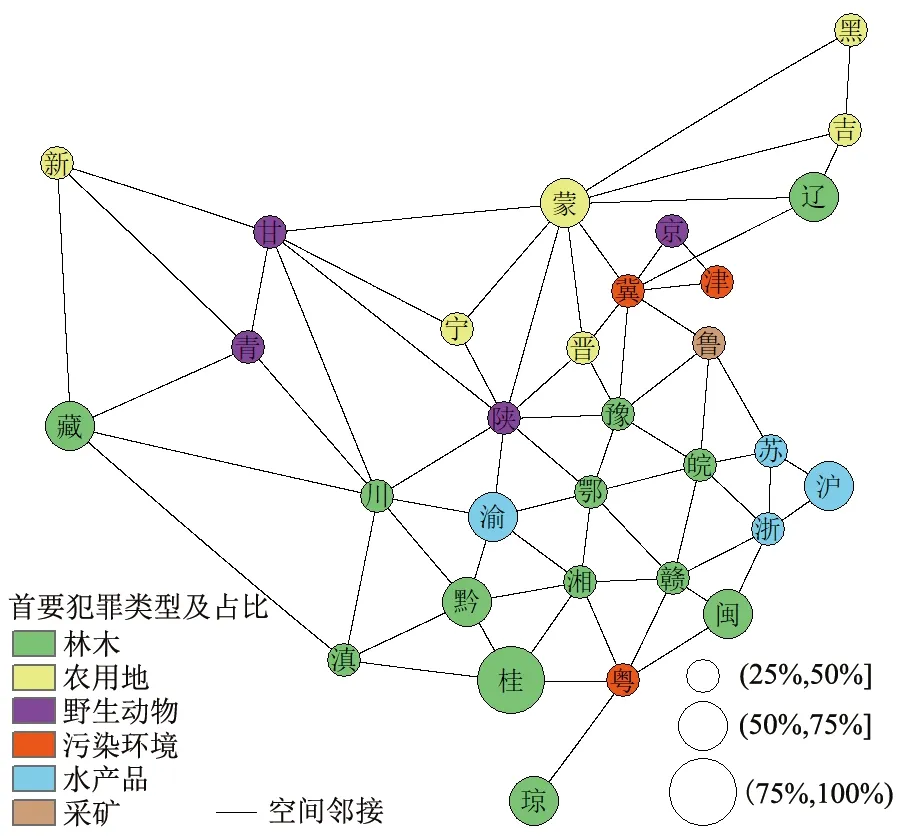

2.3 中国省域尺度环境犯罪的综合分布格局

图6 2019年中国各省域的首要环境犯罪类型及其案件数量占比Fig.6 Type and proportion of the most frequent environmental crimes for each province(city) in China in 2019

3 环境犯罪空间分布的主要影响因素与机制

根据中国环境犯罪的空间分布格局并结合环境犯罪案例的具体情况可知,环境犯罪的发生是不同空间尺度的多种因素共同作用的结果。在分析影响各类环境犯罪空间分布共同因素的基础上,提出各主要因素之间相互作用机制的一般性框架,即“棱锥型”机制。

3.1 主要影响因素

(1)自然资源禀赋。区域内自然资源的类型和数量是各类环境犯罪发生的基础条件。环境犯罪通常发生在相关自然资源比较丰富的地区,例如,南方特别是西南地区的林木、野生动植物、河流水系等自然资源丰富,各省域相应环境犯罪数量也位居全国前列。然而,在某类自然资源比较丰裕的区域,与之相关的环境犯罪并不一定多。例如,非法开采山石、石英砂岩等矿产品的环境犯罪案件主要集中在山东省的临沂、济宁、泰安等中部山地,而非山地资源更丰富的中国西部;非法占用农用地犯罪案件数量居全国前两位的分别是内蒙古、云南,而非农用地资源更丰富的河南、山东。由此可见,地区内各类自然资源的充裕程度通常是环境犯罪案件发生的必要条件,而非充分条件。

(2)地区产业结构。地区内资源依赖型和污染密集型产业的发达程度对环境犯罪的发生具有重要影响。特定地区内资源依赖型和污染密集型产业越发达,说明该地区具有相关职业技能的劳动力越充足,则从事非法采集、运输、加工和交易相关自然资源的犯罪活动通常会更多。例如,福建省莆田市仙游县是国内著名的红木家具生产基地之一,近年来发生了多起红木走私进口大案,单案的涉案木材达数十乃至数百吨[28]。随着中国经济由高速增长进入高质量发展阶段,市场竞争不断加剧,而环境保护要求逐渐提高,部分污染密集型企业为节省经济成本,采用非法手段和途径处置生产过程中产生的“三废”。例如,2020年1月最高人民法院公布的10个长江经济带生态环境司法保护典型案例中,有7件涉及违法向长江干支流偷排、直排污染物(1)最高人民法院.长江经济带生态环境司法保护典型案例.http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-215451.html,2020-01-09.。

(3)消费市场需求。由消费市场需求产生的高收益是各地环境犯罪发生的核心驱动因素。对于某类环境资源,当某地区存在大量的消费需求,特别是当该需求量已超过本地贸易市场的合法供给量时,该类环境资源的本地市场价格通常会很高,从而产生较大的利润空间,诱使潜在犯罪者为追逐利益铤而走险,从事环境违法犯罪活动。较高的消费市场需求不仅影响本地相关环境资源的开发和利用,也会对中国乃至全球范围内其他地区的环境犯罪活动产生较大影响。以穿山甲鳞片走私为例,国外价格约为340元/kg,而国内黑市价格则高达5 600元/kg,十多倍的价格差导致近年来我国成为国际上穿山甲走私的主要流入地。据中国海关披露,2018年广州海关破获了一起涉及7.26 t穿山甲鳞片的走私案(2)中青在线.广州海关破获穿山甲鳞片走私大案.http://news.cyol.com/yuanchuang/2018-09/26/content_17627835.htm,2018-09-26.,2019年厦门海关和越南海关联合破获了一起涉及8.25 t穿山甲鳞片的走私案(3)中国新闻网.中越海关联合查获8.25吨走私穿山甲鳞片.http://www.chinanews.com/sh/2019/07-31/8913054.shtml,2019-07-31.。其他研究也表明,由于具有庞大的消费市场需求,经济相对发达地区成为各类环境犯罪产品的主要流入地,包括外来宠物、奢侈品、木材木炭、传统医药产品等,如进口到欧盟地区的热带木材中,有60%~70%是通过非法渠道完成的[1]。

(4)跨区域犯罪组织。跨区域犯罪组织的形成与介入已成为当前世界和中国环境犯罪的重要驱动因素,并且其施加的影响仍在持续增强。一方面,随着全球化进程推进,环境犯罪活动往往是为了满足国外或国内其他地区的生产或生活需要,导致环境资源非法采集、运输、加工、交易等活动在地理空间上分离,因而需要跨区域犯罪组织协调各个环节。在林木、野生动植物、水产品相关的环境犯罪中,这类需求驱动型的跨国境、省界的犯罪组织较为常见,如涉及尼日利亚、越南、韩国、中国的穿山甲鳞片贩运组织以及日本、韩国的原木木炭贩运网络等[29]。另一方面,由于存在环保立法和监管执行的地区差异、城乡差异等,经济发达地区的环境犯罪者为逃避环保责任、降低生产经营成本等,会将环境污染物转移至环保监管薄弱的区域进行处理,由此衍生出专门负责非法收集、运输、处置污染物(废液、工业固废等)的跨区域犯罪组织。近年来,最高人民法院公布的生态环境保护典型案例中,均涉及相关案例(4)人民法院报.环境污染刑事案件典型案例.http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-142762.html,2019-02-21.。跨区域犯罪组织与环境犯罪活动通常相伴而生,使环境犯罪的专业性和隐蔽性更强、涉案规模更大。

(5)环境立法与监管。地区环境立法的完善程度以及环保监管的落实力度,对环境犯罪的发现和威慑具有关键影响。2013-2014年中国裁判文书网公布的环境犯罪案件数量由2 318件激增至14 163件,部分原因是2013年6月最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于办理环境污染刑事案件使用法律若干问题的解释》,使得针对环境犯罪的执法和司法工作更具操作性。但需注意的是,一方面,当前我国的环境保护法律法规体系尚不完善,仍有较大的改进空间;另一方面,在现有的环保法律体系下,针对环境犯罪的监管、侦查和执法情况不尽如人意。例如,青海省兴青工贸工程集团有限公司与地方政府形成广泛的利益勾连,14年来非法采煤获利超百亿,对生态造成极大的破坏,但直到2020年8月才在中央政府的强力介入下得以立案查处;另外,不少针对环境犯罪的民间举报人在事后遭到直接或间接的打击报复。因此,对于由裁判文书数据披露的某些环境犯罪低发省份,其实际案件量并不一定低,与该省的环保监管情况有很大的关系。

3.2 “棱锥型”作用机制

如前所述,环境犯罪的空间分布受自然资源禀赋、地区产业结构、消费市场需求、跨区域犯罪组织、环境立法与监管五大因素影响。其中,前四大因素主要作用于区域内或区域间单一尺度,而第五大因素则主要作用于区域内和区域间两个尺度。在图示化表达这五大因素之间的结构关系时,可将作用于单一空间尺度的四大因素放在同一平面内,而将作用于两个空间尺度的因素放在与平面垂直的第三维度上,由此形成“棱锥型”立体结构,故将这五大因素之间的作用机制称为“棱锥型”作用机制(图7)。

图7 影响环境犯罪空间分布的“棱锥型”作用机制Fig.7 Pyramidal mechanism for the spatial distribution of general environmental crimes

环境立法和监管与区域内和区域间的各类因素会相互影响。一方面,环境立法和监管并非“一步到位”,通常与宏/微观区域所处的社会经济阶段和需求相适应,因此处于动态演变、逐步完善之中;另一方面,环境立法界定了环境犯罪的行为范围,而环境监管则对环境犯罪产生威慑性或阻断性作用,较严格的环境监管不仅会直接促进特定区域内的产业结构和消费市场需求的转变,间接影响自然资源禀赋状态,还会有效压缩跨区域犯罪组织的盈利空间,进而减少区域内和区域间某类环境犯罪活动。

对于特定区域而言,自然资源禀赋、地区产业结构和消费市场需求是影响环境犯罪类型和规模的重要因素,彼此会相互影响,也会通过跨区域犯罪组织与其他区域的三大因素和环境犯罪活动产生关联。通常情况下,地区产业结构和消费市场需求的形成依赖于地区内既有的自然资源基础,并随着产业发展和需求积累,逐渐消耗相应的自然资源,改变地区的自然资源禀赋状态。区域内的产业结构和消费需求通常相互影响,地区产业结构在满足既有消费需求的同时,也会催生新的消费需求。随着全球化和区域一体化发展,跨区域犯罪组织在连接区域之间生产和需求方面所发挥的作用日益增强,成为当前塑造各地环境犯罪类型和规模的重要力量。

4 结论与讨论

当前中国各类环境犯罪在宏观尺度上的地理分布特征仍不明确,不利于国家环境犯罪治理的宏观协调和推进。从学科内涵看,地理学的核心研究内容之一是人与环境之间的相互作用,但当前地理学者主要关注人与环境之间的合法交互以及人与城市环境之间的部分非法交互两方面[30-32],对于人与自然环境之间非法交互的关注则基本为空白。因此,从以上两方面出发,本研究在明确环境犯罪的定义与内涵的基础上,基于中国裁判文书网的公开数据,对2014-2019年中国环境犯罪的时空演变规律、2019年中国环境犯罪的分类型空间分布格局、环境犯罪地理分布的主要影响因素与作用机制等进行具体分析,主要结论如下:1)2014-2019年中国环境犯罪案件总量持续快速上升,在省域尺度上呈现出三大空间类型区,总体表现为东多西少、云桂高发的空间格局;主导类型始终是与林木、农用地相关的两类环境犯罪,其他各类环境犯罪的时间变化态势有所分异。2)2019年七大类及其子类环境犯罪的空间分布存在明显差异,如滥伐林木罪主要集中在秦岭—淮河附近及以南地区,而盗伐林木罪则主要发生在东北三省和云桂,由此凸显了进行环境犯罪分类型研究的必要性;从省域内环境犯罪的组成类型看,中国内地31个省域表现为6种类型,其中南方的环境犯罪普遍与林木、水产品相关,而北方主要与农用地、野生动物相关。3)基于环境犯罪案例的分析与综合,提出解释环境犯罪地理分布的“棱锥型”机制,涉及作用于不同空间尺度的5类主要因素:区域内的自然资源禀赋、地区产业结构、消费市场需求,跨区域犯罪组织及影响区域内和区域间各种因素的环境立法与监管。

此外,本研究发现环境犯罪的种类很多,环境犯罪的界定、观测和具体机制等非常复杂,如下问题有待研究解决:1)各类环境犯罪地理分布的具体机制需进一步明确。当前国内外环境犯罪的主要趋势之一是跨区域犯罪组织的介入程度日渐加强,导致某些环境犯罪与毒品、走私等多类严重犯罪相勾连,使某些环境犯罪的隐蔽性和专业性更强,其具体作用机制有待明确。2)环境犯罪记录数据与真实犯罪情况不相符。由于直接受害者是“无声”的生态环境,环境犯罪的发现通常依赖于环境监管与执法人员的主动报告,而部分地区为追求短期经济利益,故意隐瞒环境犯罪问题,如何及时、有效地监测不同类型的环境犯罪,应是未来研究重点之一。3)环境犯罪界定的动态性和复杂性。随着社会经济的发展,某些破坏环境的行为在早期可能并不被认为是犯罪行为,但在后期可能会被认为是犯罪行为;另外,不同时期入罪门槛的变化也会导致环境犯罪案件数量出现较大变化。因此,对于环境犯罪内涵的界定,需从宏观、历史角度进一步把握。

未来,在环境犯罪空间治理中,应加强以下工作:1)加强国际与区域间合作,确定环境犯罪的国际通用法条,建立并畅通环境监管协调机制。例如,在通用性环境立法方面,要考虑某些由国家政府实施的环境损害行为(如核废水排放入海、战争中使用贫铀弹等)是否应当被认定为环境犯罪。2)加强面向突出问题的地方性环境立法。由于中国国内地域差异大,国际/国家通用法条并不一定能充分应对地区环境问题,因此要加强面向地区环境犯罪问题的精细化立法。3)加强环境犯罪监管的技术创新。综合运用遥感、社会感知、移动互联、区块链、新媒体等技术,创新环境犯罪的监测与报告机制,最大限度地提升监测的准确度和及时性。4)加强环境犯罪的科学研究,特别是环境犯罪的空间治理研究。鉴于当前环境犯罪的规模及其造成的深远灾难性后果,未来应将犯罪地理学与多学科的理论和方法相融合,深入研究不同类型环境犯罪的时空分布特征及其具体作用机制。