多层分布分析法变电站综自系统优化方案

2021-10-16陈服

陈 服

(国网浙江省电力公司瑞安市供电公司,浙江 瑞安 325200)

0 引言

变电站作为电网系统稳定运行的核心,其综合自动化技术一直在变电站控制中得到广泛应用,变电站综合自动化系统不仅可以有效地解决传统变电站存在的问题,还能将现有先进的计算机技术、电力电子技术、信号处理技术、通信技术等技术融合,实现对一二次设备有效的、合理的、智能化的控制,从而进一步提高供电系统的安全性、稳定性以及可靠性[1-2]。我国变电站综合自动化系统的发展要晚于西方国家,虽然近些年变电站综合自动化系统也取得了长足的进步[3-4],但是我国在计算机技术和电力电子技术方面仍然落后于发达国家,在应用过程中经常会发现由于器件选型不合理导致变电站综合自动化系统稳定性和适从性较差的问题。因此,该文对变电站综合自动化系统进行深入研究,以期为进一步研究该技术提供一定的参考[5]。

1 变电站综合自动化系统的一般模型

1.1 集中式结构模型

早在20 世纪80 年代,我国就开展了变电站综合自动化系统方面的研究,由于受当时计算机和电力电子技术的限制,主要采用的是集中式结构模型,以RTU 为主控制器,并将现场总线与保护装置、现场总线、显示装置、打印装置物理的联系在一起,实现其对各装置的合理调控[6-7]。结构框图如图1 所示,本地监控主机和总控制器通过现场总线与开关柜保护测量装置进行连接,主控制器通过发送指令实时采集各个开关柜的关键参数,本地监控主机将采集到的开关柜参数实时送到显示装置,对需要重点研究的参数,人工通过打印设备打印出来后,供现场工程师分析。

图1 集中式结构模型

1.2 分散式结构模型

由于集中式结构模型在通信方面尤其是冗余方面较为复杂,系统难以定位到具体的故障点,配置起来也不够灵活。随着电力电子技术和通信技术的发展,我国在集中式结构模型上开展了分散式结构模型的设计,利用分散式结构对变电站综合自动化系统进行了拆分,更进一步地细化分类,有效地提高了系统各模块的性能[8]。分散式结构模型如图2 所示,在这种结构模式中,系统模型主要分为3 段,第一段是保护和测控装置,分散地安装在各个设备间隔中,通过第二段的总线层连接到第三段的主控系统层,第三段主控系统层负责对整个系统的监控工作,各类数据通过第二段的现场总线与总控系统连接,再通过工业以太网与主监控系统通信。

图2 分散式结构模型

1.3 集散式结构模型

集散式结构模型集合了集中式结构模型和分散式结构模型的优点,能够显著地减少设备接线和设备重复安装,相应地减少二次设备的配置场地。由于是集散式结构模型,所以二次设备之间的耦合度有了明显的降低,故障分析和日常维护的工作量也大幅减少。但集散式结构的缺点也就显而易见了,配置更加困难,方案设计的难度也大大提高,如图3所示,变电站综合自动化系统的集散式结构模型,该模型将综合自动化系统分成2 类模块,一类是以本地监控主机为主的监控系统,另一类是以微控制器为主的保护控制系统,每类是按集中式结构模型搭建,两类之间以分散式结构模型搭建。本地监控主机的监控系统中,本地监控主机通过I/O 接口模块与开关柜关键参数的数字量和模拟量等被控量连接,将实时采集数据送到显示设备,并将参数打印供现场工程师分析排查异常。微控制器为主的控制系统通过I/O 接口模块与主变压器、输电线路、电容等装置连接,根据主监控系统采集到的数据,由现场工程师决策是否启动相应的保护。从该系统的结构上来看,该模型是集成了集中式结构模型和分散式结构模型的优点,将监控系统和保护系统分开,分别控制测量终端和保护终端,一定程度上解耦了二次设备,在日常维护和故障分析上,能够更快更便捷地解决问题。

图3 集散式结构模型

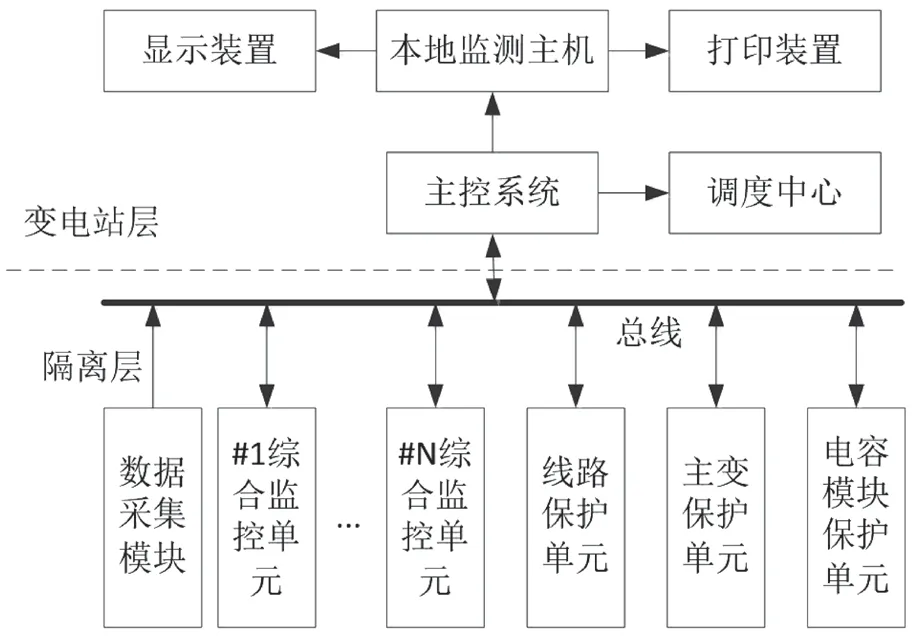

1.4 多层次分布式结构模型

随着现场总线技术与互联网技术的飞速发展,现阶段的变电站综合自动化系统的设计主要采用分层分布式结构模型,如图4 所示。该模型是按照设备所属功能层级进行分类,根据分类完成的配置。主要分为3 层:第一层是变电站层,该层利用站级主控制器及其外围监控装置构成主控层,完成信息的监控、调度、处理。第二层为通信层也称为总线层,该层主要是利用通信单元实现数据的传输。第三层为间隔层,该层是利用了多个保护单元和输入输出单元来对一次设备进行合理控制。多层次分布式结构模型以变电站一次设备的结构作为配置的依据,该模型设计的综自系统综合了集散式结构模型的特点,并兼顾了系统整体的保护与控制功能,二次回路的结构一定程度上得到了简化。软件调试维护相对容易,配置灵活,系统整体可靠性高。

图4 多层次分布式结构模型

2 基于多层次分布分析法综自优化方案的研究

2.1 变电站综合自动化系统优化方案模型搭建

在变电站综合自动化系统的改造设计过程中,要综合考量变电单位制定方案时的关键指标,通常情况下,主要需要考虑停电方式和时间、风险认定等级、施工安全等。该文提出一种基于多层次分布分析法的综合自动化系统改造设计优选模型及方法,以期在施工方案选取时提供实际指导价值。

2.2 评判指标体系构建原则

2.2.1 评估体系的全面性

变电站综合自动化系统改造设计中,需要具体考虑到施工过程中可能出现的问题,通常这类问题多且涉及面广,需要综合考虑多目标对象以及多指标要求。

2.2.2 评估体系的科学性

变电站综合自动化系统方案的评估主要由衡量指标和

关键数据作为支撑,包括具有层次性的评价框架和客观的基础数据。

2.2.3 评估体系的可实现性

变电站综合自动化系统的评价体系构建必须要满足现场数据可采集、输送、存储的要求,并具备统计学上的意义。

2.3 评判指标体系模型构建

变电站运行维护的4 大基本原则:可靠性、经济性、系统性、实用性原则,结合传统老旧变电站综合自动化系统优化改造的需求和特点,该文构建了1 个两级指标评价模型,该两级指标评价体系包括4 个一级指标点和9 个二级指标点,如图5 所示。

图5 变电站综合自动化系统建设方案评判指标体系模型

2.4 基于多层次的分布分析法的优化原理

在多要素、多目标、多影响因素的优化方案设计和决策中,通常情况下,要素、目标、影响因素并非完全独立,而是相互耦合。在不同的实施过程中,往往会呈现出不同问题,因此,在优化方案决策时往往难以凭借要素去选择。在这样的情形下,该文在变电站保护综自改造方案评价优选时,引入基于数据分析的评价优选方法——多层次分布分析法,帮助决策者选取到最优的变电站综自改造方案。

多层次分布分析法的基本原则如下:首先,决策组根据特征点将整个复杂系统拆分为多个层级;其次,将各个层级的相关影响要素枚举出来;再则,在每个层级内,各个影响要素利用特定的标度法进行评分;最后,经过统计算式得出各个影响因素的权重。为选择最优方案提供更加合理、科学的决策依据。

2.5 基于多层次的分布分析法的优化流程

多层次分布分析法的执行策略可以分为以下5 个步骤,具体如下:1)构建评判指标体系。评价指标体系作为评价系统的核心,可以全面有效地衡量方案所涉及的主要指标点,搭建指标评价体系必须要包括目标层、标准层以及二级指标点。2)依照九标度法判定矩阵。将复杂问题拆解为多层级要素,利用九标度法搭建多层次要素的判断矩阵。3)计算特征向量并校验其一致性。通过计算该模型的特征向量,并校验其一致性,从而确保设计的模型合理有效[9]。4)计算特征值并校验整体一致性。通过计算该模型的组合特征向量,并利用归一化数学处理方法整合系统所有的特征值,最后得到所有特征指标值的权重,并再次检验整体一致性。5)计算综合得分并确定最优方案。根据备选方案的指标数值和权重系数,综合计算各个备选方案,并根据综合得分的高低确定最优方案。

2.6 优化方案应用

如前所述,该文以瑞安市供电公司辖区的某110kV 变电站为例,开展综合自动化系统方案优化改造工作,制定改造施工方案。采用“主变+对应高压室”的电气设备停电转为检修的分隔轮流停电的施工方式,例如#1 主变电停电改造期间,其馈线的负荷转移到#2 的高压室,由#2 主变保持供电,同时与用电客户或者负载协商停电,确定停电时间后逐个进行馈线停电改造,其他“主变+高压室”以此类推,可以保证用电负荷不间断供电,也能保证综合自动化系统优化方案能够切实执行。

3 结论

该文充分研究和分析了变电站综合自动化系统方案的发展历程和发展历程中的基本模型结构,提出了一种基于多层次的分布分析法在变电站综合自动化系统方案优化上的模型及其方法,该模型较为深入地研究了集中式结构模型、分散式结构模型、集散式结构模型的优点,在此基础上搭建了多层次分布式结构模型,该模型较为全面、科学且具备较好的可实施性,并在模型的基础上提出了相应的评价体系,基本上能够涵盖电网运行的4 个一级风险指标和其对应的9个二级风险指标。并在该基础上,对辖区内某110kV 变电站综合自动化系统的改造提出了实施方案,可以为决策者在现场工程建设中提供一定的实际指导作用。