适当晚播结合增加播量对小麦产量和抗倒性的影响

2021-10-15牛海燕刘元元孔令强吕鹏刘树震冯波

牛海燕,刘元元,孔令强,吕鹏,刘树震,冯波

(1.滕州市农业技术推广中心,山东 滕州 277500;2.青岛农业大学,山东 青岛 266109;3.山东省农业技术推广总站,山东 济南 250100;4.济南市农业综合行政执法支队,山东 济南 250021;5.山东省农业科学院作物研究所,山东 济南 250100)

黄淮海地区一直是我国小麦的主产区,小麦-玉米一年两熟轮作种植是该区域主要的种植制度[1]。近年来,小麦-玉米集约化、全程机械化生产规模不断扩大,采用玉米晚收、小麦晚播为核心的“双晚”技术种植面积不断增加[2,3]。同时,在不增加化肥等资源投入的前提下,通过调整播期等栽培管理措施促进小麦和周年产量增加,符合当前农业绿色、可持续发展的需求[4]。实际生产中盲目晚播降低小麦出苗率,极大地制约小麦高产,同时对小麦抗逆性的影响存在诸多不确定性[5]。因此,如何实现小麦晚播稳产增产已成为小麦-玉米集约化生产面临并需要突破的瓶颈。

调整播期和播量是影响小麦群体有效穗数和产量的重要栽培措施之一。诸多研究认为,通过优化播期和播量构建起小麦高产群体,能够促进穗粒数和千粒重等产量构成因素的协同,同时实现小麦生长季和下茬玉米对光、温和水等气候资源的高效利用[6,7]。然而相关研究也发现,出苗率随着播期的推迟而降低[8];晚播导致生育期缩短和单株成穗率降低,进而影响群体有效穗数和叶面积指数,最终导致产量下降[9,10]。增加播量是提高群体有效穗数的最简便有效方法,也是生产中普遍采用的栽培措施。前人已开展大量关于播期和播量对小麦生长发育及产量性状影响的研究,证实调整播期和播量显著影响小麦产量及其构成,且播期对产量构成因素的影响大于播量[11-13]。但先前研究多关注播期和播量对产量的影响,也基本明确了不同播期的适宜播量。同时倒伏对小麦生产的影响一直以来也广受关注,深入研究播期和播量对小麦抗倒性的影响对小麦稳产高产意义重大。

为实现作物绿色发展和粮食增产,本试验以两个大面积种植品种济麦22和藁优5766为材料,设置不同晚播处理并与之匹配相应播量,研究其对小麦群体构成、产量和抗倒性的影响,以期为小麦-玉米集约化生产中晚播小麦的稳定增产提供技术指导。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2019—2020年在山东省滕州市西岗镇温堂村(34°58′N,117°1′E)进行。该地属温带季风气候,年均日照2 383.0 h,年均气温13.6℃,年均降水量773.1 mm。土壤类型为砂姜黑土,耕层土壤理化性质见表1。

表1 耕层土壤理化性质

1.2 试验设计

试验选择两个大面积种植品种济麦22和藁优5766为材料,以传统播期(10月5日)和播量(济麦22播量90.0 kg/hm2,藁优5766播量112.5 kg/hm2)为对照,设置晚播10、15、20天共计4个播期处理,并根据播期和品种适当调整播量,具体见表2。试验共计24个小区,小区面积为330 m2,小区周围设置2 m隔离带。随机区组排列,重复3次。

表2 不同品种和播期对应的处理编号及播量

耕地前撒施氮磷钾复合肥(15-15-15)750 kg/hm2作底肥,拔节期采取微喷灌水肥一体化技术追施尿素225 kg/hm2。宽幅精播机播种,南北向种植,行距27.3 cm。所有处理统一灌水、防除病虫草害。

1.3 调查取样与指标测定

1.3.1 群体构成 所有处理均在播种后15天、冬前(12月4日)和返青后(2月28日)随机选取3个1 m2小麦调查并计算基本苗。于冬前和返青后随机取三段连续10株小麦,调查单株分蘖数、单株次生根数、三叶及以上大蘖和茎数。

1.3.2 产量及其构成 每处理随机选择三段1 m双行小麦,调查并计算每公顷有效穗数(下称有效穗数),随机取30个穗调查穗粒数,收割脱粒烘干后测其含水量和千粒重,最后计算各处理小麦理论产量。在不受取样影响前提下,每处理实收3个1 m2小麦,晾干后脱粒称重,并折算成含水量13%的实收产量。

1.3.3 抗倒性 蜡熟期(5月25日)每处理随机取3个连续30株的小麦整株,测定株高、植株重心高、第二节间长、第二节壁厚、第二节干重、机械强度等抗倒性指标:

(1)在水平桌面上固定一个支架,将小麦植株放置于支架上使其平衡,先用记号笔标记出平衡点,然后将钢卷尺固定在桌子上,将植株放在钢卷尺旁边依次读取株高、植株重心高、第二节间长。基部到麦穗顶端的距离(不包括麦芒)即为株高,植株基部到平衡点的距离即为重心高,第二节上下两关节间的距离即为第二节间长度。

(2)将第二节间取下,保留节点和第二节叶鞘,两端放置于木架上,中部挂拉力计,用力缓慢拉称,使茎秆折断所用的力(N)即为机械强度。然后将叶鞘剥掉,茎秆捏扁,用游标卡尺测定双层壁厚,计算单层壁厚。最后将节间烘干测定干重。

1.4 数据分析

采用Microsoft Excel 2016处理数据,Sigma-Plot14.0作图,SPSS 20.0软件进行统计分析和差异显著性检验(LSD法,P<0.05)。

2 结果与分析

2.1 晚播结合增加播量对小麦群体构成的影响

2.1.1 对小麦出苗的影响 由图1看出,随播期推迟,济麦22和藁优5766的出苗率均表现出先增加后降低趋势,晚播15天的出苗率最高,分别达90.9%和90.5%。增加播量是提高基本苗数的有效方法,两个品种晚播20天处理的播种量均大于其它播期,其基本苗数显著大于其它处理,分别达297.6万株/hm2和359.1万株/hm2。

图1 晚播结合增加播量对小麦出苗的影响

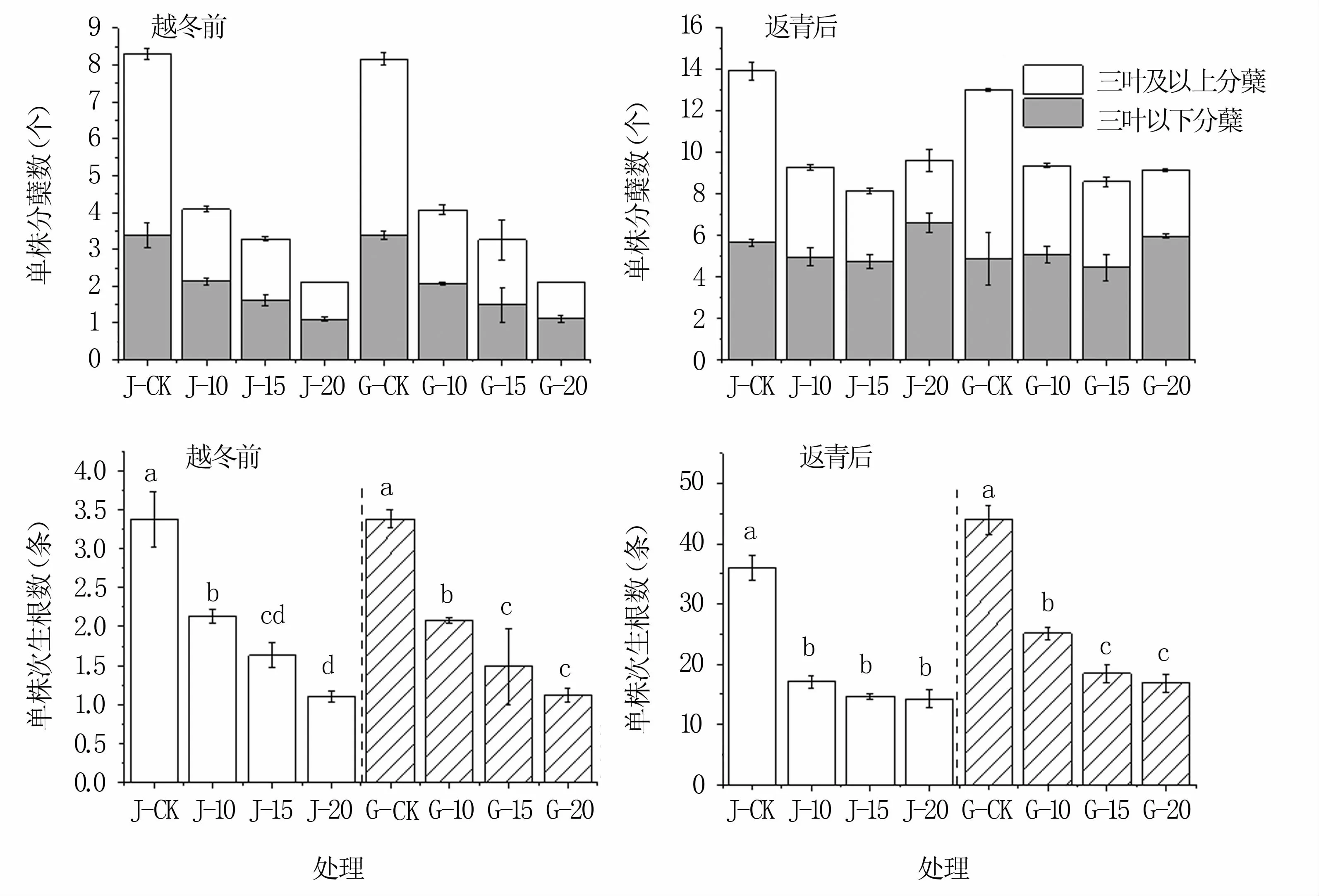

2.1.2 对小麦分蘖和次生根的影响 播期对越冬前和返青后两个品种小麦分蘖的影响规律一致(图2)。越冬前,济麦22和藁优5766的三叶及以上分蘖数和三叶以下分蘖数均随播期推迟呈现降低趋势;返青后,两个品种三叶及以上分蘖数也均随播期推迟呈现降低趋势,对照单株三叶及以上分蘖数显著大于其它播期处理,分别为8.26个和8.14个。播期推迟降低两个品种越冬前和返青后的次生根数。越冬前,J-15处理的单株次生根数为1.63条,显著小于J-CK、J-10,与J-20之间没有显著差异;G-15处理的单株次生根数为1.49条,也显著小于G-CK和G-10,也与J-20之间没有显著差异。返青后,两个品种的单株次生根数晚播处理均显著小于对照。

图2 晚播结合增加播量对小麦分蘖和次生根的影响

2.1.3 对小麦有效穗数的影响 济麦22和藁优5766两品种4个播期处理的平均有效穗数分别为649.74万/hm2和682.17万/hm2,不同处理间差异不显著,波动幅度分别在-4.63%~10.49%和-4.71%~4.51%之间(图3)。虽然晚播降低小麦的出苗率、单株分蘖数和次生根数,但是通过增加播量可有效缓解晚播对小麦群体的不利影响。

图3 晚播结合增加播量对小麦有效穗数的影响

2.2 晚播结合增加播量对产量及其构成因素的影响

增加播量缓解晚播对小麦群体的影响,但不同处理下小麦产量存在差异,晚播15天处理能够获得最高产量(图4)。J-15的理论产量为8.95 t/hm2,显著高于J-CK和J-20;其实测产量为10.56 t/hm2,较对照显著增加(34.02%)。G-15的理论产量和实测产量分别为9.76 t/hm2和10.43 t/hm2,较对照分别增产34.71%和24.99%。

由表3可以看出,3个晚播处理济麦22的千粒重均显著高于对照,藁优5766的千粒重与对照差异不显著。J-15的穗粒数与对照无显著差异,但显著高于J-10和J-20,较J-CK、J-10和J-20分别增3.81%、29.30%和14.85%;3个晚播处理藁优5766的穗粒数均显著高于对照,且G-15显著高于G-10和G-20,G-15较GCK、G-10和G-20分别增48.57%、33.90%、16.42%。

表3 不同处理小麦的理论产量及其构成因素

2.3 晚播结合增加播量对小麦抗倒伏性状的影响

2.3.1 对小麦株高和植株重心高的影响 晚播结合增加播量对两个品种小麦株高和重心高的影响规律基本一致(图5)。播期推迟15天以内,济麦22和藁优5766的株高随着播期推迟逐渐增高,而晚播超过15天,两个品种的株高均显著降低。J-15和G-15的植株重心高也均显著高于其它处理,分别为54.21 cm和57.36 cm。J-15的重心高分别较J-CK、J-10和J-20增3.10%、2.17%和11.11%,G-15的重心高分别较G-CK、G-10和G-20增5.50%、3.82%和13.09%。

图5 晚播结合增加播量对小麦株高和植株重心高的影响

2.3.2 对小麦基部第二节间的影响 图6显示,小麦基部第二节间长随着播期推迟呈现降低趋势。其中济麦22晚播处理较对照显著降低,J-10、J-15、J-20较对照分别降7.82%、12.87%和15.06%,J-15、J-20显著低于J-10,J-15与J-20差异不显著;藁优5766晚播15、20天处理基部第二节间长显著低于对照,分别降9.17%和20.16%,且G-15显著大于G-20,G-10与G-15、G-CK间差异不显著。两品种基部第二节间厚度均为晚播15天处理最大,J-15为0.22 mm,显著大于J-CK和J-10,分别增加27.27%和31.82%,J-15和J-20间差异不显著;G-15基部第二节间厚度为0.21 mm,也大于其它处理,但各处理与对照间差异均不显著。济麦22基部第二节间干物质重为晚播15天处理最高,显著高于其它处理,其它处理间差异不显著;藁优5766基部第二节间干物质重为晚播10天处理最高,和G-15差异不显著,两者显著高于对照和G-20,分别较对照增加33.33%和26.67%。

图6 晚播结合增加播量对小麦基部第二节间的影响

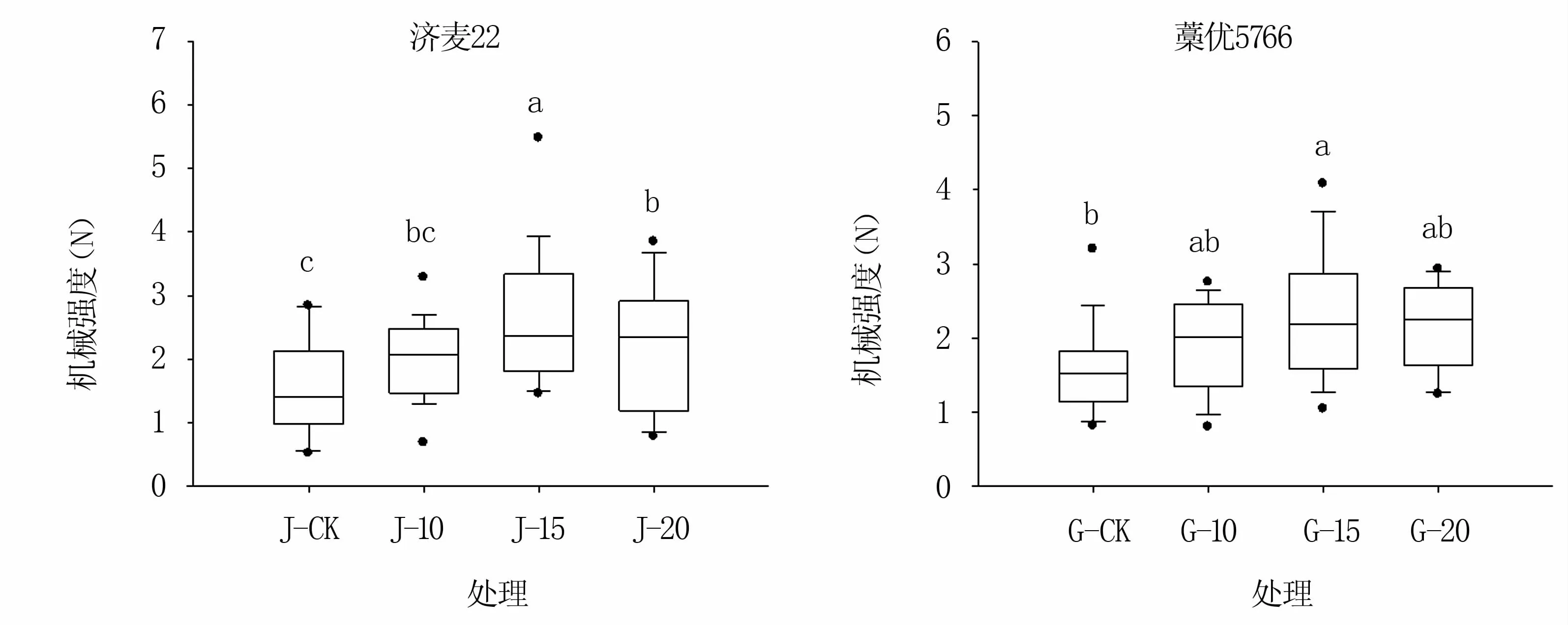

2.3.3 对小麦茎秆机械强度的影响 随着播期推迟,小麦第二节间的机械强度呈现先增加后降低趋势(图7)。J-15第二节间的机械强度显著大于其它处理,J-20显著大于对照,J-10和J-20间差异不显著。G-15第二节间的机械强度最大,较对照显著增加39.18%,但3个晚播处理间差异不显著。

图7 晚播结合增加播量对小麦茎秆机械强度的影响

3 讨论与结论

3.1 适宜晚播结合增加播量能提高小麦产量

在小麦-玉米集约化、全程机械化生产规模不断扩大的背景下,玉米晚收一方面延长灌浆时间,提高千粒重,增加产量;另一方面促进淀粉、蛋白质和氨基酸的积累,提高籽粒品质;同时便于机械化收获和后期脱粒、储存[4,14,15]。玉米晚收直接导致小麦播期推迟,同时全球变暖导致小麦冬前积温增加,为小麦晚播奠定了气候基础[16]。因此,采用玉米晚收、小麦晚播为核心的“双晚”技术种植面积不断增加。实际生产中,晚播小麦出苗率低、单株分蘖少,极大地制约小麦的高产潜力[17]。本研究也同样发现济麦22和藁优5766两个品种小麦的单株分蘖数和次生根数均随着播期推迟呈现降低趋势。通过增加播量构建合理的群体结构能够最大限度地利用土地和光、温资源,是小麦获得高产的基础[18-20]。本试验在前人研究的基础上,根据两品种(济麦22和藁优5766)特性和播期而匹配适宜播量,使晚播处理与对照的群体有效穗数差异不显著,其波动幅度分别在-4.63%~10.49%和-4.71%~4.51%之间,达到晚播不显著影响有效穗数的目的。

前人关于晚播对小麦产量的影响有争议,基于不同区域、品种和播量的试验结果,一部分研究认为晚播降低小麦籽粒产量,也有研究认为晚播维持甚至增加小麦籽粒产量[21-23]。深入研究发现,群体有效穗数的差异是影响小麦产量的主要因素。本研究通过匹配适宜的播量缓解晚播对有效穗数的影响,同时发现穗粒数是影响产量的主要因素。这与朱元刚等[24]的研究结果一致。穗粒数是小麦产量构成关键因素之一,增加小麦单株穗粒数一直是小麦高产栽培研究的关注点[25,26]。穗粒数的多少主要取决于穗部小花发育状况[27,28]。本研究表明,济麦22晚播10天和晚播20天处理的穗粒数显著高于对照,3个晚播处理藁优5766的穗粒数均高于对照。这是因为,不同晚播和播种量条件下,穗部发育营养供应存在差异,进而影响了穗部小花发育状况和穗粒数,推迟播期一定程度上降低小花退化速率,从而显著增加穗粒数[24,29]。两品种晚播处理千粒重表现不同,3个晚播处理济麦22的千粒重均显著高于对照,而藁优5766晚播处理与对照差异不显著,这可能是品种间差异所致,我们将在以后的研究中进一步探讨不同品种千粒重对播期的响应。有效穗数不受影响的条件下,穗粒数显著增加,是晚播结合适宜增加播量能够增产的直接原因。

3.2 适宜晚播结合增加播量能提高小麦的抗倒伏性

小麦基部节间性状是评价抗倒伏性的主要指标,合理的第二节间长与地上部株高的比值约为0.10~0.11[30]。本研究中晚播15天处理的济麦22和藁优5766第二节间长与地上部株高的比值分别为0.09和0.11,且两个品种晚播15天处理具有最大的机械强度,具有较为理想的抗倒伏性状。前人研究发现,晚播小麦节间伸长缓慢,有效降低节间长度,进而降低倒伏风险[31]。本研究表明,晚播增加小麦基部节间的干物质重和厚度,进一步增强小麦的抗倒伏性,这与前人的研究结果一致[32]。

综之,适宜晚播并根据品种特性匹配合理的播量能够在显著增加小麦产量的同时增强抗倒伏性,以晚播15天处理效果最佳。