安徽省城市化水平与水资源利用效率关系研究

2021-10-15郭全全何治国

陈 静,郭全全,何治国*

(1.安徽工程大学 经济与管理学院,安徽 芜湖 241000;2.中国联通公司 芜湖分公司,安徽 芜湖 241000)

水资源短缺已成为严重制约区域社会经济可持续发展的重要因素之一。由于能够更真实地反映地区用水状况,生态足迹理论常用于水资源利用效率及水资源可持续发展的评价。Aldaya等将水足迹相关分析模型运用到水资源利用效率管理中,为区域水资源的高效利用提供理论依据;杨凡等选取水足迹强度指标分部门比较了江苏省各地市的水资源利用效率,认为提高农业水资源利用效率是解决当地水资源短缺的重要途径;刘刚等构建了区域水资源利用效率空间分异特征框架并以长江经济带水足迹数据开展实证研究,提出缩小水足迹强度差有助于提升用水效率。

在城市快速发展的背景下,城市水资源的可持续规划与管理逐步提上日程,科学审视不同城市化水平下的水资源利用现状、探索水资源与城市可持续发展具有重要意义。学者们从城市经济与用水效率之间协调性、城市发展对水资源利用效率影响、水资源对城市发展的制约等方面进行了深入探索。李宁等基于水足迹法对长江中游城市群水资源利用和经济协调发展进行脱钩分析发现,水资源利用效率逐年提高,但水资源利用结构不合理,与经济增长处于初级协调状态;王刚毅等在此基础上深入探讨,发现随着社会经济的发展,中原城市群经济发展和水资源环境协调性在逐步增强;杨致远等基于水资源生态足迹模型进行分析,指出经济效应对水资源利用效率影响为正效应;张凡凡等发现城镇化率和对外开放程度对降低水足迹强度、提高用水效率起积极作用;曾慧等以珠三角城市群为案例地,认为提高水资源利用效率应作为水资源管理的要点,以缓解城市发展与水资源短缺的压力。既有研究主要以京津冀、珠三角等主要城市群为案例地,重点关注城市化进程对水资源利用的影响,直接定量、按城市发展水平阶段来分析城市化与水资源利用效率相互作用的研究较少。

安徽省水资源欠丰厚,南北空间分布差异大。研究以安徽省为研究对象,利用水资源生态足迹定量评价方法对水资源利用效率和水资源生态压力进行测算,衡量城市发展与用水效率之间的关系,以期为安徽省城市化可持续发展提供可供参考的理论基础和借鉴。

1 研究区域与模型构建

1.1 研究区域概况与数据来源

安徽省地处长江三角洲腹部,总面积14.01万km,包括合肥、芜湖、蚌埠、淮南、马鞍山、淮北、铜陵、安庆、黄山、阜阳、宿州、滁州、六安、宣城、池州、亳州16个地级市。2018年常住总人口6 323.6万人,GDP总量为30 006.82亿元,在长三角一体化发展中具有重要战略地位。从地理环境上来看,安徽省境内地形复杂多样,以平原、丘陵、山地为主,域内有长江、淮河、钱塘江3大水系;气候属暖温带与亚热带过渡地区,降水年内变化较大,2018年安徽省全年降水量为1 314.7 mm。全省人均水资源量(1 321 m)少于全国人均水资源量(1 972 m),省人均用水量(451 m)大于全国人均用水量(432 m),区域发展与水资源供给矛盾突出。

研究中衡量城市发展的指标数据来自《2019年安徽省统计年鉴》及16个地级市的《国民经济和社会发展统计公报》;测度生活用水、生产用水、生态用水、水资源消耗量等水资源的相关数据来自《2018年中国水资源公报》《2019年安徽省统计年鉴》及16个地级市的水资源公报。各计算公式中的常数项均参考以往的相关研究和安徽省实际情况得出。

1.2 模型构建

首先依据熵值法对安徽省16个地级市进行综合城市化水平评价并分级;然后运用水资源生态足迹模型测算出各城市的水资源生态足迹、水资源生态承载力和生态压力等指标,在此基础上以万元GDP水资源生态足迹指标及人均水资源生态足迹指标量化水资源利用效率;最后运用SPSS软件对城市化水平和生态足迹相关指标进行相关性分析。

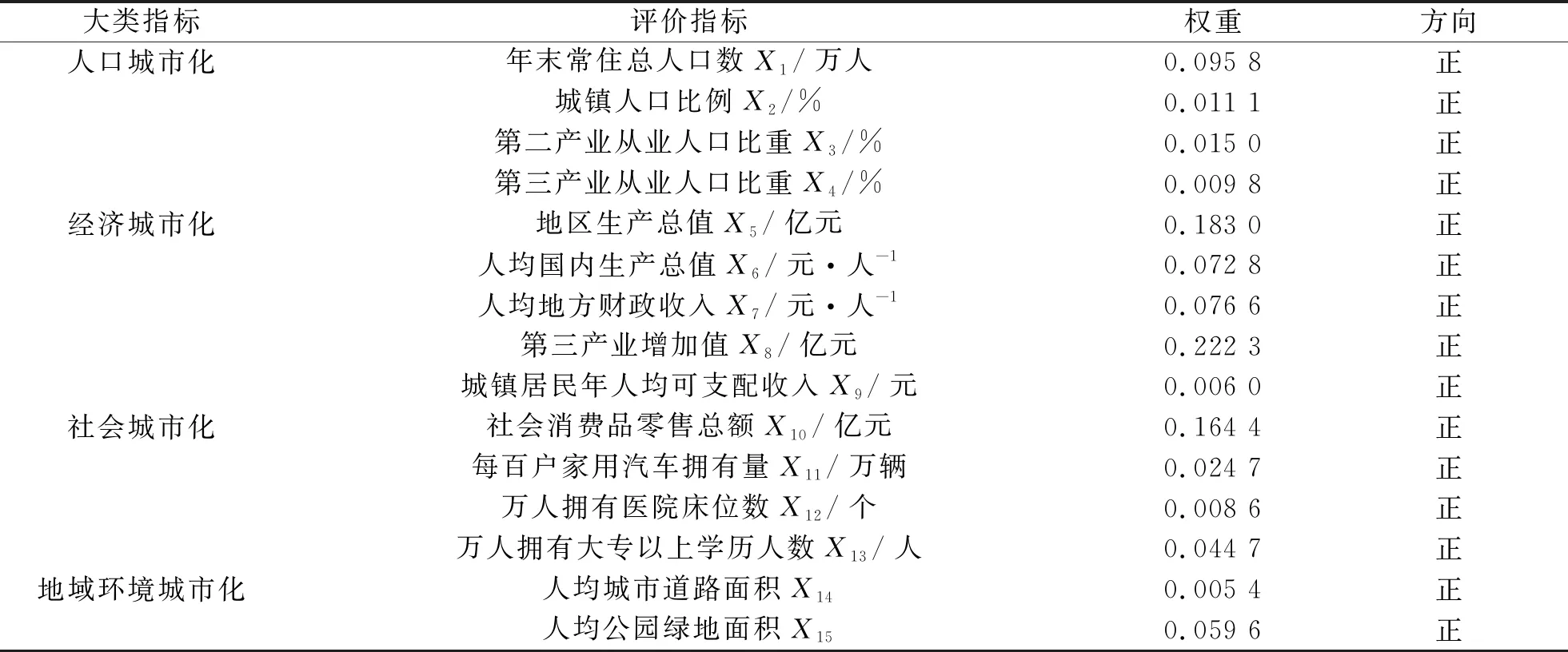

(1)城市化水平综合评价体系及测度模型。城市化是经济、人口、空间、产业结构、基础设施以及生态环境等多个因素逐步演变、相互作用的结果。结合安徽省城市发展多层次、差异大、中等水平的特点,参考近年来城市化发展水平的相关研究,选取4个大类指标、15个评价指标构成城市化水平评价指标体系(见表1)。不仅从城市化规模考虑指标的典型性,还创新性地包含了绿地面积等对用水效率有较大影响的因素。

研究主要采用熵值法对安徽省各地级市的城市化水平进行测度。以安徽16个地级市为研究对象,令X

表示第i

个城市第j

个指标的值,i

=1,2,3,…,n

(n

≤16);j

=1,2,3,…,m

(m

≤15),建立原始矩阵:X

=(x

)*,(1)

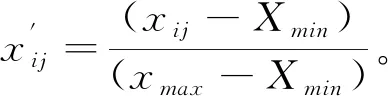

原始数据标准化处理:

(2)

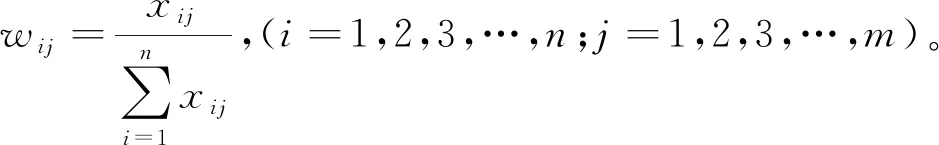

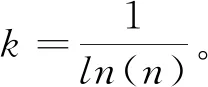

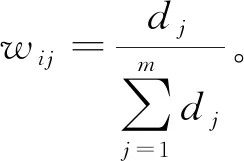

熵值法确定指标权重,第j

项指标下第i

个城市占该指标的比重:

(3)

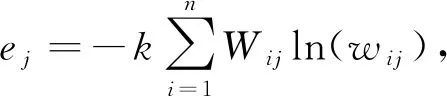

计算第j

项指标的熵值:

(4)

计算信息熵冗余度:

d

=1-e

。(5)

计算各项指标的权重:

(6)

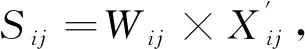

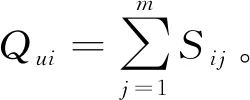

计算城市i

指标j

的得分S

以及城市i

的综合城市化水平指数Q

:

(7)

(8)

表1 安徽省城市化水平评价指标体系

(2)水资源利用效率测度模型。

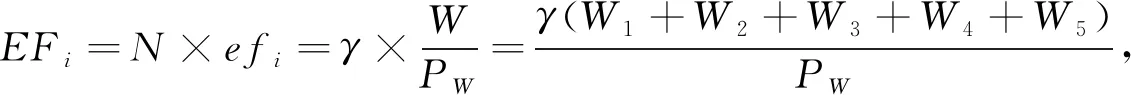

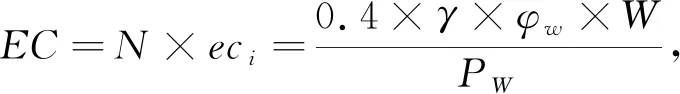

①水资源生态足迹理论与模型。20世纪90年代初,加拿大学者威廉·里斯提出了生态足迹(Ecological Foot-print)概念,将人类所消费的商品和服务以及废弃物折算成生物生产性土地面积。水资源生态足迹理论衍生于生态足迹,指的是将人类消耗的水资源转化为相应的水资源用地面积,作为一种定量方法更真实地体现了地区用水状况,被学术界广泛应用于用水效率评价研究中。其模型表达式为

(9)

(10)

式中,i

为水资源用水类型;EF

为第i

种水资源类型的生态足迹(hm);N

为区域人口数量(人);ef

为第i

种水资源类型的人均生态足迹(hm);W

为水资源消耗量(m),包括农业生产用水量、工业生产用水量、城镇公共用水量、居民生活用水量、生态环境用水量;γ

为水资源全球均衡因子,以WWF

2002确定的水资源均衡因子5.

19作为计算值;PW

为水资源全球平均生产能力,参考同类研究文献[25],其值取3 140 m/hm。②水资源生态承载力及水资源生态压力。水资源生态承载力指在某一具体历史发展阶段下,以维护生态环境良性循环发展为条件对该地区社会经济发展的最大支撑能力。

(11)

式中,EC

为水资源生态承载力(hm);ec

为人均水资源生态承载力(hm);φ

为该区域水资源产量因子;W

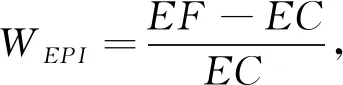

为该区域水资源总量。参照张乐勤的相关研究,水资源生态压力模型如式(12)所示:

(12)

式中,W

为水资源生态压力,指数越大对水资源胁迫越大。W

<0时,说明人类社会经济活动对水资源影响在其承载范围内;W

>0则表明水资源处于不可持续状态。③水资源利用效率。人均水资源生态足迹为

(13)

式(13)反映了每人消耗的水资源生态足迹量,数值越高表明用水效率越低。

万元GDP水资源生态足迹(hm/

万元):

(14)

式(14)指某区域特定时段内水资源生态足迹与区域GDP的比值,数值越小说明用水效率越高。

(3)城市化水平与水资源利用效率相关性分析方法。为探究安徽省城市化发展与用水效率的相互影响,运用Pearson相关分析法计算各城市综合城市化水平与水资源生态足迹指标的相关系数。Pearson相关分析计算方法为

(15)

式中,Pc

为相关性系数;N

为样本个数;x

和y

分别对应两组变量的数据序列;Pc

的绝对值越大,x

和y

相关性越强。2 实证分析

2.1 安徽省城市化水平分析

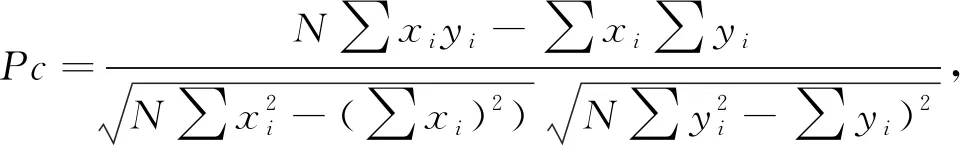

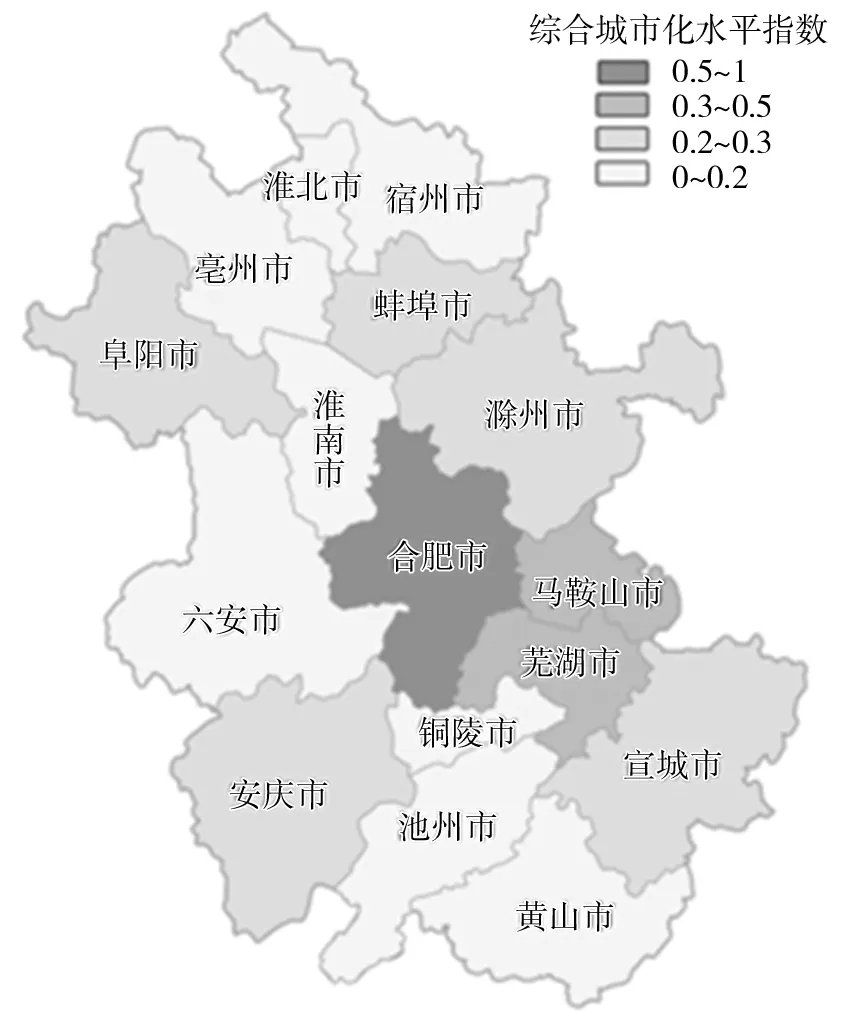

由熵值法计算得出各地级市综合城市化水平指数如表2所示。参考城市化阶段相关研究成果,可将其分为4个城市化水平阶段,分别为高城市化水平(综合城市化值>0.5),较高城市化水平(0.3<综合城市化值<0.5),中等城市化水平(0.2<综合城市化值<0.3),以及较低城市化水平(综合城市化值<0.2)。

总体来看,安徽省城市化水平由合肥都市圈向南北发散呈下降趋势。合肥作为全省的政治、经济和文化中心,聚集了大量资本、劳动力、信息和技术资源,其人口城市化、经济城市化及社会城市化指标值均位列全省第一,综合城市化指标明显高于其他城市。近年来合肥科技创新能力不断提高,城市化进程愈发加快。芜湖和马鞍山位于第二梯队,具备长三角一体化发展的良好区位优势,产业基础雄厚,城市发展动力强劲,而安徽省皖北大部分城市及部分皖南地区城市化发展水平仍较低。

表2 安徽省各地级市城市化水平

图1 安徽省各地级市城市化水平

2.2 水资源生态足迹及用水效率分析

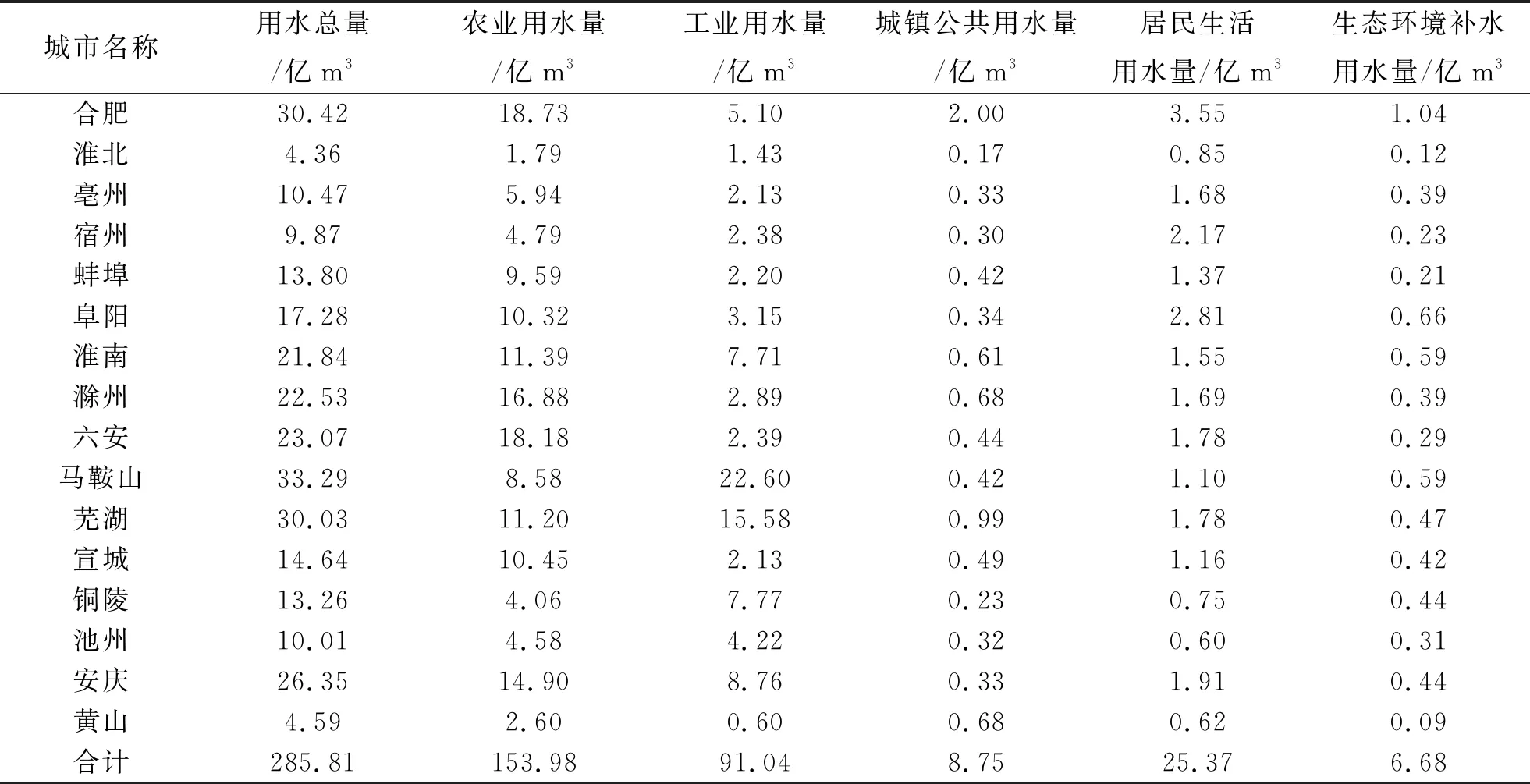

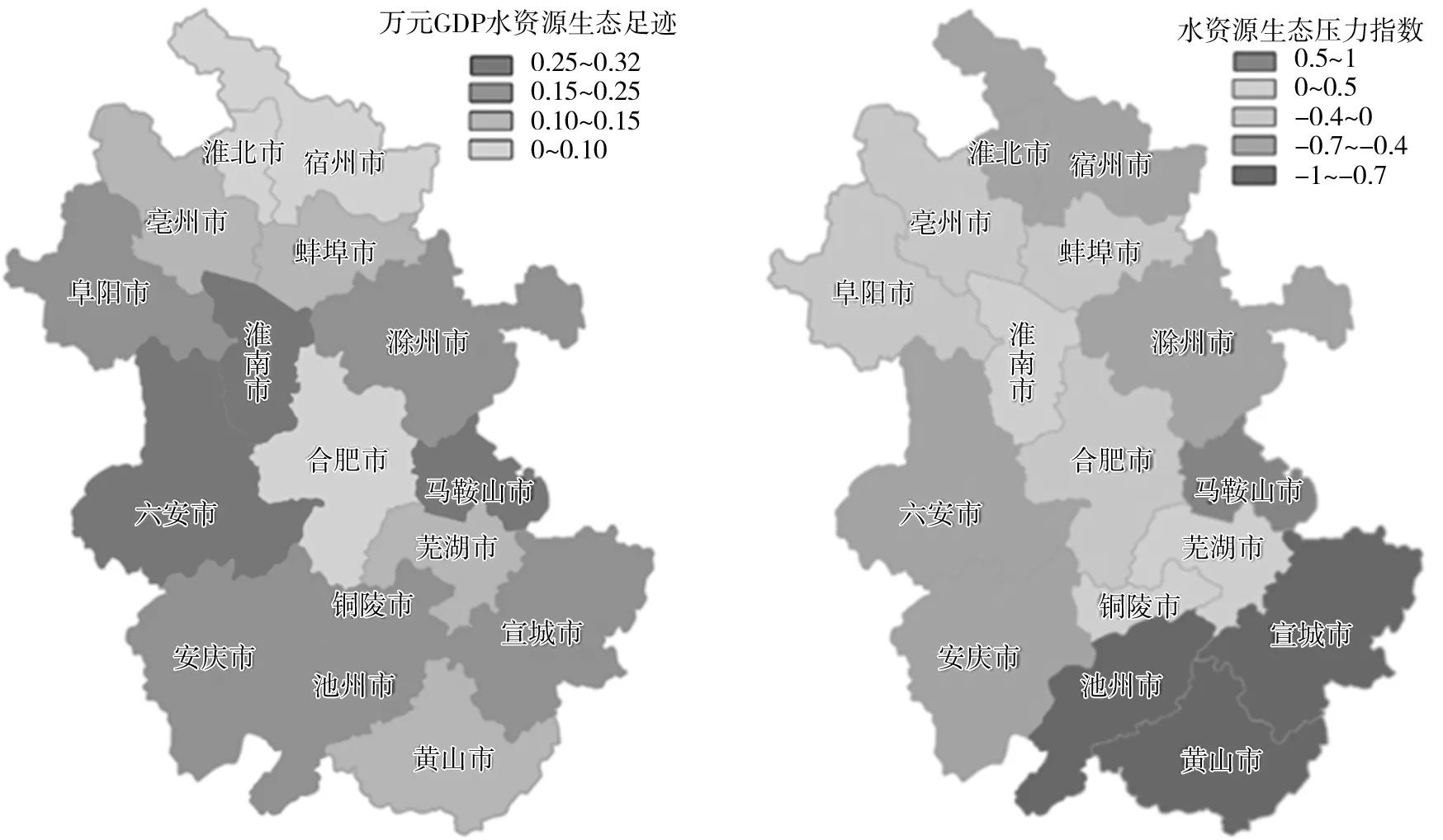

参考《2019年安徽省统计年鉴》及水资源公报,安徽省各地级市用水情况如表3所示。根据水资源生态足迹计算模型,得出安徽省各地级市水资源生态足迹相关数据如表4所示。

从总体用水构成占比来看,2018年安徽省水资源生态足迹总量为47 240 570 hm,其中农业用水生态足迹所占比例最高,达到53.8%,其次为工业用水生态足迹;第三产业用水生态足迹仅占总量的14.3%。这与安徽省产业发展现状相一致。安徽省是我国重要的农产品生产基地,2018年全年粮食产量居全国第四位,省内淡水面积居全国第二位,水产品产量在全国市场占有较大份额。农业总产量大,因此农业总用水量也较大。

从水资源生态足迹总量来看,2018年马鞍山总量最大,为5 502 392 hm,其次为合肥和芜湖,这与城市发展战略相关。马鞍山作为安徽省传统工业城市,能源消费强度高,重工业所占比重大。全市用水主要集中在第二产业,2018年马鞍山工业用水量达22.6 亿m,为全省最高。

从不同城市的用水构成占比来看,城市化水平越高,农业用水占比越小,第二、三产业用水占比越大。农业用水主要集中在皖北城市化水平较低的地区,皖南多为山区,农业用水比重相对较小。合肥作为全省城市化水平最高的地区,人们对生活水平、居住环境要求更高,因此其城镇公共用水量、居民生活用水量及生态环境补水量均最高,第三产业用水比重较大。

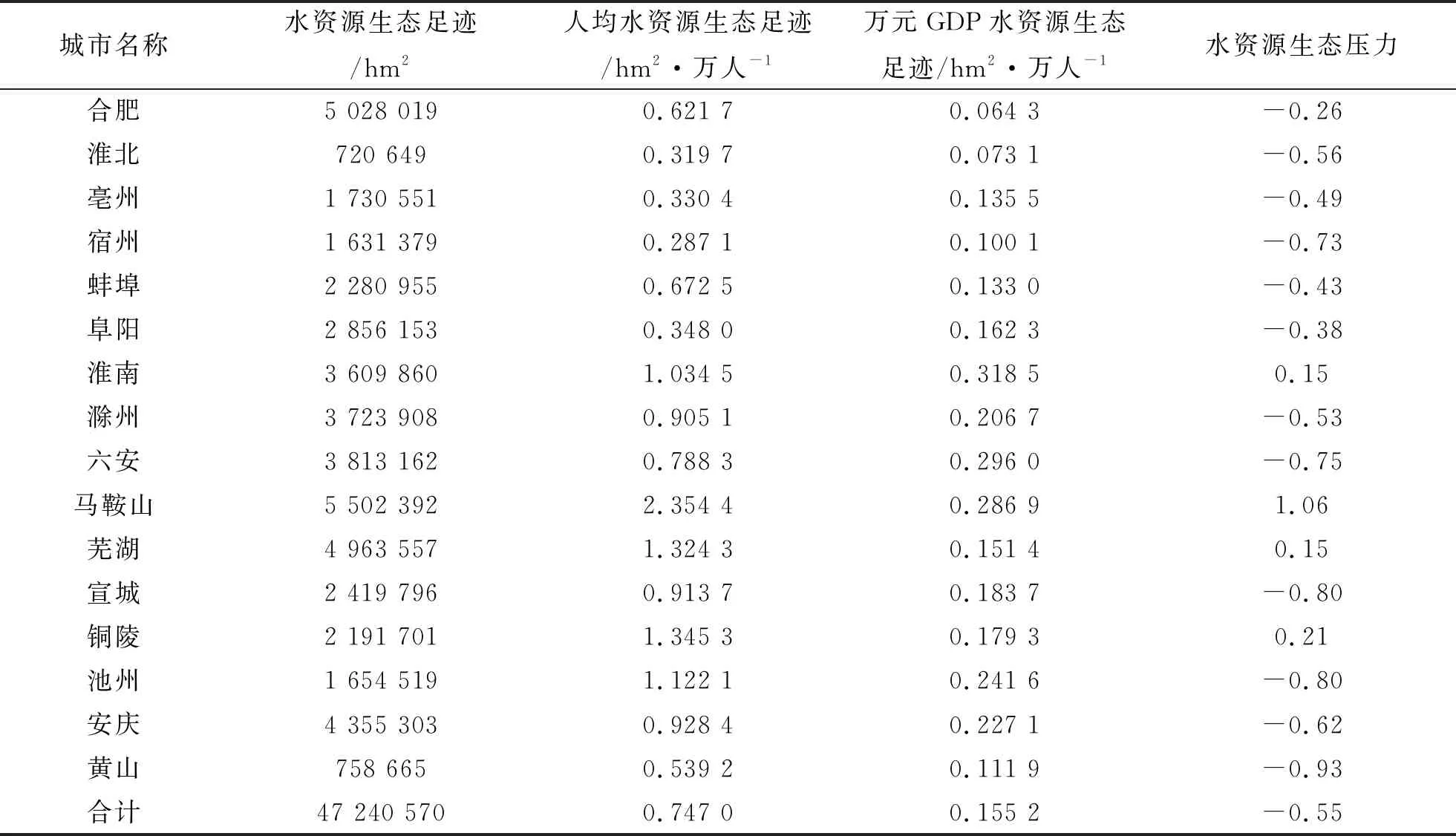

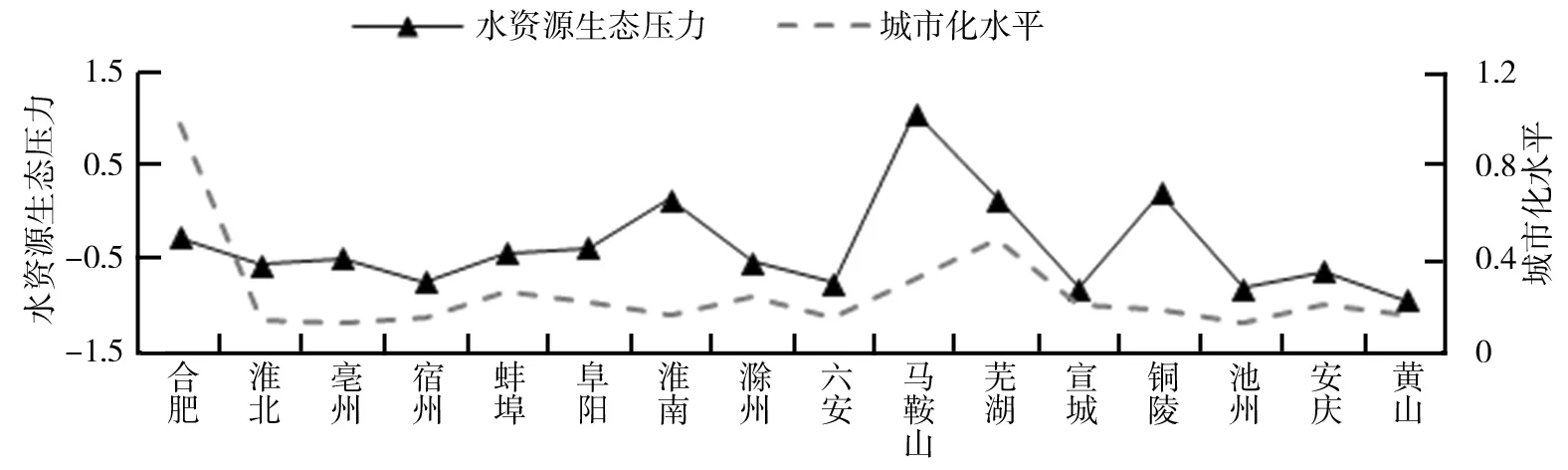

从用水效率来看,2018年安徽省人均水资源生态足迹为0.747 hm/人,万元GDP水资源生态足迹为0.155 2 hm/万元。对比2018年全国人均水资源生态足迹(0.714 hm/人)和万元GDP水资源生态足迹(0.108 9 hm万元)可以看出,安徽省水资源利用效率低于全国平均水平。从水资源生态压力来看,安徽省总体水资源生态压力指数为-0.55,表明社会经济活动对水资源影响在其承载范围内。但水资源生态压力空间分布并不均衡,压力值整体呈现由安徽中南部向皖北、皖南逐步递减的空间格局,具体如图3所示。

表3 安徽省各地级市用水情况

表4 安徽省各地级市水资源生态足迹等相关数据

图2 安徽省万元GDP水资源生态足迹 图3 安徽省水资源生态压力

2.3 城市化水平与水资源利用效率关系分析

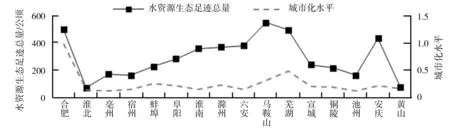

图4 安徽省地级市城市化水平与水资源生态足迹总量关系

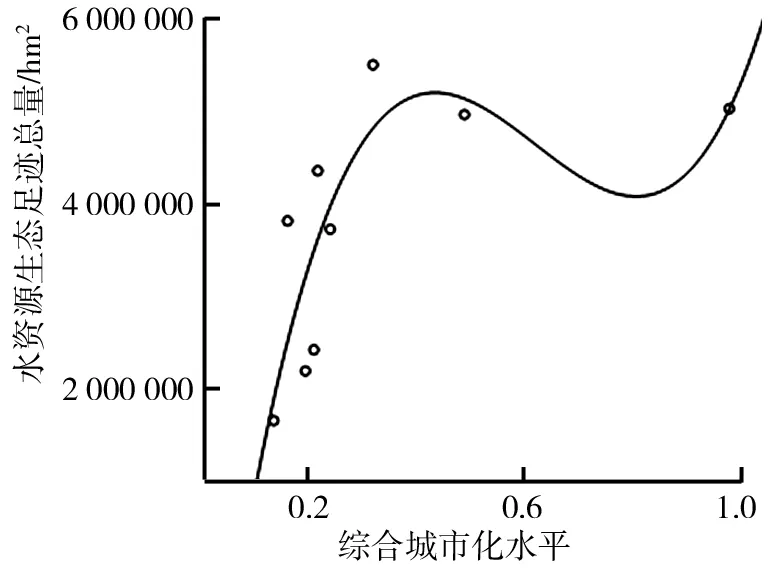

(1)城市化水平与水资源生态足迹总量关系分析。安徽省不同城市化水平城市的水资源生态足迹总量如图4所示。由图4可知,总体上城市化水平越高,水资源生态足迹总量越大。为了进一步验证二者之间的关系,选取合肥、芜湖、马鞍山、滁州、宣城、安庆、铜陵、六安及池州代表安徽省不同城市化水平的城市,通过SPSS软件相关性分析,发现城市化水平与水资源生态足迹总量之间存在显著的相关关系(R

=0.

667)。随着城市化发展,水资源生态足迹总量呈现先增加,再缓慢下降,最后缓慢增长的“N

型”增长曲线,具体如图5所示。由图5可知,城市化发展初期,城市用水量主要集中在第一产业,第二、三产业还处于初期发展阶段,水资源生态足迹总量较小;随着城市化进入快速发展阶段,第二、三产业用水量比重逐渐增加。便捷交通、高端医疗、优质教育等城市发展红利吸引人口大量向城市集中,人口城市化进程加速,居民日常用水量不断增加,同时高污染、高耗能产业的发展使得工业用水生态足迹急速增长;当城市化发展到一定阶段时,城市环境问题凸显,政府对生态环境愈加重视,居民节水意识提高。第一、二产业逐步实现集约化、规模化,水资源生态足迹总量呈现缓慢减少的趋势;随着城市化水平的不断加深,城市规模不断扩大,第二产业依旧是带动经济发展的主要因素。同时居民对城市绿化和生活水平的要求也越来越高,第三产业用水量持续增加,水资源生态足迹总量又出现缓慢增长的迹象。

图5 代表城市的城市化水平与水资源生态足迹总量的关系

(2)城市化水平与人均水资源生态足迹关系分析。通过SPSS软件对各城市城市化水平与人均水资源生态足迹进行分析发现,二者并没有显著相关性,这与相关研究结果不一致,即城市化水平越高的城市其人均水资源生态足迹没有呈现下降趋势。究其原因,安徽省城市化水平总体不高,城市化水平的提高主要依靠第二产业发展带动,高能耗高污染产业仍在持续,大部分城市水资源生态足迹总量还是持续上升的态势;相比于长三角其他地区,安徽省大部分城市对外来人口的吸引力较低,城市人口规模不大。因此,人均用水量还处于较高水平。

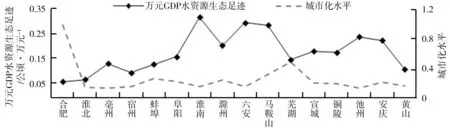

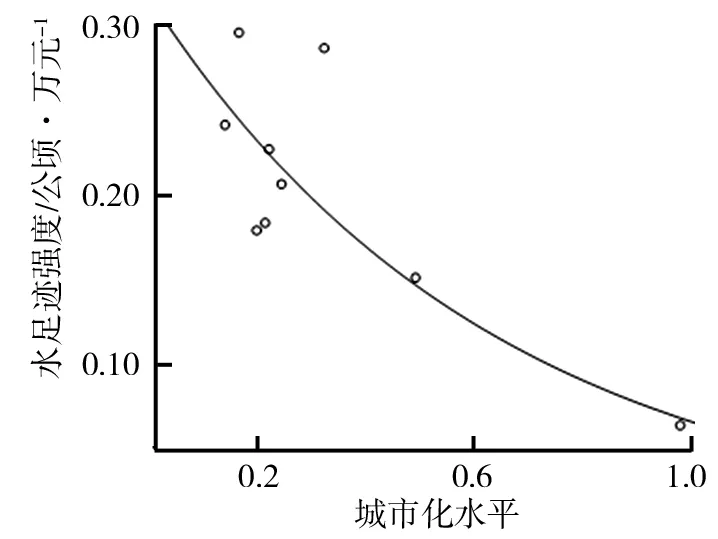

(3)城市化水平与万元GDP水资源生态足迹关系分析。万元GDP水资源生态足迹是反映水资源利用效率的重要指标。以合肥等为代表城市进行分析,结果显示二者之间存在反向关系(R

=-0.

790),即城市化水平越高,万元GDP水资源生态足迹越小,表明其水资源利用效率越高。城市化发展初期,农业仍处于传统粗放的生产模式阶段,生产耗水量大且农产品经济产值低。工业多为资源消耗型产业,因此单位国民生产总值的水资源生态足迹较大,反映出水资源利用效率较低。随着城市化的不断发展,农业生产模式逐渐向高效集约型转变,农业综合生产能力不断提高。同时工业和第三产业的快速发展带来了国民生产总值的大幅增长,水资源利用效率不断提高。城市化水平发展到一定阶段,城市发展逐步从依靠劳动力、能源等要素向依靠技术、资金等要素的发展模式转变,产业结构趋于合理,用水效率持续提高。合肥作为安徽省城市化水平最高的地区,万元GDP水资源生态足迹为0.064 hm/万元,表明其水资源利用效率处于全省最高水平。

图6 安徽省地级市城市化水平与万元GDP水资源生态足迹的关系

图7 代表城市城市化水平与万元GDP水资源生态足迹的关系

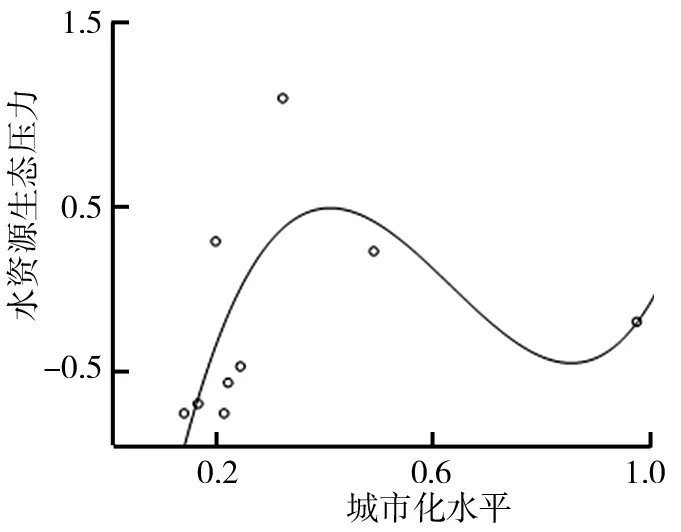

(4)城市化水平与水资源生态压力分析。水资源生态压力指标越大,表明人类活动对水资源胁迫越大。将合肥等代表城市的城市化水平与水资源生态压力进行相关分析,得出二者具有相关性(R

=0.

594)。当城市化处于较低水平时,城市总体用水量不高,尤其是降水较为丰沛、森林覆盖率较高的皖南黄山、池州和宣城地区,水资源生态压力指数均小于0,此时人类社会经济活动对水资源的影响在其承载范围内。随着城市化进程的推进,水资源生态足迹总量急速增加,水资源生态压力指数逐渐增大。马鞍山、芜湖、铜陵地区的水资源生态压力指数大于0,城市水资源供需矛盾突出。究其原因,上述城市工业用水生态足迹占比高,尤其是马鞍山和铜陵的工业结构以传统的钢铁、铜冶金、煤炭、火电为主,城市化发展对水资源可持续利用形成了较大压力。

城市化水平发展到一定阶段,为了缓解用水问题,政府通过各种措施加强水资源管理,使水资源生态压力逐渐回落到生态承载力可承载范围。以合肥为例,通过调整农业种植结构、开展灌区节水改造,推广工业节水工艺和技术,加强中水利用,开展巢湖河道综合治理等措施,基本实现了经济与资源、人口、环境协调发展。

图8 安徽省地级市城市化水平与水资源生态压力的关系

图9 代表城市城市化水平与水资源生态压力的关系

3 结论与讨论

研究以安徽省为例,以水资源生态足迹理论为定量方法对水资源利用效率进行评价,创新性地量化并验证了城市化水平与用水效率之间的相互关系。研究结论如下:

(1)安徽省城市化发展可分为4个阶段。合肥城市化水平最高,芜湖、马鞍山处于较高城市化等级,其余城市的城市化水平较低。应抓住长江经济带发展、中部崛起、长三角区域一体化高质量发展机遇,发挥合肥的辐射带动作用,促进区域的可持续发展。

(2)从水资源生态足迹构成占比来看,2018年安徽省水资源生态足迹总量为4 724 亿hm,农业用水生态足迹所占比例最高,其次为工业用水生态足迹。城市化水平越高,农业用水占比越小,第二、三产业用水占比越大。因此需要优化现有的农业生产模式,进一步推进规模化和集约化生产,缓解粮食增产需求与农业可供水量短缺之间的矛盾。

(3)在不同的城市化阶段,各地区面临不同的供需状况。随着城市化发展,水资源生态足迹总量呈现先增加、再缓慢下降,最后缓慢增长的“N型”增长曲线,阶段性特征明显。水资源生态压力则随着城市化发展先增加后缓慢降低。城市化水平较低的城市未来发展还需要更多水资源投入,加大水资源储备,合理开展水资源管理。

(4)总体上水资源利用效率随着城市化进程发展不断提高。城市化水平越高,万元GDP水资源生态足迹值越低,人均水资源生态足迹与其城市化水平并没有显著相关性。未来应把提高水资源利用效率作为水资源管理的重点,在不同的城市化阶段制定差异化的水资源管理政策,依托科技创新积极发展战略性新兴产业,加大水环境保护力度,使得经济社会发展产生的水资源生态压力与水资源生态承载力相平衡,最终实现城市化可持续发展。