大漠老兵

2021-10-15谢志强

谢志强

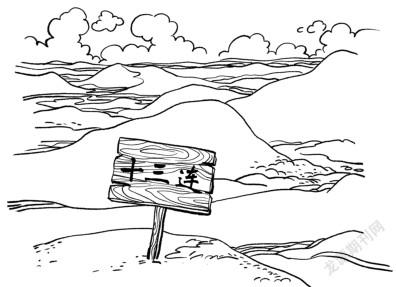

十三连

我走出绿洲,进入沙漠,好像我身体里的水分迅速地被沙漠吸收了。烈日当空,热浪滚滚,沙地上的灼烫通过鞋底传上来,我得避一避。

一片沙丘,像刚揭开的一笼窝窝头。我看到一扇门,一推,门是虚掩着的。圆拱形的屋顶。我喊了几声:“有人吗?”只听见自己的问。本来是一个问,却弹回来多个问。屋里空空荡荡,连个凳子也没有。是给新的军垦战士(农场职工被称为军垦战士)腾出的房子?

屋里凉爽,似乎有一股风在屋內东碰西撞。我想起曾经有一只麻雀飞进我家的房子,发现不对劲儿,满屋子盲目地乱飞,把尘土、草屑也带动起来。当时,我关住了窗户。

忽然,外边仿佛也有一股风,来接应屋里被困住的风,门吃惊似的张开嘴。

我也惊了一跳。父亲出现在门口。他穿着厚厚的棉袄,缩着脑袋,双手对插在袖筒里,冷得在发抖。我穿着一件的确良衬衫还嫌热。

父亲说:“不好好上学,跑到这里干啥?”

我说不出到这里干啥,确实说不出。书包躲在我的屁股后边。我听见父亲的牙齿在打战,好像屋外是寒冬。我携带进来的炎热已冷却。我的心开始颤抖,使我的身体也抖起来……我畏惧父亲。

有一天夜晚,没生煤炉,我冻得受不了。父亲要我到外边撒一泡尿,我返回后,被窝似乎暖和了许多。屋外比屋里更冷。

现在,父亲的身体舒展开来。他摆出父亲的威严,说:“去给我打一瓶酒。”

我巴不得赶紧躲开父亲。父亲的棉袄给我造成了错觉,好像夏季一下子跳到了冬季。可是,我一出门,热浪扑面而来。干燥的热。我背后响了一声关门声,像是屋里的风没来得及出来。

我已没汗可出了。我奔跑,因为鞋底传达到脚底的热,像烙铁,我尽量让胶鞋停留在沙子上的时间短暂些。我闻到橡胶的气味——恐怕脱胶了。

我的脑袋像灌了沙子,却生出一点儿“绿意”——我没带钱。

我又往回跑。风正在抹去我的脚印。我看见沙丘上,风轻轻吹过,画出像波纹一样美妙的图案。

在绿洲里的农场,土坯垒砌的屋子都差不多。有一天半夜,尿憋醒了我,我像梦游一样出门,转到屋门前的高粱秆棚(每一家都有,灶间兼仓库)背后,然后,顺时针转回来,梦尾随着我。进了屋,钻进被窝,感觉被窝被人占了。有另一个人,那个人惊叫一声。灯亮。——我糊里糊涂进了邻居同学的家,而且是女同学。她的床的位置也跟我的一样,只不过气味异样。那以后,我尽量避开那个女生。同一个教室,她一见我,脸就红。

我找不到那扇门,根本没有门的迹象,只是一片大小一样的沙丘。我最怕雷同、重复的东西,尤其是老师为纠正错别字而要我把一个字重写五百遍。我几乎要崩溃——这是最厉害的惩罚。

好像我和父亲处在两个季节。想起那件棉袄,我几乎要燃烧。父亲想以酒驱寒,可是,他一向滴酒不沾呀。

我在沙丘群里兜圈,不时拍一拍、推一推沙丘。要是凑巧,就能推开一扇门。沙丘毫无反应。只见风在沙丘之间吹过,吹起轻烟似的沙尘,又将我的足迹抹掉。

我终于发现一块木牌,木牌没有油漆,上面用墨汁写着:十三连。

十三连显然已有历史,那墨迹已淡,仿佛要隐去,留着风吹日晒的痕迹。我到过农场的许多连队,还是第一次知道有个十三连。连队看不出人迹。我猜,是不是本来开垦出了绿洲,后来沙漠又反扑过来,收复了失地?

我不敢久留了。我害怕十三连的寂静,像要出事一样的寂静。我朝一抹绿奔跑,那绿色仿佛从地面升了起来,加厚加宽。我恨不得跳进连队的涝坝,如同一片果干放进水中,吸收了水分,恢复原样。

我听见哭泣声,我家门前聚集了许多人。

父亲死了,冻住了一样。

母亲说:“你还不过来哭!”

我说:“爸爸要喝酒。”

母亲说:“你过来哭。”

我哭不出来。我逃了学,父亲已没能力揍我了。我的心在颤抖,那里像是风口。

夜晚,我坐守在父亲的遗体前。我担心他可能突然坐起来,板起脸,说:“怎么还没把酒打回来?!这点儿小事你都做不好?!”

我问已哭不出泪的母亲:“十三连?”

十三连不在农场的正式编制之内,正式编制的连队里,都是活人。农场把埋葬死人的地方称为十三连——无碑的墓中大多都是跟父亲一样的老兵,个个都是党员。风过大漠,他们把故事都带走了。

小伙伴里,只有我知道十三连的秘密。一个人死了,大人就说他去十三连了。那以后,我就忌讳“十三”这个数字,却常常绕不过去。

老管的仓库

团长叫老管当团部仓库的管理员,说:“你姓管,就当保管吧。你是老党员了,该怎么管,你知道的。”

老管名叫平娃,小时候给地主放羊,一天,少了一只羊,他不敢回去,怕挨打,就投奔了抗日队伍。老管受过伤,一变天,他的身体就是气象预报——腰骨酸痛。他斗大的字不识一箩筐,但当时讲究个根正苗红,况且,他干事有板有眼,团长放心。老管说这是赶鸭子上架。

团部的仓库,有各种生产生活用品。领出东西,那么多品种,咋记账?

老管在每一种物件的架子前放了个碗,来人领几件,他就往碗里丢几粒苞谷。这个方法,老管在解放区选村长时见到过。麻袋装着苞谷,沿墙码起一摞,到屋顶了,记账用的苞谷不缺。

仓库里的账目一清二楚。

老管大半辈子没管过人,更没管过那么多东西。他本来有升官的机会,可是他拒绝了,他说:“我管不了别人,只能管住自己。”后来,他给团长当警卫员,管着一匹马。

老管对自己用苞谷粒儿记账很得意,很为自己高兴了一阵子,还说给老伴儿听。

转眼间,月底结账,也就是核算发出了多少物件。老管叫儿子帮忙。他数苞谷,儿子记数字。

老管把仓库里的物品拾掇得整整齐齐,像营房的被子。他还自娱自乐,边拾掇边哼歌,哼的都是战争年代的老歌。词记不全,他哼调子。有时,别人说起团部的仓库,会说那就是老管的仓库。

核算那天一大早,他率领儿子走进仓库,哼着《打靶归来》。那架势,像带了一营的兵(他把“营”念得跟“人”同音,家乡方言)。儿子手里拿着个小本子。

哼着哼着,戛然而止。老管的脸色骤变,话就难听:“他妈的,谁跟我捣蛋?记账的苞谷咋少了?”

老管到外边骂,说:“门卫,你吃干饭的呀!小偷进过仓库你没听见动静?”值班的门卫也是老资格,说:“就你掌握着钥匙。有人进去偷,也偷值钱的东西,咋会偷喂马的饲料?”

仓库里东西都没缺,唯独碗里的苞谷少了。门卫眼尖,发现了碗里的老鼠屎。儿子也发现,其他碗里也有老鼠屎。

老管说:“账簿给毁掉了。”

盘点库存,进出平衡。老管的脑子好使,似乎仓库就装在他的脑袋里,一个月发出多少物件都记得。他恨死了老鼠,堵上了所有的鼠洞,还下了夹子和鼠药。

苞谷记账的弊端十分明显。老管采取了灭鼠的措施,还是怕漏网的老鼠破坏他的账目。老管碰上犯难的事儿,脸上就会表现出来——整天苦着张脸,睡不定,吃不香。他原本是头一挨炕头呼噜就响起的人。老伴儿听不见他的呼噜,也跟着发愁,却愁不到点子上,无非是劝他多吃饭早睡觉。

老管的火气也大了起来。一天晚上,他卷了一根莫合烟,抬头看见墙壁上画着人写着字,刷得白白的墙壁,让儿子画得乱七八糟。他的心情也跟着乱。他一把提溜起儿子,儿子的嘴里还嚼着馒头。他顺手就是一巴掌,儿子鼓鼓的嘴巴喷出碎碎的馒头。

他说:“你把墙糟蹋得乱七八糟!”

老伴儿起来劝,说:“你不是表扬过儿子这么画吗?现在突然又看不顺眼了?”

老管的脸,顿时阴转晴,云开雾散。他笑了,说:“好,好,画得好!”

儿子哭起来。

老管连忙去哄,说:“别哭别哭,接着吃饭,男子汉哭了丢脸,我陪你吃饭。”老伴儿说:“一会儿下大雨,一会儿出太阳,就知道拿孩子出气。”

第二天,老管就开始在墙上记账。货架都挨着墙,他把墙当账本。画了只有他认识的符号,如同象形字。例如,有人来领一把铁锹,他就画一道杠加一个椭圆;领走一把坎土曼,那个椭圆就跟那道杠垂直。领几把就是几个“象形字”。

有一回,团长来仓库视察,说:“老管你有进步了,开始识字了。”

老管说:“不是识字,是记账。”

团长说:“逼大老粗……逼得老管创造象形文字啦!”

这么一说,老管感到了学习文化的重要性、紧迫性,他开始拜儿子为师。可是,写出的字硬胳膊硬腿,写罢了字又读不出音,儿子嫌他笨。他一火,扇了儿子一巴掌,说:“老子生了你,你教了几个破字就不耐烦?老子小时候要有学习条件,还不比你强?你摆什么臭架子!”

儿子哭了。

老伴儿说:“你拜了老师,就要端正态度。学生咋能打老师?”

老管说:“抬舉他,他倒蹬鼻子上脸了!”

有一回,团部开会,团长还是表扬了老管,说他是个“红保管”,心里装着公家的仓库。团广播站还播放了他管理仓库的先进事迹。

晚上,老管站在没人的地方,听广播,他总觉得表扬的那个人是另一个人。那平平常常的事儿,本来就是他的职责;换个有文化的人,咋能像他这么费心费事?所以,那个人咋也算不得“先进”。踏着月光,他回家。影子在前边带路,他哼起了《我是一个兵》。

过了一个礼拜,降了一场大雨。沙漠边缘的绿洲,这么大的雨还是头一回。一连下了两天一夜,到处发洪水,老管住在仓库里,到处接漏。雨停时,墙壁上的记号,已被沿墙渗漏的雨浸得模模糊糊了。仓库毕竟是土坯房,已老旧了,哪经得住空前的大雨?

老管没日没夜地盘点库存。他在仓库里打了地铺。盘点的结果,他叫儿子记了下来。那以后,他谦虚起来,再没有碰儿子一指头。他指指脑袋向儿子声明:“你爹这个仓库旧了,得慢慢往里放字,慢慢往架子上摆,你可别不耐烦!没放过字的脑袋对字陌生着呢!生字生字,多认认,它才能成熟字。”

[责任编辑 王彦艳]