任务型教学与课文教学:“相容”还是“排他”?

2021-10-14赵福楼

赵福楼

【关键词】课文教学,任务型教学,统合

《普通高中语文课程标准(2017 年版)》以学习任务群为语文课程内容,这与传统语文教学以课文为载体不同。“学习任务群”的理念在修订义务教育语文课程标准中得到沿用。即语文教育基本达成关于构建语文课程内容的共识,以学习任务群为内容载体,引导学生学习运用祖国的语言文字,形成语文学科核心素养。[1]

可以预见,推进语文课程改革实施势必要构建基于学习任务群的教学新范式。于是,有人以为课文载体已经被学习任务群所取代,语文教学也应该抛弃课文教学。在教师思想困惑的这个“当口”,笔者觉得有必要讨论一下基于学习任务群的任务型教学与课文教学的关系问题。

一、课文:基于文本的语文教学的逻辑起点

课文教学与语文课程以课文为载体具有对应性。在中国近代废除旧学而推动新学,采取班级授课制并建立学科课程体系之时,语文课程的重建具有两大难题:一是要确定语言形式。语文教学是用文言还是用白话?二是要确定学习内容。孔子兴学之后,基本确定了以古汉字学习、经典阅读、传承儒家思想为秉持的传统。新学要破局,主张学习白话文,学习应用典范的现代汉语。20 世纪20 年代初,北洋政府训令小学“ 国语课”全部使用白话文(语体文)。[2]那时的教育家都是推动白话文运动的重要人物。在语文课程重建的过程中,被保留下来的是文选式的教材编写体例、教材选文的经典性、倡导诵读与涵泳、重视文化传承与学生思想教育等。课文作为语文课程的载体,这个传统并没有被破除和舍弃。

在每一次推动语文学科建设科学化发展的过程中,我们都始终绕不过一个问题:语文课程的内容是什么? 语文课程要让学生学习什么,这是课程建设不能回避的重要问题。1929年的《中小学课程暂行标准》把语文教育区分为“小学国语”和“中学国文”两个科目,这可以视作语文课程包括国语和国文两部分内容。对于语文课程建设影响最大的是“听、说、读、写”的粗线条划分,这个划分把学生语文学习的四种常见行为作为语文课程内容。之后还有关于内容的精细化划分,即认为语文学习内容主要包括“ 字、词、句、篇、语、修、逻、文”。其实,这些界定还是不具体,是在一个范围内来划定语文学习什么。这种关于语文课程内容的讨论并没有在学界形成一致性的认识,没有得出一个普遍认同的结果。

语文教学大纲和后来的课程标准长期缺少内容标准,主要原因就是前面这些讨论没有结果。而语文课的教学在学校里日日推进着,在实践层面上,课文是语文课程内容的重要载体。“ 字、词、句、篇、语、修、逻、文”这些所谓语文知识都存在于课文这个语言环境里,课文的重要性自然不言而喻。

教材是文选式的,以课文为载体,实施基于经典文本的教学。这是语文教学的基本模式。然而在教学实践中,出现了这样一些问题:课文被拆解为语言材料,以知识化的方式呈现,这就导致了教学的知识化倾向;教学与阅读实际相背离,脱离具体语境的语言材料在教学中被提炼出来,变成语法知识,丧失了人文性与审美性,使语文学习变得非常枯燥无味;单篇阅读走向精细化,进行意义的过度阐释,而学生在生活实际中经常遇到的语言学习问题,如整本书阅读、非连续文本阅读、研究性与综合性阅读、口语与写作训练等,在语文课程里被边缘化甚至成为空白点。正是基于现实语文教学中存在的如上问题,我们必须用补偿性的办法(即补短板)推进语文课程改革。

二、任务:新型教学对话关系建立的基础

文本是阅读的对象,而阅读教学是由一个接一个的学习任务来关联和驱动的。学习任务的呈现形式是多样化的,包括问题、练习、作业、研究专题、学习主题,以及多样化的学习成果等。新时代教育改革的潮流要求因学设教、因材施教,突出学生的学习主体地位,这便倒逼语文课程重新构建教学模式,任务型教学即应运而生。

任务型教学并不是一个新生概念。它最初在语言学习应用中诞生并成熟起来,以杜威的实用主义作为教育理论基础,强调以学生为中心,认为学生是知识学习的主体和知识意义的主动建构者。任务型教学在英语教学实践中尝试以任务学习为贯穿课堂活动的线索。[3]Skehan(斯凯恩)对任务有如下论述:意义优先,任务完成为主,评估基于任务完成与否。[4]任务型教学后来打破了课堂界限、学科界限,更加突出综合性、探究性、研究性、整合性等。我们在新时代推进新课程改革,语文课程设定学习任务群,与之相应的是在实践中开展任务型教学。这个任务型教学便是一种突破课堂时空局限,强调围绕学习主题、专题或问题,以任务学习为主体形式,注重学习全程监控的一种教学模式。现在教育改革中涌现出来的研究性学习、综合性学习、群文阅读、专题研讨、项目式学习等,与之具有紧密关系。

笔者发现在任务型教学的演化之中,师生聚焦的学习任务已经从课堂学习的小任务,变成具有课程内容性质的、学生在一个时间段内集中学习的大任务。学习任务放大,学生学习时间拉长,这给学生学习与教师教学都带来严峻考验。因此,在高中课程改革实施之后,各地各校的高中语文教师普遍感觉压力倍增,而且遇到很多困惑和问题。大家所纠结的是:以任务型教学为主体是否要割舍掉课文教学,任务型教学与课文教学是“二取一”吗?其实,由任务型教学的缘起看,杜威强调的“ 做中学”,其实就是由课堂上的学习任务所驱动的学习活动,是基于课文语境的学习。任务型教学并不排斥课堂,不排斥课文。那种用一个大任务的学习,把学校小课堂与社会大课堂完全打通,用一个大任务把所有学科学习都装进去,用学生的自觉主动学习作为动力源泉的设想,无疑具有超现实特征。事实上,大任务、突破课堂与课文、学生完全自主学习的任务型教学,在教学改革中是“外挂”,而不是“主体”。语文教学的主体模式还是课文教学。

三、统合:任务型教学与课文教学需要同构

现代教育相比传统教育在很多方面已经发生了重大变革,可是在分科教学、班级授课、统一教材以及秉持教书育人使命等方面具有传承性。换句话说,从当前的现实来看,课堂不变、教材的选文模式不变,而要求教师教学在这个基础条件下发生逆转,用大任务教学、大单元教学取代课文教学,这是行不通的。还应该看到,英语教学普遍应用的任务型教学,其情境与任务设定还是源于课堂和课文的,是基于此主张向课外生活延展。这是一种比较符合实际的教学选择。

就此而言,任务型教学应该并行两种模式:一是基于课堂,以课文学习为主体的,基于语言情境(文本情境)的任务驱动的教学,以师生互动为主要教学形式;一是基于生活中的语文应用,以课内外结合为主要形式,用真实生活情境引发学生学习兴趣和动机,并且以具体任务驱动学习探究的教学。

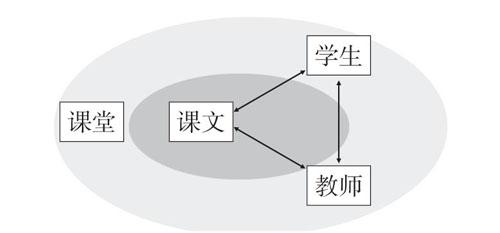

基于课文情境的学习,其构建模型如图:

这是一个双环结构,包括课文语境与课堂语境。这二者都具有封闭性,学习指向非常清晰,由小任务驱动,限定在课堂,主要引导学生进入课文情境,进行文本的精细化阅读,以及知识提炼和总结。在课堂环境里,师生聚焦共同的学习任务,教师作为其中的参与者,与学生共同进行学习交流,并发挥引领作用。在这种情境下的交流,时空确定,学习比较聚焦,而且师生交流非常便利,有利于实现生生互动与师生互动。

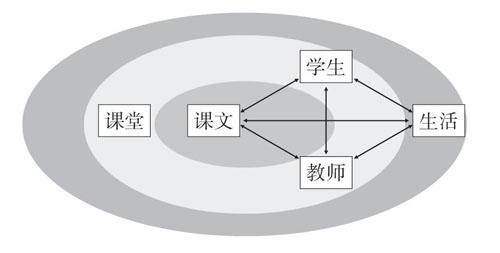

这是一个三环结构模型,包括课文情境、课堂情境与生活情境。这三个情境是连通的,生活因素要进入课堂、进入课文学习,同时课文学习要体现在生活中的应用,即学以致用。这个模式构建在课堂之外,套加了一个宏大的外圈,即学生关注的社会生活。这个外部生活如何影响到学生的学习,需要由教师进行筛选,建立起学习与生活之间的联系。

以上两个情境模式的语文教学,都不排斥课文教学,而且以基于文本的教学为主体和核心,强调增加课堂上教师与学生的教学互动,增加生活中语文要素与实践要素的影响。两个结构模型是相通的。從课文情境的教学向外延展,可以连通生活情境;由生活情境触发的学习任务,也可以驱动学生反刍课文阅读。[5]要特别强调的是,教学改革不是用“时尚”颠覆“传统”,不能用“排他”取代“相容”。