贵州省少数民族传统生态文化融入民族地区生态文明法治建设的对策研究*

2021-10-14遵义医药高等专科学校卢珊

遵义医药高等专科学校 卢珊

文化来源于人类文明,是一个民族历史文明的精神化表达和先祖开拓耕耘的智慧结晶。贵州地处云贵高原地带,历史迁徙、地域差异和水土脉络孕育了众多的少数民族传统文化,从历史、民俗、社会、经济、艺术等角度诠释了民族独特的资源综合体,同时也形成了包括精神信仰、农耕生产、民俗节庆、乡规民约、村寨肌理在内的多元传统生态文化,维持着少数民族地区人与自然和谐相处的平衡稳态。

但是,社会主义现代化建设的大举推进需要谋求可持续的绿色发展道路,出现了工业化、现代化步伐和生态环境保护的矛盾,这在贵州少数民族地区也得以体现,自然生态破坏、民族文化资源过度开发、现代化企业的大举进入、民族生态理念的丢失等情况频频出现。贵州把制度建设作为生态文明建设的前提,全省整合并挖掘少数民族传统生态文化资源,将其融入生态文明法治建设实践,实现新时代、新要求下生态的区域法治创新。

一、贵州少数民族传统生态文化内在生态理念分析

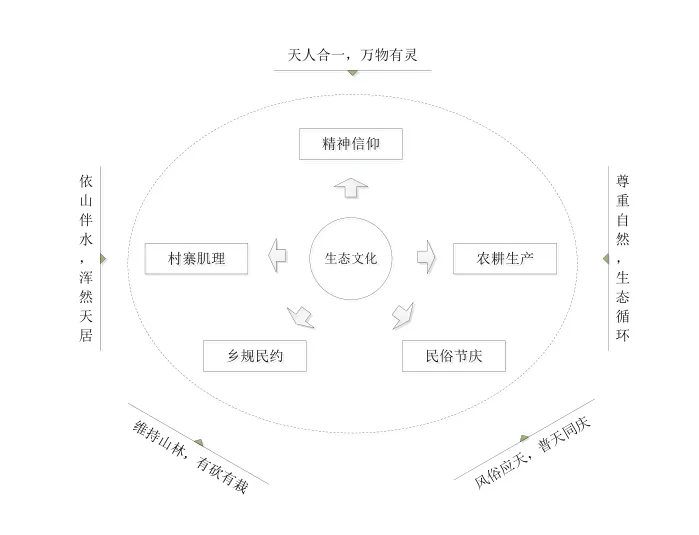

贵州少数民族在长期与自然而生的过程中形成了“天人合一,万物共生,人与自然和谐相处”的传统生态文化,对民族地区生态文明建设和法治理念推广具有重要借鉴作用。少数民族地区表现为传统村落聚居、杂居的社会形式,古往今来代代传承的民族生态文化理念涉及当地村民精神信仰、农耕生产、民俗节庆、乡规民约、村寨肌理等多个方面,蕴含了与传统敬畏自然观念、现代生态环保理念相符的“习惯法”。传统生态文化对于解决当地人与人、人与自然、人与社会关系问题具有科学价值,是有效转变村民生态观、环境观和环保方式的重要源泉。因此,对少数民族传统生态文化的挖掘,目的是为了探究其与生态文明法治建设的融合机制和对策,解决现阶段少数民族环保观念和行为上的错误认识、感知和践行(见图1)。

图1 贵州少数民族传统生态文化系谱

(一)“天人合一,万物有灵”的精神信仰

贵州地处云贵高原地带,气候湿润,地势险恶,山地脉络清晰,海拔落差明显,形成了“高差明显,气候分明”的生态地理环境,为适应这种生存环境,少数民族在历史长河中辛勤耕耘,不断奋进,形成了丰富和完善的生态文化传统,烙印在每一个民族的内心世界,也为本民族人民带来了“天人合一,万物有灵”的精神信仰。如贵州苗族在夜以继日的生产生活中创造了“依山而居,山水相连”的人与自然和谐相处的生态文化体系,黔南州排烧村的苗族人民对寨中的草、林、土报以尊重,坚持草不除、林不砍、土不挖,并且在原有山林中继续种植树苗,为自然增添绿意。

(二)“尊重自然,生态循环”的农耕生产

贵州多山,地貌以高原、丘陵、盆地为主,其中高原、丘陵占92.5%,也形成了“八山一水一分田”之说,面对这种自然环境,少数民族人民用自己的智慧与自然进行斗争,采用特有的山地农耕形式,铸就了自身独特的高原生态农业。如在黔南州丙花村的布依族则对植物之间的共生互补更感兴趣,他们会在同一个植物地里种植不同属性的农作物,保证土地资源的有效利用,多种植物根系之间的养分、肥料互补能取得更好的生成;贵州苗寨人民沿山坡造田,形成了阶梯状的梯田形态,并采用“稻—鱼—鸭”的生态循环生产方式,反利用山地环境。少数民族在尊重自然的基础上,运用现代化的生态循环理念既巩固了农业生产效率,也防止土地田埂因过度耕种被破坏,由此可见少数民族在对待农耕生产时的做法虽显质朴,但其蕴含的生态理念不容忽视。

(三)“风俗应天,普天同庆”的民俗节庆

民俗习惯、节庆活动是少数民族世代传承、有着深远纪念意义的特殊载体,贵州少数民族地区为了感谢自然的恩赐,会自发地举办纪念活动,同时在日常生活中也处处体现着尊重自然、保护自然的风俗习惯。在民俗习惯方面:黔东南三团苗寨中,当某家幼童出生时,父母长辈要在自家门外栽种杉树,杉树与幼童同龄同生长,当幼童长大时杉树也长成大树,其象征的坚韧不拔的气质嫁接到幼童身上,在物质上也为长大成人的孩童带来婚嫁的钱财;可见贵州少数民族的婚丧嫁娶顺应天意,对自然保持敬畏,这从侧面反映了他们对自然的感恩之情。

在节庆活动方面:①苗寨中都有“杀鱼节”的传统,体现了苗族人民良好的生态意识。如在南花村地区,人们常用鱼做祭品来祈求降雨,以示自己的敬畏之心;②九江侗寨在每年农历九月九有“打保寨”的节日,也称作“扫寨”,目的是教育和宣传安全用火知识,提高村民的防火意识,防止全木结构的传统房屋遭受火灾,进而影响到村寨和山林的防火安全。与此同时,由于贵州民族地区植被茂盛,森林资源丰富,传统村落多坐落于森林之中,因此提高村民森林防火意识尤为重要,通过节庆活动来约束村民行为,体现了民族传统节庆中的“用火防火”理念,在一片欢声笑语中树立森林生态意识。

(四)“维持山林,有砍有栽”的乡规民约

生活在贵州的少数民族向来靠山吃山,靠水吃水,大自然山林水田、动植物等都是当地人就地取材的财富源泉。贵州少数民族自治州一带的苗、侗、布依等民族在明清时期就开始植树造林,森林的保护和开发方面已经自然地成为一种社会行为,需要相应的社会规范来约束村民的行为,有的甚至已经从习惯法上升到法律法规。如黔南排烧村的苗族人民在各自所处的山林中只能砍伐指定树木或用木叶当做燃料,村民们往往会选择弯曲杂木作为薪柴,因为这些废柴不会破坏树木的完整性;黔南板万布依村寨中采挖药材时要遵循适度原则,如单株生长,需要连根拔起的草本植物在每片生长地只能采挖3-5株,丛生生长的木本或藤蔓植物则是“见三采一”“见五采二”,通过此种规定来保证当地药材的可持续生长,避免大范围的大采大挖。不管是早期的习惯法还是逐渐成熟的社区制度、法律法规都符合当地村民的意愿,对民族地区的森林生态进行了很好的保护。

(五)“依山伴水,浑然天居”的村寨肌理

贵州少数民族村寨大多数分布在山地环境,择水而居,村庄可达性较差且村庄之间的交通方式匮乏,但传统村落民居的空间布局却鳞次栉比、错落有序。这是少数民族根据传统的生态环境日益形成的一种布局肌理,蕴含着少数民族依山伴水、浑然天居的天然村落空间文化,映射在少数民族选址、建造、布局等安居过程中。

如苗族在村寨选址时有栽种枫香的习俗,黔东南南花苗寨的祖先在选址时就曾把枫香存活与否当做决定因素,存活的枫香也自然成为他们村寨的神树;村庄之间的民居多为吊脚楼建筑,当地人称其为“绿色建筑”,是苗族先民在迁徙到南方后根据当地环境,保证居住地不受洪水和猛兽的侵袭,就地取材创造了一种防湿防潮的干栏式吊脚楼建筑;在民居布局上倾向于沿山脉地理走向,寻山势而居,顺应地形,减少挖土对地表的损坏,融建筑于山地环境之中,融民居与大自然浑然一体。

除此之外,土家族、侗族、布依族也存在类似的村庄布局肌理,各式各样的房屋建筑体现了民族之间的显著差异,也反映出他们对于自然山水的不同理解。但是,其共通之处在于“视自然为家,与天地同寝”,这种依山伴水的生态居住理念是少数民族先祖通过不断试验证明的真理,对生态文明建设具有较深的指导意义。

二、贵州少数民族传统生态文化融入民族地区法治建设的困境研判

近年来,社会发展速度逐渐加快,民族地区也从传统农业单一化生产向二、三产业迈进,并由此引发了民族传统文化的变迁。贵州各少数民族村落存在淡化甚至消失的危险,现存的一些民族传统生态观念、民族习惯法和生态禁忌在工业化进程中被遗弃。这些生态文化的消失直接影响了贵州苗族、布依族、土家族、侗族等少数民族的生态感知和行为,对民族地区的生态平衡和法治建设阻碍重重。

(一)现代科学的普及削弱了贵州少数民族对自然的敬畏和崇拜

受“天人合一,万物有灵”的生态理念影响,贵州少数民族精神信仰中有对大自然的敬畏和崇拜,认为人与自然本为一体,大自然的动植物、花草树木、山脉、河流等资源均有灵魂,需要认真呵护和对待。但是,少数民族人民一旦接受科学文化知识的普及后,年轻一辈会随着时间的推移慢慢淡化“万物有灵”的观念,自然也不再对大自然心存敬畏,一些大肆开发、大规模砍伐的现象也就发生了,久而久之自然会影响生态环境的维持和保护。因此,对于少数民族地区,在现代科学文化知识普及的同时要注意保留一些传统的生态意识,树立新时期正确的生态观念和生态原则。

(二)人口快速增长破坏了民族传统农耕生态文化的生产劳动基础

经济社会的发展带来了人口的突飞猛进,贵州一些民族地区由于经济落后仍然以农业作为主要生产力,以木材为主要能源,这对当地林地、土地有较大威胁,虽然少数民族原本的农耕生态文化中存在合理利用土地或林地的内容,但是人口增多会引发能源供应的不足,只能选择大规模开垦土地和砍伐树木来应对人口问题。

(三)旅游业快速发展转变了传统生态风俗节庆的当代价值观念

贵州少数民族地区在谋求经济发展的进度中面临着传统文化保护与现代化推进的矛盾。第一,主流文化及经济全球化的冲击使得本土文化失去了纯真性,即在现代化进程中逐渐被同化;第二,本土文化的传播载体——少数民族人民在外来人口和更新换代中渐渐遗弃本民族文化中的精华。近些年,贵州少数民族地区通过大力发展旅游业达到经济发展和文化保护的双重效果,在短时间内虽然取得了一定的成就,但是由于外来人口带来的“多元文化”影响了当地人的传统文化观念,导致大量的民族风俗、传统节庆活动、民族工艺、音乐、服饰等文化脆弱元素失去了原本的底蕴。更有甚者,在经济效益和社会效益的驱使下,某些地区的生态风俗节庆遭到扭曲和破坏,环境效益逐渐下降,造成本民族文化生态失衡的危险。

(四)生态法治政策改变了贵州少数民族原本的生态保护习惯法

贵州少数民族地区的传统村落在社会不断变迁的情况下,其社会形态和生产生活方式也发生了相应的转变,在这种长期转变过程中,国家生态法治政策力量发挥了显著作用,也间接改变了少数民族原有的生态习惯法。

如一些苗寨中的村规民约被盲目地划分为落后思想,导致众多有利于生态环境和生态平衡的习惯法被遗弃,造成水土流失、林地缩减、森林覆盖率降低、气候变暖等环境保护问题。

三、贵州省少数民族传统生态文化融入民族地区生态文明法治建设的对策

(一)重塑贵州省民族地区生态伦理观,确立本省生态文明法治建设的基本原则

法律的权威性重点在于人民心中的认同感,缺乏生态伦理支撑的生态法治建设将寸步难移。贵州关于生态环境保护的法律法规、习惯法、生态习俗源于自古以来的传统,蕴含着丰富的生态伦理观念,尤其是贵州少数民族地区的传统生态文化,其传承和发展经历了时代的变迁和历史的印证,根植于民族生态法制建设的脉络,是贵州少数民族认识自然、尊重自然、保证族群之间相互依存和人与自然和谐相处的智慧结晶[1]。传统生态文化可以划分为精神信仰、农耕生产、民俗节庆、乡规民约、村寨机理等多方面内容,贵州少数民族生态文化表现为以尊重自然、敬畏自然、最优化资源配置、维持生态平衡、促进资源高效利用的基本特征,其生态伦理观的重塑和建构依赖于人民日常生活的点点滴滴,进而形成一个良好的生态保护氛围。

生态伦理观的塑造是一项复杂的过程,任何一个观念的根深蒂固都需要相应的基本原则做支撑。基于此,首先,要将传统生态法治理念结合生态伦理观进行文化形式的传播和推广,体现人与自然和谐相处的核心价值观,在民族地区建立法治文明观,培育尊重自然、爱护自然、善待自然的良好氛围;其次,要增强民族地区的法治、法文化认同和归属,通过编写手册、举办法治宣传活动的形式引导当地村民珍视法治观念。

值得注意的是,虽然少数民族生态文化中包含着众多符合当代环保价值、生态价值的科学因子,但这毕竟遗存于少数民族古往今来的文化传承,与现代科学的生态观、自然观仍有较多矛盾之处,因此在贵州民族地区的法治建设还需要考虑到传统文化的当代价值。

(二)发展生态农业和绿色经济,以少数民族生态法治精神指引构建生态环保的生产生活方式

传统的农耕生产固然有其可取的文化价值,但是粗放型的农耕生产方式不仅不能带来高产出,而且还会破坏本就脆弱的自然环境。因此,少数民族地区必须转变传统粗放、低效的物质生产方式,走健康、环保、高效、节约、可持续的经济发展道路。贵州民族地区依托种植业和畜牧业来推进农业发展,另外,农业又是该地区的支柱型产业,生产效率的不足导致农民大肆开垦土地造成水土流失和森林覆盖率降低,但这并不意味着贵州不能实现在种植业和畜牧业的环保化。

第一,发展高效的生态农业,既能凸显贵州高原地区原生态环境特色,又能满足少数民族传统农耕生态文化中的价值诉求,进一步推进现代化农业的发展;第二,以生态法治精神指引人们构建健康的生活方式,摒弃农耕生产中乱耕地、乱播种、乱灌溉的习惯,建立环境立法制度,实现对生态农田资源的有效保护,实现高原生态农业的创新发展路径。

(三)以制度化、规范化推动少数民族传统文化的当代展演,着重解决民族地区长期存在的环保“固疾”和“顽症”

法治建设的标准是制度化和规范化,贵州民族自治地区要利用好自身的区域自主权,采用制度化的手段对自然环境和人文环境实施强制性保护,制定有效的法律法规,从内容和形式上对传统生态文化进行制度层面的“再包装”。

第一,从内容角度来看,贵州少数民族生态文化的有关因素是经过长时间的传承和保护过程中逐渐保留下来的,在一定程度上具有可借鉴的科学性价值,但是与现代社会科学知识的发展及民族地区面临的生态环境相比较而言还存在较大的认知缺口,无法在制度层面形式可约束人民行为的强制手段,因此必须在继承和发扬少数民族传统文化中合理内容的基础上,实现制度层面的转型和超越[2];第二,从形式角度来看,少数民族传统生态文化除了少数内容是以民族古籍的形式传承,其他多为口口相传或村民之间约定俗称的习惯法,缺乏系统性、严谨性、规范性和科学性,因此生态文化的制度化建设实际就是法治建设,需结合生态文化中的良性内容,按照现代制度的原则和规范从容对待民族地区的各种信仰、民俗、节庆、农耕、生产等。

(四)在精神层面引导少数民族继承和发展现代生态文明核心思维方式,提高民族群体的法治参与度

文化的变迁、重构和融入是一个持续性、动态性过程,这也是少数民族生态文化融入法治建设必须要经历的过程。贵州少数民族地区在进行文化和法治的融合时,要深入到民族传统村落及人民群众中去,从精神层面上首先引导和改变少数民族的核心思维方式,促进其从传统生态文化向现代生态文明转变[3]。

第一,通过发展民族文化生态示范村落来激发民族自豪感,建立生态环境补偿机制,在自觉发扬本土民族生态文化的同时追求生态环境的平衡;第二,保护传统生态文化的原真性和完整性原则,不仅要保护民族生态文化本山,还要保护文化所处的生态环境基底,通过法治引领和规制的作用去杜绝人们破坏传统文化及其存在的环境[4];第三,提高民族文化传承群体的法治参与性,法治建设的“裁判”是司法机关,执行者是少数民族人民,人民的参与程度决定了法治建设的有效性。

(五)充分发挥民族地区传统村寨肌理、家族民居在生态文明法治建设中的积极作用,保留和提升有利于原生态环境的村寨空间布局

民族村寨的选址、建筑、布局根据村落性质的不同而具有自身独特的自然肌理,在此过程中又融入了少数民族的智慧结晶,让村寨的形成与自然的演化浑然一体,达到完美的协调状态[5]。在生态法治实践中,可保存这种浑然天居的村寨空间,将高山草甸、森林湖泊、草地耕地、村落民居、水田鱼塘的规划布局尽可能地还原,在维持和保护生态环境的同时给予民族传统村落文化足够的尊重。首先,保留和提升村寨布局中的优环境状态。少数民族的村寨多坐落于半山腰或径直水流边,通过山林资源和水域自然的供给来维持村寨的生产生活,村中民居一般不占用森林、草地和耕地,这种“依山伴水”的布局发挥着对自然环境保护的天然优势;其次,避免不合理规划思想的不良介入。近几年由于美丽乡村的大规模建设,一些良莠不齐的规划设计企业介入到民族村寨的规划布局中,为提高效率生搬硬套有悖于当地民族文化的规划方案,导致原有的村寨肌理被破坏,因此要坚决杜绝此种乡村建设的泛滥,提高少数民族人民的本土文化认知和保护意识;最后,建立村寨环境监管制度,维持山水林田居的自然格局。法治建设的最终目标是建立制度化的社会约束力,任何民族生态文化的价值自然是贡献于生态文明法治建设,村寨自然格局的维持离不开强力制度的规范、协调和保护,当地有关部门应在充分调查村寨实际情况后做出法治决策,并结合民族村寨肌理中的生态文化给予自然环境足够的尊重[6]。