我国堰塞湖致因分析及灾害链构建研究*

2021-10-13宋英华吕贝贝

宋英华,吕贝贝,吕 伟

(1.武汉理工大学 中国应急管理研究中心,湖北 武汉 430070;2.武汉理工大学 安全科学与应急管理学院,湖北 武汉 430070)

0 引言

近年,受地震、滑坡等因素影响,在我国四川、贵州、云南、西藏等地形成堰塞湖,堰塞湖灾害事件频发,严重威胁上、下游居民生命及财产安全。堰塞湖形成具有明显突发性与不可预测性,探究堰塞湖形成因素,揭示其灾害链系统变化规律,可为堰塞湖防治提供理论依据,对全面提升我国自然灾害综合防御能力具有重要意义。

目前,堰塞湖致因机理研究主要集中于以下4个方面:1)通过分析堰塞湖所处区域地质环境[1-7],从地形地貌、地层岩性、地质构造、水文条件等方面研究堰塞湖形成条件及成灾机理。2)基于地质环境分析,研究坝体结构特征及物质组成[8-10],对堰塞湖形成机制进行系统研究。3)通过研究滑坡、崩塌、泥石流特征等,分析堰塞湖成因机制[11-14]。4)针对岩层结构、降雨、地震等堰塞湖形成关键因素,分析其成灾机理[15-17]。此外,部分学者认为堰塞湖形成内因为堵江地貌条件,外因为触发河谷斜坡发生滑坡或崩塌[18]。目前,对我国整体区域内堰塞湖致因分析研究比较匮乏。

本文以48例堰塞湖为研究对象,基于灾害链式理论及堰塞湖数据集,构建堰塞湖灾害链演化网络模型,确定灾害链系统主要断链环节。研究结果可为我国堰塞湖灾害防治提供依据。

1 堰塞湖形成致因因素

不同地区堰塞湖形成致因因素不同。通过调研,搜集2000—2020年我国发生48例堰塞湖事件,得到堰塞湖灾害事件数据集[19-20],见表1。

表1 2000—2020年我国堰塞湖灾害事件数据集Table 1 Data sets of dammed lake disasters in China from 2000 to 2020

堰塞湖形成致因因素可分为滑坡型堰塞湖、崩塌型堰塞湖、泥石流型堰塞湖及雨水填沟型堰塞湖4类[21]。堰塞湖类型见表2。

表2 堰塞湖类型Table 2 Types of dammed lakes

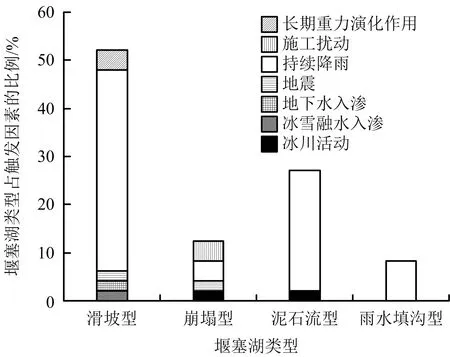

根据堰塞湖形成致因因素与类型,得到不同类型堰塞湖形成致因因素占比,如图1所示。由图1可知,持续降雨是各类堰塞湖形成主要致因;冰雪融水及地下水入渗、地震、长期重力演化作用均可触发滑坡型堰塞湖形成;雨水填沟型堰塞湖仅受持续降雨因素影响;崩塌型堰塞湖受多种因素影响;泥石流型堰塞湖主要受持续降雨及冰川活动因素影响。

图1 不同类型堰塞湖形成触发因素占比Fig.1 Proportions of triggering factors for formation of dammed lakes with different types

堰塞湖是在特定地貌条件下,由地震、降雨、施工扰动、地下水入渗等1个或多个因素共同作用形成的不稳定湖泊。由图1可知,持续降雨是堰塞湖形成主要致因,为研究我国堰塞湖形成水文条件,参考《中国自然地理图集》[22]中国水文区划图,统计48例堰塞湖发生地水文分区情况。中国水文区划图以径流深、不同时段径流量占年径流量百分比为分区指标,将我国水文生态环境分为11个一级区。由堰塞湖类型可知,特定地貌是堰塞湖形成必要条件。根据中国地貌类型图,统计48例堰塞湖发生地的地貌类型及地貌成因类型,将中国地貌分为平原、高原和台地、丘陵、山地4种,并根据地貌类型成因作进一步分类。48例堰塞湖发生地的地貌、地貌成因及水文区划类型见表3。

表3 堰塞湖地貌、地貌成因及水文区划类型Table 3 Types of geomorphology,geomophogensis and hydrological regionalization of dammed lakes

堰塞湖形成地貌及地貌成因占比如图2所示。由图2可知,约70%堰塞湖在山地地貌下形成,因为长时间侵蚀作用为堰塞湖形成创造良好地质条件。部分堰塞湖发生在丘陵地带,其次为高原和台地、平原。其中,侵蚀山地为堰塞湖高发地,其次为冰川、冰缘作用山地和岩溶化山地;丘陵地貌中侵蚀的红层丘陵是堰塞湖高发地。

图2 堰塞湖形成地貌类型及地貌成因占比Fig.2 Proportions of geomorphology types and geomophogensis for formation of dammed lakes

数据显示,降雨因素形成堰塞湖,占致因因素总量73%。根据《中国水文区划图》划分方式,结合图3可知,我国西南亚热带、热带多水区、青藏高原东部和西南部温带平水区和秦巴、大别山北亚热带多水区为堰塞湖高发地,该类地区多为热带多水区和温带平水区。

图3 堰塞湖形成地的水文区域占地貌类型的比例Fig.3 Proportions of hydrological area to geomorphology types in formation areas of dammed lakes

2 堰塞湖灾害链演化过程分析

灾害链是近年灾害学领域研究热点,学者将灾害链应用于不同研究领域,如城市燃气管线泄漏、城镇-森林火灾、轨道交通枢纽[23-25]等,在灾害预警预测、过程分析及灾害防治方面起重要作用。

本文通过探究堰塞湖形成过程,并基于灾害链式理论[26],分析堰塞湖灾害链演化过程。灾害链式理论将自然灾害抽象为具有载体的共性反应特征,描述单一或多灾种的形成、渗透、干涉、转化、分解、合成等相关物化信息过程,直至灾害发生给人类社会造成损失和破坏等各种链锁关系总称。

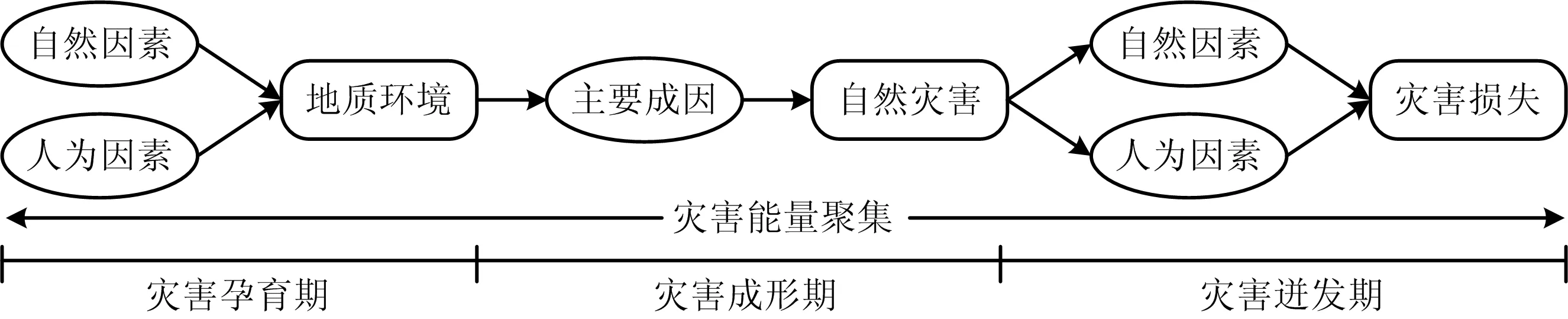

自然灾害演变过程一般分为灾害孕育期、灾害成形期、灾害迸发期3个阶段,阶段演化过程也是灾害能量聚集过程,即灾害孕育、成形、迸发过程是各种因素与条件综合作用下能量聚集过程。自然灾害链演化过程如图4所示。

图4 自然灾害链演化过程Fig.4 Evolution process of natural disaster chain

3 堰塞湖灾害链构建

3.1 堰塞湖灾害链网络模型构建

从成灾条件方面考虑,堰塞湖形成需具备充足外部条件,如地貌类型、降雨、地震、人类活动等;从堰塞湖成灾机理方面考虑,灾害孕育期、灾害成形期、灾害迸发期整个过程即灾害能量聚集过程。本文基于灾害链式理论,参考不同类型堰塞湖成因机理,从灾害孕育期、成形期、迸发期3个阶段分析堰塞湖灾害链演化过程,构建堰塞湖灾害链演化网络模型,如图5所示。

图5 堰塞湖灾害链演化模型Fig.5 Evolution model of dammed lake disaster chain

本文基于堰塞湖灾害链演化模型,对48个堰塞湖案例演化过程进行分析,考虑堰塞湖从生成到消亡全过程,忽略堰塞湖灾害后果,基于Gephi软件构建堰塞湖灾害链演化网络模型,如图6所示。网络节点编号见表4。

表4 网络节点编号Table 4 Number of network nodes

注:网络中节点越大、颜色越深,表示节点度值越大;边的粗细表示边的权重大小,边越粗表示边的权重值越大。图6 堰塞湖灾害链演化网络模型Fig.6 Evolution network model of dammed lake disaster chain

3.2 堰塞湖灾害链关键节点分析

基于Gephi软件计算结果,得到我国堰塞湖灾害链演化网络入度、出度、中心度、接近中心度、中介中心度和特征向量中心度等特征参数,见表5。

节点入度指进入该节点边的条数,由表5可知,入度较大节点包括山地、堰塞湖、滑坡、凹坑、泥石流、丘陵,表示作用于节点的节点数量较多;节点出度指从该节点出发边的条数,出度较大节点包括山地、持续降雨、堰塞湖、丘陵、高原和台地,表示由节点引发的节点事件较多;节点中心度指与该节点关联边的条数,中心度较大节点包括山地、堰塞湖、丘陵、滑坡、持续降雨,表示节点在网络中比较重要;接近中心度指某节点到其他节点最短路径平均长度,表示某节点与其它节点相邻程度,接近中心度较大节点包括堰塞湖、滑坡、凹坑、泥石流、山地,表明该节点位于网络中心位置;中介中心度指某节点作为另外2个节点间最短桥梁次数,中介中心度较大节点包括堰塞湖、山地、滑坡、丘陵、凹坑、泥石流,表示该节点对其他节点依赖性较强;特征向量中心度认为1个节点的重要性既取决于其相邻节点数量,也取决于每个相邻节点重要性,特征向量中心度较大节点包含堰塞湖、上游洄水、自然溃决、人工泄流,表示该节点在网络中影响力较大,风险较高。因此,山地、持续降雨、滑坡、堰塞湖4个节点是灾害链中关键节点。

表5 我国堰塞湖灾害链演化网络节点特征表Table 5 Node characteristics of disaster chain evolution network of dammed lakes in China

3.3 堰塞湖灾害链关键边分析

边表示节点间演化关系,本文依据48个堰塞湖灾害链演化过程,分析我国堰塞湖灾害链演化网络关键边。以48个堰塞湖灾害链中各边出现次数为权重,进行归一化处理,得到堰塞湖灾害链演化网络30条边的权重值,见表6。

由表6可知,持续降雨—山地、堰塞湖—人工泄流、滑坡—堰塞湖、山地—滑坡等为网络中最重要的边。因此,持续降雨作用于山地等特定地貌,发生滑坡形成堰塞湖,是我国堰塞湖灾害链演化网络模型中非常重要的1条灾害链。

表6 堰塞湖灾害链演化网络边的权重值Table 6 Weights of evolution network edges of dammed lake disaster chain

3.4 断链减灾措施

堰塞湖断链减灾关键在于从源头控制堰塞湖形成。堰塞湖形成主要致因为持续降雨和特定地质环境。因此,控制堰塞湖形成及堰塞湖灾害造成的损失,需加大特定地区雨量监测与地质环境监测力度。切断灾害演化过程中关键节点和边,避免次生灾害发生是堰塞湖灾害断链减灾关键。堰塞湖灾害链演化过程中山地、持续降雨、滑坡、堰塞湖为关键节点,持续降雨—山地、堰塞湖—人工泄流、滑坡—堰塞湖、山地—滑坡等为关键边,以上均可作为断链最佳位置。为避免持续降雨情况下山地、丘陵地带发生滑坡形成堰塞湖,可加大我国热带多水区和温带平水区山地与丘陵地带侵蚀地貌地区地质环境监测与降雨监测强度,建立监测预警机制;对于无法避免形成的堰塞湖,可提前转移当地居民,以减少生命财产损失。

4 结论

1)基于灾害链思想及灾害链式理论,从孕育期、成形期、迸发期3个阶段对我国堰塞湖形成致因因素进行分析,突破以往仅考虑单一区域或堰塞湖致因机理研究。

2)通过分析发现,影响较大的节点与权重较大的边具有较强关联性,在该节点进一步演化为灾害链之前,进行针对性预防或控制,可有效减少堰塞湖灾害损失。

3)堰塞湖形成主要由持续降雨引发,属于不可控因素,因此,做好山地丰雨区等特定地区滑坡、崩塌灾害监测预警工作十分重要。