鄂尔多斯市乌审旗巴音温都尔汉代墓葬发掘简报

2021-10-13内蒙古自治区文物考古研究所鄂尔多斯市文物考古研究院

内蒙古自治区文物考古研究所 鄂尔多斯市文物考古研究院

一、地理位置及发掘概况

鄂尔多斯市乌审旗巴音温都尔(蒙语,意为富有的高原)墓地位于乌审旗嘎鲁图镇巴音温都嘎查呼日胡社北1千米,墓地东西侧为民居,北与高正呼热胡敖包相望(图一)。地理环境整体属于丘陵地貌,墓地位于一个较高的梁地上,东西地势较低,为草原沙漠相间,并有成片的树林,植被以柠条为主,周围分布墓葬较多。2019年4月至6月,为配合新修建国道338线嘎鲁图至苏里格第三天然气处理厂公路的建设,内蒙古自治区文物考古研究所在鄂尔多斯市文物考古研究院、乌审旗文物保护中心的配合下,对该墓地公路途经之处进行了勘探,共发现墓葬5座,编号M1-M5(图二),遂进行了抢救性发掘,获得了一批有价值的文物资料,现将此次清理发掘情况报告如下。

图二 墓葬分布示意图

图一 巴音温都尔墓葬位置示意图

二、墓葬形制及随葬品

墓葬所在山坡土层较薄,5座墓室均开凿在砂岩上,无封土堆,墓道均为长方形斜坡墓道或台阶式墓道,墓室分洞式和竖穴两种。5座墓葬均遭早期盗扰。

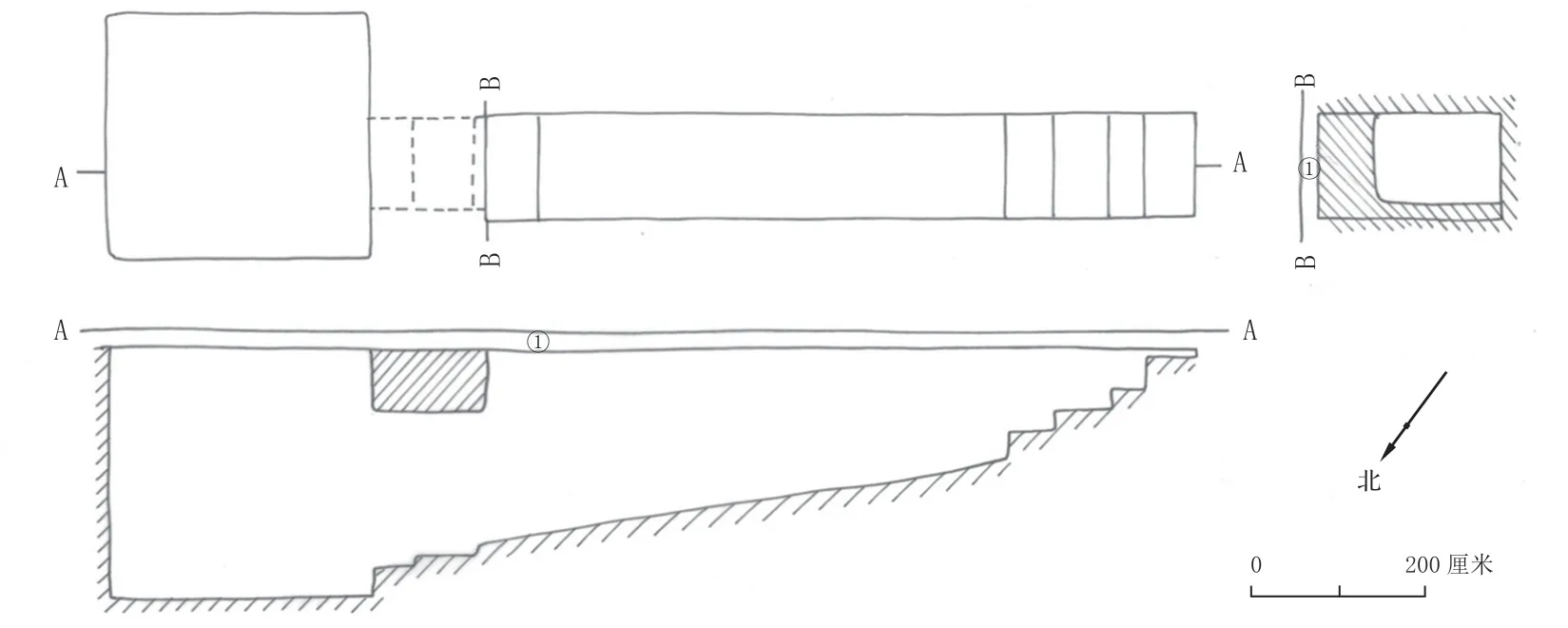

M1 位于发掘区西北部,东邻M2,为洞室墓,方向205°。由墓道、墓门和墓室组成。墓道平面呈长方形,位于墓室南端,长6、宽0.9~1、深0.7-1.94米。底为斜坡带台阶状,高10~20厘米。墓道底长6.40米。墓门位于墓道北侧,宽1、残高1.10~1.16米。底有凹槽,深10、宽20厘米。墓室位于墓门北侧,平面呈长方形,长2.4、宽1.06~1.10、高1.05~1.10米。墓壁垂直向下至底,较为规整。墓内因盗掘,只在填土中见零星残碎人骨。随葬品有陶灶残片等(图三)。

图三 M1平、剖面图

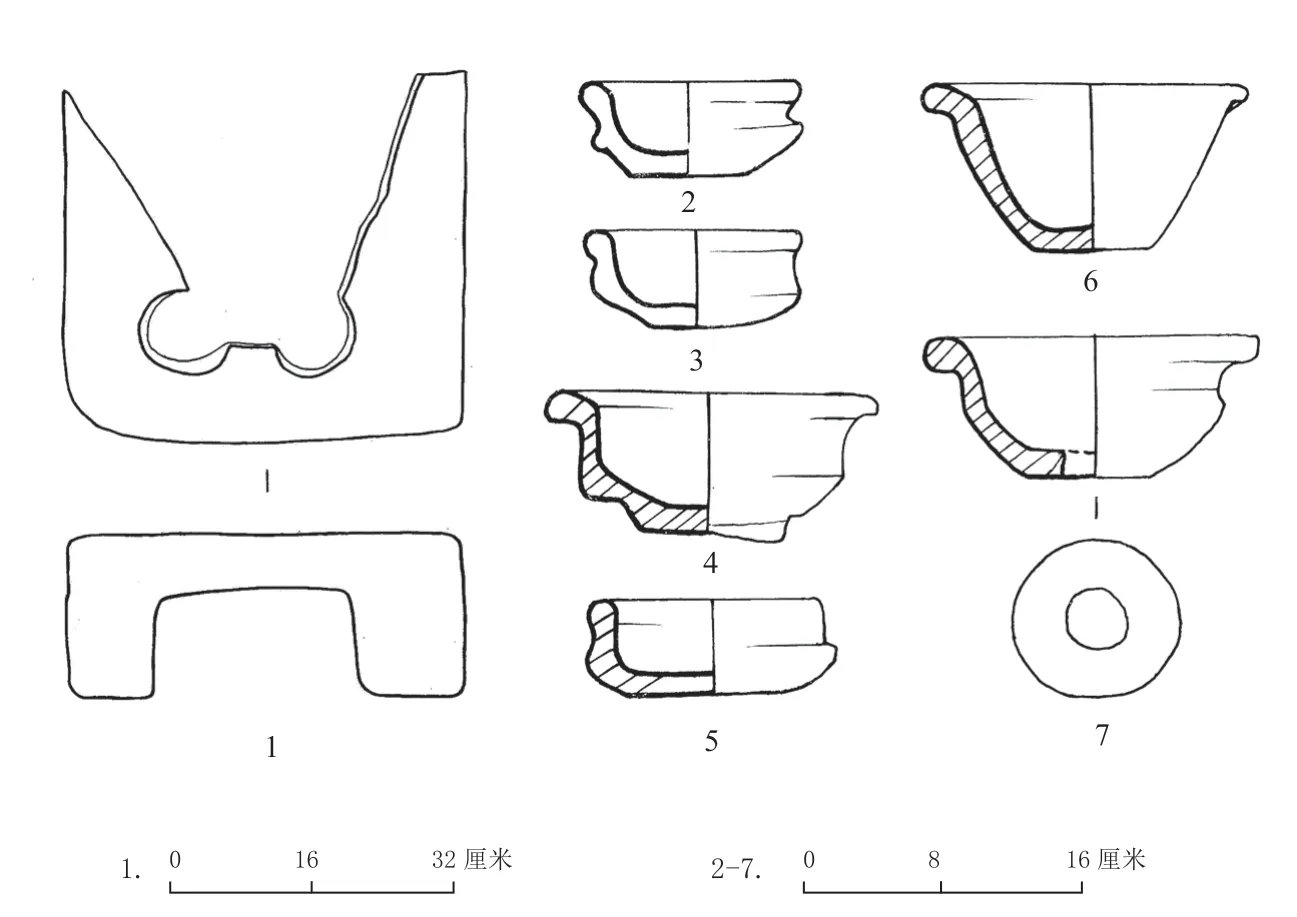

陶灶 1组。M1:1,填土中发现。泥质灰陶,灶面平,已残,上有2残火眼,灶门位于正中,作长方形。附带3个釜,平底盆2个,甑1个。灶残长21.6、宽23.2、灶面高9.6厘米,火眼直径均为5.2厘米(图四)。

图四 M1出土遗物

M2 位于发掘区西北部,西邻M1,为洞室墓,方向190°。由墓道、墓门和墓室组成。墓道平面呈长方形,位于墓室南端,长5、宽0.8~1、深0.4~2.2米,底为缓斜坡。墓道底长5.2米。墓门位于墓道北侧,宽1、残高1.8米。底有凹槽,深8、宽20厘米。墓室位于墓门北侧,平面呈长方形,长3.04、宽1.04~1.18、高1.70~1.8米。墓壁垂直向下至底,较为规整。墓内因盗掘,未见人骨及任何随葬品(图五)。

图五 M2平、剖面图

M3 位于发掘区中部,为竖穴墓,方向240°,平面呈“甲”字形,长11.5米。由墓道、墓门、甬道和墓室组成。墓道平面呈长方形,长8.15、宽1.2米、深0.1~2.1米。底为斜坡台阶状,台阶高0.25~0.35、宽0.4~0.6米,底长8.5米,位于墓道东西两端。墓门位于墓道东侧,宽1.05、高1.45米。甬道位于墓门东侧,宽1.05、进深1.25、高1.45米,底呈台阶状,台阶宽0.5~0.65、高0.15~0.3米。墓室位于甬道东侧,平面近方形,长2.8~3米,深2.85米。墓室四壁垂直向下至底,较为规整,有加工的痕迹,为凿痕,宽约1~2、深1厘米。未见人骨及随葬品(图六)。

图六 M3平、剖面图

M4 位于发掘区东南部,西邻M5,为洞室墓,方向145°。由墓道、墓门和墓室组成。墓道平面呈长方形,位于墓室南端,长6.8、宽0.9~1.1、深0.1~1.68米。底为斜坡带台阶状,台阶位于墓道中部和北端,高10~14厘米。墓道底长7米。墓门位于墓道北侧,墓门上有不规则盗洞,开口于表土层,下掘至墓门上方,墓门宽0.74、残高0.4~0.55米。底设有门槛,槛高20、宽26厘米。墓室位于墓门北侧,平面呈长方形,长2.34、宽0.8~0.9、 高0.94~1米。墓壁垂直向下至底,较为规整。墓内因盗掘,未见人骨。随葬品有陶灶残片等(图七)。

图七 M4平、剖面图

陶灶1组。M4:1,填土中发现。泥质灰陶,灶面平,略呈圆形,已残,上有2残火眼和1个烟道孔,未发现烟囱,灶门位于正中,作长方形。附带3个釜,平底盆2个,甑1个。灶残长26.8,宽23.2,灶面高8.4厘米,火眼直径均为3.6厘米(图八)。

图八 M4出土遗物

M5 位于发掘区中南部,东邻M4,为洞式墓,方向195°,平面呈“甲”字形,长15.8米。由墓道、墓门和墓室组成。墓道平面呈长方形,长11.8、宽1.1、深0.4~3.5米,底南侧略平,4米后开始呈斜坡台阶状,台阶高约0.1米,底长12.2米。墓门位于墓道北侧,宽0.9、高1.1米,门框宽0.05、进深0.4米。墓室位于墓门北侧,为洞式,平面呈长方形,长3.6、宽1.7、洞高1.7~1.75米。墓壁及顶部有加工痕迹,为凿痕,宽约1~2、深1厘米。因盗扰,只在填土中见零星残碎人骨,随葬品有陶盘、陶罐、水盂等残片(图九)。

图九 M5平、剖面图

陶罐 1件。M5:1,填土中发现。泥质灰陶,器形较高,口、领部残,肩较鼓隆,肩上饰四周凹弦纹,收腹,平底,残高29厘米(图一〇,1)。

陶盘 1件。M5:2,填土中发现。泥质灰陶,窄沿,喇叭口,弧腹内收,方圆唇,平底,口径116、底径9.6、高3.2厘米(图一〇,2)。

陶洗 1件。M5:3,填土中发现。泥质灰陶,呈圆形,壁上部微内收,平底。直径20、高6厘米(图一〇,3)。

图一〇 M5出土遗物

三、结 语

巴音温都尔墓群范围内墓葬分布较多,但因墓葬均开凿于砂岩上,风沙侵袭后极易辨识,所以大多遭早期盗扰,且墓葬群内地表有多处盗洞。本次发掘未发现明确的纪年物,也无打破关系,墓葬形制除M3外,其余出土随葬品大体相同,说明这批墓葬的埋葬时间相隔时间段不是太远。5座墓葬无论从墓葬形制还是出土器物形制上看,均属于鄂尔多斯地区汉墓常见形制。

M1、M2、M4及M5的形制及台阶式斜坡墓道等特点,均符合鄂尔多斯地区西汉晚期墓葬特点①。M3墓葬形制在鄂尔多斯及周边地区并不多见,仅在达拉特旗吕家梁发现类似形制墓葬,且该墓葬为迁葬墓,也无任何随葬品。

M1出土陶灶因盗扰已残,无法确定其具体形制,但根据现有形制及灶眼尺寸分析,应是釜与灶分离,对比鄂尔多斯地区灶的演变来看,初步推断属于西汉中期至晚期。M4出土陶灶按形制演变应属于西汉中期,且与内蒙古纳林套海M19出土陶灶形制基本相同②。由此可推断,巴音温都尔这一批墓葬应属西汉中期至西汉晚期之间。

秦始皇统一六国后,派蒙恬“将兵三十万北击胡,遂取河南地”,现在的乌审旗河南乡正属于当时河南地的范围之内,随之从内地迁来大批移民,垦田耕种,鄂尔多斯地区进入农业发达的阶段,此次发掘中陶灶的多次出现,也反映了当时农业生产具有的一定规模景象。此后,因秦王朝的崩塌,匈奴入主鄂尔多斯,至汉武帝“走白羊,楼烦河南王,随取河南地”,鄂尔多斯重归中原王朝治下。本次发掘数量较少,获取信息也较为单薄,但是墓葬形制及出土器物仍不失为一批重要的资料,对今后研究该地区汉代政治、经济和文化融合等都是宝贵资料。

执笔:徐 磊 李 强

吉仁巴雅尔 杨骐瑞

绘图:曹 荻 李 宁

注 释

①魏坚:《内蒙古中南部汉代墓葬》“文化特征与编年”,中国大百科全书出版社,1998年。

②魏坚:《内蒙古中南部汉代墓葬》“纳林套海墓葬”,中国大百科全书出版社,1998年。