秦岭典型停产关闭锌冶炼企业场地土壤重金属污染特征研究

2021-10-12他维媛康桢孟昭君金盛华杨幸郭龙飞赵东旭张馨

他维媛,康桢,孟昭君,金盛华,杨幸,郭龙飞,赵东旭,张馨

1. 陕西省环境调查评估中心,陕西 西安 710054;2. 西安圆方环境卫生检测技术有限公司,陕西 西安 710065

秦岭是中国南北方气候分界线和重要的生态安全屏障。习近平总书记曾多次批示指示,要求保护秦岭生态。同时,秦岭陕西段成矿地质条件优越,特别是贵金属和多金属矿产资源富集,工矿企业众多(杨晓红,2013)。工矿企业由于使用的原辅材料种类繁多、生产工艺和反应多样、产污环节复杂、废物种类繁多,是造成土壤污染的重点源之一。对于生产历史较长的工矿企业,由于过去生产工艺较落后、污染防治措施不够有效、生产管理不够精细,生产过程容易产生的大气、废水及固废等污染物通过不同途径进入环境中,进而导致土壤污染。随着工业化和城镇化的不断发展,部分老的工矿企业停产关闭或搬迁改建,原来的工矿类用地将转变为耕地、城镇住宅或公共设施等用地(欧国良等,2015)。由于土壤中的重金属污染具有隐蔽性,不易为人察觉,但当其毒性表现出来时就难以消除并会造成一定的不良影响(陶美霞等,2018)。为了确保秦岭生态环境安全和土地后续开发利用过程中的人居安全,需对这类关停工矿企业的场地进行土壤污染状况特征研究。

当前,土壤重金属污染已成为世界性的环境问题,并引起了国内外学者的广泛关注。对土壤重金属的相关研究主要集中在重金属污染评价(Chen et al.,2018;郭笑笑等,2011)、重金属污染物的迁移转化(陈任连等,2021)、土壤重金属的污染源分析(洪涛等,2019)和土壤重金属污染的治理与修复(王洋洋等,2019)等领域。对土壤重金属污染评价作为土壤重金属污染的核心研究内容,其评价方法主要有指数法(单因子指数法、Muller地积累指数等)(Chen et al.,2020)、模型法(生态风险评价模型、健康风险评价模型等)(Hakanson,1980;Li et al.,2019)和空间分析法(基于GIS的空间评价、多元统计分析等)(Wang et al.,2020),然而,对土壤重金属污染物空间分析的研究还较少,从而无法对场地范围内污染状况的空间差异进行精准评估。

本研究选取秦岭地区已停产关闭的锌冶炼企业厂区范围为研究对象,通过布点采样、实验测定,对砷、汞、镉、镍、铜、铅、锌等7种重金属进行测定,运用Muller地积累指数、潜在生态风险指数和空间分析等方法揭示土壤污染特征。研究结果可为同类工矿企业土壤污染特征研究提供借鉴,也可为当地土壤污染治理与修复提供依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况及生产工艺

本研究企业所在场地地处秦岭腹地,位于陕西省商洛市辖区,该场地在上世纪50年代为燃煤发电厂,于1980年左右停产。1982年在原厂址上新建了焙烧炉和冶炼炉,从事锌矿产品冶炼和硫酸生产,直到2012年停产。

由于燃煤发电历史久远,本研究重点关注锌冶炼的生产工艺和产污环节(图1)。由于企业已停产多年,无法对生产期间所用的主要原辅材料进行取样检测,根据生产工艺,初步判断锌冶炼和制酸工艺排放的“三废”中主要含有 SO2、NOx、Pb、Zn、Cu、Fe、As、Cd、Ag、Ni等污染因子(王俊琪等,2007;郭亮等,2015)。以上这些污染因子会随着废水、废气、废渣的排放而进入土壤环境中造成土壤污染。

图1 锌冶炼和制酸工艺流程及产污环节图Fig. 1 Process flow and pollution generation link of zinc smelting

研究区所在县域河流属长江流域汉江水系,境内金钱江为汉江一级支流,本场地所在地块距金钱河支流不足 1 km,污染物可能随地表径流进入水体;地下水可分为基岩裂隙潜水和松散岩类孔隙潜水,基岩裂隙水主要靠降水补给,松散岩类空隙潜水主要靠降水和河水补给,地表污染物可随地表和地下径流进入地下水。

1.2 样点布设与样品采集

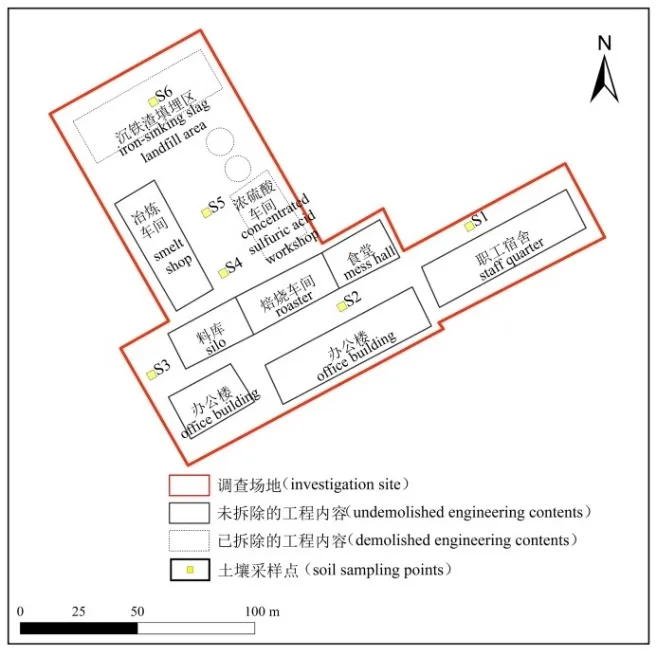

根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25.2—2019)和《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166—2004)的要求,结合场地内的各生产功能区,采用网格布点法(文磊,2016;李隋等,2018),先将研究区分成面积相等的若干区域,根据构筑物分布情况,结合每个区块的大小及是否存在污染源等因素进行布点,根据此原则在研究区内布设 6个具有代表性的土壤采样点(S1—S6)(见图2)。

图2 土壤采样点平面图Fig. 2 Plan of soil sampling point

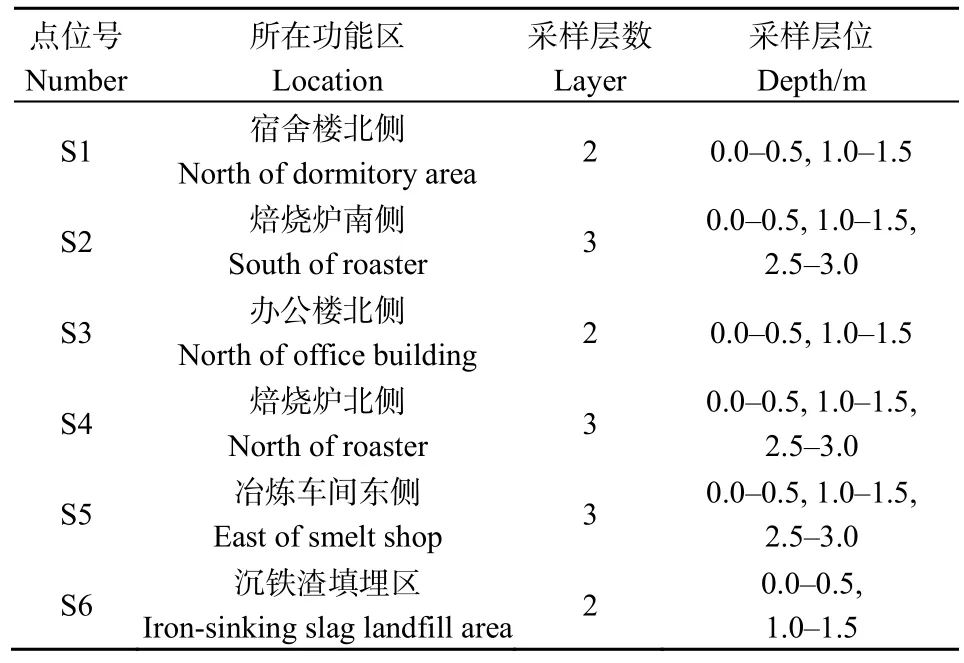

采用土钻取土法分别对7个采样点进行取土,结合设定各采样点所在功能区的土壤可能所受扰动深度,选择不同的采样层位(见表1)差异化取样,同时紧邻采样点取重复样1个,共采集32个土壤样品。其中S6所在区域曾堆存过锌冶炼生产期间产生的冶炼废渣(也称沉铁渣),本次采样前对地表沉铁渣进行了清理,从土壤出露后开始计量深度。在样品采集之前对采样工具进行完全清洁,以防止样品在采集过程相互污染;采集完成后,经过杂质去除、过筛的步骤,对样品进行密封保存。

表1 土壤采样点层位布设Table 1 Layer layout of soil sampling points

1.3 样品检测与质量控制

通过对该研究区域的历史生产情况及可能产生的污染物进行梳理,本研究主要对砷、汞、镉、镍、铜、铅、锌等7种重金属进行检测。根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600—2018)中推荐使用的分析方法,砷和汞采用原子荧光法进行测定,镉采用石墨炉原子吸收分光光度法进行测定,镍、铜、铅、锌采用火焰原子吸收分光光度法进行测定,每个检测样品重复测定3次。

1.4 土壤重金属污染评价方法

本研究采用地积累指数、潜在生态风险指数法和空间分析等方法对研究区内各类重金属的污染程度及对生态环境的影响进行分析。

1.4.1 Muller地积累指数法

Muller地积累指数(The Index of Geoaccumulation)是Muller于1969年提出的用于定量评价沉积物中重金属污染程度的一种方法(Muller,1969),该模型规定了相应的污染程度级别划分标准(表2),并且在公式中对自然环境自身的改变对环境生态的影响进行修正,可广泛地运用于土壤重金属污染评价(柴世伟等,2006)。

表2 Muller地积累指数分级Table 2 Classification of index of geoaccumulation

地积累指数Iego的计算公式如式1所示:

式中:

Ci——重金属的实测含量,mg·kg−1;

Bi——重金属的土壤背景值,mg·kg−1;本研究中Bi数据来自中国环境监测总站(中国环境监测总站等,1990)(表3);k为地积累指数校正系数,通常取值k=1.5。

表3 7种重金属元素的陕西省和国家土壤背景值Table 3 Background value of 7 heavy metal in soil of Shaanxi Province and the nation mg·kg−1

1.4.2 潜在生态风险指数法

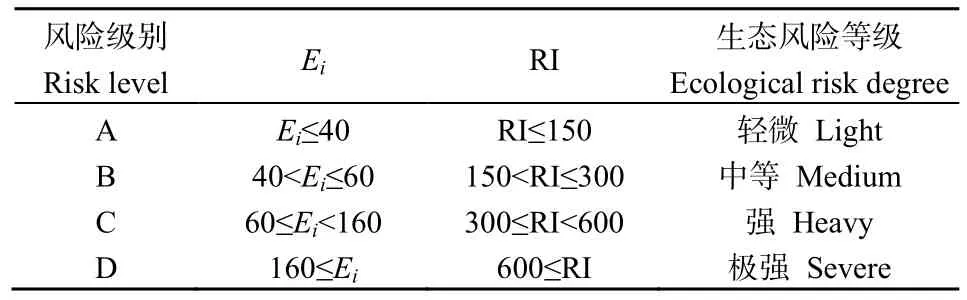

潜在生态风险指数法(The Potential Ecological Risk Index)由瑞典学者Hakanson于1980年提出,是目前最为常用的评价重金属生态危害程度的方法之一(Hakanson,1980)。该方法公式中设置了用于量化重金属的毒性水平和生态环境对重金属敏感程度的毒性权重系数T,从而使不同种类的重金属有一个统一的评价尺度。该方法规定了单个重金属的潜在生态风险指数(Ei),所有重金属的潜在生态风险指数累加可以得到所有重金属的潜在生态风险指数(RI),根据该方法计算出的重金属潜在生态风险级别从小到大分为A、B、C和D 4级(表4)。

表4 重金属的潜在生态风险指数分级Table 4 Grading of Ei and RI

单个重金属的潜在生态风险指数Ei的计算公式如式(2)所示:

式中:

Ci——重金属的实测含量,mg·kg−1;

C0——重金属的土壤背景值,mg·kg−1(表 4);

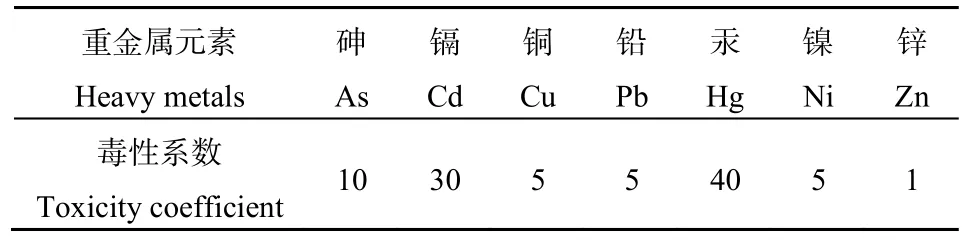

Ti——重金属的毒性系数,本研究中重金属的毒性系数如表5(徐争启等,2008)。

表5 各重金属的毒性系数Table 5 The toxicity coefficient of heavy metals

多个重金属的潜在生态风险指数 RI的计算公式如式(3)所示:

2 结果分析

2.1 土壤重金属浓度特征

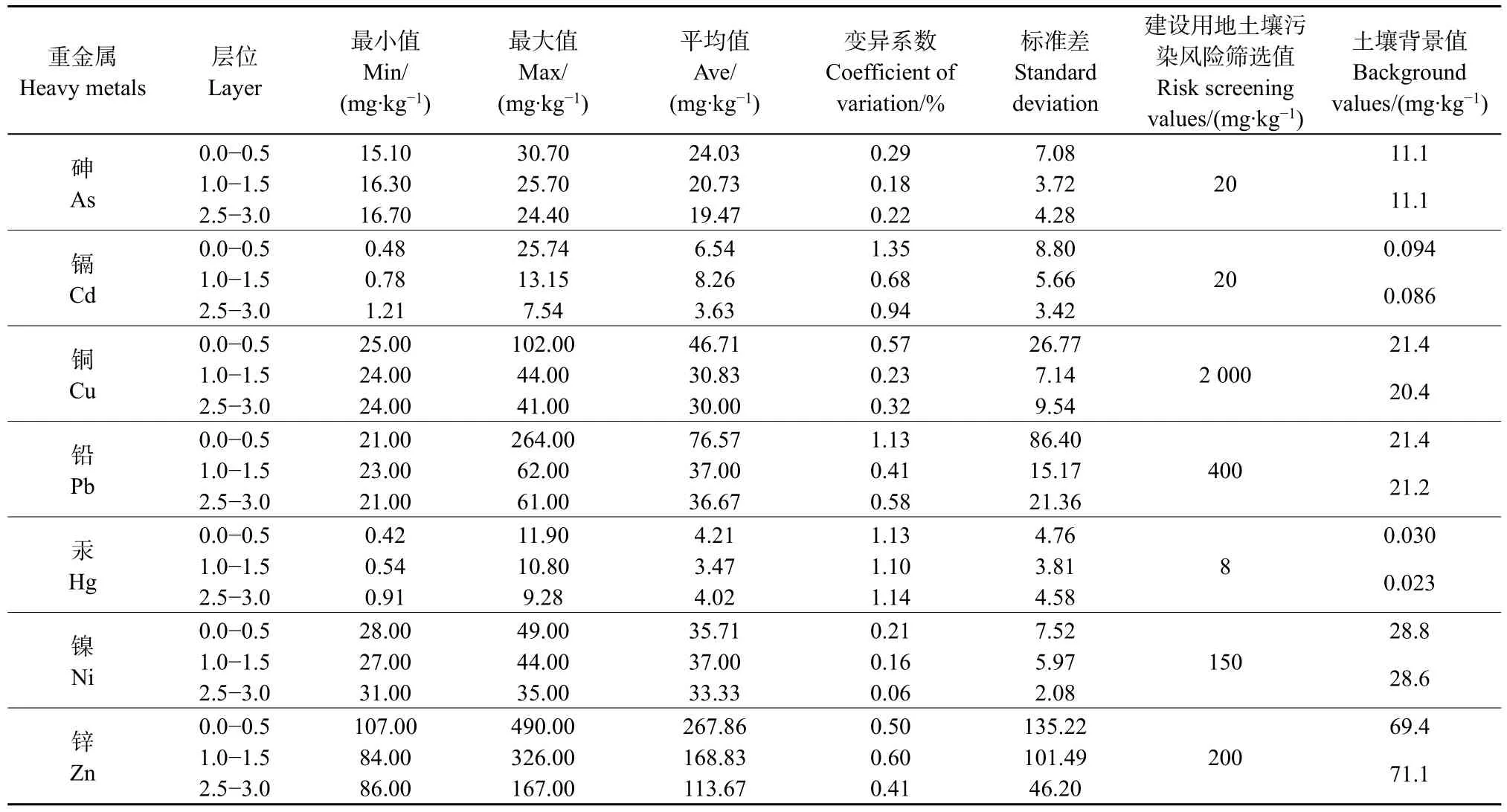

研究区土壤中砷、镉、铜、铅、汞、镍和锌7种重金属的最大、最小和平均含量等描述性统计结果见表6。砷、镉、铜、铅、汞、镍等6种重金属土壤污染风险筛选值参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》(GB 36600—2018)第一类用地建设用地对应筛选值,锌参照《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618—2018)筛选值。研究区土壤中全部 7种重金属元素均有检出,砷、镉、汞、锌的检出最大值为对应土壤污染风险筛选值的 1.54、1.29、1.49、2.45倍,砷和锌的平均值均有超出土壤污染风险筛选值的情况,铜、铅、镍等3种重金属的浓度平均值及最大值均小于筛选值。另外,与陕西省土壤背景值相比,7种重金属的浓度均高于背景值,最大值分别是背景值的2.77、273.83、4.77、12.34、403.48、1.70、7.06倍,表明其在土壤中都存在累积,且镉和汞的富集程度较高,重金属元素的异常富集与秦岭矿山地质条件密切相关。变异系数(CV)值常被用于表征土壤重金属元素在空间上的变异和分散程度,0.1为弱变异,0.10

表6 土壤重金属浓度描述性统计表Table 6 Statistical analysis of soil heavy metal detection

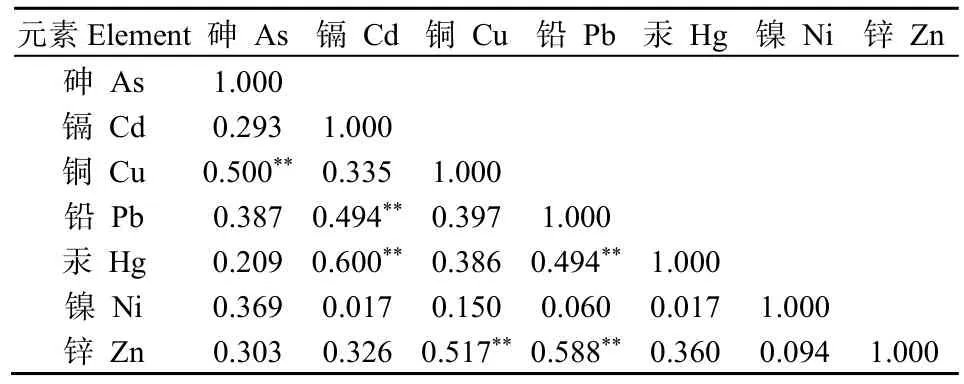

重金属之间的相关性可以判断其来源途径的相似性程度,对各重金属元素进行相关性分析,结果见表7。由表7可知,砷与铜,镉与铅、汞,铜与锌,铅与汞、锌存在极显著正相关关系,表明土壤中这些重金属之间可能存在相似的来源,其余各重金属之间不具有同源性。

表7 重金属各元素含量之间的相关性分析Table 7 Correlation analysis of the content of various elements of heavy metals

2.2 土壤重金属空间分布特征

为进一步明晰各重金属在研究区内的空间差异,采用克里金插值对研究区内变异系数较大的6种重金属元素浓度进行空间插值,得到其空间分布特征如图3所示。由图3可知,表层土层各土壤重金属浓度极大值均出现在冶炼车间附近,由冶炼车间向场地其他区域浓度逐渐衰减,表明土壤重金属浓度受到工矿企业生产工艺的影响;深层土层土壤重金属浓度大都表现为大幅减低趋势,S3采样点各重金属浓度变化较小,甚至表现出浓度增加趋势,可能与重金属元素受雨水冲刷引起的地下迁移有关。w(As)/(mg·kg−1)

就各重金属元素而言,砷元素在监测点 S1、S3、S4、S5的表层土壤中浓度均超标,该区域属于重点生产区;在监测点S6的深层土壤中超标,这可能是由于该区域土壤已受到沉铁渣填埋的干扰导致;唯一不超标的点S2位于生活办公区附近,表层及深层土壤中砷元素浓度水平差异不大且浓度较低,接近对照点;燃煤发电和锌冶炼都会产生含砷污染物,因此导致土壤砷超标的范围较大。镉主要来自锌冶炼排放的污染物(黄庄等,2005),其污染最严重的区域位于锌冶炼车间附近(S5),S3、S4和S6等重点生产区的镉浓度也相对较高,但未超标;其余2个点(S1、S2)土壤镉浓度较低,略高于背景值。所测7个点的土壤中铜元素和镍元素浓度均远低于风险筛选值,表明铜和镍并不是该厂区土壤污染的主要因子。土壤中铅元素浓度均未超过风险筛选值400 mg·L−1,其中浓度水平最高的区域为距锌冶炼车间和原锅炉发电车间较近的 S4和 S5,原料库附近(S3)和沉铁渣填埋区(S6)土壤中铅浓度略高于对照点,其他区域铅浓度水平与对照点相当,由此可以推断,该场地土壤中的铅元素可能主要来源于锌冶炼和锅炉燃烧产生的废气沉降。汞元素在原锅炉发电车间和锌冶炼车间附近(S4、S5)的土壤中超标,原料库附近(S3)和沉铁渣填埋区(S6)土壤虽未超标,但浓度水平明显高于对照点及厂内其余2个点(S1、S2),相对于锌冶炼来说,汞是燃煤发电产生的特征污染物,因此土壤汞污染范围也主要位于原锅炉发电车间附近。从图3和表6可以看出,土壤中的锌浓度在主要生产区(S3、S4、S5、S6)均明显高于土壤背景值,表层浓度高于风险筛选值,锌浓度较高一方面是自然本底值相对较高,另一方面主要来自于锌冶炼排放的污染物。

图3 土壤重金属元素空间分布Fig. 3 Spatial distribution of heavy metal elements in soil

2.3 土壤重金属污染评价

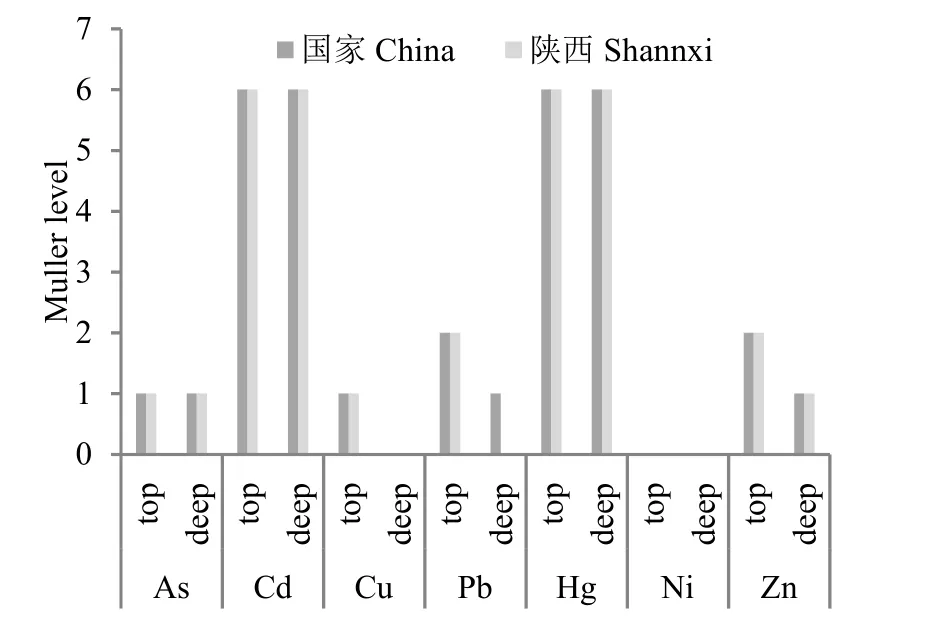

以国家和陕西省土壤元素背景值为标准,运用Muller地累积指数法测算研究区内7种重金属元素的地积累指数(表8)并分级(图4)。结果表明:以陕西省土壤背景值和国家土壤背景值计算出的各重金属元素地积累指数分级基本一致。其中 As元素Muller地积累指数为0.24—0.58之间,Muller地积累指数等级均为1级,表层土壤于深层土壤污染程度相当,属于轻度—中等程度污染。Cu元素Muller地积累指数为−0.18—0.65,表层土壤污染程度重于深层土壤,表层土壤属于轻度—中等程度污染,深层土壤无污染。Cd和Hg元素Muller地积累指数平均值大小分别为5.72和6.23,Muller地积累指数等级均为 6级,属于极严重程度污染。Zn元素Muller地积累指数为0.50—1.50,等级表层为2级,属于中等程度污染,深层程度为1级,属于轻度—中度程度污染。Pb元素Muller地积累指数为0—1.39,等级表层为2级,属于中等程度污染,深层属于轻度—中度程度污染。Ni元素Muller地积累指数表层和深层均为负值,基本无污染。

表8 7种重金属元素的地积累指数及其分级情况Table 8 Iego and the grading of 7 heavy metals in soil

图4 7种重金属元素污染评价Fig. 4 Evaluation of the pollution level of 7 heavy metal elements

2.4 土壤重金属潜在生态风险评价

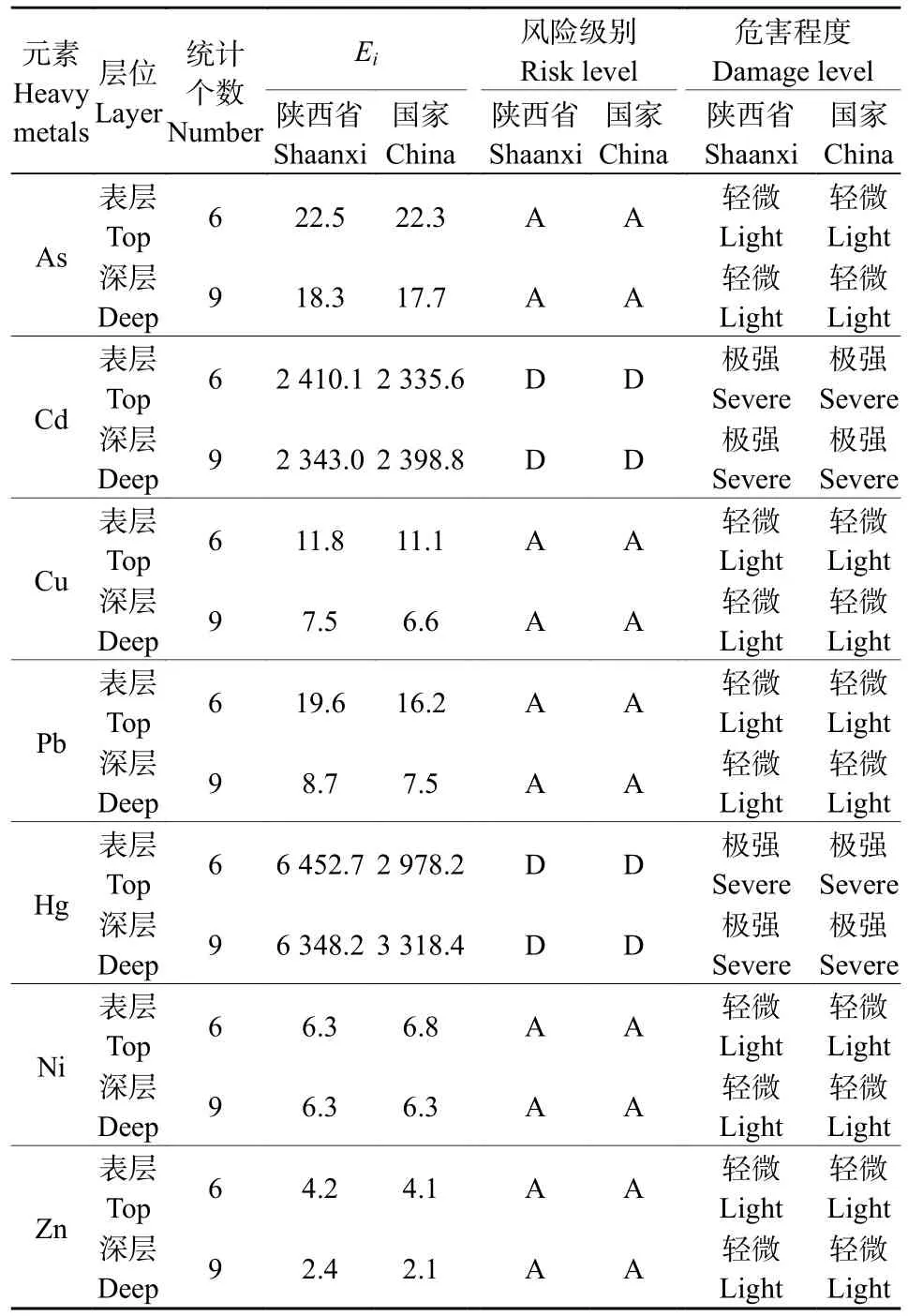

采用潜在生态风险指数评价研究区土壤重金属的生态风险(表 9)可知,7种重金属的潜在生态风险程度大小顺序为 Hg>Cd>As>Pb>Cu>Ni>Zn,其中Hg和Cd的生态危害程度是极强,是研究区土壤最主要的潜在生态风险因子,其余重金属的生态危害程度是轻微。将所有重金属的潜在生态风险指数累加得到所测重金属的综合潜在生态风险指数(表10),风险级别为D级,危害程度为极强,说明研究区生态环境受土壤中重金属的潜在危害严重,应引起高度重视。

表9 7种重金属的潜在生态风险Table 9 The potential ecological risk of 7 heavy metal

表10 重金属的总潜在生态风险基级别及危害程度Table 10 The total potential ecological risk of heavy metals

3 讨论

研究场地锌精矿来源于当地铅锌选矿厂,原矿石所属矿床为柞山泥盆纪一级断线盆地桐木沟铅锌矿床(方维萱等,2019),矿石金属矿物以方铅矿、闪锌矿、黄铁矿为主,氧化矿物主要有菱锌矿和白铅矿,矿石中金属元素主要有锌、铅、镉、金、银、铜等(曹宏远,2018)。

对研究区土壤重金属污染浓度特性分析发现,砷、镉、铜、铅、汞、镍、锌7种重金属在研究区均有检出,土壤污染因子主要为砷、镉、汞、锌。相关研究证实区内矿床前缘指示元素为汞、砷、锑,近矿指示元素为铜、铅、锌、银、金(曹宏远等,2018);研究区所在区域地球化学背景特点显示砷、汞、锑、铜、钨、锡、镍等元素呈背景型分布(朱华平,2004);同时,镉是铅锌矿和铜铅锌多金属矿的伴生元素(Chen et al.,2020)。

从土壤重金属空间分布来看,在锌冶炼过程中,生产区土壤重金属污染最为明显且严重,杨牧青等(2017)、王玮雅等(2019)学者的研究结果也证实工业区的重金属污染情况比其他区域更严重。就纵向而言,除S3采样点外,研究区各重金属表层浓度均远高于底层浓度,与相关学者的研究结果一致(李多杰,2021)。同时,研究区砷、镉、铅和锌 4种重金属元素表现出一定的纵向迁移态势,这可能与伴生重金属元素被氧化和水解,降水淋溶驱动下引起了重金属的纵向迁移有关。

Muller地累积指数法和潜在生态风险指数法评价结果均显示镉和汞属于严重污染等级且危害程度极强,其是锌冶炼过程中的主要污染物。刘智峰等(2019)对陕西省某铅锌冶炼区土壤重金属污染特性的研究结果显示镉达到重度污染;莫福金等(2016)对广西阳朔铅锌矿周边土壤汞污染分析发现铅锌矿周边土壤汞严重超标;冯乾伟等(2020)对黔西北三镉铅锌矿区土壤重金属污染特征的分析结果显示两个矿区铅、锌、镉和铜为重度污染,一个矿区铅、锌、镉、汞、砷为重度污染;李强等(2021)梳理了中国冶炼行业场地土壤重金属污染特征,结果显示砷、铅、镉和镍的污染较为严重,砷和镉的潜在生态风险水平及危害程度较高,同时指出砷的污染在南方地区的污染特性更明显。

综上分析可见,土壤重金属污染特征、空间分布、污染程度及风险会受到多种因素的影响,特别是区域成矿条件和采选冶炼工艺的影响,因此,开展针对性的污染评价对指导区域土壤重金属污染防治及生态修复意义重大。

4 结论

本研究以秦岭某停产关闭工矿企业场地为研究对象,基于检测数据,对7种重金属的土壤污染特征进行了探究。研究结果表明:

(1)从土壤污染特征来看,研究区内土壤污染因子主要为砷、镉、汞、锌。空间上,厂区内重金属污染在靠近重点生产装置的区域较为严重,而在生活办公区域则较轻,表明土壤污染类型与场地内曾从事过的工业生产有密切关系,工矿企业重点生产区域内的污染排放控制应是土壤污染的重点防治对象。

(2)从重金属在土壤中的垂直分布情况来看,表层土壤重金属浓度普遍高于深层土壤。相应地,绝大多数点位表层土壤地积累指数和潜在生态风险指数也大于深层土壤,表明该种类型的工矿企业土壤污染方式以污染物沉降和下渗为主。

(3)土壤重金属污染评价及土壤重金属潜在生态风险评价结果均表明镉和汞的污染程度最为严重且产生危害最大。从土壤中各类重金属浓度的相关性分析结果来看,这些重金属极大可能存在相同来源即场地内曾从事过的工业生产污染源。本研究区内土壤已受到重金属污染,且部分重金属对生态环境存在较大的潜在危害,因此该场地在再次开发利用前应开展相应的土壤修复工作,以确保环境风险得到消除或控制。该研究也可为同类型企业开展土壤重金属污染评价提供一定的借鉴,同时为构建秦岭矿山污染防治体系提供依据。