在线协作学习中大学生的情绪交互评价研究*——量表的编制与信效度检验

2021-10-12刘君玲张雅文张文兰

刘君玲 张雅文 张文兰 刘 斌

(1.昌吉学院 初等教育学院,新疆昌吉 831100;2.新疆师范大学 教育科学学院,新疆乌鲁木齐 830054;3.陕西师范大学 教育学院,陕西西安 710062;4.湖南科技大学 教育学院,湖南湘潭 411201)

一、研究概述

2020年新冠肺炎疫情期间,全国通过大规模在线教育实践,成功应对了疫情危机。这充分体现了在线教育在改变教育形态以及实现同步学习、实时协作方面的优势。在线协作学习强调“协商”“探究”“集体”等特性,是在线教育的重要形式,与21 世纪的人才培育需求相呼应。它既可以促进学习者的知识建构,又可以提升其协作技能,是在线教育成功的保证[1]。综合已有相关研究可知[2],在线协作学习旨在促进学习者开展协作知识建构,是学习者采用在线形式,利用相关信息技术创建协作学习环境,并针对同一学习目标,在一定的激励机制下,为获得个人和小组最大化习得成果而合作互助的一切相关行为。而情绪交互作为在线协作学习的构成内容之一,对预测在线协作知识建构水平具有关键性作用[3]。情绪交互不仅可以避免在线学习者在学习过程中所产生的孤独感,还可以提升他们的信任感和归属感[4]。情绪交互是学习者之间围绕学习内容,在情绪方面的交流与互动,可以形成良好的学习氛围,达成交互双方的情感共鸣,这对认知交互、社会交互和教学交互的发展,都有促进和推动作用[5]。总之,情绪交互对于在线协作学习质量的提升,具有重要的实践价值。而为了有效控制在线协作学习过程中学习者的情绪状态,以便为认知交互提供更好的支持,还需要充分重视和发挥情绪交互的作用。

评估在线协作学习中学习者的情绪交互质量,是进一步设计、组织并开展情绪交互过程,进而发挥情绪交互作用,提升在线协作学习质量的基础。目前,已有少量研究开始关注在线协作学习中情绪交互的质量评价。如前期研究基于探究社区模型,根据情绪存在相关研究理论,结合认知存在、社会存在和教学存在特点,建构了情绪交互视角下的在线协作交互文本编码体系[6];巴赫蒂亚尔(A.Bakhtiar)等人[7]基于社会调节视角,提出了社会情绪交互编码体系,包括道歉、幽默、鼓励、激励、动机、促进信任和凝聚力、不参与、强调个人责任、对他人施加压力和情绪表达等。约尔韦莱(S.Järvelä)等人[8]基于群体调节视角,提出考察社会情绪交互的行为,包括对情绪或动机的讨论,积极或消极情绪的明显表达、赞扬、鼓励、开玩笑、讨论团队精神等[9]。可以看出,已有研究主要基于不同研究视角,提出了不同的分析维度,并通过编码体系加以呈现。然而,编码体系主要适用于文本数据的分析,属于质性测评体系,不便于大规模衡量在线协作学习中的情绪交互质量;另外,虽然研究者基于编码体系通过内容分析法对情绪交互质量进行了探讨,但是受测评工具的限制,主要倾向于体现典型案例特征,而较少反映全国范围内在线协作学习中大学生的情绪交互特征。

鉴于此,在前期研究构建的情绪交互编码体系基础上,本研究进一步编制在线协作学习中学习者的情绪交互评价量表,以便为大规模了解情绪交互水平及差异等相关研究,提供数据支撑和干预方向。

二、量表的初步编制

(一)量表的维度确定

依据探究社区模型、情绪存在和情绪社会分享等理论,结合认知存在、社会存在和教学存在特点,前期研究提出情绪交互维度,包括情绪回应、情绪评价和情绪表达这三个类别[10]。其中,情绪回应主要为观点一致与否的回应,如同意、接受、理解、不同意、自我揭示等;情绪评价主要有关激励、引导和不满、责备等方面的评价,如鼓励、赞赏、挖苦、讽刺等;情绪表达即传达希望、高兴、羞愧、焦虑等情绪状态。从中可以看出,情绪回应、情绪评价和情绪表达这三种情绪交互类型,均包含积极和消极两个方面。

另外,根据情绪的维度理论可知,效价是情绪最基本的维度,包括积极效价和消极效价[11],而且已有研究结果显示,不同效价情绪对协作学习有着不同的影响。如佩克伦(R.Pekrun)等人认为,积极效价促进联合动作表征,而消极效价有反作用[12],说明情绪交互也需要考虑情绪的效价。因此,本研究结合克利夫兰-因内斯(M.Cleveland-Innes)等人[13]、巴赫蒂亚尔(A.Bakhtiar) 等人[14]、约尔韦莱等人[15]、莉梅(B.Rimé) 等人[16]、朱伶俐等人[17]的相关研究,进一步将在线协作学习中的三种情绪交互分别划分为积极和消极两个方面,最终形成了两个方面的六个情绪交互维度,详见表1。其中,两个方面包括积极情绪交互和消极情绪交互,六个维度分别为积极情绪回应、积极情绪评价、积极情绪表达、消极情绪回应、消极情绪评价和消极情绪表达。

表1 在线协作学习中大学生情绪交互量表维度划分

(二)量表的制定与完善

基于上述情绪交互量表维度,本研究对各维度题项进一步编制和修订。在初步设计量表题项时,主要参考了巴赫蒂亚尔(A.Bakhtiar)等人的社会情绪交互编码以及朱伶俐等人社会交互编码中的相关表述,并结合大学生的语言表述特点,最终形成了26 个题项。

在编制过程中,为了提高量表题项表述的清晰性、易读性及合理性,本研究主要通过专家及学者咨询,对量表题项的合理性进行评价,根据评价意见共删除3 个题项并修改了5 个题项的内容;其次,通过8 名研究生和本科生,对量表题项的易读性和和清晰性等方面进行了讨论,根据讨论建议,对量表题项的表述方式进行了修改。

(三)量表的结构形成

经过以上修订,本研究最终形成了《在线协作学习中大学生情绪交互量表》。该量表共23 个题项,包括2 个方面(积极情绪交互、消极情绪交互)的6 个维度(积极情绪回应、积极情绪评价、积极情绪表达、消极情绪回应、消极情绪评价、消极情绪表达)。其中,积极情绪回应共包括3 个题项;积极情绪评价共包括4 个题项;积极情绪表达共包括4 个题项;消极情绪回应共包括3 个题项; 消极情绪评价共包括3个题项;消极情绪表达共包括6 个题项。量表所有题项均采用李克特五点计分法,从1-5 分别表示非常不同意、不同意、一般、同意和非常同意。

三、测量对象及统计方法

(一)测量对象及数据

虽然在线协作学习方式受到越来越多高校师生的关注,但从各高校在线课程的实施现状来看,在线协作学习方式的应用还未完全普及。因此,本研究采用了目的性抽样方式来确定测量对象,以保障其尽可能完整、准确地回答研究问题。测量过程主要通过任课教师的引荐和辅助,随机抽取具有在线协作学习经历(以在线形式参与,在同一学习目标、评价标准条件下共同交互、合作、互助,并获得个人和小组学习成果)的大学生进行测量。

收集的样本数据,包括预测数据(样本1)和正式测量数据(样本2)。为考察量表结构的合理性和可靠性,本研究首先进行了预测。预测主要在西安、新疆等3 所高校(包括综合、师范、理工3 类院校)中进行,这些高校近几年在探究类课程中通过在线课程,开展了丰富的在线协作交互活动。依据任课教师的引荐,本研究从参加在线协作学习课程的各年级学生中,随机选取380 名大学生进行了现场调查。通过删除填写不完整、答案有明显极值倾向等不符合问卷要求的数据后,最终得到有效问卷355 份(样本1),有效回收率为93%。其中,文科130 人、理科143 人、艺体82 人;大一77 人、大二113 人、大三95 人、大四70 人;男生106 人、女生249 人,年龄在19-23岁。本研究样本1 数据主要用于项目分析。

在确定调查量表结构之后,本研究开始正式测量。正式测量对象来源于北京、上海、湖南、西安、新疆的15 所高校(包括5 所综合大学、6 所师范大学、4 所理工大学),这些高校均开设了在线协作学习课程。本研究在任课教师的协助下,随机选取参与在线协作交互过程的各年级大学生进行在线调查。调查共回收1021 份问卷,删减填写时间过短等无效问卷后,收回有效问卷870 份(样本2),有效回收率为85%。其中文科357 人、理科303 人、艺体210 人;大一222 人、大二235 人、大三242 人、大四171 人;男生367 人、女生503 人,年龄在18-23 岁。样本2 数据,主要用于结构效度检验、实证效度检验、信度检验和特征分析。其中,在结构效度检验过程中样本2 被随机分半,分别用于探索性因素分析和验证性因素分析。

(二)统计过程及方法

本研究基于目的性抽样,发放《在线协作学习中大学生情绪交互量表》(以下简称“量表”),主要以在线调查为主、现场调查为辅统计相关数据。其中,在线调查主要借助“问卷星”平台发放调查;现场调查主要通过研究人员集中安排学生在教室中施测并当场回收。

本研究主要使用SPSS 和AMOS 软件,对收集的数据进行统计与分析。首先,基于SPSS 软件,通过项目分析、探索性因素分析,对量表的适切性和建构效度进行验证;然后,基于AMOS 软件,通过验证性因素分析,以考察量表的结构效度;另外,在此基础上,进一步检验量表的实证效度和信度。最后,通过描述性统计分析、T 检验和方差分析等,初步分析在线协作学习中大学生情绪交互的个体特征。

四、研究思路和方法

(一) 项目分析

项目分析旨在检测所编制量表及个别题项的适切程度,判别指标一般包括难度、鉴别度与诱答力等[18],以及同质性检验。本研究基于样本1 数据,对量表进行鉴别度和同质性检验,从而为题项的删除或修订提供参考。

首先,按总分降序排列,分别找出前27%和后27%受试者的得分,由此组建高低分组;其次,对高低分组每个题项的平均数差异进行检验,并将不显著的题项删除;另外,依据题项与量表总分的相关系数考察其同质性程度,主要将相关系数小于0.3 的题项删除。结果发现,高低分组平均数差异达0.05 的显著水平,各题项与总分之间的相关均显著(见表2),且相关系数都在0.3 以上,表明量表具有一定的区分度、同质性较高,各题项符合保留标准。除此之外,研究团队在预测过程中,发现有5 个题项存在表述问题,遂再次对其进行了调整。

(二)量表结构效度检验

1.探索性因素分析

首先,本研究在正式测量样本2 数据中,随机抽取50%左右的样本,最终确定抽取的样本数量为455 份。其次,基于SPSS 对其进行探索性因子分析。探索性因子分析主要采取主成分分析法,以因子抽取采用特征值大于1 的方式,采用正交旋转方法最大方差法,初步进行因子分析。结果显示:KMO(Kaiser-Mayer-Olkin measure of sampling adequacy)取样适切性量数为0.88,大于0.8,这说明适合进行因子分析;巴特利特球形检验值为5462.26,显著性为0.000,小于0.05,即相关矩阵不是一个单位矩阵,故可以进行因子分析。

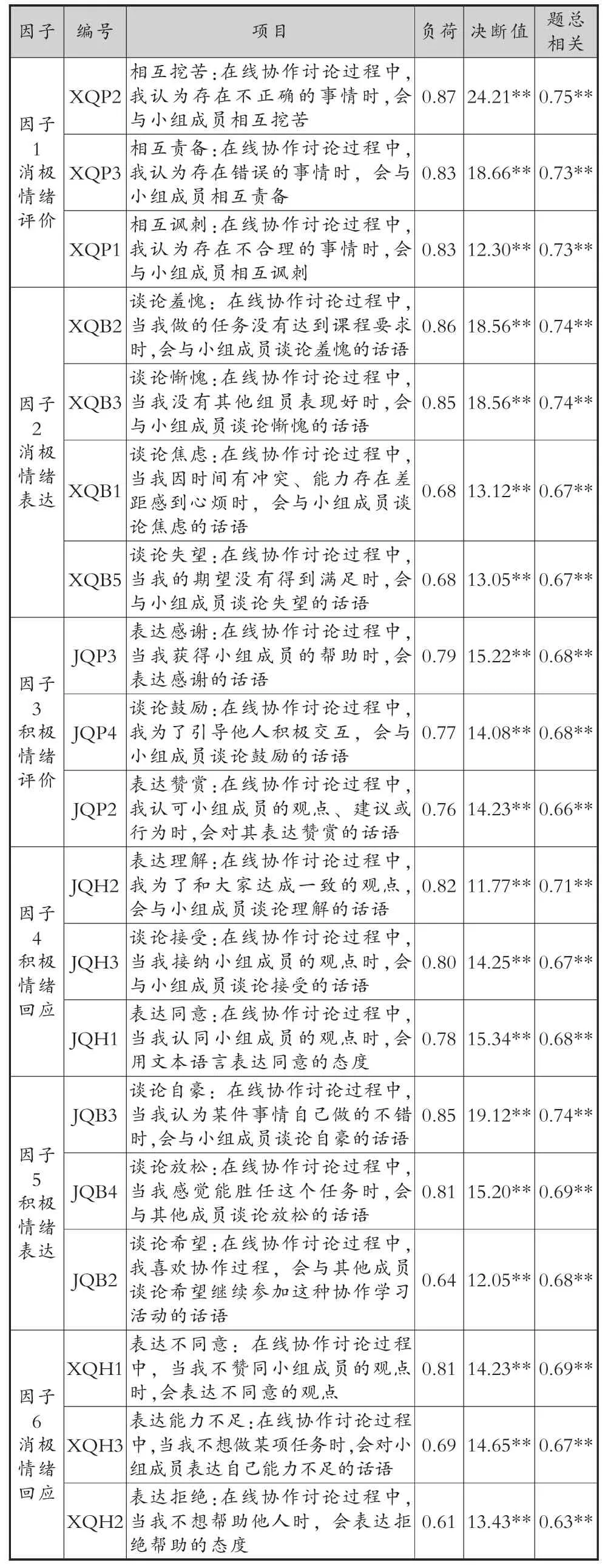

在做第一次因子分析时,本研究采用基于特征根大于1 和最大方差法正交旋转,结果仅萃取了5个因子,与理论基础假定的6 个因子不符。因此,本研究采用限定因子萃取法,将因子数量限定为6 个,再进行第二次因子分析,结果方差贡献率为69.38,而且题项JQB1 和JQP1 不归属于原构面因素,于是先删除因子载荷值较高的题项JQB1,并进行第三次因子分析,结果方差贡献率提升为69.91。研究团队观察变量情况发现,题项JQP1 不归属于原构面因素,于是删除该题项,结果方差贡献率为71.16。通过观察,研究人员发现,题项XQB4 与其他因素也有密切关系,于是删除该题项,结果方差贡献率提升为71.79。可以看出,累积方差解释率还在71%左右,但消极情绪交互的题项较多,其中题项XQB6 的因子载荷值最低,于是删除该题项,结果方差贡献率提升为72%,具体结果如表2 所示。

表2 探索性因素分析结果

通过探索性因素分析,研究团队最终共删除JQB1、JQP1、XQB4、XQB6 这4 个题项,累积方差解释率达到72%,整体题项相差不大,说明6 个因子的解释较好。其中,第1 个因子为消极情绪评价,包括XQP1、XQP2、XQP3 题项;第2 个因子为消极情绪表达,包括XQB1、XQB2、XQB3、XQB5 题项;第3 个因子为积极情绪评价,包括JP2、JP3、JP4 题项;第4 个因子为积极情绪回应,包括JQH1、JQH2、JQH3 题项;第5 个因子为积极情绪表达,包括JQB2、JQB3、JQB4 题项; 第6 个因子为消极情绪回应,包括XQH1、XQH2、XQH3 题项。

2.验证性因素分析

以上分析结果显示,本研究的量表由6 个维度组成,分别为积极情绪回应、积极情绪评价、积极情绪表达、消极情绪回应、消极情绪评价和消极情绪表达。

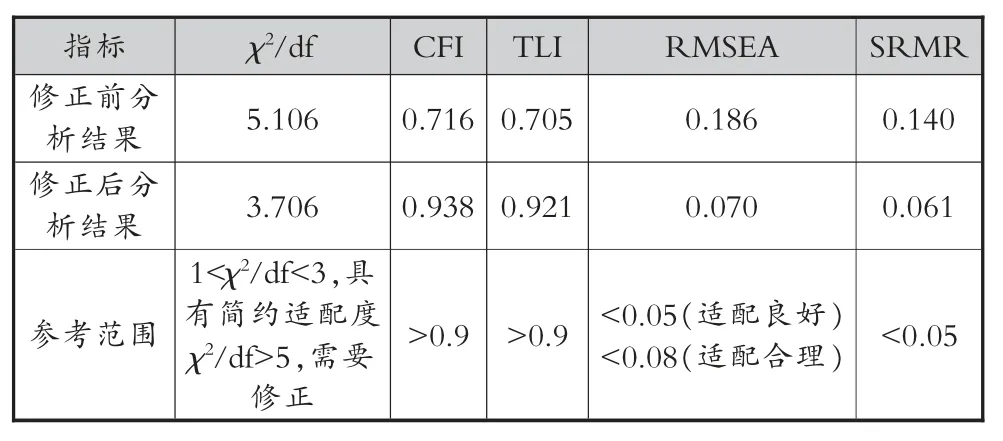

为了进一步验证该量表的结构效度,本研究基于剩余50%左右样本2 数据 (共415 份),通过AMOS 采用极大似然参数估计法,对其进行验证性因素分析。经分析结果发现,题项XQB3 的MI 值为11.09,且整体模型拟合数据不理想,因此,删除该题项(谈论惭愧:在在线协作讨论过程中,当我没有其他组员表现好时,我会与小组成员谈论惭愧的话语),修正后最终结果,如图1 和表3 所示。

表3 验证性因素分析各项指标结果

根据验证性因素分析结果来看,各项指标基本符合要求,说明该量表的结构效度良好。

至此,本研究通过因素分析共删除5 个题项,其中探索性因素分析删除了4 个题项,验证性因素分析删除了1 个题项,最终形成了包含18 个题项的《在线协作学习中大学生情绪交互量表》。其中,积极情绪回应共3 个题项;积极情绪评价共3 个题项;积极情绪情绪表达共3 个题项; 消极情绪回应共3 个题项;消极情绪评价共3 个题项;消极情绪表达共3个题项。

(三)量表实证效度检验

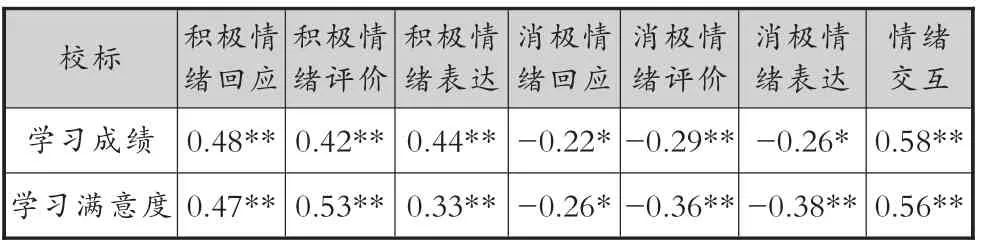

学业情绪影响学生的兴趣、满意度和学业成绩[19][20]。为了进一步检验该量表的实证效度,我们获取了样本2 数据中86 人,参与《文献阅读与分析》在线协作课程的学习,并以学习成绩和学习满意度作为量表的效标。其中,学习成绩主要从文献检索与阅读、综述论文结构、综述论文内容、综述论文语言组织、综述论文创新性及应用性、综述论文格式规范等6 个方面,对论文成绩进行量化评分;学习满意度量表改编自理查森(C.J.Richardson)等人[21]编制的量表,包含在线协作教师指导、在线协作交互内容、在线协作交互活动、在线协作交互环境和整体满意度的5 个维度27 个题项;经分析,该量表的Alpha 值为0.86。

研究人员采用皮尔逊相关分析法得出该量表的效度系数,具体如表4 所示。其中情绪交互与学习成绩有0.58 的显著正相关(n=86) ,与学习满意度有0.56 的显著正相关(n=86),这说明该量表具有良好的实证效度。

表4 在线协作学习中大学生情绪交互量表的效度系数

(四)量表信度检验

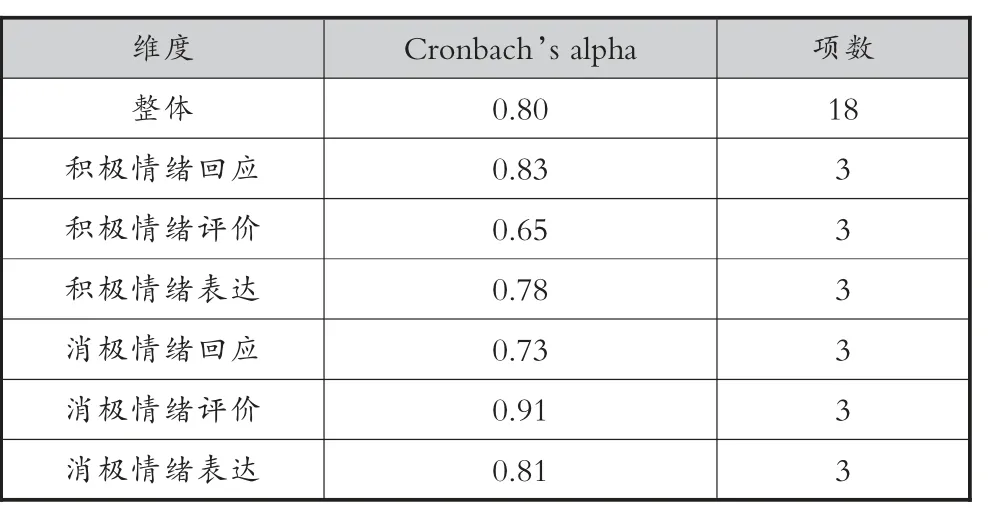

信度一般用来反映量表所测数据的一致性和可靠性,信度越大说明其测量标准误越小[22]。内部一致性信度是研究人员最常用的评估方法,主要反映测验内部题目之间的信度。基于样本2 数据通过分析发现,该量表的整体和分维度内部一致性信度系数处于0.65-0.91 之间,具体如表5 所示,说明该量表整体及各维度具有整体一致性,信度良好。

表5 在线协作学习中大学生情绪交互量表信度分析

(五)情绪交互特征分析

为了解在线协作学习中大学生情绪交互的基本情况,本研究基于样本2 数据,采用描述性统计、参数检验等方法,初步分析了在线协作学习中大学生情绪交互的个体特征,具体如下所述。

1.在线协作学习中大学生情绪交互的总体情况

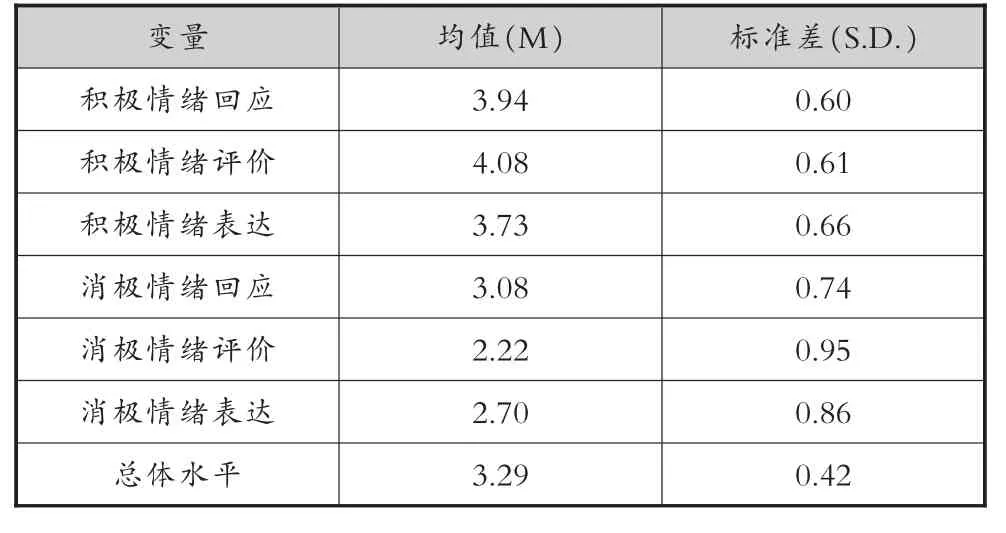

在线协作学习中大学生情绪交互整体及各维度的均值和标准差等描述性统计分析结果,如表6 所示。

表6 在线协作学习中大学生情绪交互描述性统计分析(n=870)

由表6 可以看出,在线协作学习中大学生的情绪交互整体及其各维度数据的标准差,处于0.42-0.95 之间,这表示各变量的离散程度处于合理范围。情绪交互整体质量不高 (M=3.29,SD=0.42),6 个维度的均值从高到低依次为:积极情绪评价(M=4.08,SD=0.61)、积极情绪回应(M=3.94,SD=0.60)、积极情绪表达(M=3.73,SD=0.66)、消极情绪回应(M=3.08,SD=0.74)、消极情绪表达(M=2.70,SD=0.86)、消极情绪评价(M=2.22,SD=0.95)。这说明在线协作学习中大学生的情绪交互质量整体不理想,其平均值略高于理论均值;另外,积极情绪交互的质量整体高于消极情绪交互,其中,积极情绪评价的质量最高,消极情绪评价的质量最低。

2.在线协作学习中大学生情绪交互的个体差异

为更深入了解在线协作学习中大学生情绪交互在个体变量上的差异特征,继而本研究对其进行差异检验。在差异检验之前,需要对数据先进行正态分布检验。研究人员采用偏度和峰度检验法进行正态分布检验,在线协作学习中情绪交互的偏度系数Skewness=0.951,峰度系数Kurtosis=1.714,可认为近似于正态分布,其正态分布情况如图2 所示。

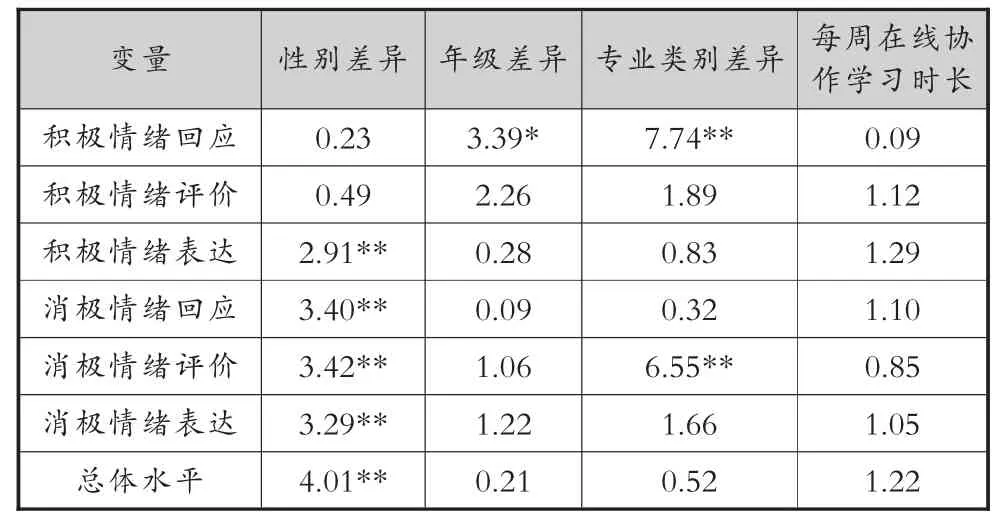

研究人员分别采用独立样本T 检验、单因素方差分析,对在线协作学习中情绪交互及其各个维度在性别、年级、专业类别等个体变量上的差异进行分析,结果如表7 所示。

表7 在线协作学习中情绪交互及各维度的个体差异检验结果

首先,在性别方面,由表7 可以看出,除了积极情绪回应和积极情绪评价之外,在线协作学习中情绪交互总体水平及其它各个维度独立样本T 检验的显著性p 值均小于0.01,故部分情绪交互维度在性别上有显著差异,尤其是各个消极情绪交互维度均存在性别差异。另外,研究人员通过比较发现,相对女生来说,男生的积极情绪表达、消极情绪回应、消极情绪评价和消极情绪表达质量偏高。

其次,在年级方面,单因素方差分析结果表明,除积极情绪回应(p=0.02<0.05)外,其它五个维度以及情绪交互总体水平与大学生的年级均无显著差异(p 值分别为0.08、0.84、0.97、0.37、0.30、0.89,均大于0.05)。事后比较结果显示:大二的积极情绪回应质量依次高于大三、大四、大一。

再次,在专业类别方面,在线协作学习中大学生的情绪交互,在文史类、理工类、艺体类三种专业类别上的单因素方差分析结果显示,积极情绪回应(p=0.003<0.01)和消极情绪评价(p=0.002<0.01)维度存在显著差异,其它维度及情绪交互总体水平均无显著差异(概率值p 分别为0.15、0.44、0.72、0.19、0.60,均大于0.05)。事后比较发现:文史类的积极情绪回应和消极情绪评价质量,均依次高于理工类、艺体类。

最后,在每周在线协作学习时长方面,不同的大学生在情绪交互及其各维度均无显著差异(p 值分别为0.88、0.38、0.43、0.30、0.06、0.23、0.43,均大于0.05)。

五、研究结果分析

(一)评价量表符合心理测量学要求

经信效度检验,本研究编制的《在线协作学习中大学生情绪交互量表》各项指标,均符合心理测量学标准,且经实践验证可作为评价我国在线协作学习中大学生情绪交互质量的可靠测量工具。

该量表的内部一致性系数为0.80,表明该量表具有较高的信度、十分可靠。通过探索性和验证性因素分析可知,该量表包含积极和消极情绪交互两个方面,由积极情绪回应、积极情绪评价、积极情绪表达、消极情绪回应、消极情绪评价、消极情绪表达这6 个维度组成,共18 个题项。其与已有情绪交互编码体系结构相比,既有联系又有区别,该量表是在前期研究的基础上,依据情绪的维度理论,从情绪效价角度对其进行了完善和细化。通过实证效度检验发现:情绪交互与学习成绩和满意度均呈正相关关系。这不仅印证了佩克伦(R.Pekrun)的控制价值理论,而且说明该量表具有较好的预测效度。

(二)评价量表的应用范围更加广泛

与前期研究建构的情绪交互视角下的在线协作交互文本编码体系,以及巴赫蒂亚尔 (Bakhtiar)等人、约尔韦莱(Järvelä)等人提出的社会情绪交互编码体系相比,该量表的适用范围更加广泛。编码体系主要适用于小范围、文本交互语言的处理,而该量表不仅适用于中国大学生面对面情境下口语情绪交流语言的分析,还适合于非面对面情境下文本情绪交互语言的处理。

(三)情绪交互质量整体不理想

情绪交互对认知交互具有显著支持和促进作用,而且在线协作学习过程中情绪交互质量越好,其认知交互效果越好。伊索赫塔利亚(J.Isohätäläa)、威廉姆斯(S.J.Williams)等人[23]认为,协作学习过程中阐述、论证、谈判和推理等高层次认知过程的出现,依赖于团队反映凝聚力和相互尊重的社会情绪过程,说明情绪交互可以激发并发展在线协作学习的高层次认知交互过程。上述研究结果表明,在线协作学习中大学生的情绪交互质量整体水平不高,情绪交互水平仅略高于理论均值,不过其中积极情绪交互质量整体水平高于消极情绪交互质量。

在线协作学习中情绪交互质量普遍偏低的现象,与大学生情绪交互意识和技能的缺乏有关。究其原因在于,以往的教育观念推崇理性教育,而忽视情绪交互的作用、功能,故而教师不注重情绪交互活动的设计、过程组织与引导。另外,在线学习环境也限制了大学生之间的情绪交互。在在线协作学习过程中,大学生一般基于不同终端设备、采用异步交互、非面对面的方式进行协作交互,通常采用文本语言基于在线交互平台进行交流沟通。在这个过程中,虽然他们也产生表情变化、生理特征及姿态方式等,但在线协作学习环境,使得大学生不容易感受这些传统表征方式所承载的信息,因而影响了大学生情绪交互行为的应用。这说明在没有学习引导和要求的情况下,大学生很少主动进行情绪交互。总之,在线协作学习中情绪交互并不是自然发生的,还需对其加以设计、组织和实施,才能发挥其更大的价值。

(四)情绪评价质量依次高于情绪回应和情绪表达

研究结果表明:虽然大学生的积极情绪评价质量最高,但是消极情绪评价质量最低,所以整体情绪评价质量不高。罗加特(T.K.Rogat)等人[24]的研究也说明,尽管个体的负面影响一般会导致更少的积极参与,然而有时消极交互也会引发更积极的协作交互,但持续的消极情绪交互,则有可能破坏群体功能,降低大学生的参与性。可见,无论是积极还是消极情绪评价,一般都能给大学生带来新的建议和方向,容易激发他们批判性思维的生成,促进其元认知的发展,并提高其学习参与度。因此,虽然需要鼓励教学者尽量采用积极情绪评价方式,但也需要适当采用消极情绪评价,以促进大学生批判性思维的生成和发展,进而整体发挥情绪评价促进认知过程的作用。

(五)情绪交互质量存在个体差异

通过个体差异分析结果可知,在线协作学习中大学生的情绪交互质量,主要受不同性别、年级和专业的影响,而不受每周在线协作学习时间的影响。研究结果表明:在线协作学习中男生的积极情绪表达、消极情绪回应、消极情绪评价和消极情绪表达质量显著高于女生。这与男生的性格有关,一般男生不受其他因素的影响,喜欢直接表达所思所想;而女生一般心思较为细腻,在情绪表现方面相对比较含蓄。因此,相对于女生而言,男生在积极情绪表达、消极情绪回应、消极情绪评价和消极情绪表达方面频次较高。另外,在线协作学习中大二学生的积极情绪回应质量,高于大一、大三、大四的学生。这说明大二学生的参与性、积极性更高,更适合开展在线协作学习活动。鉴于此,在情绪交互开展过程中,教学者需要注意对大学生性别、年级和专业做交叉安排设计。

六、结论与展望

本研究通过信效度检测,形成了可靠的在线协作学习中大学生情绪交互量表。相对于情绪交互编码体系,该量表更适合于广泛测量我国面对面和非面对面在线协作情境下大学生对话语言、文本语言情绪交互的质量。然而,在在线协作学习中,尤其是面对面情境下大学生的情绪交互过程,除了采用语言表征之外,同时也通过面部表情、肢体语言等非语言方式传递情绪信息,而采用多模态数据分析技术大面积采集多维度非语言数据,会受到许多现实条件的限制。因此,今后相关研究可以进一步探讨表情、眼神、手势等非语言情绪交互的语言识别和转化,从而不断完善情绪交互评价量表的维度、指标,进而全面考察在线协作学习中大学生的情绪交互质量。