透过“笔锋”看“刀锋”

——从民国刻铜艺术看书家与刻工的关系嬗变(牟国庆)

2021-10-12牟国庆山东烟台

◆牟国庆(山东 烟台)

流行于清末民国时期的铜墨盒,对于今天的人们有些陌生,它是替代砚台内储墨汁的文房用品,多为白铜和紫铜制成,分为盒盖与盒身两大部分,盒面上可以镌刻书画以为装饰。

历史上没有一件文物能像刻铜墨盒这么具有传奇色彩。从兴起到退出历史舞台只有短短百余年的时间。这期间,从普通学生到政坛大佬文化名人,都和刻铜墨盒产生了难以割舍的关系。梁启超、吴佩孚、孙中山、蒋介石、毛泽东、郑孝胥、鲁迅、周作人、老舍、梅兰芳、程砚秋、齐白石、张大千等等这些大名鼎鼎的人物都和刻铜墨盒有关联:他们或购置铜墨盒自用或赠送师友;或者用铜墨盒作为奖品奖励给优秀的官兵;或者亲自在铜墨盒上挥毫泼墨写书作画。这些铜墨盒,既有出自普通工匠之手的普通工艺品,也有出自名家书画稿、名匠镌刻的“书画稿铜墨盒”艺术品。本文所探讨的“书家与刻工”的关系,乃是后者。

鲁迅在《北平笺谱》序中说:“义宁陈君师曾入京,初为携铜者作墨盒、镇尺画稿,俾其雕镶,即成拓墨,雅趣盎然。不久复廓其技于笺纸,才华蓬勃,笔简意饶,且又为刻工省其奏刀之困,而诗笺乃开一新境。盖至是而画师梓人,神志暗合,同力合作,遂越前修矣!”

鲁迅先生不愧为百年一遇的大文学家,寥寥百余字,虽然是为笺纸作文,但是若用其形容民国时期书画稿刻铜墨盒的发展及地位,却也十分的妥贴。

姚陈:书画铜艺术的领军人物

任何时代之历史真相,都会遮蔽后世之尘,民国时期的艺术领域亦是如此。还原民国初期画坛真相,对于论述本文至关重要。

研究发现,我们今日之认识,与当年之现实差别很大。民国初期,陈师曾与姚茫父在北京画坛,才是处于举足轻重的“领导”地位。鲁迅在给郑振铎的信中曾经写道:“民国四五年间,北京画坛,以陈师曾、姚茫父为代表。”鲁迅先生当时在北京国家教育部供职,对书画、笺纸、版画、碑帖均有很深的研究,所言应该毋庸置疑。

陈、姚二人,既是画坛领袖,二人关系亦属莫逆。鲁迅先生的“人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之”用来形容二人关系十分恰当。二人同年出生,“意既相同,言必有合”。陈师曾曾为姚茫父写像,寥寥数笔,传神之极,茫父一题再题,喜爱非常;陈师曾常到茫父所居莲花庵饮酒赋诗作画刻印;陈师曾出版《文人画的研究》一书,姚茫父为之作序;陈师曾的画,不论身前身后,姚茫父为其题诗最多,故人称“陈画姚题”。二人合作之书画和书画铜作品,数量惊人,同时代无人能出其右。姚茫父发现古代吉金古玉常见之饕餮纹与京剧中之钩脸最为相似,兴奋不已,“此又古今中外未发之秘,余窃窥得,惜师曾没,无可共语者。”其痛失知音,无限惆怅之态催人泪下。

书画铜墨盒方面,亦为二人所共同倡导,二人堪称“教父”级的人物。由于二人广泛的影响力,后来居京著名书画家章浩如、齐白石、王梦白、金北楼、陈半丁、张大千、梅兰芳、颜伯龙、吴观岱、萧谦中、杨千里、汪慎生、张伯英、汤定之、余绍宋、马晋、胡佩衡、叶恭绰、寿石工、丁佛言、王雪涛等书画家共同参入,使刻铜艺术达到一个前所未有的高度。

为什么书画铜墨盒的领军人物是陈、姚二人而不是其他人?除了二人的艺坛领袖地位外,与二人的“艺术服务生活”的思想是密不可分的。

陈师曾出身显赫,自号“朽”“朽道人”等,其祖父为湖南巡抚陈宝祯,其父乃著名的“同光诗人”陈散原。陈师曾曾经留学日本与鲁迅交好。书法、篆刻、绘画受吴昌硕影响深远且均有极高造诣。陈师曾始终认为美术应服务于生活,他曾于《绘学杂志》创刊号刊发《绘画源于实用说》的论文,开宗明义“绘画原于实用之主张,为我一人之私意。”文章中,他用大量的事实论述了我国古代有记事之图、装饰之图亦含实用之意等类型。其钟情于铜墨盒上的创作,正是源于这一思想。试想铜墨盒上的创作,不正是“装饰之图亦含实用之意”的最好诠释吗?所以他不会因刻铜文具为实用品而不屑,反而异常珍重,且专治一印,文曰“师曾画铜”。墨盒刻好后的画面以墨拓的形式保存并以此为母版制成笺纸,都是陈师曾的首创。

我们再来看看姚茫父与陈师曾的人生交集吧。姚茫父原名姚华,堂号为“弗堂”“莲花庵”等,他与陈师曾、陈半丁、陈叔通都出生于1876年,贵州贵阳人。他是中国历史上最后一批进士出身的士人之一;陈师曾留日期间,他也被公派日本留学;1912年当选临时参议院贵州议员,居北京专门攻研书画、金石;1913年陈师曾抵京供职教育部,二人交往密切;1914年姚茫父任北京女子师范学校校长,1915年聘陈师曾为该校教师;1918年2月,北京大学画法研究会成立,陈师曾被聘为中国画导师,3月,北京美术专科学校成立,二人同时被聘为书画教师;1920年中国画研究会成立,二人为主要成员;1923年,陈师曾病逝于南京,年仅47岁。当时收藏师曾书画者纷纷来找茫父征题,他为师曾画作题诗题记达数十百首;1924年,京华美术专科学校成立,聘姚华为首任校长;1925年,茫父50岁生日,梁启超等为其赋诗贺寿;1930年5月,姚华卒于北京,享年54岁。

姚茫父被时人誉为“当代之通人、艺林之耆硕”,在古文字学、音韵、诗词、戏曲、书画、颖拓、金石研究等领域均达到了一流水平。

姚茫父与陈师曾一样,亦是“至性至情”之人,二人被时人呼为“姚陈”。姚茫父富收藏、精鉴赏,对于“艺术服务生活”,其热心程度并不亚于陈师曾。其独步天下的“颖拓”艺术,得到郭沫若、陈叔通等专家学者的广泛关注和高度评价。将其移植到铜墨盒上,亦是十分便当之事。

陈、姚二人最交好的时间是1913年到1923年之间,这十年时间里,二人在刻铜领域精心指导刻工提高刻铜技艺,领导并倡议书画家在铜墨盒铜镇尺上挥毫泼墨,使刻铜艺术达到空前的繁荣!

刻铜技法的日益成熟

在论述刻铜艺术及其技法之前,不妨先略述其历史。刻铜源于錾花。錾刻工艺始于西周,战国时出现一腹部錾刻182字铭文的青铜圆壶。“秦诏版”因其在青铜器上錾刻秦始皇统一度量衡的诏书而闻名天下,因为錾刻不易,故将秦小篆的圆转笔画刻为方正,开创篆书另一新境界。唐宋时錾花工艺更趋精细,但尚未成为独立艺术品种。至明清时,錾刻日臻成熟,使笔如刀,开始成为独立艺术品种。至清末民国,刻铜技艺施之于铜墨盒上,刻铜艺术再创辉煌。

随着1865年“一得阁”墨汁店在北京琉璃厂的建立,储墨时间更长、使用更方便的铜墨盒逐渐取代传统的砚台而登上文房四宝的舞台,故有“墨盒盛行,端砚日贱”之说;墨盒的兴起大约在清嘉道年间,起初纯为实用,所以盒面多为没有任何装饰的“素面墨盒”,至清同治年间开始流行在铜墨盒之面上镌刻书法、山水、花鸟、钟鼎文字以为装饰,其刻铜中最著名的代表人物是陈寅生。“一得阁”创始人谢崧岱曾有记载:“闻琉璃厂专业墨盒者,始万丰斋。刻字于盖者,始陈寅生茂才。店与人犹在,实盛行于同治初年”。

刻铜墨盒从同治元年算起,至新中国建立初期钢笔盛行而逐渐消亡,大约有130年左右的历史,而繁荣期不足百年。在这百年的繁荣期里,清代同治光绪时期是第一个刻铜艺术辉煌期,民国初年到民国末年为第二个辉煌期。

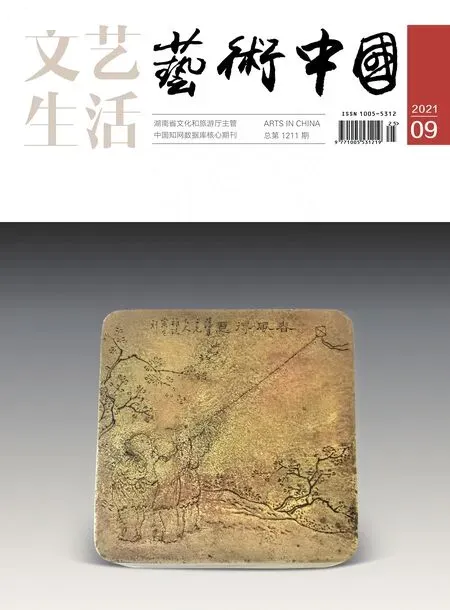

清代同光时期第一个刻铜艺术辉煌期的刻铜艺术,以陈寅生的细笔刻工为代表。陈寅生善书,书法为二王一路清秀文雅风格,他自书自刻,甚明使刀如笔之理,所刻铜上作品,一如其纸上作品一样潇洒(图1)。技艺之高,名扬京城。凡知刻铜者,必知陈寅生,以至后人将其所刻墨盒,与陈曼生壶并传。

图1

民国四五年到民国后期这三十几年里,是刻铜艺术的第二个高峰,也是本文论述的重点。

在这个时期,有四位关键人物:前两位就是陈师曾和姚茫父,二人1913年结交于北京。还有二位就是同古堂的张氏兄弟,哥哥叫张樾丞,1912年在琉璃厂创办同古堂图章墨盒店,是琉璃厂有名的篆刻家。他既刻印章也刻铜,曾为宣统皇帝、吴佩孚、鲁迅、周作人等名人治印,新中国成立后的开国之玺,亦出自先生之手。1913年陈师曾为其题写“同古堂”篆书匾额。堂弟叫张寿丞,是此一时期最著名的刻铜艺人,姚、陈二人的大部分书画铜作品都是他奏刀完成的。这四人于1913年结识结交,从此改变了刻铜艺术的走向,也使刻铜艺术达到最巅峰的时期。

民国时期刻铜艺术的技法比清代刻铜有何进步?我们先看看姚茫父先生是如何论述的。“自陈寅生以刻铜名,于是琉璃厂墨盒遂为四方文具之供。然刻则善矣,而书画不超,遂为常品。近年以来,技有日进,枯笔燥墨,奏刀随之,不厌精心,益为时贵。予与师曾之画,亦往往溢于绢素品外,而布于厂肆矣。”这是他在《题画二笔》中所述。在《姚锡久刻铜序》中又说:“开国以来,张寿丞、孙华堂异军突起,不如寅生之起自士林,然其刻实有胜于前人。张、孙皆不能书,往往乞余。而绍兴姚锡久世擅此业,与余有素,又数劝奖之。己而锡久以所刻进,则不异张、孙之技。一时鼎足,定不可喜也欤!”

这两段关于刻铜艺术的论述,看似矛盾,实则包涵丰富的信息。试详论之:“然刻则善矣,而书画不超,遂为常品。”讲的是清代墨盒,虽然陈寅生刻得不错,但是他是自书自刻,其他没有书画稿的墨盒,因艺人只能刻些寻常题材,沦为普通的文具。后面所述“技有日进,枯笔燥墨,奏刀随之,不厌精心。”与《姚锡久刻铜序》中所说“然其刻实有胜于前人”讲的是民国时期刻工的精进已经远胜于清代。“予与师曾之画,亦往往溢于绢素品外,而布于厂肆矣。”“张、孙皆不能书,往往乞余。而绍兴姚锡久世擅此业,与余有素,又数劝奖之。”所反映的恰恰是“姚陈”二人成为“刻铜艺术领军人物”的缘由。这里有两个事实,一是民国著名刻铜艺人张寿丞、孙华堂、姚锡久三人都请姚茫父和陈师曾先生做书画稿的事实,而且因为名人画稿、名家刻工而“益为时贵”;二是刻铜艺人的镌刻技法提高是在姚陈二人的不断指导和“劝奖”下进步的。

下面我们来分析一下民国时期名家书画铜墨盒的艺术特色。

据前人记载,在铜墨盒上写书作画,先要在打磨光滑的铜面上涂一层白垩,书画作于白粉上。由于下层铜质拒水,若蘸墨过多,所书所画,必然模糊不清,不辨笔画。所以“枯笔燥墨”是书画铜的关键!

据笔者实践,铜墨盒若打磨光滑,除去汗渍,亦可在上直接书画,许多蝇头小楷当是如此写成的。

茫父书法常用硬毫秃笔作书,中锋用笔,加蘸焦墨书写,则必然是“枯笔燥墨”的效果。

“枯笔燥墨”的效果需要用精湛的刻工来表现。清代以陈寅生为代表的温文尔雅的刻工是无法表现的,而在姚陈二人指导下的民国刻铜艺人们,却能用刀劈斧削的刻工很好地表现出“枯笔燥墨”的艺术效果,飞白更加缠绵动人,秃笔带来的笔墨的毛糙感更加凸显,很好地放大了笔法的精彩。总之,书画家想要达到的效果,刻铜艺人们都能很好地达到甚至超越,这令“姚陈”等艺术家们兴奋不已,故而留下了成千上万件的书画铜精品。

所以,欣赏刻铜艺术的体验是非常美妙的:它既可以描绘细致入微的牵丝引带乃至人物毛发(图2),也可以刻出震撼人心的粗笔燥墨的效果(图3),增强了书画的视觉冲击力,相比欣赏纸上艺术品,欣赏刻铜作品更加使人激动。这充分说明,同样一件艺术品,刻铜作品的艺术感染力比纸上书画作品来得更加强烈!

图2

图3

为什么刻铜艺术比刻石、刻竹、刻紫砂壶更宜体现书画家的笔墨情趣?这里略述一二。这主要是因为材质的不同。白铜具有质地坚固却又不失柔韧的特点,既可以表现出书法中细致入微的牵丝引带,也可以表现出写意画中粗笔燥墨的效果。而石头过硬则易崩,过软则难以刻出“枯笔燥墨”的效果;竹子表现书画作品难度更大,且竹有顺丝逆丝之虑,奏刀更加不易;紫砂壶因受器物形状及砂质特性限制,亦远不如在一个相对平整的刻铜墨盒平面上挥洒自如的运刀。因此,白铜也许是最适宜表现书画笔意的材质了。

书手与刻手关系的嬗变

中国书法自产生以来,书手与刻手的关系就一直影响着书法的审美走向,成为人们争论的焦点。

清代阮元作《北碑南帖论》、包世臣作《艺舟双楫》、康有为著《广艺舟双楫》等著作,碑学大盛,一时凡碑皆宝,于时人影响很大。

近代书法俊彦沙孟海先生,对于书法的“写手”与“刻手”问题,在不同时期多有论述,他认为,碑有高下之分,“刻手优劣一层,阮元、康有为好像都没有想到。他们认为凡碑皆好,这是偏见。”

沙孟海先生还将书手优劣、刻手优劣等分六类情况分别说明,认为《爨龙颜》书佳刻不佳,《爨宝子》书刻俱劣。最后得出“刻手好,东魏时代会出现赵孟 ;刻手不好,《兰亭序》也会变成《爨宝子》”的论断。

启功先生也有“透过刀锋看笔锋”以及“半生事笔不事刀”的宏论。

其实,在沙孟海先生论述若干年前,姚茫父先生就对“书家”和“刻工”的问题,有着深刻而较全面的阐释。

为了论述“书家”与“刻工”的关系嬗变,笔者将结合茫父先生的论点分三种情况论述笔者观点。

第一种情况,书家刻工分离。这种情况下,刻工不太顾及书家的书写笔迹,完全根据自己的喜好和水平恣意镌刻,导致最终的作品几乎看不到书家的本来面目。如北朝造像题记、《爨宝子碑》等。这些刻工作品,沙孟海先生一律予以否定,但似亦有失公允。毕竟,这些体现民间工匠趣味的刻工作品,虽然在用笔上难寻端倪,但是其结构古朴稚拙,参用得当,对于我们今天的书法创作,不无益处。这一点,茫父先生所论,颇为辩证。“予谓六朝石本,论其结构,未尝无佳书,而笔墨多乏安详雅洁之致。”论到刻笔得意之时他写到:“刻巧则书显,而刻笔退藏于无名;拙则书晦,而刻笔因发其姿势。西汉摩崖,六朝诸墓志造像,正书笔之劫,而刻笔纵横得志之秋。”谈到包世臣一味扬碑抑帖,影响深远,不仅让人感慨“安吴作俑,误人甚矣”。

行笔及此,笔者想起十数年前到栖霞牙山风景区游览,在一摩崖之上,看到当代某工程队修路题记刻石,体势开张,颇类《郑文公碑》,我与朋友相视莞尔。此地距离《郑文公碑》所在地不过百余公里,而时间却相距一千五百年矣。此或可证沙老、茫公之观点。

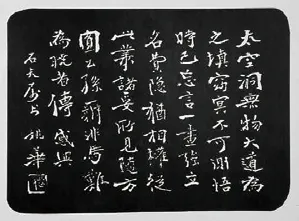

第二种情况,书家刻工相习。此时,刻工能够很好地表达书家的用笔情况,很好地为书家服务。然而,此时,书家的书法作品名扬天下,而刻工却成了无名英雄。唐代各种碑帖堪称这种情况的典型代表。褚遂良的《雁塔圣教序》,“永”字的左撇(图4),因为第一次写的角度过小,褚遂良在此基础上加写了一笔,刻工便忠实地将这一过程反映了出来;“名”字第二笔长撇情况如永字相似,也是加写一笔,刻工均忠实于原作,再现了褚遂良的书写过程。这样的情况,在本书中有很多处。

书笔刻笔相习的情况为什么产生于唐代?这与唐代对于书法的重视是分不开的。唐太宗李世民酷爱王羲之书法,终生搜罗王羲之作品,并向拓《兰亭序》数本分赏王公大臣;唐代在中书省、秘书省等官署设有楷书手、书令史等吏员;在将作监、国子监等部门专门辖有刻工。也就是说,技术高超的刻工,在国家的相关部门是挂衔的。所以,唐代重要书家如欧阳询、褚遂良、颜真卿、柳公权等人的书法作品大都刻工精到,这也就没有什么奇怪的了。何况,如李邕等书家本身亦擅镌刻,他们的作品大都自书自刻,镌刻过程中甚至可以改正书写时的不足,最能表达书家的笔意情趣。

这种情况,沙老、茫公皆有所认识。沙老云:“《兰亭帖》定武石本和《阁帖》所收各帖,一般是摹勒上石,刻手都好。” 茫公也在题北魏《鞠彦云墓志》中指出:“隋唐以来,刻工渐进,乃与书家相得,其尤精者且能不失毫发,是亦时代使然,无足疑者。”

第三种情况,书家刻工相合。这是笔者总结的书家刻工关系中的最高境界。

这里不得不再补充分析一下第二种情况的不足。按说第二种情况,已经十分令人满意。刻工忠实反映书家的书写面貌不是很好吗?当然很好!其前提是书家要在身旁督工,随时纠正自己书写时的瑕疵。若做不到这一点,则刻工将书家的病笔废笔“依样葫芦”地照搬石上,如《雁塔圣教序》中之“永”字 “一撇双飞”真的很好吗?(图4)我们不能因为《雁塔圣教序》是经典,就不假思索地不敢说半点不是,挑一点毛病。笔者认为,《雁塔圣教序》是楷书,与行书《兰亭序》中之废笔改笔是作品中不可或缺的一部分不同,不应将《雁塔圣教序》中之废笔与《兰亭序》《祭侄文稿》中相类情况等同看待。

图4

“书家刻工相合”,前人没有这样的论述。这个“合”字是什么意思?笔者认为,这个“合”字,与孙过庭《书谱》中的“五乖五合”、鲁迅先生所言的“神志暗合”等“合”字,有相同或相近的意思。

书家刻工“合”了,书家对于刻工的技艺有非常全面的了解,所以书家在动笔之前,就可以想像出此件作品镌刻之后的效果,甚至可以根据刻工的擅长,专门创作出适合该刻工的书法作品。因为书家在书写作品时已经想到了镌刻后的效果,所以暂名为“透过笔锋看刀锋”,与启功先生的“透过刀锋看笔锋”的论述相向而行,拓展一条新的思路。

为什么民国时期“姚陈”等艺术家与张寿丞、孙华堂、姚锡久等刻铜艺人能够“神志暗合、同力合作”,使刻铜艺术达到“遂越前修”的巅峰境界呢?前面讲过,这是因为陈师曾、姚茫父等书画家与张寿丞、孙华堂、姚锡久等刻铜艺人关系十分友善,张、孙、姚的技艺提高很大成分上得益于“姚陈”二人的精心指导。所以艺术家与刻铜艺人才能心灵相通,共同创造出震撼人心的刻铜艺术品。

从绘画角度看,书画家为刻工着想,主要体现在多数绘画作品“简淡高逸”,使刻工“省其奏刀之困”,从而达到“笔简意饶”的艺术效果。这点不难理解,因为刻铜艺术靠其刀法的深、浅、粗、细等体现笔墨韵味,与纸上作品毕竟不同。若画面太满,远近莫辨,不仅刻手费时费力,而且镌刻效果也不理想。“姚陈”二人深谙此道,创作了许多这类作品。如陈师曾的“明月松风”盒(图5),姚茫父的“梅花闲伴老来身”墨盒等。

图5

做到“笔简”倒是容易,难的是要达到回味悠长即“意饶”的艺术效果,这不仅考验书画家的艺术修养,也需要刻工深刻理解艺术家的笔墨韵味。

之所以简单分析“姚陈”画铜艺术特点,在于中国书画同源,绘画中之笔法均为书法用笔。

图9

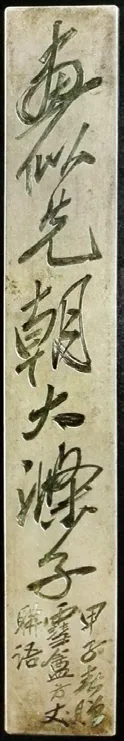

再举一例说明书画用笔的渊源。齐白石赠其弟子两对镇尺,一对上绘达摩树下参禅的画面(图6);一对书法镇尺,目前仅存一只,上书“画似先朝大涤子”大字行书(图7),其中达摩身上之衣纹、树干树枝的用笔,与其书法镇尺用笔一脉相承。

图6

图7

下面具体分析一下“姚陈”二人如何在书法内容及形式诸方面与刻工合作、创作出高超的刻铜艺术品。

从现有资料看,陈师曾创作的画铜作品远远多于书铜作品,其书铜之作大约也是遵循鲁迅先生所言“笔简意饶”的原则,如其“临古镫款”铜墨盒等。陈师曾与吴昌硕一样善书“石鼓文”,因此铜墨盒中部分作品为临写石鼓文的作品,且在书铜作品上刊“师曾摩石之印”,以示郑重。以石鼓文风格创作的“悟珠室”(图8)、“缭蘅阁”等书铜墨盒,布局得当,刊刻到位,其中笔法之顿挫、毛笔之锋颖纤毫毕露,令人叹服。

图8

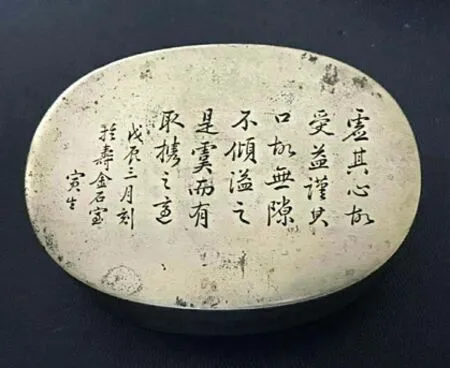

姚茫父的书铜作品非常丰富,形式多样,各有所长,大体可以分为三类。

第一类,为摩古之作。这类作品最多,也最适宜书铜刻铜,可以说是专门为张、姚两位刻铜高手“量身定制”的书法作品,且可达到“笔简意饶”之趣。茫父摩古功夫在当世可推第一,其人好收藏,善“颖拓”,极勤奋,自谓“吝于治生,而丰于求古。”梁启超赞其“食擎唐画砖,睡抱马和志。”其收藏主要为研究学问,其自藏古物多临写于铜上。笔者收藏的一方“同古堂”底铭的墨盒,其上的书铜作品就是茫父先生自藏的“千石别部”汉印及其考证文字。先生无缘购藏的古物,往往以借阅数日或者背临的方式颖拓下来,多为前人递藏之物。作为研究资料,这些作品也常常被茫父先生临于铜盒之上,内容包括古瓦当文、古陶文、古玉刻、古钟鼎文、古刻石文字、古砖文、古泉、古印、造像既造像题记等。一方面,这些题材非常适宜书铜刻铜,摩古文字多为篆书隶书等大字,而考证文字多为楷书行书小字,再加上茫父先生精心加刊上的私印闲章,可谓布局疏密得当,笔法变化多端。如茫父先生所摩“高君”陶文铜手镇(图9),高字起笔高起高落,顺势而下,用笔与《石门颂》相似,而变化更为微妙丰富,镌刻亦遒劲有力,让人百看不厌,当是张寿丞精心之作;再如先生临“天凤四年砖”砖文墨盒(图10),临作大字用狼毫秃笔,多呈“枯笔燥墨”之状,配以细笔小楷及印章,形式之美、镌刻之精,令人向往。惜拓片欠佳,影响观瞻。1916年夏天,北京女子师范学校学生毕业,作为校长的茫父先生,一下子定制近百方铜墨盒,从古刻石碑帖中精心临写相关内容赠给学生,所临达到惟妙惟肖、出神入化之境。

图10

第二类为茫父自作诗词书法作品,这些作品或篆或隶或楷或行,都深深打上了茫父的个人标签。陈振濂先生认为“姚茫父在书法上卓然成家”“追求一种高古苍茫、险峻奇绝的趣尚”,可谓一语中的。茫公自作诗词书铜作品,重在展示茫父书法的结构之美、用笔之奇。如书赠姚锡久并由姚锡久镌刻的“感兴”诗铜墨盒,用笔注重提按顿挫,可谓诗美书佳刻精,是书家与刻铜艺人的完美合作。(图11)

图11

第三类为蔚为壮观的铜屏。铜屏,多为名人为父母重要寿辰所制,十几个像宽镇尺一样的铜屏组装在一起,蔚为壮观,多为六、八、十二屏等双数,也有较大尺寸的铜屏,如长四寸、宽二寸左右的细楷“洛神赋”铜屏(图12),由刻铜圣手张寿丞镌刻,洋洋洒洒一千余字,字小如蚁,但放大镜下,每一笔画都十分到位,令人叹为观止。又如“书寿严修辞八屏”,因是茫父先生为恩师所制,故文字皆茫公端楷恭录,一丝不苟,正如君子正襟危坐,凛然之气撼人心魄。

图12

京都三大刻铜艺人中,张寿丞擅刻印,刻铜亦称冠于当世,享“铁画银钩”之称,其下刀细腻流畅,最能体现书画家笔墨情趣。如笔者所藏“临陈师曾写佛”手镇,在长宽只有几公分的铜板之上,中间绘一北齐佛像,已经占去三四成空间,再于所余方寸之地,书写《心经》全文,字小如绿豆,是真正的蝇头小楷,加上题款,近三百字,不仅不显拥挤,反而有疏可走马之貌。书写时以硬毫秃笔写就,每一笔画皆有万毫齐发之力,张寿丞皆表现得当,让人感叹书画铜艺术的美妙竟至如是(图13),此刻铜手镇民国时期的拓片现藏国外博物馆,可见其珍贵程度,由此茫父先生也获得了写佛写经“圣手”的美誉。

图13

孙华堂刻铜实物尚未见到,目前所见为1915年底中原公司作为赠品、请章浩如作画孙华堂镌刻了一批山水墨盒拓片。从拓片效果看,孙华堂刻铜技艺精湛,亦能较好表达书画家的笔意。

姚锡久字石父,又作石夫,擅书法,因此对于刀法笔法理解较深,加之茫父指导奖掖,刻铜技艺进步很快,擅用涩刀表现笔法之拙朴浑厚。茫父临写砖瓦金石文字的多幅书法作品由其镌刻,皆能表达其笔墨神韵,是仅次于张寿丞的刻铜大家。茫父临师曾写佛并书心经全文,分别交由张寿丞、姚锡久镌刻,写绘者皆茫父,而因镌刻者的不同,呈现出不同的艺术效果,而对茫父先生而言,这是可以想见的。

结论

书家、书手、写手、书笔是一个层面的不同称呼;刻工、刻手、刻笔、铁笔也是一个层面的不同称呼,与前者相对应。

在书家刻工相离时,刻工是创作的主体,书家的作品几乎被忽略,看不到什么痕迹;有些甚至是刻工直接镌刻在器物上,虽多劣刻,但亦有拙朴可爱者为今人所激赏。

在书家刻工相习时,书家是整幅作品的主体,他在创作这幅书法作品的时候,不会考虑刻工如何刻的问题;刻工在这幅作品中是被动为书家服务的,能不爽分毫地表达出书家的笔墨情趣是刻工的最高追求。因而,刻工往往是无名英雄。

书家刻工相合时,书家与刻工相互熟悉,书家了解刻工的功力擅长,刻工能理解书家的笔墨功夫。双方有较长时间的沟通和磨合。其实,历史上的优秀书家大都可以预想镌刻后的艺术效果。如唐代大书法家颜真卿,他一生书碑非常多,而每块碑都有不同的风貌,他对笔墨与石碑的关系比任何人都内行,所以他在写每一通碑之前,都预设了刻手并对刻后的效果做出了准确的预判。他在《乞御书天下放生池碑额表》中说:“缘前书点画稍细,恐不堪经久。臣今谨据石擘窠大书一本,随表奉进。”颜真卿为了书法大气经久,按石头大小写擘窠大书,这样势必将相应的笔画长度做一些调整,撑格而书,同时要将笔画加粗,笔毫深入,这样才能深刻而经久。因此,他将行书中掺入篆书的笔意经验用到书碑的楷书中去,由此形成一套独特的用笔方法,使其书碑作品宽博雄厚、大气磅礴、拙中见巧,成为雄壮美的典范。回到刻铜,其实每一幅成功的书画铜作品,都是由书家和刻工“神志暗合”、“同力合作”共同完成的。书家在书写作品之前,就已经想见刻手镌刻后的效果。茫父先生在论书时曾教导其子,书法应以“毫笔”擬“刻笔”之清刚、古朴。“毫笔”拟“刻笔”的效果在这里是可以想见的,其书写后镌刻出来的效果更是可以预见的,此所以云“透过笔锋看刀锋”之论断也。

启功先生“透过刀锋看笔锋”的论断无疑是及时而准确的,在当世产生了广泛影响。拙论“透过笔锋看刀锋”也并非要发“惊人之语”,而是在梳理刻铜艺术时自然发现的一种新现象。而且在梳理研究的过程中,笔者发现并非刻得越像越好。如近代书家秦树声的墨迹,因其不善用硬毫,时有弱笔虚锋现象。但其所写墓志,一经翰墨斋李月庭镌刻,虚锋尽去,拓本反胜墨迹,这是有文章记载的。另外,笔墨的韵味最难表达,这不是简单的技法所能解决的问题,这是书家诗书画印等综合修养“滋养”出来的东西,也是当今书坛最缺乏的东西。所以,有些东西,我们说了多少年仍然要坚持;而有些观念,随着时代的发展要不断的扬弃。这是写作本文时查阅资料、整理论据时给予作者的最大启迪。