印度洋渔业资源可持续利用灰色关联评价

2021-10-12陈新军

鲁 泉 ,方 舟 ,陈新军

(1.上海海洋大学海洋科学学院,上海 201306;2.农业农村部渔业渔政管理局,北京 100125;3.大洋渔业资源可持续开发教育部重点实验室// 4.国家远洋渔业工程技术研究中心// 5.农业农村部大洋渔业开发重点实验室,上海 201306)

开展渔业资源可持续评价是实现渔业资源可持续开发、利用和科学管理的基础。目前,国内外开展的渔业资源可持续利用评价的模式主要有社会-经济-环境评价模式、FAO 倡导的可持续评价模式,压力-状态-响应可持续评价模式以及生态型可持续评价模式[1],其量化方法主要有以数理统计为基础的量化方法[2]、以灰色系统理论为基础的量化方法[3-4]、基于神经网络的动态综合评价方法[5],以及生物经济模型评价方法[6-7]等,多数评价方法都是基于渔获统计数据进行的[8-10]。目前渔业资源可持续利用评价指标体系及其量化方法在不断发展和完善之中。

印度洋是我国远洋渔业的重要的作业海域,既包括过洋性渔业,也包括大洋性公海渔业,其资源可持续利用状态直接影响到我国远洋渔业的发展。目前,国内学者对印度洋渔业资源开发状况的评价很少,多数集中在金枪鱼(Thunnini)、鸢乌贼(Symplectoteuthis oualaniensis)、鲐鱼(Scomber japonicus)等资源评估、生物学特性以及渔场分析等领域。为此,本研究根据1980-2018 年印度洋渔获物及其组成的生产统计数据,采用灰色关联方法对1980 年以来印度洋海洋渔业资源可持续利用状况进行评价,为印度洋渔业资源的可持续开发以及科学管理提供依据。

1 材料和方法

1.1 数据来源

研究区域为东印度洋海域(FAO 的57 渔区)和西印度洋海域(FAO 的51 渔区)。渔获量数据来自FAO 网站 (http://www.fao.org/fishery/statistics/ global-capture-production/query/en),研究时间为1980-2018 年。下载的渔获生产统计数据包括中上层鱼类(Pelagic Marine Fish)、底层鱼类(Demersal Marine Fish)、头足类(Cephalopods)、甲壳类(Crustaceans)、河口洄游鱼类(Freshwater and Diadromous Fish)、其他海洋鱼类(Marine Fish NEI)、软体类(除头足类)(Molluscs excl.Cephalopods)等。同时下载1980-2018 年累计年渔获量处在前20 位的种类(表1)。在印度洋海域进行捕捞的国家和地区主要为印度、巴基斯坦等沿海国家,以及西班牙、法国、日本等非沿海国家和地区,其中沿海国家和地区的捕捞产量在70%~ 85%。

表1 西印度洋和东印度洋累计渔获量处在前20 位的种类名称Table 1 Accumulative catch of top 20 species in west and east Indian Ocean

1.2 研究方法

(1)最优母序列。计算获得1980-2018 年头足类、甲壳类、底层鱼类、河口洄游鱼类、其他海洋鱼类、软体类(除头足类)、中上层鱼类等类别的最大值,以及渔获量前20 位种类的最大值组成母序列,以此作为渔业资源开发的最大程度。

(2)关联度分析。以最大值为母序列,以头足类、甲壳类、底层鱼类、河口洄游鱼类、其他海洋鱼类、软体类(除头足类)、中上层鱼类等7 大类的渔获量,以及前20 位种类的渔获量为子序列,进行灰色关联分析,以此判别其渔业资源可持续利用水平。灰色关联分析方法见参考文献 [11],其初值化采用均值化方法,分辨系数取0.5。

(3)可持续利用水平判别。对一个已接近最大开发或者充分的渔业资源系统来说,以最大值组合作为其渔业资源可持续充分开发的基准,以此来评价其渔业资源可持续利用程度是合适的[12]。根据这一思路和原则,参照有关文献[3],定义:1)灰色关联度小于0.4,为低强度开发;2)灰色关联度大于等于0.4 且小于0.7 的,为中强度开发;3)灰色关联度大于等于0.7 且小于0.9 的,为高强度开发;4)灰色关联度大于等于0.9,为充分开发。

2 结果

2.1 印度洋渔获量

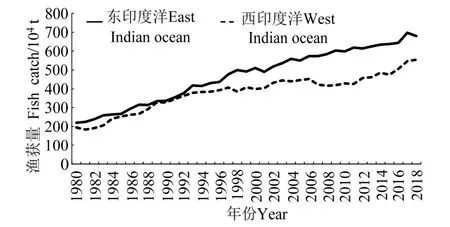

由图1 可知,1980 年以来,东印度洋和西印度洋的渔获量均呈现稳定增长趋势。1980-2018 年东印度洋的渔获量为218.89~ 697.56 万t,平均为466.78 万t,2018 年渔获量出现小幅度下降;西印度洋的渔获量为182.97~ 553.80 万t,平均值为379.41 万t,2018 年渔获量增长缓慢,接近峰值。

图1 1980-2018 年西印度洋和东印度洋渔获量分布Fig.1 Distribution of annual catch in the western Indian Ocean and the eastern Indian Ocean during 1980-2018

在西印度洋海域,头足类、甲壳类、底层鱼类、河口洄游鱼类、其他海洋鱼类、软体类(除头足类)、中上层鱼类等7 大类的渔获量范围分别为10 097~262 830 t、201 448~ 409 882 t、487 437~ 1 515 603 t、4 602~ 24 399 t、205 051~ 849 464 t、17 538~ 74 121t、763 761~ 2 959 154 t,平均值分别为101 757 t、319 119 t、999 387 t、9 848 t、571 987 t、14 900 t和1 724 813 t,平均占总渔获量的比值分别为2.68%、8.41%、26.34%、0.26%、15.08%、0.39%和45.46 %。前20 位种类(类别)渔获量占总渔获量的比重分别是8.34%(长头沙丁鱼)、6.34%(鲣)、6.12%(黄鳍金枪鱼)、5.45%(犬牙石首鱼属)、3.49%(龙头鱼)、3.12%(羽鳃鲐)、2.49%(斑节对虾)、2.23%(带鱼科)、1.99%(海鲇属)、1.91%(鳀科)、1.65%(康氏马鲛)、1.60%(大眼金枪鱼)、1.52%(鼠鲨目)、1.50%(青甘金枪鱼)、1.33%(鲹科)、1.13%(鮪)、1.07%(裸颊鲷科)、0.60%(魣科)、0.58%(带鱼)和0.56%(乌贼)。

在东印度洋海域,头足类、甲壳类、底层鱼类、河口洄游鱼类、其他海洋鱼类、软体类(除头足类)、中上层鱼类等7 大类的渔获量范围分别为22 588~212 929 t、163 013~ 546 967 t、313 086~ 1 126 397 t、17 705~ 367 613 t、896 121~ 2 481 363 t、31 518~ 118 242 t 和665 132~ 2 359 230 t,平均值分别为95 882、342 846、723 108、201 637、1 682 588、69 153 和1 448 294 t,平均占总渔获量的比值分别为2.05%、7.34%、15.49%、4.32%、36.05%、1.48%和31.03%。前20 位种类(类别)渔获量占总渔获量的比重分别是2.92%(鲱科)、3.82%(云鲥)、2.44%(印度鲭)、1.96%(鲣)、1.14%(羽鳃鲐)、1.42%(短体羽鳃鲐)、1.05%(鲹科)、1.62%(犬牙石首鱼属)、1.10%(斑节对虾)、1.02%(笛鲷科)、1.35%(眼镜鱼科)、1.32%(海鲇属)、1.32%(黄鳍金枪鱼)、0.78%(龙头鱼)、0.99%(鮪)、0.89%(带鱼科)、1.03%(鳀科)、1.17%(长头沙丁鱼)、0.81%(康氏马鲛)和0.82%(鲹科)。

2.2 基于各类类别的渔业资源可持续利用评价

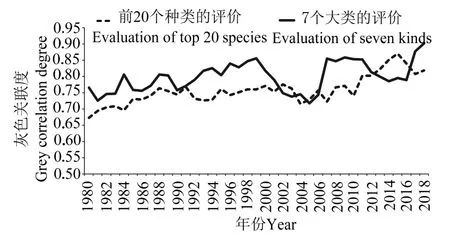

灰色关联表明,在东印度洋海域,1980-2017年基于7 大类别的灰色关联度值为0.7~ 0.9 之间,其资源状况处于高强度开发状态,38 年间处在一个动态变化状态;2018 年其关联度值达到0.901 27,其资源状况处于充分开发状态(图2)。在西印度洋海域,1980-1987 年、1991-1992 年、1994-1995年和2001 年基于7 大类别的灰色关联度值均在0.7以下,其资源状况处于中等开发状态;1988-1990年、1993 年、1996-2000 年,以及2002-2018 年,灰色关联度值为0.7~ 0.9 之间,其资源状况处于高强度开发状态,年间有一个动态变化趋势;没有出现处于充分开发状态的年份(图3)。

2.3 基于主要鱼种的渔业资源可持续利用评价

灰色关联表明,在东印度洋海域,1980-1981年、1984 年基于前20 位种类的灰色关联度值在0.7以下,其资源状况处于中等开发状态;1982-1983年、1985-2018 年其灰色关联度值为0.70~ 0.87 之间,其资源状况处于高强度开发状态,年间有一个动态变化趋势;没有出现处于充分开发状态的年份(图2)。在西印度洋海域,1980-1999 年、2002-2003 年、2005 年基于前20 位种类的灰色关联度值均在0.7~ 0.9 之间,其资源状况处于高强度开发状态;2000-2001 年、2004 年和2006-2018 年灰色关联度值均在0.9 以上,最大达到0.932(2016年和2017 年),其资源状况处于充分开发状态;没有出现低水平和中等开发状态的年份(图3)。

图2 基于灰色关联的东印度洋渔业资源可持续利用评价Fig.2 Evaluation of sustainable utilization of fishery resources in the eastern Indian Ocean based on grey relational analysis

图3 基于灰色关联的西印度洋渔业资源可持续利用评价Fig.3 Evaluation of sustainable utilization of fishery resources in the western Indian Ocean based on grey relational analysis

3 分析与讨论

3.1 印度洋海洋渔获量分析

据FAO 渔获统计分析认为,1980 年以来印度洋渔获量呈现较为稳定的增长趋势[13],2018 年西印度洋和东印度洋的渔获量分别为553.80 万t 和697.49 万t,均处在历史高水平位置(图1)。在其渔获量组成中,西印度洋海域以中上层鱼类和底层鱼类为主体,2017-2018 年的平均渔获量分别为285.62 万t 和144.47 万t,分别占总渔获量的52.17%和26.39%,而在1980-1981 年,中上层鱼类和底层鱼类的平均年渔获量分别为56.86 万t 和80.79 万t,分别占总渔获量的42.99%和30.25%。分析认为,2017-2018 年比1980-1981 年的渔获量均有了显著的增加,二个种类在总渔获量中的核心地位没有变,累计占了总渔获量的70%以上。

在东印度洋海域,其渔获物也以中上层鱼类和底层鱼类为主体,但是其他海洋鱼类渔获量的比重平均占到36%左右,这部分渔获物基本上没有统计到科或者属[14-16]。根据FAO 统计[13],2017-2018年中上层鱼类和底层鱼类平均渔获量分别为234.51万t 和109.62 万t,分别占总渔获量的34.75%和16.24%,而在1980-1981 年,中上层鱼类和底层鱼类的平均年渔获量分别只有31.81 万t 和67.90 万t 吨,分别占总渔获量的31.07%和14.55%。分析认为,东印度洋中上层鱼类和底层鱼类的渔获量及其所占比重均比西印度洋低。

在渔获量前20 位的种类中,东印度洋和西印度洋海域的渔获种类及其比重有所差异。在东印度洋海域,前20 位种类的渔获量占其总渔获量的比例只有28.95%,所占比例(统计1980-2018 年)在2%以上的种类为云鲥、鲱科、印度鲭,2017-2018 年平均年渔获量均在30 万t 以上。在西印度洋海域,前20 位种类的渔获量占其总渔获量的比例达到了53.03%,所占比重(统计1980-2018 年)在2%以上的种类为长头沙丁鱼、鲣、黄鳍金枪鱼、犬牙石首鱼属、龙头鱼、羽鳃鲐、斑节明对虾和带鱼,2017-2018 年平均年渔获量在35 万t 以上的种类为长头沙丁鱼、鲣、黄鳍金枪鱼,渔获量分别达到54.36 万t、43.82 万t 和35.43 万t。

3.2 可持续利用评价及其资源状况分析

灰色关联评价认为,近10 a 来,西印度洋和东印度洋的灰色关联度均在0.7 以上,属于高强度开发状态,但是不同海域、不同评价方法其灰色关联度还是有所差异(图2、3)。在不同评价结果中,近年来均出现了灰色关联度在0.9 以上的年份,这说明目前其资源状况处于接近充分开发状态,这一研究结果与FAO 有关报告是基本一致的[13-16]。据2014 年FAO 有关报告[14],西南印度洋渔业委员会在2010 年对其管辖区域的140 个物种开展基于最佳可用数据和信息的种群评估,估计75%的鱼类种群为完全开发或低度开发,25%的在不可持续水平被捕捞。据2016 年FAO 有关报告[15],东印度洋2013年85%的物种在生物学可持续水平内,西印度洋预计68%的鱼类种群被完全捕捞或低度捕捞,32%的在不可持续水平被捕捞。据2018 年FAO 有关报告[16],东印度洋渔获量继续呈上升趋势,2015 年达到640 万t。多数西鲱(如鲈、鲻、鲇和带鱼)种群可能在最大可持续产量或以下水平捕捞。长头小沙丁鱼、凤尾鱼和鱿鱼等小型远洋资源可能介于在最大产量上可持续捕捞和未充分捕捞状态之间,2015 年73.5%的已评估种群在生物可持续限度内捕捞;西印度洋总上岸量继续增加,2015 年达到470万t,估计2015 年67%的已评估鱼类种群在生物可持续水平开发。据2020 年FAO 有关报告[17],东印度洋的托氏鲥、石首鱼科、白带鱼、海鲇科、沙丁鱼和长头小沙丁鱼可能处于过度捕捞状况,但鳀科、西鲱、羽鳃鲐、鲹、墨吉明对虾、斑节对虾、乌贼科和耳乌贼科处于可持续捕捞水平。估计68.6% 的已评估种群在生物可持续限度内捕捞。西印度洋总上岸量继续增加,2017 年达到530 万t,2017 年估计66.7%的已评估种群在生物可持续限度内捕捞,33.3%的种群处于生物不可持续水平。总体上,西印度洋和东印度洋的充分开发或者过度开发的种群数量在增加,这说明印度洋渔业资源进一步开发的潜力和空间比较有限。

3.3 印度洋渔业可持续发展建议

印度洋渔获量自20 世纪80 年代以来一直稳定上升,尤其是东印度洋,其渔获量增长主要来自小型中上层鱼类、大型中上层鱼类以及虾类[13]。根据本研究结果,为确保印度洋海洋渔业资源可持续开发,建议各国在印度洋海域发展海洋捕捞业应该采取对策:1)践行“海洋命运共同体”理念,养护印度洋公海渔业资源。海洋是人类的共同家园,“海洋命运共同体”理念是人类命运共同体理念在海洋生物资源利用领域的生动实践,体现了各国在国际海洋渔业治理的责任担当。养护和可持续利用印度洋公海渔业资源,是践行“海洋命运共同体”理念、积极参与国际海洋治理的重要举措和体现,也是促进我国远洋渔业可持续发展的重要保障。2)加强印度洋远洋捕捞作业管理。各国远洋渔船要依法从事远洋捕捞作业,逐步推行电子渔捞日志、视频监控、观察员制度,开展公海渔业执法,打击非法、不报告、不管制的远洋捕捞活动。建立科学的印度洋远洋渔业资源环境监测体系,把渔获物统计鉴定归类到种类。同时,鼓励发展环境友好型作业方式,开发应用创新、节能、生态、智慧型远洋捕捞技术与装备。3)积极开展印度洋海洋渔业的国际养护管理合作。加强与相关区域渔业管理组织和沿岸国合作,在积极履约的同时,自主加强公海渔业资源养护管理,鼓励开展民间交流、科研合作,协商并推动公海渔业资源养护和可持续利用、捕捞渔船监督管理、打击非法捕鱼、市场开拓等促进印度洋渔业可持续发展的政策措施,适时向有关区域渔业组织提出提案,推动在国际层面设立公海中上层渔业资源休渔期制度,体现负责任捕捞渔业。

本研究利用灰色关联的方法对印度洋西部和东部的渔业资源可持续利用状况进行初步评价,仅仅从自然资源状况角度进行了评价。实际上,从广义上来讲,渔业资源可持续利用不仅涉及到自然资源系统本身,同时还应该包括社会系统和经济系统,需要从自然、社会、经济等三个维度对其可持续利用状况进行评价[12]。此外,气候变化等因素对渔业资源的影响日益加剧,在后续评价中,应该考虑脆弱性理论和方法在海洋渔业中的应用[17]。