慧雅数学理念下思维导图的应用让学生的数学素养更丰厚

2021-10-11罗锐

罗锐

摘 要:慧雅数学教学追求慧的方法和雅的品质,思维导图是慧雅数学教学的一个有效手段。思维导图是学生学习直观化重要形式,它能帮助学生整理知识、疏通思路、链接方法、打通知识界限,形成完整的结识结构、方法体系、思维策略,智慧的运用数学素养。

关键词:思维导图;总复习;认知全面;思维灵动;数学素养丰厚

六年级总复习教材中安排一课时的复习容量太大,一节课是很难让学生复习透彻的,课前指导学生用思维导图来整理复习,从学习内容上说从记忆中提取出有关知识的形态与意义;从学习时空上来说打通课堂内外以往的闲环断层,形成顺畅的连贯式学习;从学生的学情上来看,让学生的课堂学习有准备、有目标、有自信,更有相互间的启迪,教师的教从学生的课前学习成果为起点,在分享与辨别中引领学生知识不断深化、能力不断升华。课堂教学组织形式是:课前:回忆整理—绘制思维导图。课内:老师浏览学生思维导图,选择代表性成果—同学间的交流—优秀成果的分享—评析欣赏再认识—老师总结丰富再建构—题目练习解释技能再提高。课后:整理典型数学题目—同学间交互式解答—数学能力再提升。

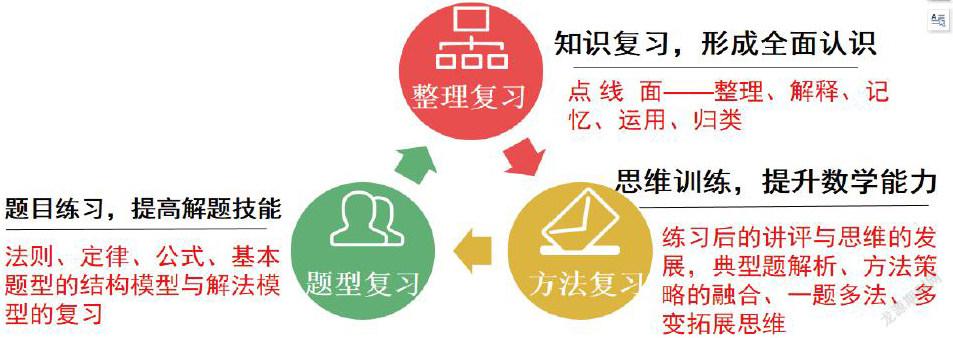

小学数学复习课一般有“整理复习、题型复习和方法复习”三种形式,一般时可根据某一主题内容采用融合在一起作为课堂上三种教学版块进行,有些重点和难点可以进行专项复习。

复习课不是学过知识的简单重复和机械的刷题,复习课目的在于一个“新”字——“温故而知新”,要有新认识、新视野、新思维,让学生的数学复习新颖而有新意。笔者和同事从“知、识、解、思、归”五个层面结合思维导图引导学生进行六年级数学复习课的自主尝试探索。

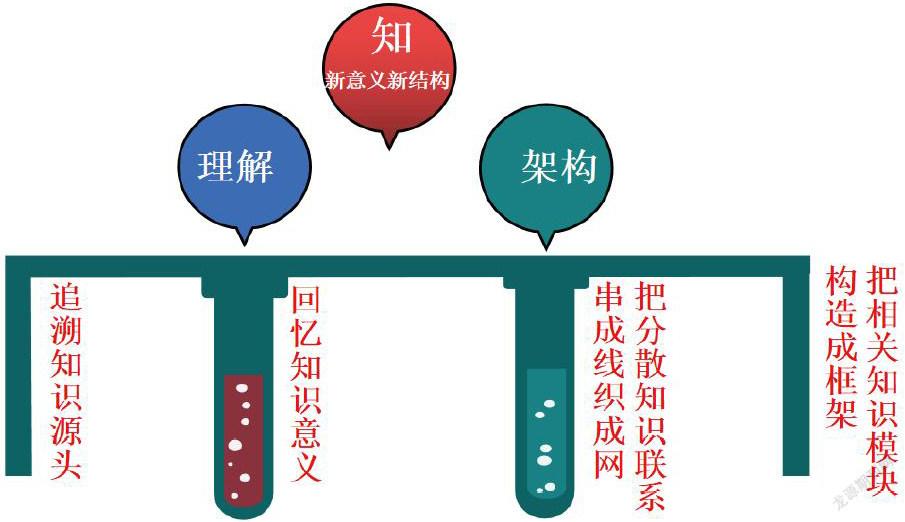

一、“知”:数学的“点”“线”“面”“体”——有学识

通过数学学习培养学生养成用数学的眼光看世界,这是学习者有学识的表现,小学数学四个领域的知识是分散在12册教材,用12个学期分段学习的,每一个知识点和能力是“螺旋式上升”的,在六年级的总复习中首先要聚焦于“知”——把散落在课本中的点点知识珍珠串成线、把条条知识珍珠链编织成网,构架成知识晶体。让学生的数学认知有“新意义、新结构”,我们从“理解”和“架构”两个维度引导学生进行“知识源头的追溯”、“知识意义的回忆”、“把分散知识联系串成线织成网”、“把相关知识模块构造成框架”,成为有学识的数学学习者。

如《平面图形的复习一》:①追溯知识之源。一上课老师提出一个问题:“平面上最简单的图形是( )”,有的学生说长方形、有的学生说正方形,有的说四边形;又有一个学生说线段,这时老师插话“嗯!从面想到了线啦!”,一语点醒梦中人,立即有学生说“老师,我认为是点”。②串连和架构。于是老师从点出发,课件演示点“动”成“直的和弯曲”的两种线;并演示三种直的线,接着演示线围成面,还向学生说明,这些平面图形可以说是由许多点构成的;最后演示面围成体。③意义的再认识。给你一点你能画出哪些线?由这个问题引发出“线段、射线、直线”、“垂线、平行线”、“角”的直线图与特征、意义、分类等整体知识有序的问题引导让学生获得知识专题式模块。

二、“识”:数学的“上下”“前后”“左右”“内外”——有见识

数学的眼光看世界,不只是看一个点、一条线、一个面和一个体,应该让学生的复习着力于“识”字上,看到数学的“上下、前后、左右、内外”,建立数学的新关系、转换数学的新视角,从“识别”和“见识”两个维度,通过“用‘前基’知识夯实‘后升’知识”、“用‘后升’知识赋新‘前基’知识”、“不同视角审视新旧知识”、“同一视角比对不同知识”,开拓学生的视野,成为有见识的数学学习者。

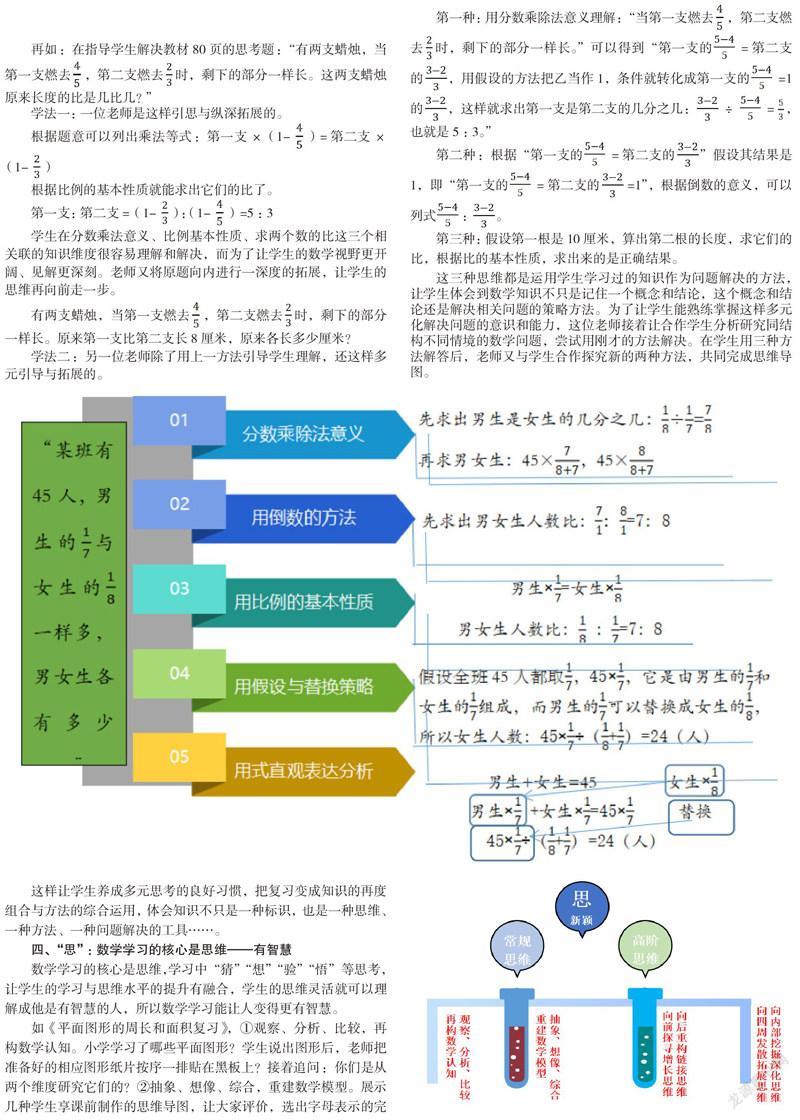

如《平面图形的周长和面积复习二》,①按类别重新整理知识。课前让学生把相关知识做成思维导图,在课前投放让大家欣赏;②前后知识的相互对接:上课时提问:你是从哪些方面复习周长和面积的?让学生互补回答出重点内容:周长和面积的意义、计算公式,公式的推导过程,单位进率,典型题的应用。然后把优选出学生的思维导图进行分享,让大家汲取收获。其中有学生提供给大家新的认识内容:半圆和扇形的周长与面积(都是圆的一部分——圆的几分之几)③同一视角看数学:练习时注意思维的提升与问题解决策略的融合(一个梯形如果上底减少4厘米,就变成一个三角形,面积比原来少8平方厘米;如果上底增加4厘米,就变成平行四边形,求原来梯形的面积。)④不同视角看问题:圆中方,方中圆是五年级学习的内容,受当时知识的局限,它们的关系学生理解得并不深刻了,有个学生在介绍自己复习时指出可以用比来表达圆与方的关系。

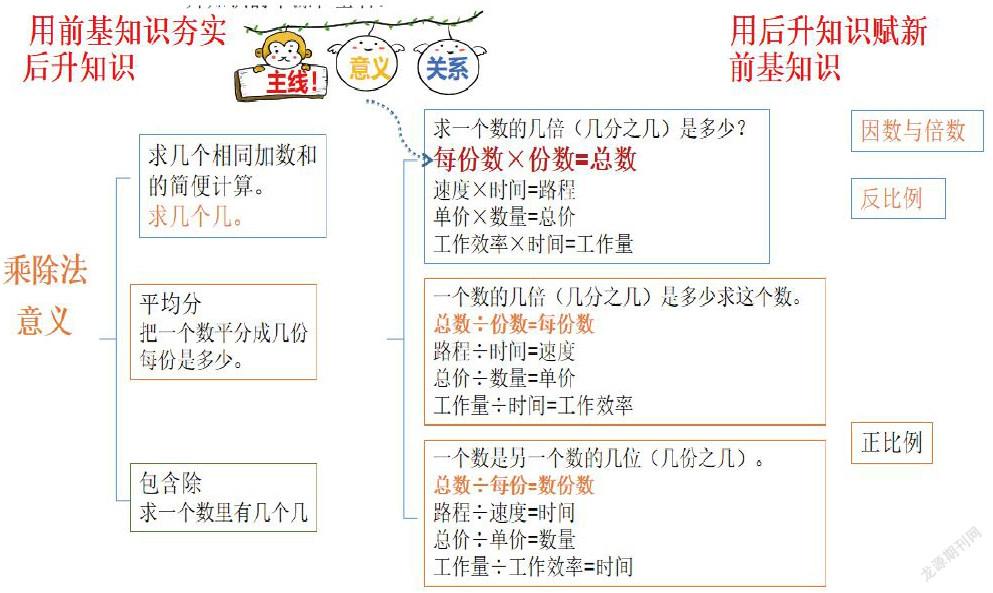

小学数学代数领域的知识始于“加、减、乘、除”四则运算的意义。我把它们称为前基知识。它是学习更高层次后升知识的本源和基石。“用前基知识 后升知识、 用后升知识赋新前基知识”的主线是“意义”和关系。以乘除法在小學数学学习中的地位与价值为例,笔者一直认为:二年级是关键:关键在乘除法意义的深刻理解和本质认识,不是乘法口诀的死记硬背。三年级为什么分化——没有基于二年级的基础,用生长与发展的数学眼光看待教学内容。解决分化的关键在于——从三年级开始的数学学习着力引导学生进行数学“关系的链接”与“模型的建构”。

以上表为例,乘除法意义是小学数学学习的重要主线之一,其中乘法的意义和意义模式“每份数×份数=总数”核心,乘除法关系、乘除法各部分之间的关系是重要的链接,它们撑起以后众多涉及乘除法知识的学习,比如求一个数的倍几倍是多少,就是求几个几、比如速度、时间和路程,速度就是每份数、时间就是份数、路程就是总数,在学习“螺旋式上升”后升知识时要借用前基知识理解,并用后升知识深度体悟前基知识以达到深度掌握数学知识。

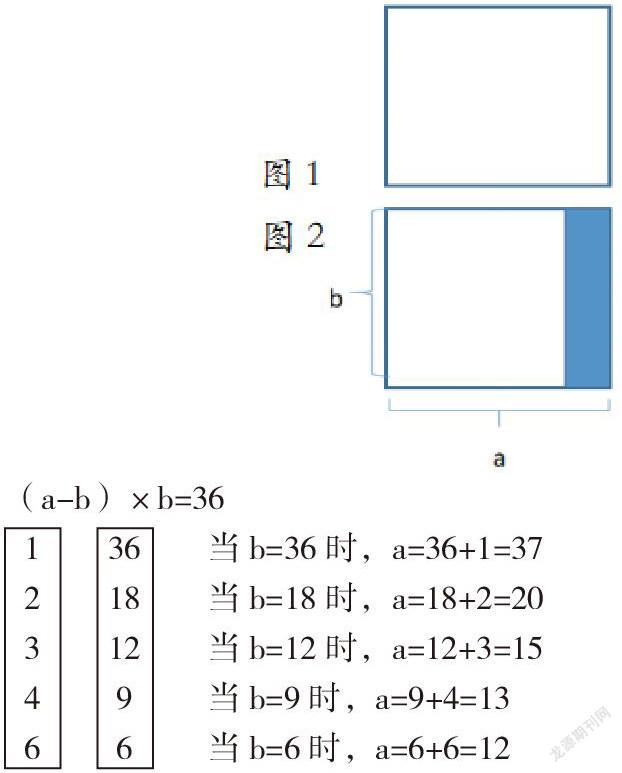

知识点与思维方法的链接与融合——“不同视角审视新旧知识”、“同一视角比对不同知识”,是培养学生把多种知识当作问题解决的策略与方法,从多个角度分析研究问题,体现知与识在复习时的一体化和多元性。如:“这是一张长宽是整厘米数的长方形纸按一定比例的缩小图,从这张长方形纸上剪下一个最大正方形折玩具,剩下的长方形纸的面积是36平方厘米。求原来长方形的面积。”这一题从表面信息看涉及“整数、长方形、放大与缩小、图形长宽比例”等知识。我们再来看看它的分析解答方法:

从长方形认识想起:长方形长用字母a表示,宽用字母b表示,按题意作图2,剩下部分用阴影标注,依据它的面积是36平方厘米,可以列出等式,结合相关条件信息从找36的因数中寻找答案:

看似每一组数据都符合36平方厘米的要求,实际题目信息中还有一句“按一定比例的缩小图”,结合直观图长宽比较为符合要求的长是15厘米、宽是12厘米。

这样的分析研究引导学生从多个视角分析问题——涉及的策略方法有画图、假设、一一列举;用到的知识还有用字母表示数与式、面积公式、找一个数的因数、图形的缩小、比例,而这些知识在这里不只是一个静态的知识而是一种研究数学问题的方法、一种思维的工具,涉及到的数学素养有直观想象、数感、符号感、数据分析能力等。

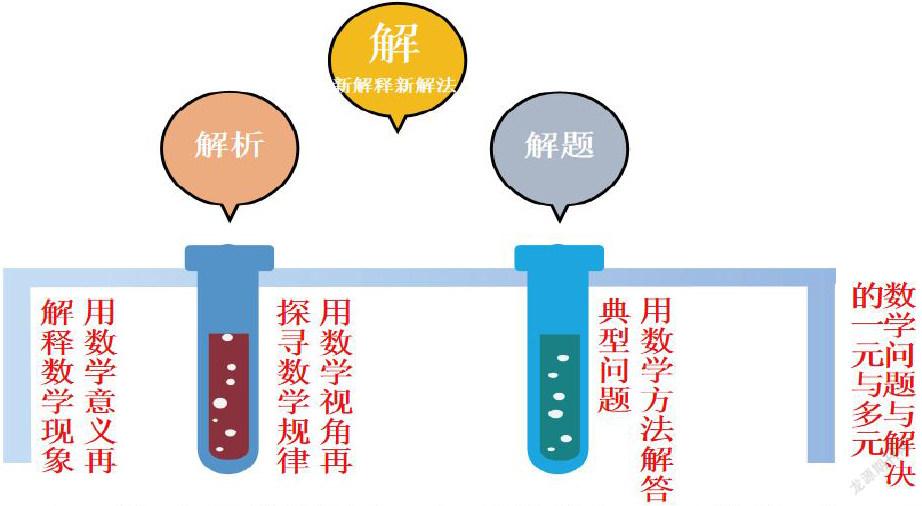

三、数学的价值应用——有见解

学有用的数学、学有价值的数学,数学是我们生活和学习的工具,再生活和其它学习中有重要的作用,复习时我们要从“解”的视点,从“解析”和“解题”两个维度,让学生从新的视角解读数学知识、从新的方法分析研究数学,让学生在“用数学再解释数学现象”“用数学视角再探寻数学规律”“用数学方法解决典型数学问题”“数学问题解决的一元与多元”四个教学策略中成为有见解的数学学习者。

如:《解决问题的策略复习》,①数学意义解释数学现象:回顾小学学习的解决问题的策略有哪些?学生找出“从条件想起、从问题想起、列表、画图、转化”等策略名称后,逐一追问:你认为什么是……?②数学视角探寻数学现象:课前让学生先找出适合每一策略的题目类型有哪些?③数学方法解决典型问题:每一个策略都选用学生例举的题目,让大家分析解答,老师则适时点化让学生形成数学问题解决的结构模型。④数学问题解答的一元与多元:就是可以用一种策略方法解决多种问题或用多种方法解决同一个问题上。学生在列举策略运用时几乎都说到“从条件想起和从问题想起适合所有题目”,老师还引导学生归纳出从条件想起是“能求出什么问题?”“从问题想起是需要求什么问题”。平时可以从看条件提问题和看问题想条件进行训练。这从认识论和数学学习的角度来说是完全正确的,从条件出发——综合法,从问题出发——分析法,是逻辑思维的基本方法,是每一个人应该具备的基本素养;而能用多种策略解决问题,让问题分析解决从一元向多元发展,这才是有见解的数学学习。

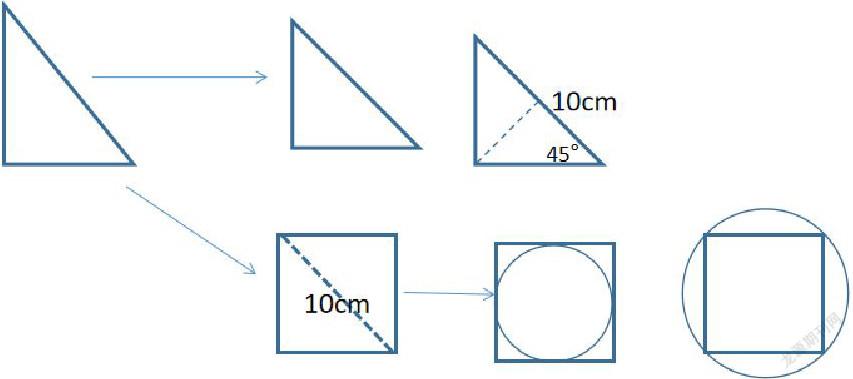

再如:在指导学生解决教材80页的思考题:“有两支蜡烛,当第一支燃去,第二支燃去时,剩下的部分一样长。这两支蜡烛原来长度的比是几比几?”

学法一:一位老师是这样引思与纵深拓展的。

根据题意可以列出乘法等式:第一支×(1-)=第二支×(1-)

根据比例的基本性质就能求出它们的比了。

第一支:第二支=(1-):(1-)=5:3

学生在分数乘法意义、比例基本性质、求两个数的比这三个相关联的知识维度很容易理解和解决,而为了让学生的数学视野更开阔、见解更深刻。老师又将原题向内进行一深度的拓展,让学生的思维再向前走一步。

有两支蜡烛,当第一支燃去,第二支燃去时,剩下的部分一样长。原来第一支比第二支长8厘米,原来各长多少厘米?

学法二:另一位老师除了用上一方法引导学生理解,还这样多元引导与拓展的。

第一种:用分数乘除法意义理解:“当第一支燃去,第二支燃去时,剩下的部分一样长。”可以得到“第一支的=第二支的,用假设的方法把乙当作1,条件就转化成第一支的=1的,这样就求出第一支是第二支的几分之几:÷=,也就是5:3。”

第二种:根据“第一支的=第二支的”假设其结果是1,即“第一支的=第二支的=1”,根据倒数的意义,可以列式:。

第三种:假设第一根是10厘米,算出第二根的长度,求它们的比,根据比的基本性质,求出来的是正确结果。

这三种思维都是运用学生学习过的知识作为问题解决的方法,让学生体会到数学知识不只是记住一个概念和结论,这个概念和结论还是解决相关问题的策略方法。为了让学生能熟练掌握这样多元化解决问题的意识和能力,这位老师接着让合作学生分析研究同结构不同情境的数学问题,尝试用刚才的方法解决。在学生用三种方法解答后,老师又与学生合作探究新的两种方法,共同完成思维导图。

这样让学生养成多元思考的良好习惯,把复习变成知识的再度组合与方法的综合运用,体会知识不只是一种标识,也是一种思维、一种方法、一种问题解决的工具……。

四、“思”:数学学习的核心是思维——有智慧

数学学习的核心是思维,学习中“猜”“想”“验”“悟”等思考,让学生的学习与思维水平的提升有融合,学生的思维灵活就可以理解成他是有智慧的人,所以数学学习能让人变得更有智慧。

如《平面图形的周长和面积复习》,①观察、分析、比较,再构数学认知。小学学习了哪些平面图形?学生说出图形后,老師把准备好的相应图形纸片按序一排贴在黑板上?接着追问:你们是从两个维度研究它们的?②抽象、想像、综合,重建数学模型。展示几种学生享课前制作的思维导图,让大家评价,选出字母表示的完整的两个同学向同学介绍周长和面积公式。在学生介绍、评价、相互补充后,老师把原来一排的平面图形,按公式推导的进阶顺序摆放,重新建构更为全面的数学模型(平面直观图、计算公式、公式的推导、不同面积公式之间的关系)③向后重构链接思维,向前探寻增长思维。机智生成在学生分享面积计算公式推导时都说出看看长方形里有多少个1平方厘米的小正方形,这时马校引导点明:其实面积计算是从测量开始的,用1个单位面积的正方形来量长方形,怎么量呢?就是看长方体长有几个1平方厘米的小正方形,再看宽里有几行,让学生把学习向后回溯起点,建立思维链条。④向内部挖掘深化思维,向周边发散拓展思维:a.角三角形三条边分别是6厘米、8厘米和10厘米,求斜边上的高。在解释学生解法6×8÷10,用三角形面积计算公式内部知识研究为什么三角形面积的除以2看不到了,引导学生从列式过程中有乘2和除以2相互抵消来理解,增强数据分析能力;b.还可以怎么分析呢?引导学生利用“三角形面积一定,底和高成反比例。直角边×直角边=斜边×斜边上的高”,体现思维向前向上的生长,这就是我们现在常听说的高阶思维。c.方法向周边发散,从基本思考和数学方法出发,解决相近的题目上,让学生的思维不断拓宽,视野不断开阔。

五、“归”:数学的表达与归类——有思想

史宁中先生说“数学思想,我认为有三个:抽象、推理和模型。数学是把现实生活中的一些东西抽象到数学内部来,而数学内部的发展则完全依赖假设和推理,然后再借助模型把数学的结果应用到外部世界。抽象只是针对两种情况,一是数量和数量关系;二是图形和图形关系。”我们认为在总复习中要让学生进行一次整体的数学思想的感知、体验与洗礼。我们从数学的表达与数学的归类两个维度,通过“辨析、归纳实现数学表达的灵活性”“比较归纳体验数学的变与不变”“联系融合形成数学研究方法的归一”“推理抽象实现数学本质建模的归一”四种形式来培育学生的数学思维,让学生能真正用数学语言表达和用数学的方法解决问题。

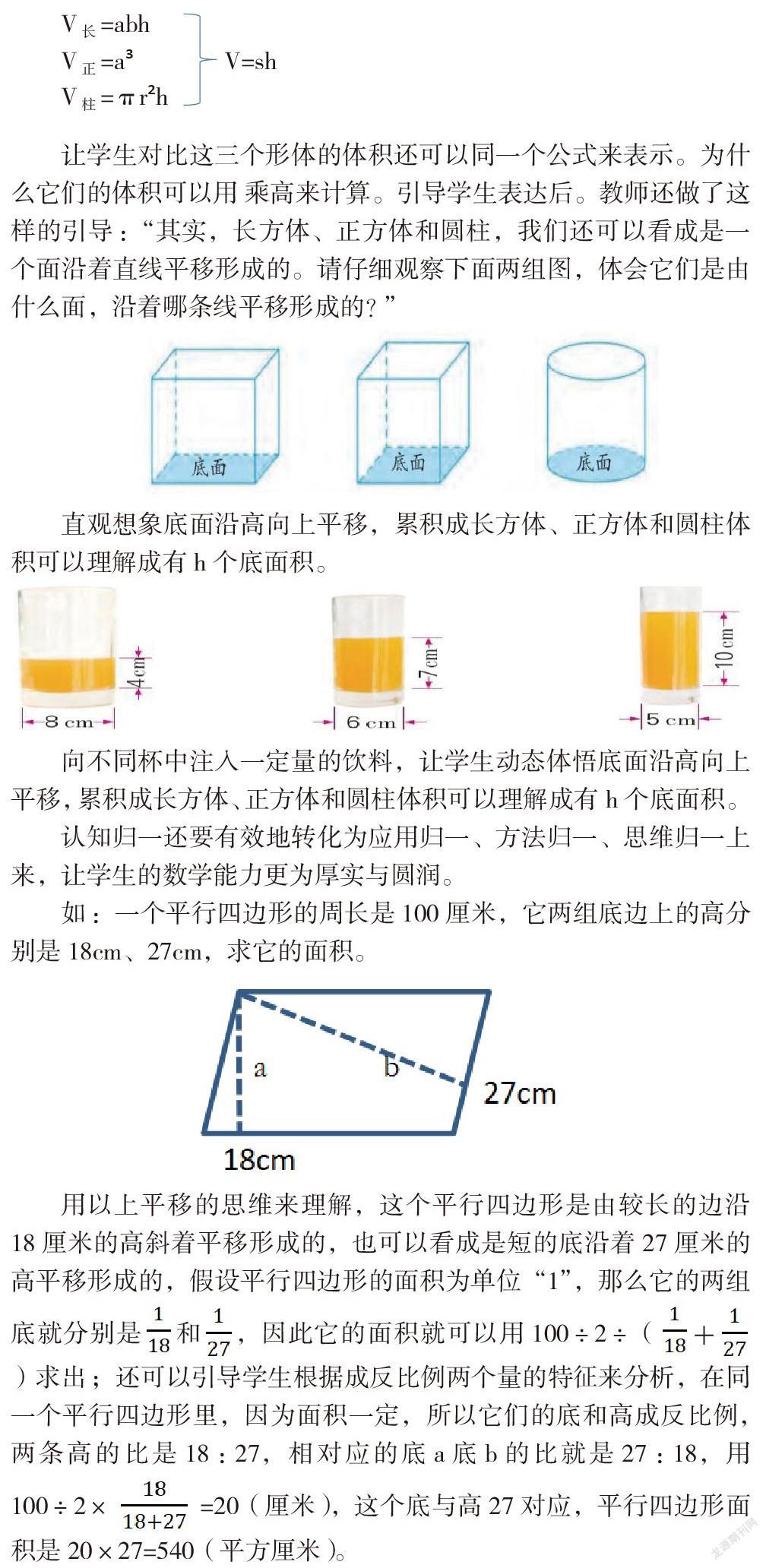

如:《立体图形的表面积和体积的复习》,①辨析、归纳,数学表达灵活化。从真实情境中引出表面积和体积的研究指向:老师上课随手拿一支粉笔,问它是什么形状?然后把它折成两段,问学生:什么变了?什么没变?要复习的内容。接着让学生交流和分享课前自己整理的思维导图。让学生辨析归纳表面积在计算中一定算所有的面吗?哪些情况不是求所有的面?②比较、归纳数学的变与不变。分享到圆柱体积推导时,引导学生把圆柱拼成长方体后,圆柱和长方体比较,什么变了什么没变?③联系、整合把数学研究方法归一。联系平面图形面积推导和立体图形体积推导方法,让学生比较研究时有什么共同之处——转化,从未知转向已知。实现数学思维方法的归一。④推理、抽象把数学本质建模归一。整体分析,抽象数学本质,推理寻找数学模型的归一性。

让学生对比这三个形体的体积还可以同一个公式来表示。为什么它们的体积可以用 乘高来计算。引导学生表达后。教师还做了这样的引导:“其实,长方体、正方体和圆柱,我们还可以看成是一个面沿着直线平移形成的。请仔细观察下面两组图,体会它们是由什么面,沿着哪条线平移形成的?”

直观想象底面沿高向上平移,累积成长方体、正方体和圆柱体积可以理解成有h个底面积。

向不同杯中注入一定量的饮料,让学生动态体悟底面沿高向上平移,累积成长方体、正方体和圆柱体积可以理解成有h個底面积。

认知归一还要有效地转化为应用归一、方法归一、思维归一上来,让学生的数学能力更为厚实与圆润。

如:一个平行四边形的周长是100厘米,它两组底边上的高分别是18cm、27cm,求它的面积。

用以上平移的思维来理解,这个平行四边形是由较长的边沿18厘米的高斜着平移形成的,也可以看成是短的底沿着27厘米的高平移形成的,假设平行四边形的面积为单位“1”,那么它的两组底就分别是和,因此它的面积就可以用100÷2÷(+)求出;还可以引导学生根据成反比例两个量的特征来分析,在同一个平行四边形里,因为面积一定,所以它们的底和高成反比例,两条高的比是18:27,相对应的底a底b的比就是27:18,用100÷2×=20(厘米),这个底与高27对应,平行四边形面积是20×27=540(平方厘米)。

这样的思维把周长、面积等与分数除法和正反比例等知识与方法归一(函数)起来,提升学生思维灵性,丰富学生数学思想。

总之,通过课堂实践,我们认为“思维导图复习让学生:认知全面、视野开阔、思维多元、方法融通、智慧明悟。”

注:本文系2018年江苏省科学规划精品课题“‘适合教育’视域下‘慧雅数学’课程建构与实践研究”(课题编号:D/2018/2/35)研究阶段性成果