元代西夏遗民在河南地区的分布与融合

2021-10-11闫安朝

闫安朝

1227年,西夏在蒙古国的持续进攻下最终灭亡,大量西夏皇族被屠戮,原先生活在西夏国的民众也有许多流散至各地。西夏遗民的外徙,有些是因为作为战俘被带往其他地区,有些是由于新政府对其进行有计划的迁移,也有因为从军、为官、求学、经商等缘故徙居于外地。原西夏国的民众流散于全国许多地区,与其他民族交相杂处,并最终融入各民族之中。在西夏遗民众多迁移目的地中,河南是比较重要的一个。大量西夏遗民由于各种原因在河南定居下来,逐步适应当地的生产生活环境和文化氛围,与其他民族通婚,建立起了新的乡土认同,民族观念逐步让位于新的地域观念,并最终融入当地居民之中。

在元代,西夏遗民被称为唐兀人或河西人。关于元代唐兀人的研究,学术界已多有成果,在这些成果中,涉及河南的西夏遗民研究的著作主要关注点在两个方面:一是对相关史料进行征引或整理;二是对某一家族进行研究。例如汤开建整理的《元代西夏人物表》,韩荫晟的《党项与西夏资料汇编》,宁夏大学西夏学研究院编纂的《党项西夏文献研究》,孟楠的《元代西夏遗民的迁徙及与其他民族的融合》,任崇岳、穆朝庆的《略谈河南省的西夏遗民》等。

但现有的成果多集中于对史料的整理,以及对河南地区西夏遗民进行个案研究,尚未见以河南地区为单位对唐兀人在河南的分布与融合进行整体和专门的研究。本文拟就这一方面试作探究,不足之处请方家指正。

史料中所见移居河南的唐兀人

1.以个体形式出现在史料中的唐兀人

在相关史料中,有不少迁居河南的唐兀人是以个体的形式出现的。这些个体在迁居河南时,可能存在其家族、家属或其他群体与其一并迁徙的情况,但没有一并出现在史料中。因此,需要特别指出的是,以个体形式出现在史料中的唐兀人,并不代表其单独迁徙。

2.以群体形式移居河南的唐兀人

这部分人是以群体的形式出现在史料中,或初迁徙时虽以个体形式出现,但经学者论证为群体迁入者。

鄢陵炮手军。《滋溪文稿》中记载有元成宗时,“水害既息,复大发民增筑堤防。河西之人居鄢陵者万家,号炮手军,民之徭役悉无所与。公曰:‘均为王民,而河西人独无所役,何也?至是悉使就工,凡得万人,不月堤完”。此处所说“河西之人”,即是唐兀人。他们作为色目人的一支,享有部分特权。而他们的身份,应当是驻扎在鄢陵的屯田军。其规模竟达到“万家”之多,可见鄢陵地区唐兀人的聚集程度。在文宗时,又再次“征鄢陵河西军赴阙”。这里所说的“河西军”,或许与上文所述居鄢陵的炮手军是同一支军队。

洛阳新安县的唐兀人群体。目前学术界所发现的有关洛阳新安县的西夏遗民群体的证据主要有两处。一处为新安县铁门镇东南王乔洞前的立石,上有“重兴洞真观碑”一通,碑阴“水延村”条下刻有“唐兀氏蒙古不花、按弹不花、大不花、王明甫”字样,王俊伟和周峰认为四人均为新安县的西夏遗民。仅捐助修观的水延村人就出现四位唐兀氏,按其姓名来看,其应当出自不同的唐兀氏家族,可见在水延村居住的唐兀人应不在少数。另一处则为新安县南李村乡十甲里村李氏坟茔出土的《明故忠义官李仲墓志铭》,邓文韬认为铭文中出现的“恒”应为西夏皇族李恒,那么墓主李仲应为李恒的后裔,李恒家族世代居住在新安县,这成为唐兀人定居新安县的又一证据。

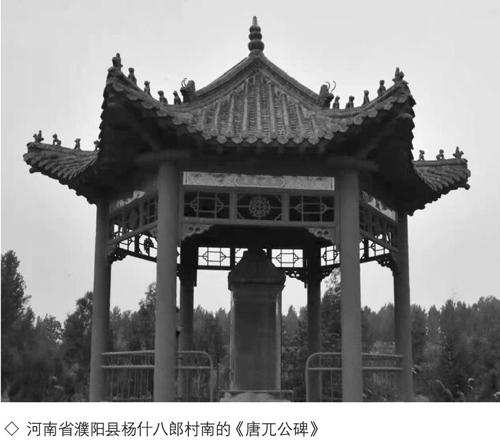

濮阳杨氏家族。对濮阳杨氏家族的研究,是学界对元代唐兀人研究最为关注的问题之一。关于杨氏家族的来历,学者们提出了党项、蒙古族、汉河西杨氏等不同的看法。尽管学者们对濮阳杨姓家族的族源莫衷一是,但基本上都认定其唐兀人的身份,因为这一点在被称为“祖遗藏书”的《述善集》中有非常明确的记载。《述善集》的《自序》和《大元赠敦武校尉军民万户府百夫长唐兀公碑铭并序》详细记载了杨氏家族的家族史:第一代唐兀台随蒙古军南征南宋,二代闾马定居濮阳东,至杨崇喜时已是第四代。杨氏家族发展至今,已有八百余户,四千余口。

濮阳师氏家族。据《师氏先茔碑铭》记载,师克恭的祖父为西夏人,其家在国中称大姓。在其十四岁时,其所居地被蒙古军攻破,因为太壻昌王的庇护,他才得以从蒙古军的屠戮中幸免,其后他被太壻收养在府中。太壻死后,定居于濮阳,又营别业于许昌。至第三代师克恭时,师氏家族强盛起来。其后师氏家族有多人在元朝为官。柳贯总结说“郡侯以童羁之身,脱锋刃之难,东来数千里,卒开子孙显大之业”。在战争中侥幸存活的孩童,远徙至千里之外的中原地区,并成为当地的望族,这种变迁在当时颇具代表性。

从史料中看西夏遗民在河南的分布

通过对上述已知史料的分析,我们可以发现史料中所见迁居河南的唐兀人主要分布于开封、洛阳、濮阳、安阳、滑县等地,这些原金朝统治地区在西夏灭亡后不久,即被蒙古军所占据,这为随蒙古军出征和在元朝为官的唐兀人迁往这些地区提供了便利。1234年,蒙古灭金之后,与南宋进行了四十余年的对峙,河南南部地区在金亡后虽然大部分为蒙古所有,但长期处于蒙古与南宋对峙的前线,因此,这些地区在西夏灭亡后的四十余年间,都不会是唐兀人迁居的理想之地。这在一定程度上能解释为什么在史料中没有发现迁居河南南部的西夏人。

然而,即使是原南宋统治地区,在南宋亡后也不乏有唐兀人定居的记载。仅以居住在庐州(今安徽合肥)的余阙为例,其父即为在庐州为官并最终定居于庐州的唐兀人。据余阙记载,庐州曾有大量的西夏驻军:“合肥之戍,一军皆夏人。”较晚纳入元朝版图的南宋地区尚且如此,较早被蒙古军占领的河南南部地区未发现唐兀人定居的记载应该另有原因。

《金史·西夏传》记载:“夏使精方匦匣使王立之来聘,未复命国已亡,诏于京兆安置,充宣差弹压,主管夏国降户。八年五月,立之妻子三十余口至环州,诏以归立之,赐以币帛。立之上言,先世本申州人,乞不仕,居申州。詔如所请,以本官居申州,主管唐、邓、申、裕等处夏国降户,听唐、邓总帅府节制,给上田千亩,牛具农作云。”王立之的先世虽然是申州人,但是他已在西夏为官,成为西夏国的臣民,在他出使金国的过程中,西夏灭亡,他也成为西夏遗民。立之妻子三十余口,与王立之同去申州,他们的身份同样为西夏遗民。其时申州尚属于金朝辖境,在蒙古军占领申州后,王立之及其家人虽然有很大可能仍留居在申地,但尚缺乏史料记载的证实。至于所谓“唐、邓、申、裕等处夏国降户”,则情况更为复杂。唐、邓、申、裕即为今河南南部的唐河、邓州、方城以及信阳一带,这些地方的夏国降户有可能是金朝在历次夏金战争中俘获的西夏士兵或民户。如果这样,在金朝灭亡之后这些降户的身份问题则存在争议。这些降户也可能是西夏灭亡之后逃亡至金朝的西夏遗民,但他们与王立之及其家眷的情况基本相同,虽然在元朝他们中的有些人很有可能仍留居在原地,但缺少相关材料的证实。

昂吉儿之父野蒲甘卜为西夏将领,曾率所部归成吉思汗。野蒲甘卜死后,其军队继续由昂吉儿统领。昂吉儿曾率河西军一千三百人于信阳筑城。之后,又有木华黎及阿术所将河西兵裨在信阳驻守。至南宋灭亡后,昂吉儿率部进驻庐州,并落籍于此。在昂吉儿筑城及驻守信阳期间,可能也有河西兵士在当地落籍。

所有这些可能性都指向一点:在河南南部的唐、邓、申、裕等地,应该也有唐兀人定居。之所以在史料中未见记载,可能与史料的缺失有关。

在死后被追封为“河南王”的西夏人察罕,生前曾随成吉思汗和窝阔台南征北战,在蒙哥继位后,“以都元帅兼领尚书省事,赐汴梁、归德、河南、怀、孟、曹、濮、太原三千余户为食邑,及诸处草地,合一万四千五百余顷,户二万余”。白滨先生认为:“河南等地西夏遗民众多,当与这一带为察罕‘食邑之地有关。”不可否认,在中国的移民史中,庇护关系的存在的确深刻影响了中国的移民实践,人们迁往一个新的地域,面对新的社会生活环境和新的社会关系网络,往往出于心理或现实上的需要,考量在这一地域是否存在明确的或潜在的能够为自己提供庇护的人物。所以,可能有部分西夏遗民因为察罕的封地多数在河南而选择定居此地。而稍显怪异的是,蒙哥赏赐给察罕的三千户食邑,却分散于汴梁、归德、河南、怀、孟、曹、濮、太原数个地区。为什么会有这样的安排?虽然元朝时赏赐盛行,但遍查《元史》中关于赏赐的记载,像察罕这样受封如此分散的食邑的情况绝无仅有。蒙哥赏赐给察罕的这三千户食邑,应该是散落在汴梁、归德、河南、怀、孟、曹、濮、太原等地的西夏遗民。考察《元史·察罕传》我们可以发现,自始至终察罕西夏人的身份都处于被凸显和强调的状态,蒙古统治者似乎有意利用察罕的西夏人身份招抚西夏的臣民,西夏遗民在心理上也更容易接受察罕的管理。因此,把散布在以上地区的唐兀人口赏赐给察罕作食邑也就不足为奇了。此外,在汴梁、归德、河南府、濮阳都已发现关于唐兀人迁入的记载,那么同为察罕封地的怀、孟、曹、太原应该同样有西夏遗民迁入。其中怀、孟两地属于今河南地区。至于分封给察罕的“诸处草地”,则反映了这些食邑户口大部分是从事牧业的。

至此,关于唐兀人在今河南地区的分布格局,我们可以得出以下结论:河南是西夏遗民的主要迁入地之一,他们在河南分布广泛,相较而言,他们在河南中北部地区更为集中,在河南南部则相对分散。由于西夏遗民迁往内地的进程是与蒙古军队由北向南的征服进程基本保持一致的,所以河南南部的西夏遗民的迁入在总体上应该晚于河南中北部地区。迁移的形式,既有个体的迁移,也有家族式的群体迁移,或者以军队编制为单位的特殊迁移。

元代河南西夏遗民与当地民众的融合

西夏灭亡以后,西夏遗民迁往各地,与各民族杂处。迁往中原的一支,则主要与汉族共同生活在某一地域。以河南地区为例,汉族人口占绝大多数,西夏遗民以相对小得多的规模生活在他们之中。无论党项人是聚族而居还是以家庭为单位杂处于汉族民众中,他们都很快地融入到当地,与当地民众的生活和生产方式趋于一致,到了明代,关于唐兀人的记载已经很少见。胡小鹏先生在归纳西夏民族消失的原因时,认为“西夏民族的消亡既有外部客观原因,也有自身整合不够、文化适应性不强等内部因素,其与汉族文化的同质性更加速了其融合于汉族的进程”。虽然胡先生所说的“西夏民族的消亡”主要指的是西夏故地的西夏民族的消亡,但它能为我们思考元代生活在河南地区的西夏遗民与当地民众的融合问题提供有益的启示。

元代生活在河南的唐兀人迅速融合于当地的外部原因最为明显:生活在河南的唐兀人以少数族群生活在多数族群的氛围之中,长时间共同的生产和生活泯灭了其与周边民众的差异。以濮阳杨氏家族为例,其先祖唐兀闾马最初定居濮阳时,“官与草地,偕民错居”,但不出一代,即已“服勤稼穑”。从杨氏家族的婚配关系上看,虽然其前几代与汉族通婚较少,但其婚配范围已不局限于本族。究其迅速融合于当地的内部原因,一方面正如胡小鹏先生所言:“历史上所谓的西夏民族,并不是一個发育十分成熟,经济、文化各方面得到充分整合的民族共同体。”由于其内部并未进行充分的整合,因此当业已失去政治文化保护的西夏遗民脱离其原有的维持其平衡的体系与环境来到中原地区以后,民族象征和符号系统的缺失,为其形成新的地域认同创造了条件。另一方面则与西夏文化与汉文化具有一定同质性有直接关系。早在党项东迁以前,河西地区即已深受汉文化影响,即便在西夏立国的近两百年间,汉文化亦是其文化的重要来源,在方方面面参与其文化特点的塑造。因此当西夏遗民来到中原地区以后,能迅速适应当地的文化氛围,从唐兀崇喜编纂的文集《述善集》中,我们能够发现大量的有关“忠孝”“贞节”等思想,杨氏家族定乡约、立学堂,立志推动乡风民俗的建设,按其言行已看不出与中原文化有何龃龉。同时,他们投身于乡风民俗的建设,也是其形成新的乡土认同的突出表达。而文集中的西夏遗民以迁出地“贺兰山”“武威”“河西”等相标榜,表达的则更多是其对于家族起源的追溯,已经失去了原有的乡土或地域认同的含义。

元代迁徙至河南的西夏遗民,在河南分布广泛而绝不仅限于一时一地。以河南作一研究单元,总结生活在河南的唐兀人的分布与融合进程,对认识以内地为迁移方向的唐兀人的移民特点以及对迁入地的适应过程有重要意义。但凡大规模的移民活动,对其而言,形成相对稳定的分布格局是迁徙完成的标志,而新的乡土认同和地域观念的形成,则是其最终融入迁入地的标志,这一点在元代生活在河南的唐兀人身上表现得尤为明显。就元代西夏遗民在河南地区的分布与融合这两方面而言,由于史料的缺失或发掘不足,有些结论暂时只能停留在推测的阶段,缺乏有力的证据。相信随着新材料的出现,其特点会日益明晰。

作者单位:宁夏大学