国土空间规划背景下特色保护类村庄的多维“控引”规划策略研究

——以江西省高安市新街镇景贤村为例

2021-10-11李小云朱景霞乐美棚

□ 李小云 朱景霞 乐美棚

为更好地落实乡村振兴战略,2019年初,中央农办、农业农村部、自然资源部、国家发展改革委、财政部等五部门联合发布《关于统筹推进村庄规划工作的意见》,旨在加快推进村庄规划编制与实施,优化乡村生产生活生态空间,促进城乡融合发展。2019年5月23日,中共中央、国务院发布《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》,提出“在城镇开发边界外的乡村地区,由乡镇政府组织编制‘多规合一’的实用性村庄规划”。自此,全国各地陆续开展“多规合一”实用性村庄规划编制试点工作。也有学者针对前期的规划实践,从规划类型划分及发展[1-2]、三生空间[3-4]、实用性规划[5-6]、文化保护与传承[7-8]等方面内容进行总结,但国土空间规划体系下不同类型村庄的规划实践研究较少。因此,本文以江西省高安市新街镇景贤村为例,探索在乡村振兴及国土空间规划体系构建下,如何对特色保护类村庄①的国土空间格局及特色风貌进行规划设计。

1 景贤村概况及需求分析

1.1 景贤村概况

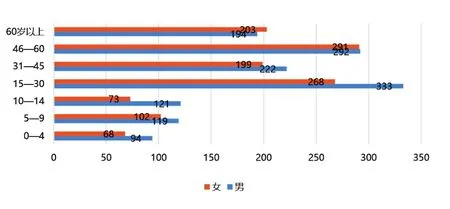

景贤村位于江西省高安市新街镇中部,村域面积717.56hm2,其中农林用地619.89hm2、建设用地72.09hm2、自然保护与保留用地25.58hm2。景贤村地处平原丘陵地带,高程在5m~135m之间,西北部为山林,总体地势为西北高、东南低,村内大部分区域坡度在12°以内,适宜建设。景贤村包括贾家、陈子里、万家、饶家、南家5个自然村,村内各项服务设施业较为齐全,基本可以满足群众物质生活和精神文化生活的需要。2018年底,全村总户数845户,总人口2970人,60岁及以上的老年人比例为13.25%,但46岁以上人口比例较大,未来老龄化速度可能会加快(图1)。据族谱记载,宋开宝年间(公元968年)高安贾氏始祖贾湖中进士,后调任筠州(今高安)刺史,退仕后,与长子贾九四遂居高安坪湖。贾湖十七世孙贾季良,于明洪武初年娶南家村南氏之女为妻,路经畲山胜地,视其佳山胜水、良田沃野,于明洪武年间(公元1368年)间始居畲山,距今已有650余年历史。2007年,贾家村被公布为第三批中国历史文化名村,2012年被公布为第一批中国传统村落。

图1 景贤村各年龄段人口分布

1.2 三生空间相互渗透和融合,但缺乏整体发展管控

从“生产、生活、生态”等三生空间的分布来看,景贤村内虽无生态红线保护区,但有少量的自然生态空间,主要分布在村庄的北部和南部,村域北部依托卢泉水库,周边分布着大面积的林地,村域南部为丘陵地带,分布较多池塘和灌木林。景贤村的生产空间主要分为两类,一是农业生产空间,主要为农林用地,面积占村域总面积的86.39%。村民依靠种植和在外务工获得大部分收入,虽然已有农户依托现代农业种植,开展蔬果采摘等休闲农业活动,但发展模式尚不成熟,有待整合。二是工业生产空间,包括废弃的工矿用地、模具加工厂、大米加工厂等企业用地,合计7.68hm2。生活空间总面积72.09hm2,主要沿Y928乡道分布,呈“串珠型”的空间型格局,与农业生产空间相互融合,过渡界限清晰。

总体来看,村庄现状产业结构较单一,第一产业发展主要依托水稻种植等,农产品附加值较低,与第二、三产业的整合不足。景贤村工业较为薄弱,工业生产形式以来料加工为主,如制品包装、陶瓷加工、水泥制品、大米加工等,整体规模较小,产业关联性较差,有待整合。古村旅游尚处于初级阶段,品牌特征不明显,旅游配套设施建设不足,客源主要以周边的短途客源为主,对中长途游客吸引力不足。同时,因缺乏整体管控,村庄内房前屋后存在较多不规则未利用土地,或闲置或杂乱堆放废弃物,不利于土地资源的集约利用。部分建筑的功能也比较混乱,如因无适宜的活动空间,景贤片区村民占用农耕文化馆进行舞蹈、健身活动,使文化馆失去部分原有功能。

1.3 历史文化资源丰富,但特色风貌营建指引不足

景贤村各村小组景观格局、风貌、建筑特色各有不同,总体来看,主要以历史街巷、牌楼、古桥、古井、古驳岸、重要的水塘等要素为代表,构成了与城市完全不同的乡村景观格局。村庄现存历史建筑面积2.82hm2,分宗祠、民居、当铺、书院、水井、街巷、牌坊、桥梁、庙宇、寺塔十大类型,建筑风格各异,既包含明清时期的历史建筑,也有中华人民共和国成立前的传统民居,同时也有近十年新建的各式现代风格的村民住宅。其中,贾家村保留了122栋明清建筑,建筑外观有封火墙,内部为木结构,分穿斗式、抬梁式,也有穿斗式与抬梁式相结合的建筑(如图2),屋顶为硬山顶或歇山顶。民居的雕刻有木雕、石雕、砖雕,雕刻技法有浮雕、透雕、镂雕、塑雕、圆雕等丰富的古雕刻艺术,雕刻题材有戏剧人物、花卉、古玩、几何图形、吉祥图形文字等,雕刻技艺精良(如图3),堪称古民居装饰代表作。但由于大部分村民文化传承意识较为薄弱,不少乡土文化要素和文化场景已消失,现有的历史遗存也未能得到有效保护及合理利用。此外,规划新建建筑对人文风貌、历史传承及民俗特色的提取和认知不足,致使新建建筑风格各异,布局、风貌毫无特色[9]。

图2 建筑内部结构

图3 精美的雕刻

1.4 村庄建设意见及诉求

村庄规划采取问卷调研形式,以此了解村民对于用地、住房、空间环境等方面的意见与诉求,推动规划的公共参与程度,提高规划的科学性和可实施性。景贤村5个自然村共发放120份问卷,其中贾家40份,其余4个自然村20份问卷,回收有效问卷102份。通过问卷分析可知:(1)大部分家庭都有1~2人外出务工,除务农外,务工收入也是其家庭收入的主要来源。(2)村民大多只有一处宅基地住房,有建房需求的村民总体不多;村民对现住房满意度较高,不满意主要表现在通风不畅、采光不好等方面。(3)村民有改善住房意愿,其中村民对修缮原有住房及到城镇购房的改善方式接受度较高。(4)村庄周边环境存在噪声、大气污染,其原因主要为绿化太少、垃圾杂乱和房屋凌乱,公共空间环境亟须整治。(5)村民对建设休闲广场、锻炼场所等的诉求较多,希望增加农贸市场、超市等公共服务设施。(6)村民出行方式多样化,但公共交通出行主要存在班次少、换乘不便等问题,不利于后期的旅游开发。

2 特色保护类村庄的多维“控引”规划策略

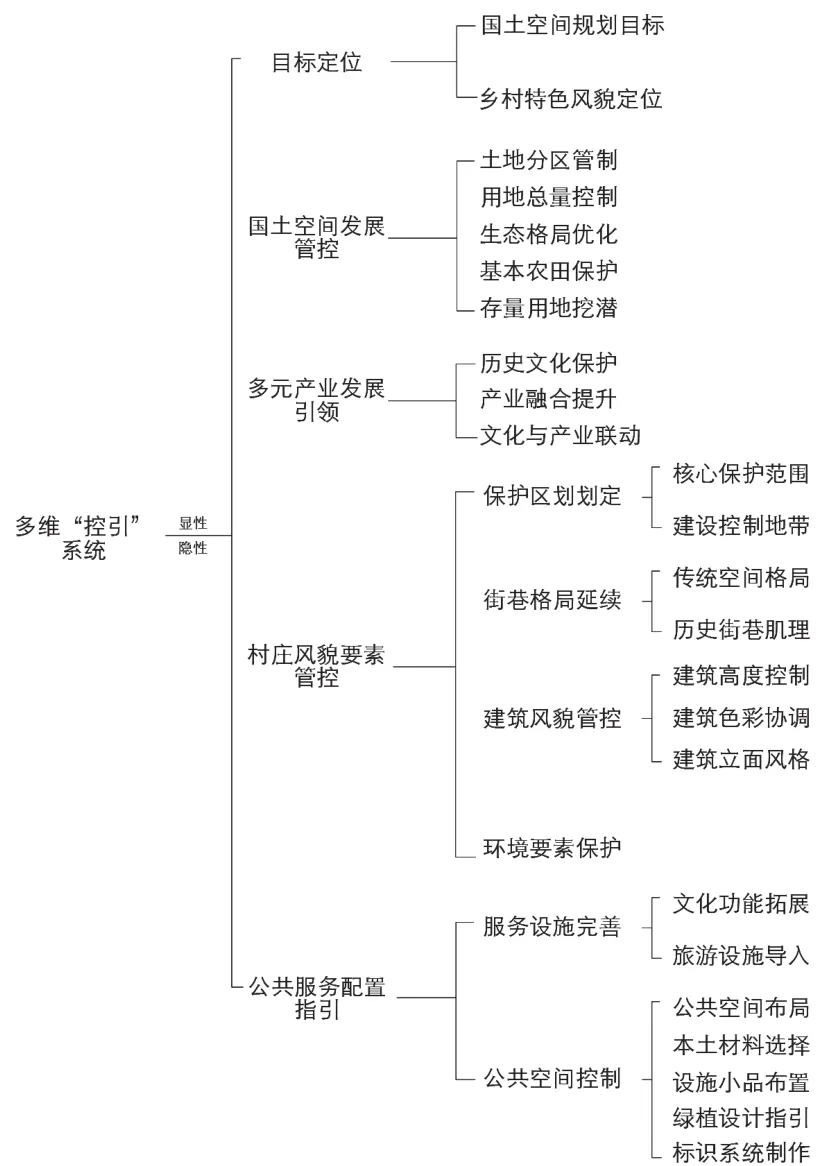

在对景贤村的国土空间开发及特色风貌建设现状分析的基础上,提出构建特色保护类村庄多维“控引”系统。如图4所示。

图4 特色保护类村庄多维“控引”系统构建

2.1 严格控制国土空间发展规模,构建特色乡村自然生态格局

特色保护类村庄规划不能仅关注不可移动文物及历史建筑,其历史环境要素,如周边山、水、林、田等自然环境的保护同等重要,这与国土空间规划的目标不谋而合。根据山、水、田、林、湖、草全要素管控的需要,规划对生态空间、农业生产空间和村庄建设用地提出了空间布局优化和结构调整,构成具有一定特色的“山—水—田—村—塘”的自然生态格局。为实现特色格局,在充分梳理自然生态景观要素的基础上,应严格落实国土空间规划“三区三线”,按照用途将土地分为永久基本农田保护区、一般农地区、林业用地区、村庄建设用地区、其他用地区等五种土地用途区,针对不同用途区提出管制规则。重点实行永久基本农田保护制度,守好耕地红线。对景贤村的耕地和新增耕地分批次进行质量提升,并纳入基本农田储备区。对于建设项目占用耕地的表土进行剥离和再利用,将剥离后的表土用于土地开发复垦项目,努力实现耕地总量与质量双赢。同时,明确生态空间,保护生态环境,优化村庄水系、林网等生态空间格局,强化水系水体、自然植被等生态空间的保护。深挖存量用地,对村庄建设用地实行总量控制,严格落实“一户一宅”政策,从人口规模、土地利用和村域空间的整体性出发,统筹协调各类设施建设,并制定相应的管制措施,强调特色农耕文明与田园风光的结合,以保护乡村的自然生态格局,实现乡村景观与周边山水田园环境的和谐意象[10]。

2.2 村庄发展与历史保护有机结合,多元特色产业引领乡村振兴

乡村振兴的根本在于产业发展,景贤村未来的产业发展应建立在严格保护古村历史文化、有效传承历史文脉的前提下,统筹一二三产业发展,推动村庄产业转型升级。规划依据村域现状产业资源特征及布局情况,将村域产业空间划分为农业生产区、农副产品加工区、特种养殖区、古村研学游体验区,合理划分特色产业门类,促进一二三产业的融合发展,其中,重点在于第二产业的重构和第三产业的提升,逐步实现城乡的产业同构。规划保留村域西部清高公路两侧集中连片的村庄生产仓储用地,其他区域的生产用地予以调整,逐步淘汰资源消耗型和环境污染型企业,积极发展手工艺、食品加工等劳动密集型产业,以解决本村人口就近就业问题。同时,通过对贾家古村历史文化、农耕文化的挖掘,将文化元素应用到村庄建设和产业发展当中,打造古村研学游体验区,形成文化与乡村旅游产业的联动发展、一二三产相互融合的多元特色产业发展模式,从而引领乡村振兴。

2.3 加强村庄风貌要素管控,重塑特色文化空间形象

景贤村为特色保护类村庄,规划首先应严格落实核心保护范围和建设控制地带等保护区划的管控规定,同时,深度挖掘村庄特色文化脉络以及当地的传统建筑特色,延续古村传统空间格局、街巷肌理和建筑布局,从建筑高度、建筑色彩、建筑立面风格、建筑材料等方面提出建筑风貌管控措施,针对不同类型的历史环境要素也提出相应的保护措施,构建富有特色的要素管控体系。尤其要对各类新建设施及村民住宅进行风貌控制和引导,将文化特色融入村庄的整体建设,塑造村庄特有的农业及乡土景观风貌,让村民望得见山,看得见水,记得住乡愁。

为重塑村庄空间中的文化风貌,需加强现有实体空间的更新改造[7],如在保持外部风貌特征的基础上,允许传统风貌建筑内部更新,以改善居住、使用条件,适应现代生活方式(如图5)。对于现状质量较好但与历史建筑杂糅在一起,并与历史风貌产生较大差异,影响村庄历史文化特色风貌整体塑造的建筑,应将其外立面进行适当整治,达到整体风格和谐统一的程度。处于村庄主要道路界面的建筑,应适当进行外立面的改造,吸取历史建筑的一些元素,使现代建筑与古村风貌相协调(如图6),引导村庄整体风貌逐步提升。

图5 建筑修缮效果

图6 建筑整治效果

2.4 完善公共服务设施配置指引,打造特色公共文化服务模式

为满足村民日益增长的公共服务需求,还要加强公共服务设施的建设,根据村庄自身的特色发展需求,制定不同的公共服务社区化目标,做好服务设施的功能拓展和维护,完善相应的旅游、文化服务设施及场所,进一步拓展地域特色文化的传承和利用价值[7]。如结合部分闲置民居或者祠堂改造为主题图书阅览室、儿童活动中心、健身房、咖啡屋、老年活动室等,满足村民对现代生活的需求[11]。重点通过梳理公共空间与周边自然环境、村民生产活动以及社会生活的关系,挖掘村庄特色的民俗文化、民间故事、手工艺等非物质文化,构建具有浓郁地方特色的公共空间体系。同时,提出公共空间设计导则(如表1),以指导后期村庄公共设施建设,为村民的休闲、娱乐、购物、运动提供充足的空间,以及为游客提供特色文化的展示及体验空间,打造具有当地特色的公共文化服务模式。

表1 公共空间设计指引

3 结语

在国土空间规划体系构建的背景下,特色保护类村庄的规划设计应在充分落实“三区三线”的基础上,对生态空间、农业生产空间和村庄建设用地提出空间布局优化和结构调整,以保护乡村自然生态格局。严格控制村庄增长边界、盘活存量,节约集约利用土地,充分挖掘村庄历史人文资源,延续村落空间格局、保护历史文化要素、融入特色产业,促进历史保护与村庄发展相结合。加强村庄建筑特色风貌的塑造,保护和修缮历史建筑、传统建筑,改造及整治与整体风貌不协调的建筑。合理规划公共服务设施,拓展特色文化旅游服务功能,通过构建丰富的公共空间体系,打造具有当地特色的公共文化服务模式,从而通过多种途径的管控与指引,编制实用性的特色保护类村庄规划。

[注释]

①2018年9月26日,中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,该规划将乡村分为四类:集聚提升类村庄、城郊融合类村庄、特色保护类村庄和搬迁撤并类村庄,本文研究的对象主要是特色保护类村庄。