1980-2018年祁连山南坡土地利用地形梯度变化及其地形因子地理探测

2021-10-11付建新曹广超郭文炯

付建新,曹广超,郭文炯

(1.太原师范学院 城镇与区域发展研究所,山西 晋中 030619: 2.青藏高原地表过程与生态保育教育部重点实验室,西宁 810008; 3.青海师范大学 青海省自然地理与环境过程重点实验室,西宁 810008)

随着人口增加、资源枯竭和环境污染等全球性问题日益突出,在国际地圈生物圈计划(IGBP)和全球环境变化人文因素计划(IHDP)的推动下,土地利用变化成为了全球变化研究的前沿和热点领域[1],尤其信息技术不断更新,扩大了土地利用研究的深度与广度[2],同时也是可持续发展研究的重要内容之一[3]。土地利用变化是特定人—地关系下多种驱动力因素共同作用的结果[4]。地形作为重要的自然因素之一,极大地影响着土地利用方向和方式的选择[5]。

当前,学者主要以行政区[6]、地形区等[7]区域为研究区,从DEM中提取不同的地形因子,结合地形分布指数[8]、地形位指数等[9-10]方法,采用ArcGIS空间分析方法,从高程、坡度、坡向、地形起伏度等地形角度探讨不同土地利用类型空间分布格局[11-14]以及单一土地利用类型和地形因子的关系[15]。早期利用DEM对土地利用的研究主要针对单一的地形因子,之后学者多以定性描述探讨不同地形因子对土地利用变化的影响,就地形因子对土地利用类型的交互影响研究较少,且主要探讨不同地形因子下土地利用的分布情况,对土地利用在不同地形条件下空间转移状况探讨不多。

祁连山南坡是我国重要的水源涵养地和生态屏障,在黄河流域生态保护和高质量发展中占有重要地位,研究区独特。该区地形复杂多样,垂直地带性明显,不同地形梯度上土地利用变化差异显著。研究区内地质发育年代短,稳定性较差[16],在寒旱生境中,生态环境十分脆弱。研究区内由于不合理开矿等工业行为,土地原有功能丧失[17-18]。受全球气候变暖影响,冰雪及多年冻土面积消退显著,土壤旱化、林地退化导致水源涵养力下降。草地作为该区土地利用类型的主体在高海拔地区出现退化现象[19-21]。自然和人为原因导致该区土地利用发生显著变化。如何实现不同地形条件下土地资源、经济发展、生态环境保护协调发展,是当下山地土地利用变化研究的重点。

基于此,选取1980—2018年5期祁连山南坡土地利用数据,利用软件ArcGIS 10.2对不同海拔、坡度和坡向上土地利用空间分布特征进行分析,明晰不同地形条件下土地利用空间转移的状况,探测地形因子对土地利用的影响,以期为了解祁连山南坡土地资源状况和规划编修土地资源提供参考依据,对实现土地资源持续利用具有重要的意义。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究区概况

祁连山南坡(37°3′—39°5′N,98°8′—102°38′E)地处青藏高原东北部边缘,位于黄河上游地区,是我国地形第一、二阶梯的分界线,行政区划包括门源回族自治县、祁连县、天峻县东北部、刚察县北部和海晏县北部。海拔2 254~5 218 m,地形复杂多样,山高、坡陡、谷深,山河相间分布,地势西北高东南低,山脉主要包括走廊南山、托勒山、托勒南山、大通山和冷龙岭,山脉走向大致呈西北—东南走向。河流以内流河为主,主要包括黑河、北大河和大通河。区域内冰川地貌广布。受高原气候和大陆性气团控制,高原大陆性气候特征明显[22]。

1.2 数据来源

遥感影像数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http:∥www.resdc.cn/DOI),其中1980年、1990年、2000年、2010年的遥感影像数据采用的是NASA陆地卫星Landsat-TM遥感影像数据,2018年的遥感影像数据采用的是Landsat 8遥感影像数据,成像时间集中在7—9月,空间分辨率为30 m,遥感解译精度为95.7%。按照中国土地利用/土地覆盖数据的三级分类系统,分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用土地6大类(附图12)。DEM数据来源于地理空间数据云(http:∥www.gscloud.cn/sources/accessdata),分辨率为30 m。

根据前人的研究成果,结合祁连山南坡的特点,采用ArcGIS的surface功能提取了海拔、坡度和坡向,海拔分为<2 700 m,2 700~3 200 m,3 200~3 700 m,3 700~4 200 m,4 200~4 700 m和>4 700 m。坡度分为<5°,5°~10°,10°~15°,15°~20°,20°~25°,25°~30°,30°~35°,35°~40°和>40°。坡向分为平面(-1)、北(0°~22.5°,337.5°~360°)、东北(22.5°~67.5°)、东(67.5°~112.5°)、东南(112.5°~157.5°)、南(157.5°~202.5°)、西南(202.5°~247.5°)、西(247.5°~292.5°)和西北(292.5°~337.5°)(附图13)。

1.3 研究方法

使用ArcGIS 10.2的Spatial Analyst Tools模块中的Extraction功能,提取不同海拔、坡度和坡向上土地利用数据,导出其属性表的数据,分析土地利用的结构变化,利用Raster Calculator进行土地利用类型转移矩阵分析。使用Create Fishnet功能对研究区进行格网划分,格网为12 km×12 km,共计224个,计算每个格网的土地利用程度综合指数[23]和统计每个格网土地利用类型的面积百分比,之后采用Clip Analyst模块进行制图,最后统计因变量Y和自变量X1,X2,X3数据,使用地理探测器进行分析。

地理探测器是由王劲峰等[24]开发用以揭示事件背后驱动力的一种软件。包括因子探测、风险探测、交互探测和生态探测,其中因子探测和交互探测分别用来分析单一因子和双因子对地理事物的解释力。因子探测公式为:

交互探测用于不同影响因子之间的交互作用,即评估自变量地形因子X1和X2共同作用时是否会增加或减弱对因变量土地利用的解释力或这些因子对土地利用的影响是相互独立的。因子交互作用类型分为:非线性减弱、非线性增强、相互增强、相互独立和单方减弱。

2 结果与分析

2.1 不同海拔、坡度和坡向土地利用空间分布

2.1.1 不同海拔土地利用空间分布 由附图14可知,耕地主要分布在海拔<3 700 m区域,尤其集中在2 700~3 200 m区域,1980年、1990年、2000年、2010年、2018年此区域耕地面积占研究区的比例分别为2.18%,2.18%,2.16%,2.33%,2.31%,集中分布在大通河以北的门源盆地,耕地集中连片,破碎度小。3 200~3 700 m区域林地面积最大,主要分布在东南部耕地的外围山地。3 700~4 200 m草地面积占研究区的比例最大,1980—2018年此区域草地面积占研究区的比例呈先升后降的趋势,主要集中在西北部山地,包括央隆乡、野牛沟乡和木里镇等。水域主要分布海拔3 200~4 200 m区域,占比由1980年的2.10%降低为2018年的1.88%,分布较为分散。55%左右的建设用地集中在2 700~3 200 m区域,占比由1980年的0.12%上升为2018年的0.14%,集中分布在门源县城驻地浩门镇北部地区,城镇建设用地占主导地位。3 700~4 700 m区域分布有近90%的未利用土地,占比整体呈上升趋势,主要分布在走廊南山、托勒山、托勒南山和冷龙岭山地。

2.1.2 不同坡度土地利用空间格局 由附图15可知,74%左右耕地分布在坡度<10°区域,其中50%集中在坡度<5°区域,集中分布在门源盆地。34%左右的林地集中分布在坡度10°~20°的区域,以坡度15°为界,<15°区域林地面积随坡度增加而增加,>15°区域林地分布则呈相反趋势,林地分布呈现整体分散,局部集中的分布格局,其中坡度10°~15°的黑河南岸的山地林地面积分布较为集中。草地面积随坡度增加呈减少趋势,主要集中在西北部地区,其分布与山地走向大致一致。水域呈整体分散,居中集中的格局,坡度<5°区域水域面积占全部水域面积的比重逐渐扩大。56%左右的建设用地主要集中在坡度<5°区域,研究时段内建设用地整体呈增加趋势,青海湖农场、伊克乌兰乡和哈尔盖镇分布较为集中。坡度<30°区域未利用土地面积在不同坡度上的分布比例差异较小。

2.1.3 不同坡向土地利用空间格局 由附图16可知,近40%的耕地分布在南坡和西南坡,即阳坡和半阳坡。林地主要分布在北坡、东北坡、西坡和西北坡,走向大致呈西北—东南走向,托勒山和冷龙岭分布集中。近26%的草地分布在西坡和西南坡,其中西坡的草地整体呈增加趋势,走廊南山和托勒山分布较为明显,而西南坡的草地整体呈降低趋势。水域和未利用土地在不同坡向的分布比例差异较小,分布较为分散。近35%的建设用地分布在南坡和西南坡,主要集中在浩门镇和木里镇,建设用地分别来自县城建设和矿区建设。

2.2 不同海拔、坡度和坡向土地利用数量变化

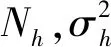

2.2.1 不同海拔土地利用数量变化 由图1可知,耕地仅分布在海拔<3 700 m的区域,其中以海拔2 700~3 200 m区域为主,2018年此区域耕地面积达55 537.83 hm2,占耕地总面积的93.29%,1980—2018年耕地面积共增加了3 690.18 hm2,其中此区域耕地面积增加最大,达3 290.31 hm2。海拔3 200~3 700 m林地面积最大,2018年达254 386.26 hm2,占林地总面积的59.47%,林地面积从3 700 m分别向高、低海拔区域逐渐减少,从变化来看,1980—2018年海拔>3 700 m区域的林地面积为增加趋势,其中4 200~4 700 m区域林地面积增加最多,达2 154.60 hm2。草地以4 200 m为界,面积分别向高、低海拔逐渐减少,草地的变化趋势以3 700 m为界,<3 700 m草地呈减少趋势,>3 700 m区域为增加趋势。水域面积随海拔升高呈先增后减趋势,1980—2018年,水域面积整体减少18 237.10 hm2,其中4 200~4 700 m区域水域减少面积是水域减少总面积的70.73%。除>4 700 m区域无建设用地分布,其余海拔均有分布,分布规律呈“M”型,2 700~3 200 m和3 700~4 200 m区域建设用地面积增长较快,分别增加568.71,412.56 hm2。2018年,3 700~4 700 m区域未利用土地面积达584 913.51 hm2,占未利用土地总面积的89.63%,以3 200 m为界,未利用土地在<3 200 m区域为减少趋势,>3 200 m区域为增加趋势,其中4 200~4 700 m区域增加最大,达11 559.87 hm2。

图1 1980-2018年祁连山南坡不同海拔土地利用变化

2.2.2 不同坡度土地利用数量变化 由可图2可知,耕地面积随坡度增加呈降低趋势,坡度<5°耕地分布面积最大,2018年达30 119.94 hm2,占耕地总面积的50.59%,1980—2018年各坡度上耕地面积均有所增加,其中坡度<5°区域增加最大,达2 063.07 hm2。林地面积由大到小分布的坡度依次为10°~15°,15°~20°,5°~10°,20°~25°,25°~30°,30°~35°,<5°,35°~40°和>40°,坡度10°~15°林地面积最大,2018年达75 013.29 hm2,1980—2018年,坡度<15°和>40°林地面积呈增加趋势,其余坡度林地面积均为减小态势,其中坡度5°~10°林地面积增加最大,达1 224.36 hm2。草地面积随坡度增加呈减小趋势,坡度<5°草地面积最大,从变化看,坡度<15°草地面积表现出缩减态势,坡度<5°草地面积缩减最大,达4 644 hm2,而坡度>15°草地面积呈扩大态势,其中坡度20°~30°草地面积扩大了3 003.39 hm2。水域面积随坡度增加也呈减小趋势,2018年,坡度<5°水域面积达27 738.63 hm2,坡度>40°水域面积仅为679.77 hm2,1980—2018年,除了坡度<5°的水域面积为增加趋势,其余坡度水域面积均为减小趋势。建设用地面积随坡度增加呈递减趋势,坡度<5°建设用地面积最大,2018年为3 439.17 hm2,1980—2018年,坡度<30°建设用地面积表现出增加趋势,其中坡度<5°增加面积最多,达687.06 hm2,占建设用地增加面积的71.44%。随坡度增加未利用土地面积整体表现出降低趋势,未利用土地面积在不同坡度均有所增加,其中坡度30°~35°增加最大,达2 816.55 hm2。

图2 1980-2018年祁连山南坡不同坡度土地利用变化

2.2.3 不同坡向土地利用数量变化 由图3可知,西南坡耕地面积分布最多,2018年达12 462.03 hm2,除了东北坡耕地面积有所减少,其余各坡向均在扩大,西南坡耕地扩大最大,达1 170.36 hm2,从北坡按顺时针方向旋转耕地面积呈先增后减态势,西南坡增加最大,之后减小,西南坡和南坡扩大面积之和比其余坡向扩大的面积之和还多256.14 hm2,说明耕地主要集中在阳坡和半阳坡且在此坡向增加的面积最多。林地在北坡、东北坡和西北坡分布面积较大,2018年共212 230.89 hm2,占林地总面积的49.62%,东南坡和南坡林地分布较少,面积仅占林地总面积14.18%,说明林地主要集中在阴坡和半阴坡;北坡、东北坡、西坡和西北坡的林地面积为减少趋势,东坡、东南坡、南坡和西南坡的林地面积为增加趋势,说明林地面积在阴坡和半阴坡为减少状态,在阳坡和半阳坡为增加状态。草地在西南坡分布面积最大,2018年达176 854.68 hm2,和耕地、林地相比,草地在各个坡向上分布差异较小;1980—2018年草地在坡向上的变化与林地相反,北坡、东北坡、西坡和西北坡草地面积为增加趋势,东坡、东南坡、南坡和西南坡的草地面积为减少趋势,说明林地面积在阴坡和半阴坡处于增加状态,在阳坡和半阳坡为减少状态。水域在东北坡和西南坡分布面积较广,分别达8 060.31,8 835.57 hm2,除了无坡向,其余坡向的水域面积均有所下降,其中东北坡的水域面积下降最大,为3 782.16 hm2。南坡的建设用地面积最大,2018年达1 182.15 hm2,西南坡的建设用地面积次之,为963.72 hm2,建设用地面积在每个坡向上均有所增加,其中南坡增加最大,达207.18 hm2,说明阳坡的建设用地面积最大且增加最快。东北坡和北坡较其他坡向的未利用土地面积大,二者面积之和达183 536.46 hm2,占未利用土地总面积28.12%,每个坡向上未利用土地面积均呈增加态势,其中东北坡增加最大,达4 794.66 hm2。

图3 1980-2018年祁连山南坡不同坡向土地利用变化

2.3 不同海拔、坡度和坡向土地利用空间变化

2.3.1 不同海拔土地利用空间变化 由图4可知,耕地在海拔2 700~3 200 m变化最大,增加了3 290.31 hm2,增加的区域主要分布在门源种马场的东南部和北山乡的中部,门源县县城驻地浩门镇的北部耕地面积减少较为集中。3 700~4 200 m林地面积变化最大,减少了1 625.8 hm2,默勒乡和苏吉滩乡交界处减少面积较为集中;海拔2 700~3 200 m林地增加了1 285.2 hm2,新增的林地面积主要集中在门源种马场和苏吉滩乡的交界处。草地在海拔2 700~3 200 m减少达5 244 hm2,主要集中在种马场的东部和西南部,在海拔4 200~4 700 m增加2 154.6 hm2,增加的区域主要为默勒乡和苏吉滩乡交界处。水域面积在海拔3 700~4 700 m减少了17 916.2 hm2,减少区域集中在八宝镇的北部、扎麻什乡的西部和北部、野牛沟乡的东北部。建设用地在海拔2 700~3 200 m增加568.71 hm2,在海拔3 700~4 700 m增加412.56 hm2,新增的面积集中在浩门镇北部、北山、西滩、泉口的南部和峨堡镇西部,木里镇和吉尔孟乡的交界处建设用地减少较多。海拔3 700~4 700 m未利用土地共增加17 371.17 hm2,在八宝镇的北部、扎麻什乡的西部和北部、野牛沟乡的东北部和野牛沟乡西北部增加面积较为集中。

注:A为2 700~3 200 m;B中a为2 700~3 200 m,b为3 700~4 200 m;C中a为2 700~3 200 m,b为4 200~4 700 m;D中a为3 700~4 200 m,b为4 200~4 700 m;E中a为2 700~3 200 m,b为3 700~4 200 m;F中a为4 200~4 700 m,b为3 700~4 200 m;U为未变部分;R为减少部分;I为新增部分,下同。

2.3.2 不同坡度土地利用空间变化 坡度<5°耕地新增最多(图5),新增区域主要分布在门源种马场东南部,坡度5°~10°新增的耕地面积主要分布在北山乡中西部。坡度<5°和5°~10°林地面积增加了2 010.87 hm2,门源种马场、苏吉滩乡和默勒镇3个乡镇交界地带的林地变化明显。坡度5°~10°草地面积减少3 031.02 hm2,主要分布在门源种马场东南部及其与北山乡、苏吉滩乡的交界处,坡度30°~35°草地面积新增区域集中在扎麻什乡的中西部。坡度25°~35°水域面积减少最集中,共减少3 342.2 hm2,集中在扎麻什乡北部和中西部、野牛沟乡、八宝镇东北部、木里镇西南部和皇城乡西北部。坡度<5°建设用地面积增加最大,达687.06 hm2,主要集中在浩门镇北部、木里镇、吉尔孟乡和峨堡镇西部。坡度15°~35°未利用土地共新增10 108.08 hm2,八宝镇东北部、扎麻什乡北部和野牛沟乡东北部变化较为集中。

2.3.3 不同坡向土地利用空间变化 由图6可知,西南坡耕地面积新增最多,西坡和南坡增加次之,主要集中在门源种马场东南部和北山乡中西部。南坡和西南坡林地面积分别增加了3 089.88,3 030.75 hm2,北坡减少了2 692.20 hm2,门源种马场、苏吉滩乡和默勒镇附近变化较大。西南坡和南坡的草地分别减少了3 003.4,2 790.9 hm2,主要集中在北山乡中西部、种马场东南部和西南部,草地增加区域位于默勒镇东部边缘和扎麻什乡中西部。东北坡和北坡水域面积分别减少3 782.2,2 671.5 hm2,其中减少的区域主要集中在八宝镇的东北部、扎麻什乡和皇城乡,新增面积集中在种马场、苏吉滩乡和默勒镇的交处。各个坡向建设用地面积均有增加,其中南坡增加面积最大,达207.18 hm2,西南坡增加了176.49 hm2,增加较大的乡镇为浩门镇、北山乡、西滩乡、泉口镇和木里镇与吉尔孟乡交界处。东北坡和北坡未利用土地面积增加最大,分别达4 794.65,3 682.53 hm2,新增面积主要集中在八宝镇北部和扎麻什乡中北部,减少面积主要集中在央隆乡和野牛沟乡西北部。

图6 祁连山南坡不同坡向土地利用空间变化

2.4 不同海拔、坡度和坡向土地利用程度变化

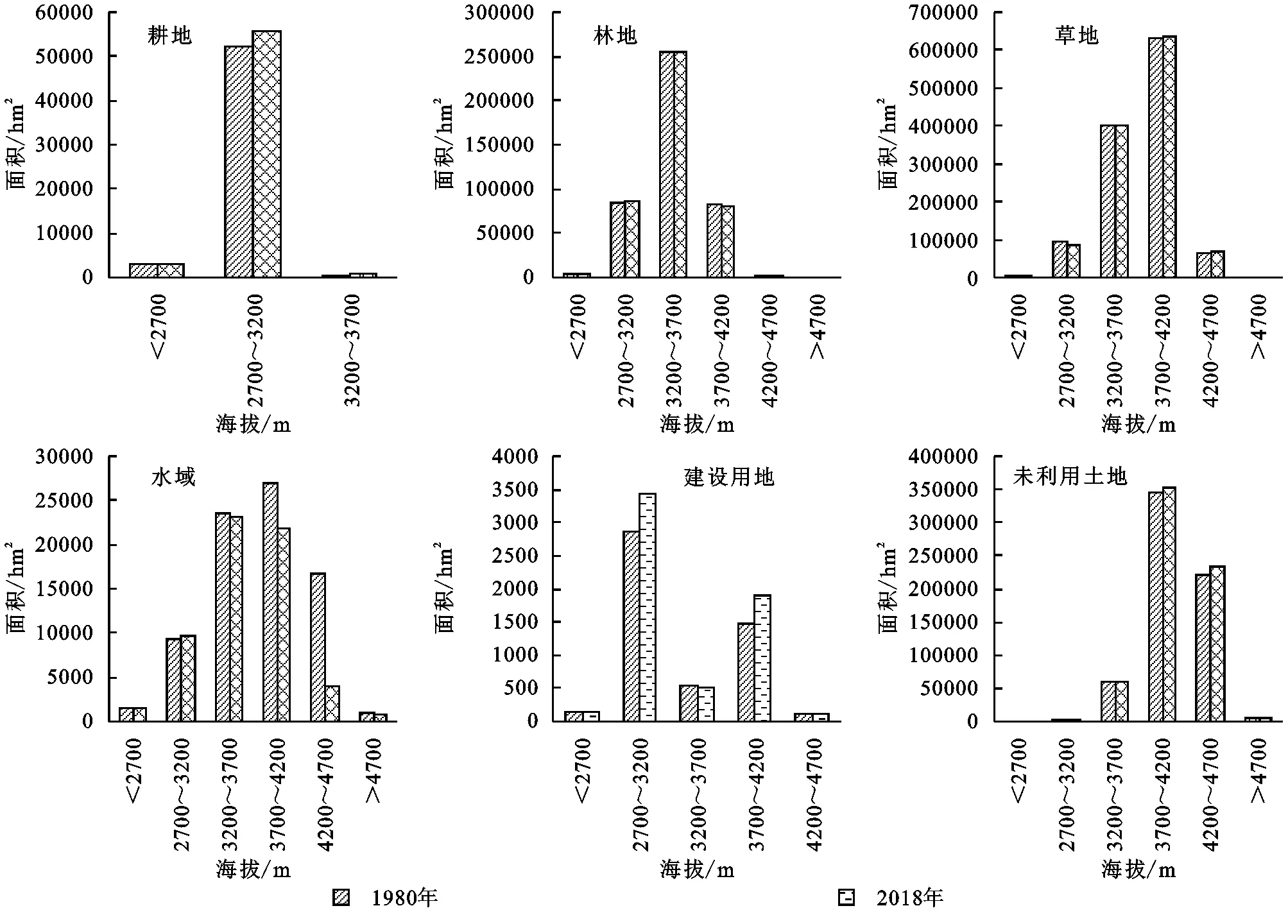

由图7可知,土地利用综合指数随海拔升高呈降低的趋势,随坡度增加整体呈先降后增又降的态势,坡度35°~40°处为最大值,2018年不同海拔、坡度上土地利用综合指数较1980年均略有下降。不同坡向上综合指数从北坡按顺时针方向旋转整体呈先增后减趋势,2018年不同坡向上土地利用综合指数较1980年均有上升。

图7 祁连山南坡不同海拔、坡度和坡向土地利用综合指数

2.5 地形因子地理探测

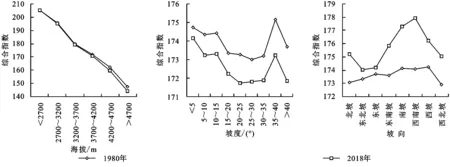

因子探测分析表明(表1—2),1980年和2018年地形因子对土地利用程度综合指数影响程度由大到小依次为海拔、坡度和坡向,说明海拔对土地利用程度解释力最强,而坡向则解释不显著。交互探测结果显示,海拔和坡度、海拔和坡向对土地利用程度影响大,而坡度和坡向则影响小。从q值可得,地形因子对不同土地利用类型的影响存在差异,海拔、坡度和坡向对耕地均有影响,研究区内约93%和51%的耕地集中在海拔2 700~3 200 m和坡度<5°区域内,耕地分布以阳坡和半阳坡分布为主,主要因为海拔低,水热条件更能满足农作物的种植和生长;坡度>25°时,因水土流失严重,土壤养分流失,不仅不适宜发展耕地,而且加剧水土流失,造成生态环境破坏,但坡度>25°区域仍然存在约4%的耕地,故应该退耕还林还草;阳坡和半阳坡光照能满足农作物的生长。交互探测结果表明,任意两种因子交互影响均比单个因子影响大。海拔对林地的影响最大,q值分别为25.86%,22.62%,林地近60%集中在海拔3 200~3 700 m,此海拔区域既是山地迎风坡降水多的区域,同时也是受到人类活动干扰较少的区域,故林地在此海拔区域分布较广。交互探测对林地的影响程度由大到小依次为:海拔和坡度>海拔和坡向>坡度和坡向。由q值分析可得,坡度对草地影响最大,之后为海拔、坡向,53%的草地分布在海拔3 700~4 200 m区域,此区域相对于3 200~3 700 m区域降水减少,水分降低,植被由林地变为草地,也和人为干扰少有关,坡度>10°的草地减少面积随坡度增大呈降低趋势,坡度越大,人为干扰因素较少。交互探测结果和林地相似。海拔和坡度对水域影响大,坡向影响小,任意两种因子交互影响均比单个因子影响大。通过q值可知,海拔、坡度和坡向对建设用地均影响较大,且2018年比1980年影响程度增强,q值分别由1980年的9.57%,7.21%,6.71%增大到2018年的17.08%,12.46%,18.76%,建设用地在海拔、坡度和坡向上受到人类活动的干扰不断增强。海拔较低、坡度较小、阳坡和半阳坡人类活动干扰程度大,建设用地面积大。任意两种因子交互影响均比单个因子影响大。海拔对未利用土地的影响最大,近90%的未利用土地分布在海拔3 700~4 700 m的区域,研究区内未利用土地包括沙地、裸土地、裸岩石质地等,许多未利用土地是由草地退化或冰川消退形成,故未利用土地分布在高海拔地区,受海拔影响大。

表1 1980年和2018年土地利用类型地形影响因子q值

3 讨论与结论

3.1 讨 论

通过分析可知海拔>3 700 m区域无耕地分布,说明海拔对耕地的影响最大;随坡度增大耕地分布逐渐收敛,说明坡度对耕地分布较为明显,结论与臧玉珠等[11]的研究结论一致;耕地集中分布在阳坡和半阳坡,与前人研究结论基本一致[25]。综合来看这些区域耕地分布较为集中,因为海拔较低、热量充足,坡度小,土壤水分易被保持,土壤肥力不易流失,阳坡和半阳坡,光照充足区域,容易发展种植业,加上人类活动行为在此区域较为频繁,土地易受到干扰,耕地和建设用地分布集中。林地和草地在海拔上的分布规律存在异同点,相同的是林草地均存在主要高海拔分布区域,不同的是林地和草地分布的最高海拔范围不同,分别为3 200~3 700 m和3 700~4 200 m,并且分布规律分别向高海拔和低海拔递减,说明海拔对林草地分布影响大;冀西北林地主要集中在海拔>900 m的区域[26],与本区域的林地集中的海拔范围3 200~3 700 m有差异,主要因为两个研究区所处的气候基带和山地海拔不同。草地分布与坡度关系密切,坡度愈大草地面积愈小,这和坡度对井冈山草地的影响的结论有差异[11],这与祁连山南坡的气候、土壤等有关,祁连山南坡降水量不如井冈山地区多,土壤的含水量比井冈山地区少,所以祁连山南坡地区坡度愈大,土壤含水量少,植被生长条件变差,草地分布面积愈少。林草地与坡向的关系大致相反,林地面积的分布以北坡、东北坡、西坡和西北坡为主,即以阴坡和半阴坡为主,草地面积的分布以西南坡、南坡、东南坡和东坡为主,即以阳坡和半阳坡为主,此结论与前人的研究成果基本一致[23]。海拔2 700~3 200 m,3 700~4 200 m和坡度<5°区域的建设用地分布面积较多,说明建设用地受海拔和坡度影响大,2 700~3 200 m区域建设用地以城镇和农村建设为主,3 700~4 200 m区域建设用地以山区矿区建设为主,坡向对建设用地影响小。未利用土地受到海拔影响明显,坡度和坡向对未利用土地影响较小。

表2 1980年和2018年土地利用类型地形影响因子交互作用q值

3.2 结 论

(1)1980—2018年,耕地、建设用地、未利用土地处于增加趋势,其中耕地、建设用地在海拔2 700~3 200 m区域增加最多,未利用土地在海拔4 200~4 700 m区域增加最多;林地、草地、水域为减少趋势,三者在3 700~4 200 m,2 700~3 200 m,4 200~4 700 m区域减少最多;坡度<5°的区域,耕地和建设用地增加最多,草地减少最多;30°~35°的区域,增加最多和减少最多的地类分别为未利用土地和水域;耕地、建设用地和未利用土地分别在西南坡、南坡和东北坡增加最多,林地、草地、水域分别在北坡、西南坡和东北坡减少最少。

(2)耕地和建设用地主要分布在2 700~3 200 m、坡度<5°、南坡和西南坡的门源盆地;3 200~3 700 m、坡度10°~20°和阴坡、半阴坡的区域林地分布较多,大致呈西北—东南走向,托勒山和冷龙岭分布集中。3 700~4 200 m和西坡、西南坡区域草地面积分布较大。水域在海拔和坡向上分布差异较小,未利用土地在坡度和坡向上分布差异较小。

(3)耕地增加的区域主要分布在原来耕地分布区域的西北部,主要来源于林地;林地的变化较大的区域主要集中在门源县和祁连县交界处;草地变化较大的区域是门源县和祁连县交界处与祁连县、天峻县和刚察县交界处;建设用地主要集中在门源县城驻地和天峻县的木里煤矿附近;研究区西北部的山地区域未利用土地变化较为明显。

(4)地形单因子探测显示,对土地利用影响程度由大到小依次为海拔、坡度和坡向,交互探测结果显示,海拔和坡度、海拔和坡向对土地利用程度影响大。