贵州省国家级自然保护地空间格局特征分析

2021-10-11石秀雄杨广斌

石秀雄,杨广斌,李 蔓,张 国,谢 波

(1.贵州师范大学 地理与环境科学学院,贵阳 5500025;2.贵州师范大学 喀斯特研究院,贵阳 550025)

自然保护地是为了实现自然资源和相关生态系统服务、文化价值的长久保护,通过法律或其他有效途径得到明确界定、许可、投入和管理的特定地理区域[1]。在过去的十多年里,自然保护地的建设成为全球各国首要任务之一[2],对于自然保护地规划建设方面的研究已成为热门[3]。2019年6月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》[4](以下简称《指导意见》)明确指出,要建立分类科学、布局合理、保护有力、管理有效的以国家公园为主体的自然保护地体系。当前,我国自然保护地的研究与建设已经发展到一个全新的阶段。

国家级自然保护地是我国自然保护地体系中的核心部分,在我国的自然生态保护格局中担任着主要角色。许多学者基于不同区域不同视角对我国国家级自然保护地格局特征进行了大量研究。从单类型自然保护地来看,吴佳雨[5]、刘国明等[6]、何小芊等[7-8]分别研究了全国国家级风景名胜区空间分布特征、国家森林公园的空间聚集特征与规律、国家地质公园的空间分布空间可达性及演化;周婷[9]、杨利[10]等从时空视角分别研究了国家湿地公园的空间格局特征与城市的区位关系与国家湿地公园的演变特征及其主要驱动因素;潘竟虎等[11]分析了中国国家湿地公园的空间分布特征并重点讨论了其空间可接近性。此外,有部分学者分析了多类型的自然保护地分布特征。陈冰等[12]对云南省国家级自然保护区与其他类型保护地(国家森林公园、国家地质公园、国家湿地公园)之间的空间分布及管理权属关系进行了分析;孔石[13]重点结合人口密度和城市发展指数等社会经济指标数据,分析了全国最主要的5种国家级自然保护地与自然保护区之间的空间分布特点及相互关系;马坤等[14]基于国家公园保护地体系建设目的,分析了长江流域所有国家级保护地空间分布特征。

中国西南山地是全球34个生物多样性热点地区之一[15],贵州省是长江、珠江上游重要的生态屏障,也是国家生态文明试验区,目前鲜有针对贵州省的自然保护地总体空间格局研究。基于此,本研究选取贵州省国家级自然保护地的主要5种类型(自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园)及世界自然遗产地为研究样本,运用最邻近点指数、核密度估计、空间叠置等方法分析其空间分布格局及重叠特征,并提出发展建议。研究结果可为贵州省国家公园为主体的自然保护地体系建设与生物多样性保护提供科学参考。

1 数据与方法

1.1 数据来源

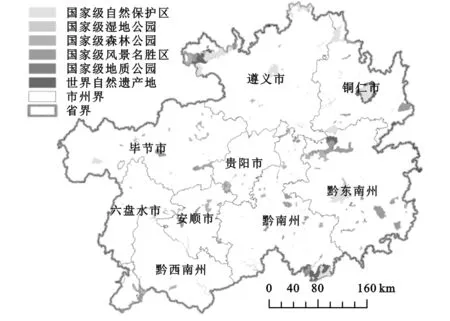

本文搜集了截至2018年底的贵州省113处国家级自然保护地(10处自然保护区、18处风景名胜区、9处地质公园、30处森林公园、46处湿地公园)和4处世界自然遗产地基本信息(图1)。各类自然保护地的地理坐标、范围等数据主要来源于相关官方网站、报告等公开信息。借助Google地图,将各自然保护地的地理坐标、范围等进行详细标注,后导入到ArcGIS 10.2软件中进行相关处理,最后得到贵州省自然保护地数据库。贵州省行政边界矢量数据来自1∶400万中国基础地理信息数据库[16]。

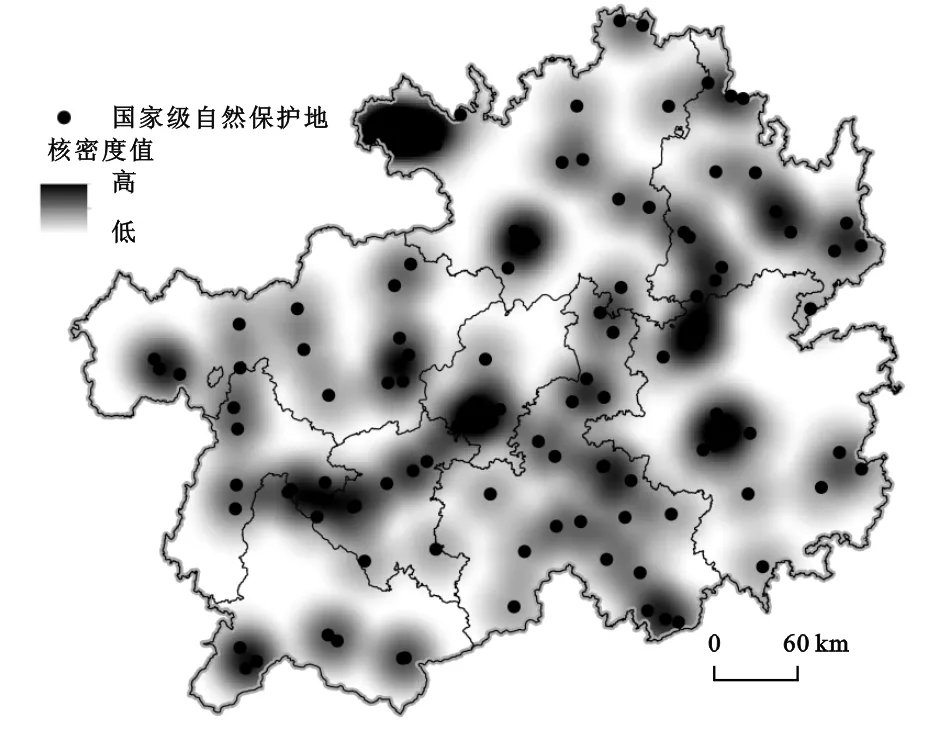

图1 贵州省国家级自然保护地空间分布

1.2 研究方法

1.2.1 最邻近点指数 一般点状要素的空间结构有集聚、均匀和随机3种形式[17]。贵州省国家级自然保护地经过质心抽象化处理后呈点状分布,其理论上的最邻近指数R的计算公式为:

(1)

1.2.2 核密度估计 核密度估计可以通过高低值区域的分布较为明显地揭示地理分布的局部特征[18]。本文利用核密度分析来反映贵州国家级自然保护地空间格局特征,计算所得值越高,自然保护地分布越集中。其表达式为:

(2)

式中:fn(x)为核密度值;n为自然保护地数量(处);h为半径;k为核函数;x-xi为自然保护地点x到xi之间的距离。

2 结果与分析

2.1 空间分布特征

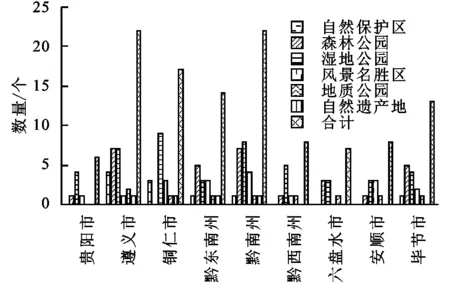

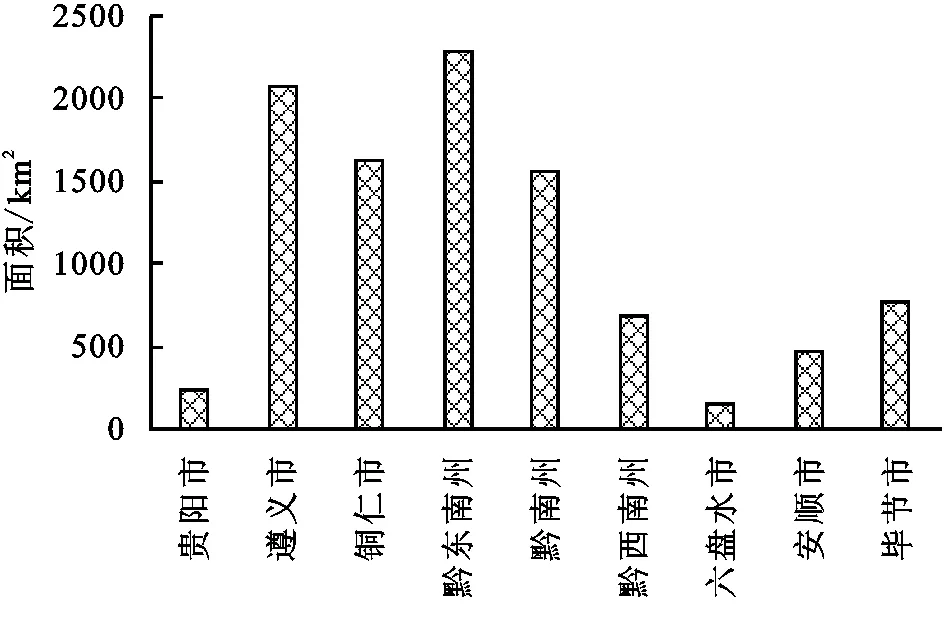

从国家级自然保护地数量分布情况来看(图2),贵州省各市州总体上可分为3个档次:遵义和黔南分布总量最多,铜仁、黔东南和毕节次之,贵阳、黔西南、六盘水和安顺最少。区域保护地类型的丰富程度与总量大致上呈正相关关系。从自然保护地空间覆盖面积来看(图3),保护面积超过1 000 km2的地区有遵义、铜仁、黔东南和黔南3个地区,其余地区均低于1 000 km2。区域保护地面积与数量总体上呈正相关关系,但非绝对正相关。

图2 贵州省各市州国家级自然保护地数量分布

图3 贵州省各市州国家级自然保护地面积分布

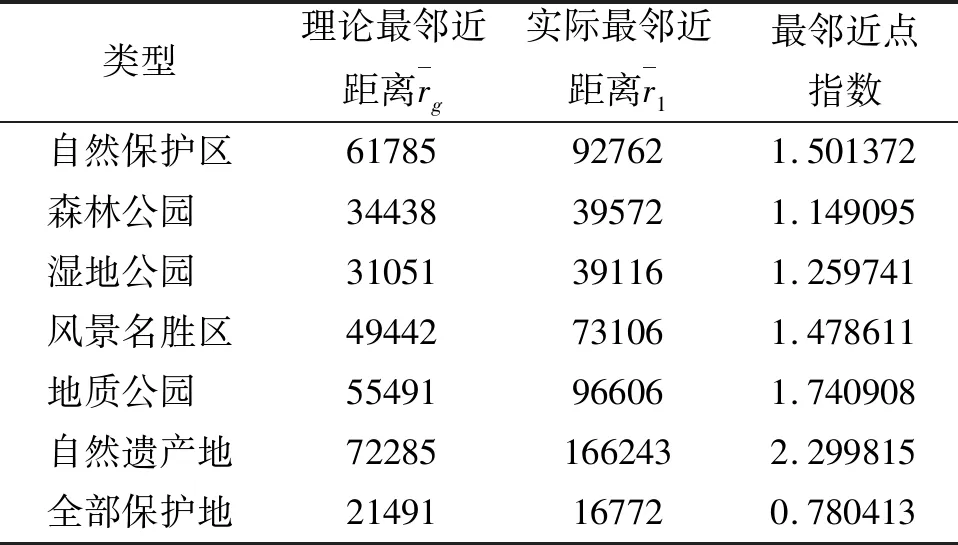

从最邻近点指数分析结果来看(表1),自然保护地总体R值(0.780 413)小于1,表明贵州省国家级自然保护地整体呈现聚集分布的特点。单类保护地R值均大于1,呈现离散分布的特点,其离散程度大小排序为森林公园<湿地公园<风景名胜区<自然保护区<地质公园<自然遗产地。

表1 贵州省国家级自然保护地最邻近点指数值

为了更加准确地测度贵州省5类国家级自然保护地及自然遗产地在全省的分布密度,我们对贵州省国家级自然保护地进行核密度分析,得到了贵州省国家级自然保护地空间分布密度图(图4)。由图4可知,密度区呈现出点状、带状结合分布的特征,高密度区位于遵义西北部、贵阳西南部、黔东南中部以及北部与铜仁交界一带共4个区域。

图4 贵州省国家级自然保护地核密度分布

2.2 重叠特征分析

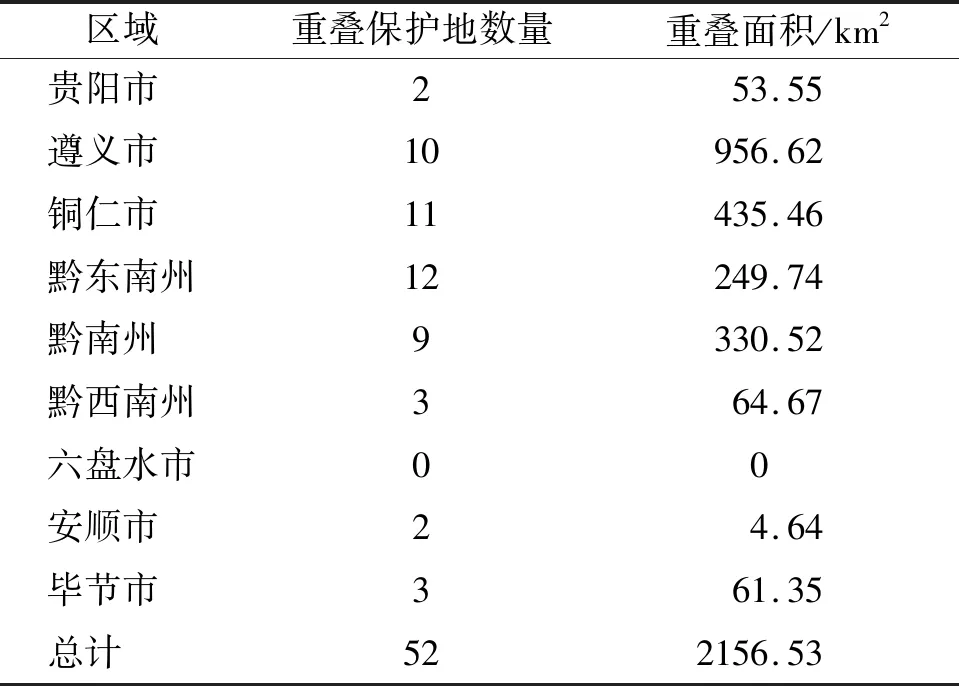

通过叠置分析发现,在研究的贵州113处国家级自然保护地及4处世界自然遗产地中,存在空间重叠的自然保护地共有52处,重叠率为44%,累积重叠面积达2 156.53 km2(表2)。从全省各区域分布来看,除六盘水市外,贵州其余市州国家级自然保护地均有空间重叠。其中,重叠保护地数量超过10处的地区是遵义、铜仁和黔东南,重叠面积最高的地区是遵义市,详细情况见表2。

表2 贵州省各地州市自然保护地重叠数量与面积

为进一步测定贵州国家级自然保护地的空间重叠分布位置及特征,对重叠保护地进行核密度分析得到贵州省重叠保护地核密度空间分布(图5)。结果显示,贵州省重叠自然保护地存在3处高密度区,分别为黔东南中部、黔东南北部与铜仁交界一带及遵义西北部。结合贵州省全部国家级自然保护地高核密度区分布位置来看,重叠保护地高核密度区分布位置与其具有很大的相似性,重叠保护地除贵阳西南部密度相对较低外,其余位置与全部保护地高核密度区分布大致相同。由此可看出,贵州省自然保护地分布越集中,存在交叉重叠的情况越多,也再一次验证了贵州省国家级自然保护地分布具有一定的聚集性。

图5 贵州省国家级自然保护地空间重叠分布

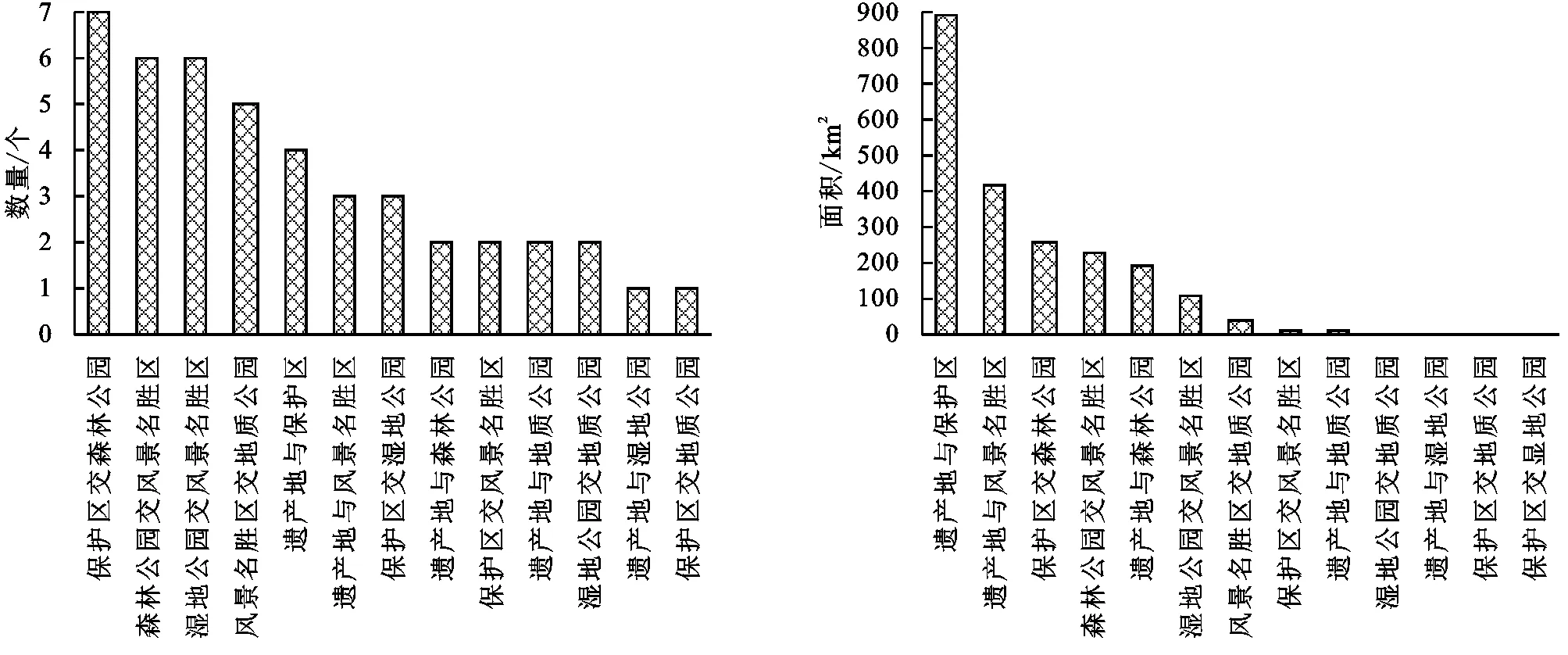

从自然保护地的重叠类型分析结果来看(表3,图6),贵州国家级自然保护地交叉重叠类型共有13类。出现次数最多的重叠类型为自然保护区交森林公园,重叠区面积最大的交叉类型为自然遗产地交自然保护区。“自然遗产地”代表着地球演化历史中重要阶段、重要地质过程、生物演化过程以及人类与自然环境相互关系的突出例证,是独特、稀有或绝妙的自然现象、地貌或具有罕见自然美地域。我国的国家级自然保护区主要是针对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的区域,而设定的特殊保护区域。故自然遗产地与自然保护区常出现大面积空间重叠,且多有自然遗产地范围覆盖保护区范围的特征。森林公园交自然保护区出现次数最多,说明两种保护地类型多相伴设置。

图6 贵州省国家级自然保护地空间重叠类型面积及数量

表3 贵州省国家级自然保护地空间重叠具体情况

2.3 区域特征分析

国家重点生态功能区承担着水源涵养、水土保持和生物多样性保护等重要生态功能,关系大区域生态安全。评估自然保护地与国家重点生态功能区的关系是合理开展自然保护地建设和国家生态安全格局构建的重要基础[19]。贵州省共有26个市县为国家重点生态功能区,占全省总面积的34%。将贵州省国家级自然保护地与国家重点生态功能区及地貌区进行叠加分析,结果见图7。在全省117处国家级自然保护地中,有50处位于国家重点生态功能区内,占比为43%。而从52处重叠自然保护地分布位置来看,国家重点生态功能区内有33处重叠自然保护地,占比高达63%。结合前文核密度分析结果可以得出,贵州省国家重点功能区是国家级自然保护地的主要分布和聚集的区域。

从地貌分区来看(图7),贵州有80%的国家级自然保护地位于喀斯特区域,说明喀斯特地貌区是贵州国家级自然保护地的主要分布区域。喀斯特地区自然生态环境敏感且脆弱,区域生态保护与经济发展的协调关系研究是需关注的重要问题。另外得注意的是,非喀斯特区在国土面积仅占全省15%的情况下,孕育了全省38%(不包括重叠面积)的国家级自然保护地空间,充分说明了非喀斯特区良好的自然生态条件,贵州省在充分考虑喀斯特区生态保护的同时,也应重视非喀斯特区的生态维护。

图7 贵州省国家级自然保护地分布区域特征

3 结论与建议

3.1 结 论

(1)贵州省国家级自然保护地整体聚集分布,单类保护地呈离散分布,离散程度大小排序为森林公园<湿地公园<风景名胜区<自然保护区<地质公园<自然遗产地。贵州省国家级自然保护地空间分布核密度区呈点状、带状两类结合分布的特征,并出现4个高密度区,分别位于遵义西北部、贵阳西南部、黔东南中部以及北部与铜仁交界一带。

(2)贵州国家级自然保护地交叉重叠率为44%,重叠自然保护地有3处高密度区,分别为黔东南中部、黔东南北部与铜仁交界一带及遵义西北部。贵州国家级自然保护地交叉重叠类型共有13类,出现次数最多的重叠类型为自然保护区交森林公园,重叠区面积最大的交叉类型为自然遗产地交自然保护区。

(3)贵州国家重点生态功能区内国家级自然保护地和重叠自然保护地占比分别为43%和63%,国家重点生态功能区是贵州自然保护地的重要分布和主要聚集的区域。从地貌分区看,喀斯特地貌区内国家级自然保护地和重叠自然保护地占比分别为80%和65%,非喀斯特区占比分别为20%和35%,贵州国家级自然保护地主要分布在喀斯特地貌区。

3.2 建 议

贵州国家级自然保护地在保护生物多样性、改善生态环境质量和维护区域生态安全方面发挥着主导作用,但也存在着空间重叠、多头管理、边界不清、保护与发展矛盾等问题。自然保护地的空间分布格局和空间关系分析,是研究其整合优化的重要基础[21]。基于本文分析结果,本文拟对贵州省自然保护地发展建设提出以下几点建议:

(1)建立以国家公园为主体的自然保护地体系为契机,遵循《指导意见》的精神,对全省自然保护地现状类型全面评估,着重解决自然保护地重叠设置问题。厘清重叠区域的自然生态类型,明确发展定位与管理目标,按照国家公园、自然保护区、自然公园的分类体系对各类保护地进行重新架构合理布局自然保护地并勘界立标。

(2)以国家重点生态功能区为区域背景,结合区域内自然保护地现有条件,构建区域生态安全格局。国家重点生态功能区、国家级自然保护区等自然保护地,对于区域生态系统的服务功能和生物多样性保护具有重要作用[21-22]。强化自然生态保护和科学布局生态空间,构建国家生态安全格局,已经成为国家发展战略和安全战略的重要内容[19]。从分析结果来看,贵州国家重点生态功能区是国家级自然保护地的主要聚集区,也是其自然生态系统中最重要、生物多样性最富集的区域。建议以该区域为核心,科学论证分析其自然生态条件积极重点构建区域生态安全格局。

(3)关注生态脆弱区自然生态保护与经济发展协调问题,建立区域生态保护补偿机制,为构建以国家公园为主体的自然保护地体系提供制度保障。如何处理好生态保护和国土开发的关系,受到学术界的广泛关注[23-24]。贵州国家级自然保护地主要分布在喀斯特地区,而喀斯特地区因其特殊的社会生态特征,长期面临着地方发展与生态环境保护的双重压力,生态建设保护先行,研究建立适宜可行的区域生态保护补偿方案是解决之道。