广东省土地利用结构信息熵时空演变特征分析

2021-10-11张少伟陈万旭钟明星

杨 超,张少伟,陈万旭,钟明星

(1.中山职业技术学院 经济管理学院,广东 中山 528403;2.河南省鹤壁水文水资源勘测局, 河南 鹤壁 458000;3.中国地质大学 地理与信息工程学院,武汉 430078;4.信阳师范学院 旅游学院,河南 信阳 464000)

1978年改革开放政策实施以来,中国政治、经济和文化得到持续快速发展,其中土地资源的不断投入贡献60%以上的中国经济增长,而技术进步的贡献率却不足30%[1]。作为经济发展较快的沿海地区,土地资源越来越珍贵,快速的城市化进程也显著改变了当地的土地利用结构。同时,土地利用结构的变化对城市化地区的生产生活环境以及自然地理环境造成极大的影响,早期的土地资源投入可以迅速提高当地经济水平,但是土地资源毕竟是有限的,过高的土地资源投入必然会导致当地自然环境的恶化,进而限制区域经济发展[2]。因此,探索合理的土地利用结构布局是经济发达地区面临的一大难题[3]。以住有大量学者对中国不同区域、不同尺度的土地利用结构进行分析[4-6],但是土地利用结构信息熵演化机理仍需要进一步探索。

为了更好地研究土地利用结构变化,信息熵的概念逐渐被引用进来。信息熵的概念是由美国数学家香浓[7]最早于1948年提出并使用的,随后被诸多领域学者推广应用[8-10]。“熵”最早是一个热力学概念,在信息论中信息熵用于度量信息的无序度,根据耗散结构理论,用于确定系统的演变方向[11]。土地系统是复杂的开放系统,具有典型的耗散结构系统特征,它是一定区域经济、文化、环境相互作用的复合生态系统。这种耗散结构系统特征主要体现在土地利用结构是在一定区域内在人类或非人类干扰因素的影响下,产生结构的演替和变化,具有自发性和不可逆性特征[12]。土地利用结构信息熵经常被用作表征土地利用结构变化的有序程度和演化方向,其值越高,表示土地利用类型转换越快,结构越趋于均衡,系统无序性越强。例如,谭永忠等[13]通过分析不同行政级别区域土地利用结构信息熵变化,发现土地利用结构信息熵值可以表征区域土地利用系统的演化方向。因此,众多学者采用信息熵模型作为一种重要的研究方法对不同区域、不同尺度的土地利用结构时空变化进行大量研究[5,14-15]。

以往研究结果表明在研究期内土地利用结构信息熵总体呈现上升趋势[6,16-19]。为了寻找土地利用结构信息熵变化驱动力,学者从社会经济方面出发,发现人口数量、经济发展和城市化是最主要的驱动力[14,20-22]。并结合灰色模型预测未来土地利用结构信息熵的发展趋势,同样发现未来土地利用结构信息熵也是上升的[23-26]。然而,正如王玉明等[6]提出:“城市系统以及城市化地区系统均为有序的耗散结构系统,它们在城市发展过程中均应越来越有序”,因此土地利用结构信息熵应该是不断下降的。通过研究西安市、衡阳市和苏(州)(无)锡常(州)地区建设用地占比和耕地占比与土地利用结构信息熵关系发现:城市建设用地的快速增加是引起郊区土地利用结构信息熵上升的主要原因,但是并没有对土地利用信息熵的降低作出合理解释[6]。于雪丽等[14]采用熵值函数模型分析重庆市2009—2016年土地利用结构动态变化,发现土地利用结构信息熵呈现稳步增长—快速增长—持续降低3个阶段,但是这种持续降低的趋势也没有得到很好的解释。根据以往研究,人口数量、经济发展和城市化一般对土地结构信息熵的影响都是正向的[14,20-22],那么随着社会经济的发展,土地结构信息熵应该持续增加,不会出现降低的情况。因此,土地结构信息熵的变化可能受到更多因素的影响,其中土地利用变化对信息熵的影响不该被忽视。耕地比重和建设用地比重变化是近年来土地结构变化的最主要来源[23,27],而土地利用程度作为一个综合性评价指标,也可能对土地利用结构信息熵产生重要影响。因此本研究以广东省为例,在县区尺度上分析土地利用结构信息熵的时空演化特征,并从土地利用程度、耕地比重和建设用地比重3方面出发,试图揭示土地利用结构信息熵变化的原因。

本文选取广东省为研究区域,该省为改革开放的首批示范区,是我国国内生产总值最高、经济增长最快的省份之一,在国家经济发展大局中具有举足轻重的地位。广东省包括珠江三角洲、东翼、西翼和山区4个发展板块,其经济地位和城市化进程也有所不同,2019年《广东省统计年鉴》显示经济地位珠江三角洲>东翼>西翼>山区。然而对其进行土地利用结构演化的研究尚不多见。另一方面,作为首批改革开放示范区,城市化进程相对其他省份发展更快,特别是珠江三角洲地区。因此,对广东省土地利用结构信息熵时空分布特征及驱动力研究,不仅有利于广东省自身社会、经济、环境的健康和可持续发展,同时也可以为其他后起城市化地区未来土地利用结构调整、土地利用规划提供科学的决策依据,促进土地资源合理化和均衡化。

1 研究区概况与数据来源

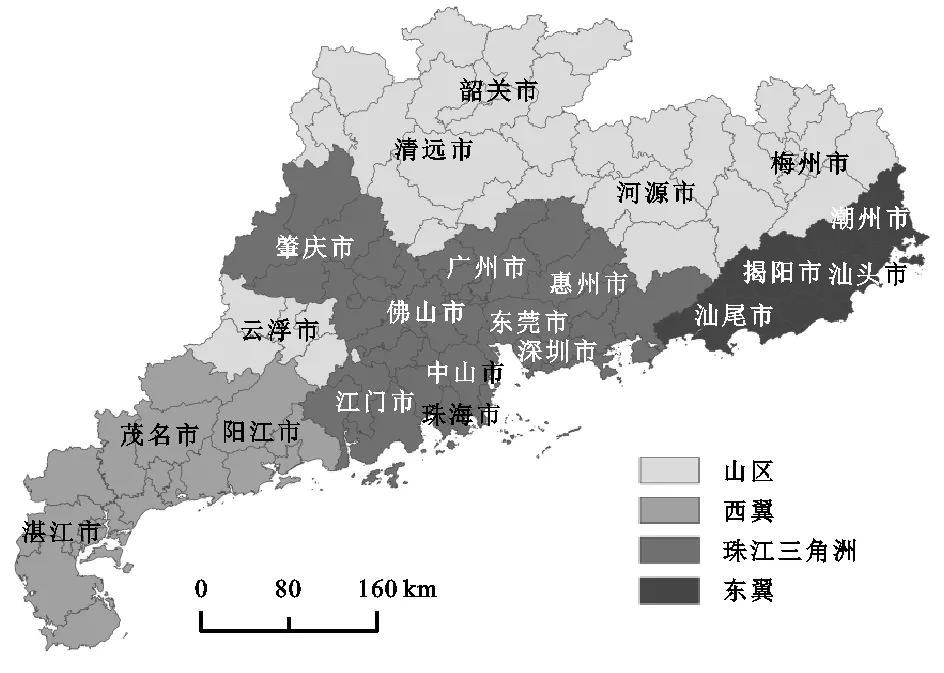

广东省位于中国东南地区(20°09′—25°31′N,109°41′—117°17′E),全省陆地总面积约17.83万km2,下辖21个地级市,北部与广西、湖南、江西及福建接壤,南部与香港、澳门接壤、并与海南隔海相望。该区域属于东亚季风区,全年气候温暖、热量丰富、降雨总量多。2018年末,地区生产总值9.73×104亿元,同比增长6.8%,已连续30 a居全国第一位。然而,广东省地域分异明显,既有世界级城市群珠江三角洲,也有发展迅速的东翼和西翼,更有发展缓慢的山地丘陵(图1),珠江三角洲生产总值占全省比重为80.2%,东翼、西翼、山区分别占6.6%,7.4%,5.8%。2018年末,全省常住人口11 346.0万人,居全国第一,然而,面积只有17.97万km2,居全国15位。因此,人多地少是广东省未来发展的局限,合理布局和调整土地利用结构,是实现可持续发展的重要方向。

图1 广东省综合地域分布

本研究以1990年、2000年、2010年、2018年广东省土地利用矢量数据为基础,探讨土地利用结构信息熵时空演变特征。数据源于中国科学院资源环境科学数据中心(http:∥www.resdc.cn/Default.aspx)。该数据中心提供中国精度最高的土地利用遥感监测数据产品,目前已经在国家土地资源调查、水文、生态研究中发挥着重要作用[28-30]。

2 研究方法

2.1 土地利用结构信息熵

(1)

式中:Pi为事件的概率,进一步计算土地利用结构信息熵,公式如下:

(2)

土地利用结构信息熵表征的是土地利用系统的有序程度和土地利用结构的均衡度。随着人口数量的增加,耕地面积增加迅速。近年来随着城市化进程的加快,最明显的变化为城市建设用地面积的快速扩张[6,17]。根据陈彦光等[31]城市土地利用结构的熵值定律,随着各类土地利用类型面积的快速均衡化,土地利用结构信息熵会快速增大,当各土地利用类型的面积达到相等时(A1=A2=…=An),熵值达到最大,土地利用结构最均衡。而在实际土地利用过程中,耕地和建设用地是城市化进程中最重要的两类土地利用类型。因此合理布局耕地比重和建设用地比重对土地利用结构信息熵值变化至关重要。

2.2 土地利用程度

土地利用程度可以用来表征人类活动对土地资源利用或干扰程度,进而揭示在人类活动干扰下土地资源自然综合体的状态[9,32]。基于刘纪远[33]提出的土地利用程度计算方法,为实现土地利用程度更加准确的评估,采用Li等[34]的改进后的赋值方法,计算土地利用程度指数:

(3)

式中:LAi为第i类土地利用类型的面积;n为土地利用类型数量;Di为各土地利用类型土地利用程度赋值。

3 结果与分析

3.1 广东省土地利用结构信息熵时空分布

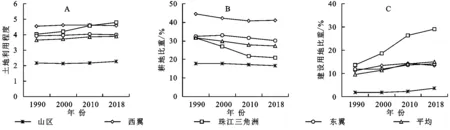

1990年、2000年、2010年和2018年广东省土地利用结构信息熵均值分别为1.056,1.063,1.063,1.077,总体呈现增加—平稳—增加的趋势(图2)。分区域分析发现东翼、西翼、珠江三角洲和山区土地利用结构信息熵均值分别为1.280,1.107,1.056,0.817,即东翼>西翼>珠江三角洲>山区。1990年、2000年、2010年和2018年,东翼土地利用结构信息熵均值分别为1.273,1.277,1.280,1.290,总体呈现持续增加的趋势;西翼土地利用结构信息熵均值分别为1.097,1.106,1.104,1.123,总体呈现增加—平稳—增加的趋势;珠江三角洲土地利用结构信息熵均值分别为1.050,1.061,1.058,1.054,总体呈现增加—持续降低的趋势;山区土地利用结构信息熵均值分别为0.806,0.808,0.810,0.817,总体呈现持续增加的趋势。1990—2000年,珠江三角洲土地利用结构信息熵增加最大(0.011),西翼次之(0.009),东翼第三(0.004),山区最小(0.002),说明主要是由珠江三角洲和西翼土地结构信息熵的增加导致广东省平均信息熵的增加。2000—2010年珠江三角洲和西翼土地利用结构信息熵分别降低0.003,0.002,而东翼和山区分别增加0.003,0.002,因此保持了广东省土地利用结构信息熵的平稳。2010—2018年珠江三角洲土地利用结构信息熵降低0.004,而西翼、东翼和山区分别增加0.019,0.010,0.007,从而导致广东省该时期土地利用结构信息熵增加。

图2 广东省不同区域土地利用结构信息熵

图3进一步展示了县区行政区土地利用结构信息熵,可以发现广东省土地利用结构信息熵存在显著的空间差异。广东省南部沿海及中部地区土地利用结构信息熵较高(高于0.95),而北部和西部山区土地利用结构信息熵处于最低水平(低于0.95)。其中,东翼沿海大部分县区土地利用结果信息熵长期保持1.16以上,个别县区长期保持在1.36以上;珠江三角洲各县区土地利用结构信息熵大部分维持在1.16以上,但是变化趋势不同,深圳市和东莞市附近土地利用结构信息熵随时间有高值区向中值区发展,广州市中心区域土地利用结构信息熵低值区区域随时间有所增加;西翼土地利用结构信息熵处于中高值区,到2018年麻章区和江城区信息熵增加到1.36以上。

图3 广东省土地利用结构信息熵时空分布

3.2 广东省土地利用程度、耕地比重和建设用地比重时空分布

如图4所示,1990年、2000年、2010年和2018年广东省土地利用程度年均值分别为3.53,3.62,3.78,3.88,表现为持续增加的趋势;其西翼均值分别为4.57,4.62,4.63,4.60,珠江三角洲均值分别为4.03,4.21,4.58,4.78,东翼均值分别为3.92,3.95,4.03,3.99,山区均值分别为2.16,2.15,2.19,2.27。结果表明区域总体呈现为西翼>珠江三角洲>东翼>山区,土地利用程度在东西两翼呈现增加—增加—降低的趋势,在珠江三角洲呈现持续增加的趋势,山区呈现轻微降低—增加—快速增加的趋势。

图4 广东省土地利用结构

1990年、2000年、2010年和2018年广东省耕地比重均值分别为31.57%,30.00%,27.86%,27.23%,表现为持续降低的趋势;其西翼均值分别为44.40%,42.17%,40.86%,41.19%,珠江三角洲均值分别为31.55%,27.04%,21.89%,20.93%,东翼均值分别为32.56%,32.94%,31.49%,30.06%,山区均值分别为17.74%,17.77%,17.18%,16.74%。结果表明区域耕地比重总体呈现为西翼>东翼>珠江三角洲>山区,耕地比重在西翼呈现降低—降低—增加的趋势,在东翼呈现增加—降低—降低的趋势,在珠江三角洲呈现降低—快速降低—降低的趋势,山区呈现轻微增加—持续降低的趋势。

对建设用地比重分析发现,1990年、2000年、2010年和2018年广东省建设用地比重均值分别为9.60%,11.39%,14.13%,15.10%,表现为持续增加的趋势;其西翼均值分别为11.16%,13.40%,14.25%,13.50%,珠江三角洲均值分别为13.73%,18.61%,26.28%,29.18%,东翼均值分别为11.70%,11.78%,13.60%,14.09%,山区均值分别为1.80%,1.76%,2.33%,3.62%。结果表明区域建设用地比重总体呈现为珠江三角洲>西翼>东翼>山区,建设用地比重在西翼呈现增加—增加—降低的趋势,在东翼呈现持续增加的趋势,在珠江三角洲呈现持续快速增加的趋势,山区呈现轻微降低—持续增加的趋势。

3.2.1 土地利用程度时空分布 进一步分析了广东省土地利用程度的时空分布(图5),可以发现广东省土地利用程度存在显著的空间差异。广东省南部沿海及中部地区土地利用程度较高(高于2.95),而北部和西部山区土地利用程度处于最低水平(低于2.95)。其中,东翼的个别县区长期保持在4.15以上;珠江三角洲中心县区土地利用程度高值区增加迅速,到2018年大于5.66的县区明显增多;西翼的化州市和电白县(不包括)以南土地利用程度长期处于4.15以上。

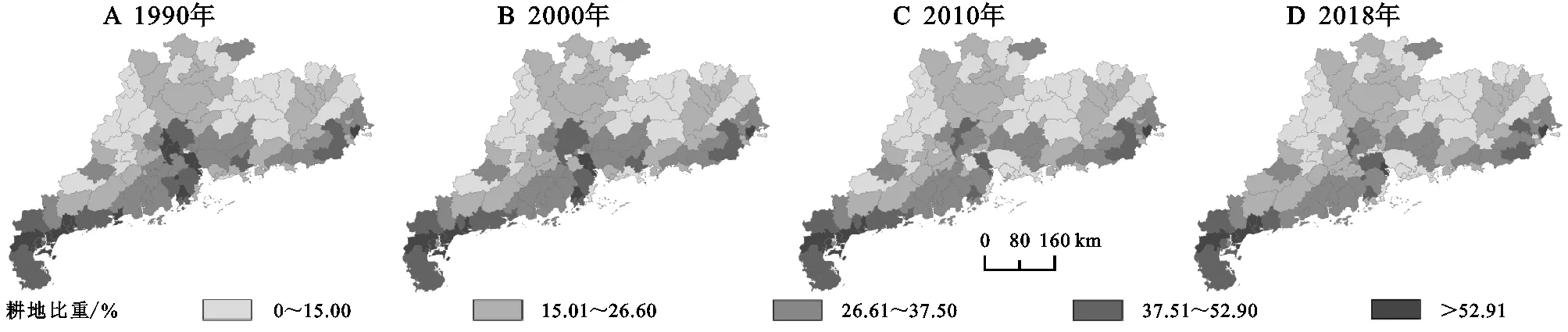

3.2.2 耕地比重时空分布 从图6可以看出,耕地比重和土地利用程度空间分布相似,以珠江三角洲中心区和东、西翼沿海县区耕地比重最高。随着时间的推移,耕地比重高值区显著减少,其中珠江三角洲中心城区耕地比重减少最为明显,低于15.00%的县区由1990年的一个增加到2018年的广州市中心区、深圳市和东莞市周边的12个区,高于52.90%的区域也由1990年的6个区减少到2018年的一个南沙区,而东西两翼耕地比重时空分布基本保持不变或轻微降低。到2018年只有东翼的澄海区、珠江三角洲的南沙区、西翼的个别县区耕地比重保持高于52.90%的状态。

图6 不同年份广东省耕地比重时空分布

3.2.3 建设用地比重时空分布 建设用地比重高值区同样也以珠江三角洲中心区和东西翼沿海县区建设用地比重最高(图7)。随着时间的推移,建设用地比重高值区显著增加,其中珠江三角洲中心城区建设用地比重增加最为明显,具体来说建设用地比重大于30.00%的县区由1990年的广州中心六区和深圳市中心三区,逐渐扩展到2018年20个县区,并且随着中心区建设用比重的升级,周边县区建设用地比重也在不断扩大和升级,而东西两翼建设用地比重大部分维持在低于20.00%的水平,只有少数县区持续高于30.00%。

图7 广东省建设用地比重时空分布

3.3 广东省土地利用结构信息熵驱动因子分析

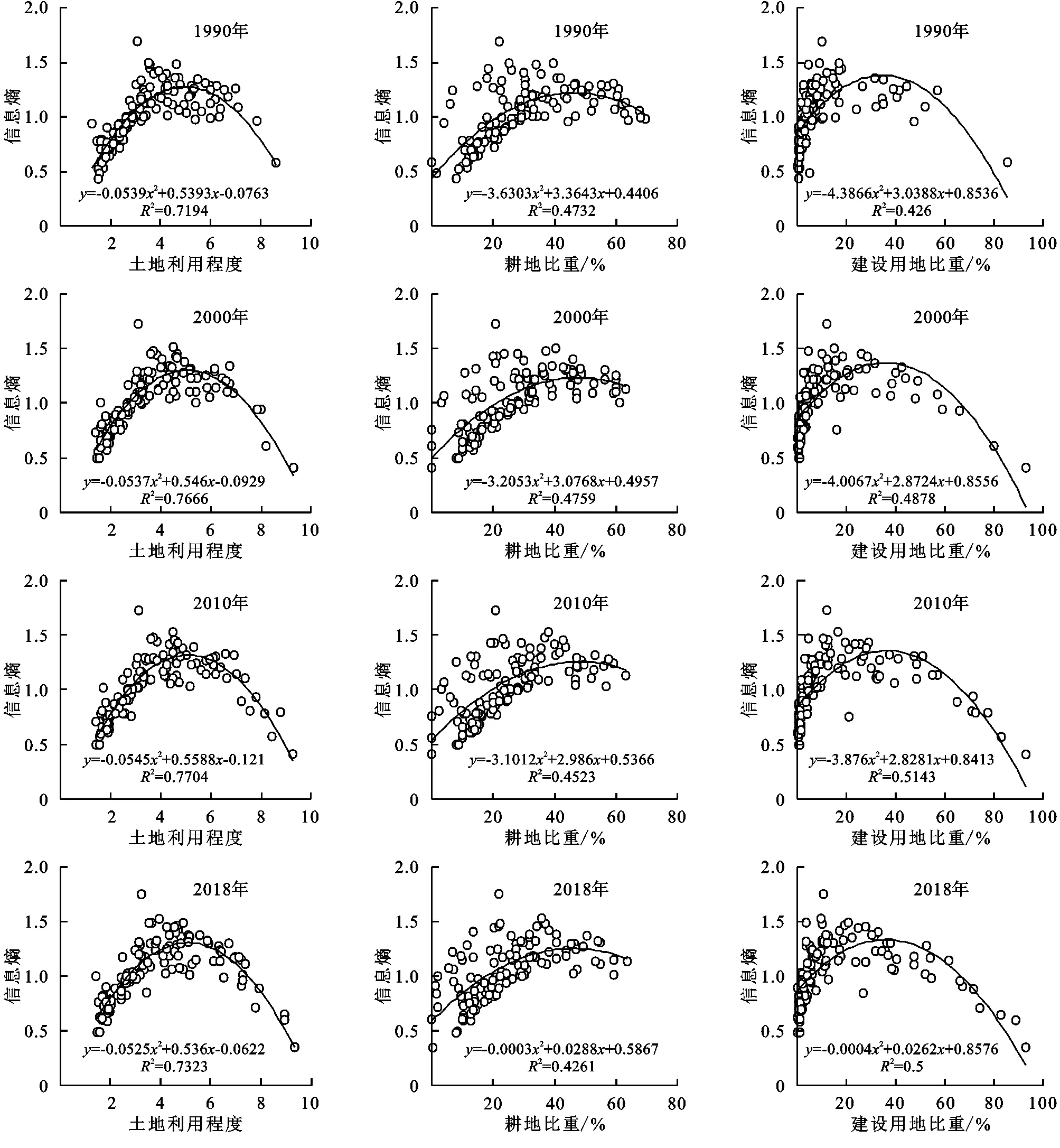

为了揭示广东省土地利用结构信息熵分别与土地利用程度、耕地比重和建设用地比重的空间关系,本研究根据土地利用结构信息熵分别与土地利用程度,耕地比重和建设用地比重的散点图做进一步分析(图8)。

图8 广东省土地利用结构信息熵与土地利用程度、耕地比重、建设用地比重的关系

从1990年、2000年、2010年和2018年4个时间点散点图可以看出土地利用程度、耕地比重和建设用地比重都与土地利用结构信息熵存在倒U型关系。从平方线性拟合函数可以看出,R2分别在0.71,0.42,0.42以上,说明拟合函数可以很好地解释土地结构信息熵与三者的关系。这些结果说明在土地利用的初期,随着土地利用程度的增加,会促进土地利用结构信息熵的增加,而土地利用达到一定程度以后,土地利用程度的增加会导致土地利用结构信息熵的降低。为了确定函数的拐点数值,通过普通最小二乘法回归分析结果可以得出1990—2018年土地利用程度阈值分别为5.003,5.084,5.127,5.105,对应土地利用结构信息熵阈值为1.273,1.295,1.311,1.306;耕地比重阈值分别46.3%,48.0%,41.8%,46.4%,对应土地利用结构信息熵阈值为1.220,1.224,1.255,1.253;建设用地比重阈值为34.6%,35.8%,36.5%,36.4%,对应土地利用结构信息熵阈值为1.380,1.370,1.357,1.333。因此可以发现1990—2010年土地利用程度、耕地比重和建设用地比重的阈值总体在不断增加,而2010—2018年均有所下降。然而,土地利用程度和耕地比重所对应的土地利用信息熵阈值,1990—2010年呈现增加趋势,2010—2018年呈现下降趋势;建设用地比重所对应的土地利用结构信息熵阈值,1990—2018年呈现持续降低趋势。

根据土地利用程度、耕地比重和建设用地比重阈值分别将各县区行政区分为小于阈值区和大于阈值区,并进行统计。结果发现1990年、2000年、2010年和2018年广东省土地利用程度大于阈值的区域占比分别为20.325%,19.512%,21.138%,23.577%;耕地比重大于阈值的区域占比分别为18.699%,11.382%,8.130%,9.756%;建设用地比重大于阈值的区域占比分别为8.130%,9.756%,13.008%,16.260%。由此可见土地利用程度大于阈值的区域1990—2000年先下降,2000—2018年后升高;耕地比重大于阈值的区域1990—2010年先下降,2010—2018年后升高;然而建设用地比重大于阈值的区域1990—2018年持续升高。

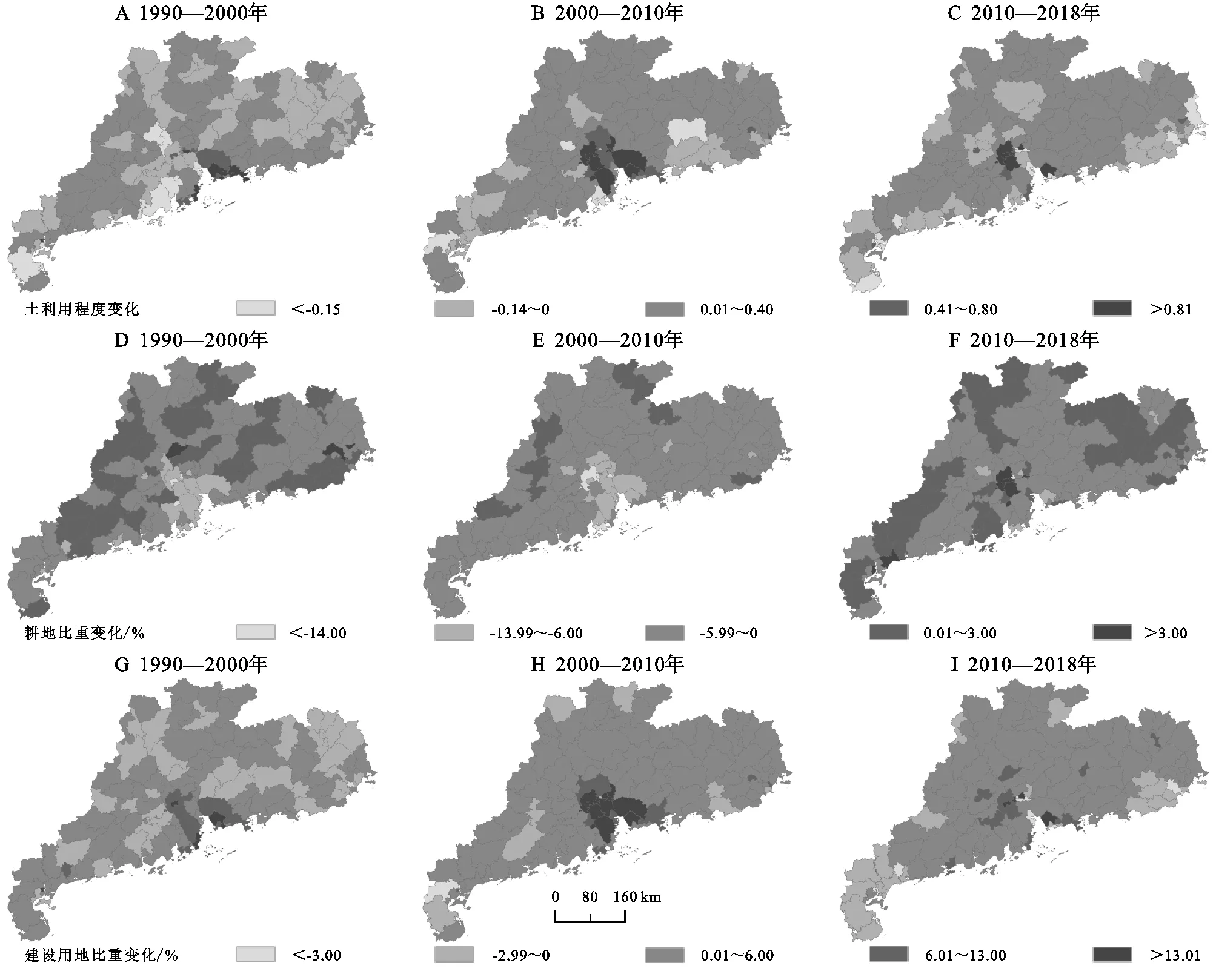

为了进一步揭示广东省土地利用程度、耕地比重和建设用地比重在1990—2000年、2000—2010年、2010—2018年的变化规律,本研究对它们的变化进行了空间分布作图(图9)。

图9 广东省土地利用结构、耕地比重和建设用地比重变化的时空分布

结果发现,1990—2000年广东省土地利用程度变化大于0.80的市区主要出现在珠江三角洲部分县区及西翼的湛江市赤坎区,小于-0.15的市区主要出现在珠江三角洲和西翼的个别县区;然而耕地比重变化小于-14.00%区域主要分布在珠江三角洲中心区和西翼少部分区域,而其他区域大于-6.00%,少数县区大于3.00%;建设用地比重变化大于13.00%的区域在珠江三角洲及东翼个别县区,小于-3.00%的区域主要在汕头市金平区。2000—2010年广东省土地利用程度变化普遍处于增加状态,其中珠江三角洲中心部分县区变化大于0.80,然而只有个别县区小于-0.15,耕地比重变化普遍处于降低状态,只有珠江三角洲个别县区小于14.00%,建设用地比重大部分处于增加状态,其中珠江三角洲的中心区部分县区变化大于13.00%,只有遂溪县小于-3.00%。2010—2018年广东省土地利用程度变化大部分处于增加状态,其中珠江三角洲个别县区变化大于0.80,变化低于-0.15的县区在沿海县区零星分布,耕地比重变化大部分处于轻度降低状态,其中只有广州市荔湾区变化小于-14.00%,然而北部和西部山区耕地比重有所增加,珠江三角洲中心个别县区变化大于3.00%,建设用地比重大部分处于增加状态,其中珠江三角洲中心个别县区变化大于13.00%,而个别县区小于-3.00%。

4 结论与讨论

“熵”作为表征耗散结构系统无序化程度的重要指标,其值越大,表示系统的有序性越低;其值越小,表示系统的有序性越高[7,31]。城市作为一个典型的耗散结构[35],土地利用结构信息熵大量应用于现代城市化建设区域,综合表征某区域在一定时段内各种土地利用类型的动态变化及其转换程度,对于具体区域的土地利用结构调整及城市化建设具有一定的指导意义。本研究对广东省 1990—2018年的城市化进程中土地利用结构信息熵进行分析,结论如下:

(1)广东省土地利用结构信息熵均值在研究期呈现增加—平稳—增加的趋势,这与广东省的区域城市化进程不同有着重要关系,就四大区域而言,土地利用结构信息熵东翼>西翼>珠江三角洲>山区。尽管后期珠江三角洲土地利用结构信息熵有所降低,但是东西两翼及山区熵值的增加抵消了珠江三角洲的降低,并维持增加的趋势。

(2)研究期,广东省土地利用程度和建设用地比重不断增加,耕地比重不断减少,同样存在显著的时空差异。其中珠江三角洲土地利用结构变化最大,是导致广东省土地利用结构变化的重要地区,其他区域变化相对缓慢。

(3)通过相关分析发现,土地利用程度、耕地比重和建设用地比重都是影响土地利用结构信息熵的重要因素。它们与土地利用结构信息熵均存在倒“U”型关系,就该研究区及时间段分析表明:土地利用程度和建设用地比重与土地利用结构信息熵的倒“U”型关系更加明显。随着土地利用程度、耕地比重和建设用地比重的增加,土地利用结构信息熵先表现出增加状态,达到阈值后再表现为降低状态。其中珠江三角洲土地利用程度和耕地比重高于阈值的县区不断增加,从而也导致该区域土地利用结构信息熵向着降低的方向发展,另一方面,广东省各县区耕地比重大部分区域都处于阈值以下,而且大部分区域都处于降低阶段,因此耕地比重的变化也会导致信息熵的降低,珠江三角洲土地利用结构信息熵的降低也符合王玉明等[6]提出的疑问。

目前而言,广东省大部分县区土地利用程度、耕地比重和建设用地比重都还处于阈值以下,随着城市化的快速发展,土地利用程度和建设用地比重到部分区域也处于持续上升阶段,因此平均土地利用结构信息熵还在不断增加。虽然耕地比重降低会导致信息熵降低,但是其相关性远小于土地利用程度和建设用地比重。特别是珠江三角洲区域,土地利用结构信息熵已经开始降低,这与该区域土地利用程度和建设用地比重超过阈值存在极大关系。因此在未来土地利用结构布局时应该考虑土地利用类型的阈值问题,特别是耕地比重和建设用地比重的阈值,对于建设用地比重接近阈值的县区进行严格控制,对于超过阈值的县区进行整改;耕地是人类赖以生存的基本资源和条件,其比重不应该过度降低,合理控制土地利用结构的变化,才能使区域土地利用系统发挥最高的功能效率,进而促进区域土地的可持续利用。