陕北黄土高原生态系统服务供需格局及其演变

2021-10-11陈泓文

陈泓文,巩 杰

(兰州大学 资源环境学院,兰州 730000)

生态系统服务(Ecosystem Services,ES)是未来地球、地球观测生物多样性观测网络(GEO-Bon)、生物多样性和生态系统服务政府间平台(IPBES)等国际科学计划的核心研究内容之一[1-3]。其中,生态系统服务供需的时空变化是ES研究的重要内容[4-7],而生态系统服务供需关系时空变化研究已成为新的研究热点[8-11]。通过探讨生态系统服务供需格局及其演变的研究,对于有效提升生态系统服务供给质量、改善区域生态系统服务具有重要意义。

目前,ES供需研究主要集中在ES供给和需求的量化、供给与需求关系等方面。定量评估ES供给和需求的方法主要有生态系统服务价值量[12-14]和生物物理指标法[15-17]。生物物理指标法可反映各类ES的生态学意义,但对所有ES类型的空间整合难度较大,且模型参数确定较为繁琐,往往采用单一时间断面的静态分析;而价值量法虽然模糊了各类ES,但可对所有类型服务进行空间整合,且方法较为简单。从供需整体的视角来分析生态系统服务供需格局是目前的研究热点。相关研究多采用两种方式:一是采用主观打分的方式对ES的供给与需求进行评估[18-19],二是采用客观定量方法评估ES供给与需求[20-22]。主观打分法所需数据较少,方法简单易行,但主观性较大,往往进行静态分析;客观评估法所需数据较多,但较为客观,可进行ES时空变化研究。由于缺乏数据支持以及供需平衡分析的理论,生态系统服务供需关系的研究比较零散[2,23]。已有学者基于Z-score标准化方法探讨供需空间分异、供需失衡等方面[7,20,24],为生态系统服务供需关系的研究提供了有益的借鉴。陕北黄土高原是退耕还林工程的重点实施区域,近年来社会经济也发生显著变化。目前,探讨和分析黄土高原ES的研究主要集中在ES的供给等方面,虽有部分学者对该区的生态系统服务需求进行研究[25-26],但对该区生态系统服务供需格局及其变化的研究还不多见。该区社会经济和自然环境的变化,是否影响到该区ES的供给和需求?如果有影响,供需的格局发生了什么变化?

因此,本文拟以陕北黄土高原为例,基于价值当量法计算生态系统服务供给,基于构建的生态系统服务需求参数评估生态系统服务需求;在此基础上,分析该区生态系统服务供需的时空分异;利用构建的生态系统服务供需综合参数,分析研究区ES的供需格局及其演变,并给出未来的研究方向。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

陕北黄土高原(35°02′—39°35′N,107°15′—110°15′E),是黄土高原与内蒙古高原的过渡区,地势整体呈西北高、东南低,处于暖温带大陆性季风半湿润气候向温带半干旱气候过渡区,年均温8~12℃,年平均降水量350~600 mm。按照地形地貌可将其分为北部风沙草滩区、中部黄土丘陵沟壑区、南部梁状低山丘陵区。该区包括榆林、延安两个地级市的25县(市/区)。研究区现有612.93万人,GDP总量为3 821.54亿元,社会消费品零售总额为637.49亿元(2015年)。同时,该区也是国家重点生态功能区—黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区,经过近15 a的退耕还林,该区耕地、水域和未利用土地有较大减少,林地、草地和水域面积有较大增加。其中,耕地从2000年的28 416.74 km2减少到2015年的25 404.78 km2,水域则从638.78 km2减少到615.56 km2,未利用土地从4 630.44 km2减少到4 554.45 km2;林地从2000年的10 988.69 km2增加到2015年12 167.63 km2,草地从34 691.45 km2增加到36 089.24 km2,建设用地从297.67 km2增加到1 032.32 km2(中国西部环境与生态科学数据中心)。退耕还林工程对该区域的生态环境影响较大,加之该区社会经济变化显著,为分析和探讨生态系统服务供需格局及其变化提供了良好的平台。

1.2 数据来源

本研究数据来源于中国西部环境与生态科学数据中心的陕西省2000年、2015年1∶10万土地利用矢量数据集,精度达95%以上;参照土地利用现状分类标准和相关研究成果[27-28],去掉不提供生态服务的建设用地与提供ES较少的未利用土地,仅保留耕地、林地、草地、水域4种土地利用类型。社会经济数据,如GDP总量、社会消费品零售总额、人口总量均来自研究区对应年份的统计年鉴。

1.3 研究方法

1.3.1 生态系统服务供给计量方法 借鉴谢高地等[28]提出的价值当量换算法确定研究区域生态系统服务价值当量表,采用以研究区单位面积粮食产量与全国单位面积粮食产量之比确定陕西省生态系统服务价值当量的修正系数为0.82,进而得到陕西单位面积生态系统服务价值当量(表1)。具体方法如下:

(1)

式中:EV为研究区生态系统服务总价值即生态系统服务总供给;i为用地类型;Ai为第i种用地类型的面积;UVi为第i种用地类型的单位面积价值。通过公式(1)得到陕西单位面积生态系统服务价值当量表(表1)。本文未将建设用地和未利用土地纳入表1,主要是因为建设用地几乎不产生生态系统服务,而研究区未利用土地面积较小,且价值当量低,其提供的服务价值仅为耕地的17.59%,草地的11.9%,水域的3.13%。

表1 陕北单位面积生态系统服务价值 元/hm2

1.3.2 生态系统服务需求计量方法 借鉴彭建[20]和Gu[21]等研究,本文选取人口总量、GDP总量、居民消费强度等指标反映ES需求,其中居民消费强度以居民消费水平表征,该指标引自统计年鉴。为降低某些区域部分指标过高而对研究结果可能的影响,参考已有研究,通过取对数使计算结果更加平稳[20-21]。方法如下:

ESd=lgDi1×lgDi2×lgDi3

(2)

式中:ESd为各评价单元的生态系统服务需求总量;Di1为地均GDP;Di2为人口密度;Di3为消费强度。

1.3.3 生态系统服务供需综合参数(ESSDC) 借助Z-score方法进行标准化处理,消除数据量级带来的影响,确保数据间的可比性。在此基础上,引入生态系统服务供需综合参数,对研究区生态系统服务供需类型进行划分,以此探讨ES供需格局及其变化。ESSDC是区域生态系统服务供给和生态系统服务需求之间的比值,即:

(3)

式中:EVi为区域i的生态系统服务总价值,即生态系统服务总供给;ESdi为区域i的生态系统服务的总需求。

2 结果与分析

2.1 研究区生态系统服务供给时空分异

2000—2015年,陕北黄土高原4类服务总量在增加,且调节服务所占比例最大。从表2中可以看出:2010年4类服务及其总量达到最大,尽管2015年有所减少,但与2000年相比,各类服务及其总量均有较大增加。同时,4类服务虽然在4个年份中所占的比例有所变化,但调节服务所占比例均超过了70%,且从大到小的顺序没有改变,即保持调节服务、支持服务、文化服务和供给服务的次序。

表2 研究区生态系统服务价值及其占比

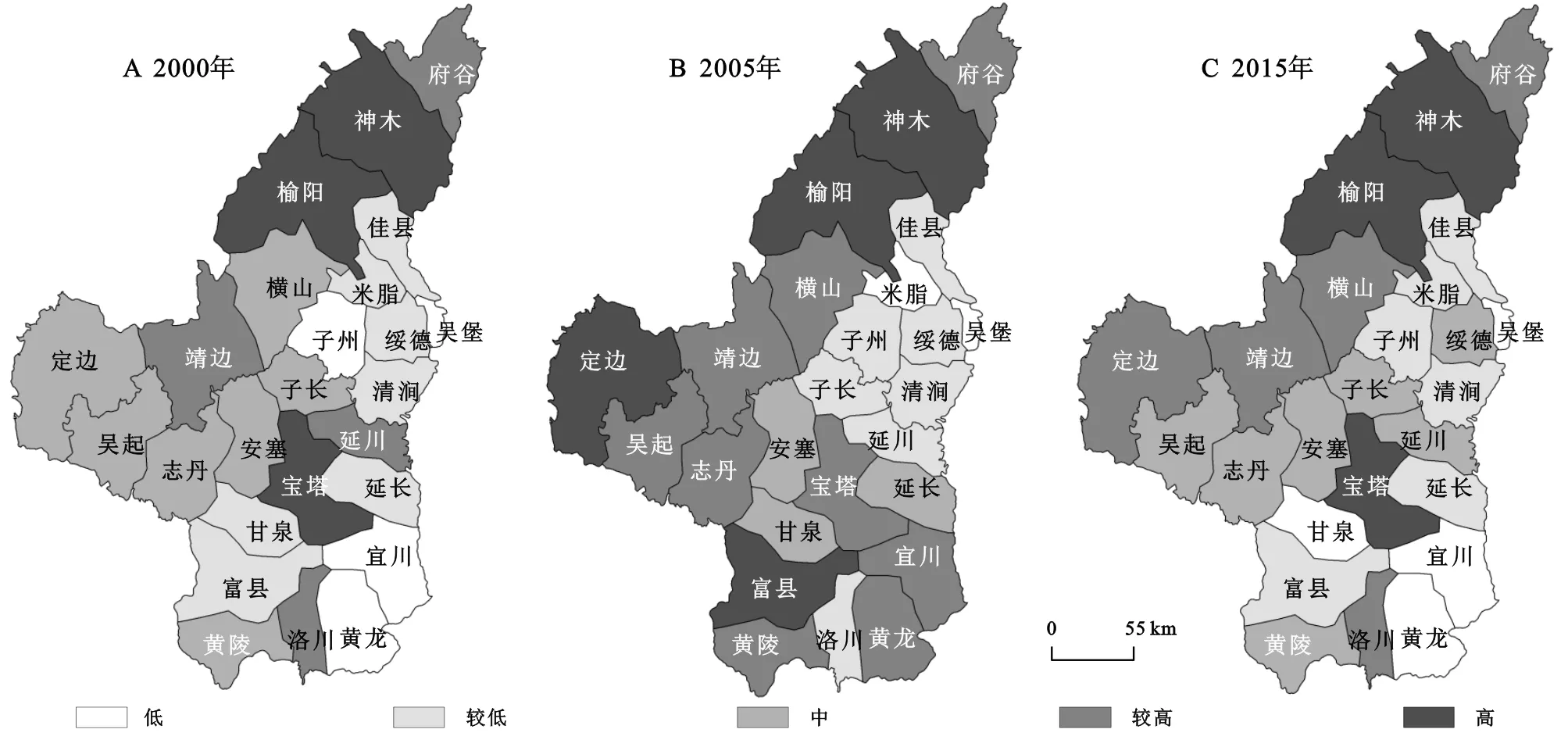

2000—2015年陕北黄土高原ES供给价值的整体格局大体保持不变。为便于分析,本文依照自然断点法对上述年份进行类型划分,可将ES划分为5种类型:低、较低、中、较高和高(图1)。由图1可知,2000—2015年陕北黄土高原ES供给的整体格局为:高值区主要分布在研究区北部,西部和南部有零星分布,中值区主要集中在研究区中部,较低值区主要集中在研究区的中东部,低值区则零星分布在研究区中部偏北。

图1 研究区生态系统服务供给类型

2.2 研究区生态系统服务需求时空分异

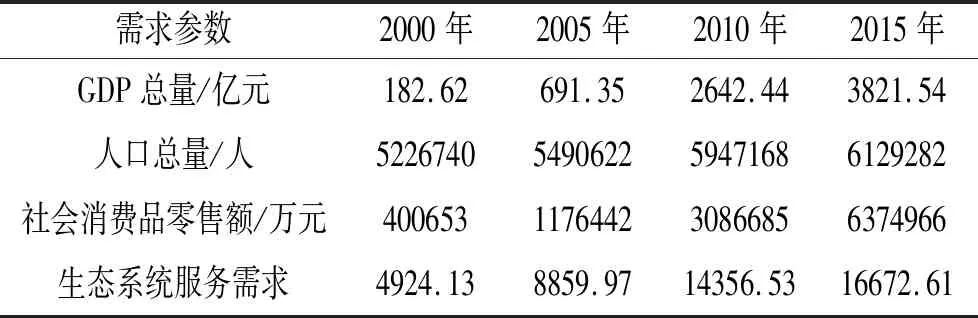

2000—2015年研究区生态系统服务需求各个参数增加明显。由表3可以看出,除人口总量保持较低的平稳增长外(1.17倍),GDP总量、社会消费品零售总额和生态系统服务需求均有较大变化。其中,GDP总量增幅最大,与2000年相比,2015年约为期初的20.93倍,社会消费品零售总额约为15.91倍。受GDP总量、社会消费品零售总额较大变化的影响,生态系统服务需求增长约为期初的3.4倍。

表3 研究区生态系统服务需求及参数值

2000—2015年生态系统服务需求的空间格局大体保持不变(图2):研究区南部和中东部以低需求和较低需求类型为主,中西部以中需求和较高需求为主,北部以高需求为主。但从研究区整体看,生态系统服务需求呈现整体增加的趋势,主要表现在低和较低需求类型的县(市/区)减少,中等和较高类型区域增加。生态系统服务需求类型变化在研究区中部和南部表现较为明显。

图2 研究区生态系统服务需求类型

2.3 研究区生态系统服务供需格局及其演变

为从供给与需求整体上探讨研究区生态系统服务时空分异,本文首先通过Z-score方法对生态系统服务供需数据进行标准化,得到研究区2000年、2005年和2015年生态系统服务供需特征表;其次,基于公式(3)计算生态系统服务供需综合参数;最后,基于上述计算结果对研究区生态系统服务供需类型进行划分,以此探讨其供需格局及其变化。

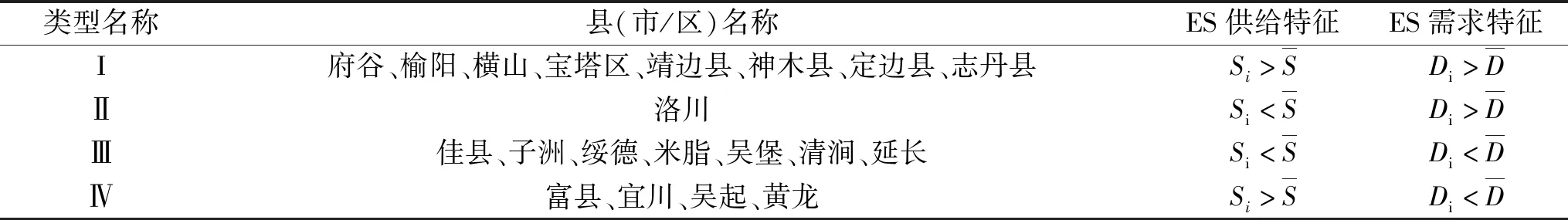

表4为研究期间保持供需特征一致的县(市/区)表。陕北黄土高原共有25个县(市/区),有20个县(市/区)的供需特征保持不变(表4),因此,研究区整体的供需特征大体保持一致。由表4可以看出:

表4 研究区各县(市/区)ES供需类型特征

(1)类型Ⅰ和类型Ⅳ中的县(市/区)ES的供给特征一致,ES的需求特征相反。两种类型的县(市/区)均拥有较大面积的林草地:类型Ⅰ有较大面积的草地,类型Ⅳ有较大面积的林地,使得其ES的供给大于研究区供给的平均水平;与类型Ⅳ相比,类型Ⅰ中的县(市/区)在研究期间社会经济发展迅速,ES的需求增幅较大;

(2)类型Ⅱ和类型Ⅲ中的县(市/区)ES的供给特征一致,ES的需求特征相反。两种类型的县(市/区)拥有的林草地面积较少,使得其ES的供给小于研究区供给的平均水平;与类型Ⅲ相比,类型Ⅱ中的县(市/区)在研究期间社会经济发展迅速,尤其是苹果产业发展迅速,使得其ES的需求增幅较大。

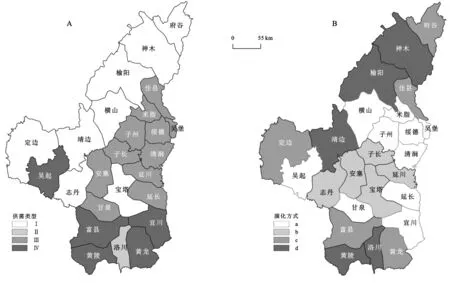

为了解研究区2000—2015年生态系统服务供需格局的演变,依据各县(市/区)在ES供给和需求方面的变化和特征,总结出该区生态系统服务供需格局及其演变特征:

(1)2000年、2005年和2015年生态系统服务时空格局大体保持一致(图3A)。主要是因为研究区西部和北部林草地面积大,加之该区大部分县市持续高速增长的GDP总量和社会消费品零售总额,形成生态系统服务供给与需求均大于或等于研究区平均水平的区域;研究区的中东部属于黄土丘陵沟壑区,生态环境较差,同时该区GDP总量和社会消费品零售总额增长较快,由此形成需求高于平均水平,而供给小于平均水平的区域;研究区南部虽然林草地面积大生态环境良好,但该区GDP总量和社会消费品零售总额增长较少,则形成供给大于平均水平,而需求小于研究区平均水平的区域。

(2)2000年、2005年和2015年生态系统服务格局演变大体有4种方式:方式a为供需均有较大增加;方式b为需求略有增加,供给有较大增加;方式c为需求有较大增加,供给略有增加;方式d为供需均略有增加。4种方式的空间分布见图3B:方式a的各县(市/区)退耕还林较多,林草地面积有较大增加;同时,这些区域的社会经济有长足发展,GDP总量和社会消费品零售总额的增幅较大;方式b的各县(市/区)与方式a较为类似,退耕还林较多,林草地面积有较大增加,ES供给有较大增加,但上述区域GDP总量、社会消费品零售总额虽有所增加,但幅度较小;方式c的各县(市/区)林地、草地和水域面积较大,退耕还林政策影响较小,但上述区域GDP总量和社会消费品零售总额的增长幅度较大;方式d的各县(市/区),林草地覆盖率较高,退耕还林政策影响较小,且GDP总量和社会消费品零售总额的增长幅度较小。

图3 研究区生态系统服务供需类型及其演化方式

依据研究区ES供需类型及其演化方式,对该区主要类型县(市/区)的生态系统服务供需提出相应的对策和措施:

类型I中的(市/区),其生态系统服务格局演化大多采用方式b、方式c和方式d,建议在保持ES供给适度增长的基础上,进一步提升其ES需求的增长幅度。这主要是因为该类县市生态环境已有较大改善,加之资源较为丰富,可保持ES需求较大增长。

类型Ⅱ仅有洛川县,其生态系统服务格局演化采用方式d,建议在保持ES供给适度增长的基础上,进一步提升和完善其苹果产业,提升ES的需求增长幅度。这主要是因为该县生态环境已有较大改善,加之苹果产业还有较大提升空间,可保持ES需求较大增长;

类型Ⅲ中的县(市/区),其ES格局演化大多采用方式a和方式b,建议在保持ES供给适度增长的基础上,适当放缓ES需求的增长幅度。主要是因为该类区域大规模退耕还林工作基本停止,ES供给大幅度提升状况也趋于停止。保持适度ES需求的增长,有利于该类县(市/区)的可持续发展。

类型Ⅳ中的县(市/区),其生态系统服务格局演化大多采用方式a和方式c,建议在保持现有ES供给的基础上,进一步提升其ES需求的增长幅度。主要是因为该类县(市/区)生态环境较好,ES需求提升的空间较大。

3 讨 论

目前,生态系统服务价值当量法[28-29]多用于区域及全球尺度ES价值的评估,本文依据研究区的实际情况修正了参数,结果表明生态系统服务价值当量法也适用于中小尺度生态系统价值的评估。同时,本文从研究区ES供给、需求及供需整体视角,基于生态系统服务供需综合参数,探讨和分析该区生态系统服务供需格局及其演变。研究发现:该区社会经济和自然环境的变化,虽然影响到该区ES的供给和需求的数量,但对ES供需格局的影响较小。其中,ES供给的数量和格局的变化主要受土地利用数量和格局的变化。研究期间,研究区林草地面积的数量有较大变化,但林草地总体格局大体保持一致。这与研究区各个县(市/区)坡耕地数量和退耕还林规模有较大联系;ES需求的数量和格局与需求所选指标和不同县(市/区)资源禀赋、社会经济发展状况相关。类型I所包含的8个县(市/区)均资源禀赋较好,有较为优越的煤炭、石油和天然气资源;类型Ⅱ中的洛川县,其苹果产业得到较大发展。但由于本研究供需单位不一致,还不能直接研究该区的供需匹配程度及其格局变化。因此,未来的研究主要集中在两个方面:一是进一步完善ES的需求指标,增强对研究区内部需求差异性的表达;二是借鉴其他学者的研究[19-20],通过单位一致的ES供需的计量,分析研究区生态系统服务供需匹配程度,及其可能的时空分异规律。

4 结 论

(1)研究区各类供给服务数量均有所增加,但整体生态系统服务供给格局大体保持不变。研究期间,供给服务由大到小的顺序为调节服务、支持服务、文化服务和供给服务,增幅最大的是供给服务(22.05%),增幅最小的为调节服务(2.41%);生态系统服务供给格局大体表现为北部高值、中部中值、中东部较低值和中部偏北低值。

(2)生态系统服务需求逐年增加,但整体生态系统服务需求格局大体保持不变。增幅最大的因素是GDP总量(20.93倍),最小的是人口总量(1.17倍);研究期间,生态系统服务需求大体保持南部和中东部以低需求和较低需求类型为主、中西部以中需求和较高需求为主,北部以高需求为主的格局。

(3)综合研究区生态系统服务供需整体状况,形成4种生态系统服务供需类型和4种演变方式;前者包括供需均大于平均水平、供需均小于平均水平、仅供给大于平均水平、仅需求大于平均水平4种类型;后者包括供需均有较大增加、供需均略有增加,仅供给有较大增加和仅需求有较大增加4种方式。