儿科急诊危急重症患儿的无间隙护理模式应用分析

2021-10-11韩雪玲蔡露良周丽营

韩雪玲, 蔡露良, 李 莉, 周丽营

(海南省人民医院 儿科门急诊输液室,海南 海口,570311)

儿科急诊是医院接诊和处理急危重症患儿的前线平台,对于初步处理和抢救危急重症患儿,为院内转运赢得宝贵时间具有重要作用[1]。规范和标准的危急重症患儿急救护理行为,可缩短抢救室滞留时间,有效降低护理抢救风险,提高抢救质量[2]。然而研究[3]发现目前常规护理下儿科急诊危急重症患儿危重症的检出率尚不能达到临床预期值。无间隙护理模式集护理决定、执行、监督、总结及反馈等为一体的高效化现代护理体系。本研究针对儿科急诊中危急重症患儿,采用无间隙模式进行护理干预,探讨其临床应用价值,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1—12月本院儿科急诊收入危急重症患儿108例。纳入标准: 年龄≤12周岁; 生命体征不平稳,有生命危险需要随时抢救,如高热惊厥或抽搐、异物窒息、过敏性休克、癫痫持续发作、意识障碍、食物或药物中毒等; 取得患儿或家属知情同意。采用随机分组法分为对照组和试验组,每组54例,其中对照组男34例,女20例; 患儿年龄1~6岁,平均(3.54±1.65)岁; 其中高热惊厥或抽搐37例,异物窒息5例,过敏性休克4例,癫痫持续发作4例,意识障碍1例,食物或药物中毒3例。试验组男32例,女22例; 患儿年龄1~8岁,平均(4.24±1.08)岁; 其中高热惊厥或抽搐35例,异物窒息6例,过敏性休克5例,癫痫持续发作4例、意识障碍2例,食物或药物中毒2例。2组患者年龄、性别以及疾病种类等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。本研究获得患儿家属的知情同意,并经过医学伦理委员会的审核。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组: 采用常规护理模式,即立即监测体温、心率等生命体征,协助责任医师评估患儿病情,同时准备好抢救药物以及补液,防止患儿脱水,保持其呼吸道通畅,针对发热、感染等症状给予对症治疗,配合责任医师进行院内转移[4]。

1.2.2 试验组: 在常规护理的基础上采用无间隙护理模式。① 成立无间隙护理模式小组: 根据本院急诊科的特点设立无间隙护理模式小组,由护士长或科室小组组长领导,组员由急诊护士、急诊医师及其他护士组成,定期组织小组人员进行无间隙护理模式相关内容的培训,确保组内成员熟悉应用无间隙护理模式的流程,形成危急重症患儿急救快速反应机制。② 患儿入科时的无间隙护理: 按照安置-评估-静脉通道-体征监护-病史采集-心理干预护理流程。急诊收入危急重症患儿后,立即安置于急诊抢救室中。由急诊护士协同急诊医师对患儿进行快速生命评估,观察患儿临床症状,判断所需的急救护理,如立即建立静脉通道,防止因患儿脱水或紧张导致休克的发生; 密切注意患儿体温、呼吸、心率、血氧饱和度及意识等生命体征变化情况[5]; 第2位护士详细询问患儿及家属病史,采集患儿姓名、性别、病情以及既往史等一般资料。如了解中毒患儿之前接触过何种物质,以便辅助临床诊断和治疗,同时与患儿及家属积极沟通,安抚他们的紧张焦虑情绪。针对急诊医生做出的初步诊断向患儿家属做简要介绍,并就下一步干预流程及注意事项进行解释,讲解患儿家属需配合的要领,缓解家属担忧。③ 院内转移时的无间隙护理: 按照症状提取-针对处理-快速转移-交接护理-评估转移的护理流程。根据急诊医师临床评估的危急症状做出针对性处理。高热惊厥者仰卧平躺,保持呼吸道通畅,适当行物理降温,静脉补液,严重者可静脉推注地西泮止惊; 病情相对稳定后转至儿科急诊留观室。而对症状危急的患儿,需立即转至新生儿或儿科病房并保证其持续呼吸通畅、心电监护及保暖,转入病房时,急诊护士详细向对接医生及护士阐明病情,完善对接记录; 护理时由急诊护士执行,护士长巡查抽样,急诊医师辅助配合,主任监督形成一套完整的护理模式[6]。④ 专人全程监护: 危重患儿入科即安排1~2名护士行治疗期间全程监护和治疗后的院外随访,同时建立个人跟踪档案,有效记录从入院开始至随访结束的各个环节,以确保病情观察和记录的连续性,及时发现患儿的病情变化,并给予有效的干预措施,促进患儿康复[7]。

1.3 评价指标

1.3.1抢救治疗效果指标: 记录2组患者抢救室滞留率、抢救医嘱延迟执行率、抢救处置行为正确率、不良事件发生率及抢救成功率。同时评估2组患儿入院前后视觉模拟评分(VAS)、心率及收缩压等生理应激指标[8-9]。

1.3.2 护理质量评价指标: 根据医院护理质量评分标准拟定评分表进行评价,涵盖专科护理、危重患者护理、急救药品和器械、护理记录以及病房环境安全等5项25个条目[10]。同时采用本院自行拟定的护理满意度调查问卷表从危急情况处理、护理技术、护理服务以及情感支持4个方面对患者的护理满意度进行调查。

1.4 统计学方法

2 结 果

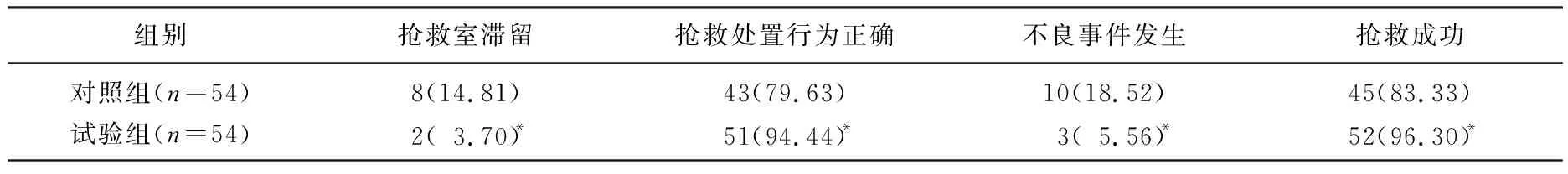

2.1 2组患儿抢救质量比较

急救护理后,试验组抢救室滞留率、不良事件发生率低于对照组,试验组患儿抢救处置行为正确和抢救成功率高于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05), 见表1。

表1 2组患儿抢救质量结果比较[n(%)]

2.2 2组患儿入院前后生理应激比较

2组患儿在入院前VAS评分、心率及收缩压等生理应激指标方面无显著差异(P>0.05)。护理后,试验组出院时的VAS评分、心率及收缩压均显著下降,且低于与对照组,比较差异有统计学意义(P<0.05), 见表2。

表2 2组患儿入院前后生理应激比较

2.3 2组患儿护理质量比较

试验组专科护理、危重患者护理、急救药品和器械、护理记录以及病房环境安全等指标评分均高于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05), 见表3。

表3 2组患儿护理质量比较 分

2.4 2组患儿及家属护理满意度比较

试验组患儿及家属对危急情况处理、护理技术、护理服务以及情感支持等方面评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05), 见表4。

表4 2组患儿及家属护理满意度比较 分

3 讨 论

无间隙护理模式旨在规范临床护理流程,减少医疗资源的浪费,提高医疗服务质量,实现连续、固定、整齐、高效的护理[11]。无间隙护理模式能够减轻患者疾病本身及治疗带来的负面情绪,提供安全、优质、满意和全面的服务。无间隙护理在急诊科护理中具有潜在的价值和优势,能够规范急诊护理流程,提高护理效率[12]。

本研究在儿科急诊中应用无间隙护理模式,发现该护理模式能够有效降低抢救室滞留率和不良事件发生率,提高儿科急诊抢救处置行为的正确率和患儿抢救成功率,同时降低了患儿VAS评分、心率及收缩压等生理应激指标。这提示无间隙护理模式可规范儿科急救流程,提升急救效率,能准确评估患儿病情,并针对症状做出初步判断和干预,密切注意患儿生命体征,防止不良并发症的发生,提高了临床抢救治疗效率。针对患儿疼痛等症状及时进行治疗,减轻了患儿的主观不适,对相应心理进行护理干预,缓解了患儿的不良情绪,降低了患儿住院期间的生理应激性。

针对危急重症患儿的应用无间隙护理模式,可有效提高专科护理、危重患者护理、急救药品和器械、护理记录以及病房环境安全指标评分。这是因为无间隙护理模式在儿科急诊护理急救中形成安置-评估-静脉通道-体征监护-病史采集-心理干预护理,以及症状提取-针对处理-快速转移-交接护理-评估转移2条护理程序,使危急重症患儿始终接受、连续及有序的护理。护理人员和急诊医师密切配合,各司其职,规范了护理流程,使各个护理环节均能达到高质量。同时患儿及家属对无间隙护理中关于危急情况处理、护理技术、护理服务以及情感支持等方面评分显著提高,提示患儿及家属满意度有所提升,由此推测无间隙护理模式护理效果较好,提高了患儿及家属的就医满意度。