川藏铁路隧道零刷坡进洞理念与实践

2021-10-11肖广智许卫武

肖广智,许卫武

(川藏铁路有限公司,成都 610043)

引言

川藏铁路是代表新时代中华民族伟大复兴中国梦的世纪性战略工程,是党中央治边稳藏、富民兴藏、长期建藏的战略举措。从全面启动川藏铁路规划建设至今的两年多时间里,习近平总书记先后6次作出重要指示批示。

2018年10月在中央财经委员会第三次会议上指出,要把握好科学规划、技术支撑、保护生态、安全可靠的总体思路,发扬“两路精神”和青藏铁路精神,高起点高标准高质量工程规划建设;2019年7月、12月,2020年8月分别作出重要部署;2020年9月10日,习近平总书记主持召开中央政治局常委会,研究并原则同意川藏铁路雅安至林芝段项目可研报告,提出要把川藏铁路建成“精品工程、安全工程、绿色工程、创新工程、廉洁工程”五大工程目标,同时还要着力加强卫生防疫、军民融合、群众与民生工作;2020年11月7日,在川藏铁路开工之际再次作出重要指示,强调川藏铁路沿线地形地质和气候条件复杂、生态环境脆弱,修建难度之大时所罕见,要科学施工、安全施工、绿色施工,高质量推进工程建设。

习近平总书记对川藏铁路规划建设的系列指示批示精神为我们建设川藏铁路提供了基本遵循,指明了前进方向。遵循总书记的系列指示,传承“两路精神”和青藏铁路精神,川藏铁路在建设中要不断探索、总结、提炼川藏铁路建设理念,凝练川藏铁路精神。

1 工程概况与特点

1.1 线路方案

川藏铁路雅安至林芝段自既有成雅铁路雅安站引出,经天全、泸定、康定、雅江、理塘、巴塘、白玉跨金沙江后进入西藏自治区境内,经贡觉、昌都、波密至在建拉林铁路林芝站,可研批复正线长度1 011 km[1],建设期初步按10~12年考虑[2]。

1.2 主要工程数量

按照初步设计鉴修上报的线路贯通方案,新建隧道69座841.6 km,占比82.6%;桥梁98座112.9 km,占比11.1%;车站26座,其中新建24座;配套国省道新建和改建731 km、农村道路改建500 km、新建施工道路670 km,电力线路1 850 km。

1.3 主要技术标准

铁路等级:Ⅰ级。正线数目:双线。设计行车速度:120~200 km/h。最小曲线半径:一般3 500 m,困难2 800 m。最大坡度:30‰。牵引种类:电力。到发线有效长:650 m。闭塞类型:自动闭塞。

1.4 主要工程特点

川藏铁路穿越以三江并流为代表的横断山区,线路“六起六伏”,累计拔起高度达一万余米,全线复杂结构桥梁、超长深埋隧道众多,具有显著的地形高差、强烈的板块活动、频发的山地灾害、敏感的生态环境、恶劣的气候条件、薄弱的基础设施等工程环境特征,面临“极端地质灾害、工程异常艰巨”两大极限挑战,给川藏铁路的规划建设带来了前所未有的世界性难题[3-9]。

1.4.1 工程环境复杂

线路依次经过四川盆地、川西高山峡谷区、川西高山原区、藏东南横断山区、藏南谷地区5个地貌单元,平均海拔3 800 m,地形起伏剧烈;线路“穿七江过八山”,沿线天气气候变化剧烈,水系分布复杂,内外动力地质作用强烈,地球板块活动仍在继续,地震高发,不良地质和特殊岩土发育,工程地质条件极其复杂,自然灾害频发。线路经过区域国家级保护区等环境敏感区数十处、大熊猫等珍稀动植物近百种,生态环境脆弱,环境保护任务艰巨。

1.4.2 重难点工程多

全线有千米级跨度悬索桥3座;200 m跨度以上的拱桥和斜拉桥6座;长度10 km以上隧道35座,最长的易贡隧道长达42.4 km;深埋隧道众多,最大埋深2 080 m。工程结构复杂、技术难度极大,还受制于桥址、隧址的地质、水文、气候和交通条件等工程环境,安全风险因素众多,施工条件艰难。

1.4.3 建设管理难度大

线路位于高海拔地区,山高谷深、人迹罕至,高寒缺氧工效低,有效作业期短;区域工业基础薄弱,沿线交通运输能力不足,钢材、水泥、砂石料等建筑材料匮乏,电网和通信网络覆盖面不足;单体控制性工程多,建设周期长,施工组织难度大[10-11]。

2 “零”刷坡,安全环保进洞

川藏铁路环保要求严格,生态脆弱,边仰坡高陡、稳定性差,如何安全、环保进洞施工,进行了研究与实践探索,提出了零刷坡、零污染、更早进洞、更晚出洞的理念,主要包括“四不三全二尽一保护”环保进洞措施和“五不”安全进洞方法,同时开展了高原洞口绿色洞口及安全进洞试点示范建设。

2.1 “四不三全二尽一保护”环保进洞

“四不”就是不多挖一方土,不多砍一棵树,不多挖一块草皮,不污染一滴水;“三全”就是全封闭、全隔离、全监测;“二尽”就是施工作业区的表土剥离做到应剥尽剥,植物移植应移尽移;“一保护”就是全面保护珍稀植物和野生动物。如图1~图5所示。

图2 拉月隧道4号横洞

图3 拉月隧道6号横洞

图4 隧道洞顶与森林硬隔离

图5 洞顶天沟在树林中穿行施作,不破坏森林

2.2 “五不”安全进洞

“五不”安全进洞就是洞口安全防护措施不到位不进洞,截排水措施不到位不进洞,实验室、混凝土拌和站、炸药库等临建设施未验收不进洞,污水处理设施不达标不进洞,主要施工装备不到位不进洞。如图6~图11所示。

图6 二郎山隧道进口平导

图7 天全隧道进口

图8 康定隧道2号斜井

图9 色季拉山隧道出口

图10 色季拉山隧道林芝镇横洞

图11 色季拉山隧道隆巴沟斜井

3 两隧一桥先期开工段洞口试点示范建设

3.1 康定2号隧道出口草原式洞口防护及环水保管理

3.1.1 概况

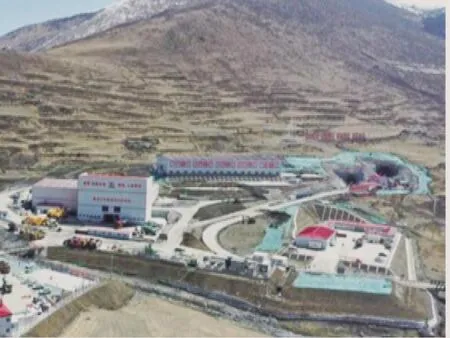

川藏铁路康定2号隧道出口位于康定市瓦泽乡水桥村,洞口海拔3 720 m,根据施工生产需求,洞口布置有拌和站、钢构件加工厂、试验室、施工生产指挥中心、污水处理厂等临建设施,占地面积5.33 hm2(约80亩),如图12、图13所示。

图12 隧道洞口地形地貌

图13 出口工区大临及洞口分布

3.1.2 试点示范建设的背景

(1)特殊的地理位置

项目位于康定市瓦泽乡水桥村,上接康巴第一关、下承光影新都桥,与沿线最美国道318邻近并行且视野开阔,是对外展示川藏铁路形象的绝佳窗口。

(2)特殊的生态环境

隧道出口位于海拔3 700 m以上高度,周边区域土壤疏松,植被稀少,生态环境脆弱,一旦遭到破坏,很难恢复。因此,做好环水保施工,是康定2号隧道面临的一项重要课题。

(3)践行绿色工程的必然要求

绿色工程是习近平总书记对川藏铁路提出的“五大工程”的一项重要内容。为最大限度融入生态环境,融入山水风光,康定2号隧道出口段努力打造视觉冲击,突出工程建设场景与自然的和谐,引领示范亮点,触点带面,全面推进“五个工程、三个着力”建设。

3.1.3 试点示范建设主要内容

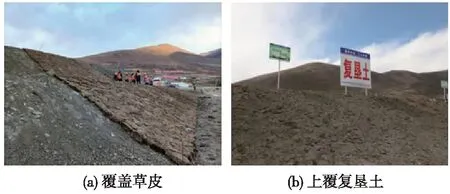

(1)剥离再复植,保护稀少的高山草甸。

康定2号隧道出口段,山上原始的植被主要是稀少的草皮和灌木,为了保护好原始的生态环境,在进场之初就成立了环水保工作小组,专门负责对表土及草皮的保护工作。

①探索正确的剥离方法

在表土剥离前,对表土现场进行调查和检测,严格对照表土价值等级分类表确定草皮和表土剥离厚度,探索出了不同的剥离标准。例如,一般情况下,按照草皮剥离10~15 cm,表土30~60 cm的要求进行剥离。由于施工区域内耕作层厚度存在差异,对土层深厚、肥沃的地方适当深剥,对土层较薄、肥力不高的地方适当浅剥,视现场情况能剥尽剥,把最肥沃的部分土壤剥离出来。

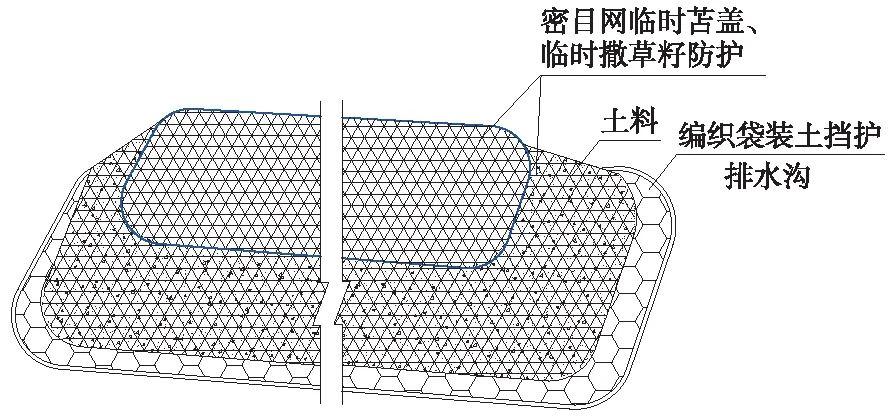

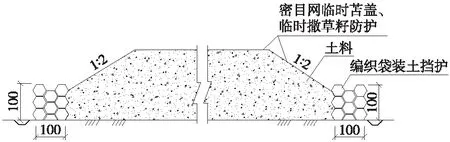

②妥善存放表土及草皮

根据施工场地情况,设置多处场地用来存放表土及草皮。草皮采用分层堆放方式集中堆放并设置标识牌。临时表土堆放高度一般不超过3 m,超过3 m的,采用“金字塔”结构,进行分级堆放,分级平台宽度1.5 m,土体边坡进行夯拍,坡面覆盖草皮或播撒草籽保证土壤肥力,并采用绿色防护网覆盖,防止水土流失。同时,采用编织袋装土作为表土堆放边坡临时护脚,在裸露处播撒草籽,对表土进行适当养护,保护表土及草皮土质成分,如图14~图17所示。

图14 剥离草皮集中堆放

图15 剥离土集中堆放

图16 表土防护示意

图17 表土堆放边坡防护(单位:cm)

③草皮复植,保护生态环境。

为了进一步营造草原式洞口的效果,施工现场除了必需的临时设施场地进行硬化外,其他区域均用草皮进行覆盖。先前剥离的草皮,经过人工养护后,进行“复位”,把草皮放回需要的地方,起到了美化环境的效果,如图18所示。

图18 剥离土覆盖草皮

④修建临时截排水沟,防止水土流失。

为了防止水土流失,在洞口上方修建了截水天沟,四周采用编织袋装有机土防护坡脚,防护高度1 m,宽度0.5 m。对坡顶和坡面进行夯实,防止水沟身沉降变形。

(2)污水处理,立足标准实现智能管理

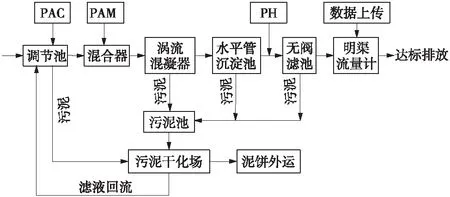

①建设每小时百吨级处理能力的污水处理站1座。处理工艺如图19所示。

图19 污水处理工艺

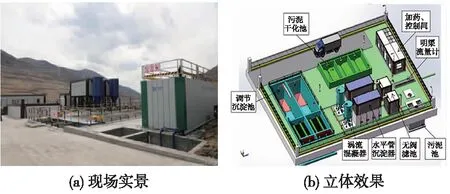

②采用初沉—涡流混凝—水平管沉淀—无阀滤池等工艺,将隧道内通过清污分流出的污水经严格程序化处理达标后,优先回收用于浇洒路面、灌溉植被等,多余部分进行排放。如图20所示。

图20 污水处理站结构布置

③污水处理全过程为智能化控制,除拌药过程需要1人辅助外,整个运行过程无需人工监管。

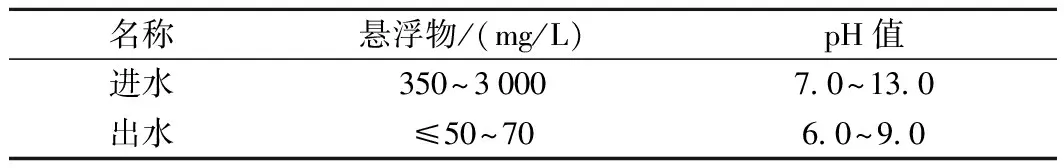

④污水处理后排放标准。排放标准为GB8978—1996《污水综合排放标准》中一级排放标准,回用水标准满足TB/T3007—2000《铁路回用水水质标准》及GB/T18920—2002《城市杂用水水质标准》中的相关标准。详见表1。

表1 进出水水质

3.2 色季拉山隧道林芝镇横洞“零刷坡”进洞与污水处理

林芝镇横洞全长1 147 m,洞口段为Ⅴ级围岩,采用钻爆法施工。地面植被不发育。

3.2.1 减少扰动,“零刷坡”安全环保进洞

林芝镇横洞洞口斜上方为G318国道,洞口山体陡峭,洞口严格执行“更早进更晚出”原则,避免大量刷坡,采用零刷坡进洞,确保施工安全和减少植被破坏。进洞29 m就完成了首板明洞浇筑,“零刷坡”和快速施工明洞及回填确保了软弱围岩地层隧道进洞施工安全。如图21所示。

图21 林芝镇横洞洞门

3.2.2 污水处理站同步投产,水质达标零污染

林芝镇横洞设计1座800 m3/h污水处理站,污水排放采用自动检测设备,确保污水零排放。如图22所示。

图22 横洞污水处理站

3.3 色季拉山隧道进口Ⅵ级围岩安全进洞施工

3.3.1 概况

(1)工程环境

新建川藏铁路色季拉山隧道进口,位于鲁朗镇东久村西侧早期崩坡积与冲沟堆积混合带上,进口仰坡较缓,植被茂密,场地较开阔,海拔3 098 m。

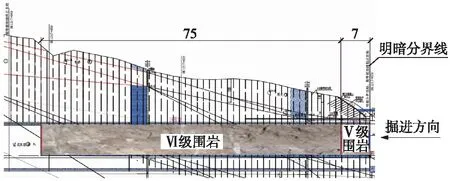

(2)进洞段落设计概况

隧道进口段Ⅴ级围岩段(DK1217+879~DK1217+886)长7 m、Ⅵ级围岩段(DK1217+886~DK1217+961)长75 m,如图23所示。

图23 色季拉山隧道进口段纵断面(单位:m)

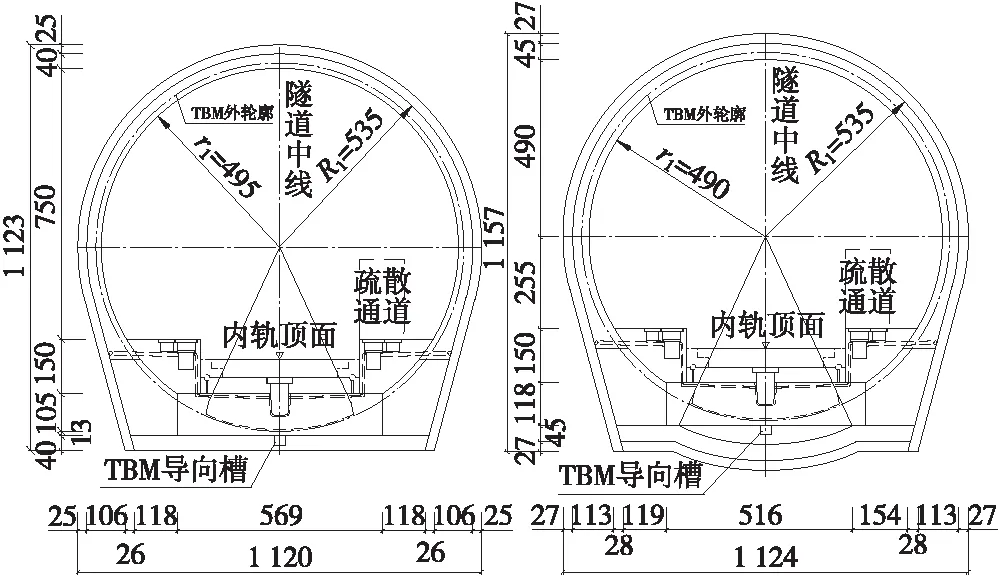

进口段左右线平均线间距为40 m,先采用钻爆法施工,后采用TBM法施工,其中左线进口钻爆段设计长度106 m,右线进口钻爆段设计长度107.79 m。进口段隧道洞口横断面如图24所示。

图24 进口段洞口横断面设计(单位:cm)

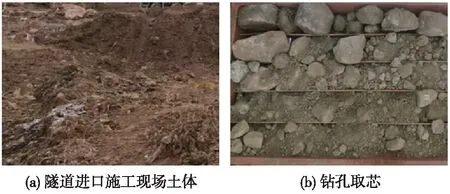

(3)进洞段落工程地质

进口段洞身坐落在早期形成的冲沟堆积体内,主要地层为第四系全新统坡、洪积物,包含黏性土、粉土、砂类土及碎石类土。隧道进口端有75 m饱和细砂层,施工过程中极易发生涌水涌砂,围岩稳定性极差。见图25。

图25 隧道进口地质状况

3.3.2 安全进洞主要做法和措施

(1)多重预加固手段稳地层

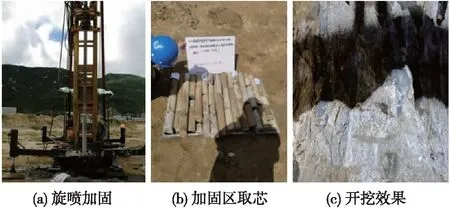

沿洞口导向墙拱顶150°范围打设直径108 mm、长度30 m的大管棚进行超前支护;洞口段和明洞边坡段均采用直径1.25 m的抗滑桩;在洞顶范围内施作竖向旋喷桩对洞身范围地层土体进行改良,如图26、图27所示。

图26 超前大管棚

图27 洞顶旋喷桩

竖向旋喷桩加固效果。取芯检验测得旋喷桩强度1.85 MPa,大于设计要求1.0~1.2 MPa,如图28所示。

图28 旋喷加固及效果

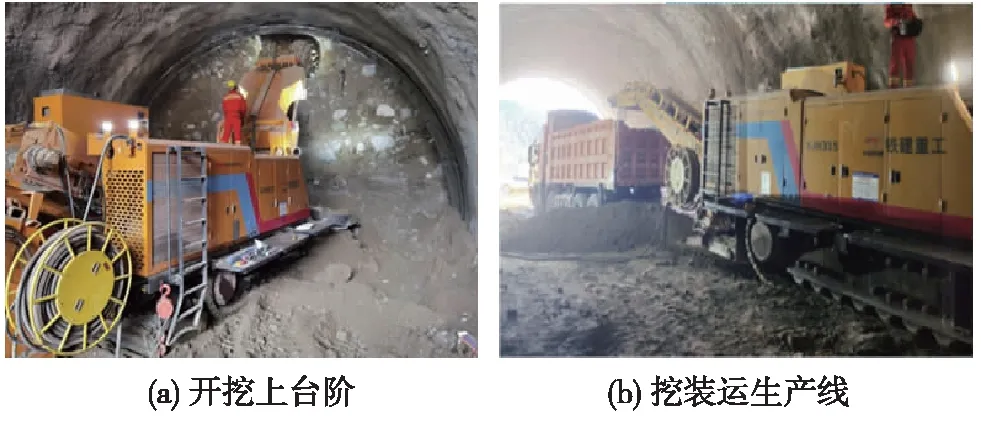

(2)悬臂掘进机开挖降扰动

采用悬臂掘进机进行两台阶法开挖,施工机械化程度高,可实现掘、装、运一体化,同时该设备机动灵活,开挖精准,对围岩损伤小、扰动少,可避免掌子面人工开挖带来的风险。该施工方式具有如下优点。

开挖过程稳定、安全,作业人员远离掌子面;线形超挖量易于控制,平均线形超挖量10~15 cm;开挖与出渣同步进行,工序循环流畅,每循环进尺0.6 m,耗时约3 h,如图29所示。

图29 悬臂掘进机施工

(3)控进尺强支护保安全

每循环进尺0.6 m,采用锚杆+钢筋网+喷射混凝土+钢拱架联合支护,开挖进洞37.8 m后施作仰拱,及时封闭成环。

洞内左线最大沉降值为21.9 mm,右线最大沉降值30.7 mm,施工期间隧道未出现坍塌、掉拱。

4 结语

川藏铁路环保要求严格,生态脆弱,隧道洞口边仰坡高陡、稳定性差,洞口施工难度大。通过探索并在川藏铁路先期开工的隧道进行试点示范建设的工程实践,提出了零刷坡安全环保进洞理念,主要包括“四不三全二尽一保护”环保进洞措施和“五不”安全进洞方法,并在后续开工的隧道设计中进行全面推广和应用,取得了较好效果,确保了隧道进洞安全,符合川藏铁路苛刻的环保要求,对今后隧道安全进洞施工具有引领和示范作用。