行为改变模式下健康教育对白血病化疗患者治疗依从性及心理状态的影响

2021-10-10周丽丽方文娟李红肖洪锐

周丽丽 方文娟 李红 肖洪锐

白血病是常见恶性肿瘤性疾病之一[1]。化疗是其治疗的主要方法,但是许多患者因不能忍受化疗带来的不良反应,会产生恐惧、抵触、抑郁等情绪,不良情绪会影响患者的治疗效果及预后[2];且部分患者对白血病认知较差,同时受治疗费用较高的影响,其治疗依从性不高[3]。行为改变模式下的健康教育是依据患者当前所处行为状态,分析其心理诉求,从而制定符合患者的分阶段的健康宣教护理方案,有效改善患者负性情绪管理,并改变自身不良行为[4]。本次研究采用行为改变模式下的健康教育对白血病化疗患者进行干预,探究其对患者治疗依从性及心理状态的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2019 年7 月至2020 年6 月来丽水市中心医院就诊的白血病化疗患者107 例,其中男性55 例、女性52 例;年龄21~69 岁,平均年龄(49.80±6.15)岁;纳入标准为:①患者符合白血病诊断[5]标准,且经骨髓穿刺确诊;②年龄>18 岁;③患者及其家属均知情并同意参与本次研究。排除标准为:①伴有严重心、肝、肾脏疾病;②伴有其他恶性肿瘤;③伴有精神障碍或认知障碍等;④存在抑郁症;⑤病情严重不愿配合化疗。按照随机数表法分成观察组(n=53)和对照组(n=54)。观察组中男性28 例、女 性25 例;年 龄21~68 岁,平均年龄(39.42±6.57)岁;疾病类型:慢性粒细胞白血病6 例、急性非淋巴细胞白血病27 例、急性淋巴细胞白血病20 例;文化程度:初中及以下18 例、高中及大专20 例、本科以上15 例。对照组中男性27 例、女性27 例;年龄22~69 岁,平均年龄(40.36±6.28)岁;疾病类型:慢性粒细胞白血病7 例、急性非淋巴细胞白血病28 例、急性淋巴细胞白血病19 例;文化程度:初中及以下17 例、高中及大专19 例、本科以上18 例。两组患者的一般资料比较,差异均无统计学意义(P均>0.05)。

1.2 方法 对照组采用常规健康教育干预。观察组采用行为改变模式下健康教育:首先组建行为改变模式健康教育小组,由1 名护士长及6 名护士组成,具体实施分为5 个阶段:①无意识阶段:与患者及家属进行一对一沟通,了解患者的疾病情况、经济状况及心理状态以及兴趣爱好等。同时通过视频、小册子等向患者进行白血病相关知识宣教,以及饮食、休息指导、情志护理等,向患者介绍行为改变理论相关知识,使其积极配合医护工作。②意图阶段:开展集中讲座,分析不良生活方式及焦虑、抑郁等情绪对疾病影响,引导患者对自身错误观念的发现,解决患者内心矛盾,使其主动意识到遵循医嘱的重要性,强化内在改变动力,坚定改正不良习惯,并注重调节自我情绪。③准备阶段:评估患者的自我承受能力及行为能力,帮助患者设立行为转变目标,并分析患者的整体健康行为与目标之间的差异性,诱导患者发现其中的矛盾点,进而激发其行为转变动机。强化患者坚持化疗的信心,帮助患者解决实际问题,寻找社会支持等,缓解患者经济压力。④行动阶段:需鼓励患者坚持,让患者体会到正确的健康行为对机体恢复的促进作用,并及时解决患者在行为改变过程中的疑问。患者在医院化疗期间,同时开展白血病病友交流大会,促进患者间的交流,并让遵医治疗效果较好患者现身说法,激励患者坚持治疗。同时向其介绍国内及国际上治疗经验,让患者看到希望。⑤维持阶段:对患者采用微信、电话的方式进行随访,每周1 次,帮助患者持续保持健康的生活行为状态。两组均干预3 个月。

1.3 观察指标 ①干预后比较两组患者依从性[6]。②干预前后,采用焦虑自评量表[7](self-rating anxi⁃ety scale,SAS)和抑郁自评量表[8](self-rating depres⁃sion scale,SDS)对患者进行测评。SAS 评分<50 分为无焦虑,50~59 分为轻度焦虑,60~69 分为中度焦虑,70 分以上为重度焦虑。SDS评分<53 分为无抑郁,53~62 分为轻度抑郁,63~72 分为中度抑郁,>72 分为重度抑郁。③干预前、后采用症状自评量表(symptom checklist scale,SCL-90)[9]进行评估患者心理健康程度,分数越高症状越严重。④干预后采用自制护理满意度评分表进行满意度调查,分为5 个维度:健康教育、护理技术、护理态度、心理干预、专业知识,每个维度20 分,分数越高满意度越高。

1.4 统计学方法 采用SPSS 20.0 统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,设P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗依从性比较见表1

表1 两组治疗依从性比较

由表1 可见,干预后,观察组患者的治疗依从性明显高于对照组,差异有统计学意义(χ2=5.92,P<0.05)。

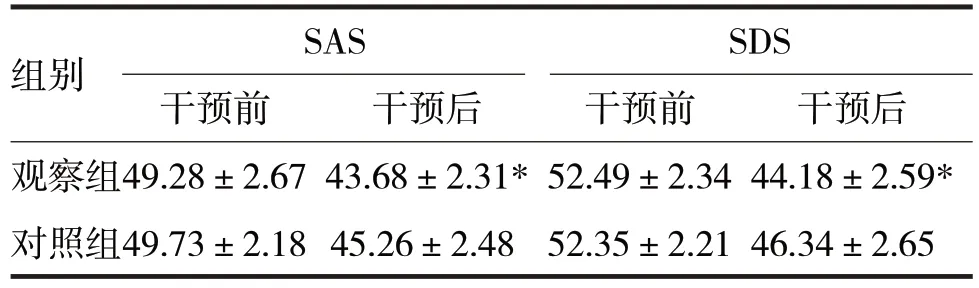

2.2 两组患者干预前后的焦虑、抑郁评分比较见表2

由表2可见,干预前,两组患者的SAS、SDS评分比较,差异均无统计学意义(t分别=0.96、0.32,P均>0.05),干预后,观察组患者SAS 及SDS 评分均低于对照组,差异均有统计学意义(t分别=3.41、4.26,P均<0.05)。

表2 两组患者干预前后的焦虑、抑郁评分比较/分

2.3 两组干预前后的SCL-90评分比较见表3

表3 两组干预前后的SCL-90评分比较/分

由表3 可见,干预前,两组患者的躯体化、强迫症状、人际关系、抑郁、焦虑、敌对性、恐怖、偏执、精神病性比较,差异均无统计学意义(t分别=1.85、0.56、0.21、0.77、0.40、0.20、0.38、0.79、0.32,P均>0.05),干预后,观察组患者的躯体化、强迫症状、人际关系、抑郁、焦虑、敌对性、恐怖、偏执、精神病性均低于对照组,差异均有统计学意义(t分别=5.76、5.14、7.47、8.68、7.00、4.61、7.88、6.94、8.31,P均<0.05)。

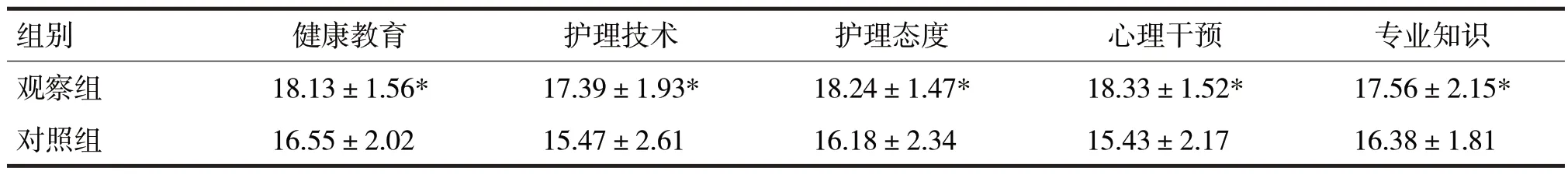

2.4 两组患者的护理满意度比较见表4

表4 两组护理满意度比较/分

由表4 可见,观察组患者护理满意度各项评分均高于对照组,差异均有统计学意义(t分别=4.52、4.32、5.44、7.99、3.07,P均<0.05)。

3 讨论

白血病是典型的血液科疾病,化疗是治疗的重要手段。但大多数患者由于缺乏化疗知识,害怕化疗,治疗依从性较低,降低了治疗效果并影响患者预后[10]。因此,需采用科学而有效的行为对患者进行干预,提高其治疗依从性,并改善其负性心理。行为改变理论包括变化阶段、变化过程、自我效能、决策平衡4大模块。该模式下的健康教育分为5 个阶段,以社会心理学为基础,关注患者每个阶段的心理及行为变化过程,从而提供针对性地指导,保证健康教育的时效性,从而促进疾病的治疗及康复[11]。

本次研究结果显示,干预后,观察组患者的治疗依从性为90.57%,高于对照组的72.22%(P<0.05),说明采用行为改变模式下的健康教育干预能够提高患者的治疗依从性。本次研究从无意识及意图阶段侧重对白血病患者健康行为意识的培养,使其认识到遵医治疗的重要性,准备、行为阶段强化患者对坚持健康行为及遵医治疗的信心,并培养其自主能力,使其主动配合治疗,维持阶段通过随访,依靠家庭力量,保证患者的治疗依从性。

白血病患者在得知自己患病后,心理反应极大,很容易出现焦虑、抑郁等悲观情绪,甚至产生轻生念头[12]。本次研究结果显示,干预后,观察组SAS、SDS 评分、SCL-90 各项评分均低于对照组(P均<0.05),说明采用行为改变模式下的健康教育对白血病患者进行干预能够有效改善患者负性情绪。行为改变模式下的健康教育要求护理人员与患者建立互助关系,护理人员要理解患者,帮助患者逐渐了解疾病相关知识及应对方法,督促患者在平时的日常生活中自觉采取健康行为,提高其希望水平,并积极进行自我调整,在不同阶段给予患者所需帮助,从而有效激发患者的内在潜能,改善患者的负性情绪[13,14]。同时,本次研究结果还显示,干预后观察组患者护理满意度更高(P<0.05),说明采用行为改变模式下的健康教育能提高护理满意度。

综上所述,采用行为改变模式下的健康教育干预白血病患者能够提高患者的治疗依从性,降低患者焦虑、抑郁情绪,调节患者心理状态,有利于疾病治疗。