祁连山大野口流域青海云杉种群数量动态

2021-10-09刘贤德黄冬柳刘润红赵维俊敬文茂

拓 锋,刘贤德,*,黄冬柳,王 立,刘润红 ,赵维俊,敬文茂

1 甘肃农业大学林学院, 兰州 730070 2 甘肃省祁连山水源涵养林研究院, 张掖 734000 3 广西大学林学院, 南宁 530004

种群数量动态常常用来反映种群规模或密度在时空上的变化规律,是植物种群个体生存能力与外界环境因素相互作用的结果,也一直是种群生态学研究的核心议题之一[1]。种群统计是研究种群数量动态的基本方法[2],其核心内容主要包括年龄结构、生命表、存活曲线、生存动态指数和时间序列分析等方面。其中,种群年龄结构可以反映种群目前的结构状态及其动态发展趋势,并且可以在一定程度上揭示种群与环境之间的相互关系以及种群在群落中的地位和作用[3-4]。生命表可以直观地看到种群的存活率、死亡率、消失率和生命期望等重要种群特征,是反映种群结构及种群数量动态变化的重要手段[5],既能反映种群的生命过程和生存现状,又可以预测种群未来的变化趋势及其在特定条件下生存与繁衍的可能性[6]。生存分析能够辅助种群生命表分析,更好地阐明种群的结构现状及其发展规律[7-8]。动态指数能对群落结构动态进行定量比较评价,弥补种群结构动态比较评价中等级归类划分粗放等缺陷[9]。时间序列分析则能预测未来年龄结构及发展趋势[10]。因此,综合利用植物种群的年龄结构、生命表、生存分析、动态指数和时间序列分析等方法研究种群数量动态,有助于人们更好地认识种群的现状、生态特性、形成机制与演替规律,预测种群未来发展趋势,对种群及群落的合理利用、保护与恢复等具有重要意义[11-12]。

祁连山是中国西部的主要山脉之一,位于青藏高原、内蒙古高原和黄土高原三大高原交汇带,是黑河、石羊河和疏勒河等6大内陆河和黄河流域的重要水源产流地,也是我国国家重点生态功能区和生物多样性保护的优先区域,更是我国重要的生态安全屏障,在维护我国生态平衡中起着不可或缺的作用[13-14]。祁连山山地森林的主要建群种—青海云杉(Piceacrassifolia),为松科(Pinaceae)云杉属(Picea)乔木,是中国青藏高原东北边缘特有树种,多以纯林形式存在,呈带状或斑块状分布于海拔2300—3300 m的阴坡和半阴坡,分布面积占祁连山水源涵养林面积的24.74%,占乔木林面积的75.72%,它对于保护生物多样性、调节区域气候、涵养水源乃至维持区域生态平衡都起着至关重要的作用[15-16]。部分学者已经对青海云杉进行了大量的研究,主要集中在水文生态效应[17]、土壤理化性质特征[18]、物种组成及结构特征[19-20]、径向生长等生理生态特征[21]以及种子萌发[22]等方面,而关于其种群数量动态方面的研究尚鲜见报道。鉴于此,本研究基于祁连山大野口流域10.2 hm2青海云杉动态监测样地的群落结构数据,通过绘制种群年龄结构图,编制静态生命表,绘制存活曲线、死亡率曲线、消失率曲线和生存函数曲线,同时结合种群数量动态量化指数及时间序列分析等方法分析青海云杉种群数量特征,旨在揭示该区域青海云杉种群结构特征以及预测未来种群结构的变化动态趋势,进而为祁连山地区植被的保护与恢复、森林经营与管理、生物多样性保护等提供理论依据和实践指导。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

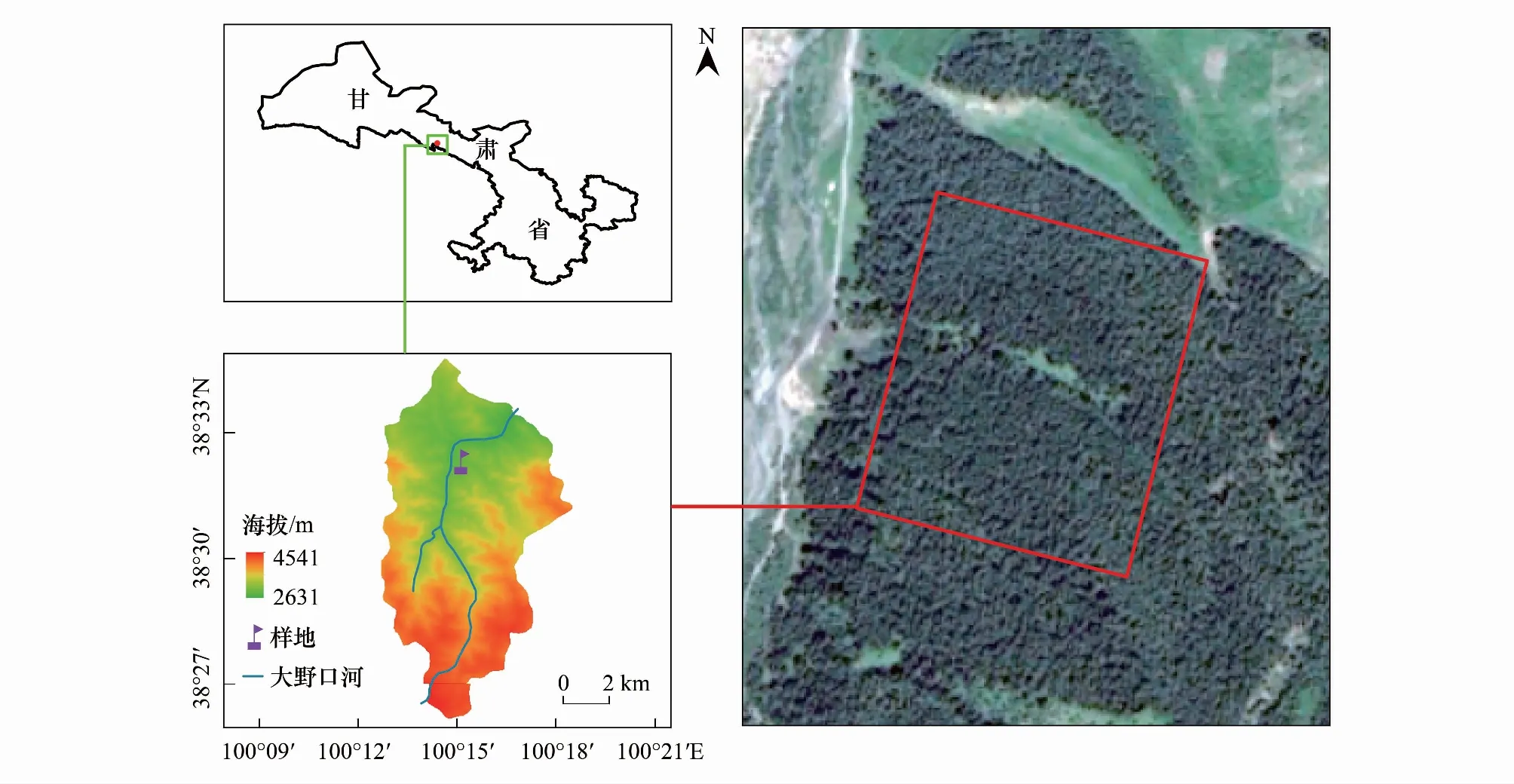

研究区位于祁连山中段北坡的大野口流域,地理位置为100°13′—100°16′ E,38°16′—38°33′ N,流域面积为68.06 km2(图1)。此流域地形复杂多样,属北祁连山褶皱带,高山深谷地貌特征显著,海拔2650—4600 m。该地气候属于温带大陆性高寒半干旱、半湿润山地气候,雨热基本同期,年平均气温5.4 ℃,最高月(7月)平均气温19.6 ℃,最低月(12月)平均气温-12.5 ℃,年降水量为300—500 mm,主要集中在6—9月,年蒸发量为1488 mm,年均相对湿度为60%[23]。该流域内自然条件复杂,水热条件差异较大,植被和土壤均存在明显的垂直梯度,随着海拔的升高植被类型依次为山地草原植被、山地森林草原植被、亚高山灌丛草甸植被以及高山冰雪植被[15];土壤成土母质以钙质岩为主,土壤类型依次为山地栗钙土、山地灰褐土、高山草甸土和石质高山荒漠土,土层厚度随海拔升高逐渐降低[19]。研究区主要乔木物种有青海云杉、祁连圆柏(Juniperusprzewalskii);主要灌木物种有金露梅(Potentillafruticosa)、银露梅(Potentillaglabra)、鬼箭锦鸡儿(Caraganajubata)、吉拉柳(Salixgilashanica)、山生柳(S.oritrepha)、鲜黄小檗(Berberisdiaphana)和高山绣线菊(Spiraeaalpina);主要草本植物有珠芽蓼(Polygonumviviparum)、黑穗薹草(Carexatrata)、针茅(Stipacapillata)和马蔺(Irislactea)等。

图1 祁连山大野口流域青海云杉10.2 hm2森林动态监测样地分布图Fig.1 The sample distribution map map of the 10.2 hm2forest dynamics plot of Picea crassifolia population in Dayekou basin of Qilian Mountains

1.2 研究方法

1.2.1群落学调查

参照CTFS(Center for Tropical Forest Science)和中国森林生物多样性监测网络(CForBio)的大样地建立与监测技术规范[24](http://www.ctfs.si.edu/),于2010—2011年在祁连山国家级自然保护区大野口流域建立了一块面积10.2 hm2的青海云杉动态监测样地(100°15′00″ E, 38°31′48″ N)。整个样地呈长方形,南北方向340 m,东西方向300 m,最低海拔2856 m,最高海拔2962 m,最大高差106 m,坡向西南。以样地西北角为原点,利用全站仪将整个样地划分成255个20 m × 20 m的样方,再将每个20 m × 20 m的样方细分成16个5 m × 5 m的小样方,对样方内所有胸径(DBH) ≥ 1 cm的木本个体及其分支进行涂漆,挂牌标记以便进行永久监测,记录物种名、相对坐标、胸径、冠幅、枝下高和植物生长状况等信息。

1.2.2青海云杉种群龄级划分

由于在相同的环境条件下,同一树种的径级和龄级对环境的响应具有一致性[25],且样地内该物种的年龄数据很难获取。因此,本研究采用“空间差异代替时间变化”,即用胸径径级结构(胸径大小)代替年龄结构来划分种群的不同龄级[26],将龄级大小顺序看成时间顺序关系,分析青海云杉种群动态变化[27-28]。本研究根据样地内青海云杉胸径的调查数据,同时结合样地内青海云杉的生物学特性和生长情况,参照陈银萍等[29]、丁国民等[30]对青海云杉种群龄级结构的划分标准,依据青海云杉胸径大小将其划分成11个龄级,其中第1龄级为1.0 cm≤DBH<5.0 cm,第2龄级为5.0 cm≤DBH<12.5 cm,第3龄级为12.5 cm≤DBH<17.5 cm,之后以 5.0 cm为间距增加一龄级,即第4龄级为17.5 cm≤DBH<22.5 cm,依此类推,47.5 cm≤DBH<52.5 cm的个体为第10龄级,因DBH>52.5 cm的个体数较少,且只有1株青海云杉个体的胸径大于62.5 cm,因此将其归并入第11龄级,即第11龄级为52.5 cm≤DBH<62.5 cm。并采用此标准来统计各龄级青海云杉的个体数量,以龄级为坐标,各龄级个体数占种群总个体数的百分比为纵坐标(%),绘制青海云杉种群年龄结构图。同时,该研究参照刘建泉[31]等对青海云杉种群径级结构的划分标准,结合样地内青海云杉胸径的实际情况以及青海云杉的生物特性,将青海云杉种群划分为4个年龄阶段,即幼树阶段,1.0 cm≤DBH<5.0 cm (对应第1龄级);小树阶段,5.0 cm≤DBH <12.5 cm(对应第2龄级);中树阶段,12.5cm≤DBH<22.5 cm(对应第3—4龄级);大树阶段,DBH ≥ 22.5 cm(对应第5—11龄级)。

1.2.3静态生命表编制

根据样地内青海云杉不同龄级个体数量的分布特征,结合江洪[32]的方法编制了青海云杉种群的静态生命表。表中参数如下:x为龄级数,ax是在x龄级内现存的个体数;a0为ax的初始值;lx是在x龄级标准化存活个体数(一般转化为1000),lx=ax/a0×1000;dx是从x到x+1龄级间隔期内标准化死亡数,dx=lx-lx+1;qx是x到x+1龄级间隔期内死亡率,qx=dx/lx×100%;Lx是从x到x+1龄级间隔期内仍存活的个体数,Lx=(lx+lx+1)/2;Tx是x龄级到超过x龄级的存活个体总数,Tx=∑Lx;ex是进入x龄级个体的生命期望或平均期望寿命,ex=Tx/lx;Kx是各径级组的致死力(损失度),即种群消失率,Kx=lnlx-lnlx+1;Sx是种群存活率,Sx=lx+1/lx。生命表中各项均互相关联,可以通过野外调查获得的实测值ax或dx求得。

1.2.4种群存活曲线、死亡曲线和消失率曲线绘制

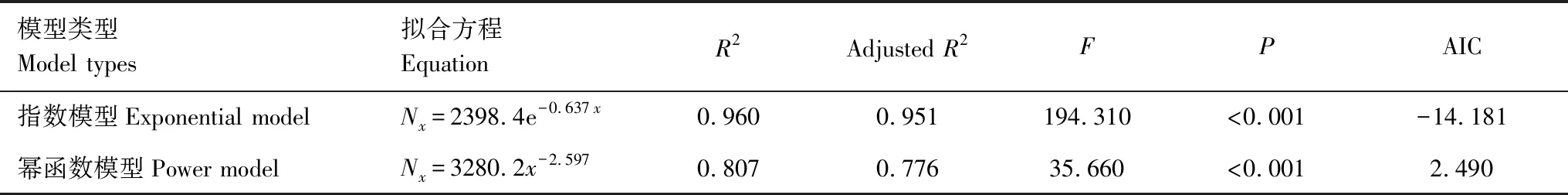

本研究以龄级和标准化存活个体数的自然对数值lnlx分别作为绘制青海云杉种群存活曲线的横坐标和纵坐标。 Deevey[33]将种群存活曲线划分为3种基本类型: Deevey-Ⅰ型(A型)为凸型,该类型种群中大部分个体都能活到其平均生理寿命,当达到平均生理寿命时,在较短时间内全部死亡; Deevey-Ⅱ型(B型)为直线型,该类型种群中不同龄级个体的死亡率大致相同; Deevey-Ⅲ型(C型)为凹型,表示种群中幼体死亡率较高,成年后个体的死亡率较低,种群相对稳定。为了判断青海云杉种群生存曲线的类型,本文参考Hett & Loucks[34]提出的数学模型,采用指数模型Nx=N0e-bx、幂函数模型Nx=N0x-b分别对Deevey-Ⅱ型和Deevey-Ⅲ型存活曲线进行拟合。式中Nx、N0分别表示x龄级的存活个体数和种群形成初期的个体数,b为死亡率。

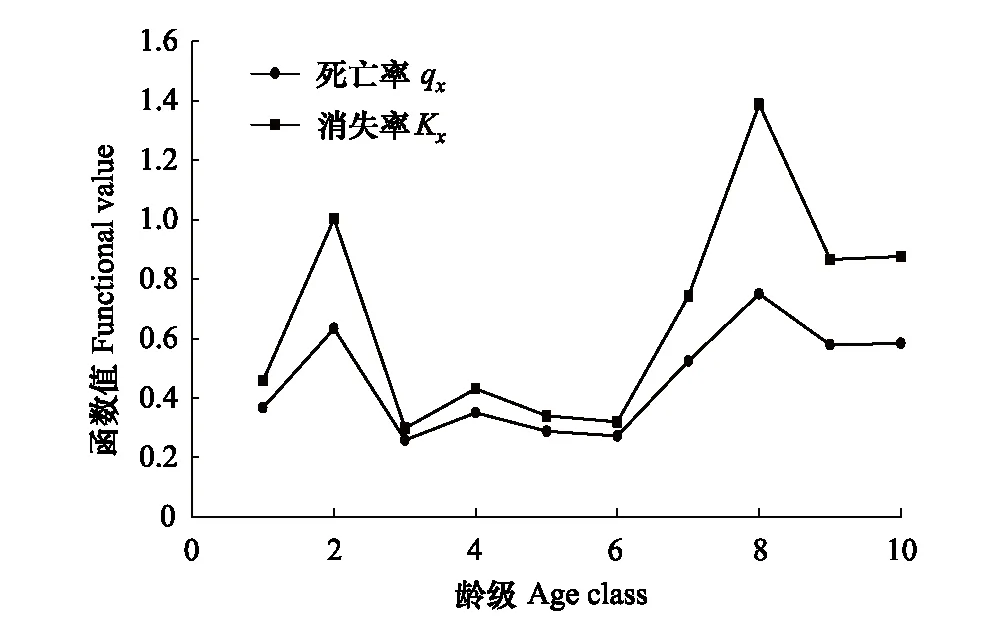

种群的死亡曲线和消失率曲线以年龄级(x)为横坐标,x到x+1龄级间隔期内死亡率(qx)和种群消失率(Kx)为纵坐标进行作图。

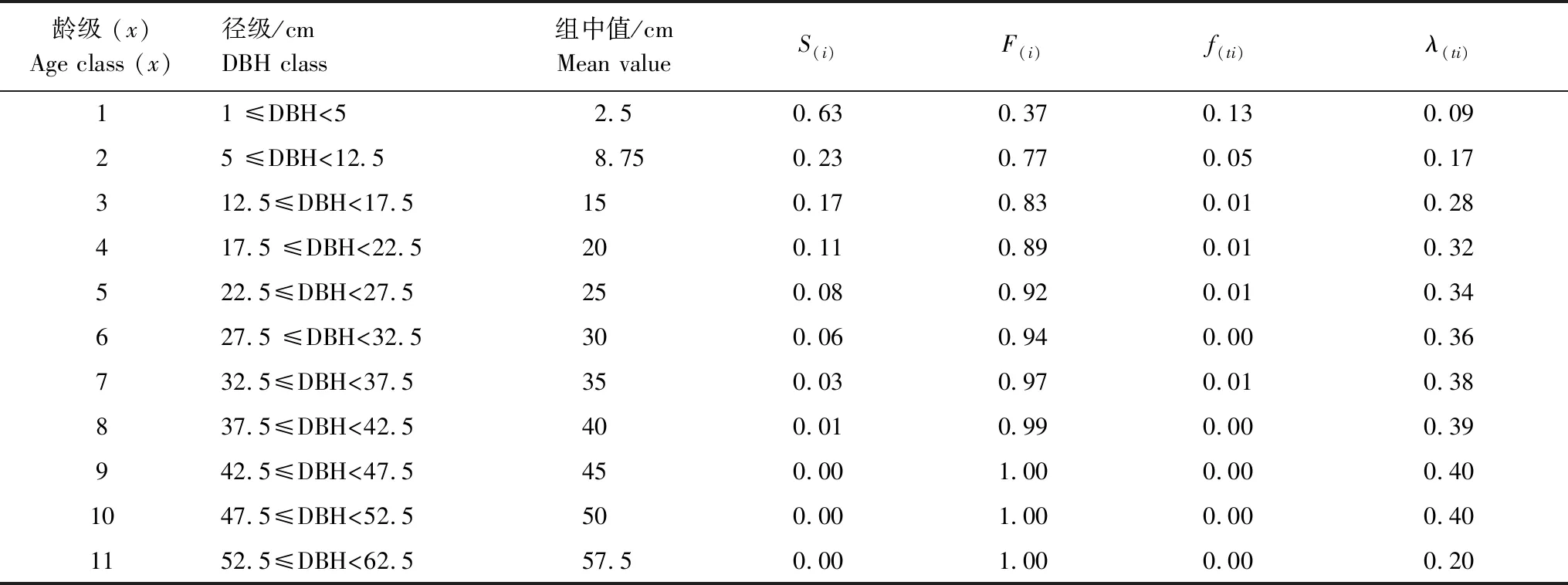

1.2.5生存分析方法

为了更好地分析青海云杉的种群结构特征,揭示其生存规律,本研究以种群静态生命表为基础,将生存分析中的4个函数引入种群生存分析中:即种群生存率函数S(i)、累计死亡率函数F(i)、死亡密度函数f(ti)和危险率函数λ(ti),4个生存函数的计算公式如下:

S(i)=S1S2S3……Si

F(i)=1-S(i)

f(ti)=[S(i-1)-Si]/hi=S(i-1)×qi/hi

λ(ti)=2(1-Si)/[hi(1+Si)]

式中,Si代表种群存活率,qi代表死亡率,hi代表龄级宽度。以4个生存函数的估算值为依据,将径级所对应的龄级作为横坐标,分别以标准化生存率、累积死亡率、死亡密度和危险率为纵坐标,绘制生存率曲线、累积死亡率曲线、死亡密度曲线和危险率曲线图[7]。

1.2.6种群数量动态量化方法

本研究采用陈晓德[9]的植物种群与群落结构动态量化分析方法定量描述青海云杉的种群动态。种群内两相邻龄级间个体数量变化动态指数(Vn)、不考虑外部干扰时整个种群的数量变化动态指数(Vpi)和考虑未来受到外部干扰影响时种群年龄结构动态指数(Vpi′)来客观地分析种群数量动态变化趋势。3个动态指数的计算公式如下:

式中,Vn表示种群从n到n+1龄级间个体数量的变化动态指数,Vpi表示忽略外部干扰时整个种群的数量变化动态指数,可由各年龄级间动态(Vn)对年龄级个体数(Sn)进行加权分配而得。Sn与Sn+1分别为第n、第n+1龄级的个体数量,k表示种群年龄级数量,此处取11, max(…)和min(…)取括号中数列的极大值和极小值,-1≤Vn(或Vpi或Vpi′)≤1,当Vn、Vpi或Vpi′取正、负、零值时,分别表示种群内两相邻龄级间个体数量(或整个种群年龄结构)的增长、衰退、稳定的结构动态关系。若考虑种群未来受到外部干扰影响时, 种群年龄结构动态指数(Vpi′)与年龄级数量(k)和各年龄级个体数(Sn)有关,即k和Sn对未来外界干扰存在“稀释效应”,可通过k与Sn根据条件概率法估计其最大概率值,修正为Vpi′式。

1.2.7种群数量动态的时间序列预测模型

参考肖宜安等[35]的研究方法,采用时间序列分析中的一次移动平均法对青海云杉种群年龄结构动态进行模拟和预测,计算公式如下:

式中,t表示需要预测的未来时间年限(本文为龄级时间),n为龄级,Xk表示当前k龄级的种群存活数,Mn表示未来t个龄级时间后n龄级的种群存活数,是近期t个观测值在n时刻的平均值,称为第t周期的移动平均。本研究应用此模型,以青海云杉种群的实际调查数据中各龄级对应的个体数为基准年数据,对青海云杉各龄级在未来2、4、6和8个龄级时间后的个体数量进行预测,并根据结果绘制年龄与株数的关系图。本研究所有统计分析和绘图均在Excel 2019或R 3.6.2(R Development Core Team, 2019)软件中完成。

2 结果与分析

2.1 青海云杉种群年龄结构

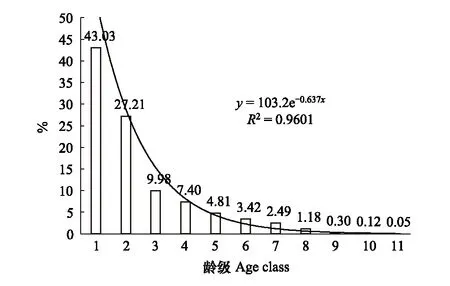

图2 祁连山大野口流域青海云杉种群的年龄结构 Fig.2 Age structure of Picea crassifolia population in Dayekou basin of Qilian Mountains

在10.2 hm2青海云杉林动态监测样地内选取DBH ≥ 1 cm的青海云杉个体19250株(去除了枯立木和少量异常值数据),种群密度为1887株/hm2,种群平均胸径为10.1 cm。青海云杉种群的年龄结构如图2所示,第1和2龄级的个体数分别为8283株和5238株,分别约占总个体数的43.03%和27.21%,这两个龄级所占的比例最大,该种群的幼苗和小树个体非常丰富。该种群第3、4龄级的个体分别为1921株和1425株,约占总个体数的9.98%和7.40%,只有少量个体能够成长为中树。该种群第5—11龄级的个体数分别为926株、659株、479株、228株、57株、24株和10株,约占总个体数的4.81%、3.42%、2.49%、1.18%、0.30%、0.12%和0.05%,大树的个体数量较少。由此可见,青海云杉种群个体随着年龄的增长,个体数量逐渐减少,其种群年龄结构呈倒“J”型分布。

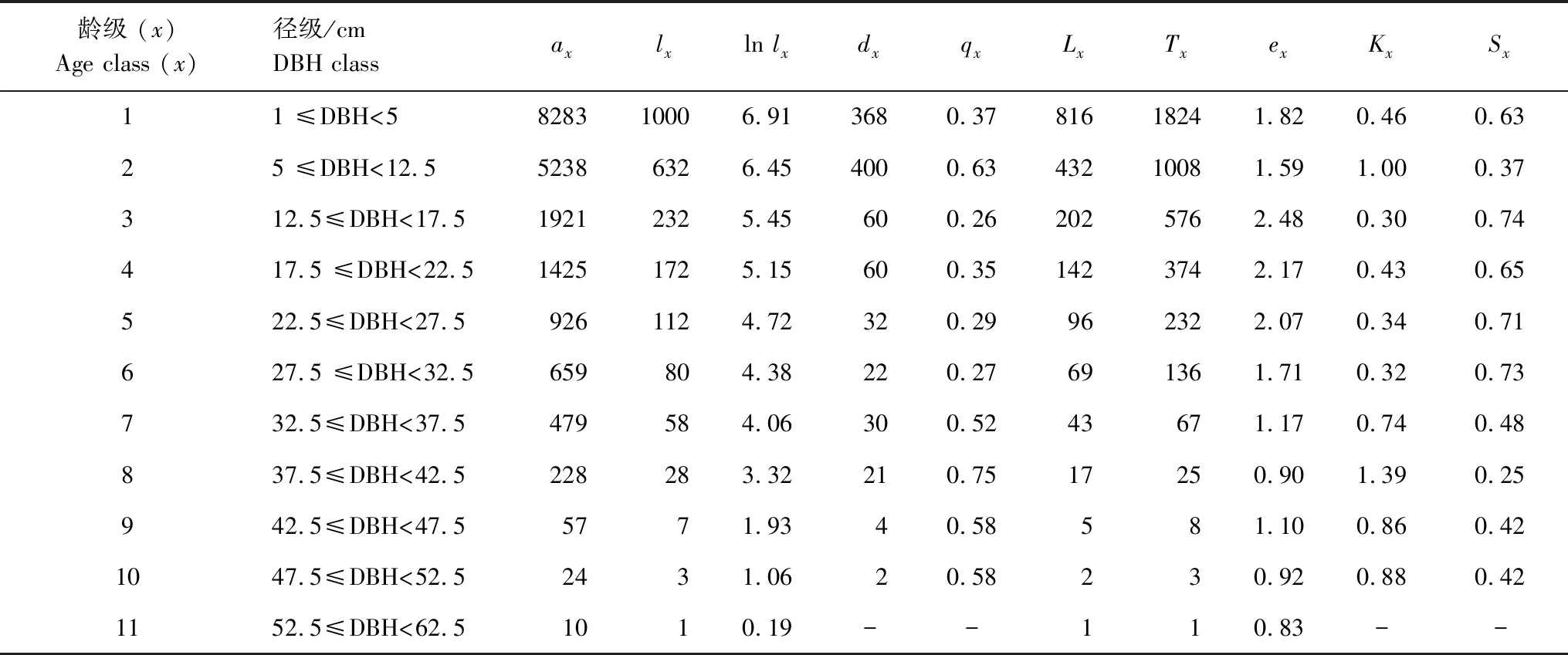

2.2 青海云杉种群静态生命表

由青海云杉种群的静态生命表(表1)可知,青海云杉种群不同龄级个体存活数差别较大,总体表现为个体数随龄级增加而下降。青海云杉种群在第2龄级时死亡率qx和消失率Kx均出现了高峰值,到第3龄级时只有约第1龄级的1/4个体幸存下来。该种群进入中树阶段后,死亡率qx和消失率Kx逐渐稳定;但从第6龄级以后,种群的死亡率qx和消失率Kx开始上升,在第8龄级出现最大值。生命期望值ex和存活率Sx在第3龄级时最高,而消失率Kx最小。在第8龄级时,生命期望值ex倒数第二,存活率Sx也最小,消失率Kx最大,种群出现衰退。

表1 祁连山大野口流域青海云杉种群静态生命表

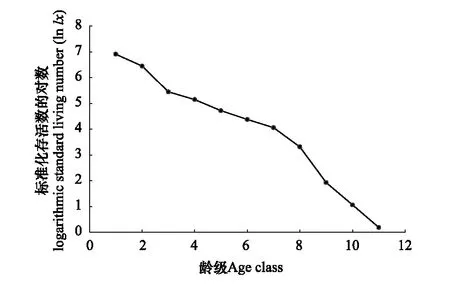

2.3 青海云杉种群存活曲线、死亡曲线以及消失率曲线

参照Hett & Loucks的方法,采用指数模型Nx=N0e-bx和幂函数模型Nx=N0x-b对存活数和龄级关系进行拟合,若指数方程拟合效果好,存活曲线为Deevey-Ⅱ型;若幂函数拟合效果好,存活曲线为Deevey-Ⅲ型。模型拟合结果如表2所示,指数模型的R2、调整R2和F值均大于幂函数模型,且指数模型的AIC小于幂函数模型,两个模型的P值也都达到极显著水平,说明指数模型的拟合效果更好。表明青海云杉种群存活个体数与龄级之间符合指数模型,则存活曲线近似于一条直线(图3),根据Deevey[33]对存活曲线的划分,该种群的存活曲线属于Deevey-Ⅱ型,表明该种群随着年龄的增长,存活个体数逐渐减少,且在不同年龄阶段整体的死亡率相差不大,这与年龄结构和生命表的分析结果基本相同。

表2 祁连山大野口流域青海云杉种群存活曲线的模型拟合结果

如图4所示,青海云杉种群的死亡率和消失率曲线变化趋势基本保持一致,即在死亡高峰期(低峰期)同时出现消失率极大值(极小值),但死亡率曲线的变化幅度相对更小。在第2龄级,青海云杉种群的死亡率qx和消失率Kx较高。从第3龄级开始,青海云杉种群的死亡率qx和消失率Kx突然下降,达到最低值,并在第3龄级到第6龄级趋于稳定状态。在第6龄级之后,青海云杉种群的死亡率qx和消失率Kx迅速上升,直到第8龄级出现最大值。在第8龄级之后,青海云杉种群的死亡率qx和消失率Kx呈现下降乃至稳定趋势。

图3 祁连山大野口流域青海云杉种群存活曲线 Fig.3 Survival curve of Picea crassifolia population in Dayekou basin of Qilian Mountains

图4 祁连山大野口流域青海云杉种群死亡率(qx)和消失率(Kx)曲线Fig.4 Mortality rate (qx) and vanishing rate (Kx) curves of Picea crassifolia population in Dayekou basin of Qilian Mountains

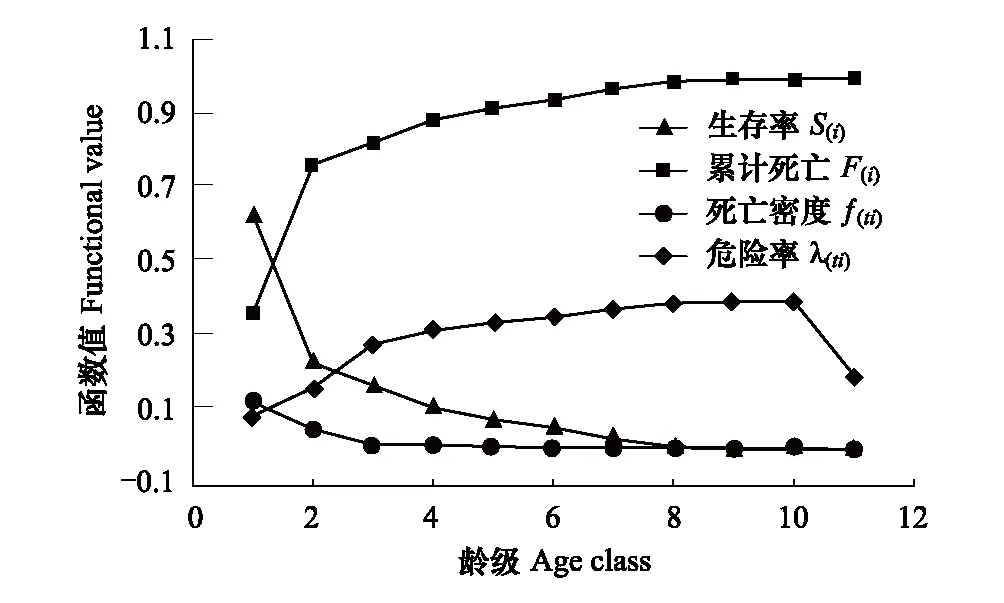

2.4 青海云杉种群生存分析

青海云杉种群的4个生存函数估算值如表3和图5所示,总体上来看,生存率单调下降,累计死亡率单调上升,二者互补。具体而言,从第1龄级到第2龄级,生存率从最大值急剧下降,累计死亡率从最小值剧增;从第2龄级开始,生存率函数和累计死亡率函数分别呈平缓的下降和上升趋势,种群趋于稳定状态;到第8龄级,种群的生存率小于1%,而累计死亡率大于99%,青海云杉种群在此龄级之后开始进入生理衰退期。此外,从第1龄级到第11龄级,死亡密度曲线逐渐下降,直至为0,而危险率曲线逐渐上升,在第11龄级时突然下降(11龄级间距增大,导致危险率下降)。综合上述4个生存函数的结果,不难发现青海云杉种群具有前期快速减少、中期趋于稳定、后期开始衰退的特点,这与种群的存活曲线、死亡率曲线和消失率曲线的结果一致。

表3 祁连山大野口流域青海云杉种群生存函数估算值

图5 祁连山大野口流域青海云杉种群生存率函数(S(i))、累计死亡率函数(F(i))、死亡密度函数(f(ti))和危险率函数(λ(ti))曲线Fig.5 Survival rate (S(i)), cumulative mortality rate (F(i)), mortality density (f(ti)) and risk functional (λ(ti)) curves of Picea crassifolia population in Dayekou basin of Qilian Mountains

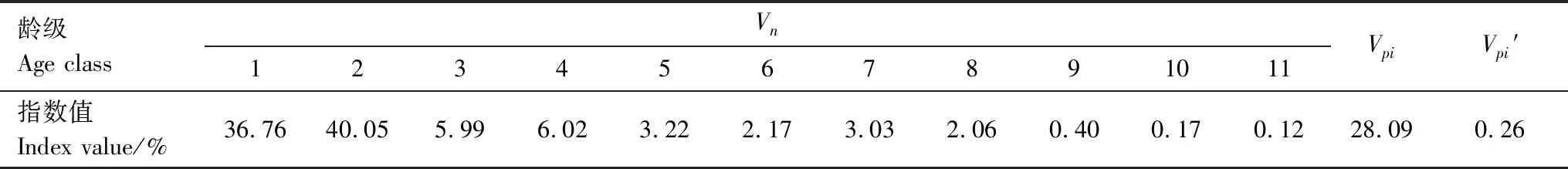

2.5 青海云杉种群动态指数

青海云杉种群动态量化分析结果显示(表4),各龄级的数量变化动态指数均大于0,说明青海云杉种群形成了相应的生存策略,能较好地适应当地的环境,在一定时间内能够保持相对稳定。忽略外部干扰时整个种群的数量变化动态指数Vpi=28.09%>0,表明该种群属于增长型种群。当考虑外部干扰影响时,Vpi′=0.26%>0,且接近于0,说明青海云杉种群呈现从增长型过渡到稳定型种群的趋势。

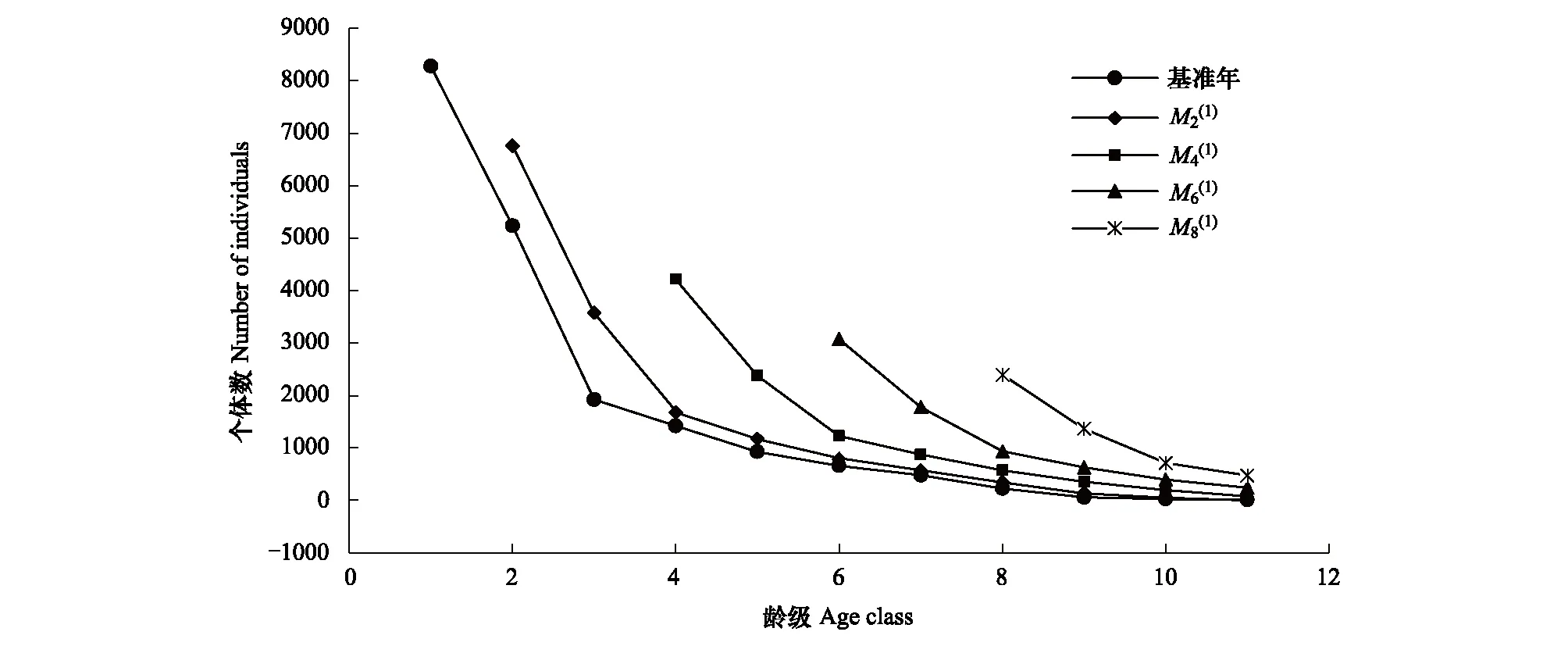

2.6 青海云杉种群时间序列预测

时间序列分析预测结果表明(图6),在未来2、4、6和8个龄级时间之后,青海云杉种群各龄级个体数量的峰值在预测序列中依次向后推移。随着时间的推移,小树、中树和大树株数均呈增加趋势。

3 讨论

3.1 青海云杉种群的结构特征

植物种群结构受生物因素(如种内种间竞争、病虫害和人为干扰等)与非生物因素(如土壤理化性质、气候和光照等)的综合影响,分析种群结构有助于了解种群的生存现状、生态特性和更新策略,进而预测种群的动态过程及其潜在的生态学机制[28,36]。本研究发现青海云杉种群的年龄结构呈倒“J”型分布,幼苗和小树个体储备较为丰富,属于增长型种群。种群个体数量随着年龄的增加而不断减少,特别在幼苗和小树阶段个体数量下降趋势显著且存活率很低,导致中树和大树个体数量较少。这与李效雄等[19]对祁连山大野口流域青海云杉种群、刘建泉[31]对东大河林区青海云杉种群的研究结果一致。这可能是由青海云杉种群生物学特性与环境因素共同作用的结果。已有研究表明,幼苗阶段是森林更新过程中最为重要和敏感的阶段[37- 38], 林内有限的资源和空间往往是限制种群更新的重要因素[39]。青海云杉种群更新主要靠种子来繁殖后代,自然萌发的幼苗大部分在林窗下呈聚集分布,由于生长过程中对资源和空间的需求在逐渐增加,导致种内和种间竞争加剧,出现强烈的“自疏和他疏”现象,大部分竞争能力弱的幼苗、小树大量死亡,只有少部分能够向下一龄级转化,这种现象是该种群更新和发展的“瓶颈”[38,40]。实地调查过程中也发现,青海云杉幼苗大都集群分布于林窗下,在阴蔽的林冠下,出现幼苗和小树死亡现象,在地被层特别是苔鲜层较厚的地方,幼苗较少。然而,该种群更新及幼苗存活和生长的生理机制以及地被物层特别是苔藓层对青海云杉幼苗更新障碍机理尚不明确,有待深入探讨。此外,除了上述生物学特性与环境因素外,也不能排除历史上的砍伐、病虫害和极端天气等因素的影响。根据资料记载研究区所在的祁连山西水林区曾多次发生大规模的森林采伐事件[41],导致该青海云杉种群遭到严重破坏,随着天然林保护工程的实施,该种群的幼林个体数量增加,幼、中龄个体成长为中、老龄个体,种群得以发展。

表4 祁连山大野口流域青海云杉种群动态指数

图6 青海云杉种群年龄结构的时间序列预测Fig.6 Time sequence analysis of age structure of Picea crassifolia population经过2,4,6,8个龄级时间后种群的大小,(1):一次移动平均法标识

3.2 青海云杉种群的生命表和生存状况

种群生命表和存活曲线揭示了种群生存现状和种群对环境的适应机制[42]。从静态生命表可知,青海云杉种群在第2龄级时死亡率qx和消失率Kx均出现了高峰值,这可能是种群幼苗和小树个体密度较大,随着生长过程中对资源和空间需求不断增加,加剧了种内和种间竞争,超过该环境的承载力后,由密度制约效应引发的种群自疏和他疏作用,导致种群死亡率较高,只有约第1龄级1/4的优良个体存活并进入到下一龄级。此外,祁连山山区冬季严寒漫长,在研究区所处的大野口流域内,12月份的平均气温只有-12.5℃,最低气温可达-30℃左右,寒冷的气候也会加剧幼苗的死亡。随着该种群进入中树阶段,死亡率qx和消失率Kx逐渐稳定,经历环境筛选的青海云杉个体已具有很强的生命力和适应能力,种群结构也趋于稳定状态。但从第6龄级以后,种群的死亡率qx和消失率Kx迅速上升,在第8龄级出现最大值,这可能与生理衰老有关。而且在进入主林层以后,随着树木个体的冠幅增大,对光照、水分和养分等资源的竞争再次加剧,也会导致大量个体死亡。虽然大龄级个体都占有较大的空间资源,少数个体死亡也会影响到整个种群的动态发展,但从整体上来看,大龄级个体的死亡又为小龄级个体的创造了生存空间,从而形成一个良性的系统循环,有利于种群的更新和发展[43]。生命期望值和存活率在第3龄级最高,也反映出个体在经过激烈的种内和种间竞争后,个体生存质量最高,生理活动旺盛。在第8龄级时,生命期望值ex倒数第二,存活率Sx也最小,消失率Kx最大,说明随着青海云杉种群年龄的老化,且受到空间密度、营养等环境资源的限制,其生存能力逐渐减弱,种群开始衰退。

从存活曲线可以看出青海云杉种群属于Deevey Ⅱ型,为稳定型种群,这与分布于祁连山保护区内其他流域的青海云杉[30-31],以及小陇山的云杉[44]基本一致,与生长于贡嘎山的峨眉冷杉(Abiesfabri)、新疆的雪岭云杉(P.schrenkiana)和天山云杉(P.schrenkiana)有所不同[45-47],它们的存活曲线介于Deevey-Ⅱ与Deevey-Ⅲ之间,这主要是由于生境差异和种群生存状态不同所致。本研究4种生存函数的结果也表明,生存率呈单调下降的趋势,累计死亡率呈单调上升的趋势,且二者互补,该青海云杉种群具有前期迅速减少、中期趋于稳定、后期出现衰退的生长特点,这与静态生命表及存活曲线的分析结果相同,进一步论证了上述结论的合理性。

3.3 青海云杉的种群数量动态

种群数量动态是种群个体生存能力与环境因素相互作用的结果[48]。种群动态量化分析结果显示青海云杉种群正处于增长型向稳定型的过渡阶段,这与李妍等[49]对贺兰山东坡青海云杉种群的研究结果基本一致。此外,时间序列分析预测结果也表明,在未来2、4、6和8个龄级时间之后,青海云杉种群各径级个体数峰值在预测中依次向后推移,小树、中树和大树株数均有不同程度的增加。这是因为幼苗个体数量丰富,基本上能及时补充由种内种间竞争而导致的青海云杉种群个体迁出或者死亡所造成的个体数量缺失,因此该种群稳定,且呈增长趋势。由此可见,未来一段时间内,在现有生存环境未遭到破坏的前提下,青海云杉种群有相对充足的幼龄个体来维持后续龄级的更新,从而保持种群的增长。

虽然时间序列分析可以预测种群未来的发展趋势,但是其前提条件是以良好的生存环境以及保持当前种群结构,尤其是以当前幼苗、小树储存量为基础[43]。一旦种群遭受外界干扰,破坏了其种群结构的完整性,其增长趋势就会因失去充足数量的幼苗和小树而造成后面的龄级个体数量锐减、局部中断甚至衰退等现象,再预测其种群发展趋势就会偏离现实情况。然而在现实条件下,很少存在完全不受外界干扰而自由发展的种群。因此,要使得种群数量稳定增长,必须加强保护种群结构,特别要重视对幼苗、小树及其生存环境的保护和改善。

3.4 青海云杉种群的保护与恢复策略

青海云杉作为祁连山亚高山森林的主要建群种,对维系该地区生物多样性、涵养水源、保持水土、调节区域气候和维持生态平衡等具有至关重要的作用。受气候变化特别是人为干扰的影响,祁连山青海云杉分布区呈锐减趋势,因此,亟待对青海云杉进行有效的保护、恢复和重建。植物种群衰退通常有两个推动因子:一是种群幼苗供给不足,二是种群已成活个体的死亡[50]。祁连山大野口流域青海云杉种群的年龄结构近似于倒“J”形,属于增长型种群,且趋于稳定阶段,但大部分植株为幼苗和小树,未达到采伐标准,未来仍需要继续封山育林。针对青海云杉幼龄个体在前期的更新过程死亡率较高,天然更新能力较差的情况,建议在今后的经营管理中应重点加强对第1、2龄级植株生存环境的保护和改善,提高幼苗和小树的质量和存活率[51]。因此,可对郁闭度较高的青海云杉林采取适当的人为干扰措施,如人工间苗、人工修枝、人工间伐和清理“弱、病、残、枯”个体,为幼苗和小树释放生存空间,制造小面积林窗,使青海云杉更新层能够获得更好的光照条件,以便为青海云杉的种子萌发和幼苗生长创造有利生境,从而提高幼苗的存活率,增加幼苗和小树数量,促进种群的天然更新和稳定发展。同时,应加强保护管理,避免过度的人为和自然因素破坏青海云杉幼苗及其生长环境,严厉打击偷砍乱伐采矿等不法行为。此外,应综合运用种群生态学、遗传学和分子生物学等学科的方法,进行青海云杉的生理生态、生物学特性以及种子生产和萌发机理等方面的研究,从而为该种群的有效保护与恢复、经营与管理和可持续发展等提供科学依据。

4 结论

祁连山大野口流域青海云杉种群的年龄结构近似于倒“J”形,幼苗、幼树存活率过低,在经营该地青海云杉林时,应加强对第1、2龄级植株的抚育管理,保护幼苗生存环境并提高幼苗质量和存活率,以促进种群更新与增长。其次,该种群存活曲线趋于Deevey-Ⅱ型,具有前期锐减、中期稳定、后期衰退的生长特点,为稳定增长型种群,未来只要不遭受强烈的人为或者自然干扰,种群数量会保持逐渐增长。此外,该研究只推测了影响该种群数量动态的环境和生物学特征等宏观因素,然而该种群更新及幼苗存活和生长的生理机制尚不明确,应运用种群生态学、遗传学和分子生物学等多学科结合的方法,进行青海云杉的生理生态、生物学特性以及种子生产和萌发机理等方面的研究,以期更好地揭示祁连山大野口流域青海云杉种群的结构现状,种群数量动态的驱动机制及其对周围环境的响应,准确地预测全球变化背景下种群的动态,进而为祁连山地区植被的保护与恢复、森林经营与管理、生物多样性保护等提供理论依据和实践指导。