癌症患者诊断知情心理体验质性研究的Meta整合

2021-10-09盛源高伟姜玫刘德山尹慢慢郑雪露吴廷兰范春梅

盛源,高伟,姜玫,刘德山,尹慢慢,郑雪露,吴廷兰,范春梅

癌症是全球第二大死因,告知疾病诊断无疑会引起患者不同程度的心理应激反应[1]。但无论是后续治疗还是长期管理都必须建立在患者知情的基础上,而不同人群对此也持有不同的态度。告知患者癌症诊断是西方国家的普遍做法,但在东方或发展中国家,医生往往遵从患者家属的意见选择隐瞒疾病诊断[2]。随着医学研究的深入,知情同意的实施日臻完善,人们对于癌症告知的观念也悄然发生变化。据文献报道,60%~80%的患者希望被告知真实的疾病诊断,并提供不同程度的疾病信息[3],临终前约60%的患者家属希望告知患者真实的病情,其中80%的家属希望由医务人员完成疾病诊断告知工作[4]。因此,由医务人员主导的有计划、有策略的疾病诊断告知方式已经成为患者主要知情手段。近年来,癌症患者诊断知情过程心理体验的质性研究不断增多,但单一的质性研究结果受地域、文化背景和疾病类型等差异影响,其结果指导临床实践有限。本研究对癌症患者诊断知情经历和体验的质性研究结果进行Meta整合,旨在为制订更全面和更有针对性的癌症患者诊断知情方式提供参考。

1 资料与方法

1.1文献纳入与排除标准 纳入标准:①P(Population)研究对象,由临床医生明确诊断为癌症(含血液肿瘤)的患者;②I(Phenomenon of Interest)感兴趣现象,患者的体验、感受;③Co(Context)情境,患者诊断知情过程;④研究方法,质性研究。排除标准:①非中英文文献;②信息不完整或无法获取全文;③使用混合研究设计,其中量性研究数据无法分离。

1.2文献检索策略 计算机检索PubMed、The Cochrane Library、Medline、中国知网、万方数据等数据库从建库至2020年12月收录的关于癌症患者诊断知情心理体验质性研究文献。中文检索词为“癌症/肿瘤”“患者、病人”“知情、告知”“心理、体验、感受”“质性研究”。英文检索词为“neoplasms,cancer,tumor, carcino*,malignan*”“notification,inform*,disclos*,truth-telling,break”“psycholog*,experiences,perceptions,emotion*,feeling*”“qualitative,narrative,phenomenolog*,grounded theory”。

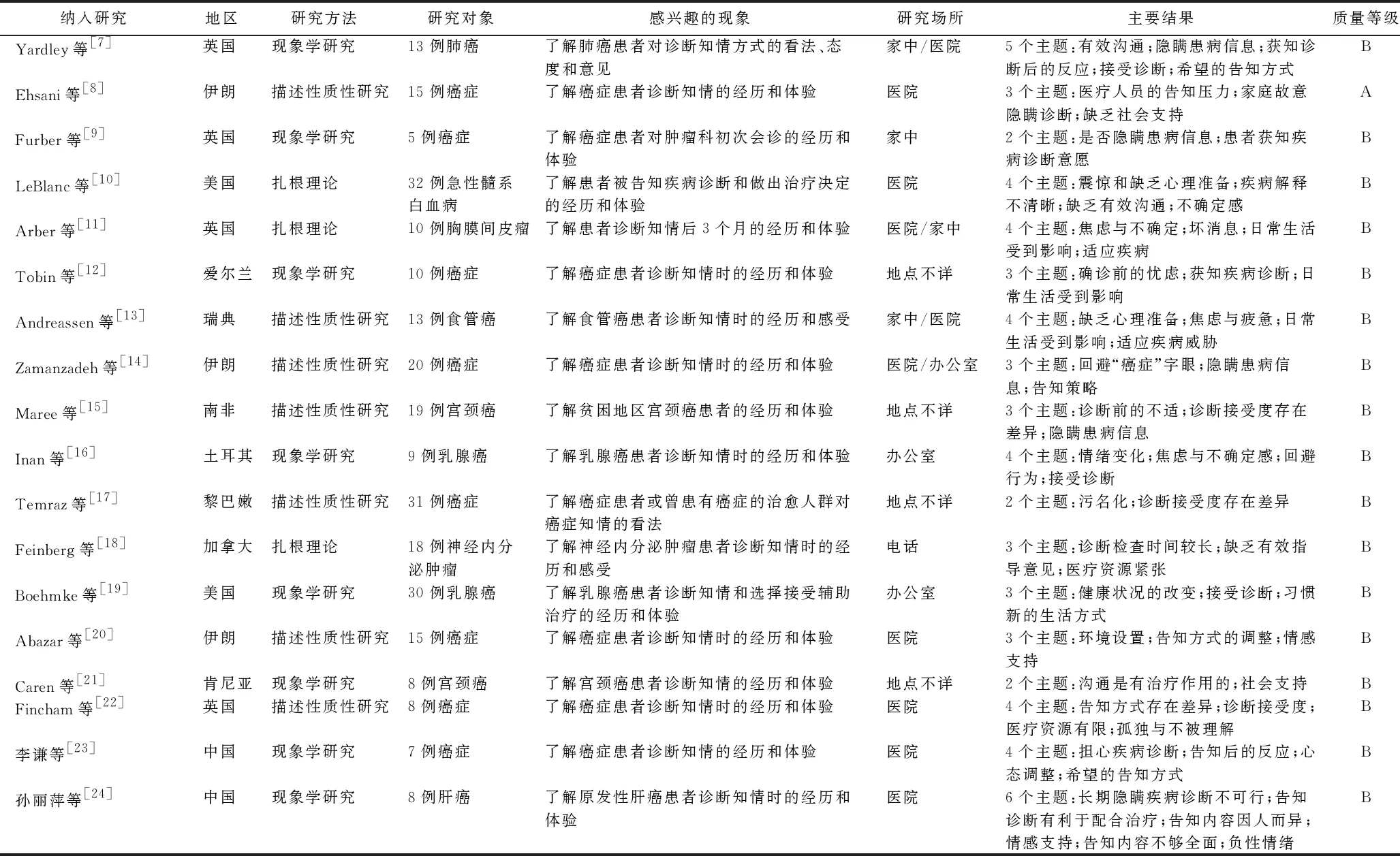

1.3文献筛选与资料提取 由2名研究者独立检索并阅读文题,排除明显不相符文献后,进一步阅读摘要和全文,以确定是否纳入本研究,对于遇到分歧的文献,第3名研究者参与讨论并进行判断。资料提取内容包括作者、地区、研究对象、研究方法、感兴趣的现象、研究场所和主要结果。

1.4文献方法学质量评价 采用JBI质性研究质量评价工具[5]对纳入文献进行评价,评价结果冲突时,第3名研究者参与讨论并进行判断。评价内容共10项,每项以“是”“否”“不清楚”或“不适用”评价。文献质量A级为全部满足质量评价标准,偏倚可能性较小;B级为部分符合评价标准,偏倚可能性中等;C级为完全不符合评价标准,偏倚可能性较大。最终纳入质量等级为A级和B级的文献。

1.5资料分析方法 采用NVivo12版软件进行数据提取,采用汇集性整合方法[6]对研究结果进行整合,即研究人员反复阅读原始研究、充分理解研究者含义后提取研究结果,形成新类别并整合成主题。

2 结果

2.1文献检索结果及文献基本特征 初步检索出相关文献1 333篇,经逐层筛选后,最终纳入18篇文献,其中英文文献16篇[7-22],中文文献2篇[23-24]。纳入文献的基本特征及方法学质量评价,见表1。

2.2Meta整合结果

通过反复阅读和理解,将文献提炼出的62个主题归纳成12个新的类别,综合成3个整合结果。

表1 纳入文献的基本特征及方法学质量评价

2.2.1整合结果1:多重因素影响癌症患者对诊断的接受度

2.2.1.1类别1:患者承受能力 ①生活经历。有家族史的患者较容易接受诊断信息(“我老爸也是这个样子,我自己心里有数”[24])。②心理状态。多数患者对癌症存在焦虑和恐惧心理,但老年人更愿意以平常心对待诊断(“我认为癌症就像感冒一样,死亡在等着我们所有人”[17])。③心理准备。通过常规体检途径获知疾病诊断的患者,往往缺乏心理准备(“我一直吃得很好,也经常锻炼身体,现在却在医院里。这本该是一次常规体检”[19])。④性格特点。对乐观、积极的患者告知疾病诊断,有利于对后续治疗的配合(“比起一种同情的方式,我更喜欢直来直去地被告知,找到问题总比到处乱投医好”[9])。⑤经济水平。获悉疾病诊断后患者往往考虑的是能否支付起巨额的医疗费用(“需要付一大笔钱,我负担不起”[15])。

2.2.1.2类别2:家属角色定位 西方国家强调个人权利不可侵犯,在疾病知情中家属承担的角色往往是陪同者(“我的妻子在我身边,因为我健忘,所以她会替我想到一些问题”[7])。在东方或发展中国家,由家属决定是否告知患者实情(“我是最后一个知道诊断的人,在任何人之后,包括我的家人、朋友甚至我丈夫的亲戚”[14])。

2.2.1.3类别3:医护人员告知准备与水平 患者对疾病的认识往往是循序渐进的,医生需要预留充足的时间回答患者的疑问(“医生太忙了,只有一会儿的时间”[13])。部分医生面对患者时表现得过于紧张(“医生很紧张,给出诊断后他没有给我任何安慰”[7])。

2.2.1.4类别4:疾病特点 患者对不同疾病诊断的接受度是不同的(“我真的不知道会发生什么,因为它(病情)变化得太快了”[10])。由于疾病确诊困难,过多的检查会使患者情绪波动较大(“天天抽血,抽血的结果没有告诉我,抽血的目的是什么?”[24])。

2.2.2整合结果2:诊断告知方式方法

2.2.2.1类别1:合适的告知环境 ①安静。应尽量选择安静、独立和不被人打扰的房间(“当时周围有很多人,我觉得很难受”[23])。②家属陪同。家人是疾病告知过程中最好的陪伴者(“我儿子陪我一起去看的医生,有他陪伴在身边真好”[13])。③建立信任。良好的医患关系是后续治疗的前提(“我完全信任我的医生,比任何人都更相信他的话”[20])。

2.2.2.2类别2:告知内容因人而异 患者对诊断知情的方式和内容因人而异,现阶段主要存在3种疾病告知模式。①全部告知模式。心理素质较好的患者,疾病知情有利于患者配合治疗(“知道了有利于治疗,任何病都是这个样子的”[24])。②选择性告知模式。过多的信息有时会加剧患者的焦虑(“太多的医疗细节只会增加我的苦恼,而不是缓解焦虑”[17])。③隐瞒病情模式。晚期患者知情反而会使其丧失希望,放弃治疗(“医生告知我他们无能为力的话一直出现在我的脑海里”[9])。

2.2.2.3类别3:注意用词 ①委婉。患者往往无法承受直接告知疾病诊断带来的压力和打击(“这样的事情真的不应该一下子说出来,应该慢慢地被告知”[21])。②诚实。患者希望获得的疾病信息是真实的(“刚开始跟我讲的(病情)是还可以,但后来又跟我家属谈话,当我手术结束恢复得比较好了,我姐姐才告诉我(实际病情)”[23])。③谨慎。获悉信息前后不一致会加剧患者的负性情绪(“吓懵了,一开始说这是可以治愈的,后来又告诉我不能手术”[7])。④清晰。告知的信息应尽量通俗易懂,减少专业术语(“我们不知道这些专业术语,也不知道是良性的还是恶性的”[7])。

2.2.2.4类别4:提供信息应全面 ①疾病相关信息。患者希望获得关于疾病的相关信息,包括疾病诱因、临床表现和治疗方案等(“我想知道这个病,治疗的预后会怎么样,还需要注意哪些方面”[24])。部分误导性信息会降低患者的治疗积极性(“看了他们给我的那本书,书上说化疗没有多大意义”[11])。患者知晓的预后信息应尽量是积极和乐观的(“当医生告诉我是可以治疗的,我很激动”[7])。②日常生活的影响。了解疾病对生活的影响,有利于患者调整和适应新的生活方式(“我出现了类似女性更年期的症状,如潮热、出汗”[11])。③治疗效果理想的病友信息。积极的病友信息会增强患者战胜疾病的信心(“我看到其他和我一样的人都在快乐的生活,这使我放松很多”[7])。

2.2.2.5类别5:社会支持 社会支持是癌症患者缓解经济压力的重要手段(“我得到了社会救助小组的帮助,很棒的机构”[11])。医护人员应尽可能表现出真诚温暖的态度(“我好像拥有了整个世界,感到很有力量,觉得他(医护人员)完全理解了我”[20])。

2.2.3整合结果3:获悉患病信息后的改变

2.2.3.1类别1:获知病情信息后的反应 ①否认。年轻患者很难从家庭的照顾者角色转变为被照顾者角色(“我从不认为我生病了,但你们都告诉我生病了”[19])。②怀疑。患者在得知疾病诊断后往往处于怀疑与震惊状态(“我也有其他的一些健康问题,但这个真震惊到了我的内心”[10])。③接受。部分乐观、理智的患者会接受疾病带来的威胁并积极配合治疗(“它会持续几个月,然后生活就会继续”[19])。

2.2.3.2类别2:治疗方式的抉择 ①配合治疗。随着医疗水平的进步,越来越多的患者接受治疗(“当我知晓诊断时,我不得不制订一个时间表,把治疗融入我的生活”[19])。②中立状态。多重因素使患者及其家属对治疗方式处于观望态度(“真的别无选择,要么接受治疗,要么去死”[10])。③姑息治疗。部分患者认为生命的质量要比生命的长度更重要(“我已经认识到治愈和痊愈的区别。我知道在这里不可能恢复健康,但是治疗是一个直到最后一刻都在进行的过程……我可以接受”[22])。④放弃治疗。经济条件和疾病恶化往往是影响患者放弃治疗的首要因素(“我觉得在浪费时间,治了也没什么效果”[23])。

2.2.3.3类别3:向他人隐瞒患病信息 ①害怕与担心。部分获知疾病诊断的患者会选择对家人隐藏患病信息(“我的家人无法承受这种悲痛,我爱他们”[14])。②轻视与尊严丧失。患者担心告知他人后会引起嘲笑与疏远(“他们只会撕开我的伤口,就好像我就要死了一样”[16])。

3 讨论

3.1注重人文关怀,提升癌症患者对诊断的接受度 随着医疗技术的进步,癌症诊疗方式、治疗手段有了大幅提高,但患者的焦虑和抑郁水平却远远高于健康人群,影响着患者的身心健康。陈行尧等[25]的研究显示,有效的人文关怀可以提升癌症患者对诊断的接受度,降低焦虑和抑郁水平,继而提升治疗效果。本研究显示,合适的告知环境、家属的陪同和建立平等信任的医患关系等人文关怀措施有利于疾病告知工作的顺利开展,但家庭的支持、社会的理解才是癌症患者获知疾病诊断后能否真正接受疾病、融入社会的关键因素。因此需对患者加强人文关怀:第一,建议肿瘤病房结合实际需要建立一个安静、允许家属陪同的谈话环境,医护人员在与患者逐步建立信任并询问信息需求后,再告知患者患病信息。告知时用词应委婉与谨慎、内容真实与清晰,尽量先告知积极的诊疗信息。告知过程中注意患者的情绪变化,做好患者及家属的情绪安抚工作,必要时调整告知策略。第二,合理安排班次,给临床医护人员预留充足的谈话时间,根据患者情绪和行为变化选择合适的告知方式。第三,融入社会、适应生活是癌症患者接受疾病诊断的重要表现,建议医院多开展疾病公益讲座,逐步纠正“绝症”等大众误区,从而使社会接纳癌症患者,进而改变患者的自卑心理。

3.2选择合适的诊断告知模式以减少二次伤害 越来越多的癌症患者希望被告知真实且全面的疾病信息。告知疾病真实诊断已成为一种趋势,但不是所有的患者都适合被告知疾病的所有信息。受年龄、生活背景和医疗水平等多因素影响,不同患者得知癌症诊断后的心理承受能力是不同的。本研究结果显示,获知疾病诊断后,患者会处于否认状态,存在焦虑、恐惧和逃避心理,可能与癌症患者发生心理应激障碍有关[1]。因此,医护人员在开展疾病告知前需评估患者文化背景、经济水平、心理状态等,根据评估结果选择适宜的疾病诊断告知模式,针对心态乐观或具有医学背景的疾病初期和中期患者,可选择全部告知模式;选择性告知模式适用于绝大多数患者,在保证告知真实性的情况下,应尽量告知积极的治疗信息;对于病情严重的老年患者或儿童,可选择隐瞒病情模式,善意的谎言可以减少告知疾病信息带来的二次伤害,延长患者的生命。

3.3提高医护人员沟通能力 癌症诊断告知是医患沟通的重要内容,在告知过程中需遵循循序渐进、慎重、个体化和真实准确等原则,对医护人员的沟通能力提出了较高要求[26]。本研究显示,未接受过系统培训的临床医护人员在开展疾病告知工作时表现为过度紧张和不自信,而疾病相关知识、心理素质和责任心也会间接影响疾病诊断的告知效果。建议医院或科室紧密结合临床需要,定期开展沟通模拟教学,以提高医护人员沟通能力。

3.4完善经济补助政策以降低患者经济压力 本研究显示,经济负担是影响癌症患者诊断接受度的因素之一。近年来,癌症患者生存率不断增高,越来越多的患者对肿瘤疾病的认知和应对态度有了较大改观,然而新的问题却接踵而至。随着治疗周期的增加,经济负担成为癌症患者获知疾病诊断后拒绝或犹豫治疗的首要因素。建议相关部门针对偏远地区、贫困家庭提供一些补助政策,减轻患者经济负担,从而提升癌症患者对诊断的接受度。

4 小结

本研究以Meta整合方法探索癌症患者诊断知情的经历和体验,诊断知情受多种因素的影响,不同患者获知疾病诊断后的反应也不同,如何与癌症患者及家属沟通,选择最合适的疾病告知方式是每个医务工作者面临的问题。本研究纳入的文献仅以患者视角了解疾病诊断知情时的经历和体验,后续研究可以纳入医方和家属视角探究癌症患者诊断知情时的经历和体验,以增加其实践的指导性。