基于STIRPAT 模型的工业研发投入对碳排放影响效应分析

2021-10-09傅飞飞

贺 勇,傅飞飞,廖 诺

(广东工业大学管理学院,广东广州 510520)

近年来,全球变暖与气候变化问题越来越受到各国政府的关注和重视,化石燃料燃烧产生的CO2排放,是全球变暖的重要原因。2014 年,中国的CO2排放量首次超过100 亿吨,占全球CO2排放量的30%[1],且自2000 年以来,工业部门占我国最终能源消费总量和产生的CO2排放量比重均超过70%[2]。因此,工业部门节能减排工作刻不容缓,对中国工业碳排放驱动力的深入研究对于控制CO2排放增长至关重要。现有研究关于碳排放的影响因素主要考虑了能源结构[3-4],能源效率[5-6],能源强度[7],产业结构等因素[8-9]。然而,这些因素可以解释宏观经济对CO2排放的影响[10],但未从微观层面解释CO2排放变化的原因。鉴于通过技术进步提高能源效率被认为是实现节能减排的基本途径[11],而研发投入带来的技术进步是实现节能减排和降低碳强度的关键[12],因此,有必要探究微观层面的研发投入对工业碳排放的影响。

通过技术进步来提升能源效率是当前节能减排的重要手段,而技术进步需要企业的持续研发投入来保证。一些学者开始将研发投入纳入到碳排放影响因素研究模型中,然而,关于研发投入对碳排放的影响存在争议。部分学者研究结果表明加大研发投入对降低碳排放具有显著作用,如刘晓燕[13]将研发强度纳入STIRPAT 模型来研究江苏省工业能源消费碳排放的影响因素,结果显示,研发强度对碳排放规模和碳强度具有抑制作用。邵帅等[14]利用1994—2008 年上海工业分行业面板数据,研究了工业碳排放的影响因素,结果表明,研发强度对上海工业碳排放表现出显著的限制作用。郑万吉等[15]基于2000—2013 年中国省份面板数据和半参数空间面板滞后模型,发现增加研发强度有助于减缓碳排放增长。Xu 等[16]采用向量自回归模型研究了中国钢铁行业CO2的驱动力,结果发现,研发投入是减少中国钢铁行业二氧化碳排放的重要因素。还有一部分学者则认为,企业研发投入的目的更多用于促进产值增长,从而对降低碳排放无明显作用,如李小平等[17]通过对中国20 个工业分行业碳排放影响因素的探索,发现研发强度和CO2排放量正相关。何小钢等[18]基于STIRPAT 模型研究了中国工业碳排放的影响因素,结果表明,研发变量与CO2排放量负相关,但不显著,且与碳强度正相关。此外,Churchill 等[19]通过分析G7 国家1870—2014 年间研发强度和碳排放量的关系,发现研发强度对碳排放的影响效应在不同阶段存在差异。王钊等[20]基于2004—2017 年中国30 个省市区的面板数据,分别从全国层面和区域层面研究了R&D 投入、产业结构升级与碳排放之间的相互关系,结果发现,无论在全国层面还是在区域层面,增加研发投入提高了碳排放量。林伯强等[21]探讨了研发投入对我国区域二氧化碳排放的非线性影响及其差异,发现研发投入对中部地区碳排放呈“U”型非线性影响,对西部地区碳排放呈倒“N”型非线性影响,而对中部地区碳排放影响不显著。

通过梳理上述文献,尽管已有研究针对单个行业或区域层面探讨了研发投入对碳排放的影响及其差异,但是作为中国能源消耗和碳排放最大的工业部门,尚未见同时从时间维度和工业分行业层面探讨研发投入对其碳排放的影响及其差异。鉴于以上研究不足,本研究结合STIRPAT 模型和面板回归模型,分别从时间尺度和行业层面,探索研发投入对工业碳排放影响及其差异。本文的主要研究思路为:首先,通过对35 个工业分行业2001—2017 历年碳排放量进行核算,并分析碳排放和碳强度趋势;然后,将时间按划分2001—2005,2006—2010 和2011~2017 等三个阶段,利用各阶段工业各行业面板数据进行回归,分析不同阶段研发投入对工业碳排放的影响及其差异;最后,根据各行业碳排放量和碳强度大小将35 个工业分行业划分为重度、中度和轻度排放组,分别对三个排放组2001—2017 年面板数据进行回归,分析不同类别行业研发投入对工业碳排放的影响及其差异。

1 STIRPAT 扩展模型

Ehrlich 等[22]将人口规模、人均财富、技术水平纳入环境压力的影响因素,通过建立IPAT 模型来检测人类活动对环境的影响。Dietz 等[23]进一步提出了随机形式的STIRPAT 模型:

其中,I、P、A和T分别表示环境压力、人口规模、富裕程度和技术水平,a为模型系数,b、c和d均各影响因素的指数,为模型误差。

将式(1)取对数,得到下式:

为探讨研发投入对工业分行业碳排放影响效应,本文基于STIRPAT 模型,结合实际情况替换并引入部分新的变量。

(1)本文主要研究研发投入对工业行业碳排放的影响,因此选择行业碳排放量(EC)作为环境压力。碳排放量通过对能源消耗实物量进行核算,能源数据来源于历年《中国能源统计年鉴》。

(2)人口规模采用劳动力规模来表征,本文采用行业历年的平均从业人口数(P)来表示,数据来自于历年《中国工业统计年鉴》。

(3)富裕程度采用人均经济产出(A)来衡量,即单位从业人口数的GDP;由于国家统计局只公布了总工业GDP 值,而未给出细分行业GDP 值,因此本文采用(行业产值/工业总产值)×总工业GDP 来表示分行业GDP,数据来自于历年《中国工业统计年鉴》;同时为克服价格指数的影响,本文将历年GDP 值转换成2000 年不变价。

(4)对于技术水平的衡量,参照何小刚等[19]的做法,将其分为投入性标量和产出性指标,投入性指标包括研发强度(RD),即单位GDP 的研发投资额,以及知识资本(K),采用发明专利数表征;产出性指标为能源效率(EF),即单位能源的GDP产出,数据来自于历年《中国工业统计年鉴》和《中国能源统计年鉴》。

(5)考虑到本文中的碳排放量来自能源消耗产生的CO2,因此,能源结构(ES)是一个不可缺少的因素,本文将非化石能源消耗占总能耗的比例作为能源结构并引入模型。

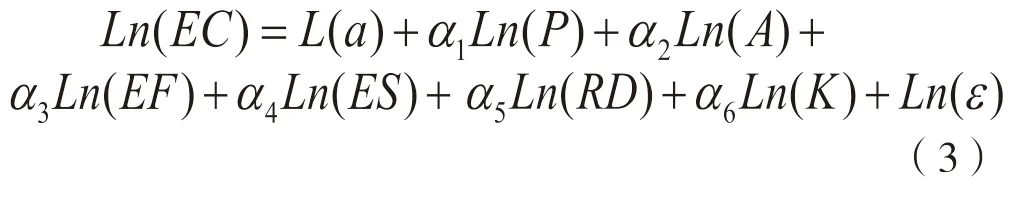

通过对式(2)进行改进,得到如式(3)的扩展模型:

2 实证研究

2.1 工业碳排放核算及趋势分析

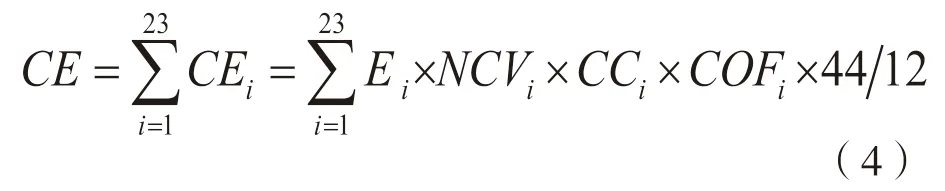

本文主要核算了来自能源消耗产生的CO2排放,为了得到更精确的结果,本文考虑了统计年鉴中共计23 种化石能源。采用《2006 年IPCC 国家温室气体清单指南》提供的计算方法,具体计算如式(4)所示:

其中,EC 表示能源消耗产生的碳排放,E 表示能源消耗实物量,能源消耗数据来自历年《中国能源统计年鉴》;NCV 表示平均低位发热量,参照《中国能源统计年鉴2016》;CC 表示单位热值含碳量,数据来自IPCC;COF 表示碳氧化率,取自《中国温室气体清单研究》;44 和12 分别为 CO2和C 的相对分子质量。

根据(4)式的计算,得到35 个工业分行业2001—2017 历年碳排放核算值(见表1)。

表1 工业分行业碳排放量(万吨CO2)

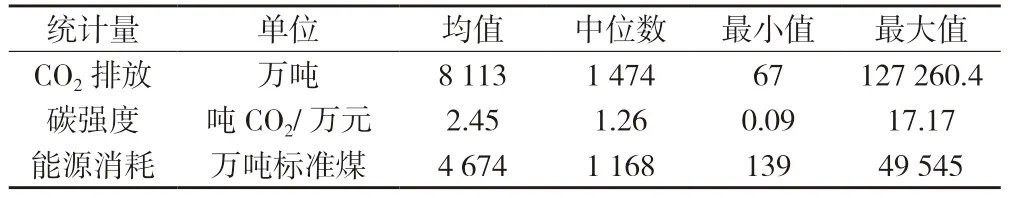

根据35 个行业碳排放量和碳强度的数据统计,得到如表2 所示的描述性分析。由表2 可知,年均碳排放最小为67 万吨,其所在行业为水的生产和供应业,而年均碳排放最大为127 260.4 万吨,其所在为黑色金属冶炼及压延加工业,均值为8 113 万吨;年均碳强度最小值为0.09 吨 CO2/万元,其所在行业为烟草制品业,而年均碳强度最大17.17吨 CO2/万元,其所在行业为黑色金属冶炼及压延加工业,中位数为1.26 吨 CO2/万元;可见,工业各分行业碳排放和碳强度存在异质性。

表2 描述性分析

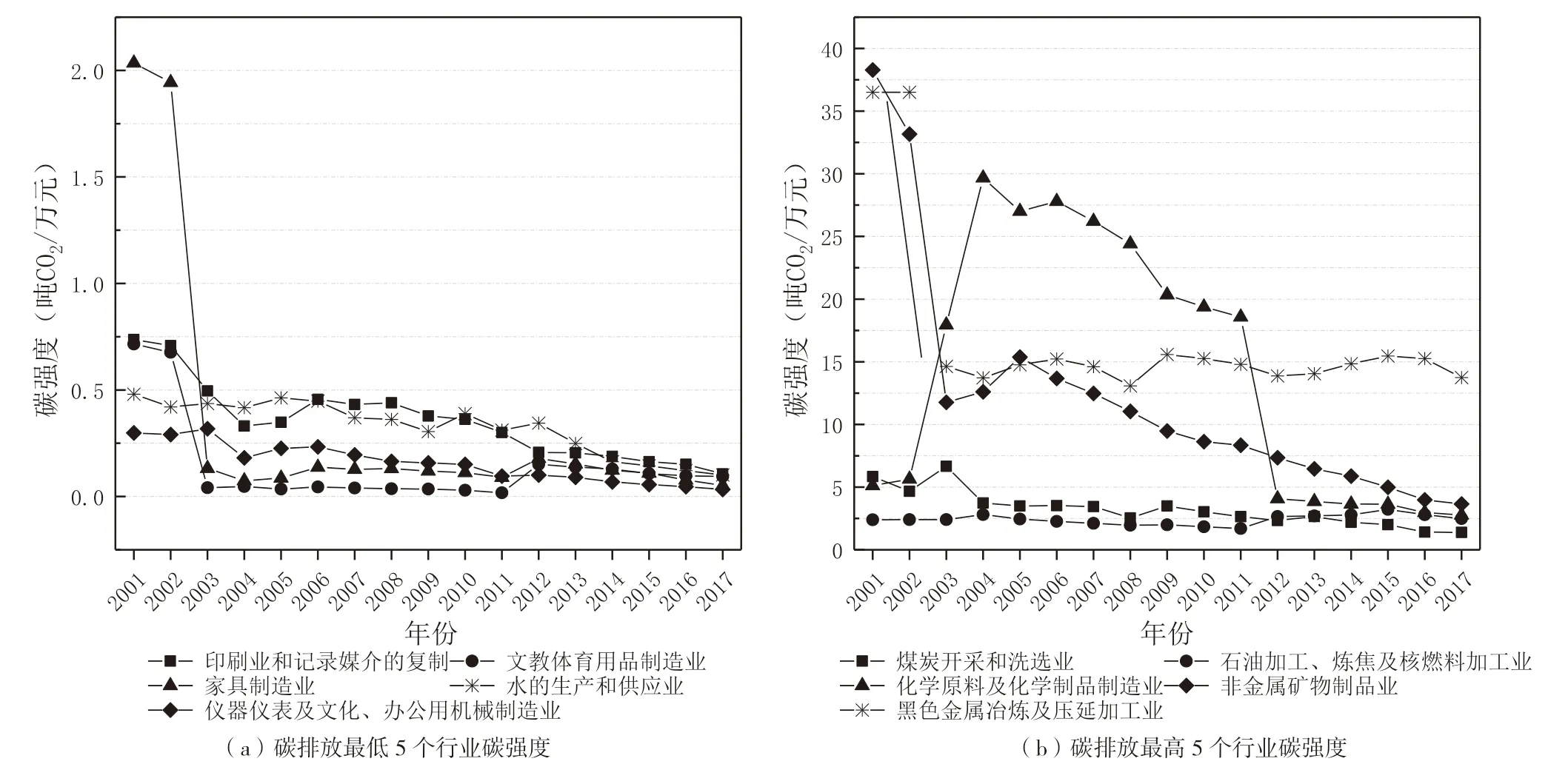

此外,对行业年均碳排放量大小排序,通过计算依次得到各分行业碳强度趋势特点,图1 描绘了碳排放量最高和最低各5 个行业的碳强度轨迹图;可以看出,总体上各行业碳强度呈下降的趋势,特别是排放量较小的轻工业;而部分重工业出现波动现象,如化学原料及化学品制造业,从2002—2004年急剧上升,这与我国 2003 年工业领域再度重型化相关[18],近年来,我国对化学污染品的大量禁用可能是造成其从2004 年逐年下降的重要原因;石油加工行业呈现稳定状态,表明经济增长仍离不开石油等重要工业燃料的消耗。

图1 碳排放最低(a)和最高(b)各5 个行业碳强度趋势

2.2 不同阶段研发投入对工业行业碳排放影响分析

首先,为探究不同阶段研发投入对工业碳排放影响效应,本文将时间划分为2001—2005、2006—2010和2011—2017等三个阶段。然后,参照李园等[24]的做法,在各阶段通过F 检验和Hausman 等[25]检验来选择合适的面板回归模型,F 检验和Hausman检验的结果如表3 所示,F 检验统计量均通过了1%的显著性检验,在混合效应和固定效应模型之间应该选择固定效应模型;Hausman 检验统计量的均通过了5%的显著性检验,因此,最终采用个体固定效应回归模型。

表3 各阶段F 检验和Hausman 检验结果

结合个体固定效应模型,通过对式(3)进行回归,得到回归结果如表4 所示,各阶段研发投入对工业碳排放影响分析如下:首先,在2001—2005 年期间,研发强度对降低碳排放量具有显著的积极作用,其弹性为-0.075 5,意味着每增加1%研发强度,碳排放将会下降0.075 5%。此阶段,中国工业部门注重技术发展,工业年均研发投入占GDP 比例为1.3%,从事研发活动不仅能对工业经济增长有利,而且能够提高创新能力,促进技术进步,从而能够降低碳排放。由于由研发投入带来的“节能减排效应”比“产出效应”更明显,所以研发投入对此阶段碳排放增长表现出抑制作用。

表4 工业行业各阶段固定效应模型回归结果

然后,在2006—2010 年阶段,研发强度对降低碳排放的效果相比上个阶段有所下降,其弹性由-0.075 5 变为-0.028 3。由于研发活动具有双重作用,一方面,可以通过促进研发节能减排和清洁生产技术来降低能源消耗和碳排放;另一方面,研发投入作为一种生产要素,提高研发投入可以极大促进生产效率,此时必然会导致能效消耗的增加,同时产生更多的碳排放;该阶段受2008 年金融危机影响,研发和科技创新的目的更多是用来促进经济复苏,拉动经济增长。

最后,在2011—2017 年期间,各因素均通过了显著性检验,回归效果显著。研发强度对降低碳排放的积极效应显著上升,其弹性由上阶段的-0.028 3变为-0.171 5。此阶段,国家对节能减排工作加大力度,2015 年习近平总书记首次提出“创新,协调,绿色,开放,共享”五大发展理念,推动绿色技术发展成为各行各业的共同和整体利益。在此发展理念下,此阶段年平均研发强度较2006—2010 年增加57%,通过加大科研力度来促进能源效率提升、优化生产工艺流程和持续探索节能方案,成为促进节能减排的重要手段。

整体而言,研发强度在各时期对降低碳排放具有显著的积极作用,但在各阶段间存在差异,具体表现为,对碳排放增长的抑制效果为先下降后上升。尽管能源效率提升仍为抑制碳排放增长的首要因素,但是近阶段研发强度对抑制碳排放增长的效果明显上升,这意味着加大研发力度可作为节能减排的重要手段。此外,其他变量对碳排放效应在各时期也具有明显差异,经济增长对碳排放增长的促进效应有下降的趋势,这是由于中国由求“量”转变为保“质”增长,从高速增长进入中高速增长模式;劳动力规模成为当前碳排放增长最明显的促进因素,统计年鉴数据显示,行业平均就业人口数在2011—2017阶段比2006—2010 阶段增加8.4%;能源结构相比前期,对抑制碳排放增长的效应上升,随着国家对清洁能源和技术的支持,由改善能源结构产生的节能减排效应开始显露;知识资本对碳排放增长在2001—2005和2011—2017 两个阶段为抑制作用,而由于2006—2010 阶段受金融危机影响,知识资本用来促进生产,故而对碳排放增长表现为促进作用。

2.3 不同类别行业研发投入对工业碳排放影响分析

由前文可知,尽管大部分行业碳强度呈现下降趋势,但是重工业和轻工业碳排放量与碳强度相差较大,因此,为探索不同类行业研发投入对工业碳排放效应,本文将35 个分行业分成三组:将行业年均碳排放量大于均值且年均碳强度大于中位数的行业归为重度排放组,将行业年均碳排放量小于均值且年均碳强度小于中位数的行业归为轻度排放组,其余的归为中度排放组;具体分组情况如表5 所示。

表5 行业类别划分

基于上面的分类,首先对三个排放组分别进行了F 检验和Hausman 检验,表6 为检验的结果。从表6 可以看出,各排放组均通过了F 检验,而除了重度排放组外,其余两个组都通过了Hausman 检验;由于重度排放组个体数小于变量数,无法进行Hausman 检验,因此采用似然比检验,其统计量结果为290.5,也通过了0.01 显著性检验;综上,三个组均采用个体固定效应模型。

表6 工业各类别回归F 检验和Hausman 检验结果

结合式(3),对各排放组的面板数据分别进行回归,得到结果如表7 所示。由表7 可知,除了轻度排放组研发强度的回归系数外,三个排放组回归系数均通过了显著性为0.01 的t 检验,且R2接近1,说明回归结果具有统计学意义;从不同组来看,劳动力规模和人均经济产出是促进碳排放增长的重要因素,而能源效率是抑制碳排放增长的重要因素;研发强度在不同组的效应差异明显。接下来将分析不同类别行业研发投入对工业碳排放影响。

表7 三组行业固定效应模型分析结果

第一,研发投入对重度组降低碳排放具有显著的积极效应,弹性为-0.041,意味着每增加1%研发强度,可减少0.041%碳排放,说明增加对重度组的研发投入对节能减排来说是可行且高效的。由于重度排放组由煤炭开采和洗选业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,化学原料及化学制品制造业,非金属矿物制品和黑色金属冶炼及压延加工业等5 个分行业组成,这些行业具有能耗大、碳排放大及能源效率低下的特征,因而节能减排的首要对象也是这些行业,持续增加对这些行业研发投入,促进节能减排技术升级是必不可缺的。

第二,研发投入对中度排放组降低碳排放也具有积极作用,其弹性为-0.018;不同于重度排放组,中度排放组由13 个分行业组成,且主要为加工制造业,如农副产品加工业,食品制造业和医药制造业等,其明显的特点是严重依赖能源且能源效率较低,因而,研发投入主要是作为开发新产品和绿色工艺流程的驱动力,使得行业的能源消耗过程尽可能多来源,可循环和可持续。因此,需要继续增加中度排放组的研发投入,降低煤炭、石油等能源的消耗比例,并鼓励使用清洁能源来代替传统化石能源。

第三,研发投入对轻度排放组的碳排放增长具有促进作用,但影响不显著。轻度排放组主要由高新技术行业和轻工业组成,如通信设备、计算机及其他电子设备制造业、电气机械及器材制造业和纺织服装、鞋、帽制造业等,由于高新技术行业具有较高的技术壁垒,企业研发活动的目的往往是加强尖端技术创新,提升生产效率,进而稳固自身核心竞争力;因而,由研发投入引起的“产出效应”超过了“节能减排效应”,这类行业并非不注重节能减排工作,而是研发投入用于节能减排相比用于尖端科技技术的研究产生的效果不明显。其次,对轻工业而言,其能源效率已经处于较高水平,其研发的目的在于扩大企业规模,形成规模效应,降低企业生产成本,所以,研发投入对碳排放的影响不显著。故而,对轻度排放组而言,可采取引进节能技术和建立惩奖体系,对积极实施绿色生产技术的企业给与补贴政策,对达不到要求的企业给予严厉的惩罚,分配较少的碳配额等措施。

除此之外,其他变量对三个排放组碳排放的影响也存在差异。具体表现为,劳动力规模对三个排放组碳排放增长均为促进效应,特别是重度组和中度排放组,这主要由于重度和中度排放组绝大部分为能源开采业和化工行业等能耗大且劳动力密集行业;人均经济产出对碳排放弹性在重度、中度和轻度排放组分别为1.067 9、0.897 3 和0.593 6,意味着同等经济产出,重度排放行业需要比轻度排放行业产生更多的CO2排放;能源效率提升对三个排放组碳减排均表现为显著积极作用,尤其是在重度排放组;能源结构同样对三组碳排放增长表现显著的抑制作用,且由于轻度排放行业能源组成呈现着清洁且可循环的特点,故而持续优化这些行业能源结构能够明显降低碳排放。

3 结论和建议

本文首先对2001—2017 年中国工业35 个行业的碳排放和碳强度进行了核算;然后,从时间尺度上,分 析2001—2005、2006—2010 和2011—2017 年 等各阶段研发投入对工业碳排放影响效应;最后,根据碳排放量和碳强度大小将35 个工业分行业划分为重度,中度和轻度排放组,分析不同类别行业研发投入对工业碳排放影响效应。主要研究结论如下:

(1)工业各分行业碳排放和碳强度存在明显差异,年均碳排放量最高行业为黑色金属冶炼及压延加工业,而年均碳排放量最低行业为水的生产和供应业,其年均碳排放值分别为127 260.4 万吨和67万吨;年均碳强度最大行业为黑色金属冶炼及压延加工业,而年均碳强度最小行业为烟草制品业,其年平均碳强度分别17.17 吨 CO2/万元,0.09 吨 CO2/万元;各行业碳强度呈下降的趋势,特别是排放量较小的轻工业,而部分重工业出现波动现象,石油加工行业则呈现稳定状态。

(2)研发投入对碳排放效应在时间维度和行业层面存在差异,在不同阶段,研发投入对降低工业碳排放均表现积极作用,且在2011—2017 期间更为显著;在不同类行业,研发投入对重度和中度排放组的碳排放增长表现出抑制作用,弹性分别为-0.041和-0.018,而对轻度组为促进作用,但影响不显著。

(3)在不同阶段或不同类行业,劳动力规模和人均经济产出始终是促进二氧化碳增长的重要因素;提升能源效率和改善能源结构对于减少二氧化碳具有明显作用,且提升能源效率对降低重度排放组CO2的作用尤为显著。

基于上述研究结果,得到以下政策建议:

(1)调整工业产业结构,推动高碳产业低碳化。中国工业行业间碳排放差异巨大,重工业碳强度仍然较大,工业部门必须摒弃高排放与高污染的经济发展方式;政府部门可按照碳排放量和碳强度大小等对各个行业在未来各阶段严格设定减排目标,同时对低碳及碳强度下降较快的行业给予较多的碳配额和激励政策,以实现工业向低碳经济增长转变。

(2)对于整个工业行业层面,政府应引导其持续加大研发投入力度。引进专业人才和先进技术,加强产学研结合,促进自主技术创新;在加大研发投入的同时,合理安排研发投入结构,在减排技术方面的研发投入比例需要适当增加,相反限制用于扩大企业规模的研发活动。

(3)针对不同行业,政府应分门别类制定不同的低碳研发激励措施。对于重度和中度排放行业,特别是能源密集型行业,需要进一步加强研发活动,促进能源效率提升,如鼓励这类企业引进国外先进绿色技术和设施并进行补贴,加强“末端治理”和清洁生产技术研发,建立行业间减排技术共研共享机制等;而对于轻度排放行业,需要持续优化能源结构,推广零碳能源使用及加强配套设备研发,对积极实施绿色生产技术的企业给予税收优惠政策,对达不到要求的企业给予严厉的惩罚,分配较少的碳配额等措施。