公共卫生安全事件中网络健康谣言的转发研究*——感知风险与信息可信度的交互效应

2021-10-08唐雪梅赖胜强

唐雪梅 赖胜强

(1.西南政法大学新闻传播学院 重庆 401120;2.重庆理工大学管理学院 重庆 401320)

0 引 言

在社会化媒体上用户积极参与内容生产和传播,分享食品卫生、疾病防治、健康养生等健康信息,社会化媒体成为人们重要的健康资讯来源渠道[1]。在新冠肺炎疫情期间,大量用户通过微信、微博获取有关疫情的预防、传播、治疗信息。但由于缺乏传统媒体的信息守门人功能,社会化媒体健康信息容易出现虚假内容。新冠肺炎疫情期间社会化媒体上就有晒太阳杀灭新冠病毒,喝白酒能预防感染等诸多网络健康谣言。网络健康谣言的广泛传播轻则影响公众健康行为,重则延误个体治疗危及生命。英国剑桥大学研究报告显示2020年1-3月新冠肺炎虚假信息已致全球至少800人死亡[2]。依据腾讯发布的网络治理报告,目前我国网络谣言传播最多的就是健康类谣言,网络谣言类别包含了商业谣言、政治谣言、社会谣言、健康谣言等,在众多类型中为什么健康类谣言被更多的传播?

网络谣言在社会化媒体上泛滥关键在于信息转发,过往研究更多的是从信任机制探讨受众转发网络信息,研究发现信息越可信越容易转发[3],而信息质量、信息源可信度等是影响信息可信度的重要因素[4]。网络健康谣言较其他类型谣言更多传播难道是健康谣言信息更为可信?信息可信度评估更多基于用户理性分析,而研究显示信息情绪性也是影响用户转发的因素[5],因此,仅仅从用户理性的可信度视角很难解释为什么网络健康谣言大量传播,从感性和理性双重视角探讨健康谣言传播应受到重视。Schachter和Singer[6]提出情绪认知理论(Cognitive Theory of Emotion),认为情绪是认知与生理唤醒交互作用的结果,个体情绪产生并非外部刺激的直接生理反应,而是受刺激情境或事物评价的影响,强调情绪反应过程事实是对外部刺激的认知过程。基于情绪认知理论,本文认为公共卫生事件中网络健康谣言转发是受焦虑情绪的影响,而焦虑程度是受众对接收健康内容认知评价的结果。据此本文将以健康信息的感知风险、信息可信、焦虑、健康谣言转发意愿为基础构建一个有调节的中介模型,研究不仅在理论上回答为什么网络健康谣言更多被转发,并且弥补仅仅从理性的信任视角探讨谣言转发的缺陷。

1 相关理论文献综述

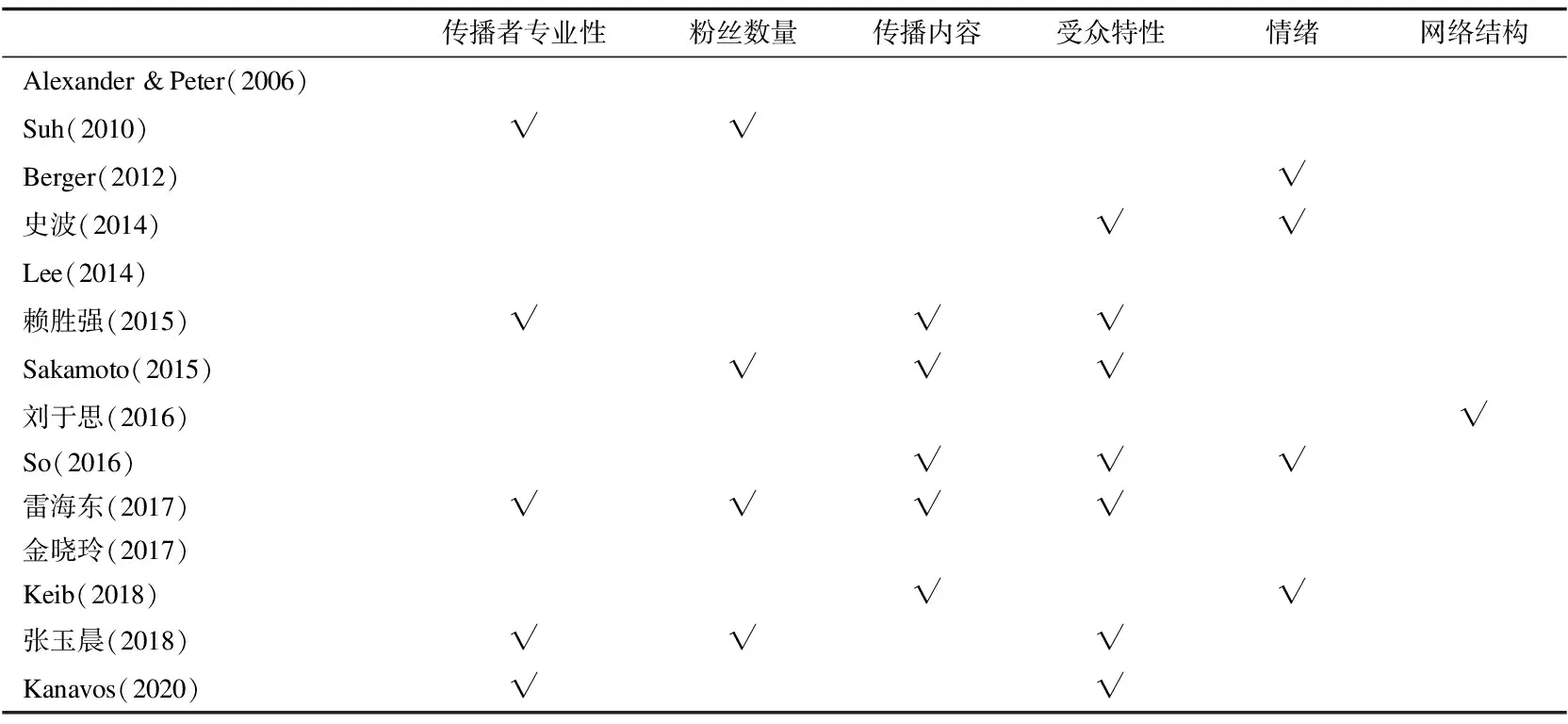

1.1网络信息转发社会化媒体用户不仅是信息消费者同时也是信息传播者,可以对接收信息进行转发。网络信息转发是对网络上现有信息不作修改地分享给他人,从而使信息产生一传十、十传百的病毒扩散效应(Viral Effect)[7]。基于转发在当前信息传播中的重要性,许多研究从传播者特性、信息特性、受众特性等维度探讨影响转发的因素,如表1所示。在传播者特性上,研究发现具有较高可信度的传播者,如专家身份、意见领袖特性等促进微博信息被更多转发,微博博主拥有的粉丝数量和信息转发数量成正比[8]。在信息内容特性上,研究一般采用问卷调查法了解受众对接收信息的内容感知,或采用内容分析法以人工编码或计算机大数据分析的方式研究信息内容特性,并探讨信息内容属性与信息转发之间的关系。赖胜强[9]研究发现微博内容的娱乐性价值和创新性价值正向促进微博信息转发,金晓玲[10]从信息内容的社会特征、情绪特征和功能特征三个方面探讨微信信息转发,结果表明信息的有趣性、新颖性、正确性,情绪惊叹、积极以及和信息有用性均对微信朋友圈的信息分享具有显著影响。Berger和 Milkman[5]研究了内容情绪性对信息扩散的影响,研究发现受众更倾向于转发正向情绪信息而非负向情绪信息,原因在于正向信息让收件人感觉更好,更有助于构建或维护转发者自身形象。

表1 影响网络信息转发的因素

1.2网络健康谣言转发网络健康信息是网络上与大众健康医疗有关的资讯,涵盖疾病与药物、治疗方法、保健与预防、身体功能等信息。网络健康谣言是未经官方或权威证实的网络健康信息。网民不会刻意转发网络健康谣言,之所以转发往往是将健康谣言视为一则普遍的健康资讯。在社会化媒体信息转发研究中,针对网络健康谣言的信息转发研究相对较少。由于健康谣言真假难辨,现有研究目前主要从信息可信度视角分析网络健康谣言转发。Chua[11]研究发现Twitter中网络健康信息的内容长度、情感极性、图片会增强信息可信度,进而增强转发。邓胜利[12]以微博流传的健康谣言为对象,研究发现微博用户认证与网页链接会增强用户信任,但图片对信息可信度不产生影响,此外图片与链接都不能对转发意愿产生影响,认证具有较小影响。结合个体特性和信息源特性,张星[13]发现具有较高健康知识的认知用户更愿意传播高质量来源的健康信息,而健康知识较低的天真用户更愿意传播高数量来源的健康信息。

1.3述评随着社会化媒体的广泛应用,信息转发受到了众多学者关注,纵观现有研究还存在一些不足:a.尽管许多研究探讨了信息转发的影响因素,但多数基于数据驱动的研究,对这些因素的作用机制缺乏探讨;b.对健康信息转发主要从理性的信任视角进行分析,缺乏对受众情绪作用的探讨;c.在信息转发的情绪作用中,现有研究更多从情绪效价即情绪正、负性进行对比分析,而对具体情绪类型的作用缺乏深入研究。因此为了弥补现有网络健康信息传播的研究不足,本文将从以下几个方面进行研究:①整合个体处理接收信息的理性和感性途径,构建基于信任和焦虑情绪的网络健康谣言转发模型;②以网络健康谣言的感知风险为自变量,焦虑情绪为中介变量,网络健康谣言转发意愿为因变量来阐释受众健康信息转发的行为机制;③探讨信息可信度在感知风险→焦虑情绪→转发意愿作用路径上的调节作用。

2 研究假设

2.1感知风险对网络健康谣言转发的影响在影响信息转发的因素中,信息内容是重要的影响因素。在信息传播中,人们会对接收信息的内容进行感知和评估。与其他类型信息不同,网络健康信息是涉及健康话题的资讯,身体健康和生命安全是人们最基本的需求,健康信息所陈述后果的严重性和不确定性容易激发受众的感知风险。感知风险是个体对某个风险的不确定以及后果严重性的主观判断和感悟,当未来后果越严重或后果难以预测时,个体感知风险也越高[14]。网络健康信息的感知风险是受众对健康信息所传递的风险程度所做出的认知和评估,感到生命或健康受到威胁的程度。如新冠疫情网络谣言,不管是告知新冠病毒的危害还是介绍如何防治新冠,都会引起人们对传染病毒的严重性和应对困难的认知,从而增强感知风险。信息传播具有利他性动机,人们分享或转发信息目的之一就是希望帮助他人。将蕴含较高风险的健康信息告知他人,可以起到警示作用,帮助他人规避风险[15]。研究发现人们在口碑信息转发中更倾向于转发负向口碑,一个主要原因就在于负向口碑较之正向口碑具有更高感知风险[16]。因此,当健康信息内容所传递的风险性越高,信息转发给他人的价值也越高,受众更倾向于转发。于是有假设:

H1:受众对网络健康谣言的感知风险与健康谣言转发意愿呈正相关关系。

2.2焦虑情绪对网络健康谣言转发的影响焦虑是一种负向情绪,是对身处困境或威胁的普遍忧虑状态[17]。焦虑是个体的心理感受,个体焦虑从低到高有不同程度,当具有较高程度的焦虑时心理上就会感到烦恼和忧虑,行为容易表现出不安、紧张。焦虑情绪往往与难以预测后果的信息有关,当事态不明或不能找到解决问题方法时就会产生焦躁、恐惧的情绪。罗晓兰[18]研究发现信息矛盾冲突、信息来源差异、信息误导等都会引发受众焦虑情绪。基于情绪认知理论,个体在接收网络健康谣言后,对信息的认知结果会影响其情绪状态。受众对健康信息所传递风险的感知是其主观感受,即使同一信息不同个体也会有不同评估,但当感知到较高风险时,对未来健康状况、生命安全有较高的不确定感,焦虑情绪会随之增强。综上分析,受众焦虑情绪源于对健康信息风险性的感知,感知风险评估越高焦虑感也越高,于是提出假设:

H2:受众对网络健康谣言的感知风险与焦虑情绪呈正相关关系。

个体情绪往往对行为产生影响,在信息传播领域,研究就发现焦虑情绪是影响个体信息行为的重要因素。Baumgartner[19]在研究健康信息搜寻行为中就发现健康焦虑会增强人们的健康信息搜寻时间和搜寻量。针对谣言传播,Knapp[20]指出个体再传播谣言的一个主要动因就是希望他人能够分担焦虑,即使感到信息不一定可靠,也希望通过转发让他人来证实其真伪,缓解自身紧张不安的情绪。焦虑情绪影响个体信息行为的原因在于焦虑使个体心理处于失衡状态,依据海德的平衡理论,当个体处于心理失衡状态时有动力采取各种行为措施恢复原有平衡状态。因此,当受众接收健康谣言产生了较高的焦虑情绪后,受众会具有较高的转发愿意,于是有假设:

H3:焦虑情绪与网络健康谣言转发意愿呈正相关。

受众转发行为事实上是对健康谣言的刺激反应过程,在接收网络健康谣言后受众评估谣言内容,当感知到较高风险,未来健康和安全具有较高的不确定性时会产生较高焦虑情绪。为了释放不安的情绪恢复原有平静的心态,受众有较高的信息转发意愿,希望通过信息分享让他人分担自己所感受到的危险,从而减少焦虑。总体而言,受众健康谣言转发行为的刺激反应过程为健康谣言的感知风险刺激焦虑生成,个体焦虑情绪越高激发越高的健康谣言转发意愿,于是有假设:

H4:焦虑情绪在网络健康谣言的感知风险对转发意愿的影响中发挥中介作用。

2.3信息可信度的调节作用信息可信度是受众判断接收信息值得信赖程度的评估。网络信息由于缺乏信息守门人角色,信息质量参差不齐,受众对信息可信度的判定依赖于信息内容本身及信息传播源可信度,信息内容本身文字数量、文字表达的逻辑性、图片及链接等都有助于提升内容可信度[21]。但对于健康信息而言,由于缺乏相关知识,受众往往难以评估内容可信度,此时信息传播源可信度成为影响信息可信度的重要因素。一般说来专家、意见领袖等个人,权威媒体、政府、独立第三方网络社区的网站是具有较高可信度的传播源。信息可信度是影响受众行为的重要因素,也是受众决定是否采纳健康信息的重要因素[22]。在谣言传播中,信息可信度是重要的影响因素,受众一般不会刻意转发网络谣言,之所以转发谣言往往是因为轻信的原因。因此,在网络健康谣言信息的传播中,受众的信息可信度感知状态会影响转发行为。当感知信息可信度低时,尽管健康信息同样传递较高风险,受众会认为该信息不可信不值得传播;只有当信息可信度较高时,高风险的健康信息才值得推荐,并转发给他人。于是有假设:

H5:信息可信度会调节感知风险对网络健康谣言转发的影响,信息可信度高情境下感知风险对健康谣言转发意愿的影响比低信息可信度情境更大。

情绪认知理论强调情绪产生受外部刺激评估的影响,在网络健康信息的认知中,受众不仅仅对信息所传递的风险进行评估,也会对信息本身的可信度进行评估。一些研究对受众对健康信息可信度的认知评估方式进行探讨,宋士杰[23]发现信息特征和个体特征影响健康信息可信度,在信息特征上信息表征框架与信息话题具有显著影响,个体特征上年龄、性别、健康素养等具有显著影响。在焦虑情绪的形成中,受众对信息的感知风险和信息可信度的评估都会发生作用。焦虑来源于未来健康的不确定性,即健康信息让受众感受到健康威胁。但如果受众同时评估该信息可信度不高,那么该健康威胁就是虚构的,是不真实的威胁,受众也就不会产生相应的焦虑情绪。因此,只有当受众评估健康信息可信,且传递了较高的健康威胁,受众才会产生相应的焦虑情绪,并进而转发该信息。在网络健康信息搜寻研究中,赵烨[24]发现受众对网络健康信息的信任度会强化健康焦虑情绪。于是提出假设:

H6:信息可信度对健康谣言转发的调节作用会通过焦虑情绪中介发挥影响。

归纳起来,本文的理论假设研究模型如图1所示。

图1 研究模型

3 数据收集

3.1研究设计本文研究网络健康谣言转发,但现实中信息一旦被认定为谣言受众就可能不愿转发。因此本研究采用模拟情境,给予受众一则健康信息(谣言),使其处于处于不同的信息感知风险和可信度状态下,观察转发该健康信息的意愿。研究采用2(健康谣言感知风险:高、低)×2(信息可信度:高、低)的组间设计。研究通过在线问卷调查的方式来收集数据,共4个实验组,不同组的受众阅读不同健康谣言信息。健康谣言信息模拟微博流传的公共卫生事件,主要是描述一则消费者食用酸菜鱼住院,其原因在于鱼受到某病毒感染的影响,告诫大家近期不要购买鱼食用。病毒谣言感知风险高(vs低)通过病毒有人传人风险(vs无传染性)和消费者死亡(vs住院)来操控。信息可信度高低通过信息源和信息内容来进行操控,高可信度谣言由拥有百万粉丝的实名制医院大夫微博@海英博士发出,信息内容详细阐述接受病人的医院名称和时间等细节内容,而低可信度谣言操控为只有两百多的匿名用户发出,信息没有对事件发生的时间地点等细节进行阐述,信息较为模糊。为了排除其他因素的干扰,信息文字数量、语气等保持大体一致。

阅读材料后,被试者评估自身对接收到的网络健康信息的感知风险、焦虑和信息转发意愿等,并填写人口统计学特征情况。在焦虑的测量中,采用Raghunathan[25]使用的焦虑情绪量表测量受测者阅读健康信息后感受到“紧张、担心、着急”的程度。感知风险参考Morton和Duck[26]的研究从“感知健康重要性、健康担忧、将来可能影响、感知威胁”进行测量,共四个题项。信息可信度的测量参照Flanagin和Metzger[27]的研究,从“值得信赖、公正、真实”三个维度评估接收健康信息的可信程度。网络健康谣言的信息转发意愿参考So[28]量表,使用“我愿意转发该条微博、愿意将该信息分享给他人、若微信群中讨论有关话题愿意转发该信息到微信群中”三个题项进行测量。所有量表均采用五点制李克特量表,1代表非常不同意,5代表非常同意。

3.2研究过程问卷调查在2020年9月以滚雪球方式,通过网络发出邀请,要求有社会化媒体使用经验的用户随机参与各组在线调查。历时一个月总共回收了问卷662份,剔除遗漏、有错误的问卷获得有效问卷627份。其中男性328份,占52.31%;平均年龄30.98岁,最多为25~35岁占38.28%,其次是35~45岁占27.59%;在教育学历上,高中占37.0%,大专占31.42%,本科占28.07%,本科以上占3.51%。在社会化媒体的使用频率上,一周平均使用时间在0~5小时占16.27%,5~10小时占36.20%,11~20小时占25.2%,21~30小时占14.83%。

4 数据分析

4.1量表检测与操控有效性检验对各量表信度进行检测,结果Cronbach'sα系数均高于0.7,表明各量表具有较高一致性。本文利用验证性因子分析衡量检测量表效度,以平均变异抽取量(AVE)进行检测(见表2)。经检测所有潜变量的平均抽取变量均方根都大于各变量之间的相关系数,说明各变量之间达到了可以接受的判别效度。由于研究数据均是受测者自我报告,有可能存在数据的共同方法偏差问题,采用单因素检验方法检验该问题。结果显示不存在单独公共因子,被析出的因子最大方差解释率为26.70%低于50%的阈值,这表明本研究数据不存在共同方法偏差问题。

表2 各变量的效度与信度检测结果

依据各组受测组评估对各变量的操控有效性进行检验。本研究操控了信息可信度和信息感知风险状态,结果显示参与高可信度组的被试对象对信息可信度的判定显著高于低可信被试者(t(625)=7.89,p<0.05),表明研究对信息可信度的操控成功。参与高风险组的被试者的感知风险评估显著高于低风险组(t(625)=6.51,p<0.05),研究对感知风险的操控成功。

4.2假设检验

4.2.1 感知风险与可信度的交互效应 据表3可知,模型1~4以通过层次回归检验感知风险的主效应及与可信度的交互效应,如模型1所示,以转发意愿为因变量,以人口统计变量为控制变量,感知风险对转发意愿的正向影响显著(B= 0.22,p< 0.01),假设H1获得了数据支持。如模型2所示,在控制其他变量后,以焦虑情绪为因变量,网络健康信息的感知风险对焦虑正向影响显著(B= 0.33,p< 0.05),假设H2获得了数据支持。在模型3中,感知风险与可信度的交互项对焦虑情绪的影响显著(B= 0.15,p< 0.05),表明信息可信度调节了感知风险对焦虑情绪的影响。在模型4中,感知风险与可信度的交互项对转发意愿的影响显著(B= 0.14,p< 0.05),表明信息可信度对感知风险具有正向调节作用,假设H5得到了初步支持。

表3 感知风险对健康谣言转发的有调节中介效应检验

4.2.2 焦虑感的中介效应 信息可信度能够调节感知风险对转发意愿的作用,为了检验这个调节作用是否通过焦虑的中介作用来实现。研究模型5使用SPSS25.0软件的Process插件,在95%的置信水平以Bootstrapping 法检测有调节的中介模型,选择Model 8,样本取5 000次。焦虑对转发意愿的影响显著(B=0.48,p=0.00),置信区间没有包括 0(LLCI=0.742,ULCI=1.01),焦虑情绪与转发意愿之间具有正相关关系,研究证明假设H3。在焦虑的中介作用中,感知风险对转发意愿的直接效应为0.11(LLCI=0.742,ULCI=1.01),间接效应0.484(LLCI =0.293,ULCI=0.683),焦虑的部分中介作用显著,研究假设H4得到支持。

4.2.3 有调节中介模型检验 研究还需要证实焦虑的中介效应受到了信息可信度的调节作用。感知风险与信息可信度的交互对转发意愿的影响显著(B=0.12,S.E= 0.03),置信区间没有包括 0(LLCI =0.008,ULCI=0.112),表明信息可信度对感知风险的影响具有调节作用,由于调节变量信息可信度是一个连续变量,利用均值加减一个标准差进一步检验其调节作用大小,均差加标准差值代表高可信度状态,均值减标准差代表低可信度状态,利用简单斜率法两个状态的转发意愿曲线如图2所示,信息可信对感知风险的调节作用明显。高可信状态下感知风险影响转发意愿的斜率0.32比低可信度状态下的斜率0.15更高,表明信息可信度越高感知风险对信息转发意愿的影响越大,假设H5得到了数据支持。

图2 信息可信度对转发意愿的调节效应图

在感知风险→焦虑→转发意愿的中介路径上,高可信度状态下感知风险通过焦虑影响转发意愿的中介路径作用显著(B=0.37,LLCI =0.224,ULCI= 0.516),低可信状态下感知风险通过焦虑影响转发意愿的中介路径作用不显著(B=0.09,LLCI =-0.138,ULCI= 0.196),判断有调节中介模型的Index指标为0.176,置信区间没有包括 0(LLCI =0.121,ULCI= 0.233),说明高、低可信状态的焦虑中介效应存在显著差异,有调节的中介模型成立,研究假设H6得证。

5 结果讨论

5.1研究结论网络健康谣言被社会化媒体用户大量转发,本文研究发现受众对网络健康谣言内容的感知风险正向影响受众的信息转发意愿,这一作用的机制是通过影响受众焦虑情绪实现,感知风险越高受众焦虑情绪也越高,进而具有更高转发意愿。此外,信息可信度对焦虑情绪的中介作用具有调节效应,当健康信息具有高可信度时,感知风险能够通过焦虑的中介作用影响受众转发意愿;但当受众评估健康信息具有较低可信度时,健康信息的感知风险对焦虑和转发意愿的影响小。也就是说,即便健康信息传递的风险程度高,但当信息可信度低时,受众的焦虑情绪低,因而转发意愿也不高。

5.2理论贡献

5.2.1 焦虑情绪是网络健康谣言大量转发的关键要素 网络健康谣言信息的大量传播引起了众多学者重视,但多数研究从理性的信任视角分析影响网络健康谣言传播的因素。本文从情绪视角研究发现焦虑也是影响转发的重要因素,受众健康谣言传播存在理性和感性的双作用路径。此外基于情绪认知理论,研究发现焦虑情绪的产生是受众对接收信息的信任度和感知风险评估结果的影响。不同于过往情绪传播中更多关注正、负情绪的影响,本研究基于具体情绪类型,发现焦虑情绪是健康谣言转发的重要中介变量,公共卫生事件中健康谣言激发的焦虑情绪越高,受众越有可能转发健康谣言信息。这也启示我们在公共卫生事件中,辟谣不仅要削弱谣言的可信度同时还要安抚好受众的焦虑情绪。

5.2.2 感知风险对网络健康谣言传播的影响 信息内容是影响信息传播的核心因素,现有研究探讨了内容的逻辑性、娱乐性、有趣性、实用性等对受众信息转发的影响,但缺少研究信息内容给用户带来的感知风险。感知风险往往与人们的健康信息行为相关,吴川徽[29]研究发现感知风险与健康信息搜寻之间存在正相关关系,本文将感知风险拓展到信息转发,研究发现健康信息传递的感知风险越高越容易被转发。网络健康谣言信息涉及医疗、健康等话题,往往重要而模糊,让用户感知到较高的威胁或不确定性。人们的行为动机是趋利避害,当感受到健康信息传递较高风险时会增强其转发该信息的意愿,通过转发来求证信息或释放不安的情绪,同时也对他人起到警示作用。健康谣言较之其他谣言类型总体上具有更高的感知风险,这也是网络健康谣言在社会化媒体上被更多传播的根源。

5.2.3 网络健康谣言传播的理性和感性作用路径相互影响 过往研究更多的是从理性视角来分析受众的信息转发,将理性和感性两个视角结合起来进行研究的不多。本文将理性视角的信息可信度评估和感性视角的焦虑情绪感知结合起来,研究发现信息可信度越高,受众对健康信息的转发意愿越高,这与Chua[10]研究相同。与此同时,本研究还发现信息可信度对感知风险具有调节效应,两者交互能影响焦虑情绪的感知进而影响信息转发。换句话说,受众在健康信息的处理中,要对信息可信度和健康信息传递的风险进行评估,只有在高信息可信状态下,感知风险才能影响健康信息传播,当受众感知信息不可信时,健康信息的感知风险并不能影响传播意愿。但仅仅信息高可信,受众也不一定转发信息,健康信息高感知风险激发的焦虑情绪更能影响转发。总体而言,在信息具有较高的可信度时并且健康信息传递较高的感知风险时,健康信息更可能被转发。

5.3研究不足与未来研究本文研究还存在一些不足未来值得进一步研讨:一是,本文并未对感知风险进行多维分析,赵蕊菡[30]提出网络健康信息的风险感知包括了信息质量风险、隐私风险、信息来源风险等6个维度,未来可以对多维视角分析感知风险对焦虑情绪的影响;二是,情绪类型众多,本文只探讨了焦虑情绪的影响,其他情绪类型对健康信息传播的影响值得探讨;三是,本文只对信息内容的影响进行了分析,信息传播源、受众个体特性与信息内容共同对健康谣言传播的影响也是未来值得关注的研究领域。