直播带货中的奇观呈现及其“冷思考”

——从媒介文化角度出发

2021-10-08任祎曼

◎任祎曼

2016年3月淘宝直播上线,标志着直播带货的诞生。直播带货是一种电子商务营销模式,它立足于经济视角,目的在于促进用户的消费行为的完成,连接线上与线下市场,从而生成连接和激活“人货场”的新型消费场。这种新型网络营销形式,在一定程度上加速了互联网发展的“下半场”,促使互联网成为人们社会生活的“基础设施”之一。

直播带货的发展建立在移动通信、大数据、云计算、算法、5G、4K等物理基础层之上,新兴技术为用户营造了“拟真”的购物场景与沉浸式体验。在这一过程中,主播、用户、平台、商家等主体共同在互联网中建构了直播带货的景观。在此景观的基础上,媒体介入、新闻事件的发生与商业性原则,构成了媒介奇观理论的三要素,从而促使直播带货奇观的产生。

居伊·德波表示,奇观文化已经侵入了人类意识和日常生活领域,个人在商品的包装、展示和消费以及媒体文化面前失去了自主能力。作为社会主体的人,在直播带货的奇观冲击下,面临着失去主体地位的风险。由此,本文尝试回答以下问题:在直播带货中,为什么会出现奇观?奇观是如何呈现的?作为社会主体的我们应该如何理性认识与正确反思这种媒体奇观呢?

一、媒体奇观与直播带货

1.媒体奇观的渊源

1967年,法国思想家居伊·德波提出“景观社会”概念。他认为,在现代社会,生活本身展现为奇观的庞大堆聚,直接存在的一切全部转化为一个表象。德波眼中的奇观是一种由感性的、可观看性构建起来的幻象,它的存在由表象所支撑,各种不同的影像为其外部显现形式。

20世纪末期,美国媒介理论家道格拉斯·凯尔纳发展了奇观理论。他认为,奇观是指当代媒体对“景观”的过度炒作和肆意夸张,视觉冲击力强、传播吸引力大的影像文本越来越充斥荧屏,以至于达到“膨胀”的境地。

在此基础上,凯尔纳将因当代媒体自身的膨胀、跨越式发展,而导致令人瞠目结舌的各种结果,统称为“媒介奇观”,即指那些能体现当代社会基本价值观、引导个人适应现代生活方式并将当代社会中的冲突和解决方法戏剧化的媒体文化现象。它包括媒体制造的各种豪华场面、体育比赛、政治事件等。从凯尔纳的理解来看,媒介奇观是由媒体掌握主动权,使新闻事件具有可读性和娱乐性,而实际上,奇观现象超过了新闻事件本身。

总之,媒体奇观和景观社会都具有一定的批判性,相较而言,德波的景观社会具有整体化、单一化、抽象化的特点,而凯尔纳则探究特定的奇观概念、阐述具体的奇观现象,并对特定社会条件下的媒体文化的矛盾和冲突加以分析,在一定程度上将德波的景观社会具体化,从抽象层面进入社会现实中来,这是奇观理论的独特和创新之处。

2.直播带货中的媒体奇观

截至2021年2月7日,在中国知网输入直播带货主题,共得文献1033篇,其中,2019年有23篇,2020年有953篇,2021年有57篇。可见,直播带货自2019年进入研究者视野,2020年成为学术界关注的“热潮”。具体来看,贸易经济和新闻与传播这两大学科的研究者对直播带货尤为关注,其论文数量分别占比42.35%和17.21%。已有文献主要包括以下几个方向:第一,直播带货的模式、策略、监管、问题与治理;第二,直播带货与主播、明星、用户、媒体、政府等主体的关系塑造、营销策略、影响与反思;第三,主流媒体及政府官员进行直播带货行为的解读及其公益属性反思。

整体上看,直播带货热潮所引发的研究多集中于经济学视角,缺乏对直播带货文化层面的观照与批判性反思。实质上,在直播带货中,呈现出礼物、数据、流量、符号、身体、狂欢、消费等多元化景观,这些景观在提升流量、促进消费行为、激活新型购物场景、习惯、模式的同时,在媒介介入、商业目的等因素的共同作用下形成媒体奇观文化现象。

由此,本文从媒介文化角度出发,使用道格拉斯·凯尔纳的媒体奇观理论,探讨直播带货中的奇观,并对其进行“冷思考”。

二、直播带货奇观产生的深层逻辑

直播带货奇观现象的产生,技术逻辑是前提,此外,一方面它需要媒体的介入甚至炒作。例如媒体对于主播带货的变现、流量数据的报道,这种介入使得一个市场行为被数据化、符号化,演变成一种数据奇观;另一方面它需要受众之间不同价值观的对立、冲突。正如道格拉斯·凯尔纳所说“在当今社会现实面前,应该用多元化和异质的概念解析各种看似彼此矛盾的奇观,将奇观本身看作一个各种话语冲突的场域。”

1.基于技术发展的生成逻辑

技术逻辑既是直播带货奇观生成的前提,在一定程度上它也是一种直播带货奇观呈现的结果。在直播带货中,无不充满着技术的支撑。

具体来说,在直播带货前,移动互联网技术、5G、4K、UI设计等技术是开启直播行为的前提与基础,这些技术为用户提供高清、稳定的直播效果、多元化的购物场景与沉浸、真实、友好的购物体验,而这些效果、体验、场景都是产生媒介奇观现象的源泉;

在直播带货的过程中,实时通信技术、交互设计、大数据等技术是用户、主播、商家与平台之间实时互动、建立连接、实现商业行为的前提与基础,在这个过程中,不同主体的互动、话语冲突、权力争夺等行为都可能会产生不同侧面下的奇观现象;

在直播带货后,算法和大数据技术使得每场直播的过程、细节被转化为平台增量的数据,然后,在数据分析的基础上实现精准捕捉消费者并智能化推荐,促进个性化营销,这种在数据基础上的营销行为,本身就可以构成媒介奇观,再者,数据主体之间的对比、反馈、效果,也可以构成直播带货奇观。

2.基于媒体介入的生成逻辑

当代媒体由于宣传的需要对景观进行炒作和夸张,产生了大范围的社会影响,促使了直播带货奇观的诞生。得益于媒体本身的优势和功能,通过媒体介入报道的事件、人物、内容,往往会进入并曝光在大众的日常生活中,形成具有公共属性的话题、焦点。在直播带货中,媒体对该场景中具有新闻价值的内容进行报道,使其进入公众视野,生成一定的话语讨论、观点冲突甚至产生模仿行为,在一定程度上推动了奇观文化现象的产生。

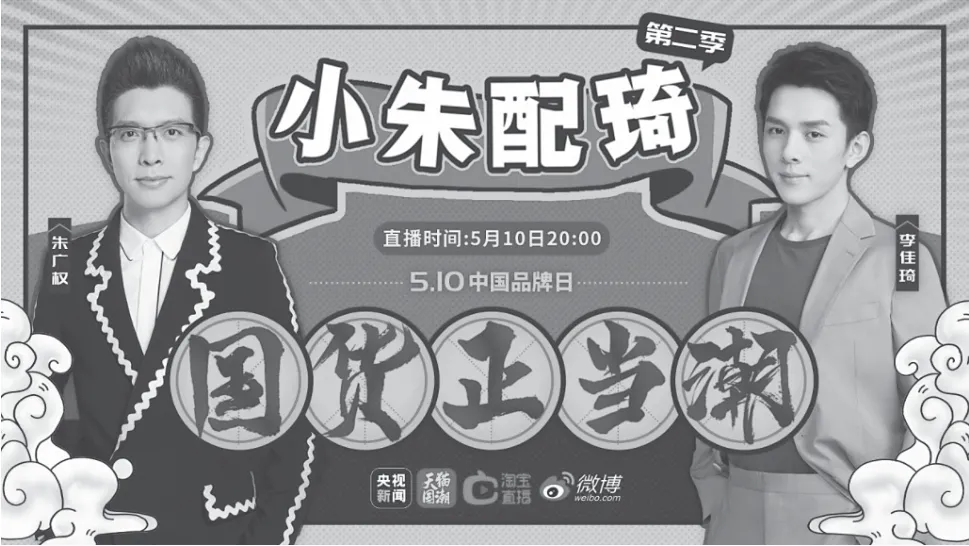

以“小朱配琦”直播带货为例,央视新闻自2020年4月1日起,在众多社交媒体上进行直播预告,吸引公众的关注,在媒体报道与公众的互动讨论中,逐渐形成了对朱广权、李佳琦这个新奇组合的情感期待,后续延伸出相关的表情包、段子、图像等,塑造出“小朱配琦”特有的直播带货奇观。

3.基于文化兴盛的生成逻辑

这里的文化包括大众文化和商业文化。当今社会中,多元文化格局成为普遍趋势,在主流意识形态的引领下,大众文化逐渐成为合理的存在,社会不同主体共同塑造了大众文化,例如流行音乐、电影、小说等。文化的开放、多元、包容在一定程度上促进着媒介奇观的诞生。在直播带货中,主播、用户、平台、商家等主体都具有构建大众文化、引领流行方向的潜质,例如用户对于主播所展示衣物的话语讨论,在一定层面上可以形成消费文化、消费奇观。

大众文化与商业文化息息相关,二者相互促进着彼此的兴盛繁荣。在市场经济的主体中,媒体、商家、主播等都具有商业属性,以媒体为例,在互联网语境中,媒体不断开发自身的娱乐属性,以奇观符号吸引受众,实现商业价值。

三、直播带货奇观呈现的类型建构

1.互动奇观:以礼物为中介进行情感互动

礼物是友谊和社会纽带的象征,人类从仪式性交换中获得声誉、礼物经济与关系网络、礼物交换关系中的权力与声望。直播带货中的打赏、抽奖、赠品、优惠券等礼物形式,是礼物网络化的结果。礼物本身是一种社会关系的象征,送礼行为本身体现了其个体的社会地位、角色、形象、喜好与风格,而送礼者与收礼者之间通过礼物建立起一定程度上的关系。

在直播带货中,主播通常以赠品、抽奖、优惠券、红包等形式向消费者送礼物,延长其直播间的停留时间,建立获得感、信任感与亲密感。以淘宝主播薇娅为例,她的每场直播都会不定时抽奖,吸引粉丝停留、保持直播间的热度,其直播间标题经常是“抽奖抽到手抽筋”、“送手机、送现金”、“红包雨”等,除了这种直接的送礼行为,薇娅还会通过福利产品、举办演出等形式来间接给粉丝送礼,比如2020年5月21日的薇娅感恩节,众多歌手、明星、主播、脱口秀演员都在其直播间内表演节目,这是薇娅给粉丝的一种情感体验意义上的礼物,而这场直播中还有单价全部是5.21元的160多款福利商品不停地上架,这种福利也是一种礼物的呈现形式。

反之,用户也可以给主播赠送鲜花、钻戒、跑车、火箭、游轮等虚拟礼物,而收到礼物的主播可能会对其进行相应的话语、身体、情感反应,如感激、期待、吸引、调侃等,以回应礼物,从而实现二者的情感连接。

例如2020年4月1日,罗永浩在抖音的直播带货首秀中,打赏收入为362.3万,用户以礼物为中介,主动尝试建立关系,与罗永浩“交个朋友”,同时,罗永浩在直播间给观看者发送了70万红包,并在4月10日的直播中称要把首秀受到的打赏将全部用来补贴湖北当地的果农,这种打赏、红包、补贴的双向互动行为,使得罗永浩与用户之间建立了一定的情感关系。

在直播带货中,以这种虚拟的礼物为中介,场景中的主体实现了一定程度的情感互动,这种互动淡化了金钱消费意识,使得用户在直播间的消费行为容易受到情感驱动。

2.传播奇观:以身体为媒介进行社会传播

在传播研究中,最早谈论身体问题的是麦克卢汉,其媒介理论核心是身体的感觉,也就是以身体的尺度去想象、隐喻媒体,例如“媒介即人体延伸,延伸意味着解除。”媒介是人们在感觉、知觉、身体等方面的延伸。

从直播间购物行为本身来说,用户在直播间间购物,直播本身延伸了人的身体所能到达的空间,消费者通过手机、电脑等媒介点击屏幕中的直播间即可进入不同的购物场景,身体的在场存在于虚拟的网络社会,用户与主播、商家直接的交易行为又显示身体存在于具体的社会传播中,在这个过程中,身体始终以显性或隐性的方式存在着。

从带货主播的角度来看身体传播,主播通常以自己的身体为媒介,展示衣物、食品、工具等产品,例如李佳琦在直播间售卖口红时,通常以嘴唇、手背为媒介进行口红的展示,以面部表情、肢体动作为媒介进行口红效果的传播。此外,抛开主播的卖货行为,主播本身的身体在一定程度上也可以成为奇观。例如,2020年“双十二”,至少5个“范冰冰”在直播间卖货,她们的面貌都整容成明星范冰冰,对进入直播间观看的用户进行视觉刺激,从而实现商业化目的。这些长相同质化的主播,通过改造自己的身体,已经和真正的范冰冰在网络社会中实现“内爆”,真实和虚拟的边界已经模糊,形成直播带货中的视觉、身体奇观。

再从直播技术角度来看身体传播。随着人工智能、虚拟现实等新兴技术的发展,未来“虚拟形象”可能会成为直播带货主播的另一种呈现形式,在比特社会中,去身体化(离身性)会成为一种社会传播趋势。例如2021年2月6日,快手在跨次元春晚中宣布了一款新上线的工具:AcFun面部助手,其核心亮点是:用户只需要准备分好层的图画,即可一键生成能捕捉面部特征的虚拟形象,配合相应的直播工具即可进行虚拟开播。也就是说,人的身体从直播屏幕上消失,取而代之的是主播的虚拟形象。

实质上,虽然技术的发展已经使人们摆脱了身体在场才能交流的局限,但是身体在社会传播中始终以不同的形式存在着。新型技术在实践层面上是可以让主播以虚拟形象的方式存在,但是其形象背后的人物肢体动作的捕捉、技术渲染,以及屏幕面前的观看者,都离不开现实世界的身体意识,都会因为身体,而限制人们对虚拟形象的感知与想象。

3.听觉奇观:以声音为载体搭建认知空间

美国学者乔尔·贝克曼和泰勒·格雷在《音爆:声音的场景影响力》中说:“每个声音都可能会唤醒一段记忆,引发一连串的情绪反应,甚至可能在一瞬间就左右我们的选择,改变我们的情绪。”声音不仅具有识别、记录、再现的传统功能,它还具备建构形象、场景与空间的功能,从而限制、改变和影响着人们对于声音所处环境的认知与想象。

在直播带货中,声音是一种承载着特定符号功能的叙事元素,制造着特定的认知空间,形成声音景观。在媒介介入、市场因素、受众反馈等因素共同作用下,声音景观以符号为载体,在一定程度上发展成听觉奇观,打开了一个更大的空间维度,影响着受众对于视听形象的认知空间。

以李佳琦在2021年4月17日的“所有女生的零食节”直播为例,从第0秒到第2分09秒,直播间内三次播放“李佳琦直播间零时节”的广告,该广告以香港著名电影“古惑仔”的标志性配乐为背景音乐,通过画外音解说本期零食节的特点、亮点,辅之与画面同步的音效、同期声,通过刺激观众的听觉感官,促使其进入李佳琦零食节的直播场景中,并产生怀旧、愉悦的购物情绪;在直播过程中,李佳琦通过特有的音色、音调、响度等声音元素进行产品的介绍,助理通过强调、补充、拓展产品介绍与李佳琦的声音产生互动;此外,李佳琦和助理会对零食进行拆开、试吃的声音通过直播间被传播、共享,对于观众来说可以产生强烈的“现场感”,营造出一种虚拟的共同体。

总之,李佳琦直播间内的多元化声音共同作用,搭建起受众关于零食节的认知空间,影响其对于零食的想象与购物行为。在直播带货场景中,声音对于构建受众对于线下购物的想象来说至关重要,主播会模拟线下购物的“砍价”、试吃、适用、试穿等行为,并产生与之匹配的声音,通过这些熟悉的声音,刺激观众的听觉感官,营造出仿真的视听空间,再加上直播间内的配乐、音效、音响、同期声、画外音等声音的配合,建构着受众对于购物场景的想象与空间,从而产生相应的情感、认知与行为。

四、直播带货奇观文化的“冷思考”

在全民直播时代,从网红、明星到官员、村民等多元化主体都可以进行直播带货,其广度和深度都随着直播日常化趋势而延展。在直播间购买商品逐渐成为大众普遍接受的新型消费模式。在直播带货的“热潮”中,本文已经提出以礼物为中介的情感互动奇观、以身体为媒介的社会传播奇观和以声音为载体的听觉符号奇观,虽然奇观文化本身并非完全都是负面的,但是辩证思考,特别是在“热度”面前进行“冷思考”,对于认识社会文化、引导其良性发展来说至关重要。

1.信任危机:由工具理性、道德缺失所引发的信任陷阱

齐美尔在货币哲学中提出,信任是社会互动及交换行为的基础。在直播带货中,主播通过透明化呈现商品,近距离在高清摄像头面前展现商品的面貌与细节,并且对其进行试吃、试穿、试用,全方位落实直播带货的透明化特点,增强消费者对于产品的信任;此外,主播与消费者之间的礼物交换、日常陪伴、仪式构建等行为,都是在使消费者与主播之间建立情感连接,产生信任感。

这种信任在促进用户达成消费行为的同时,也有被利用的风险。一方面,工具理性可能会引发信任陷阱。片面的工具理性将技术的达成作为唯一的合理化逻辑,忽视目标与操作本身的正当性。例如数据流量造假、社交机器人刷屏等。另一方面,道德缺失也可能会引发信任陷阱。例如虚假宣传、以次充好、以假乱真等。这些行为都会损害直播间主播、商家的公信力。

如何合理应对直播带货中的信任危机,需要从以下三个方面来改进:第一,主播要对自身的道德品质和能力进行自我把关、提升,增强自身社会责任感;第二,消费者要增强自身的公民意识,善于学习相关法律文献,积极进行合理利益的维权,此外,消费者还要提升媒介素养,培养媒介批评的能力;第三,政府应从制度与技术层面规范直播带货行业,建立严格的分布式责任与相关法律规定,尽可能地从硬性层面把直播带货中的信任陷阱控制在一定范围内,并具有相应的预防、处理措施。

2.隐私风险:由数据所构建的“全景敞视监狱”

根据福柯的权力理论,全景敞视监狱是一种分解观看、被观看二元统一体的机制。在环形的边缘,人彻底被观看,但不能观看;在中心瞭望塔,人能观看一切,但不会被看到。在“全景敞视监狱”中,人人都被“权力的眼睛”所监视,到处都是机警的目光。权力根据一种连续的等级体制统一的运作着,每个人都被不断地被监视、检查、分类和规训,所有这一切构成了规训机制的一种模式。

在直播带货中,数据成为衡量主播带货能力的核心标准。而数据的获取,以直播平台为主,平台会通过榜单形式公开主播的销售额、流量、用户画像等数据。此外,市面上的众多数据分享平台也可以对直播带货的全程进行“数据跟踪”。用户的话语、点击、浏览、停留、购买等行为在这个过程中都被数字化,主体的人被物化为客体的数据。数据的呈现有两方面作用,一方面,数据是主播带货能力的象征,数据与其广告等资源成正比,而商家也会通过数据更好地对产品进行更新与处理;另一方面,数据可以呈现用户画像,对于个性化营销具有显著意义。

在网络社会中,人们的行为被数据化,喜好、厌恶、倾向、关注等个性化特征被数据间接公开,这些个性化特征折射着主体的隐私。如何减少、规避隐私的侵犯,需要从以下三方面改进:第一,平台应该利用区块链技术保障数据主体的权利,明确数据所有权,让用户具有选择、修改、处理、删除、利用自身数据的权利;第二,行业内部应该建立统一的数据跟踪规则,使其规范化、合法化;第三,政府应该建立严格的黑名单制度,根据法律,对滥用数据、贩卖数据等不法行为的主体进行规训与惩罚。

总之,本文从媒体奇观的角度对直播带货现象进行分析,探究了产生原因与类型,并对其进行批判性反思,目的在于探究、辩证分析直播带货背后的文化现象,从而更好地实现作为文化主体的人的自主性。这些直播带货奇观背后所呈现的符号意义、仪式反叛与社会矛盾等方面,值得深入探究。