大连地区冬季办公建筑人体热舒适研究

2021-10-06孙冰端木琳李祥立崔冰冰

孙冰 端木琳 李祥立 崔冰冰

大连理工大学建设工程学部

0 引言

随着社会的发展和生活水平的不断提高,人们对室内环境的要求也越来越高,良好的室内环境可以满足人体热舒适和健康要求[1]。近20 年来,国内学者在热舒适方面开展了大量的现场调研,但研究对象以教室、住宅、学生宿舍居多[2],对办公建筑的相关研究则较少。

目前,部分学者对办公建筑的室内热环境现状[3-6]和人员热适应性[7-10]展开了研究,但覆盖率却远远不够。我国地域辽阔,故有必要进一步扩大热舒适现场调研范围。本文通过对大连地区办公建筑进行现场调研,讨论分析大连地区冬季办公建筑的室内热环境现状和人体热舒适情况,并将调研结果与其他学者的调研结果进行了对比。

1 调查方法

本次调查采用现场测试与问卷填写结合的方式,从2019 年1 月至2 月对大连市6 栋办公建筑的17 间办公室进行了现场调查。将每一名受试者的个人背景信息,室内环境参数以及其对应的主观调查问卷视为一组,本次调查共收集数据172 组。

1.1 样本选择

本次测试的房间遵循随机抽样原则,并记录受试者的性别,年龄,身高,体重,在大连生活时间以及收入水平等信息。在受试者中,男性104 人,女性68 人,年龄均在18~60 岁之间,具体情况如表1 所示。

表1 人员背景信息统计

1.2 环境参数测试

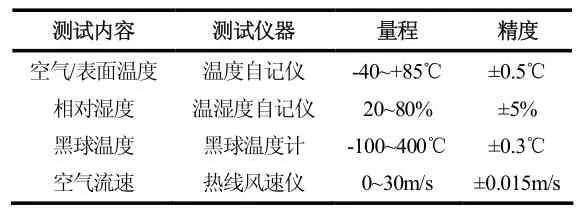

测试的环境参数主要包括空气温度、相对湿度、空气流速、黑球温度、房间各表面平均温度等,所用仪器及详细参数如表2 所示。

表2 测试仪器型号及参数

测试时,在每位受试者的0.5 m 范围内,距离地面0.1 m、0.6 m、1.1 m 处分别测量空气温度和空气流速,距离地面0.6 m 处测量相对湿度和黑球温度。

1.3 调查问卷填写

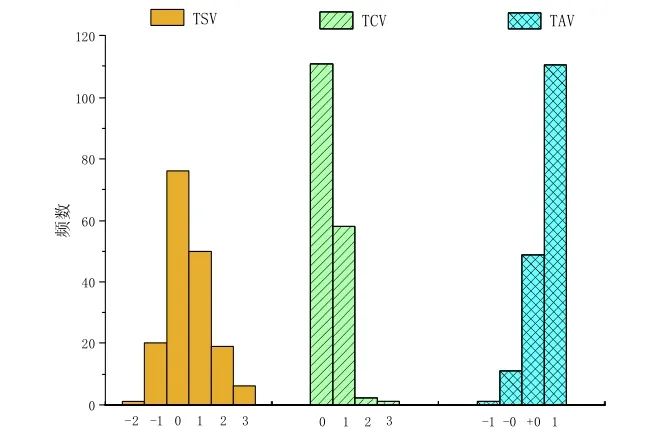

为减少录入数据错误,调查问卷采用电子问卷的形式,内容主要包括房间内人数,受试者位置,着装情况,活动状态以及人员主观评价。为防止之前的活动状态对人体主观评价产生影响,调查中的活动状态包括受试者30 min 前活动状态和调查进行时活动状态两部分,从而使测试结果更精确。人员主观评价主要包括热感觉投票值TSV(Thermal Sensation Vote)、热舒适投票值TCV(Thermal Comfort Vote)和热可接受度投票值TAV(Thermal Acceptability Vote)。其中,热感觉投票值采用的7 级标度(-3 冷、-2 凉、-1 稍凉、0 不冷不热、1 稍暖、2 暖、3 热),热舒适投票值采用5 级标度(1 舒适、2 稍不舒适、3 不舒适、4 很不舒适、5 极不舒适),热可接受度采用4 级标度(-1 不可接受、-0.1 刚刚不可接受、0.1 刚刚可接受、1 可接受)。

调研时,客观环境测试与主观调查问卷填写同时进行。二者数据记录的时间间隔不超过10 分钟。

2 调查结果分析

2.1 热环境参数

本次测试室内温度分布范围为15.6°C~25.8°C,平均值为22.6°C。表3 为我国现有冬季室内热湿环境设计标准,与表3 对比,室内温度满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2016)[11]的设计要求,但不满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)[12]的节能要求。不同建筑的温度分布规律如图1 所示,从图中可以看出,每栋建筑的室内温度分布较集中,但不同建筑之间室内温度差异较大。测试的室内温度普遍高于22°C,但也不乏温度低于18°C的办公室,这主要表现老旧的办公楼中,供暖情况较差。

表3 我国现有冬季室内热湿环境设计标准

图1 不同建筑室内温度分布箱线图

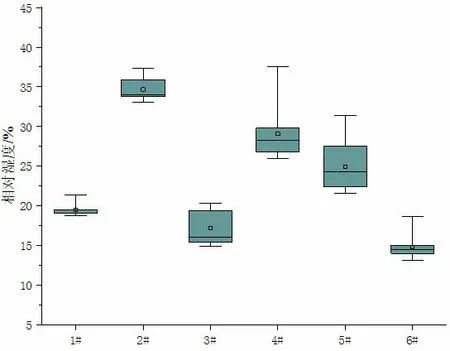

相对湿度范围为13.1%~37.6%,平均值为24.1%,相较于表3 中的相对湿度设计标准,测试的相对湿度较低。不同建筑的分布规律如图2 所示,从图中可知,相对湿度的分布规律与室内温度类似,但趋势相反,室内温度较高,对应的相对温度便较低。测试中,约有77%的人处于低湿环境中。这不利于人体的健康,会导致鼻子,眼睛以及喉咙等器官受到较大刺激[13]。

图2 不同建筑相对湿度分布箱线图

测试的室内空气流速范围为0~0.02 m/s,远小于表3 中规定的冬季室内空气流速上限。

2.2 新陈代谢率与服装热阻

由于办公室中人员的活动状态均为静坐阅读,打字或整理文件,故人员新陈代谢率在1.0~1.2met 范围内。人员的服装热阻平均值为1.1clo,稍大于ASHRAE 55-2017 规定的1.0clo[14]。服装热阻的最小值为0.49clo,最大值为1.72clo,变化范围较大,这是室内人员根据环境温度进行适应性调节的结果,室内温度较低,人员会主动添加衣物,反之会适当减少衣物[15]。

2.3 人员主观评价

图3 为人员主观感觉投票分布图。从图中可以看出,大约有50%的人的热感觉投票在1~3 之间,即认为室内环境稍暖或偏热。有44%的人认为室内不冷不热,65%的人认为室内环境舒适,但只有7%的人认为室内环境不可接受。这说明即使在不舒适的环境中,也会有部分人员认为可接受,也进一步说明了人员的热可接受范围较大,对环境的忍耐力较好。

图3 人员主观评价分布图

3 讨论与分析

3.1 TSV 与PMV 对比

TSV 是根据问卷调查得到的人体主观热感觉评价,而PMV(Predicted Mean Vote)是1982 年由Fanger提出的用来评价大多数人热感觉的指标[16]。以空气温度作为室内热环境评价指标,并采用0.5°C的间隔,计算每段区间内的热感觉投票值的平均值,作为平均热感觉投票MTS(Mean Thermal Sensation vote)[17]。同时,计算每段区间内的相对湿度,平均辐射温度,空气流速,服装热阻以及新陈代谢率的平均值,并根据ASHRAE 55-2017 中附录B 的方法计算各温度区间对应的PMV 值。

将MTS 和PMV 值与室内环境温度ta进行拟合,结果如图4 所示。从图中可以看出,无论室内温度偏高还是偏低,平均热感觉投票MTS 普遍高于PMV 值。这是因为当室内温度偏低时,人员表现出较强的耐受性和较低的热期望,并采取一定的行为调节来改善自身的热感觉,如喝热饮、增添衣物、使用便携式暖手宝等[18]。而当室内温度偏高时,由于人们已经适应了大连地区较低的室外环境,对温度较高的室内表现出较强的不适应反应,同时,因为大部分办公室采用中央空调进行供暖,室内人员不具备对环境的控制能力,故产生较差的热感觉和热舒适水平[19]。

图4 MTS,PMV 与室内温度的关系

3.2 热中性温度与可接受温度范围

平均热感觉投票MTS 和PMV 与室内环境温度ta的拟合方程如下:

由拟合结果可知,式(1)的拟合优度较小,这主要是因为测试中温度偏低的样本量较少,对TSV 进行平均处理后仍不能有效降低由于人体个性化差异造成的样本点分布较离散的情况,而式(2)拟合优度较大是因为PMV 只对大部分人的热感觉进行评价,没有考虑人体的个性化差异[20]。根据式(1)(2)可知,平均热感觉投票MTS 与PMV 随空气变化的斜率分别为0.2278°C-1和0.2406°C-1,即当空气温度每升高1°C,平均热感觉投票MTS 与PMV 分别增加0.2278 和0.2406,这说明用PMV 预测的热感觉比人员实际的热感觉投票敏感,也进一步说明了室内人员会通过积极的适应性调节来改善自身的热感觉,对环境具有较强的适应能力。

根据式(1)可计算出,热中性温度为19.8°C,比室内平均温度低2.8°C。根据《民用建筑供暖通风与空气调节GB50736-2016》,当人体衣着适量且处于安静状态的情况下,室内温度为20°C较为适宜,这与计算得出的中性温度几乎一致,这也说明了规范制定的合理性。同时,可求出当PPD 为20%时,热可接受范围为[16.0°C,23.5°C]。当PPD 为10%时,热可接受范围为[17.6°C,22.0°C]。

3.3 非环境因素对人体热感觉的影响

用4.1 中的方法,分别对性别,BMI 指数以及人员位置等非环境因素进行拟合分析。其中,BMI 指数(Body Mass Index)是指身体质量指数,由体重(千克)除以身高(米)的平方得到,是目前国际上用来衡量人体胖瘦程度的常用指标,可分为体重过低(BMI<18.5)、正常(18.5臆BMI<23.9)以及超重(BMI逸24)三种[21]。而人员位置则是根据测试时的室内人员分布情况,将人员位置分为中间,距外墙或外窗2 m 之内以及距内墙或内门2 m 之内三种情况。三种非环境因素的拟合结果如图5 所示,分析计算结果如表4 所示。

图5 不同非环境影响因素拟合结果

表4 不同非环境影响因素下的热舒适模型

1)性别

从计算结果可以看出,在服装热阻基本相同的情况下,女性的热中性温度较高,这说明相对于男性,女性喜好温度较高的环境。同时,女性的热感觉变化比男性敏感,热舒适区下限温度较高,对寒冷环境的忍耐力较差。

2)BMI 指数

从图5(b)和表4 可知,体重过低的人对热环境的变化比较敏感,体重正常的人次之,超重的人最不敏感。偏瘦的人喜好温度较高的环境,而超重的人喜好温度较低的环境,且舒适区范围较宽。

3)人员位置

由图5(c)和表4 不难发现,距外墙或外窗2 m 之内的人员热中性温度偏低,位于中间位置的人员热中性温度偏高。这是因为靠近外墙或外窗处的室内温度较中间位置低,由于人体热感觉的适应性,各处人员的热中性温度也不同。

4 与其他地区研究成果对比

不同季节、不同建筑类型对人体热舒适均有影响,为比较不同地区人体热舒适的特点,现将本文的研究结果与其他地区冬季办公建筑的热舒适调研结果进行对比。

4.1 与国内研究成果对比

将本文研究结果与国内其他地区冬季办公建筑的热舒适调研结果进行对比,并按照从北到南的顺序排列,统计结果如表5 所示,其中热舒适温度范围指80%可接受的温度范围,热中性温度与热舒适范围分布如图6 所示。

表5 国内不同地区冬季办公建筑热舒适调研结果比较

图6 国内不同地区冬季办公建筑热中性温度与热舒适温度范围分布图

从表5 中不难发现,除广州地区外,各地区冬季办公建筑现场调研的平均服装热阻无明显变化,这是因为在办公建筑中,人员的服装调节会受到限制[22]。从北到南,除夏热冬暖地区外,热中性温度逐渐降低,而整体热舒适温度范围变化不大。这是因为从北到南,虽然冬季室外温度逐渐增高,但室内温度逐渐降低,人体对寒冷环境的耐受性增强。而对于夏热冬暖地区,由于其冬季室内外温度均相对较高,热中性温度有升高趋势。

4.2 与国外研究成果对比

为比较大连与国外其他地区的人体热舒适差异,本文从ASHRAE RP-884[29]数据库中挑选出与大连地区纬度相近地区的热舒适现场调研数据,并进行对比分析,结果如表6 所示。

表6 国外与大连纬度相近地区冬季办公建筑热舒适调研结果比较

从表6 可以看出,各地区室内温度均高于大连地区,平均服装热阻均低于大连地区,人员对冷环境的适应能力较差,故中性温度较高。这与各地区的气候、生活习惯以及人员期望息息相关。

5 结论

本文对大连地区冬季办公建筑进行了热舒适现场调研,并得出以下结论:

1)大连地区冬季被测办公建筑平均室内温度为22.6°C,平均相对湿度为24.1%,室内空气流速范围为0~0.02 m/s。与《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)中的室内热湿环境要求相比,室内温度高于20°C,不满足节能要求。相对湿度低于30%,空气较干燥。空气流速低于0.2 m/s,满足热舒适要求。热中性温度为19.76°C,接近《民用建筑供暖通风与空气调节》(GB50736-2016)的室内温度推荐值(20°C)。

2)大连地区冬季被测办公建筑的平均热感觉投票MTS 普遍高于PMV 值,平均热感觉投票MTS 随空气变化的斜率较小,这是人员在生理,心理和行为等方面进行适应性调节的结果。当PPD 为20%时,热可接受范围为[16.03°C,23.49°C]。当PPD 为10%时,热可接受范围为[17.57°C,21.96°C]。

3)通过分析发现,女性更喜好温度较高的环境,且对温度变化较敏感。偏瘦的人热中性温度较高,超重的人热中性温度较低,且对低温的耐受力更好。位于外墙或外窗2 m 之内的人热中性温度偏低,热舒适区下限较低,而位于中间位置的人,热中性温度偏高,热舒适区温度下限偏高。

4)比较不同地区冬季办公建筑的热舒适调研结果发现,对于国内其他地区,除夏热冬暖地区外,从北到南热中性温度逐渐降低,热舒适温度范围变化不大。对于ASHRAE RP-884 数据库中国外与大连纬度相近地区,各地区平均服装热阻均小于大连地区有所差异,中性温度均高于大连地区。这是由各地区气候、生活习惯以及人员期望等造成的。