日本循环型社会建设的历程、成效及启示

2021-10-05王永明任中山桑宇赵虎滕婧杰

王永明,任中山,桑宇,赵虎,滕婧杰

(生态环境部固体废物与化学品管理技术中心,北京 100029)

我国是世界上人口最多、产生固体废物量最大的国家,每年新增固体废物100 亿吨左右,历史堆存总量高达600 亿~700 亿吨[1]。固体废物产生强度高、利用不充分,部分城市“垃圾围城”问题十分突出,固体废物污染风险隐患较高,如何破解这一难题急需开展创新探索。为适应固体废物污染防治新形势,新修订的«中华人民共和国固体废物污染环境防治法»(简称«固体废物污染环境防治法»)总则第三条明确提出国家推行绿色发展方式,促进清洁生产和循环经济发展;总则第四条明确提出国家固体废物污染防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。2019 年1 月,国务院办公厅印发了«“无废城市”建设试点工作方案»(简称方案)。该方案指出,“无废城市”是以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领,通过推动形成绿色生产方式和生活方式,持续推进固体废物源头减量和资源化利用,最大限度减少填埋量,将固体废物的环境影响降至最低的城市发展模式。从这一理念来看,“无废城市”试点建设无疑更是贯彻落实«固体废物污染环境防治法»的重大举措。在“无废城市”建设方面,日本、新加坡、欧盟等国家和地区已开展了大量的有益探索。本文结合我国实际,重点分析日本循环型社会建设做法、成效以及对我国“无废城市”建设的启示,助力新修订的«固体废物污染环境防治法»有效地实施。

1 日本循环型社会建设的四个阶段

2000 年,日本颁布实施了«循环型社会形成推动基本法»,把构建循环型社会上升为基本国策,因此被称为日本“循环型社会元年”[2-3]。事实上,在«循环型社会形成推动基本法»出台之前,日本循环型社会建设已经经历了一个较长时间的探索过程。有学者认为日本的循环型社会建设经历了三个阶段:公共卫生的维护及改善阶段(1954—1960)、环境保护治理阶段(1960—2000)、循环型社会建设阶段(2000 年至今)[4]。本文在梳理日本废弃物管理相关法律制订情况和实施效果基础上,将日本循环型社会建设的历程划分为四个阶段,分别为末端处置阶段(1954—1970)、生活垃圾分类阶段(1970—1990)、资源回收利用阶段(1990—2000)和循环型社会构建阶段(2000 年至今)。

1.1 第一阶段:末端处置阶段(1954—1970)

二战后,伴随着经济社会的恢复,日本城市生活垃圾产生量快速增加。由于大量生活垃圾得不到及时处理,造成了严重的环境污染和公共卫生问题,日本政府开始重视废弃物处理。

1954 年,日本出台了«清扫法»,该法明确了市镇村生活垃圾收集和处置的责任,并对国家提供财政和技术援助以及居民配合收集和处置生活垃圾进行了相应规定。1964 年,日本又颁布«生活环境设施整顿紧急措施法»,进一步规范了城市生活垃圾的处理处置。这一阶段的处置方式以填埋为主。«清扫法»的出台标志着日本对城市生活垃圾的收集和处置从无序管理进入有序管理阶段。

1.2 第二阶段:生活垃圾分类阶段(1970—1990)

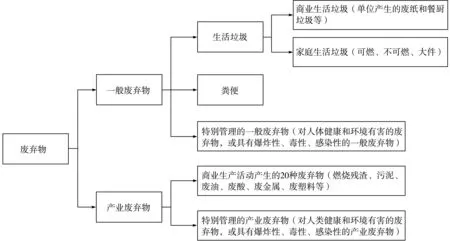

进入20 世纪60 年代,日本经济高速发展,废弃物产生量大幅增加的同时,废弃物的种类也发生了质的变化,如工业固废、建筑垃圾、电子废弃物的出现,使«清扫法»确立的市镇村负责体制不能适应现实需求。为此,1970 年,日本对«清扫法»进行全面修订,并颁布了«废弃物处理法»。该法将固体废弃物分为一般废弃物和产业废弃物,实行不同层级地方政府的分级管理:一般废弃物由市町村负责制定处理计划和监督管理,产业废弃物由从事生产活动的商业企业负责处理,都道府县进行许可和指导监督(图1)。«废弃物处理法»的出台有力地推动了生活垃圾分类,但最初的分类只分为“可燃”和“不可燃”两类,到20 世纪80 年代中后期才逐渐精细化。生活垃圾分类缓解了最终填埋场容量不足的问题,并推动了焚烧设施的建设。

图1 日本固体废弃物分类示意图

1.3 第三阶段:资源回收利用阶段(1990—2000)

20 世纪80 年代末至20 世纪90 年代初,日本步入泡沫经济阶段,大量生产—大量消费—大量浪费的线性经济模式使废弃物在产生量和种类两方面的问题进一步突出。废弃物末端处置能力(填埋场)不足、生活垃圾焚烧发电厂二噁英排放、工业固废非法倾倒等问题,迫使日本政府将废弃物管理的重点由被动末端处置转向推进废弃物减量化、再利用和循环化。1991 年,日本出台了«资源有效利用促进法»,该法要求国家采取措施促进资源的有效利用;要求生产者合理使用原材料,同时要利用再生资源及再生物品;要求消费者尽可能长时间地使用产品,并努力促进再生资源及再生物品的利用。同年,«废弃物处理法»再次修订,增加了“控制废弃物的排放,并适当地处理、分类、保管、收集、运输、回收和处置废弃物”的立法目的。之后,«容器及包装物回收利用法»(1995)和«家电回收利用法»(1998)相继出台,为构建循环型社会奠定了坚实的法律基础。

1.4 第四阶段:循环型社会构建阶段(2000 年至今)

2000 年,日本制定了«循环型社会形成推进基本法»,首次将建设循环型社会以法律的形式规范下来。该法对建立循环型社会的一些基本原则、各社会主体的责任、国家的基本施政方针进行了相关规定,具有总纲性质,因此亦被称为日本建设循环型社会的“宪法”[5]。它的出台标志着日本将发展循环经济、建设循环型社会提升到国家战略的高度。在该法的要求下,日本以«循环型社会形成推进基本计划»(简称«循环型社会推进计划»)为抓手,通过综合并有计划地推进相关措施,循环型社会建设步入“快车道”。

2 日本循环型社会建设主要做法及成效

2.1 制定长期战略和定期评估机制,持续推动目标实现

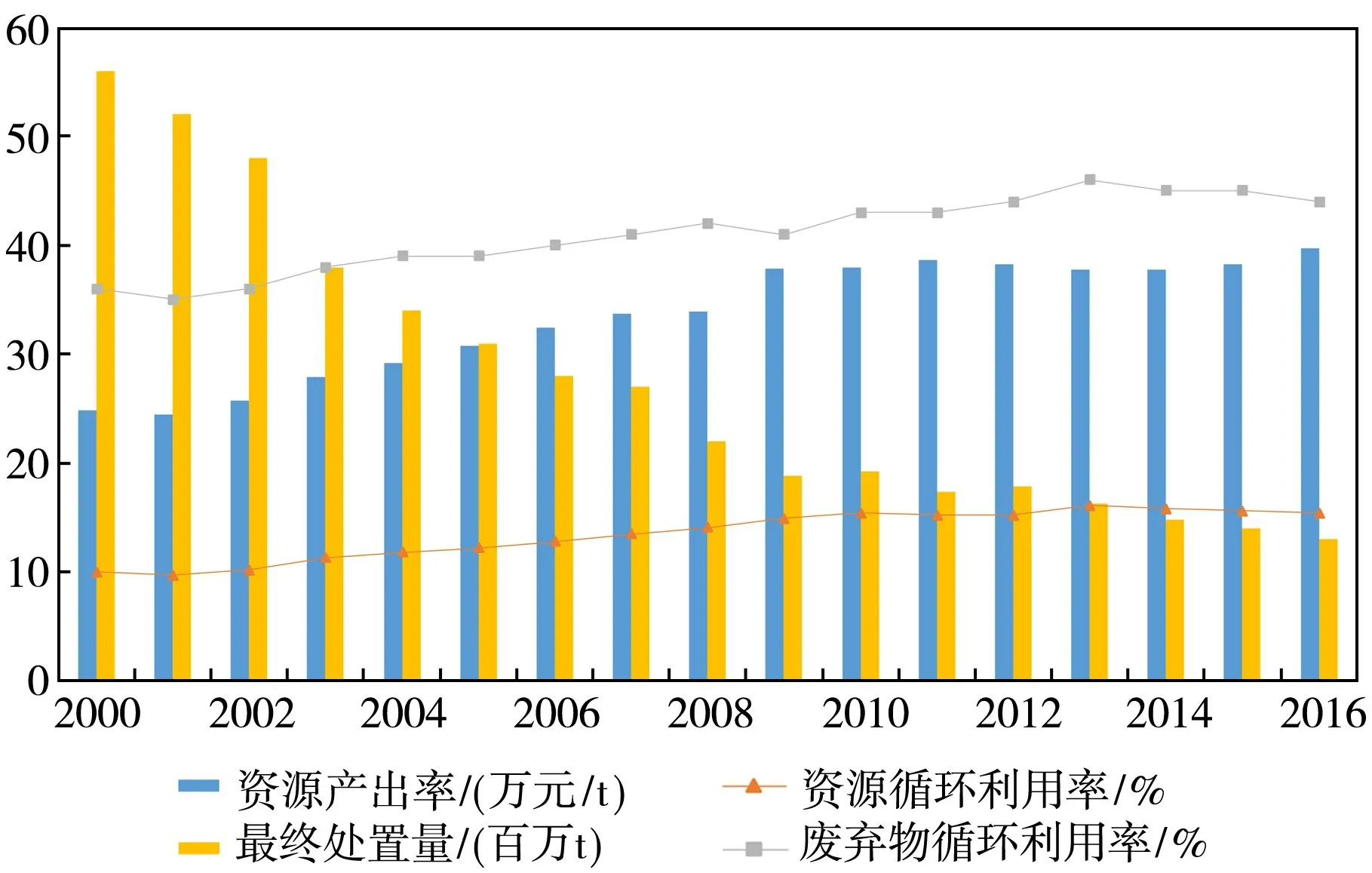

日本循环型社会建设的发力点主要是针对自然资源和土地资源稀缺的基本国情,着力提高资源利用效率,控制最终进入填埋场的废物量,尽可能充分循环利用已开发资源。因此,日本将资源产出率、资源循环利用率、废弃物循环利用率、最终处置量(专指填埋量)作为循环型社会的统领性和约束性目标。

为了推动这些目标实现,日本自2003 年起,每5 年发布一次«循环型社会推进计划»,至今已累计发布四次,相关目标已设定到2025 年(表1)。在这时期每1 年~2 年对计划实施情况进行检查,目前已累计进行了10 次检查,检查重点包括循环型社会形成推进指标目标进展情况(包括物质流指标和行动指标)、循环型社会形成推进进展总体评估和未来发展方向、各相关主体实施情况、国家层面主要进展等。

表1 日本历次循环型社会推进计划总体目标设定情况[6-9]

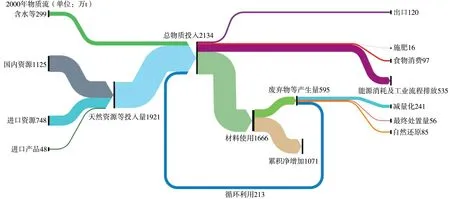

通过制定长期战略和定期评估机制,日本循环型社会建设取得显著成效。从物质流看,2016 年和2000 年相比,资源投入到最终处理的流动大幅减少,资源循环的流动正在增加,天然资源等投入量从2000 年的1921 万吨,下降到2016 年的1319万吨,降幅达45.6%。同期的资源循环利用量增加27 万吨,增幅达12.6%(图3)。2016 年的资源产出率约为39.7 万日元/吨,与2000 年相比上升了约64%(图2)。

图2 日本循环型社会主要指标完成情况[10-12]

图3 2016 年和2000 年物质流变化情况对比[10]

2.2 构建完善的法律体系和行动措施,有效促进废弃物减量化、再利用和资源化

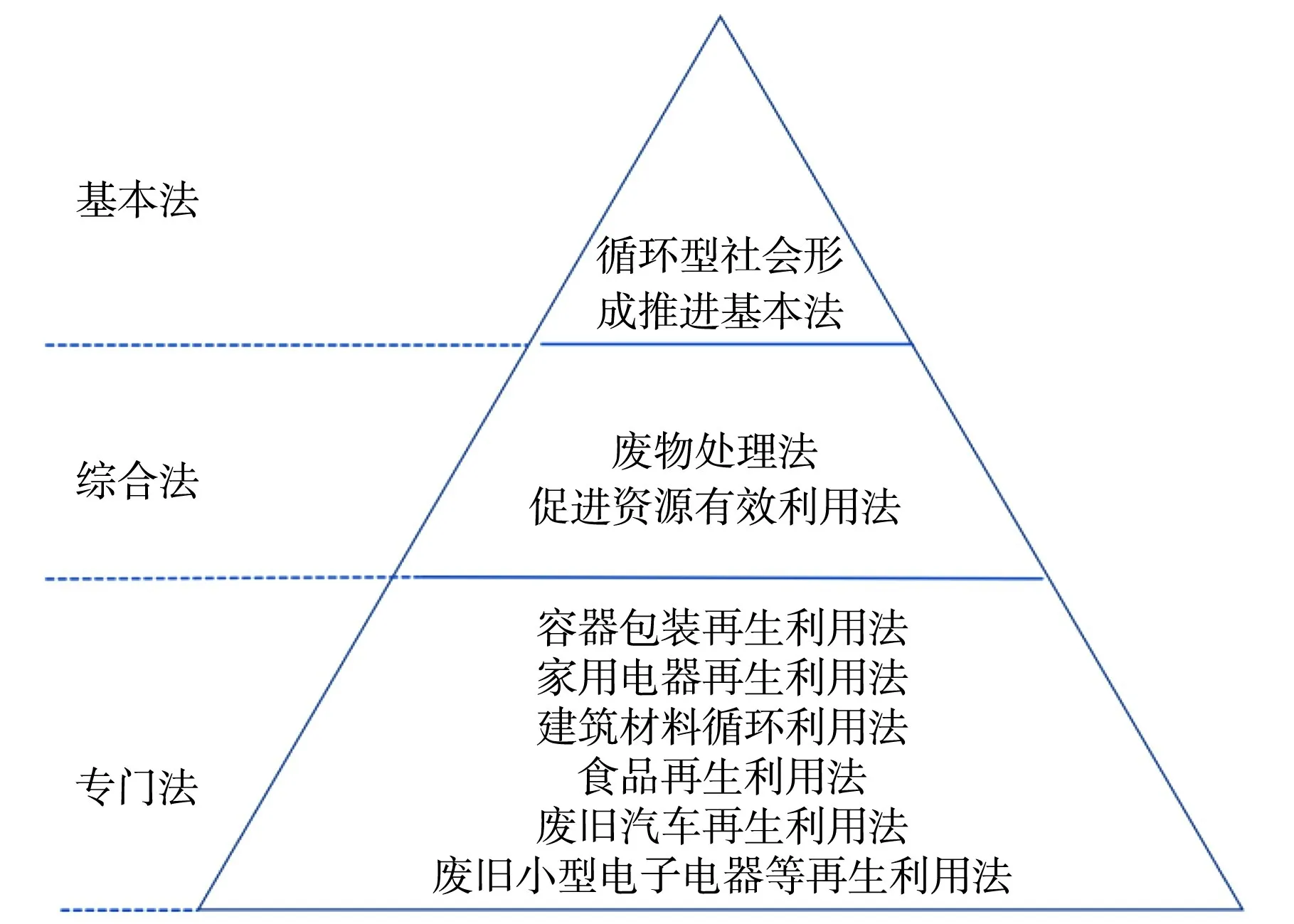

日本循环型社会法制建设经历了“从具体到概括,再到具体”的过程[14]。目前,已形成由基本法、综合法以及专项法三个层次构成的法律体系(图4)。

图4 日本循环型社会法律体系框架

在基本法层面,以«循环型社会形成推进基本法»为核心,提出了产生者负责和生产者责任延伸原则,明确了固体废物管理的优先次序,源头抑制和减量为第一目标,其次是再使用、再生利用、能源回收,最后才为适当处置,为后续专门法的制定奠定了基础。

在综合法层面,以1970 年制定并经多次修改的«废弃物处理法»和1991 年制定、2000 年修改的«资源有效利用促进法»为代表。这两部法律分别从废弃物分类管理和促进废弃物“减量化、再利用、资源化”的角度,对废弃物全生命周期管理要求作出相应规定。

在专门法层面,针对特定废弃物制定更加详细具体的管理规定。主要包括«容器包装再生利用法»«家用电器再生利用法»«建筑材料循环利用法»«食品再生利用法»«废旧汽车再生利用法»«废旧小型电子电器等再生利用法»等。

除了构建完善的法律体系,日本还制定了一系列行动措施,并通过四次«循环型社会推进计划»不断巩固、深化和拓展。

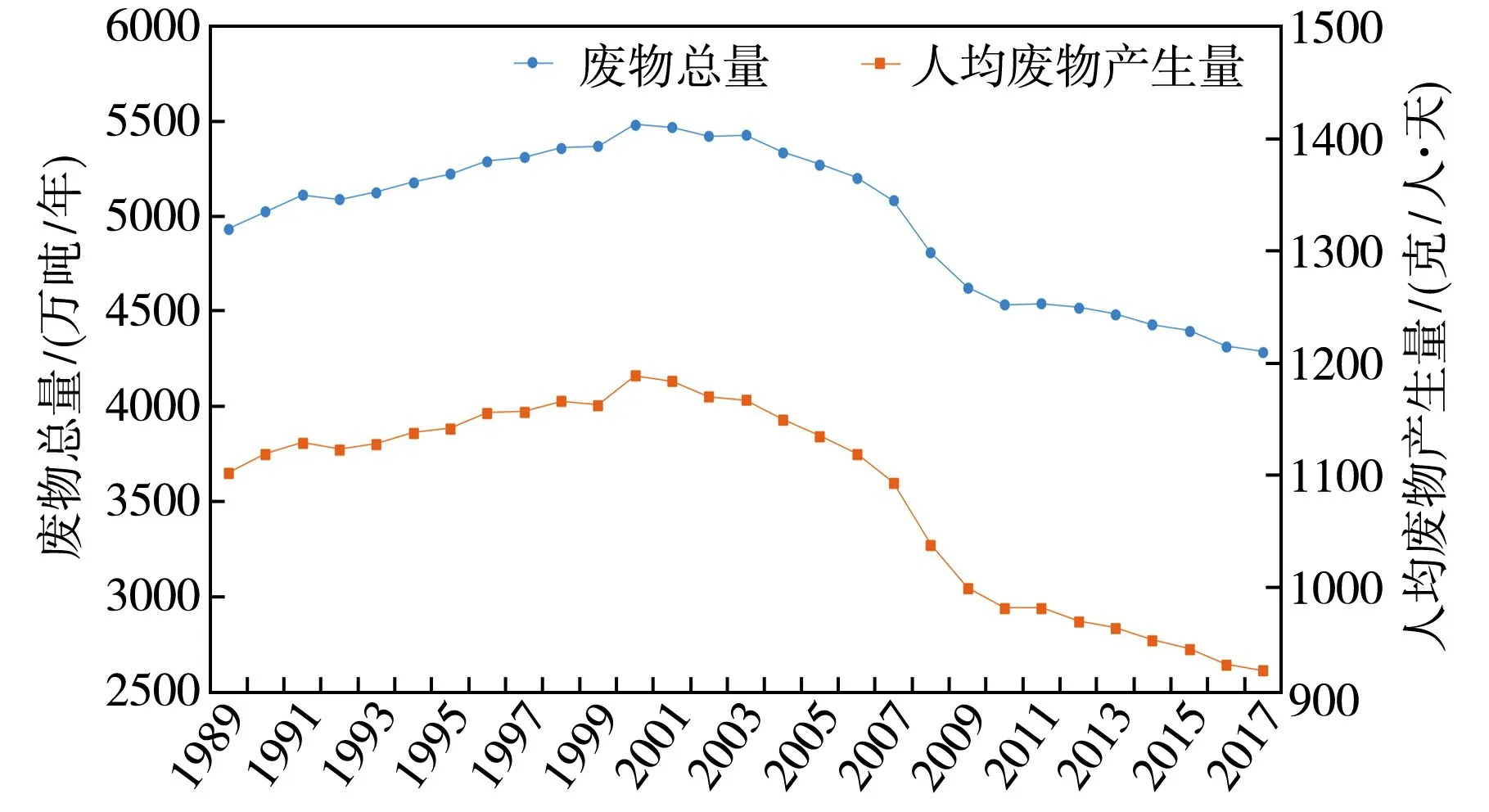

一是推进基于产废者责任和生产者责任延伸的废弃物减量化、再利用和资源化措施。在产废者责任方面,对于一般废弃物,重点是普及收费制度和分类标准,包括«一般废弃物统计标准»«一般废弃物处理收费化指南»«面向市镇村创建循环型社会的一般废弃物处理体系指南»等。对于产业废弃物,重点是通过积极活用电子账票、强化信息追溯,以及向优良的产业废弃物处理企业进行处理委托等,落实产废者责任。在生产者责任延伸方面,则强调全生命周期的最优化,在产品的设计、生产、流通、使用、废弃的各环节贯彻3R(reduce、reuse、recycle)理念,实现彻底的资源循环利用。从一般废弃物的处理情况看,2017 年废弃物总产生量为4289 万吨,人均每日产生量为920 克。其中,通过焚烧、破碎、分选等过程资源化总量为868 万吨,资源化率达到20.2%,最终处理量为386 万吨,占总排放量的8.9%(图5)。相比于2000 年废物总产生量5483 万吨,减少了近1200 万吨。2000 年以后,人均每日废物产生量同样呈下降趋势,2008 年已降至1kg 以下(图6)。

图5 2017 年日本一般废弃物处理情况[10]

图6 日本一般废弃物产生总量和人均产生量变化情况[13]

二是构筑多种多样的“地区循环圈”。为了在最适合的范围内实现资源循环,日本在第二次«循环型社会推进计划»中提出“地区循环圈”的概念,即根据地域的不同,以及循环资源的量、设施规模、再生品的需求等,合理规划最适合的循环范围。比如对于生物质循环资源,以社区和地区级的循环为中心,构建具有综合生物资源利用系统的“生物城”。对于产品类循环资源和枯竭型资源,则通过“广域认证制度”,在更广的范围考虑循环。在第三次和第四次«循环型社会推进计划»中,“地域循环圈”的概念被进一步深化和拓展,围绕农林水产废弃物、食品废弃物、污水污泥、产品类废弃物等构筑不同层次的“地区循环圈”,其中以“生物城”为代表市町村在2018 年已经达到了83 个。通过构筑“地区循环圈”,不仅有效促进了区域资源循环,而且推动了地域文化的形成。

三是推动循环型社会商业的振兴。为积极推进循环型社会形成,日本在前三次«循环型社会推进计划»中,积极推进政府绿色采购、绿色产品和服务环境标签制度、环境报告书和环境审计公开制度、优良废弃物处置者第三方评价制度、热回收设施设置者认定制度和优良事例发布、金融和税收优惠支持等措施。第四次«循环型社会推进计划»则更加关注环境技术和制度以及环境基础设施的出口,制定了«环境基础设施海外发展基本战略»。2014 年日本循环型社会商业的市场规模达到467.9 千亿日元,约为2000 年的1.2 倍,从业人数达到142 万人,较2000 年提高27%(图7)。

图7 日本循环型社会商业市场规模和从业人数情况[12]

四是推进循环领域的技术开发和新技术的推广应用。在历次«循环型社会推进计划»中,新技术的研发和推广都是重要行动措施之一,但是各阶段因国家需求的不同,技术研发和推广的重点是不同的。在第一次«循环型社会推进计划»中,主要以废弃物的再利用、能源回收、解决二噁英类问题等为着眼点,推进关键技术的研发和应用。之后,随着食品再生利用法等3R 相关法律制度的深入实施,对产品全生命周期、全供应链的3R技术需求增加,在第二次«循环型社会推进计划»中,面向环境的产品设计、制造、系统升级技术成为重点,比如通过延长产品或建筑物寿命等减量化技术、通过供应链公司之间的合作减少制造过程中产生的副产品的减量化技术、产品和零部件的再利用技术等。在第三次«循环型社会推进计划»中,考虑到日本大地震后,废弃物处理设施作为分散型能源发挥的重要作用,提高废弃物处理设施的发电效率和中低温余热利用技术成为重点。第四次«循环型社会推进计划»则面向构建“5.0 社会”,致力于通过物联网和大数据分析技术的组合提高废弃物收集效率以及运用感应技术、机器人技术、人工智能技术的高度分类技术的普及。

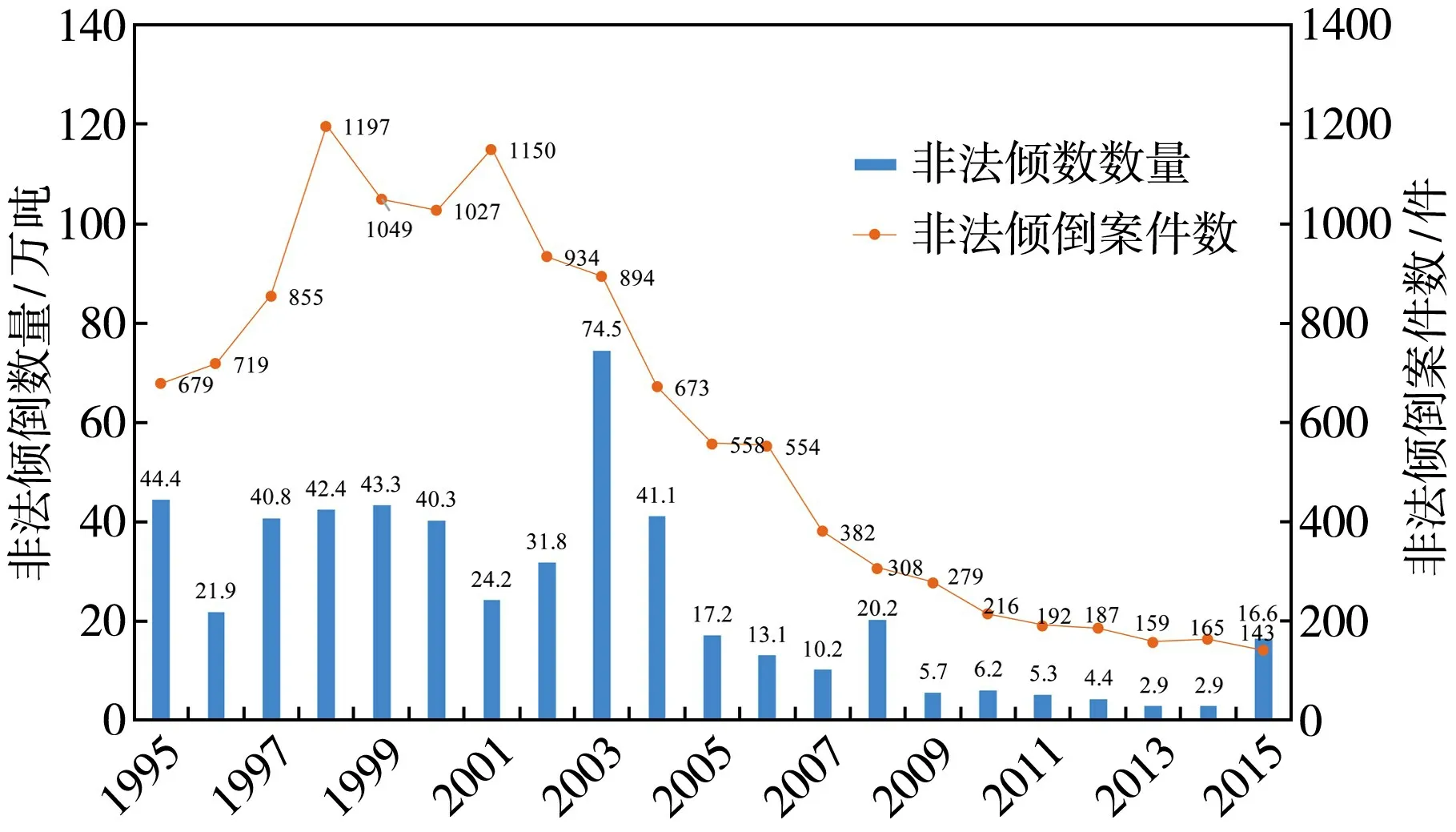

五是确保废弃物无害化处置。为了将废弃物处置带来的环境影响降到最低,日本根据废弃物的特性和物质流情况,制定有效且系统的治理方案。对于一般废弃物的最终处理场,主要开展剩余容量预测和适当延长使用年限。对于产业废弃物最终处理场,在完善私营处置设施的基础上,积极推进废弃物处理中心等公共设施的建设。另外,为了彻底消除非法倾倒事件,日本在第二次«循环型社会推进计划»中制定了“非法倾倒铲除行动计划”,并通过设置非法投弃热线,开展“全国垃圾违法倾倒监测周”等监测活动,稳步推进防止非法倾倒的措施。截至2015 年,每年新发现的非法倾倒案件为143 起,与1998 年的1197 件高峰相比,新发现的非法倾倒案件数量已大大减少(图8)。

图8 日本非法案件数量和非法倾倒量变化情况[12]

2.3 建立行之有效的宣传教育机制,引导全社会参与

日本在循环型社会的构建过程中,始终将普及3R 理念、引导公民生活方式变革作为常态化工作,广泛开展多种形式的宣传教育。一是制定«环境教育促进法»,通过环境教育人才登记制度、环境教育支持团体指定制度、环境教育体验机会场所的认定制度等,努力培养环境教育等方面的指导者。二是将环境教育纳入中小学课程,采用体验式的环境教育方式,引导学生参与3R 实践。三是依托NGO 组织、NPO 组织、企业等,开展各类环境教育主题活动,并通过“Re-Style”等专业网站,提供各类学习信息。四是规定每年10 月为“3R 推进月”,集中开展宣传教育活动,举办“3R 推进全国大会”,表彰为推进3R 作出突出贡献的个人、团体、学校和企业等,营造良好的社会氛围。

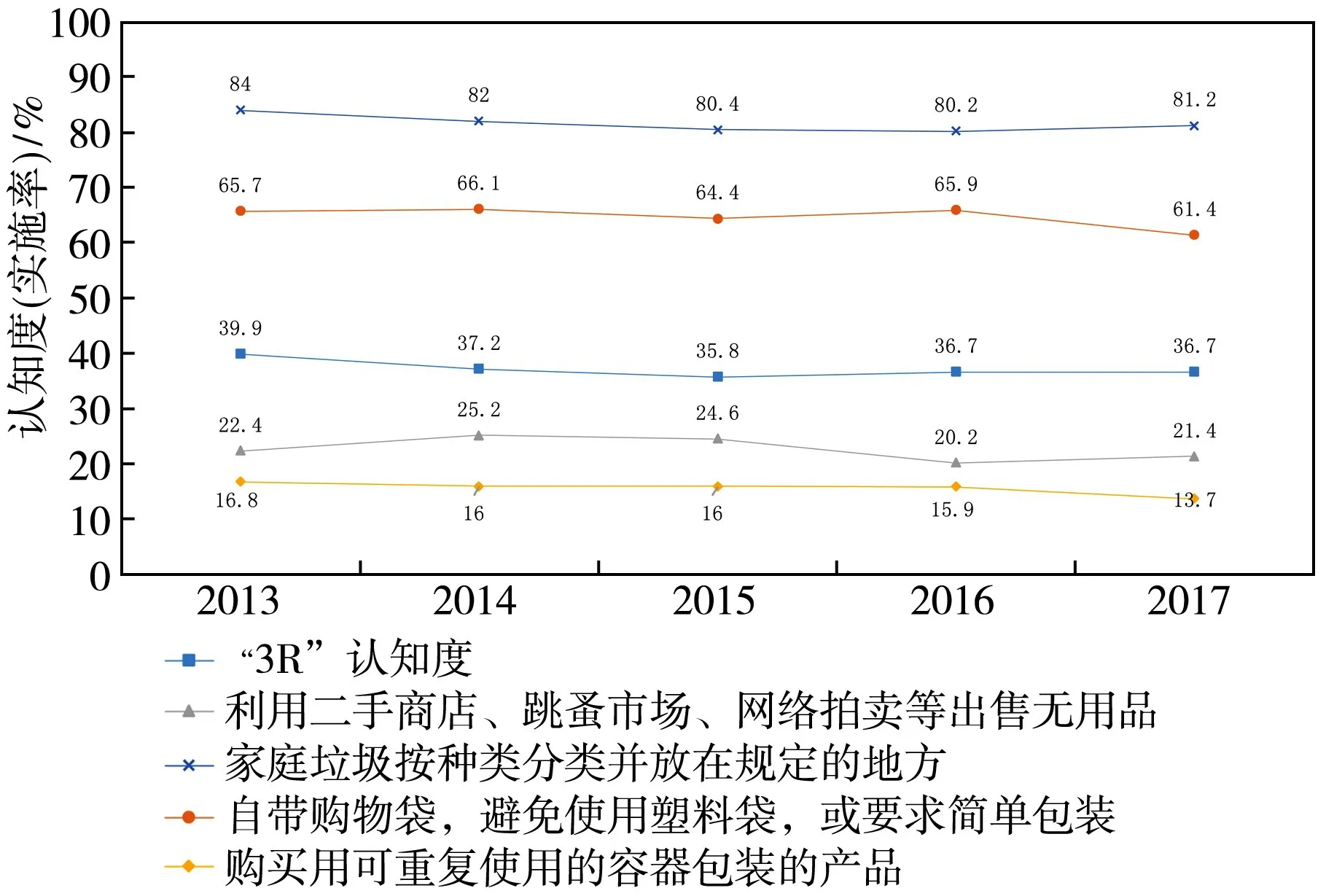

在国家、地方公共团体、NPO/NGO 组织、企事业单位的联合推动下,日本民众普遍树立了3R意识,并亲身参与到循环型社会建设中。根据日本环境省的调查数据,开展生活垃圾分类的民众超过80%以上,60%以上的民众自带购物袋(图9)。

图9 日本公众“3R”理念认知度及具体的3R 行动实施率[11]

3 对我国建设“无废城市”的启示

我国“无废城市”与日本循环型社会在理念上是相通的,学习吸收日本循环型社会建设的成功做法和经验,对我国加快建设“无废城市”,并最终建成“无废社会”具有重要的启示和借鉴意义。

3.1 制定梯次推进“无废城市”试点和“无废社会”建设的长期战略

对比日本循环型社会建设历程,我国建设“无废城市”注定也是一项长期工程,必须立足现实,建立长期战略。一是结合美丽中国2035 年和2050 年目标,制定建设“无废社会”的时间表和路线图,按照每5 年~10 年一个阶段,明确各阶段的主要目标和重点任务,久久为功,梯次推进。二是支持浙江省、吉林省等地,开展全省域“无废城市”建设试点;同时,结合京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等国家重大战略,推进区域“无废城市”建设试点,实现“无废城市”建设试点“由点到面”推进。三是建立和完善“无废城市”指标体系和定期评估机制,并在实施过程中边建设边评估,把准方向稳步推进。

3.2 加快推进与“无废城市”建设需求相适应的固体废物治理体系和治理能力现代化

从日本循环型社会建设的成功经验来看,加强立法,不断完善法制体系是建设循环型社会的关键所在[4]。根据本次新修订的«固体废物污染环境防治法»要求,建议我国“无废城市”应着力建设完善制度、技术、市场、监管“四大体系”。

在制度体系方面,加快完善«固体废物污染环境防治法»的配套制度,如生活垃圾分类制度和处理收费制度,电器电子、铅蓄电池、车用动力电池等产品的生产者责任延伸制度等。加快资源综合利用立法,设立资源产出率、资源循环利用率等指标,并完善物质流统计与分析体系,全面建立资源高效利用制度。

在技术体系方面,加强固体废物减量化、资源化和无害化技术创新,形成大宗工业固体废物规模化、高值化、协同利用,农业废弃物全量利用,生活垃圾分类和资源化循环利用,建筑垃圾再生利用,危险废物源头减量和安全处置等有效技术模式。

在市场体系方面,引入市场化机制,通过优化财政、税收和价格政策,完善环境信用评价、环境责任保险、绿色金融、绿色采购、生态补偿等机制,促进固体废物利用处置产业发展。

在监管体系方面,加快固体废物监管能力和风险防范能力建设,完善工业固废集中处置设施建设,建立联合执法机制,应用信息化手段实现固体废物全过程监管。

3.3 建立多渠道、常态化宣传教育体系,引导全社会践行“无废城市”理念

环境优先理念的确立和环境教育的普及是日本环保公众参与的前提和保证[15]。建议将“无废文化”培育作为“无废城市”建设的重要任务。一是积极推动常态化环保教育,将环保课程纳入中小学教学计划,努力提高公民的环境素质和环境责任感。二是积极利用媒体平台、环境教育基地等向社会大力宣传“无废城市”理念、工作举措和进展,提升公众“无废城市”认知水平。三是支持社会公益组织开展相关的活动,凝聚社会力量参与“无废城市”建设。四是积极开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色出行、绿色商场、绿色建筑等“无废城市细胞”创建工作,树立“无废生活”示范样板,引导全社会共同践行“无废城市”理念。