表达与实践:赵翼反对援引野史补校正史辨议

2021-10-02高远

高 远

(四川师范大学 历史文化与旅游学院,四川 成都 610066)

清代乾嘉史家咸以考据治史学,为古史订讹文、补阙遗,其丰厚的成果可以说是“清代三百年文化的结晶体”①梁启超著,夏晓虹、陆胤校:《中国近三百年学术史》(新校本),商务印书馆,2017年版,第28页。。其中以钱大昕《廿二史考异》、王鸣盛《十七史商榷》和赵翼《廿二史劄记》(以下简称《劄记》)为代表作。而赵翼的《劄记》以正史为取材基础,务求周延普遍,每每排列出诸多相类史实而论之,得出一代之特征,在史学界影响颇大。其《劄记》之史料来源,除以正史为本参互勘校外,还多次博征野史典籍补校正史。这种实践作法,与他在《劄记·小引》中表达的反对援用从前史官弃余的稗乘小说来纠驳正史的言辞相矛盾。正是由于这种言辞与事实上的差距,不少学者就赵翼对待正史与野史的态度做出了不符合实际的判断。为此,本文从《劄记》援引野史文献出发,就赵翼对待正史与野史之态度及有关正史以外书籍如何被采用的问题作一深入的辨析考证。至于缘何会出现赵翼的“声明”“表达”(学术理念、内在意识的真实反映)与“人之具体行为”(事实上、实践上之作法)的自相矛盾,同样也是本文准备探讨的问题。

一、“声明”引出的歧异:《劄记·小引》“稗乘脞说与正史”显隐论述

《劄记》为赵翼毕生钻研史学之思想结晶,内容以研究历代正史与史书编写得失为主,对史料的搜集鉴别工作如梁启超所论:“整齐其事实使有条理易省览。”②梁启超著,夏晓虹、陆胤校:《中国近三百年学术史》(新校本),商务印书馆,2017年版,第327页。乾嘉时期,清廷对史学采取两种方法,既“冠冕堂皇”提倡官方修史,又“细加查核”严禁民间私家著史,此风气对赵翼的史学观自有重大影响。《劄记》书首收有赵翼自撰的《小引》一篇,内中他对所作《劄记》一书的史料来源问题的阐述,既可看作是其学术理念的“声明”,亦可视为他在官方面前用较为幽隐的方式表达对时局和官方修史的意见。可将此摘引如下:

惟历代史书事显而义浅,便于流览,爰取为日课。有所得,辄劄记别纸,积久遂多。惟是家少藏书,不能繁征博采,以资参订。间有稗乘脞说与正史歧互者,又不敢遽诧为得间之奇。盖一代修史时,此等记载无不搜入史局,其所弃而不取者,必有难以征信之处。今或反据以驳正史之讹,不免贻讥有识。是以此编多就正史纪、传、表、志中参互勘校,其有牴牾处,自见辄摘出,以俟博雅君子订正焉。①(清)赵翼撰,曹光甫校点:《廿二史劄记》,上海古籍出版社,2011年版,《廿二史劄记·小引》第5页。

依本段文字分析,《劄记》的史料来源主要以载于正史之史实为本,利用每一部史书的纪、表、志、传各部分记载相互比勘,从而考辨史书记载的异同,总结史学的得失利弊。而对于援用稗乘小说以驳正史的问题,赵翼则非常明确地表示:史局纂修正史时,史官弃而不取之野史正文,后人不可捡拾以纠驳正史之用。原因很简单,因为在赵翼眼中,修纂正史时,已经汇集于史局的野史之文,该用的俱已载入,其所不载者,必然有其舍弃的理由;至于那些被弃而不取的,都是本身难以征信的东西。既然难以征信,后人怎能反据之以驳正史呢?我们可以很清楚地看出,与当时诸多学者不同,赵翼考史有其独特的视角,他特别注重正史材料的互证。但他在原则上也并没有反对援用野史笔记来治史,他所反对的其实是重拾已搜集又被弃置之稗说来驳正史罢了。这一观点,赵翼在《劄记》中多次重申:

一代修史,必备众家记载,兼考互订,而后笔之于书。观各史艺文志,所载各朝文士著述有关史事者,何啻数十百种。当修史时,自必尽取之,彼此校核,然后审定去取。其所不取者,必其记事本不确实,故弃之。而其书或间有流传,好奇之士往往转据以驳正史,此妄人之见也。②(清)赵翼撰,曹光甫校点:《廿二史劄记》卷1《史汉不同处》,上海古籍出版社,2011年版,第16页。

对《劄记·小引》中的这段话首先做出阐释的是钱大昕。他在给赵翼《劄记》作的序中说:“又谓‘稗乘脞说间与正史歧互者,本史官弃而不采,今或据以驳正史,恐为有识所讥’,此论古特识,颜师古以后未有能见及此者矣。”③(清)赵翼撰,曹光甫校点:《廿二史劄记》之钱大昕《廿二史劄记序》,上海古籍出版社,2011年版,第2页。据此分析,钱大昕能够掌握赵翼论述正史与野史孰轻孰重的一段话的本意,以官方史书为优先取信的对象,传闻野史则以次要的史料视之,连官方史书都弃而不取的资料、稗官野史等不可尽信。钱大昕认为“此论古特识”,重在说明赵翼的思想理念和大纲,至于赵翼著作中如何援引、论析“稗乘脞说”的实践作法,钱大昕并未提及。其后另一位学者周中孚对此亦表示了类同的意见:“其不援杂书以驳史文之讹,亦属特识。颜师古以后,未有能见及此者矣。”④(清)周中孚著,黄曙辉、印晓峰标校:《郑堂读书记》卷35《二十二史劄记》,上海书店出版社,2009年版,第544页。很明显,周中孚这段话是转引摘抄钱大昕而来的。仔细分析,“不援杂书以驳史文之讹”只是赵翼在《劄记》中的一种说辞而已,不是他事实上的作法。钱、周二人只是转录《劄记·小引》中的说辞而视之为一种特识,但没有进而肯定赵翼定会在书中落实他这个说辞。

今人学者却径取《劄记·小引》中的有关言辞,而不细察赵翼在《劄记》中事实上另有作法,从而得出了不同意见。如金毓黻言:“盖他人之治史者,喜以稗乘脞说为证,而赵氏则以本书证本书,或以其他正史证某一正史,盖由清人以经证经之法,推而出之,其识见尤高人一等”①金毓黻:《中国史学史》,河北教育出版社,2003年第2版,第287页。,即说赵翼不像其他治史者那样喜欢用稗乘脞说以证正史,而是由“以经证经之法”推演出本书、正史互证。高国抗先生编著的《中国古代史学史概要》则评其:“专取各史本书互为援证,不旁及他书。”②高国抗:《中国古代史学史概要》,广东高等教育出版社,1985年版,第451页。陶懋炳先生则言:“赵翼以史证史,基本上限于以正史证正史,兼用本证、互证和理证之法,其议典制人物,偶或引杂乘稗史,但为数极少。”③陶懋炳:《中国古代史学史略》,湖南人民出版社,1987年版,第477页。肖磊先生也认为:“他不像其他考史家常用稗说野史同正史岐异的互证方法,而是以本书证本书,以史证史,故在史料考证上比较可靠。”④肖磊:《〈廿二史札记〉简介》,《历史教学问题》1984年第2期。台湾学者张高评先生指出:“野史有资考订史料明矣,而赵翼著《廿二史劄记》乃弃而不取,何哉?”⑤张高评:《黄梨洲及其史学》,文津出版社,1989年版,第127页。刘玲先生《赵翼〈廿二史札记〉的历史考证特点》则从正面进行了肯定:“赵翼扬长避短,始终围绕各正史及正史的纪、传、表、志‘参会校勘’。”⑥刘玲:《赵翼〈廿二史札记〉的历史考证特点》,《史学史研究》2017年第2期。赵翼史学远播西方,加拿大汉学家浦立本(E.G.Pulleyblank)对赵翼极度推崇,论赵翼时却云:“他的一生环境,给他相当少的机会去研究希奇的资料,他不得不欣然强调正史的重要,驳斥考据学家广征稗乘脞说。他反覆阅读正史,不旁征博引以作琐碎的考订,而仅将关于各书的一般评论或书中使他感兴趣的事件,劄记下来。他讨论各朝历史如何编纂,根据些什么资料,并与同时代的作品加以比较。”⑦杜维运:《与西方史家论中国史学》,东大图书有限公司,1981年版,第165页。以上学者直接指称赵翼不用野史纠驳正史,甚至得出“始终围绕各正史”“不旁及他书”这样武断的看法,应是不考查实况而轻信了《劄记·小引》的说辞。

当然,也有很多学者能够细微地考察,指出赵翼不乏援用野史以治史、考史之例。比如张孟伦先生在其所撰《中国史学史》中就用了5页多的篇幅,以“不敢依据稗乘脞说以驳正史”⑧张孟伦:《中国史学史》,甘肃人民出版社,1986年版,第375—381页。为题来讨论有关问题。邹贤俊先生也在《劄记》中找到了野史被援用的事实,他说:“细考《廿二史劄记》,不难发现,赵翼在考证中实际上还是引用了《草木子》、《明稗类钞》、《玉堂漫笔》一类的资料数十种。这说明,赵翼对正史以外的稗乘杂史也并不都认为‘难以征信’,一概摈弃,而是有所取舍的。”⑨邹贤俊:《中国古代史学史纲》,华中师范大学出版社,1989年版,第417—418页。王树民先生在《廿二史劄记·第一卷校证》中则有更加明确的认识:“赵氏书中亦多次引用野史之文以补正‘正史’之缺失,尤以《明史》部分为甚,可知其说自有一定限度,惟未明言之耳。”⑩(清)赵翼著,王树民校证:《廿二史劄记校证》(订补本),中华书局,1984年版,第25页。雷大受先生在《赵翼及其史学著作》中言:“但是也并不象(像)他在《小引》中所说的那样,对于稗说野乘由于在官修史时已被搜入史局就一概摒弃不用。我们在翻阅《劄记》时就不难发现,在正文或夹注中特别是宋以后的各卷中,都曾引用私人笔记或杂史类著作以及诗评、碑文等做为旁登(证)或补充材料。也有一些书籍虽加以引述,但是却是用正史驳其谬误失实的。”⑪雷大受:《赵翼及其史学著作》,《北京师院学报》(社会科学版)1980年第3期。台湾学者杜维运先生治赵翼史学数十年,他说:“《劄记》史料来源有二,一曰正史,一曰习见之二三杂录别史。”⑫杜维运:《廿二史劄记考证释例》,《幼狮学报》1958年第1期。黄兆强先生则在其专著《廿二史劄记研究》中多次指出赵翼以野史来论证、补充、勘误《明史》记载的事实,藉以说明赵翼“以正史为尊”思想前后不一。①黄兆强:《廿二史劄记研究》,台湾学生书局,1994年版,第75—161页。李琳《赵翼〈廿二史札记〉之〈明史〉研究》,发现赵翼“阳奉阴违”引用大量稗史以考据《明史》,惜论点多有因循他人之处未能有所突破。②李琳:《赵翼〈廿二史札记〉之〈明史〉研究》,华东师范大学硕士学位论文,2010年。该文中的很多观点、论证,黄兆强先生早在《廿二史劄记研究》中即已提出。在这里,不得不提到罗炳良先生,他著有《赵翼对野史文献的认识与利用》一文,“接续张先生的研究思路,把《廿二史札记》引用野史材料考辨正史纪事的事例归纳为四种类型,证明赵翼在历史考证中利用野史文献的确凿事实”③罗炳良:《赵翼对野史文献的认识与利用》,《安庆师范学院学报》(社会科学版)2001年第6期。文中“张先生”即张孟伦先生。。以上学者觉察到了《劄记·小引》说辞与《劄记》内容有异,并据实指出赵翼“声明”与实践作法不相一致,但至于其中的原因却未深入探讨。

综合言之,《劄记·小引》“稗乘脞说与正史”的显隐论述,导致古今学者对《劄记·小引》的说辞及书中实际作法的理解分为以上三类。为何产生歧异?究其原因则多是对赵翼《劄记》全书及其他著述缺乏全面细致的通览,往往径取《劄记·小引》中的说辞作为自己文章的注脚,而没有辨明赵翼《劄记》博征野史典籍背后所隐藏的治史理念和时代背景下的曲折表达。那么,赵翼缘何“曲折表达”?在他看来稗乘脞说与正史的关系到底如何?为何《檐曝杂记》更显示出了他具有特色的“野史观”?《劄记》中野史文献的利用到底该如何评价?这些都是我们必须要澄清的问题。

二、依违于师承与现实之间:赵翼对野史与正史关系之认识及其原因分析

历史由史料构成,史料乃是往昔人类思想与行为遗留下来的陈述。在中国传统社会中,史学的表现形式主要是叙事史学,依据史料来源不同而划分为各种类别的记事史书,如正史、国史、野史、稗史等。以官修与私修两种途径来说,我们不妨称之为正史与野史两大类。官修正史,当然有其局限及不可信之处,但至少在史馆的一定编制及纂修体例规范下,其记载的国家政典和朝廷大事仍比较真实可靠。野史则多是民间士大夫或私人所修的有关国家历史的书籍,它的史料来源大多是官书不载的传闻遗事,其著述者可以漫无标准、义例而率性为之,故其可信度一般低于正史。

赵翼勘校史籍,首先肯定正史史料的基础地位,即以“正史为尊”,他多次表示“正史之未可轻议也”,故多用正史的纪、表、志、传各部分记载相互比勘,从而考辨史书记载的异同,总结史学得失利弊。如卷二十七《宋金用兵须参观二史》条,首先指出“两国交兵,国史所载大抵各夸胜而讳败,故纪传多不可信”④(清)赵翼撰,曹光甫校点:《廿二史劄记》卷27《宋金用兵须参观二史》,上海古籍出版社,2011年版,第546页。,然后通过比勘《宋史》与《金史》传记中不相符合的史实,最后得出了结论:“故阅史必参观各传,彼此校核,始得其真也。”⑤(清)赵翼撰,曹光甫校点:《廿二史劄记》卷27《宋金用兵须参观二史》,上海古籍出版社,2011年版,第549页。他反对重拾从前史官弃余的史料来纠驳正史,并以陈寿、范晔、裴松之撰注史书为例,指出正史不可妄驳。如《劄记》卷六《裴松之三国志注》言:“范蔚宗作《后汉书》时,想松之所引各书尚俱在世,故有补寿《志》所不载者。今各书间有流传,已不及十之一,寿及松之、蔚宗等当时已皆阅过,其不取者必自有说。今转欲据此偶然流传之一二本,以驳寿等之书,多见其不知量也。”⑥(清)赵翼撰,曹光甫校点:《廿二史劄记》卷6《裴松之三国志注》,上海古籍出版社,2011年版,第118页。可以看出的是,赵翼博考杂著与他注重正史、以正史为尊并未相违背,他恰恰是利用遍阅书籍甚或野史材料来完善和维护正史。

不可否认,赵翼本人在《劄记》中也认识到了野史记载上的矛盾和不可信处,如卷三十六《明人说部》条,强烈批评稗史小说之不可信,说是“屯毛不辨”“此明人小说中最陋者也”。①(清)赵翼撰,曹光甫校点:《廿二史劄记》卷36《明人说部》,上海古籍出版社,2011年版,第763—764页。再如卷三十六《皇陵碑》条,赵翼以“事本不经”“附会为此说”等语来批评野史有关明太祖死后“天葬”事之不可信。②(清)赵翼撰,曹光甫校点:《廿二史劄记》卷36《皇陵碑》,上海古籍出版社,2011年版,第750—751页。再如卷三十六《徐达纵元君之误》条,据野史传说,徐达之所以迟迟不攻下北京,是为了放走元顺帝,避免日后自己陷入“兔死狗烹”之地。赵翼对此进行了考证,并说:“陆、徐著述颇可观,此事乃缪误如此,盖徒得之传闻,而未尝见实录也。”③(清)赵翼撰,曹光甫校点:《廿二史劄记》卷36《徐达纵元君之误》,上海古籍出版社,2011年版,第757页。“陆、徐著述”指的是陆深的《玉堂漫笔》和徐祯卿的《翦胜野闻》,这样“颇可观”的野史著作都错误如此,稗官野史岂可尽信?赵翼还提出应以官方《实录》为主,单凭野史传闻来写作史书更加靠不住。在赵翼的治史理念中,野史的可信度是很值得怀疑的,故而对史家编撰正史时遗留下来的史料要取舍审慎,确有依据后才能使用。

很明显,赵翼以官方正史为尊,推重《实录》,野史次之,但同时他也很注重野史稗闻的价值。如赵翼评价清吴伟业撰《绥寇纪略》:“每卷以三字命题,虽不免小说家纤仄之体,而记载详赡,以事系日,以日系月,以月系年。其大者朝章国典、兵制军饷、勋戚之封建、藩邸之支派,以及国变后诸臣死事之忠节,无一不广搜博采。甚至流贼之混号,亦详其氏名,并贼属之伪官,亦注其姓字。不知当日何以有如许档案作为底本?盖直聚崇祯十七年邸报奏疏部议,一一考核;又参之以传闻,揣之以情事,而后成书。……每卷后又各有论断,文笔雅洁,各成一则古文,又可见其深于古学也。”④(清)赵翼撰,李解民点校:《檐曝杂记》卷6《绥寇纪略》,中华书局,1982年版,第108页。此段话可看作是赵翼对野史笔记的评判标准:史料来源应为档案、邸报、奏疏、《实录》等类第一手资料,要“广搜博采”;体例和文采两者都是协助完成理想史书的必要条件;直书不隐如实记载、无偏袒之私心是史家自身素养的规范,只有如此才能“参之以传闻,揣之以情事,而后成书”。由此内容与形式两者并重的评判标准写成的野史著述,当然就更具史料价值,怎会弃而不用?正如有学者指出:“事实上,赵翼不仅没有那么决绝地摒弃野史,还撰有野史笔记性质的著作《檐曝杂记》,表现出开明的野史观,其野史撰述实践表明野史笔记也是其史学生态的重要一环。”⑤单磊:《野史撰述的实践:赵翼〈檐曝杂记〉的史学价值》,《地域文化研究》2019年第6期。

赵翼在《劄记》中还多次强调,不论是官方史料还是民间史料,它们的价值应该由撰写者的人品、道德水准和撰写者身处地域、距事件发生地的远近来评判。如卷九《宋书纪魏事多误》:“《宋书》有《索虏传》,叙魏太武后文成帝即位之事,谓太武有六子:长名晃,为太子。……晃懼,谋行弑。焘诈死,遣近侍召晃迎丧,至则执之,罩以铁笼,杀之,立秦王为太子。……按《魏书》,太子晃极有令德,正平元年薨,谥景穆。……据此则太子晃以疾薨,非太武赐死也。……《宋书》所云,盖南北分裂,徒以传闻为记载,故有此误耳。”⑥(清)赵翼撰,曹光甫校点:《廿二史劄记》卷9《宋书纪魏事多误》,上海古籍出版社,2011年版,第165页。赵翼所理解的北魏太子死因,应该以记载北魏的正史《魏书》所录为准,毕竟是本土领域内的记载者较为了解真相;而属于敌对国的《宋书》,极有可能因立场敌对故意抹黑,不可尽信。赵翼直接批评《宋书》说:“沈约在萧齐修《宋书》,永光以后皆其笔也,故于宋、齐革易之际,不得不多所忌讳。”⑦(清)赵翼撰,曹光甫校点:《廿二史劄记》卷9《宋书书宋齐革易之际》,上海古籍出版社,2011年版,第160页。既然《宋书》记载容易出现“隐讳曲笔”,自然在考证其记载事实时,需要进一步辨证。

诚然,代表赵翼开明野史观的著述应是《檐曝杂记》,该书刻成较晚,书内已有嘉庆十六年(1811)之事者,盖为迟暮之作。该书内容甚杂,系劄记性质,与赵翼《廿二史劄记》相发明,可在一定程度上透视出两者之间的内在关联,也可视为赵翼治史理念的一贯执行。该书涉猎范围广泛,“杂”“野”纷呈,涵盖军国大事(如宫中庆典及热河行围)、显宦名人轶事、科举教育、文学艺术、边疆(广东、贵州、福建、云南等)史地、景致物产、民间工艺、乡风民俗、读书心得、方言俗语、西洋器物、琐闻轶事、人际交往、诡秘灵异等。赵翼书中所用史料,大都为本人亲历所见,属第一手史料,与官方史料采录相比而言,属于“野史”无疑,正是赵翼《檐曝杂记》对“野史”的征引,才使得该书具有较高的史料价值。

那么,赵翼缘何在《劄记》卷首有这样的说辞?有的学者说:“不敢依据稗乘脞说,以驳正史的真正原因,并不在于避免贻讥有识,而是在于骇怕干犯国家的禁令。”①张孟伦:《中国史学史》(下),甘肃人民出版社,1986年版,第376页。分析赵翼所处时代的现实背景,这个解释是有一定道理的。因为清政权自顺治以来,便指斥小说杂史“有乖风化”,并严加销毁,学人以文字狱惹祸者史不绝书。至乾隆修纂《四库全书》时,始于乾隆三十九年(1774)终于乾隆五十八年(1797)的禁书活动,更是我国古代文化典籍的一场浩劫。据乾隆三十九年八月初五日上谕:

乃各省进到书籍,不下万余种,并不见奏及稍有忌讳之书。岂有裒集如许遗书,竟无一违碍字迹之理?况明季末造野史者甚多,其间毁誉任意,传闻异辞,必有诋触本朝之语,正当及此一番查办,尽行销毁,杜遏邪言,以正人心而厚风俗,断不宜置之不办。此等笔墨妄议之事,大率江浙两省居多,其江西、闽粤、湖广,亦或不免,岂可不细加查核?……若见有诋毁本朝之书,或系稗官私载,或系诗文专集,应无不共知切齿,岂有尚听其潜匿流传,贻惑后世?②《寄谕各督抚查办违碍书籍即行具奏》,见中国第一历史档案馆:《纂修四库全书档案》(上),上海古籍出版社,1997年版,第240页。

由上引文可知,乾隆帝的用意便是销毁“毁誉任意,传闻异辞,必有诋触本朝之语”的野史,特别是纂修《四库全书》时,“全部禁毁书籍达三千一百多种,十五万部以上”③黄爱平:《四库全书纂修研究》,中国人民大学出版社,1989年版,第76页。,“比较重要的案件已不下四十余起,占整个乾隆年间文字狱的一半左右”④黄爱平:《四库全书纂修研究》,中国人民大学出版社,1989年版,第81页。。赵翼退隐著述之年正是乾隆三十八年(1773),又身处查禁书籍最炽的扬州等地,在著述时必定有所见闻,难免谨慎恐惧,无怪乎赵翼在卷首明示自己的态度,要以正史为重,这应该与当时清廷文网严密有很大关系。不过,从他的史学实践上看,这种表态可能只是一种不得已的“虚说”或“言不由衷”,而不是他内心的真实反映,更不是阿谀奉承官方史学。

重要的是,我们应该从中国学术发展的内在理路予以剖析。中国传统史学发展到清代,经历了两千多年的厚重积累、利弊杂陈、得失互见,必须进行一番彻底清理,才能促进中国学术继续向前发展。乾嘉历史考证学应时代而生,以其理性态度审视古代文化典籍,他们“本着护惜古人、嘉惠后学、实事求是的精神治史,对前代各种史学思潮与史学著作考察得失,评定是非”⑤罗炳良:《清代乾嘉历史考证学研究》,北京图书馆出版社,2007年版,第6页。。如何认识野史与正史二者之间的关系,乾嘉史家做出了自己的判断。王鸣盛指出:“有一等人不能看正史,旁搜宋元小说以掩其短,如姚宽之辈,未尝学问而好为议论,自有学识者观之,虽多亦奚以为?”⑥(清)王鸣盛撰,黄曙辉点校:《十七史商榷》卷40《田畴字》,上海古籍出版社,2013年版,第458页。在当时绝大多数学者看来,只有在精通正史的情况下,才能以稗官野史考证正史,然后可以得出全面的认识。顺势而行,赵翼也持同样的观点,他在《劄记》卷二十九中以明修《元史》为例指出:“又与野史互异。此则未可据野史以驳正史者。盖一代修史时,凡(裨)〔稗〕官丛说无不搜集,其所弃而不取者,必其无所据依。今反拾其所弃者以驳正史之讹,多见其不知量也。”①(清)赵翼撰,曹光甫校点:《廿二史劄记》卷29《元史》,上海古籍出版社,2011年版,第581页。也就是说,如果不顾正史的记载,而专据各种名目的野史笔记以治史,就很容易导致立论失实、褒贬不公。

中国史学素有征引杂书小说以撰史的传统。钱大昕对于信实可征的小说,是十分肯定其史料价值的。宋太宗太平年间,乐史撰《太平寰宇记》,史料相当丰富,钱大昕对此高度评价:“是书体例,虽因李吉甫,而援引更为详审。间采稗官小说,亦唯信而有征者取之。有宋一代志舆地者,当以乐氏为巨擘。”②(清)钱大昕:《十驾斋养新录》卷14《太平寰宇记》,上海书店出版社,1983年版,第315页。欧阳修撰写《五代史》亦旁采小说入史,王鸣盛在《十七史商榷》卷九十三中专门评论说:“何义门谓欧公《五代史》亦多采小说。何说确甚。……今《薛史·全昱传》亦不载博戏诋斥之语,欧公采小说补入最妙,然则采小说未必皆非,依实录未必皆是。”③(清)王鸣盛撰,黄曙辉点校:《十七史商榷》卷93《欧史喜采小说薛史多本实录》,上海古籍出版社,2016年版,第1406—1408页。与钱、王并世的章学诚亦肯定稗乘小说的价值,他说:“小说出于稗官,委巷传闻琐屑,虽古人亦所不废。”④(清)章学诚著,叶瑛校注:《文史通义校注》卷5《诗话》,中华书局,1985年版,第560页。赵翼置身于几千年来的史学传统中,在原则上又不排斥野史笔记,他自然会充分认识并利用这些野史典籍。

除此之外,赵翼对正史野史关系之认识,还与他的师承及参与编修《御批历代通鉴辑览》有很大关系。⑤关于此方面原因的探讨,目前学界并不多见,柯璟霖《赵翼史书编纂观念研究——以魏晋南北朝史书为中心》(国立云林科技大学硕士学位论文,2013年)有少许论及。乾隆十五年(1704),赵翼于顺天府乡试时受知于汪由敦,是年冬客居汪府,教其二子读书。后两人朝夕相处八九年,师生感情笃深。赵翼对此有记载:“余自乾隆十五年冬客公第,至二十三年公殁,凡八、九年。此八、九年中,诗文多余属草,每经公笔削,皆惬心餍理,不能更易一字。尝一月中代作古文三十篇,篇各仿一家。公辄为指其派系所自,无一二爽,此非遍历诸家不能也。”⑥(清)赵翼撰,李解民点校:《檐曝杂记》卷2《汪文端公》,中华书局,1982年版,第23页。汪由敦曾提出:“大抵列朝事迹,宜以《实录》为主,而博考诸书以证之。盖《实录》虽有曲笔,必不至如野史之凿空无稽也。好事者专信野史,更不参考《实录》,未可尽从。”⑦(清)汪由敦:《松泉文集》卷20《史裁蠡说》,《景印文渊阁四库全书》(第1328册),台湾商务印书馆影印本,第899页。若将汪由敦之主张与赵翼《劄记·小引》之语对照,几乎如出一辙,实录、正史等官修史书虽可能有回护曲笔的缺失,但其优先取信的地位必须承认;如单凭稗官野史传闻来撰写史书,其载录史实则更加靠不住;不能全盘否定野史小说的功能,而应将之置于辅助地位,用以和实录、正史等官修史书互相参考、补充。汪由敦无论在史学与政治上都有所成就,赵翼在耳濡目染之下必深受其老师的影响,他在《松泉文集序》⑧赵兴勤、蒋宸、赵韡编:《赵翼研究资料汇编》卷10《佚文》,花木兰文化出版社,2013年版,第419—420页。中对汪由敦的学术进行了总结,既是对汪由敦的推崇,亦是其本人对学术人生的追求。赵翼运用和恩师史学主张相近的方式治学,是很有可能的。

自乾隆二十三年(1758)开始,乾隆帝命儒臣纂《御批历代通鉴辑览》一书,直到乾隆四十四年(1779)才成为定稿,并收入《四库全书》中。赵翼自乾隆二十九年(1764)起,一直到乾隆三十一年(1766)底,在外放广西镇安府之前,一直参与编辑《御批历代通鉴辑览》工作。有学者说:“编书的过程给予他属于正面的影响,《通鉴辑览》的‘御批’部分则引起赵翼的回避或删改,成为他史学著作风格不同于乾嘉史家的重要关键。”①柯璟霖:《赵翼史书编纂观念研究——以魏晋南北朝史书为中心》,国立云林科技大学硕士学位论文,2013年。若观察《御批历代通鉴辑览》之《凡例》所提及的修史方式,便可以发现赵翼以正史为尊的原因。其《凡例》中说:“唐宋而后野史渐夥,增饰流传殊难依据,若宋太祖之斧声烛影,明惠宗之殉国出亡等事,异说滋多,尤当剖晰是非以昭定论,今并随文驳正,勿使滋惑传闻致乖大义”,“今依据正史,博稽群籍,悉正牴牾之旧以臻完善之观”。②《御批历代通鉴辑览·凡例》,《景印文渊阁四库全书》(第335册),台湾商务印书馆影印本,第8页。可见,其意在强调考据史事应以有依据的正史为优先,稗官野史并不是没有价值,而是应该经过一番考订后才能决定,至于毫无根据的传闻异说则应坚决舍弃。同时在《凡例》中也表明,正史之外仍可以运用野史来考订,如:“从本史以迄,外乘稗官,无不博采汇参,以衷至是,其或异同互见之处,并加案语考定,弗蹈两歧。”③《御批历代通鉴辑览·凡例》,《景印文渊阁四库全书》(第335册),台湾商务印书馆影印本,第7页。由此可见,赵翼重视正史的原因与《御批历代通鉴辑览》之《凡例》相同,重视正史的同时也不放弃正史之外的资料,博览群籍以考异同,这种治史观念便是他亲自参与编辑《御批历代通鉴辑览》时传承而来的。

三、来自官方又走出官方的实践运作:赵翼《劄记》野史援引及其史料价值

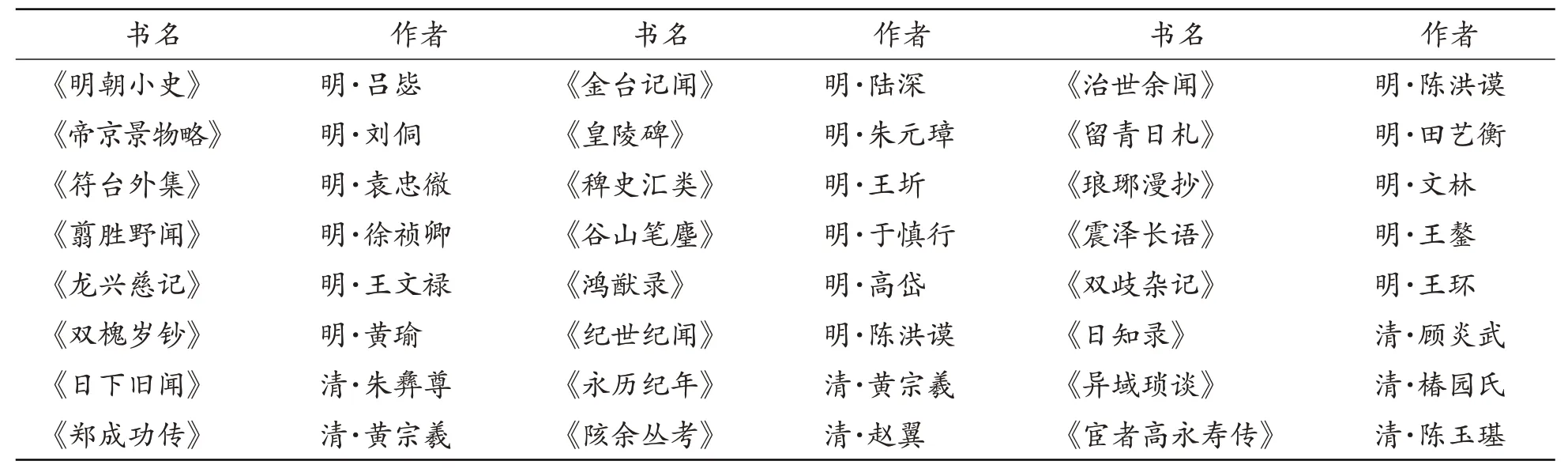

赵翼《劄记》援用正史以外的书籍主要有四大类:其一,纪传体外的他类体裁史籍,如《汉纪》《唐会要》《通鉴纪事本末》《资治通鉴》《舆地纪胜》《续资治通鉴长编》《文献通考》《经世大典》《元史纪事本末》《宋史新编》《天潢玉牒》《续通鉴纲目》《清太宗实录》《十国春秋》《明史传稿》《历代史表》以及明御制《西征记》、明修《皇朝本纪》等19种。其二,文集类书籍,如晋陆机《陆士衡文集》、宋郑思肖《郑所南集》、金元好问《遗山先生集》、明唐枢《国琛集》4种。其三,诗集类典籍,如元余应《合尊大师诗》、元郝经《辨磨甘露碑诗》、明王世贞《明诗评》、清顾嗣立《元诗选》、清彭元端《宋四六选》、清查慎行《敬业堂诗集》6种。其四,历代野史笔记,如下表所示:

赵翼《劄记》征引野史典籍一览表

通过上表可以看出,《劄记》引用杂书小说共有69种。其中,以明代最多,达44种;宋次之,计12种;清又次之,计7种;元代4种;北齐和唐各1种。另外,不知撰者姓名的野史笔记有《通鉴集览》《稗史》《北庭杂记》《绍熙行礼记》《纪异录》《国初礼贤录》《朝野异闻录》《从信录》和《从亡录》9种。这些事实摆在面前,我们有理由说,赵翼是不反对引用野史纠驳正史的,关键是如何辨析和运用野史史料。以笔者看来,赵翼博征野史之史料价值,主要有以下四个方面:

其一,补正史文献之缺漏。如卷二十三《宋史各传回护处》条:“又明清《挥麈录》,王渊有妓周氏,为赵叔近所得。陈通之乱,叔近招降之,渊遣张俊、韩世忠讨通,并斩叔近,以妓归渊。渊以赐俊,俊不敢受,乃予世忠。……此皆世忠少年粗豪之过,亦不必讳,而《世忠传》不载。”①(清)赵翼撰,曹光甫校点:《廿二史劄记》卷23《宋史各传回护处》,上海古籍出版社,2011年版,第443—444页。此条本旨在说明《宋史》各列传大都言传主之善而不及其恶,参阅他书记载可知传主全貌。卷二十八《金末种人被害之惨》条,援引金元好问《张万公碑》及《完颜怀德碑》以说明金末种人被害之惨烈。卷二十九《元史》条,援引赵珙《蒙鞑备录》以说明元朝国号之由来。卷三十二《明初文字之祸》条,引《朝野异闻录》与《闲中今古录》考证《明史·太祖纪》不载朱元璋屡兴文字狱的缺漏。赵翼援引野史记载,充当了正史缺漏的良好注本,而且透过史料范围的扩大,使人们可以全面而真实地理解历史信息。

赵翼《劄记》征引野史典籍一览表(续)

其二,详正史记载之简略。正史所载不详,赵翼援引野史以作补充,这在《劄记》一书中占了一定比重。如卷二十五《宋科场处分之轻》条,引《洛阳缙绅旧闻记》补充《新五代史》对五代朝廷取士徇私舞弊记载的不足。如卷三十二《明代选秀女之制》条,征引明朱国祯《湧幢小品》、明何良俊《四友斋丛说》等书以补充佐证《明史》所载有关选秀女之事。又如卷三十四《明中叶才士傲诞之习》条,引用《稗史汇编》《玉堂丛语》《朝野异闻录》等多种野史为《明史文苑传》作补充,多角度地展示了明代中叶文人才士放诞不羁的风气。又如卷三十五《张居正久病百官斋祷之多》条记载:“按《明史》,居正病,四阅月不愈,百官并斋醮为祈祷,南都、秦、晋、楚、豫诸大吏无不建醮,而《明朝小史》所载更详。”②(清)赵翼撰,曹光甫校点:《廿二史劄记》卷35《张居正久病百官斋祷之多》,上海古籍出版社,2011年版,第720页。再如卷三十六《长随》条,征引明郑晓《今言》以补充《明史》,并以此佐证其对“长随”一名所下之断语。野史可信度固低,但不能由此便一概排斥,应当辨证地看待。在赵翼的治史理念中,那种专以稗乘小说为根据,心存猎奇而不顾正史记载的作法是不可取的;而接近历史事实的野史笔记则可以补充正史记载之不足,从而更清晰地反映出历史事件的完整性。

其三,纠正史文献之讹误。直书与曲笔是中国传统修史原则的一体两翼,故而在史馆修史时,往往由于党争或个人恩怨致使正史记载回护之处甚多;再加上史书流传过程中的刊刻疏漏和个人私改问题,使得部分史籍并非原来初修之面目。赵翼运用野史杂记纠驳正史,主要体现在两个方面:校勘正史史事与辨明正史曲笔。如卷二十四《监板宋史脱误处》条,援引杨万里《诚斋挥麈录》以纠正监板《宋史》之误,确认配享者是张俊而非张浚;卷二十四《宋史各传错谬处》条,援引《舆地纪胜》以正《宋史·韩世忠传》之误;卷二十九《元史》条,引据顾炎武之记载,指出《元史》因草率而致误处甚多。对于史书中的曲笔现象,赵翼也多次予以批评。如卷六《三国志多回护处》条,赵翼引用他书记载以说明陈寿为魏晋事多有回护。以司马氏弑帝之事为例,赵翼说:“此事见《汉晋春秋》《魏氏春秋》及《世语》《魏末传》,是司马昭实为弑君之首。乃《魏志》但书高贵乡公卒,年二十,绝不见被弑之迹,反载太后之令,言高贵乡公之当诛,欲以庶人礼葬之。”①(清)赵翼撰,曹光甫校点:《廿二史劄记》卷6《三国志多回护处》,上海古籍出版社,2011年版,第107页。又如卷二十一《薛史书法回护处》条,同样援引各书的相互记载,指出薛居正记五代史多所回护。从这些批评中我们可以看出,不管是正史记载还是野史描述,只要坚持了直书都应受到表彰。

其四,充当论断之佐证。赵翼引正史以外书籍以佐证其判断,在《劄记》中也有可见。如卷三十一《周延儒之入奸臣传》条,周延儒在《明史》入《奸臣传》,赵翼认为未免稍过,只是一庸相而已,入普通列传即可。《劄记》言:“其始入阁,未见有败检事……颇多可称,故王鸿绪《明史传稿》在《列传》中。”②(清)赵翼撰,曹光甫校点:《廿二史劄记》卷31《周延儒之入奸臣传》,上海古籍出版社,2011年版,第654页。“此等事皆延儒之奸,既入《奸臣传》,而传中却又不载。盖王鸿绪《传稿》本不列延儒于《奸臣》中,后来修史者始改编,然但列之《奸臣》卷,而传仍未改,故传中不见其奸邪之迹也。”③(清)赵翼撰,曹光甫校点:《廿二史劄记》卷31《周延儒之入奸臣传》,上海古籍出版社,2011年版,第655—656页。如卷三十四《明乡官虐民之害》条,为证其结论,引用《朝野异闻录》和《琅琊漫抄》诸书以见虐民之惨状。又如卷三十二《明祖文义》条,为证明太祖后来“文学明达,博通古今”,援引《翦胜野闻》和《双槐岁钞》等书佐证其判语。可以说,赵翼是在相信了这些野史有可信之处后才入正文的,而正是这种野史与正史辨证看待的观点,才使赵翼的治史理念丰富多彩。

结 语

综上所述,赵翼对历史叙述中材料取舍相当注意,主张优先以官方史料为据,如正史、实录等。同时,他还主张修史、考史之时应当广征博采,资料收集多多益善,为此需要对稗官野史等著述材料辨证地看待。此外,他还主张为史书作注解者不能只关注正史,当博采异说、野史等以校补正史。其《劄记》引用野史材料考辨正史纪事的史学实践就是在历史考证中合理利用野史文献的成功案例,而其《檐曝杂记》则是野史撰述的实践典范。以上种种,都是对学界持“赵翼信正史而不信野史”的结论的有力反驳。

赵翼《劄记·小引》中的“稗乘脞说”与正史关系的“声明”或“表达”,与其撰述中的“实践”相互矛盾,究其原因,除了学界探讨最多的由于文网严密、文字狱酷烈原因外,似应更多关注赵翼师承交游、同时代学人学术影响以及赵翼本人参与官方史学活动等对他的影响。可以肯定的是,乾嘉时代很多像赵翼这样的文人为了防患未然(文字狱),都曾有治学理念“表达”与具体学术“实践”不一致的情况,出现了对自己著作删改的禁抑动作,有学者将其称之为“清代文献中‘自我压抑’的现象”④王汎森:《权力的毛细管作用:清代的思想、学术与心态》(修订版),北京大学出版社,2015年版,第345页。。

《劄记》援引野史补校正史之实践运作,足以证明赵翼开明的野史观。他并非对野史摒弃不用,而是区别对待,采用可信史料和价值较高的野史文献考证正史文献谬误、补充正史文献缺漏、弥补正史文献之不载、充实正史文献之简略。“由此更可以看出,赵翼反对以稗乘脞说反驳正史,并非片面地全信正史,认为野史、杂史不可依赖,而是专门针对盲目地掇拾坠简残编反驳正中的不良治史风气。赵翼在历史考证中对野史文献的利用及其对正史和野史辩证关系的认识,不仅对我国古代历史考证学做出了不朽的贡献,而且为18世纪中国史学批评理论与方法论增添了丰富的内容。”①罗炳良:《赵翼对野史文献的认识与利用》,《安庆师范学院学报》(社会科学版)2001年第6期。