先锋的美食家

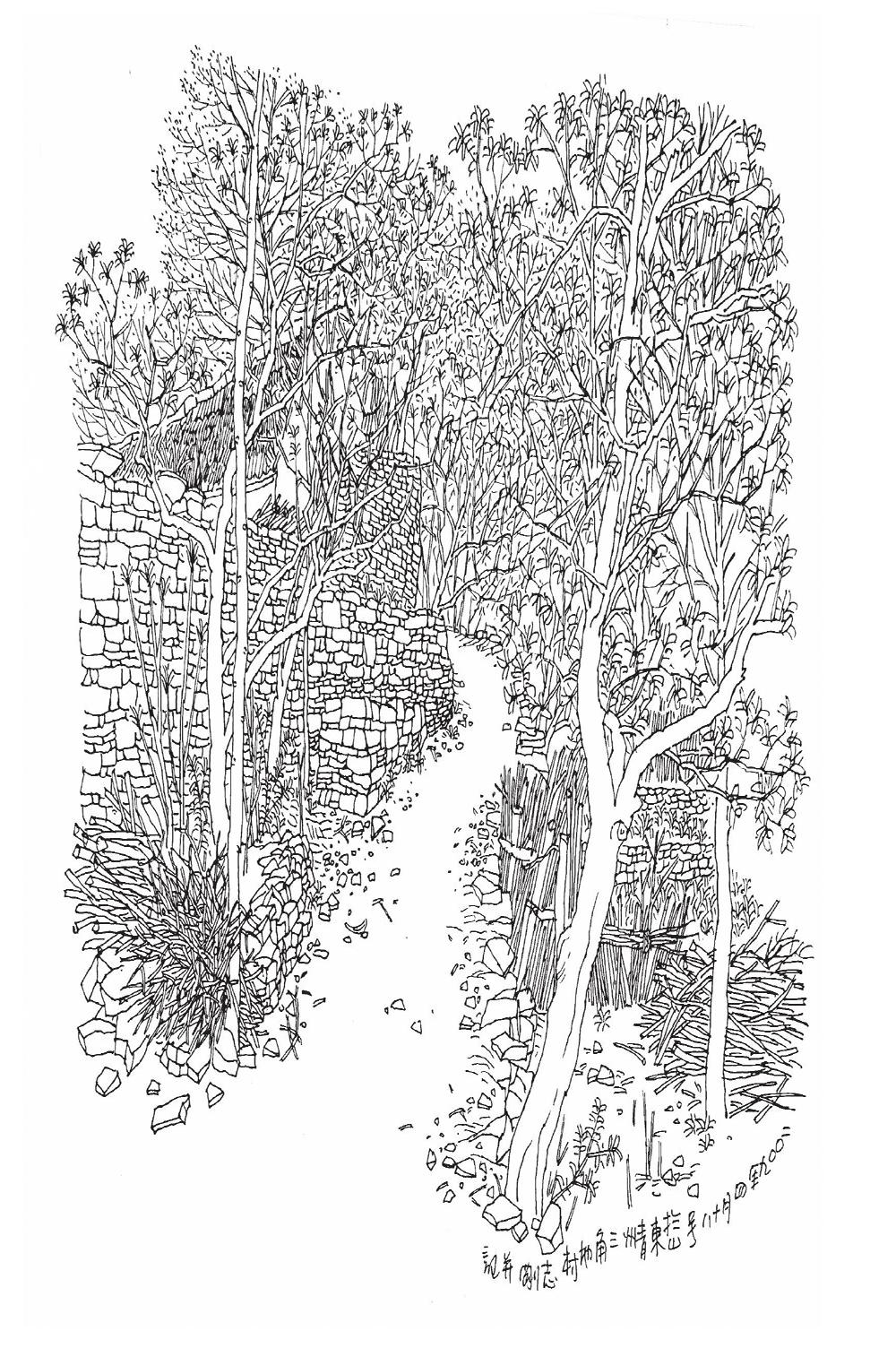

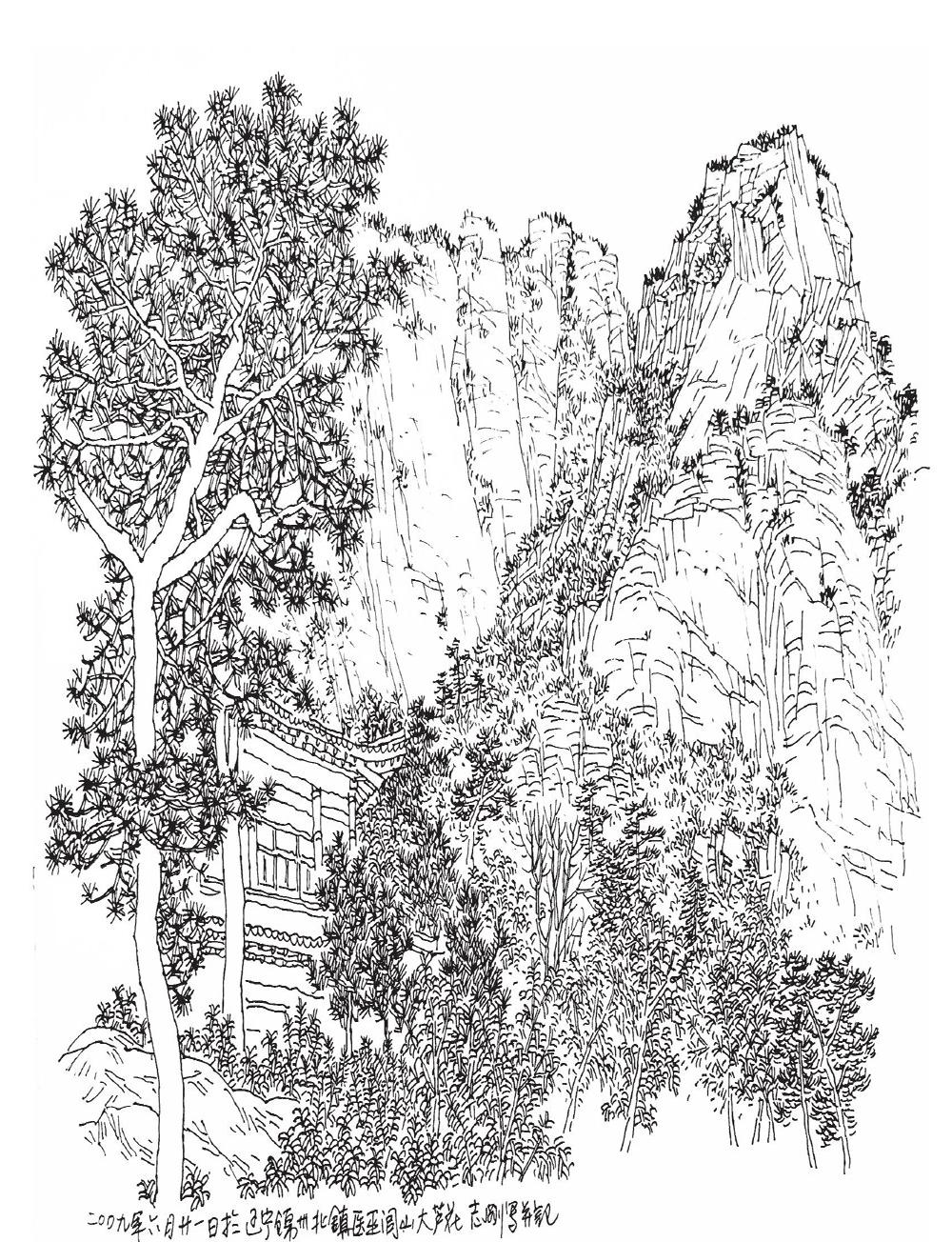

2021-10-01陈锦丞

陈锦丞

爷爷种洋芋、土豆和马铃薯

爷爷出门种洋芋、土豆和马铃薯。爷爷荷锄,回头对我说:我去种洋芋、土豆和马铃薯了,这个时季不种,到时候我们吃什么?我听得三四年,方才慢慢知道,土豆就是洋芋,就是马铃薯。就好像爷爷的名字叫陈天法,又叫小伢,又叫作我的爷爷。

扛起锄头,锄柄是实心木、黄檀木做的。

我们的田地就在离家不远处的山坡平坦处,走过去只需五六分钟。但我抗拒得很,总是不愿跟着爷爷去地里。夏季草长过膝,垂茂浓密。我小时候见过几次“绳状的动物”,吓得全身冰凉,拔腿逃命。父亲说,在山村里生活,不可以说出那个动物的名字,它极有灵性,听见你唤它,便会吐着红信,悄悄潜在你的身边。爷爷在一旁咧开了嘴,说:

“啥么那个动物?不就是蛇么?我的锄头,乌梢子也堪敲死几条。”

我吓坏了。我的脊背忽地一凉。心想,爷爷好大的胆,竟然犯禁,直呼那个动物的名讳。往后他去地里,我便不大敢去了。每每想起当时场景,我仍旧能吓得汗毛倒竖,疑心那个绳状的动物彼时正潜伏围墙上,冷静地探出脑袋,偷听爷爷酒后所言。

所以我不太情愿跟着爷爷去种洋芋。就是偶尔去几次,行走在田埂间时,因为害怕茂盛菜叶的触碰,总是跳着脚走动。后来,我对于“绳状的动物”恐惧愈来愈深,甚至因此而害怕踏青出游。所以,我不下田,爱宅在家中,是有道理的,并非因为我的懒惰。

说来也怪,一个懒人总见不得另一个懒人偷懒。俗话说:大懒催小懒。大水獭催小水獭。我父亲从不亲自下地,挥起锄头来也是扭扭捏捏的,可一旦见我不随同爷爷种地,便像是浑身长了虱蚤,不耐烦地很,眉头都皱到了脸框外。他找我講道理,说些尊老爱幼的故事,但没有成效,便去游说我的爷爷,说的是,以后闹饥荒,我不辨菽麦,连吃的也扒不到。爷爷一听,有些道理,往后种地便稀疏地硬带着我去了几回。

一般都是傍晚去的。阳光金黄,平原通透一片。爷爷一边挥锄,一边告我各种蔬菜的名字。但来回都是那几种蔬菜,不多时便放我自己玩耍了。我找了一小块净地,讨来一柄小锄头,在地里种自己的牵牛花和葫芦娃。牵牛花是深蓝色的,我从小二家牵来一丛,引在角落的竹影底下,为其搭一个藤架。它们爬得很快。隔日来看,日日攀高。但如果几日不下雨,它们虽爬得高,却也十分干瘪皱缩,不耐看了。我也种葫芦娃。我翻找到父亲藏在橱柜里的文玩葫芦,剖了籽,委托爷爷施在地里。而后,我又用胶水将文玩葫芦的葫芦头粘了回去,《鉴宝》栏目也看不出个中门道。施了葫芦籽的土地已冒出了绿苗,但文玩葫芦也已损耗。我想到那只一分为二的文玩葫芦,忽然明白父亲送我到地里晒日头,也许自有其冥冥的缘由。

葫芦籽也如牵牛花般,需要藤架才能够生长。但这种藤架不过是随地找来的枯竹枝。那些绿苗顺其而上,很快开了花朵。我夜夜期盼着葫芦娃的到来,心想着多一些玩伴与兄弟,也利于对付“绳状动物”的事。我将午饭剩下一口,想要留给假想中的葫芦娃兄弟吃。有时实在未吃饱,便亲自扮作葫芦娃,一边尖声尖气地说:感恩施主留下的午饭,我葫芦娃定会保佑你。一边将自己留下的剩饭吃了去。时间愈长,我便与这臆想中的兄弟感情愈发深厚。我时常憋着一肚子的水,跑到坡地上浇灌它。我在独处时念叨它的名字,在夜晚梦见它平平无奇的白色花朵。不多久,花朵如拱,冒出了一个个微微隆起的青绿色果实。再过几日,果实垂在了藤架上,已孕出了另一种生命。

为了喂饱葫芦兄弟,我喝水也频繁了些。再过不久,葫芦长大了,笨重而且呆滞。晒出了黄斑点点,就不那么惹我怜爱了。爷爷凑过来,掂了掂葫芦,笑着问我:

“这么大个!这个能吃不能?”

我忽然察觉到文玩葫芦的牺牲是无意义的。

爷爷仍旧只是种着洋芋、土豆和马铃薯。到了三四月份,土豆生发得很多。碧绿的土豆叶子接连着我们的田地。土豆大丰收了,用竹篾筐子盛,满满登登的,谁也没料到今年土豆种了那么多。

爷爷愣愣,说:今年洋芋子种多了。

爷爷也种其他菜蔬:四季豆、朝天椒、花生、番薯。番薯我想是马铃薯的兄弟。番薯叶也可吃,番薯秆也可吃,番薯根茎也可吃。我实在没想到,还有一种植物,从上到下竟没有一点不可吃的部分。

那些青葫芦后来从藤架上坠伤在地,化作了竹影下的肥料。

爷爷还种枸杞子。

枸杞利尿。爷爷记载在纸条上,塞进空烟盒里。所以自己种枸杞,也不知是哪里牵来的根,竟然抽芽了,竟然开花了,竟然长出了一颗颗的小枸杞,这可是在江南。爷爷以为枸杞可以成树,荫蔽坡上的一亩三分地。枸杞又矮又小,只比辣椒株稍高一点。爷爷把新鲜枸杞吃完了。不是很利尿,就锄掉了。

爷爷种洋芋、土豆和马铃薯。

奶奶煮洋芋、土豆和马铃薯

我家的灶间是土灶台,至今仍然还是。那样的土灶台是用砖头搭建的,形状像个四四方方的碉堡。进火处叫烟熏得皴黑,灶面上铺着白色瓷砖,黑白相间,另有一锅拱腹,进火处,脚边滚落着柴禾。

奶奶做饭时,我尤爱坐在灶间管火。因平时不得玩火,此时添柴小童也成了一种有趣的职业。柴禾是爷爷从山上驮回来的,他花费了力气,因此对那些太阳烘晒后较为松软的木材颇为珍惜,总是想要另捡一些竹片、枝丫来烧。他喜欢将柴垛码得高高的,就在墙头底下,好似另一面墙。我不懂珍惜,将那些褐色树皮、土黄色树芯的木材一根接着一根塞进灶头里。眼睛也不眨一下。爷爷拍腿:“臭东西,把我的柴都烧没了。”实则,明日他又驮更多的柴回来,仍旧期望我只烧一些竹片、枝丫。柴垛高了,他就舒服了。

那样的柴很经燃。有时我拎着火钳,靠于灶墙睡了一个大觉,柴禾还亮着。

奶奶很慈祥:“阳阳这么小就知道为我烧灶头。”像是说给别人听的。

奶奶骂爷爷:“天天吵吵什么?他喜欢烧木头就让他烧个够。”

但我一根接着一根地塞递,奶奶也会心疼起来,旁敲侧击地说:

“要是火再小一点就好了。火势那么旺,将我的大铁锅也烧出一个洞来。”

温油。之后铁锅一阵滋啦作响。白烟呈圆廓形弥散。锅铲运动,刺啦啦,像是铁链被反复拖动着。我盯住炉灶里的火苗,看它们不安地跃动。等火苗燃尽了,柴禾就星星地冒着红色,渐渐覆上了一层灰白。我眯眼假寐,想着晚饭,河虾泡在半碗米醋中,或是想着晚上做游戏的事,有时竟也真暖洋洋地睡着了。

我的祖上是从徽州迁移过来的,因而奶奶做菜保有徽州的风味。我家的菜重油重辣,就是炒青菜,色拉油也较青菜的汤汁更为丰富。荤腥就更不必说了,偶尔做一次红烧肉,末了也要浇一勺猪油子其上。老一辈的人缺了油水,因此等猪油成坛,便不时地挖上一勺,细细体味着。这是爷爷奶奶告诉我的。我想,也许是为了将瘦肉留給我吃而编出的谎。

另外就是吃咸菜了。我与爷爷走在河滩上,他的眼睛总是来来回回地搜寻着,看见了足够大的滩涂石,就咧嘴笑了抱回家。原来是腌咸菜用的。我家咸菜都是腌制的芥菜。芥菜,念作“嘎菜”。村里都这么吃,到处念作“嘎菜”“嘎菜”,午后互相都问:中午吃嘎菜了没有?交谈时空气中“嘎嘎”作响,恍如鸭群。接下来我要说,嘎菜的腌制方法。要明白,我所说的嘎菜其实就是大头芥菜。按照我的方法来腌制嘎菜,一定是顶好吃的。你就放心地随我腌制:嘎菜需去除老叶,以手将其折成小段。烘晒两天,撒盐反复揉搓,再入坛,反复挤压、撒盐。最后压上爷爷捡来的大块滩涂石。腌制的前几天,这里有一窍门,需要翻动,让盐分均匀。这样一定好吃。但千人千手,也看厨师的天分。

每每制作咸菜,院子里飘荡着清酸的气味有时浓重,有时淡薄。淡薄的时候,像一种青草的香气,竟然也很好闻。

红烧肉的做法,我不甚了解。我爱吃红烧肉,但总是回避看见生肉。每逢年节,家中在堂前杀年猪,我都躲得远远的。那时候,围观的人往往挂着残忍而快意的笑容。家猪一声嗷叫,人群“嗡”地叹一声,他们刽子手的快乐就做成了。子曰:君子要远离厨房,因为那里到处是残酷。大致是这个意思。后来,我饲养了两年的一只大黑兔跑丢了。我躲在房间里哭了几回。晚上吃饭,又是红烧肉。我就无端怀疑起这肉是我的大黑兔变的,便“哇”的一声,在饭桌上哭起来。爷爷和父亲都笑着,父亲将我抱到一旁的靠椅上,安慰我说:吃饭的时候怎么能哭呢?何况兔肉哪有猪肉这么松软。兔肉要滚腌菜才好吃,红烧不好吃。俗话说,兔子放个屁,放到腌菜里,滚起来都是香的……

滚,即煮。

暖锅又是另一说了。那时,几只经年常用的薄皮铝锅,竟约定好一般,都缺损了耳朵。铝锅放在燃旺的烽炉子上,便可滚一切了。滚,就是煮,和火锅类似。暖锅可煮万物食材。冬天,隆冬,大家缩手缩脚,临近了饭点,就说:用蜂窝煤炉子滚点什么吧。常常是青菜滚了豆腐,萝卜滚了肉圆。围着一盏烽炉子,四周摆上五大碗怎么也吃不完的咸笋,即袁枚所说的“目菜”,乍一看,自觉丰盛,充数的。筷子所向主要还是那只薄皮铝锅。爷爷一边吃,嘴里一边“呜呜”地叫着,这是烫到了,嘴唇也急急地翻动,以咽下去。

蜂窝煤炉子冒着水汽和白烟。

蜂窝煤炉子的菜面上,涌着泡儿。气泡破了,接连都是啵啵声。

心急吃不了热豆腐,可滚菜吃的就是热烫的豆腐,我们嗷呜嗷呜地吸着凉气。或者是滚咸菜、郎几蕻。郎几蕻听着像是人名,实则是蕨菜的别称。我在懵懂时期,反复地写过故乡辽阔的土地与点缀着的绿色野菜,我在本子上写“郎几哄”。老师纠正我说:郎几蕻是它的小名,应该称之为蕨菜。吾爱吾师,但吾更爱郎几蕻之名。她如若执意改为蕨菜,这篇作文我就写不下去了,因为蕨菜听上去真让人觉到陌生啊。我的奶奶,温柔的语言多少次地说:今天我们就吃郎几蕻。任凭世界都说蕨菜就是郎几蕻,我也装作不知道。我这人很犟的。这种野菜清明时节生发得很多,到六月就败了,不好找了。奶奶揣着竹篮,去阴凉处信步逛上几圈,郎几蕻喜阴冷潮湿,竹篮差不多就盛满了。这种野菜蹿得极高,顶部似是垂吊着一颗绣球。过高的不能吃,过矮的颜色发青,也不能吃。奶奶只取用一指长短的郎几蕻。装满了,与雪菜、鲜笋一起放进铝锅中。吃爽足了,畅快了,大家摸着肚皮,都说:今日吃畅了。

想起那些野菜,也必会想起爷爷的种植与院子里不规则生长着的菜蔬。有揶揄的话说乡下农民搬到了城里筒子楼,仍在地砖的缝隙间种上了一棵棵的朝天椒。这话用来形容我家院子里的菜蔬是准确的。只要有泥土,有阳光的地方,都杂植上了好养活的做菜佐料。有时堪堪只是一条缝道,也冒出了一株一株的紫苏。紫苏是烹制腥味不可缺少的一样佐料,按汉方说法,紫苏也可入药,叶与籽自有不同的用处。如果缝道更宽阔些,便可以种植葱蒜了。就连那棵桂花树与枣树底下,也围种上了一圈模样敦实的青菜。奶奶经常递我一把小剪刀,说:“去剪些葱来。”或说,“去剪一点紫苏叶。”我便剪上一些,以水冲净,瞬时就下到了锅中。起初,我取葱用蛮力,常常将它连根拔起,奶奶见我送来的葱多有根须,有些惋惜,后来我才知道,取葱留根,葱是会自生的,就像韭菜。

这样的种植虽不规整,但凌乱却越显出其实用性了。

紫苏是墨绿色与紫色相间,像花一样。

我们坐在堂前。这个五月份,土豆极多,多到令人害怕。爷爷用竹筐装回后,就随意斗堆在屋檐墙角下,弃置一般。偶尔伙伴来玩,我们捡起几个拇指大小的洋芋,互相当作石子丢来丢去,那种小洋芋软软的,砸到脑袋上也不很痛。小土豆袖珍,小得可爱。这样的小土豆在五月到处都是,有时我们走着走着,鞋底忽然一软,便知道是踩着土豆了。我们将无心踩扁了的土豆捡起来,朝着栽种菜蔬的地方掼过去,充作肥料。做土豆饼,需用到的也是这样的小土豆。因大土豆个子太大,难以敲扁,纵使敲扁,也比盘大,那就不是土豆饼,是印度飞饼了。

末了,还是回到煮洋芋子。我和奶奶坐在堂前,她将焯水后松软的洋芋子装在竹篾里,一个一个敲成了饼。我就搬来一把小板凳,坐在一旁。不时地,我也从那竹篾中捡一两个焯水后的小洋芋吃。那样的洋芋不用剥皮,嘴唇轻轻一抿就能将皮抹去。或是撒一点盐巴,就有了土豆泥的滋味。如果是做土豆饼,就是将其敲扁后去皮,两边煎至金黄。

奶奶敲着,敲着,洋芋子却越来越多,如韭一般,眼见吃不完了。奶奶恼了,皱起眉头,放下敲器,说上一句:“我天法真是拎不清!”说完,又捡起敲器砸土豆来。爷爷“喔”地一声叫,笑嘻嘻的,像是被人打了软软一拳。“喔,我的小臭狗。那么,我不种洋芋子了,我种土豆,我种马铃薯。”爷爷骂爱的人都是用“小臭狗”。除却对我父亲的昵称。

先锋美食家

有一天,锅“嘭”地爆炸了。原来是母亲在煮玉米。

还有一天,黑烟螺旋着蹿出窗外,在天空中缓慢地形成一朵皴黑的蘑菇云。我正在厂区里与伙伴做游戏,急匆匆赶回去看,原来是母亲在煮河虾饼。

母亲脖上挂着沾满黑色油渍的围裙,神色复杂地看着我,托着一只盘子走出厨房。那只盘子上安然端放着的,是一张奄奄一息的河虾饼。

河虾饼气若游丝地说:“救我……或给我一个痛快。”

母亲介绍说:这是河虾饼。

母亲也知道,这样焦乌乌的东西不大好辨认。糊味袭人,我将脸凑过去,把那劳什子看了个仔细。原是用玉米粉揉作面团,再将四两小拇指大小的河虾整只嵌入其中。虾中有须,有刺,有壳。一股脑地,与那金黄的玉米面团合二为一,统筹规划了。这之后,再放入饼铛中双面抹油煎烤。我说:饼铛。那个字念“撑”。母亲说:电饼当!有时候也念作“电饼Duang”。电饼铛“Duang”一下,河虾饼就出炉了。黑烟也旋风一般地升上天空,郁积在半空中,后来化为了一场午后雷阵雨,浇在那些诋毁母亲厨艺的村人头上。

摸出手表一看,已经是五点钟,到了吃晚饭的时间了。我需将眼前的河虾饼吃掉。我要开始吃河虾饼了。我真的要吃它了。我坐在桌边,清清嗓子,扯下一块,放进嘴里,虾枪刺戳着我的舌头和天花板,虾须如同化纤丝一般,在口腔中翻卷,好像有许多虾兵蟹将举着刀枪在我嘴里打闹。我看向母亲,母亲像是等待着严师审判的另一个孩子那样,期待我说一句“好吃极了。”

“你应该多吃一点虾,虾是补脑的。虾壳也是好东西,可以补充磷与钙。”

“另外,你也应该多吃一点玉米餅。玉米算得上是粗粮。多吃粗粮利于你的肠胃。”母亲正色说,“你知道吗?桥北的某某某,因为久吃细粮,肠胃坏得很快,谁也没有考虑到这种事。”

这是母亲在阐释她的创作主旨。

“我想,河虾是鲜脆的,玉米饼则很软糯。这样吃在嘴里,就会脆软相交,趣味跌宕。”

这是母亲在阐释她的构思过程:她是如何将两样毫不相关的材料糅合在一起的。

先锋的厨艺试验再一次失败了。

在我很小的时候,母亲便爱在厨艺上做些试验。她生性天真烂漫,率真如童,总有些天马行空的想法。母亲九岁时坐着太外公的自行车后座,去镇上理发店烫了邓丽君样式的卷发,到了十三岁,就开始涂抹一些现代诗歌了。母亲心性,直到生育我,仍然是孩子的。一日上午,她去杭州办事,返家后便急急地召集与我同龄的孩子到家,兴冲冲地要做薯条给我们吃。那也许是她第一次在杭州大厦附近吃到了麦当劳薯条,金黄而又脆糯的薯条粘上鲜红的番茄酱,母亲瞪大了眼睛细细地抿着。薯条像是点燃了这位天才厨娘头脑中的焰火,她乘车从杭州来,一路上便念叨着“薯条”的名字。小莹问:阿娘,什么是薯条呀?我的母亲得意极了,说,你们等着看吧,就让我来告诉你们,什么是薯条。天才的厨娘得意极了。

她从墙角的土豆堆里翻找出几个品质优良的大个头,奶奶忧心忡忡地看着她系上围裙,在案板上洗切起来。母亲将大土豆切成拇指粗细,锅中温起了色拉油。正到制作的关键时刻,母亲忽然以脚阖门,阻隔了孩子们翘首期盼的目光,机密地在其间忙碌起来。我仿佛看见母亲在厨间为自己的天分而暗自窃笑不已。我们听见菜刀将土豆条赶入油锅的剐蹭声,色拉油沸物滋滋作响,我们兴奋地原地跳着,拍着手。我们闻见了色拉油圆润的香气,欢呼着:薯条!薯条!

不久货就送到了。母亲以脚抵门,橱门“吱呀”一声,母亲端着一只盆子,盛放着高高隆起的土豆,另一手拿着刚从杂货铺购得的番茄沙司。奶奶嘴角向两边扯去,挤出一丝微笑,悄悄进到厨房将色拉油舀到壶中备用。孩子们只顾跟着土豆的香气,涌到堂前客厅。

母亲将盆子放置桌上,要我们排排端正坐好。我们一丝不苟地坐着,她以筷子衔起薯条,分发至我们手中,她教导我们要以番茄酱作辅料,蘸于薯条的尖顶。盆中的薯条粗细不一,有的已炸至焦黑,有的却因粗如中指,中间仍是夹生的。况且,正宗薯条根本不是这样的做法,那些美国佬是将土豆碾作淀粉,再揉作细长状的。我们皱着眉头,用力地咬着口中的土豆条。奶奶踮起脚远远地看着,微微笑着。

母亲立于一旁,只招呼我们吃,自己却并不动嘴。我们相互交换着眼神,吃了几根,小莹说:

“阿娘,这就是薯条吗?”

母亲说:“这不是薯条的话,还有什么是薯条呢?”

薯条上的色拉油顺着我们的食指与拇指下淌,我们的手心里便多是油腥。

小二在衣服上抹了抹手,呆呆地说:好像不大好吃。

母亲笑起来,说:“小二,你是因为吃不惯洋快餐。”

小二就不争辩了。他虽觉得薯条不好吃,却爱吃番茄酱,他不时用短短的一截炸土豆蘸取番茄酱,放进嘴里慢慢嘬着。他蘸取了许多番茄酱,手中的土豆条仍不见短的。

到了晚上,母亲一边忙着手头的事,一边仍旧不时地嘟哝一句:“小二真滑稽,吃不惯洋快餐,却来说我的薯条不好吃。”

后来,镇上兴起了乐事薯片。为了复刻薯片,母亲又召集了我们一次。这次听说没有番茄酱作辅料,且主料又是土豆切块,来的人便少了些,小二也不来了。奶奶有些忧心地叫了几次母亲的名字,但最终没有说些什么。母亲一脚阖门,孩子们只听见菜刀迟钝的声响。一会儿,花生油沸物“滋啦”作响。经过上次的失利,母亲已经意识到问题出在色拉油身上。母亲说,色拉油不宜煎炸,这真是我的失误。为此她特备了一小壶花生油。厨房静着,我们在门外窃窃低语。出锅后,母亲口里喊着:好了!薯片好了!一会儿端着盆与堆叠的土豆片,走到客厅。我们慢吞吞地跟过去,眼见着那些土豆片如深褐色的树根般枯槁,相互之间都不发一言,不安局促之感弥漫着我们。小莹说:

“阿娘,这就是薯片吗?”

母亲高兴地说:“还不算是。”她从围裙袋中掏出一小包十三香,或浓或淡地撒上一些,说:

“现在是货真价实的薯片了。”

这太粗糙,太吓人了。我们一时不敢取用,围聚观望着。这些货真价实的土豆片与膨化包装袋中的薯片相去甚远,盆中的土豆片昏黑不一,布着些深褐色的筋脉,模样近乎恐怖。见我们不动,一旁监工的母亲忽地鼓起勇气,取了一片,抖了抖其上鲜红色的十三香粉料,放进嘴里。她咬了一口,粉料便喷薄出来。她闭着眼睛,嘴中嘶嘶地,只顾与我们打手语,一会儿竖起大拇指左摇右晃,一会儿指指盆中富余的货真价实的薯片。我们便都取了一片,在盆沿敲掉多余的粉料。盐、盐、盐,世界上好像只剩下了盐这一种东西。我们吃这一片货真价实的薯片,好像是为了补充盐分似的。小莹哭起来,眼泪浸透了她红嘟嘟的脸庞。她左手的食指与拇指还夹举着那片沾满辣椒粉料的货真价实的薯片,像是列举一项邪恶的罪证。

往后,母亲再想要聚集我们这些懵懂孩童来作她的食客,就难了。她另做了一些稀奇古怪的尝试,最后都落入了我的腹口。过了几年,我买了《随园食单》《山家清供》给母亲读。母亲面露喜色地读着。每有所得,欣然与我谈论,指着《食单》上的“炸鳗”篇与我说:“没想到古时便有炸鳗的么?也没想到,苍耳的叶子也可以吃。外婆家的荒地里到处都是苍耳,叶子腐烂也没有人采摘。”我心中暗感不妙。

母亲每每谈起书中篇目,总是面色轻蔑:“哼,袁枚花头精十足。连洗刷碗筷也编出一套方法。况且,书中写到的‘猪蹄四法,我早就是这么做的,你已经吃过好几回了。‘猪头二法谁不知道呢?不过是多放些八角。”袁枚书中多讲“鲜嫩”,母亲会错了意,往后便总是做些半生不熟的饭菜,连母鸡也只吃七分熟,谓之“再炒就老了”。

包子:麦筋五花八门地拧巴在一起,其上的花纹各个不重样。但经过我母亲之手的包子,总是类似于某个魔鬼怨怒哀嚎时攥紧的双手。包子的褶子像是珊瑚一样盘虬而坚硬,部分皮面薄软处,透露出其中墨绿的菜色。这像是从海底深处发掘出的包子,外表的怪异仅仅是令人感到恐惧的显性部分。其中的内里或许才是其精华所在。比如,你以为墨绿的菜色,总该来自油麦菜或是观音菜,却没想到其中包裹着的是墨绿的海胆汁、豆腐乳。这不是黑暗料理,而是等一个人来欣然接受其怪异的口感。一旦到了阳光昏黑相交的日暮时分,他们便纷纷向我母亲所作的包子献上祭品,稽首祈拜。

玉米:每当他们念诵,我便从镜中看見自己可憎的面貌。我一半仍然葆有青春的金黄色,另一半,却毫无疑虑地向你们展示地狱的实景——经过焚烧和炙烤后,是焦黑,是破损,是遭受迫害后形成的深邃的孔洞。我的根须弯曲地缠绕着,共同贯穿于黑色及金黄地带。如同一张缓缓展开的树叶与其上安然有序布置着的树叶脉络。当它经历两种不同的色彩和质地,就好像是经历四季的模样,当我面对镜中,凛冬与酷夏是一根玉米的两面,而肃杀的秋天和温润的春天则在其间悄然作以过渡。一位先锋的厨子在一根玉米上,用她的厨艺烹饪出四季的理想状态。她想在玉米上摹刻出人世间四季更迭的真实面貌,告诉你们:不要怕,也不要念诵什么。

但丁:……现在你们面临最后的考验,你们将以爱意充作食欲,以奉献的愉悦替代忍受,去品尝这位女士的包子与玉米。我曾经惩罚所有犯贪吃罪的人,到阳阳家吃她母亲所作的包子。稍后,我明白过来:忍耐是一种博大的爱意。它像海一样静谧无言,所有汹涌的海浪最终都仅以压抑的姿态在夜晚柔软地起伏。

世人仅仅知道先锋艺术家夸张而漫狂的举动,而不知那些先锋艺术家都与你母亲的天赋相去甚远。先锋艺术家刻意地破坏什么,从来摸不着自然而然瓦解材料的渠道。