以人教版新教材为依托在生物学课堂中落实概念教学

2021-09-30王汝平

王汝平

摘 要:2018年教育部最新颁布的《普通高中生物学课程标准(2017年版)》明确提出生物课程的宗旨是要培养学生的核心素养。其中生物学科的育人价值集中体现在培养学生的核心素养,具体表现为对生命观念、科学思维、科学探究和社会责任四个方面的培养。对生物学概念的掌握是学生形成生命观念(如结构与功能观、进化与适应观、稳态与平衡观、物质与能量观等)的重要基础和支撑,在教学中概念的建构需要学生灵活运用归纳与概括、批判性与思辨、推理与演绎以及建模等科学方法。如何“概念化”课堂,助力于生物核心素养的发展?笔者现以几个课例阐述学科重要概念的形成策略。

关键词:生物教学;概念教学;核心素养

模型是由元素、关系、操作以及控制其相互作用的规则组成的概念系统,是由一些外部表征体系来呈现的。生物模型是将生物学研究原型的一些次要的、非本质联系舍去,形象简约地表现生物原型或突出反映原型的主要特征和联系的一种理想物质、过程或假想结构。[1]在生物教学中可以运用的模型包括物理模型、数学模型、概念模型等,适当地运用模型有助于对核心概念的夯实和学生能力的针对性培养。

一、以模型构建的方式落实生物学概念:

案例1:建构物理模型——认识蛋白质是生命活动的主要承担者:

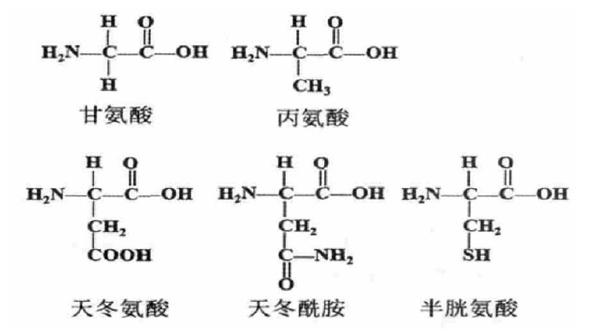

小组模型构建活动1:氨基酸分子通式——提供小铁棒、不同颜色和大小的塑料小球及橡皮泥等,请学生比较5种氨基酸的结构式回答问题,并进行小组模型构建。

教师提问:(1)请用简洁的语言对氨基酸的元素组成进行表述。(2)氨基酸的结构具有什么共同特点?请画出结构中相同的部分。不同氨基酸分子的区别在哪里?(3)如果用字母R表示氨基酸中不同的部分,请2人一组,用塑料小球、小铁棒等材料拼出氨基酸的结构通式,并用最简洁的语言总结该通式的特点。

在本次模型构建的活动中,学生通过观察、归纳将复杂的事物进行简化,并抽象其本质属性———氨基酸的结构通式(如下图)。

小组模型构建活动2:蛋白质中氨基酸数、肽键数、游离氨基数、游离羧基数、肽链数的关系。教师提供材料:要求学生任取15个曲别针,按照小组活动记录表的分工认领任务,填写活动记录表(表2)。

活动中学生可以通过实践总结出肽键数=氨基酸数-肽链数、游离氨基数(最少)=游离羧基数(最少)=肽链数。这样的设计将抽象的公式总结具体化,可以让学生更加理解公式的推导过程,利于以后的实际应用。

以往在讲述本部分内容时教师往往着重关注考点知识,例如,总结氨基酸的结构通式,以及形成蛋白质过程中氨基酸脱水缩合的相关计算,但是对于“蛋白质的结构和功能的多样性”等重要概念的涉及较少,因此不利于学生对“蛋白质是生命活动的主要承担者”这一核心概念的理解和掌握。同时教师习惯将规律直接呈现给学生,没有充分考虑学生学习的主体性和主动性,也不利于学生归纳、分析与表达能力的培养。利用多种形式的模型构建可以很好地解决这个问题,在构建模型的过程中不但解决了脱水缩合的相关计算的基本公式总结,更加让学生深入认识到蛋白质结构的多样性,从而理解结构的多样性是与功能的多样性相统一的,真正讲明白了“蛋白质是生命活动的主要承担者”这一核心概念。

二、培养学生批判性思维,落实生物学概念:

批判性思维是创新思维的核心,进行批判性思维训练是培养学生科学思维的重要途径之一。长期以来在生物学教学中,培养学生批判性思维能力存在两种错误认识,第一是无视批判性思维的培养,教师们往往只注重学生的理解状况,没有深究生物学知识的本源,使学生的思维停留在僵化的具体操作阶段,学生丧失了创新的精神与勇气;第二是把批判性思维等同于逻辑思维,将批判性思维视为一种简单的、以逻辑思维为主的、可以直接教授的生物学技能。[2]

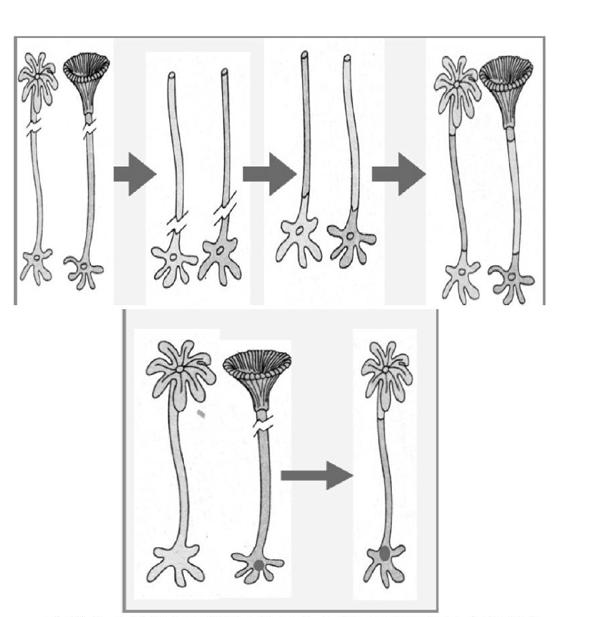

在教授新教材的过程中,笔者发现适当利用生物学史培养学生的批判思维是一种非常可行的方法。众所周知生物科学的发展并不是一帆风顺的,而是历经批判、继承、发展曲折前行。例如罗伯特森于1959年提出的生物膜模型——所有的生物膜都是由蛋白质-脂质-蛋白质三层结构。在20世纪60年代后,不少科学家对于生物膜是静态的这一点提出质疑:如果是静态的,细胞膜的复杂功能将难以实现,甚至连细胞的生长、变形虫的变形运动这样的现象都无法解释。从而催生了新的模型——生物膜流动镶嵌模型的出现。下面笔者将以《细胞核功能》一课为例,说明利用生物学史培养学生的批判性思维,落实生物学概念的过程。

案例2:细胞核——遗传的控制中心的教学活动设计:

小组活动1:我是小小科学家——现有两种体色的美西螈,你能否设计实验证明细胞核是细胞的控制中心?从实验假说、实验步骤、实验结果及结论三方面具体阐述你的方案,并与其他同学进行讨论。

教师投影学生的实验设计,请学生对比哪个实验方案更加严谨、完善。学生经过对比会发现同学2增加了一组对比实验,更好地证明了细胞核控制美西螈肤色这一假说。

同学1:实验假说:细胞核是否可以控制美西螈的肤色

实验步骤:取黑色美西螈的胚胎细胞,取出细胞核

将细胞核移植进白色美西螈的去核卵细胞中

观察成熟个体的肤色并记录结果

实验结果:若成熟个体为黑色,则细胞核可以控制美西螈的肤色;若成熟个体为白色,则细胞核不能控制美西螈的肤色

同学2:实验假说:细胞核是否可以控制美西螈的肤色

实验步骤:取黑色美西螈的胚胎细胞,取出细胞核移植进白色美西螈的去核卵细胞中,命名为A组。

取白色美西螈的胚胎细胞,取出细胞核移植进黑色美西螈的去核卵细胞中,命名为B组。

观察A、B两组成熟个体的肤色并记录结果

实验结果:若A组成熟个体为黑色,B组成熟个体为白色,则细胞核可以控制美西螈的肤色。

此时教师进行引导,希望学生不要迷信课本,鼓励学生积极思考并形成自己的逻辑思维表达方式。教师可以进一步提问:同学2的方案是否已经完美?经过教师的鼓励学生的思维会愈加活跃,提出了更多地修改方案,例如:1.需要增加实验个体,确定这个实验结果是否具有普遍性。2.可以增加不做处理的正常个体,从而更好地说明实验结果等等。

小组活动2:我是小小科学家——请你评价课本中伞藻的嫁接实验及核移植实验,提出自己的修改意见。

有了活动1的铺垫,学生很快就能总结出伞藻核移植实验更加科学,因为嫁接实验中假根部分仍含有一定量的细胞质,降低了实验结果的可信度。另外针对伞藻的核移植实验也提出了要增设对比实验及增加实验个体数量等可行性建议。

这样的教学设计不再是机械性的阅读资料总结实验结论,将细胞核的功能强行灌输给学生。而是通过情境创设使学生真正地接触到实验过程的本身,从而理解和体会生物学家在生物探究過程中展现出来的探索精神、探索思路与探索的科学态度,从而正确认识人类文明达到如今的高度科学家所付出的艰辛。在生物科学史的教学中,教师可以尝试在展示完那些不完善甚至错误的观点之后,让学生自由讨论,引起学生和这些科学先驱的思维冲突,在思维碰撞中对实验进行评价。然后,教师再引导学生通过讨论提出自己的实验方案。在反思、质疑、独立分析、尝试解答的过程中,学生的批判性思维能力得到了培养和提高。[3]同时也真正认识到细胞核的功能,落实了细胞核控制细胞的遗传和代谢这一核心生物学概念。

总之,生物学教学的概念落实经常发生在教师学生、学生与学生之间的质疑、思辨、讨论、修正、建构、实践、探索和分享之中,不但是教师和学生相互学习的一种方式,也较好地落实了核心素养的培养,完成了既定的教学目标。

参考文献

[1]潘兴.高中生物学概念的不同呈现方式对概念学习效果的影响研究[D].成都:四川师范大学,2020.

[2]陈洪磊、夏光州、刘娜娜、胡家会.高中生物学教学中学生批判性思维能力的培养[J].现代教育科学,2014(2):159-161

[3]赖旭初、黄东姐.利用生物科学史培养学生的科学思维能力[J].中学生物学,2019(2):27-29