基于Citespace大学与城市互动关系的可视化分析

2021-09-30陈茜

陈 茜

(华北理工大学,河北 唐山 063210)

0 前 言

大学因城市而兴,城市因大学而荣.一方面城市的崛起离不开大学的人才和智力支撑,另一方面大学的建设同样需要城市的资金、土地和政策等支持.近几年国内外关于大学与城市互动关系的研究不断涌现,但尚未有研究使用科学计量方法对国内的大学与城市互动关系研究文献进行可视化分析,大学与城市互动关系领域的关键研究主题、研究进展以及前沿趋势尚待系统梳理.因此,本文使用CiteSpace.5.7.R2软件对2000-2020年中国知网数据库收录的404篇相关文献进行分析,系统展现我国大学与城市互动关系领域研究进展、前沿以及未来热点趋势,以期为后续研究提供科学参考.

1 数据来源和统计

1.1 数据来源和处理

研究以中国学术期刊出版总库(CNKI)为数据来源,由高级检索作为入口,分别设定“大学与城市互动”、“大学与城市协同发展”、“校城融合”、“大学与城市协同”等为主题词,检索精度为精确匹配,检索时间限定为2000-2020年,文献类型选择“期刊”.确定以上检索条件,通过人工逐条审查剔除新闻报道、会议通知、信息通告等非学术类文章以及与研究主题无关的文献条目,最后使用CiteSpace.5.7.R2软件分析的文献条目总数为404条(2021年1月6日检索).

1.2 论文年度分布统计

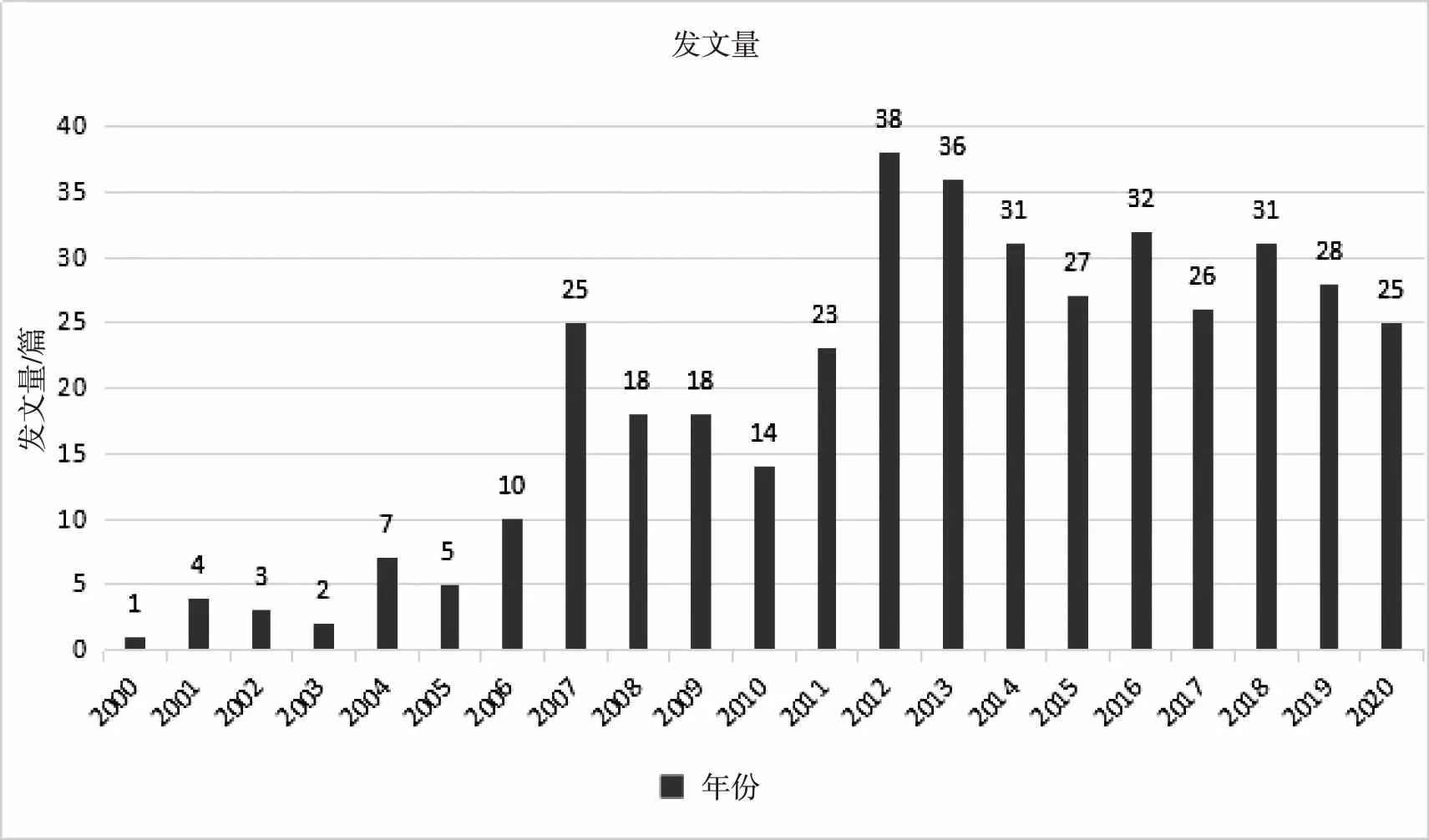

图1为2000-2020年CNKI收录的我国大学与城市关系的发文数量情况.可以看出,发文数量在2007年和2012前后突变趋势明显.具体来看,2000-2006年发文数量持续保持在低位,最高年发文量仅为2006年的10篇;从2007年开始,发文量出现第一个激增,2007年发文量(25篇)是2006年(10篇)的2倍多,在2007年之后发文量略微下降;在2012年出现第二个猛增,猛增之后的发文量维持在一个较高的水平,平均每年发文量为30.4篇.可见,从2011年开始,国内关于大学与城市关系的研究逐渐达到稳定状态,学者关注度亦逐渐平稳.

图1 大学与城市关系的发文数量情况

2 大学与城市互动关系的热点前沿分析

在CiteSpace操作面板中,设置时间分区(time slicing)为2000-2020年,切片(year per slicing)为1;术语来源(term source)中,勾选题目(title)、摘要(abstract)、作者关键词(author keywords)、增补关键词(keywords plus);术语类型(term types)设定为名词短语(noun phrases)与突现词(burst terms);节点类型(Node Types)为关键词(Key-Words);选择标准(selection criteria)设定为g-index(k=25)、LRF=3.0、LBY=5、e=1.0;每个网络设定为寻径网络算法(pruning:pathfinder).

2.1 关键词共现分析

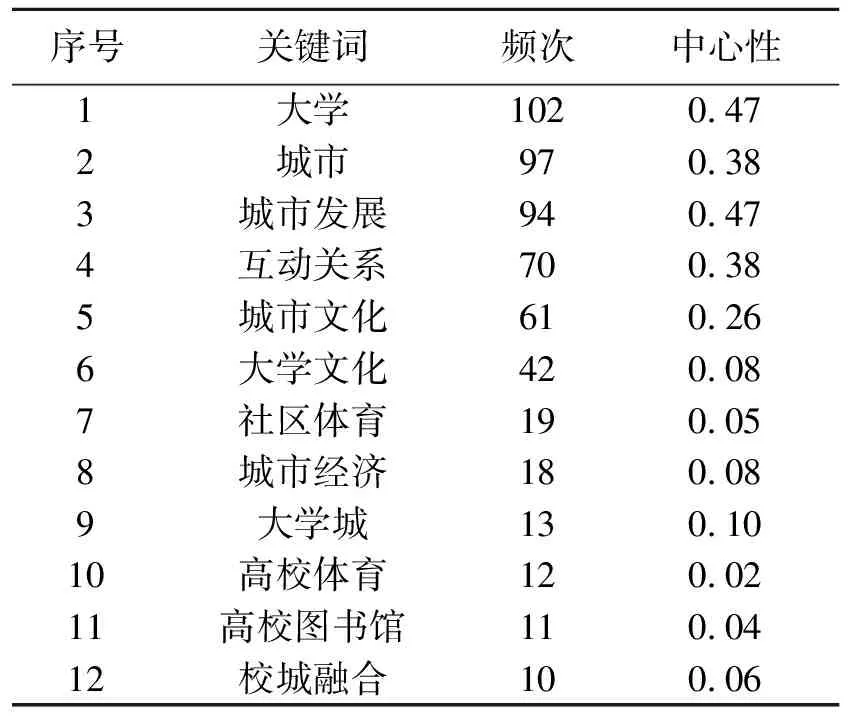

为使分析结果更准确,进一步对同类的关键词进行合并.如将“创新型城市”、“中心城市”合并为“城市”;“高校”、“城市型大学”、“地方大学”合并为“大学”;“城市文化”和“城市文化建设”合并为“城市文化”;“互动”、“良性互动”、“互动关系”合并为“互动”;“高校文化”、“校园文化”、“大学文化”合并为“大学文化”;“社区体育”和“城市社区体育”合并为“社区体育”;“区域经济”合并为“城市经济”;“城市规划”、“城市发展”、“发展”、“可持续发展”、“互动发展”、“协调发展”、“和谐发展”合并为“城市发展”等.高频关键词可以展现研究者使用最频次最高的专业术语,这些高频词语便构成了该领域的研究热点.表1进一步列出了频次在10次以上的12个热点关键词.其中,高中介中心性是指中介中心性大于0.10.从表1可知,出现频次较高的关键词有大学(102)、城市(97)、城市发展(94)、互动关系(70)等.由图2所知,该关键词共现图谱共包含386个节点和808条连线,密度为0.0109.本分区内,最大共被引次数(Largest CC)为312(80%).图谱的聚类模块值(Modularity Q)为0.6451,大于0.3,表明聚类结果显著;聚类平均轮廓值(Weighted Mean Silhouette S)为0.8753,大于0.7,意味着聚类的结果是令人信服的.

表1 大学与城市关系高频热点关键词

结合表1和图2可以看出,第一梯队的大学(102)、城市(97)、城市发展(94)、互动关系(70)是出现频次最高且拥有较高中心性的关键词;第二梯队热点关键词的出现频次在15次以上,包括城市文化(61)、大学文化(42)、社区体育(19)、城市经济(18);第三梯队出现频次在10次左右,如大学城(13)、高校体育(12)、高校图书馆(11)、校城融合(10)等.从以上主要热点关键词首次出现的时间上看,处在2002和2006年的较多.可见,这些高频关键词体现了对于大学与城市互动关系的研究主要侧重于大学与城市文化方面的研究,包括体育文化、图书馆文化、音乐文化等;少部分侧重于大学在发挥其职能的同时促进城市各方面的发展,尤其是大学承担的人才培养、科学研究职能在促使城市经济发展和科技社会进步方面.

图2 大学与城市关系关键词共现图谱

2.2 研究热点演进分析

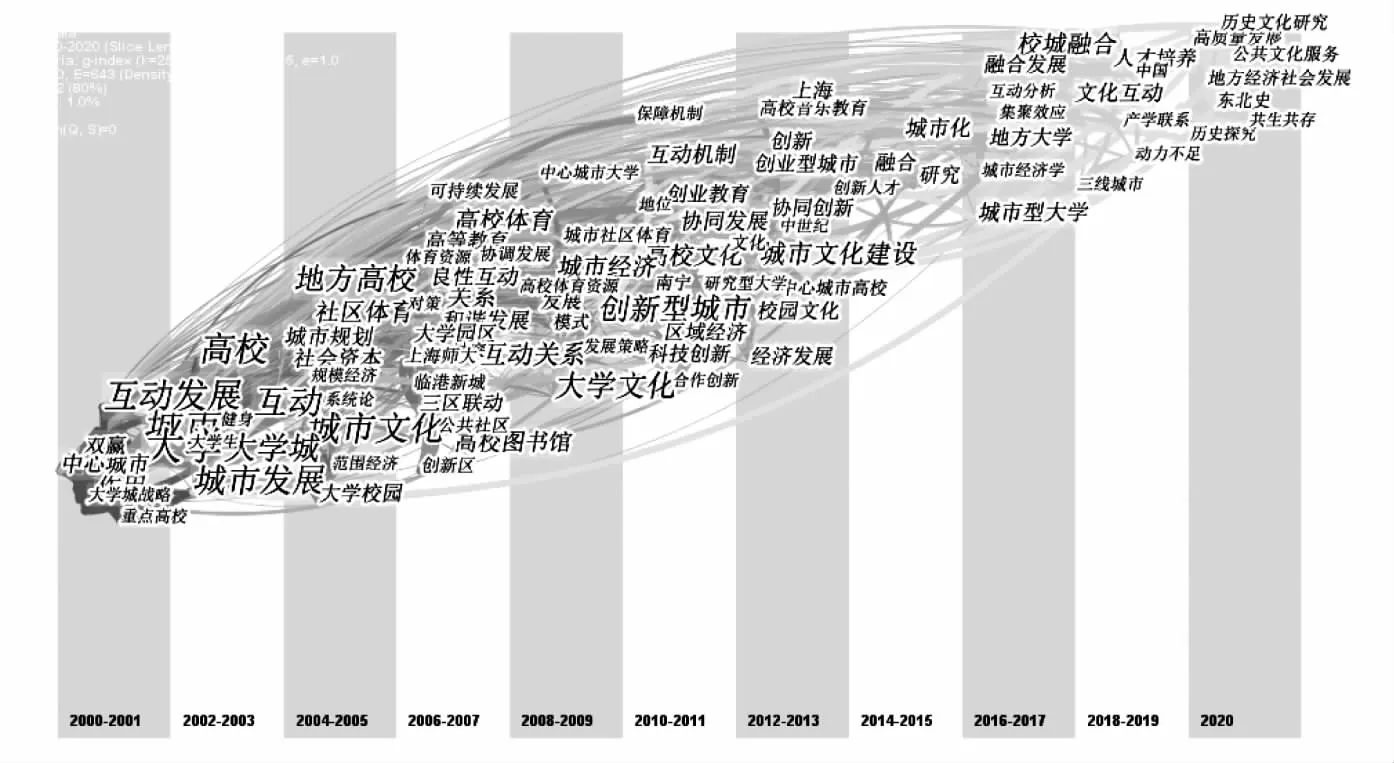

为获得热点关键词的分布及演进情况,绘制关键词演进图谱,结果见图3.关键词图谱能形象的反应每一年国内大学与城市互动关系研究领域的热点关键词进而分析其发展趋势.其中,节点位置对应的年份表示该关键词首次出现的时间,节点大小代表从首次出现以及后续次数累加后的频次,节点之间的连线表示关键词之间的共现关系.可以看出,从2000-2020年中,2014-2015年大学与城市互动关系领域研究的热点关键词的分布较为稀疏,其他年份较为密集.观察图3可得,研究热点主题经历着横向上的从大学与城市互动发展、创新型城市、城市型大学、校城融合的演化,以及纵向上的大学与城市互动发展到校城融合共生发展的转变;研究内容不仅局限于文化互动逐渐增加经济、政治方面研究;研究侧重点添加了互动模式以及互动策略;研究方法多采用定性研究,且多采用案例分析法.

图3 大学与城市关系关键词演进图谱

2.3 研究前沿探测分析

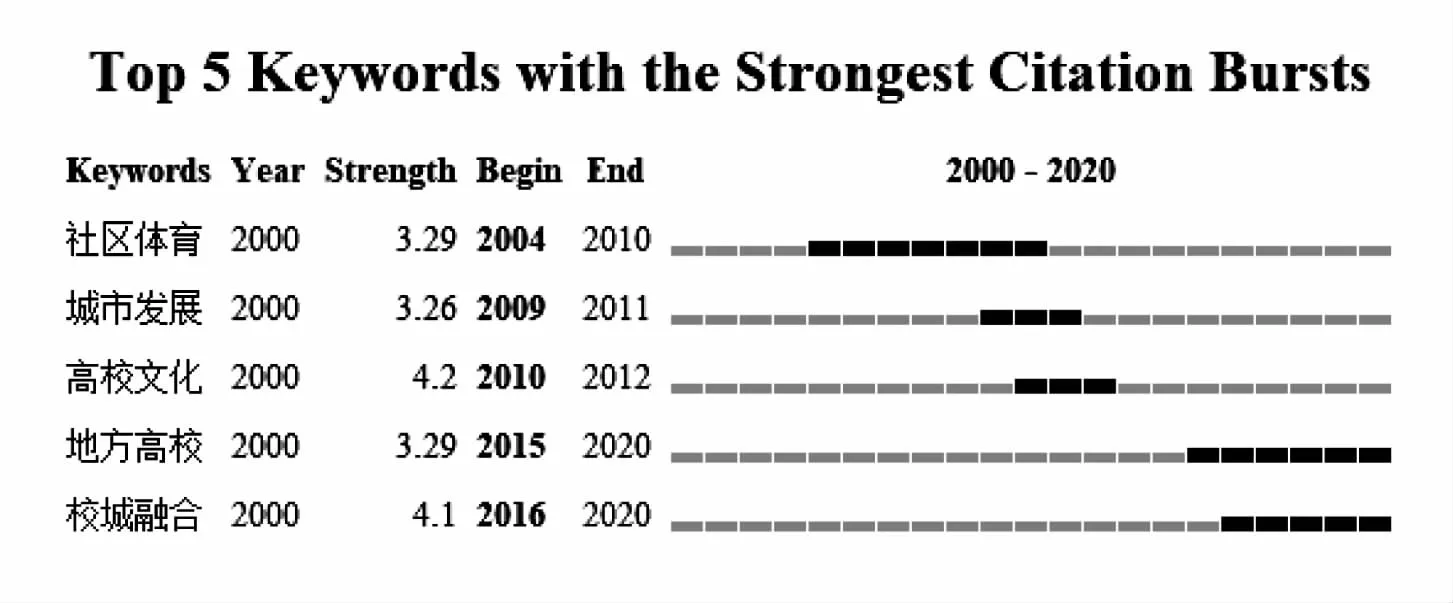

关键词突现图谱主要用于描述所选文献短期内出现频次突然增加的关键词,用于反映该研究领域在某一时间段的热点及前沿动态.进行关键词的突变分析,得出突变强度排名前5位的突变词,如图4.其中,突变的起止时间组成了该突变词的突变期间,社区体育的突变期间为2004~2010年、城市发展的突变期间为2009~2011年、高校文化的突变期间为2010~2012年、地方高校的突变期间为2015~2010年、校城融合的突变期间为2016~2010年.可见,2012~2015年突变词有所减少,新兴主题的兴起速度变缓,此时研究主题的稳定性有所提高.近两年大学与城市互动关系领域研究的前沿主题主要分布在地方高校、校城融合等方面.

图4 排名前5位的关键词突现图谱

2.4 关键研究主题分析

对文献中的关键词进行聚类分析,结果见图5.可以看出,大学与城市互动关系领域研究的关键词共有13个形成规模的聚类.其中,从聚类规模看,聚类#0城市的规模最大(55),其次是聚类#1大学文化(39)和聚类#2高校(31);从平均轮廓值看,各聚类均大于0.8;从年份分布看,聚类所属文献的平均年份分布在2006—2015年;从研究内容看,当前我国大学与城市互动关系的发展主要集中于大学在服务于城市文化、城市经济、城市体育、科技创新方面的研究.结合文献内容将新时代背景下我国大学与城市互动关系领域的关键研究主题归纳为以下五个方面.

图5 大学与城市关系关键词聚类图谱

2.4.1 大学与城市互动领域研究

纵观大学与城市互动关系的研究主要围绕大学职能展开,即人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作这五方面[1].在人才培养方面,杨明娜[2]指出校城融合下的创新人才培养模式是新时期高校改革与创新人才培养模式的新途径,王清远等人[2]则以成都大学为例,通过构建和实践“区域应用、开放协同、校城融合”三位一体高素质人才培养体系,来发挥大学的基本职能.在科学研究方面,唐斌湖等人[3]指出高校科研投入与城市经济之间存在长期均衡关系,李燕等人[4]通过实证分析得出高校科技创新与区域经济发展的协同发展有助于提升区域创新和经济竞争力.在社会服务方面,赵玉娟等人[5]认为要大力发展智囊团、思想库以服务于国家和地方经济社会各个领域,为城市发展提供有效的智力支撑,杨志卿[6]指出由于大学与城市之间缺乏一定社会化服务机制和人才联合培养机制,使得大学职能与社区服务缺乏有效衔接.在文化传承方面,杨志卿[7]亦指出地方大学与所在城市需建立“共识-认同-互信-共创”的文化融合互动机制以实现双方共赢,李凤念[8]和徐淑英[9]等人指出高校图书馆能够参与城市文化建设进而提升城市文化软实力,而朱丽红[10]提出高校体育文化资源促进城市社区体育健康发展的策略.在国际交流合作方面,刘长敏[11]以地缘影响力角度分析如何实现大学与城市之间国际化的良性互动,许军华[12]则通过案例研究法指出大学国际化对城市国际化有助推作用,而城市的国际化能够服务于并引领大学国际化.

2.4.2 大学与城市互动理论研究

总体来看,在大学与城市互动理论方面主流趋势是运用社会互动理论、三螺旋理论来分析两者的互动过程,也有研究者运用共生理论、“四螺旋”理论、互动与冲突理论等.杨耐寒[13]以大连大学为例,将社会互动理论和高等教育的社会效果论用于分析大学与城市社会结构互动的分析.Etzkowitz等人[14]将三螺旋理论应用于分析大学与城市之间的共生关系,以此探讨大学-企业-政府之间的关系.毛才盛[15]将生态学中的共生理论引入产教融合研究中,并提出地方应用型本科院校产教融合的发展路径.郄海霞等人[16]以苏黎世联邦理工学院为例,运用“四螺旋”创新生态系统的概念框架来探析研究型大学引导区域协同创新.王东[17]将互动与冲突理论用于分析环境领域下的大学与城市互动过程.

2.4.3 大学与城市互动历史研究

大学与城市互动发展历史悠久,不同研究者针对大学与城市互动历史进行了一定的研究.在西方,大学与城市的共生发展最早可追溯到公元前387年希腊雅典的柏拉图学园[18].在中国,诞生于战国时期的稷下学宫既是当时齐国临淄经济发达的结果,也是直接推动其所在的都城临淄成为当时各诸侯国的思想和文化中心的最大助力[19].张臻汉等人[20]从历史视角探讨日本大学与城市的互动关系,何文栋[21,22]则分别对欧洲大学和美国大学与城市互动关系进行历史探究.王海稳[23]将大学与城市互动历史划分为相对隔绝、相互脱离、相互接近到共融共生四个阶段.杨志卿[24]指出欧洲中世纪时大学与城市就有着摩擦与合作的密切关系,双方经历着冲突缓解、初步融合的过程,慢慢出现德国高等教育改革拓展大学社会服务职能,再到“威斯康星理念”的盛行标志着大学社会服务职能正式确立,至今形成“大学-城市”共同体.

2.4.4 大学与城市互动个案研究

大学与城市互动的个案研究根据城市的不同而存在不同差异,这部分的研究者通过分析典型案例中两者存在的复杂关系,解释互动表现、互动结果,为我国大学与城市互动研究提供一定的借鉴.郄海霞[25]以芝加哥大学与芝加哥市的互动为例,选取了芝加哥的城市社会问题与芝加哥大学城市社会学的建立、芝加哥大学与芝加哥的城市更新运动以及双方在新的国际环境中展开具体合作三个典型事件进行分析.于颖[26]以名古屋大学与名古屋市为例,从城市经济发展、城市环境创设这两个方面对日本研究型大学与其所在城市互动关系进行探讨与分析.杨明豪[27]以江门五邑大学为例,探讨双创背景下高校与城市互动融合的发展要求.卢笑歌[28]以成都大学为例,分析成都市对成都大学的支持作用以及成都大学在助推成都市发展中所做贡献,在此基础上指出城市与城市型大学之间的互动路径及模式.

2.4.5 大学与城市互动视角研究

有关大学与城市互动视角的研究,大部分研究者采用社会互动视角分析其互动过程中存在的问题,并提出可行的解决策略.但也有研究者采用其他视角来研究大学与城市互动关系,这些视角具有较强的时代特征.同玉洁[29]基于比较视阈,对比了中、美地方大学与其所在城市在互动中所展现的特性、特色以及模式.王东[30]基于环境视角,分析大学对城市环境建设的影响以及城市对大学环境在城市中的扩张与融合的制约和帮助.王银花[31]从整体论视域出发,采用城市环境与结构-动因-互动界面-互动模式来分析大学与城市的互动关系.陆辉等人[32]基于“双创”视域下,探讨了地方高校与创新型城市建设的互动机理.许珍[33]基于发展视阈,侧重分析高校文化和城市文化互动发展存在的主要问题,并提出二者互动发展的实践路径.赵宏利[34]基于扶贫视角,探讨内蒙古大学与呼和浩特市的扶贫方面互动关系,梳理开展扶贫工作取得的成果,为内蒙古大学和呼和浩特市更高质量地协同发展提出建议.

3 结论与展望

3.1 结论

本文运用CiteSpace.5.7.R2对2000-2020年CNKI数据库中的大学与城市互动关系领域相关文献进行可视化分析,系统展现了我国大学与城市互动关系领域的研究进展、研究前沿以及研究热点主题等情况.研究结果显示,我国大学与城市互动关系:(1)在研究数量方面,在2007年和2012前后国内关于大学与城市关系的研究突变趋势明显,自2007年开始逐渐达到稳定状态,学者关注度亦逐渐平稳.(2)在研究热点方面,热点关键词为大学、城市、城市发展、互动关系、城市文化等;演进趋势从大学与城市互动发展延伸至创新型城市和城市型大学进而延伸至校城融合共生发展等;近两年前沿主题主要分布在地方高校、校城融合等方面.这些明显体现了对于大学与城市互动关系研究主要侧重于大学与城市文化互动方面的研究,少部分侧重于大学在发挥其职能的同时促进城市经济、政治等方面的发展,并且研究重点添加了互动模式以及互动策略研究,而对应研究方法多采用定性研究法,如案例分析.(3)在关键研究主题方面,通过系统分析,已有文献主要对大学与城市互动关系从以下五个方面进行了研究:围绕大学职能而延伸的互动领域研究、系统阐述大学与城市互动现象的理论研究、追溯到柏拉图学院和稷下学宫的互动历史研究、解释互动表现以及互动结果的经典案例研究、具有较强时代特征的互动视角研究.

3.2 展望

在大学与城市互动领域方面,现有研究较多侧重于把大学与城市互动关系的研究细化为两者在人才、文化、经济等方面的互动,而对于高校促进城市政治、党建、生态发展、高校开展第三方评估等方面的研究不足.除此之外,高校参与城市基层或社区治理、高校促进城市规划建设、高校作为非政府组织提供公共产品及服务等的研究偏少.后续研究可以向大学在发挥其职能的同时促进城市政治、生态、党建等各个方面的发展,尤其是向大学在承担的人才培养、科学研究等职能的同时促进城市政治建设和科技创新、社会进步及党建引领这些方面靠近,积极拓展和细化大学与城市互动研究领域,促进大学与城市互动领域研究全面开花,深化和拓宽研究关注点.

在大学与城市互动实践路径方面,相关研究侧重点经历着从互动现状、模式以及互动策略研究转变,但是机制性研究偏少.在新技术时代,合作才能实现双方的互惠互利、相得益彰,才能实现双方或多方的共同收益最大化.但现有研究中,大学与城市互动路径及策略主要集中于校企合作、人才联合培养、搭建科技转化平台等,而相应互动机制的构建较少,并且在现实中一些研究型大学与城市的融合共生主要是通过“科技园”来实现,其他互动合作的实践路径和模式的创新性仍有待于提高.可以看出,大学与城市互动关系对策研究的深度仍然不够,后续研究可以从机制构建、创新互动路径、提升融合深度等方面进行.

在大学与城市互动研究方法方面,总体来看相关研究大部分采用文献研究、案例分析偏多,采用的视角大多为横向或纵向对比,而定量研究、实证分析方法运用较少,并且实证分析主要集中于高校科研影响城市经济、高校科研效率评价、高等教育影响城市产业发展等方面,而关于大学与城市互动融合程度本身的度量极少.另外,现有研究交叉学科知识的运用不足,主要结合社会学,生态学等其他学科交叉深度不够,后续研究可以充分结合数学中的系统动力学研究双方互动演化机理及动力机制,拓展运用生态学中的种群模型量化研究双方之间竞争与合作关系,创新采用计量经济学中的耦合模型定量评价双方的融合发展程度等.