重庆市产学研融合现状与制约因素及对策建议

2021-09-29曾琼舒巧

曾琼 舒巧

DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2107-5042-9220

摘 要:该文从基础及政策环境、广度、深度、成效这4个维度对产学研融合发展水平进行测度和分析,梳理出重庆产学研存在融合广度偏窄、深度不够,高水平创新主体欠缺,高校、科研院所影响力有限,重“产品开发”、轻“科学发现”等短板,进而提出完善高校、科研院所与企业合作平台,引育高水平创新主体,加强创新链与产业链对接融合的提升策略。

关键词:技术创新 合作创新 产学研融合 短板 策略

中图分类号:C812;G311;F062.3 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2021)06(b)-0078-06

The Present Situation and Restrictive Factors and Countermeasures of Industry-university-research Integration in Chongqing

ZENG Qiong1 SHU Qiao2

(1.Department of Science and Technology Statistics and Innovation Development Research of Chongqing Productivity Council(Chongqing Science and Technology Information Center);2.Social Science and Technology Department of Chongqing Bureau of Statistics, Chongqing, 401147 China)

Abstract: This paper measures and analyzes the development level of industry-university-research integration from the four dimensions of foundation and policy environment, range, depth and effect, and sorts out that the deficiency of the integration of industry-university-research in Chongqing is narrow in range and insufficient in depth, lack of high-level innovation subject, limited influence on universities and scientific research institutes, emphasizing "product development" and neglecting "scientific discovery". Accordingly, three suggestions are put forward, namely improving the cooperation platform between universities, research institutes and enterprises, introducing and cultivating high-level innovation subjects, and strengthening the integration of innovation chain and industry chain.

Key Words: Technology innovation; Cooperative innovation; industry-university-research integration; Deficiency; Strategies

十九大报告明确提出要构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,“十四五”规划进一步强调要强化企业创新主体地位,促进各类创新要素向企业集聚,推进产学研深度融合。现有研究在产学研合作创新先进模式总结[1-5]、演化路径探索[6]、产学研融合创新效率评价[7-10]等方面进行了深入分析,并提出了很多建设性和操作性很强的意见和建议。这些文献为该文提供了较好借鉴,但仍有三点不足:一是主要侧重于理论探索,未能深入进行实证研究;二是产学研效率评价指标与科技创新绩效评价类似,难以精准反映“产学研合作”创新的特点及其为企业发展带来的特殊影响;三是专門针对重庆的相关研究较少。基于此,该结合党中央最新文件要求,深入挖掘重庆市企业创新调查、研发统计年报基层数据,梳理反映产学研融合发展的统计指标,全面描述重庆企业产学研合作创新特点,归纳总结重庆产学研深度融合的制约因素,提炼相应对策建议。

1 数据来源、指标选取

1.1 数据来源

根据评价需要,该文中指标数据均来自国家和重庆市政府部门法定统计数据资料,主要有2012—2020年《全国企业创新调查年鉴》[11]和《重庆科技统计年鉴》[12]。

1.2 指标选取

按照产学研融合内涵,参考已有研究成果,再结合统计数据的可获得性和可靠性,该文拟从产学研融合基础及政策环境、广度、深度、成效这4个方面分析重庆产学研融合水平。其中科技创新主体数量、创新活跃度、科研人员和产学研科技项目获取政府支持情况相关指标反映产学研融合基础及政策环境;以创新合作情况、产学研项目经费情况相关指标来衡量产学研融合发展广度;以合作模式、高校、科研院所在产学研中的作用相关指标来衡量产学研融合深度;以产学研合作企业发展能力相关指标衡量产学研融合成效。

2 重庆产学研融合现状

2.1 产学研融合发展基础及政策支持

产学研主体数量稳中有增。全市科技创新主体从2013年的7 499家增加到2019年的10 391家;其中,规上工业企业从5 559家增加到6 691家,6年净增1 132家。研发人员从2013年的8.4万人增加到2019年的16.1万人,年均增长11.5%;其中规上工业企业从5.4万人增加到9.9万人。

创新活动日渐活跃。2019年,全市共计3 274家单位开展了研发活动,占科技创新主体数量的31.5%,分别较2013年增加2 387家、提高19.7个百分点;2019年,全市4 939家规模(限额)以上企业开展了技术创新(“技术创新”包括产品创新和工艺创新)活动,占主体总量的30.7%,分别较2013年增加1 751家、提高5.7个百分点。

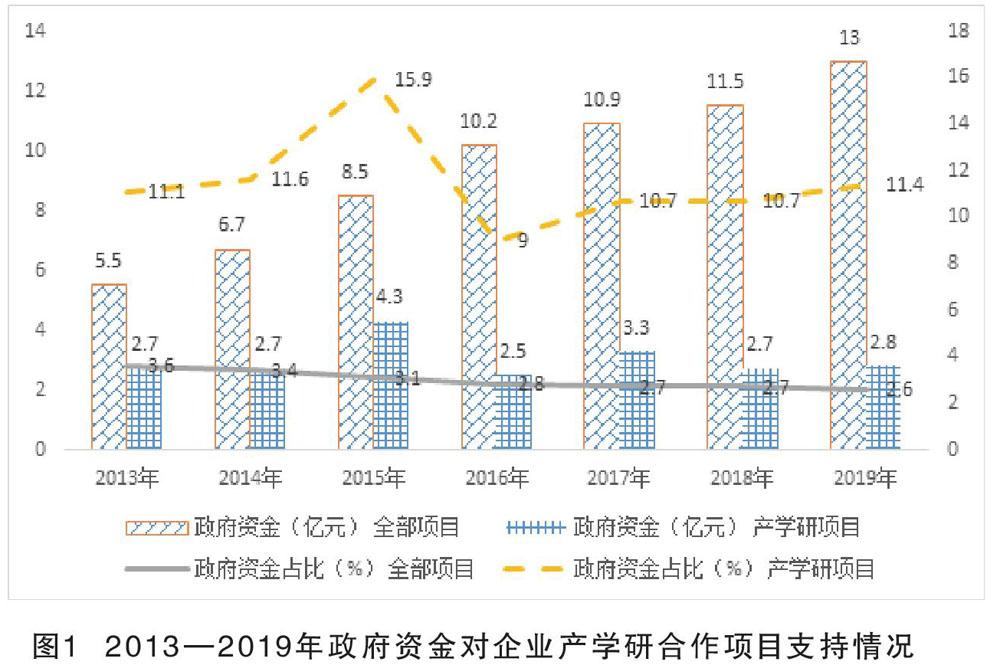

产学研项目得到更多政府资金支持。2019年,产学研科技项目获得政府资金2.8亿元,产学研项目总经费中源于政府的资金占11.4%,历年均远高于总体水平,具体见图1。

2.2 产学研融合广度

2.2.1 合作创新覆盖面广

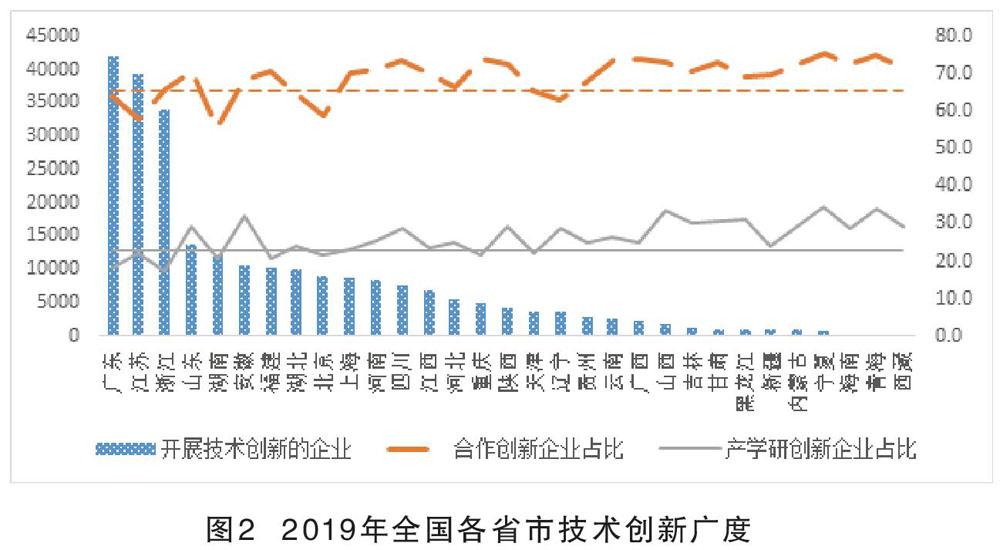

“合作创新”指企业与集团内其他企业、高等学校、科研院所、政府部门、行业协会、供应商、客户、同行其他企业、中介机构、风险投资机构等主体共同开展产品或工艺创新活动,不包括纯外包项目。2019年,全市3 650家规上企业与供应商、客户、同行、高等院校、研究机构等单位开展了合作创新,占全市规模(限额)以上企业的22.7%,占比在全国排第5位,高于全国水平2.3个百分点;其中49.6%和41.6%的企业与客户和供应商开展了合作,产业链上下游企业合作广泛;合作创新企业占技术创新企业总量的73.9%,占比高于全国水平8.6个百分点,具体见图2。

2.2.2 产学研合作创新占比偏低

“产学研合作创新”指企业与高等学校、科研院所共同开展产品或工艺创新活动,不包括纯外包项目。2019年,全市1 074家规模(限额)以上企业与高校、科研院所开展过合作,占全市技术创新企业总量的21.7%,低于全国0.9个百分点,在全国排第26位。总体来看,重庆企业合作创新覆盖面广,但更倾向于与产业链上下游企业合作,与高校和科研院所合作偏少,具体见图2。

2.3 产学研融合深度

按照产学研各方合作深度和知识流动方向两个维度可将各产学研合作模式融合程度进行分组:委外研发合作程度低、知识单向流动,是产学研融合的低级阶段;联合开展科研项目融合程度低、知识双向流动,高校和科研院所研发人员到企业兼职合作程度高、知识单向流动,二者属于产学研融合中间阶段;共建研发机构合作程度高、知识双向流动,是产学研融合的高级阶段。重庆市产学研融合程度呈现以下特征。

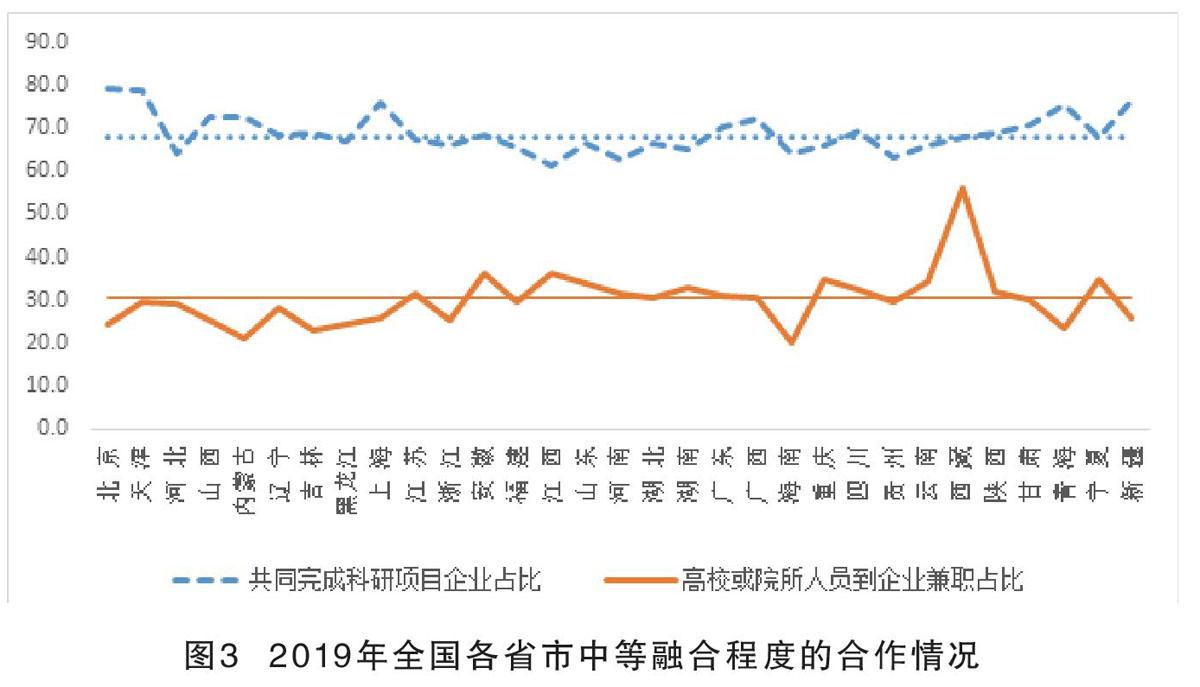

(1)融合程度处于中等的合作模式最为普遍。2019年开展产学研合作技术创新的企业中,66.1%的企业与高校或科研院所共同实施科技项目,是产学研最主要的合作形式;34.6%的企业聘用高校或科研院所人员到企业兼职,高于全国水平4.0个百分点,具体情况见图3。

(2)融合程度最低的委外研发占比偏高。开展技术创新的企业中,8.8%的企业直接委托外单位研发,高于全国平均水平1.2个百分点,具体情况见图4。

(3)融合程度高的共建研发机构占比偏低。2019年开展产学研合作创新的企业中,21.1%的企业与高校或科研院所联合在企业设立研究机构,7.7%的企业在高校或科研院所联合设立研究机构,分别低于全国水平4.8个和1.9个百分点具体情况见图4。

总体来看,重庆产学研合作创新仍以融合程度处于中等水平的项目合作为主,融合程度低的委外研发占比相对其他省市较高,联合设立研究机构等融合程度更高的合作模式占比偏低。

高校和科研院所不是企业创新信息主要来源。2019年开展技术创新活动的企业中,6.0%的企业认为来自高等院校的信息对企业影响较大,低于全国0.9个百分点,在全国排第27位;8.5%的企业认为来自科研院所的信息对企业影响较大,低于全国0.7个百分点,在全国排第26位。分别有48.9%、38.4%、25.0%的企业认为来源于客户、企业内部、竞争对手的信息对企业创新影响较大,远高于高校和科研院所,具体情况见图5。

高校和科研院所对企业创新的影响力不够。2019年开展合作创新的企业中,18.7%的企业认为高校对企业创新具有重要价值,低于全国4.7%个百分点,在全国排29位;10.5%的企业认为科研院所对企业创新具有重要价值,低于全国2.3个百分点,在全国排29位。分别有46.3%和34.3%的企业认为客户和供应商对企业创新具有重要价值,高校和科研院所对企业创新的影响力远不如上下游企业,具体情况见图6。

2.4 产学研融合成效

2019年,规模以上工业企业中开展了技术创新、合作技术创新、产学研合作技术创新的企业在劳动生产效率、知识产权申请及拥有量、新产品销售方面的水平呈现阶梯递增态势。

(1)产学研合作企业劳动效率更高。开展了技术创新、合作技术创新、产学研合作技术创新活动的企业人均劳动生产效率分别为142.3万元、149.9万元、169.4万元,分别高于工业企业平均水平3.3万元、10.9万元、30.4万元。

(2)产学研合作企业产品更新更快。开展了技术创新、合作技术创新、产学研合作技术创新活动的企业新产品销售收入占主营业务收入的比重分别为27.3%、29.6%、40.8%,分别高于工业企业平均水平6.6、8.9和20.1个百分点。

产学研合作企业软实力更强。开展了技术创新、合作技术创新、产学研合作技术创新活动的企业户均申请发明专利数分别为1.3、1.6件、3.5件,分別高于工业企业平均水平0.5件、0.8件、2.7件;户均拥有发明专利数分别为4.9件、5.9件、13.6件,分别高于工业企业平均水平2.2件、3.2件、10.9件。

3 重庆产学研深度融合的制约因素

3.1 高水平创新主体欠缺

一是高校和科研院所数量少。在产学研合作生态中,科研院所和高等院校都是产学研合作得以有效实施的智力源泉。2019年,重庆市仅31家政府属科研院所,不到全国总量的1%,低于四川129家;拥有65所普通高等院校,其中1所“985”、2所“211”、2所“双一流”,分别低于四川61所、1所、3所和6所。二是存量高端创新人才不多。2019年,我市政府属科研院所和高等院校分别拥有科研人员1.1万人和3.1万人,分别低于四川3万人和2.8万人;在渝两院院士16人,与四川63人相比存在较大差距。三是人才培养增量不够。2019年,全市高等教育毕业36.6万人,其中普通本科毕业10.9万人,博士和硕士研究生毕业1.7万人,分别低于四川3.7万人、9.8万人、1.2万人。四是促进产学研融合的辅助平台发展缓慢。资源共建共享平台、协同创新中心作用尚不明显,产业技术创新联盟将各创新主体融为一体能力不够,企业法人化研发机构对外服务的能力有限,盈利模式尚在探索。

3.2 高校和科研院所作用不明显

开展了技术创新活动的企业中,仅21.7%的企业与高校、科研院所开展过合作,低于全国0.9个百分点,在全国排第26位;仅8.5%、6.0%的企业创新信息主要来源于科研院所、高等院校。开展合作创新的企业中,仅18.7%的企业认为高校对企业创新具有重要价值,仅10.5%的企业认为科研院所对企业创新具有重要价值,均排全国第29位。总体来看,高校和科研院所在企业创新活动各环节的参与度不高、作用不明显。

3.3 产学研合作重“产品开发”、轻“科学发现”

企业与外单位合作项目的技术经济目标和内容较为单一,集中于满足市场需求的“产品”开发,通过联合攻关进行技术储备的长期战略考虑不足。2019年,企业与外单位合作开展的科技项目中,68%的项目和81%的经费投向开发全新产品和提高产品性能,仅13.3%的项目和6.1%的经费投向科学原理的发现和技术原理研究;产学研合作项目中,61.8%的项目和68.2%的经费投向开发全新产品和提高产品性能,18.0%的项目和11.8%的经费投向科学原理的发现和技术原理研究。

4 对策建议

综上分析可以看出,重庆产学研合作存在高水平创新主体欠缺、高校和科研院所作用不明显和合作重“产品开发”、轻“科学发现”等不足,基于此,就推动重庆产学研深度融合提出如下策略。

4.1 完善高校、科研院所与企业合作平台

一是充分利用四川科技创新资源。以成渝地区双城经济圈建设为契机,全面梳理、系统分析四川高等院校、科研院所学科优势和研究领域,从人才交流、项目合作、研究机构建设方面开展全方位合作,充分利用四川高校和科研院所力量促进重庆产业发展。二是畅通信息传输通道。整合完善两地科技创新信息平台,确保高校和科研院所研究成果、研究方向以及企业需求信息无障碍流通。三是合力攻关核心技术。每年由政府牵头围绕汽车、电子、装备等传统支柱产业转型升级需求,以及“芯屏器核网”新兴产业发展方向,确定一批重大科研课题研究方向,引导高校院所与企业联合攻克一批相关产业核心关键技术,为产业发展壮大储备核心技术。

4.2 引进培育高水平创新主体

一是强化联合办院办校规模。以重庆科学城为核心载体,持续加强与国内外知名高校院所的合作,进一步扩大联合办校、联合办院数量规模,推动更多的人才、技术、信息、资金、平台等创新资源落户重庆。二是靶向引进高端人才。以“高精尖缺”为导向,加快引进与全市重点发展的“芯屏器核网”等智能产业相适应的一流科学家、科技领军人才和高水平创新团队。三是完善人才培养机制。投入更多财力人力,按照“一流学科”标准建设重点产业相关学科,扩大相关专业招生规模,提高人才培养数量和质量。

4.3 加强创新链与产业链对接融合

一是以创新成果催生新产业。高度重视成果转化,培育壮大科技成果转化机构,搭建好源头创新、实验室成果小试及中试、新技术及新工艺开发、产业化各环节桥梁,大力支持川渝高校、科研院所科技成果和研发机构就近落地、就近转化,对高校院所科研成果产業化提供专业辅导。聚焦核心技术衍生科技型企业,以新技术培育新产业集群,成为行业创造者和引领者。二是以产学研合作促进传统产业转型升级。支持企业与高校、科研院所联合构建从科技研发到用户反馈的迭代升级闭环链条,由企业提出需求和技术目标,高校和科研院所提出解决方案的方式促进传统产业转型升级。

参考文献

[1] 陈劲,阳银娟.协同创新的理论基础与内涵[J].科学学研究,2012(2):161-164.

[2] 王进富,张颖颖,苏世彬,等.产学研协同创新机制研究[M].北京:经济科学出版社,2014.

[3] 郑军,孙翔宇.法国产学研协同创新的主要模式、特点及启示[J].教育与教学研究,2018,32(9):22-30,125.

[4] 杨晓娜,彭灿,杨红,等.江苏省产学研协同创新发展的动态模拟分析[J].科技管理研究,2020(1):67-74.

[5] 靳睿,于畅,姚李亭.深圳产学研一体化的经验分析与政策建议[J].现代管理科学,2018(6):73-75.

[6] 张羽飞,原长弘.产学研深度融合演化路径分析——基于浙江清华长三角研究院的纵向案例研究[J].中国科技论坛,2020(7):87-97.

[7] 姜彤彤.产学研协同创新效率评价研究综述[J].中国管理信息化,2019(15):216-219.

[8] 孙善林,彭灿.产学研协同创新项目绩效评价指标体系研究[J].科技管理研究,2017(4):89-95.

[9] 陈光华,王建冬,杨国梁.产学研合作创新效率分析及其影响因素研究[J].科学管理研究,2014(2):9-12.

[10] 蔡永鸿,于思文.产学研深度融合的技术创新评价指标体系构建研究[J].科技经济导刊,2019(17):190.

[11] 国家统计局社会科技和文化产业统计司.全国企业创新调查年鉴2020[M].北京:中国统计出版社,2020.

[12] 重庆市科学技术局,重庆市统计局.重庆科技统计年鉴2020[M].重庆:重庆出版社,2021.

基金项目:重庆市“第四次经济普查课题”《重庆市产学研合作融合发展水平及影响因素研究》(项目编号:sjpktzd14);重庆市科技局“科研机构绩效激励引导专项”《重庆科技创新指数研究2020》(项目编号:cstc2020jxjl120004)。

作者简介:曾琼(1978—),女,硕士,正高级统计师,研究方向为科技指标、科技政策及创新评价。

舒巧(1983—),女,本科,统计师,研究方向为科技统计及分析研究。