民族地区城市集聚与经济增长

——基于面板数据的动态考察

2021-09-29何立华中南民族大学经济学院湖北武汉430074

何立华,金 地(中南民族大学 经济学院,湖北 武汉 430074)

一、问题与文献

促进民族地区经济增长,缩小区域经济发展差距,一直是我国宏观经济政策的重要目标之一。改革开放以来,我国的区域发展差距经历了由扩大到缩小的过程。改革之初,沿海率先发展战略及其区位优势使得东部地区迅速发展为我国的经济高地,拉开了与中西部内陆地区的发展差距。为了促进地区经济协调发展,2000年全国人大九届三次会议正式确定实施西部大开发战略;2004年全国人大十二届二次全会提出了中部崛起战略。随着两大发展战略的实施,区域差距逐渐缩小。2019年,东、中、西部地区GDP总量占全国的份额分别为51.87%、22.20%和20.82%,与2000年相比,东部和中部地区所占的经济份额有所下降,西部地区的经济份额有了一定的上升。

从过程看,我国区域均衡发展问题确实得到了一定改善。不过,需要注意的是,西部地区——尤其是少数民族地区的经济发展以及人民生活水平,与东部和中部地区相比,仍存在较大差距。统计数据显示,2017年,东部、中部、民族地区人均地区生产总值分别为84595元、51317元和45515元,东部地区为民族地区的1.9倍。2019年,政府工作报告指出,“坚持以中心城市引领城市群发展”;2021年,“十四·五”规划进一步强调,要“增强边疆地区发展能力,强化人口和经济支撑,促进民族团结和边疆稳定”。考虑到城市集聚经济的特有作用,这也意味着,民族地区经济必须要依托城市来带动周围地区发展。

对于城市集聚影响经济增长,学术界已有不少研究。国外讨论主要集中于国家或地区间收入水平、生产力和人口集聚的差异分析,大多数研究支持了城市集聚促进经济增长的结论[1-3]。不过,也有部分研究得出了相反的结论,甚至发现用市场或城市规模衡量的集聚经济对经济增长具有负面影响,如Diaz-Bautista用人口密度作为集聚经济水平的代理指标,发现在墨西哥集聚经济对于经济增长影响不显著[4];Henderson认为,城市集聚阻碍了高收入国家的经济增长[5]。在国内,学界主要从人口角度测度城市集聚对经济增长的影响[6-7]。从研究样本看,国内研究多以东中部地区样本为主,较少关注民族地区城市集聚和经济增长的关系[8]。为此,本文选取人口和经济集聚两个维度衡量城市集聚,以探讨城市集聚与民族地区经济增长之间的关系。

二、研究设计

(一)理论依据与研究假设

为什么集聚能够促进经济增长?上世纪90年代兴起的新经济地理学,最早探讨了这一问题,它试图从市场规模、运输成本、规模经济等因素出发对此予以解释。之后,很多新经济地理文献及相关城市研究发现,集聚和增长之间有很强的正向关系[6]。如Fujita & Thisse认为,经济集聚尽管起初会导致地区间的不平等,不过由于集聚促进了城市经济增长,最终会对地区经济增长产生积极影响[9]。因此,本文第一个研究假设为:城市集聚会促进民族地区经济增长。

在假设1背后,一个密切相关的问题是,城市集聚对经济增长的正向作用会一直持续吗?一些学者研究发现,集聚和经济增长之间并非简单的正相关关系。Williamson认为,在经济发展的初期阶段,交通和通信设施不完善,大规模的城市集聚对经济增长有积极作用;但当经济发展到一定阶段,基础设施得到改善,大规模的集聚会对经济增长产生消极影响[10]。这便是著名的“威廉姆森假说”,即当地区经济水平发展到一定阶段,集聚对城市经济增长的影响由推动转为阻碍。根据“威廉姆森假说”以及其他相关实证设计,提出另一个假设:城市集聚对民族地区经济增长的影响非线性。

在相关研究中,采用的回归模型主要有两种:一是利用初始值或解释变量的长期平均值对长期增长率进行截面回归;二是采用能够消除被解释变量短期周期性影响的面板回归模型。相比于截面回归,面板回归的优点是能够控制遗漏或不可测因素的相关影响。面板回归中,动态方法能够更有效地解决可能存在的内生性问题。基于这一认识,并参考研究进展及相关成果,本文采用动态面板回归方法对以上假设进行验证。

(二)模型设定与变量说明

基于新古典经济增长模型,Barro将城市初期经济发展水平、人口密度、城市化水平、对外开放度、政府干预、人均受教育程度等因素,纳入了地区经济增长的实证分析框架[11]。依循这一思路,本文将Barro截面模型扩展为动态面板模型,以考察城市集聚对城市经济增长的动态影响。

Barro截面模型的扩展,模式之一是将城市集聚变量的初始值以及集聚指标与初始经济发展水平的交互项引入基础模型,得到量化城市集聚对区域经济增长影响的理论模型:

yit=δyi0+δ1Ai0+δ2Ai0·lnpgdpi0+

δ3Xit+μi

(1)

其中,yi0是地区初始的人均生产总值(PGDP)的对数,代表初期经济发展水平,Ai0是城市集聚变量,Ai0·lnpgdpi0是集聚变量与经济发展水平的交互项,Xit是控制变量的矩阵,μi是随机误差项。本质上,方程(1)是一个截面回归,难以处理可能遇到的内生性问题。为此,参考Brülhart & Sbergami、Sabysachi等,将方程(1)改写为动态面板回归模型[12-13]:

yit-yi,t-1=δyi,t-1+δ1Ai,t-1+δ2Ai,t-1*

lnpgdpi,t-1+δ3Xit+μit

(2)

式(2)改写为AR(1)形式:

yit=δ'yi,t-1+δ1Ai,t-1+δ2Ai,t-1*lnpgdpi,t-1+

在《客户关系管理》课程的课堂教学中,一方面采用任务驱动、微课教学、情景模拟、案例分析、电话连线、专家访谈等方式,大大提高了学生学习的兴趣和主观能动性,培养了他们的信息收集能力、总结归纳能力、探究分析能力,加强了学生对于各学习情境的相关知识点的认知水平,为今后走向工作岗位奠定了坚实的基础。另一方面合理地运用了信息化资源(雨课堂、微课视频、情景剧、问卷星、电话连线、专家指导等)并进行有效整合,改变了理论知识学习枯燥无味的状况,丰富了课程的教学内容和手段,有效地调动了学生的学习兴趣和参与度,督促学生结合职业岗位做好职业技能准备,进一步提升了专业人才培养质量。

δ3Xit+μit

(3)

式(3)左侧,被解释变量为民族地区城市i第t年的人均地区生产总值增长率。右侧解释变量则包括四个部分:一是被解释变量的一期滞后值,用来反映经济发展的初期水平及其动态变化。二是核心解释变量,即城市集聚变量的一期滞后值,用来反映城市集聚的初期水平及其动态变化。在Sabysachi看来,城市集聚是城市人口和相关经济活动的地理集中,它包括但又不仅限于城市化[13]。为此,采用三个变量作为城市集聚的代理变量,即在国内外普遍采用的城市集聚测度两个指标人口规模(POP)与人口密度(UPD)之外,参考陶永亮、杨扬等的成果,还选用城市经济密度(UED)——市辖区生产总值与全市生产总值的比值,来衡量城市在经济活动的地理集中水平[7][14]。三是核心解释变量与经济发展水平的交互项,用来反映不同经济发展阶段中城市集聚对城市经济增长的作用差异。参考Brülhart & Sbergami做法,分别引入各集聚变量的代理变量与经济发展水平交互项(POPg、UPDg和UEDg),以检验“威廉姆森假说”在民族地区是否成立[12]。四是其他控制变量,借鉴的是Sala-i-Martinetal.的处理方式——采用了67个变量对88个国家的经济增长进行研究,发现有18个变量与经济增长显著相关[15]。以此为基础,参考陶永亮、Sabysachi以及金祥荣和赵雪娇的成果,进行一定的剔除和调整,最终选择的控制变量为:城市人力资源水平(UPGER)、城市贸易开放度(STO)、城市土地面积(SLA)、财政支出规模(FES)[7][13][16]。

为简便起见,变量设置展示如表1:

根据研究设计,采用民族地区除西藏外的7省区共40个地级市2004-2018年数据,数据来源于《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》以及各地级市统计年鉴。在回归前,首先利用GDP指数对地区人均生产总值进行平减,并剔除了异常数据。

三、民族地区集聚与发展情况

(一)民族地区城市集聚情况

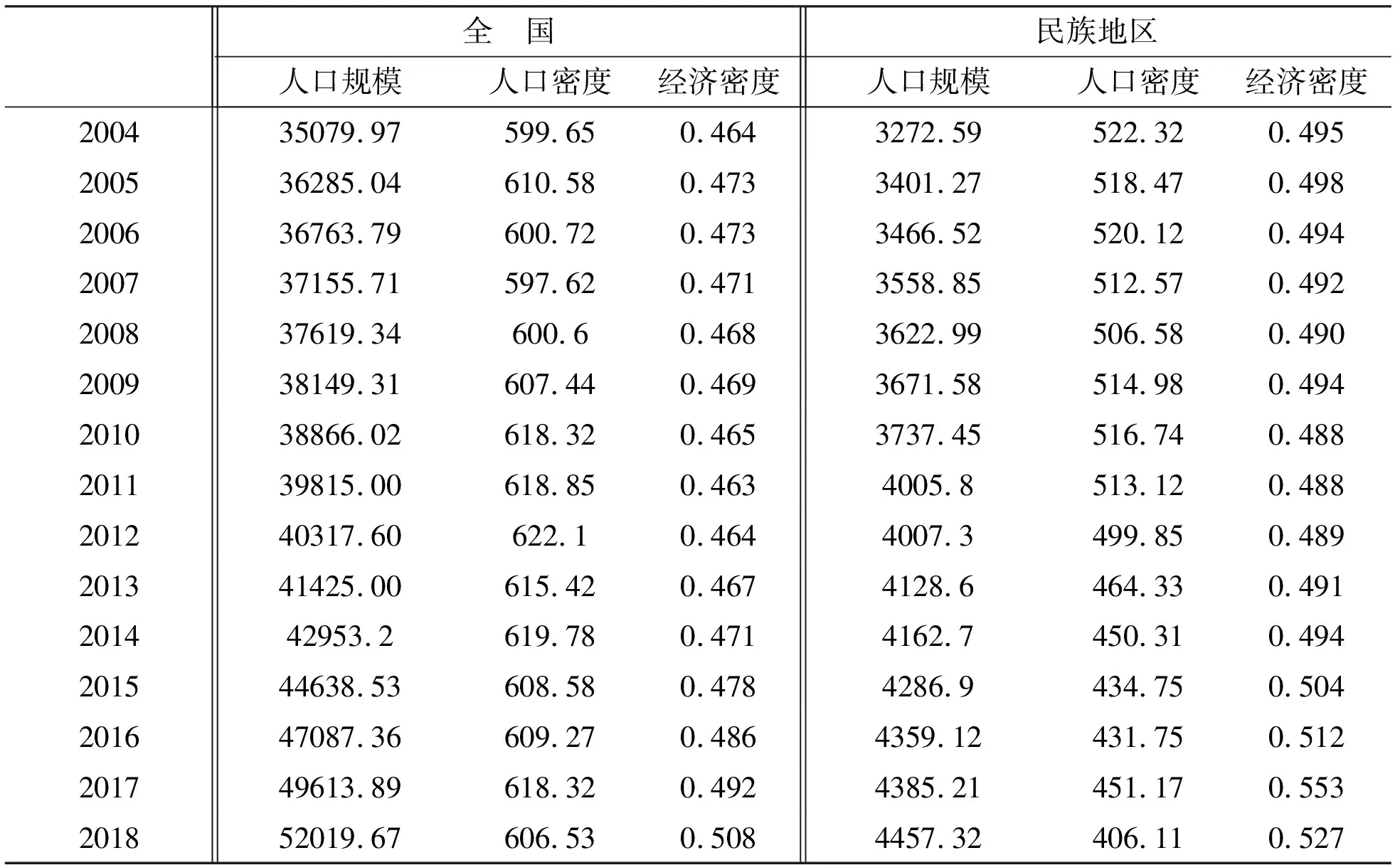

基于《中国城市统计年鉴》的数据,表2展示了与全国平均水平相比,民族地区地级市人口规模、人口密度以及经济密度的情况。

民族地区整体而言,人口集聚有以下特征:一是城市人口规模与全国的变化趋势保持一致,逐年增长;二是民族地区城市人口密度总是低于全国平均,且二者变化趋势不同。民族地区城市人口密度逐渐下降,全国平均城市人口密度则先上升后缓慢下降,但仍高于本世纪初期的集聚水平。在经济集聚相应的特征则为:一是民族地区城市经济密度和全国变动趋势保持一致,都呈先上升,后下降,再上升的态势;二是民族地区城市经济密度始终高于全国。

表2 全国与民族地区的城市集聚比较

(二)民族地区的经济增长情况

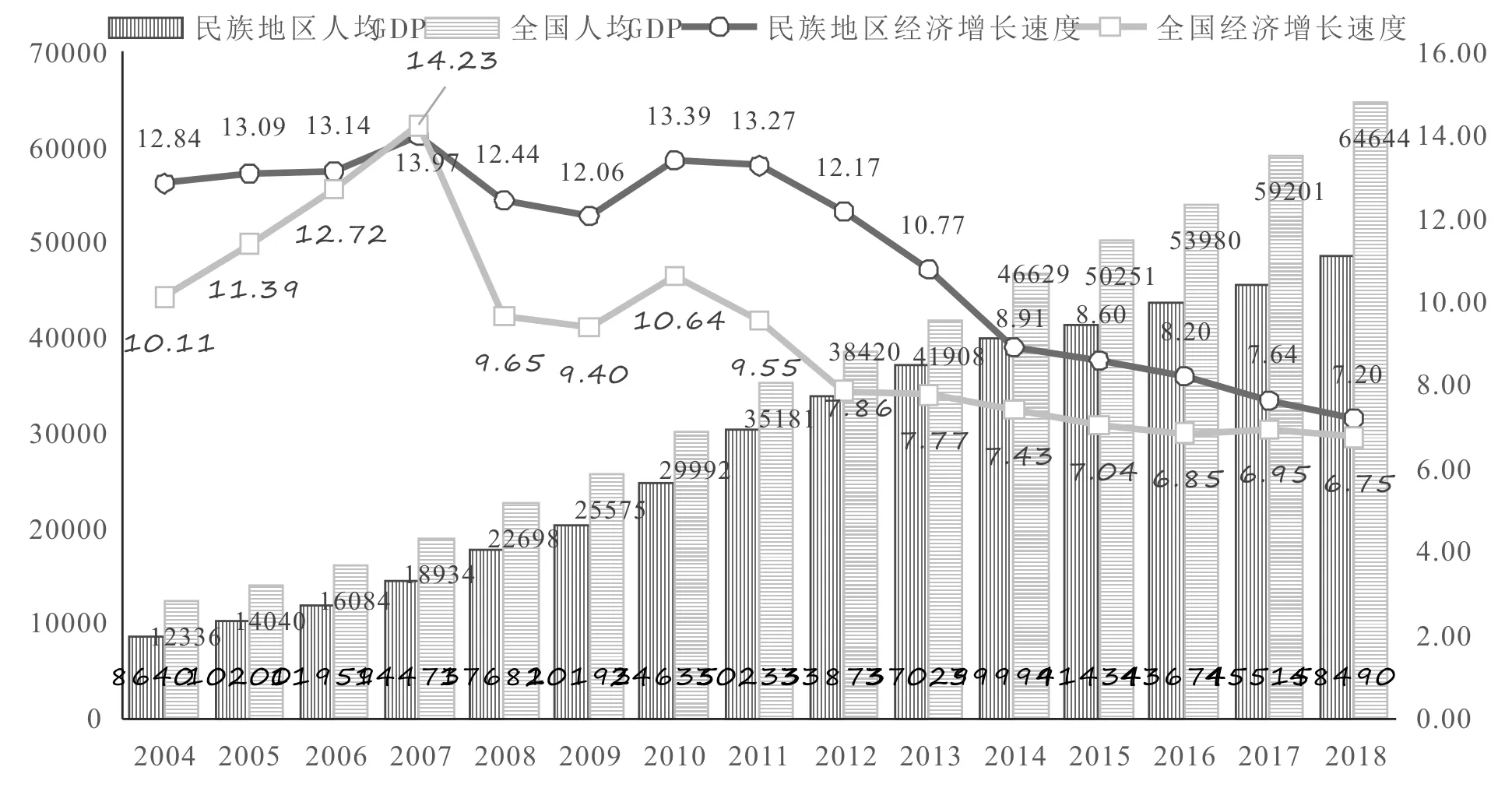

经济增长是宏观经济的重要内容,要了解各地区之间生活水平的差异,就必须了解地区间经济增长率的离散程度[11]。图1从地区经济增长率和人均地区生产总值两个角度,展示了历年来民族地区与全国经济增长的差异。

由图1可见:(1)民族地区和全国经济增长速度都呈现先波动上升,再下降,最后趋于稳定的态势;(2)民族地区人均GDP和全国人均GDP一直稳定增长;(3)除2007年外,民族地区经济增长速度一直高于全国,这种差距在2008-2012年逐步扩大,又在2012年之后减小;(4)全国人均GDP始终高于民族地区,且源于增长速度的逐渐趋同,彼此差距在2012年后呈扩大趋势。

(三)民族地区各省区情况

为了进一步认识民族地区内部经济发展水平的差异,以及分析可能会对这种差异产生影响的因素,表3展示了民族地区各省区城市集聚和经济增长的基本情况(西藏数据缺失)。

图1 民族地区与全国经济增长差异

表3 民族地区各省区城市集聚和经济增长差异

由表3可知:(1)除城市人口密度呈下降趋势外,民族地区各省区城市集聚水平整体呈上升趋势。2004-2018年,城市人口规模不断攀升,城市人口密度却有所下降,可能是因为城市扩张速度超过了人口增长速度;(2)除内蒙古外,其他各省区经济增长速度呈先上升、后下降的趋势。2004年,各省区经济增长速度较快,且离散程度较大,区域内部发展不平衡问题突出。到2018年,民族地区各省区经济发展差距缩小,区域发展趋于均衡。

空间上,(1)民族地区不同省区之间、同一省区的不同城市之间,城市集聚水平存在较大差异。虽然整体上看,各省区城市人口密度和经济密度差异不大,但就城市人口规模而言,内蒙古、广西、贵州、云南的人口集聚水平高于其他三省;(2)民族地区不同省区之间,经济增长速度存在较大差异。2004年,内蒙古经济增长速度远高于其他省区,至2018年,增长速度却落后于其他省区,但差距较小。

四、实证结果

遵循主流模式,采用系统GMM方法进行动态面板估计。在动态面板GMM估计中,由于内生解释变量的过度拟合,可能会破坏估计结果的无偏性,通常需要检验过度识别问题。为此,本文系统地报告了Sargan检验统计量及其相关的p值。检验时,根据经典的蒙卡罗实验结果,将工具变量的最大滞后阶数设置为三阶,以最大限度地发挥Sargan检验的作用。基于检验结果,利用民族地区除西藏以外的七个省区各地级市2004年至2018年的相关样本数据,进行估计,结果如表4。

表4包含五个回归模型,可以分为三组:模型(1)为基础模型,即以新古典经济增长理论为基础建立的回归模型,验证前期经济发展水平、城市人力资源水平、城市贸易开放度、城市土地面积以及财政支出规模对城市经济增长的影响;模型(2)作为核心模型,在模型(1)的基础上引入城市集聚变量和该指标与经济发展水平的交互项,对方程(3)进行估计,验证两个主要假设。其中,引入集聚变量的一期滞后是为了检验城市聚集对民族地区经济增长的影响,引入交互项,是为了检验这种影响是否非线性;模型(3)至模型(5)则在控制其他变量的基础上,分别检验了人口规模、人口密度、经济密度这三个集聚代理变量对民族地区经济增长的影响。

模型(1)估计结果显示,控制变量中,城市人力资源水平、财政支出规模为正。其中,人力资源水平对经济增长的影响在10%水平下显著;财政支出规模的影响虽不显著,但符号均为正。可以认为,民族地区各城市的人力资本水平越高、政府投入比重越大,则该城市的经济增长速度越快。这一结果支持了早期Romer以及 Sala-i-Martin et al.的观点[15][17]。

模型(2)引入了城市集聚变量及其与经济发展水平的交互项,以验证两个主要假设。除了经济密度、人口规模和人口密度对经济增长的影响并不显著,但三个代理变量的符号与假设1的预期一致,即城市集聚会促进民族地区的经济增长。交互项对民族地区经济增长影响不显著,且为负,与假设2预期一致,即城市集聚对经济增长的影响非线性,即当经济发展到一定阶段,“堵塞”等负外部性的产生使得集聚促进经济增长的局面发生逆变,此时资源分散更适合城市的发展。

模型(3)至(5)分别对三个集聚指标及其与经济水平的交互项进行估计,结果显示,人口规模、人口密度、经济密度对经济增长都有显著的正向作用,特别是经济密度,每增加1%,人均GDP就会增加4.15%,这一结果也支持了假设1。另外,各集聚指标与经济发展水平的交互项对经济增长都具有显著的负向作用:经济密度与经济发展水平的交互项每增加1%,人均GDP就会下降0.39%,这一结果也支持了假设2。衡量人口集聚的指标及其与经济发展水平的交互项对经济增长的影响较小,这可能是因为,与中部和东部相比,民族地区经济基础差,发展后劲不足,一方面难以吸引外来人口流入,另一方面也难以阻止本地人口流出,人口增长和集聚的速度较慢,对经济增长的影响也较小。

回归结果还显示,土地面积除了在模型(2)中为正,在其他模型中均为负,且在模型(3)中,在10%的水平下显著;贸易开放度在五个模型中均为负,且在模型(2)中,在5%的水平下显著。Henderson的研究表明,土地面积越大,资源就会越分散,即城市的集中度会随着城市的扩张而下降,从而对经济增长产生不利影响[5]。民族地区深处内陆,地形复杂多样,多荒山高原,大量未开发的土地资源为城市扩张提供了便利,地广人稀的现实情况使得人口向城市集聚的速度落后于城市扩张的速度,加剧了面积对经济增长的负面影响。当一个国家或地区与外部的贸易量减少时,国内交易变得更加重要,这些交易一般可以在更短的距离内以更低的价格进行,随着贸易自由度的提高,这种情形就会被扭转。因此,更大的贸易开放度会降低城市集聚对经济增长的促进作用。

五、结论和建议

作为区域经济发展的主要动力,城市经济增长事关区域兴衰成败。基于民族地区地级市的相关数据,采用动态面板数据模型方法,验证了城市集聚与经济增长的关系。研究发现,城市集聚会促进民族地区经济发展,但这种正向作用有时间(阶段)性。随着经济发展水平的提高,城市集聚对民族地区经济增长的作用会从推动转变为障碍。城市集聚对经济增长的影响会受到自身经济发展水平的影响。

这一结论对于民族地区经济发展有着重要的启示。实证结果表明,民族地区经济发展水平已经到达了威廉姆森转折点,因此,继续推动人口、资源向大城市集聚是一个需要慎重思考的问题。健全公共资源配置机制,提升重要功能性区域的保障能力,从而提高民族地区城市发展的质量,激发自我发展的主动性,将为民族地区经济发展注入新动力。