不同处置措施下湿陷性黄土路基渗透变形分析

2021-09-29杜夏菲

杜夏菲

(山西长治公路勘察设计院, 山西 长治 046000 )

中国的黄土面积达64 万km2,主要分布于甘肃、陕西、宁夏和山西等地。其中湿陷性黄土具有欠压密性、湿陷性和结构性3种特殊性质,在水的作用下易产生沉降变形,不能直接用于路基填筑,需进行特殊的防渗加固处理。处理浅层湿陷性黄土路基的主要方法包括强夯法、干拌水泥碎石桩、冲击碾压法等,处置深度一般不超过10 m;深厚湿陷性黄土的处置措施包括内外套管组合沉管夯扩法、灰土挤密桩法和高压旋喷桩法等,处置深度一般可达15~20 m。灰土是石灰和黏土按一定比例搅拌而成的高强度、低渗透性建筑材料,当黄土路基下卧层土质良好且厚度小于3 m时,常使用灰土垫层法进行局部或整片处理;湿陷性黄土大于5 m(地下水位以上)时,常使用挤密桩进行处置。该文针对深厚湿陷性黄土路基,提出灰土防渗墙处理措施,并与灰土挤密桩进行对比分析。

1 试验概况

1.1 材料性能

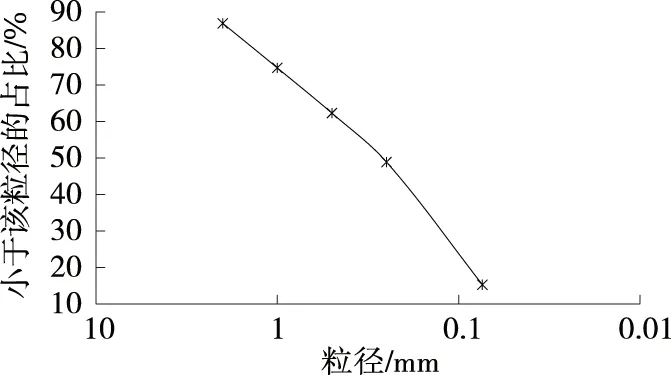

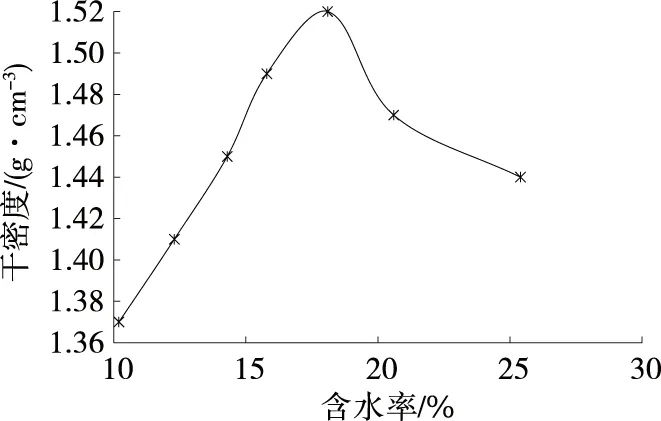

黄土土样取自山西长治,最大干密度为1.58 g/cm3,最优含水量约15.9%,渗透系数约7×10-4m/s,黄土粒径级配见图1。黏土塑限为19.5%,液限为33.2%,塑性指数为13.5,属粉质黏土。石灰粒径小于5 mm,CaO十MgO的有效含量大于60%,出厂日期低于3个月。按照3∶7的比例配制灰土进行击实试验,击实曲线见图2。根据图2,灰土的最大干密度为1.52 g/cm3,最优含水量为18.1%,渗透系数为7.5×10-7cm/s,比黄土的渗透系数低3个数量级,满足防渗需求。

图1 黄土的粒径级配

图2 灰土(灰∶土=3∶7)的击实曲线

1.2 模型及防渗结构设置

选用3个1.2 m×1.2 m正方形钢膜同时进行试验,四周布置一层塑料布以防水分流失。黄土采用分层填筑法,每层厚度为5 cm。填筑完成后测试黄土压实度,实际压实度为0.79,含水率为16.2%。

试验工况分为3种:工况一为不作防渗处置;工况二为灰土挤密桩处置,桩直径4 cm、深80 cm、桩间距10 cm,采用分层填筑、分层夯实的方式;工况三为灰土防渗墙处置,墙深80 cm、宽10 cm,在路基边设置长1 m×宽0.15 m×深0.15 m的浸水槽,作用在路基四周的荷载为4 kPa(见图3)。

图3 模型及工况设计示意图(单位:cm)

2 试验结果分析

2.1 含水率时程曲线

分别在3种模型的中心位置进行含水率监测,结果见图4。

图4 含水率时程变化曲线

从图4可看出:随着时间的推移,黄土路基的含水率逐渐升高。工况一(不作处置)下含水率前期增长较快,从最初的16.2%上升至15 h时的25%,15 h内增长8.8%,50 h后含水率为33.2%,较16.2%增加17%;工况二(灰土挤密桩)下含水率近似呈线性增长,存在一定波动,含水率从最初的16.2%增加至25.2%,增加9%;工况三(灰土防渗墙)下含水率基本呈线性增长,含水率从16.2%增加至19.4%,50 h内含水率仅增加3.2%。灰土防渗墙的防渗效果最佳,灰土挤密桩次之,未作处置时黄土路基的防渗效果较差。这是因为防渗墙填筑过程中的夯实作用对黄土路基具有再次压实挤密的效果,而且灰土填料的硬化和膨胀作用使该结构的孔隙率大大降低,桩体本身的隔水性能提高,防渗效果得到最大发挥;灰土挤密桩成孔时具有一定的挤土效应,土体密实度增加,因而渗透性有所降低;不进行防渗处置时,由于黄土本身的渗透系数较大,在水平和垂直方向均具有较多的渗流通道,路基中含水量变化最明显,含水率增加幅度较大。

2.2 含水率随深度的变化

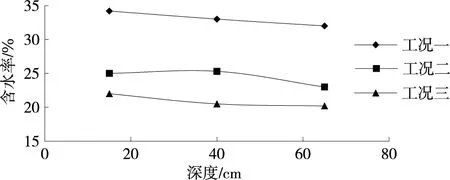

试验结束后(50 h),分别对路基中心不同深度处(15、40、65 cm)的含水率进行测试,黄土路基含水率随深度的变化见图5。

图5 含水率与黄土路基深度的关系

从图5可看出:从整体上看,随着黄土路基深度的增加,含水率呈逐渐减小趋势。工况一下含水率从34.2%下降至32%,减小量为2.2%;工况二下含水率从25%下降至23%,下降量为2%;工况三下含水率从22%下降至20.2%,下降量为1.8%。路基上部含水量大于下部,这主要是因为试验浸水槽的深度仅为15 cm,水分的渗透分为水平和垂直两个方向,由于传感器的深度均相同,在同一铅垂面下时,距离浸水槽越近的区域含水率越大,越深的地方存在相对滞后的现象。相同深度下,工况一时含水率最大,工况二时含水率次之,工况三时含水率最小。这是因为灰土防渗墙的防渗效果最佳,其水平渗透水量最小,灰土挤密桩的防渗效果次之,而仅依靠黄土压实效果时,黄土路基的含水量明显增加,表明黄土路基自身的防渗性较差。

2.3 沉降变形分析

在土体自重、荷载及浸水后湿陷作用下,黄土路基会发生一定沉降变形,其随时间的变化见图6。

图6 不同工况下黄土路基沉降变形曲线

从图6可看出:3种工况下路基沉降变形分为初期沉降变形期(0~5 h)、稳定变形期(5~50 h)两个阶段。在初始沉降变形期,3种工况下沉降变形相差极小,试验5 h后,工况一下沉降变形为22 mm,工况二下沉降变形为22.3 mm,工况三下沉降变形为22.5 mm。在这一阶段,黄土路基发生的沉降变形主要由路基填筑时的不密实性(欠密实性)所引起,此时水分还未完全渗透浸入路基底部,黄土路基的湿陷性对沉降变形的影响较小。在路基上部荷载及土体自重作用下,黄土路基发生较大沉降,且沉降速率较快。随着时间的推移,因土体自重产生的沉降变形基本稳定,此时黄土路基底部遭受浸水作用,开始产生湿陷性沉降变形,但湿陷性沉降变形速率小于自身沉降变形速率。由于不同防渗结构具有不同防渗挡水效果,后期沉降变形逐渐显现,防渗结构的防渗效果越好,路基的湿陷性沉降变形越小,故工况三下沉降变形最小,工况二下沉降变形居中,工况一下沉降变形最大,试验50 h最终沉降变形分别为40、47和52.5 mm。

3 结论

(1) 灰土防渗墙的防渗效果最佳,灰土挤密桩次之,未作处置时黄土路基的防渗效果较差,试验50 h后黄土路基的含水率上升量分别为3.2%、9%和17%。

(2) 黄土路基含水率随深度增加而降低,这是因为水分渗入存在相对滞后。

(3) 黄土路基的沉降变形呈两阶段变化特征,第一阶段主要由上部荷载及土体自重作用引起,第二阶段主要由黄土湿陷性引起,且前者的沉降变形速率大于后者;采用灰土防渗墙处置时沉降变形最小,灰土挤密桩的沉降变形居中,未作处置的黄土路基沉降变形最大。