船检局参与研制的“自动探火和灭火系统”荣获国家大奖

2021-09-29

本刊记者 崔 燕

1978年3月18日~31日,全国科学大会在北京人民大会堂隆重召开。这是新中国成立以来第一次科学技术大会,标志着我国科技事业迎来了“科学的春天”。也就是在这次大会上,由船舶检验局与公安部上海消防科研所共同申报的“自动探火和灭火系统研究”获得了全国科学大会科技进步奖,该项目的成果不仅成功应用于海船上,还特别应用到毛主席纪念堂。填补了国内该类产品的空白,意义非常重大。

说起“自动探火和灭火系统”的研制工作,要从船检局1974年参加政府间海事协商组织(简称“海协”)召开的国际海上安全会议说起。其中公约技术条款这样规定,每400平方英尺(相当于37平方米)的甲板面积应设置不少于1只火灾探测器。火灾探测器是探测火灾的重要仪器装置,火灾发生时,将伴随产生烟雾、高温和火光。这些烟、热和光可以通过探测器转变为电信号形成报警或使自动灭火系统启动,及时扑灭火灾确保处所内人员和财产安全。上世纪70年代,只有少数发达国家成功研制出了此类型产品,并成功应用于船舶和陆地上比较重要的公共场所。国内还处于空白。

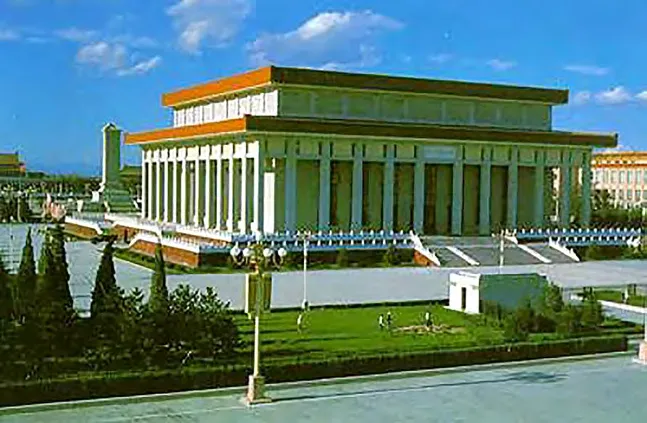

图1 毛主席纪念堂

1975年,船检局上海办事处周宗仪代表船检局参加“海协”举办的消防分委会会议。回国后,他向上海办事处副主任马家骥汇报了想研制国产火灾探测器的想法。马家骥立即将这一建议上报船检局领导,得到同意后,作为船检局一项重要的科研项目上报交通部立项,并且得到了两万元的科研经费。由于这次研发不仅利于船舶消防安全,还可以应用到酒店、会议室等陆地上的公共场所,同时也将填补国内生产的空白,可谓一举三得,所以得到了交通部和公安部的共同支持。此次项目的参研人员不仅有船检局的相关技术专家,还包括公安部上海消防研究所相关技术专家。

然而,要想研制出国产火灾探测器绝非想象中那样容易。项目组首先找到了无锡的一家企业作为参与产品研发的工厂。据周宗仪回忆,项目中极为关键的两个方面,一是火灾探测器;二是火灾报警系统的试验室。火灾探测器所需要的零件和材料,都是他顶着烈日骑着自行车到市场上去“淘宝”后,重新进行加工,为了躲避蚊虫侵扰,产品的设计草图也是躲避在蚊帐中绘制出来的。试制场所条件虽然艰苦,但是项目组完全按照国际先进标准建成了试验室。经过努力,火灾探测器终于成功研制了出来。

1976年9月9日,毛泽东主席在北京逝世。同年11月24日,毛主席纪念堂正式开工建设。在建设过程中,船舶检验局有幸参与毛主席纪念堂内的自动探火和灭火装置的研发。毛主席纪念堂建设工程,当年被称为“1号工程”,建设者们怀着对伟大领袖的无限敬仰、怀念、哀悼的心情,精心设计、精心组织、精心施工。来自北京、上海、天津、江苏、广东、陕西、辽宁、黑龙江等省市的设计人员和有关单位负责人齐聚一堂,认真研究毛主席纪念堂的设计方案。而这项工程所需材料设备更是来自全国各地四面八方,有大兴安岭采伐的优质木材,珠穆朗玛峰采取的岩石,有延安乡亲送来的青松,四川人民精选的枣红色花岗石,有海外赤子敬献的台湾大理石,山东泰安运来的青花岗石,还有施工过程中,数以万计的人民群众自愿到工地参加劳动。

船检局上海办事处的马家骥和周宗仪曾参与该项目的研发安装和调试。据周宗仪回忆,除了工程设计建造安全和材料质量,最重要的还有消防安全问题。因此,毛主席纪念堂内需要安装自动探火和灭火报警装置。当时这个任务下达给了公安部,领命这个任务的是公安部上海消防科研所,该所联合船检局上海办事处与公安部上海震旦消防厂等单位共同承担。三家单位共抽调20多人开始日夜奋战,大家不分昼夜,吃住在一起,所谓“住”就是车间厂房的地铺,“吃”就在厂里的食堂。此前,船检局曾联合公安部上海消防科研所成功研制出适用于海船上的火灾报警装置,倘若将这一成果进行加强可靠性及耐久性的进一步试验,就可以成功研发出适用于毛主席纪念堂的火灾自动探火和灭火装置。经过5个多月的研发、试制和试验,1977年7月,参与研发火灾报警装置的小组成员们来到北京,在毛主席纪念堂完成最后安装和调试工作。据周宗仪回忆说,到毛主席纪念堂参与安装的日子里,每一天大家都不约而同地换上干净整洁的衣服,以抖擞的精神面貌,向毛主席表达深深的敬爱和缅怀之情。1977年9月9日,在毛主席逝世一周年时,举行了落成典礼并正式对外开放。据周宗仪介绍,目前,由船检局参与研制的自动探火和灭火装置依旧安装在毛主席纪念堂。

图2 全国科学大会奖章

虽然事情已经过去40多年了,但周宗仪依然记忆深刻。他说,当年船检局能够凭借科研技术对国家贡献船检力量,意义非常重大。