辛亥《时事新报》征文的政治旨趣与舆论互动

2021-09-28李欣荣

李欣荣

(中山大学 历史学系,广州 510275)

1907年的“丁未政潮”,军机大臣瞿鸿禨被罢免。参劾者恽毓鼎将“暗通报馆”列为瞿氏的四大罪状之一(1)中国第一历史档案馆编:《光绪朝上谕档》第33册,桂林:广西师范大学出版社,2008年,第76页。。《大公报》为此举证西方经验,替瞿氏鸣不平:“近世文明各国多恃报馆以通上下之情,故某也为某内阁之机关报,某也为某政党之机关报,明白显著,无所讳饰,亦无所用其暗通,诚欲使朝廷德意宣布中外,而贯彻其政见,非此不为功。”(2)《恭读五月初七日上谕谨注》,《大公报》1907年6月19日,第2版。事实上,随着筹备宪政的开展,政界与报界的关系日益密切,从政者不但需要“暗通报馆”以取得舆论支持,有的还暗中出资创办“机关报”,甚至出现“官吏机关报”和“政党机关报”的分野(3)《论政党机关报与官僚机关报之不同》,《大公报》1909年9月25日,第3版。。前者为官吏个人发声,颇失舆论之同情。如御史胡思敬弹劾粤督袁树勋,“投赀本其中(《大同中央日报》),藉以掩盖赃私,诛锄异己,俗所谓机关报者是也”(4)胡思敬:《劾两广总督袁树勋折》,《退庐全集·退庐疏稿》,台北:文海出版社,1970年,第783页。。后者因为代表政党或部分人的公意,舆论仍有肯定之表示,“其有欲办一事而不知众意之如何也,必藉报以探试之。如有反对之事,又必藉报以辩驳之,夫是乃可谓之机关报”(5)《说机关报》,《京报》1907年3月30日,第2页。。但实际上,政治资本投入报界,建言为一己之私或一党之私,言语偏激以博取支持者多有。报人姚公鹤“以上海报界有私党而无政见,为报界惜”(6)姚公鹤:《上海报纸小史》,《东方杂志》第14卷第6号,1917年6月,第196页。。上海如此,北京亦不例外。留日出身的汪荣宝和陆宗舆也看不过去,与报人朱淇“共论比日北京报界之堕落,相与太息”(7)韩策、崔学森整理:《汪荣宝日记》,北京:中华书局,2013年,第216页。。

以张元济为首的商务印书馆同仁,认识到报界多存党派之见,无法公平论政,“近来言论专制之害,真足以祸民而亡国,挽救之责,是又在吾辈矣”(8)《张元济致梁启超》(1911年5月31日),“国立中央图书馆”特藏组编:《梁启超知交手札》,台北:“中央图书馆”,1995年,第291页。同年9月,张氏上书奕劻,痛论目前舆论之不可信。“今之所谓舆论,非真舆论也。乃一班无学识、无阅历、纯以意气用事之报馆主笔之言论耳。岂足为国民之喉舌哉!(全国非无可采之报,此就其多数言之。)”张人凤、柳和城编著:《张元济年谱长编》上册,上海:上海交通大学出版社,2011年,第341页。。于是下场开办《时事新报》,“冀副国民喉舌之本分”(9)《本报特别广告》,《时事新报》1911年5月18日,第1张第1版。。办报初期最引人瞩目者,便是大规模的时事征文,希望能通过辩论政见促进政党政治的萌芽(10)《本报征文例言》,《时事新报》1911年5月29日,第1张第1版。。从《时事新报》的论说看,该报应属保守型的政治报纸,代表江南绅商团体的资本势力,追求的是稳健推进的立宪政治(11)从以下几篇论说不难窥见该报之旨趣:一是猛烈批评政府擅改资政院院章,限缩议员权力,见《论政府修改资政院院章事》,《时事新报》1911年6月29日,第1张第3版。二是痛诋庆亲王奕劻借请假逃避政治责任,劝朝廷不必慰留,见樊:《论国务大臣告假与责任》,《时事新报》1911年9月30日,第1张第3版。三是将革党起事归咎于清廷之失政,同时却担忧社会动乱而反对革命的来临,见《论搜捕不足以弭乱》,《时事新报》1911年8月21日,第1张第3版。。而张氏等人显然不满意革党、民党或官僚党的政治主张,而尝试中立论政,塑造于己有利的政党政治,然后待价而沽。因此,这场征文从选题、互动到发表、评断,显得较具开放性,颇能体现中下层读书人的政见取向,以及反映商务同仁在出版、学术之外的政治旨趣,正是辛亥革命前夜舆论环境复杂性的缩影(12)既存关于《时事新报》的研究,多集中于新文化运动时期《学灯》副刊及其涉及的中西新旧之争。该报简史可参黄卓明、俞振基:《关于〈时事新报〉的所见所闻》,《新闻资料研究》1983年第3期。张荣华的《张元济评传》简要地论述张元济在清末最后十年创办《外交报》的特色,张荣华:《张元济评传》,南昌:百花洲文艺出版社,2015年,第35-43页。至于辛亥张元济创办《时事新报》之事,尚无专论加以探讨。。

一、办报缘起与征文用意

近代著名大报《时事新报》(1911—1949)源于《舆论日报》和《时事报》。两报原为上海道台蔡乃煌掌握的官报,属于前述的“官吏机关报”。《舆论日报》于1908年2月底创办,主笔干估人;《时事报》于1907年12月5日创办,主笔雷君曜(13)《关于清国报纸的调查(一)》,李少军编:《晚清日本驻华领事报告编译》第5册,北京:社会科学文献出版社,2016年,第14页。另据方汉奇言,《舆论报》主编狄葆丰,《时事报》主编汪剑秋,见方汉奇:《中国近代报刊史》下册,太原:山西教育出版社,2012年,第524页。。1909年两报合并为《舆论时事报》(14)传媒消息指出,《舆论报》乃是蔡乃煌集合“某宫保”“某邸”“某中堂”、直督、江督和鄂督的政治资金而成。因“近某宫保以退位家居,蔡道恐其索还资本,故与《时事报》合并”。见《上海〈舆论报〉合并之原因》,《大公报》1909年5月8日,第1张第2版。这里的“某宫保”应指袁世凯。另外,江苏谘议局议案指出《舆论时事报》仍每月接受官款津贴,应正名为“苏松太道办《舆论时事报》”,见《上海报界之一斑》,《东方杂志》第6卷第12期,1910年2月,第408-409页。,次年初收回商办(15)《本馆特别广告》,《舆论时事报》1910年9月23日,第1版。,归张敬垣所有,主笔雷君辉,发行量约有6 000份(16)《关于清国报纸的调查(二)》,李少军编:《晚清日本驻华领事报告编译》第5册,第40页。另有传媒调查,《舆论时事报》日销量为9 000份,与《神州日报》持平,见《华商联合报》第13期,1909年8月30日,第624页。。至1911年初恢复《时事报》之名,后被张元济、高凤谦等人收购,更名为《时事新报》,于5月18日正式开办。据日本驻华领事的报告,《时事新报》在清季的日发行量约为8 000份,“张元济是其后援,故与商务印书馆有关系”(17)《关于清国报纸的调查(三)》,李少军编:《晚清日本驻华领事报告编译》第5册,第67页。。张元济亦自言该报“为弟与梦旦(高凤谦)数人所组织,仍延仲谷综理社事”(18)《张元济致梁启超》(1911年5月31日),“国立中央图书馆”特藏组编:《梁启超知交手札》,第291页。。仲谷,即汪诒年,著名报人汪康年之胞弟,此前长期担任沪滨大报《中外日报》经理。

张元济控制下的商务印书馆除了图书出版以外,期刊也做得颇为成功。月刊《东方杂志》影响广泛自不待言;旬刊《外交报》连续出版近十年,甚得知识界的好评。正如孙宝瑄所言:“历年来留心国事者,莫不争先快睹。其报多载交涉文牍,及译东西人名论,要皆关系于国际者,而五洲之形势如指诸掌焉。”(19)孙宝瑄:《忘山庐日记》下册,上海:上海古籍出版社,1983年,第1111页。该报于1911年1月停刊。3月张元济、高凤谦等18人复创办月刊《法政杂志》,以陶保霖为编辑主任(20)《法政杂志社发起人》,《法政杂志》第1年第2期,1911年4月23日,扉页。,“冀以普通政法知识灌输国民”(21)《张元济致梁启超》(1911年1月28日),“国立中央图书馆”特藏组编:《梁启超知交手札》,第283页。。张元济此次涉足报界,创办《时事新报》,除了经济扩张的考虑,主要还有担忧报刊舆论环境日趋偏激,这在一定程度上反映其参与现实政治的理想抱负。如其向梁启超所言:“日报为今日一大要事,京中要人无不各挟一报以自护,从此国中恐只有个人之私言,而无国民之公论,非有贤者出为拯救,世道人心,真有不可问者矣。友人去岁购入《时事报》,弟归自海外,来相商榷,宗旨相同,约集得三万金,尚不能动手,饷械未足,不敢轻易出战,然已踵决肘见,窘态毕露,亦可见近日经济之困难矣。”(22)《张元济致梁启超》(1911年4月5日),“国立中央图书馆”特藏组编:《梁启超知交手札》,第284页。张元济坦承内幕,显然将梁启超视为同道,一面将《时事新报》“按日邮呈”至日本,请其指教,同时在信中一再言及矫正舆论之办报责任,“近日所谓舆论,无非一种偏激之谈,实不足以膺国民先导之任。敝报颇欲力矫其弊,而彼众我寡,不知何日方能唤醒群迷,想公闻之,当亦为之扼腕也”(23)《张元济致梁启超》(1911年7月5日),“国立中央图书馆”特藏组编:《梁启超知交手札》,第293页。。

其时梁启超已创办《国风报》(十日刊),但作为杂志周期过长,不足以及时影响舆论。何天柱来信称:“为今日计,仍以办一日报,以张党势为要义。今日受人唾骂而无一报以自申辩,虽有《国风》以发表政见,而不能普及于国人,此党势之所以不张也。”(24)《何天柱致梁启超》,“国立中央图书馆”特藏组编:《梁启超知交手札》,第51页。故梁启超及徐佛苏等人均有筹办日报之意(25)丁文江、赵丰田编:《梁启超年谱长编》,上海:上海人民出版社,2009年,第353-359页。。不过,其时日报竞争异常激烈,梁氏等人尚难插足其间。就上海报界而言,《时报》风头最健,《申报》《新闻报》为商业老报,《神州日报》《天铎报》《民立报》倾向革命而生机勃勃,但均与康梁一派隔阂重重。时值《时事新报》创办,张元济与梁启超均有互相借重之处,前者欲借梁氏报刊巨子的身份张大报势,后者则想拉拢该报作为己党的舆论侧翼。

5月28日,张元济访问郑孝胥,谈《时事新报》的推广问题,或有借助预备立宪公会之意(26)根据日人观察,《时事新报》“持宪政渐进主义,是预备立宪公会的报纸”。见《关于清国报纸的调查(三)》,李少军编:《晚清日本驻华领事报告编译》第5册,第67页。此与实情有间,但亦表明该报与预备立宪公会之接近。。六日后,郑氏至时事报馆,见到张元济、夏瑞芳、高梦旦等人,提议编纂出版“通俗少仪教科书,养成少年知礼之风气”(27)劳祖德整理:《郑孝胥日记》第3册,北京:中华书局,1993年,第1323页。。任职《东方杂志》的孟森、伧父(杜亚泉)亦在《时事新报》上发表论说。可见《时事新报》从人事、经济到社论,皆受商务同仁的深刻影响。

张元济虽然谦言“日报近稍稍布置,拟即日更换面目,惟人材太缺乏,即云改革,恐亦不过如近日之新内阁”(33)《张元济致梁启超》,“国立中央图书馆”特藏组编:《梁启超知交手札》,第286页。所谓“新内阁”,系指刚上台的奕劻“皇族内阁”。可见张氏对此事甚为不满。。但其用心安排确有令人眼前一亮之处,即意图成为各方舆论的公共空间,而非个别政派的一言堂或机关报。此意见于《时事新报》创办首日之宣言:“此敝社同人所以不专取自持一义之向例,而欲以言论机关公之于天下,以为今日交通政见之园地,而并窃盼为发生政党之先声。”(34)《本报宣言》,《时事新报》1911年5月18日,第1张第2版。

具体言之,该报设置“绍介问答”的栏目,“以为研究学术、调查事实之公共机关”。规则是“关于法政、文学、实业、科学、人事等,如有疑问及欲调查者,可将问题寄交本报。本报将问题选登报中,阅报者各就所知,作为答案寄下,当亦选登报中”。例如:“问:瑞典、挪威二国地理书或言合邑,或言分立,究竟如何?(程荫南)答:瑞典、挪威本系联邦,一千九百零五年分立,各为一王国(陈森)。”(35)《本馆绍介问答例言》,《时事新报》1911年5月29日,第1张第1版。问题与答案均出于报馆外人之手,且有奖品酬谢。

另如举行责任内阁总理、协理之投票。此因5月庆亲王奕劻任总理的“皇族内阁”成立,不副人望,屡有倒台之讯。《时事新报》“请阅报诸君各就己见所信仰者(不问其人现在资格),填票寄下,每月之终,当将得票较多者若干人揭载报端,以占人望之所归”(36)《投票:理想之新内阁》,《时事新报》1911年5月18日,第1张第2版。。此举隐含附和倒阁的政治目的,而该报公布了三次的调查结果,颇有超出今人之认知,当另文详析。

报馆着力最深者,乃向社会就特定题目征文,定期刊登,优异者酬以奖金或赠送报纸。《时事新报》并非最早采用征文形式的报纸。《大公报》在1902年便向社会征求论说,“拟设题征文,广罗切时论说,不拘体裁,不限时日,以导同胞之思想,觇实学之进步”。题目有“和新旧两党论”“招商自办铁路议”“广收矿务利权说”等十个(37)《本馆特白》,《大公报》1902年7月13日,第1版。。但相较而言,《时事新报》辛亥征文题目更加具体和有针对性,立意也更为高远,即“本报为研究政纲,征集政见,以引起政党言论之端倪,揭载重要问题与海内外有志者共讨论其究竟”(38)《本报征文例言》,《时事新报》1911年5月29日,第1张第1版。。

其实以政见组织政党,本是政治学上之常识。然而在清季社会,情况却异常复杂。古有“君子不党”的明训,清廷亦有党禁之律令,但1906年朝廷既宣示筹备宪政,实行议会政治,则组织政党已是势在必行。初时“内地闻政党一名,避之惟恐不及”(39)《张嘉森致梁启超》,“国立中央图书馆”特藏组编:《梁启超知交手札》,第312页。。其时梁启超、杨度等人为提倡政党,专以一二简单事物号召天下。杨度解释说:“政党之事万端,其中条理非可尽人而喻,必有一简单之事物以号召之,使人一听而知,则其心反易于摇动,而可与言结党共谋。以弟思之,所谓简单之事物,莫开国会若也。”(40)《杨度致梁启超》,“国立中央图书馆”特藏组编:《梁启超知交手札》,第522页。梁启超也是专主开国会,因为“地方自治、司法独立等事,已成老生常谭,似不足以耸动天下之耳目”(41)《黄可权致梁启超》,“国立中央图书馆”特藏组编:《梁启超知交手札》,第441页。。但到宣统年间,开国会已成定局,需要另寻引人关注的组党题目以聚拢党势。

时事报馆初拟的征文题目有六:(1)法律与礼教之关系;(2)铁路国有;(3)官商债权不平等影响于国家经济;(4)外官制;(5)禁米出口;(6)剪发易服(42)《征文例言》,《时事新报》1911年5月18日,第1张第2版。。至6月25日,报馆宣布禁米出口问题已经解决,又增加了两个议题:国税、地方税划分,以及征兵、募兵利弊(43)《禁米出口问题解决》,《时事新报》1911年6月25日,第1张第2版。。

报馆所拟征文八问,均为时论极为关注的议题。有的是八九年前便已喧嚣一时的老问题,如剪辫易服,《大公报》在1902年尝以“爱群社”名义,以“剪辫易服说”为题征文(44)《征文广告》,《大公报》1903年1月14日,第1版。。有的则是近期冒出的新问题,如1910年下半年因新刑律之修订,而有法律与礼教关系之争议。《帝京新闻》为此亦有征文:“现在新刑律问题关系于吾国前途者甚大。本馆拟征求意见,以资参证。海内博雅诸君对于此事如有意见,欲发表者,皆可投函本馆。惟是否登录,概不奉还原稿,特此通布。”(45)《本馆启事一》,《帝京新闻》1911年1月3日,第2页。只是《帝京新闻》的新派立场过于明显,所登消息和评论皆主礼法分离,失去了“参证”的意义(46)正:《对于新刑律之感言》,《帝京新闻》1911年1月12日,第2页。。

为鼓励社会踊跃应征,时事报馆在征文之初,便以高额报酬悬赏:“每一问题,以本报认为可以解决时,即行宣布。而酌致报酬为纪念。第一名一百元。二名以下,酌赠金钱物品。其后来之投文,苟有研究价值者,仍行揭载,择尤报酬。”(47)《征文例言》,《时事新报》1911年5月18日,第1张第2版。对比《大公报》在1902年的征文报酬,头等只是获赠《新政通诠》等图书与送报三个月(48)《本馆特白》,《大公报》1902年7月13日,第1版。,以及1911年《东方杂志》举办的不定主题征文,最多奖励银五十元(49)《征文当选者》,《东方杂志》第8卷第3期,1911年5月,第11-12页。,时事报馆的稿酬可谓异常丰厚。

二、设问深意与舆论互动

《时事新报》征文八题,有一半属于时事类,包括铁路国有、禁米出境、剪发易服和礼法之争(法律与道德关系)。此外的官商权利不平等、外官制、国税地税划分、征兵募兵优劣等议题,需要依托专门学理或丰富经验去分析,下笔难度甚大。报馆设计这两类八题备极深思,前类可窥测舆论风向,后类吸引学、术有得之士,对于未来组党皆有特别的价值和意义。

有意思的是,时事报馆对于征文表面呈开放态度:“无论如何主张,如何辩论,苟有研究之价值,皆予登载”,“以事实理由为主,文字优劣、篇幅长短(用白话亦可),皆所不计”(50)《征文例言》,《时事新报》1911年5月18日,第1张第2版。。然而报馆对于某些选题其实自有定见,对于支持己见的来稿固然愿意刊登,如何处置所论不合心意之文却是难题,何况还要评判优劣,确定名次。最理想的当然是在平衡正反意见的基础上体现馆方的倾向,否则公诸舆论的既定目标难以达成,但其中分寸和时机的取舍确实颇难拿捏。

首篇征文的刊登,乃是关于铁路国有问题。该报先后刊载同题文章多达20篇,数量亦为诸题之首。其时清政府下旨收回川汉、粤汉等铁路干线修筑权。两路本由民间集资兴办,但是经历数年尝试修筑,却成效不彰,弊端重重。到5月8日“皇族内阁”成立,盛宣怀出任邮传部尚书。次日清廷突然诏令推行铁路国有政策,拟借外债修筑川汉、粤汉等干路,并不照本归还民股,同时清查各地造路账目,一时激起广泛的抗争。18日,清廷起用端方为候补侍郎,充督办粤汉、川汉铁路大臣(51)梅新林、俞樟华编著:《辛亥日志》,上海:华东师范大学出版社,2014年,第70-75页。,作为强力推行铁路新政之准备。

在华西人事涉己身之重大利益,对于民间争路之举并不抱同情态度。其舆论重镇《字林西报》直言:“彼湖南北等省之争建铁路,何尝有维新之意见。不过托新政之名目,以遂其旧日习惯之私图耳。是以中政府无论是否以端方当其冲,苟不力持其新定之国有政策,而毅然行之,则他时变乱之起,抗命之多,必有倍蓰于今日者。”《时事新报》特予翻译并加按语:“以上云云,吾国是之者固多,而身当其冲者则亦以为大戚。国有铁道之政策,本报有特别征文题,俟与举国共商榷之,兹暂缓焉。”(52)《评外人之论中国大政》,《时事新报》1911年5月22日,第1张第3版。这正是推出铁路国有征文题的时代背景。

时事报馆大概顾虑太早发表意见会影响征文立论的趋向,故引而不发。实际上,主持报事的汪诒年对于铁路事早有观察,意见比较明确。在1907年苏杭甬铁路事件中,汪康年、汪大燮堂兄弟主张借外债修筑铁路,认为国内并没有能力自办铁路,为此导致与浙江的多数官绅意见不合,关系甚为紧张(53)廖梅:《汪康年:从民权论到文化保守主义》,上海:上海古籍出版社,2001年,第331-342页。。汪诒年的《中外日报》发文支持借债修路,到《时事新报》时期仍然坚持立场,从6月19日开始刊发论说,支持清廷的铁路国有政策。该文宣称:“自铁路国有之命下,论者分两大派。赞成反对,龂龂不已。而默察舆论之大势,其专据理论者,多反对;而熟权事实者,多赞成。理论恒不敌事实,国有政策实为开明而富于经验者所不以为非,即其势常足以占优胜矣。”同时建议政府将六成现款、四成股票的回收办法,改正为全部照本发还,然后再向从前之总理、协理追讨倒账之款,以免发生动乱(54)《论政府对待粤路商股之法急宜改正》,《时事新报》1911年6月19日,第1张第3版。。25日的论说,更明确提出“若就我国今日之国势而论,则与其主张民有,诚不如主张国有之便”(55)樊:《敬告川鄂湘人》,《时事新报》1911年6月25日,第1张第3版。。《时事新报》亦不时报道同道中人的言辞,例如郑孝胥的以造路为救亡要策(56)《郑方伯召对述闻》,《时事新报》1911年6月28日,第1张第3版。,康有为提倡的“用外债以革新政治”(57)《康有为与日本访员之一席谈》,《时事新报》1911年7月3、4日,第1张第3版。,可见其尝试引导舆论之意。

报馆的意见如此,势必影响征文的发表情况。署名“宣樊”的首篇获刊征文(连载三天),其立论颇具指标性的意义,暗合报馆的立场主张。几经现实与学理的比较,作者认定:“虽政府之资格不够,然不可因其资格不够,而破国有之议。盖就铁道之原则言之,固独占者也,因宜于国有者也。故今兹之所应研究者,非国有民有之问题,乃收回国有后之问题也。”(58)宣樊:《答铁道国有问题》,《时事新报》1911年5月23、25、26日,第1张第2版。该报论说的作者常见署名“宣”“樊”者,本篇亦可能是报馆中人引导征文风向之所为。1910年的《东方杂志》曾刊登“宣樊”的两篇论说,说明此人即便不是时事报馆的职员,也该与商务印书馆有着密切的关系。换言之,满足管理得法、财政巩固和统筹全局等三个条件,便可实行铁路国有。

其后,郑允恭提出设立“机关部”以监督外债用途和铁路人事。所谓“机关部”,应由各省谘议局代表组成的宪友会充任。“凡用款之不当与任事者之不堪者,宪友会调查的确,转报资政院民选议员,由民选议员提议更改。如得否决,则吾民不承认出租税,否则非有偾事者之受正式裁判,或令赔偿公款之命令不可。”(59)郑允恭:《铁路国有问题》,《时事新报》1911年7月19日,第1张第3版。砚耕野人也以立宪为由,提出“我民惟有监督其一切用人理财等权,不使一毫放松可也”(60)砚耕野人:《铁路国有问题》,《时事新报》1911年7月19日,第1张第3版。。另一位应征者剑宾更形激进:“我国民当舍铁路问题,而出全力以求一监督政府之实权。政府而冥顽不灵,虽监督而不副我民之期望,当出全力以改造一新政府。”(61)剑宾:《铁路国有问题》,《时事新报》1911年6月5日,第1张第3版。这些言论与时事报馆加强监管的意见有借镜互补之处。

铁路国有的立论基础,在于之前民办铁路的效果不佳,部分征文对此亦有反映。储丙鹑严厉批评民办铁路多有弊端:“五六年间,风云变色,明明为利薮者,忽变为销金之窟。不但子金不能幸获,恐母金亦不克瓦全,群相惴惴,不可终日。”所应争取者,只在股东本利之收回(62)储丙鹑:《铁路国有问题》,《时事新报》1911年6月4日,第1张第3版。。忍仙也认为错在民众:“川粤湘鄂之民,实立于无可抗争之地,徒以虚骄之气,集众要挟,欲以虚声吓政府,以此见国民程度浅而方针易误,观一端以推及将来对内对外之举动,诚为国人前途之大忧危也。”而盛宣怀“纵使其意在折扣分肥,究足以一纾国家财政之急难,此其晚节一长,不容概指为罪恶”(63)忍仙:《铁路国有问题》,《时事新报》1911年7月28日,第1张第3版。。其言已是公然为盛宣怀辩护了。这在一边倒反盛的舆论环境中(64)报载盛宣怀“以日来京外各报馆对于收回干路一事频加驳议,殊于路政前途大有影响,亟宜详细申辩,以息物议”。见《盛宣怀亦知人言之可畏乎》,《大公报》1911年5月22日,第1张第4版。,显得颇为另类。

时事报馆也刊登了应征者提出的两全之策,试图为铁路国有论减轻舆论压力。如宋静嘉提出“帑藏支绌,经济难筹,其路奈何,则莫如以官民合办,为扩张路线之方”,如是可免外人得益(65)宋静嘉:《铁路国有问题》,《时事新报》1911年7月22日,第1张第3版。。张汝澄亦认为“审察现时之情势,与夫将来之得失,从根本上解决,必得国民合办,政府与商人协成此公共之路而后可”(66)张汝澄:《铁路国有问题》,《时事新报》1911年7月22日,第1张第3版。。但是关于如何实际操作,征文并未言及细节。春霖的应征之文试图走出借债才能筑路的误区,认为可通过发行国内债券解决资金问题。问题在于,“近日粤省抵制铁路国有之风潮愈演愈剧,此皆政府措置不当,失信于民有以致之,则募集铁路公债之议,一时尚难实行”(67)春霖:《铁路国有问题》,《时事新报》1911年7月10日,第1张第3版。。

鉴于各方舆论对于铁路国有政策有极大的批评,时事报馆不得不有所反映,刊登了12篇反对国有的征文,在数量上多于支持者的8篇(其中包括官民合办者两篇)。但时事报馆在发表时做了技术性的处理,不刊登反对者的长篇大论,起码有四篇标注节录刊登。妥协的处置反映社会舆论对于铁路国有政策偏于反对,报馆亦不敢冒天下之大不韪。《时报》主人狄葆贤在1907年便已注意到:“使今日略作持平之论,略助政府,不顾舆论之趋向,于大局必有益,于报之销路必有损。”(68)《狄葆贤致梁启超》,“国立中央图书馆”特藏组编:《梁启超知交手札》,第107页。时事报馆敢于牺牲商业利益而立言至此,已是难能可贵。

禁米出口则是晚清数十年来舆论长期争论的问题,不仅涉及民食,而且成为外交议题,在长沙抢米风潮以后矛盾更为激化(69)此题的相关情况,参见李细珠:《清末民变与清政府社会控制机制的效能——以长沙抢米风潮中的官绅矛盾为视点》,《历史研究》2009年第4期;陈童敏:《内政与外交之互动——晚清米谷转运出口与中外交涉》,中山大学博士学位论文,2013年。。其时禁米范围已不限于粮米输出外洋,连带运输粮食至邻近省份亦在禁止之列。有如时论所言:“近日各省纷纷禁米出境,经湘乱后而益甚。江苏、浙江、安徽、江西行之。湖南、湖北行之。最近则河南、山东行之,奉天、吉林行之。各省殆以此为自卫唯一之政策。”(70)沧江(梁启超):《米禁危言》,《国风报》第1年第12号,1910年6月7日,第7页。或称:“禁米出口,小则禁止越省,大则禁止出洋,俨有一地所产米粮供给一地吃食,不准彼此往来之势。”(71)化民:《答禁米出口问题》,《时事新报》1911年6月12日,第1张第3版。

时事报馆对此题自有立场,但到12篇同题征文刊登完毕以后,才发表论说,表明意见。先是7月14日的《论江督禁麦出境之非》,9月12日明著论说《论禁米出境之为害》,指斥禁米出境之督抚“徒以计划失宜,眼光不能及远,其势遂足以杀人,且足以杀无数人”(72)《论禁米出境之为害》,《时事新报》1911年9月12日,第1张第3版。。此题的首篇文章署名“启新”(贾启新),明确反对禁米出口。时事报馆后将之列为唯一之一等,奖励百元,足见该报立场。贾文论证颇有学理,从经济角度入手,以“集约法”与“疏放法”耕作方式做分析比较,推论“谷价愈昂,则集约法之利益愈大,而产额亦愈多”,有利于目前占主流之集约法生产,并能探本溯源,认为目前经济恐慌“实由国中母财枯竭积累所致”,进而指出强国之策在提倡实业、扩大出口(73)启新:《禁米出口问题》,《时事新报》1911年5月28、29日,第1张第3版。。

篇末所附贾启新的私函值得留意:“今日最近之大患,莫大于民食问题。鄙人久已探喉欲出,惟因沪上各报,大都鼓吹米禁不遗余力,故不愿多嘴多事。今年逢大报征文之机会,亟纂录一稿,倘辱教之,不独鄙人之幸。再鄙人著此论,不惮悬诸国门,招人辨难,冀与国人互相研究,以得正当之解决,非敢即为定论也。”足见贾氏和时事报馆之持论有违舆论大势。贾启新随后撰文逐条反驳《时报》论说(74)灰:《禁米出口平议》,《时报》1911年6月21日,第1版。,《时事新报》不但发表,并选入《时事新报月刊》之中(75)贾启新:《续论禁米出口问题兼驳某报》,《时事新报》1911年6月30日,第1张第3版,另收入《时事新报月刊》第2期,1911年7月。,是月之众多征文唯独该文入选,时事报馆显有借重贾氏反击报界对手之意。

贾氏首作之后,后续刊登的征文多表达同情之意。顽石认为:“窃愿今之为民上者,不但用消极主义以防其害,亟宜用积极主义以生其利,奖励农业,促其改良,保护商业,助其生长,振兴工业,使无游惰。”(76)顽石:《答禁米出口问题》,《时事新报》1911年6月2日,第1张第3版。剑瓯亦以为“禁米出口,不啻禁人耕种”,应该“提倡农业而加以奖励”,才能从根本上解决米荒之问题(77)剑瓯:《禁米出口问题》,《时事新报》1911年6月11日,第1张第3版。。吴清望引用日本井上敬贺《农业经济》一书,认为中国米作为出口货品,“可与丝、茶埒,利权所在,岂宜放弃”。“然则非出口之为患,实无米出口之为患也”,因此要设法增加稻米之产量(78)吴清望:《答禁米出口问题》,《时事新报》1911年6月24日,第1张第3版。。

在反对禁米出口的阵营内部,其实亦互有争论。效水生认为禁米出口不过“一时之例”,长远宜实行“预算”,“审国内各处生产之总数,然后定以民食之约数”(79)效水生:《米禁出口问题(附辩论启新君说)》,《时事新报》1911年6月8日,第1张第3版。。贾启新随后撰文反驳效水生的“迂论”,并举亲见之扬州仙女镇米市日趋衰败为例,指出:“吾江苏绅士诬仙女镇米市有私运出口,禀官查办,致吾素来慑服专制威权之下之良农愚商裹足不前也。至若厘卡、学堂、公益等捐及尊论所谓因米价低降改种罂粟诸端,犹其次焉者耳。此为我国实业不振之普通原因,非仙镇米市衰败之特别原因也。”(80)启新:《禁米出口问题(答效水生)》,《时事新报》1911年6月20、21日,第1张第3版。这从侧面反映江苏绅士赞成米禁的力量实在不小。

从5月28日到6月25日,《时事新报》仅刊登了两篇效水生的有条件赞成米禁之文,其余均系反对,营造出来的舆论似乎一边倒。时事报馆认为禁米出口问题已然解决,便做出评判:贾启新获百元奖金,顽石、剑瓯、烦奴各赠十元;微有商榷的效水生则赠本报一年(81)《禁米出口问题解决》,《时事新报》1911年6月25日,第1张第2版。。

不过,时事报馆的评判结果显然遭到读者的反弹。报馆数日后不得不发布启事:“禁米出口问题虽经本报认为解决,而投稿者尚复络绎不绝,所持理由颇有为前此所未发者。且此问题关系甚巨,事理亦愈阐而愈明,谨仍陆续选登。俟彼此讨论透澈,再行解决。本报仍当酌致报酬。”(82)《征文题目》,《时事新报》1911年7月4日,第1张第2版。为顺应舆论,该报续刊了持平和陈星灿的征文,皆是强烈反对粮米出口。前者疾呼“不禁粮米出口,是欲举四百兆之同胞尽置之死地而后已”(83)持平:《答禁米出口问题》,《时事新报》1911年7月3日,第1张第3版。;后者认为米粮出口是抢米闹荒之案屡发的主因,“非仅匪徒从中指使,实有不得已之情耳”(84)陈星灿:《禁米出口问题》,《时事新报》1911年7月3日,第1张第3版。。这些言论提示出时事报馆面临舆论坚持米禁的强大压力,不得不有所妥协。

三、征文统计与组党歧见

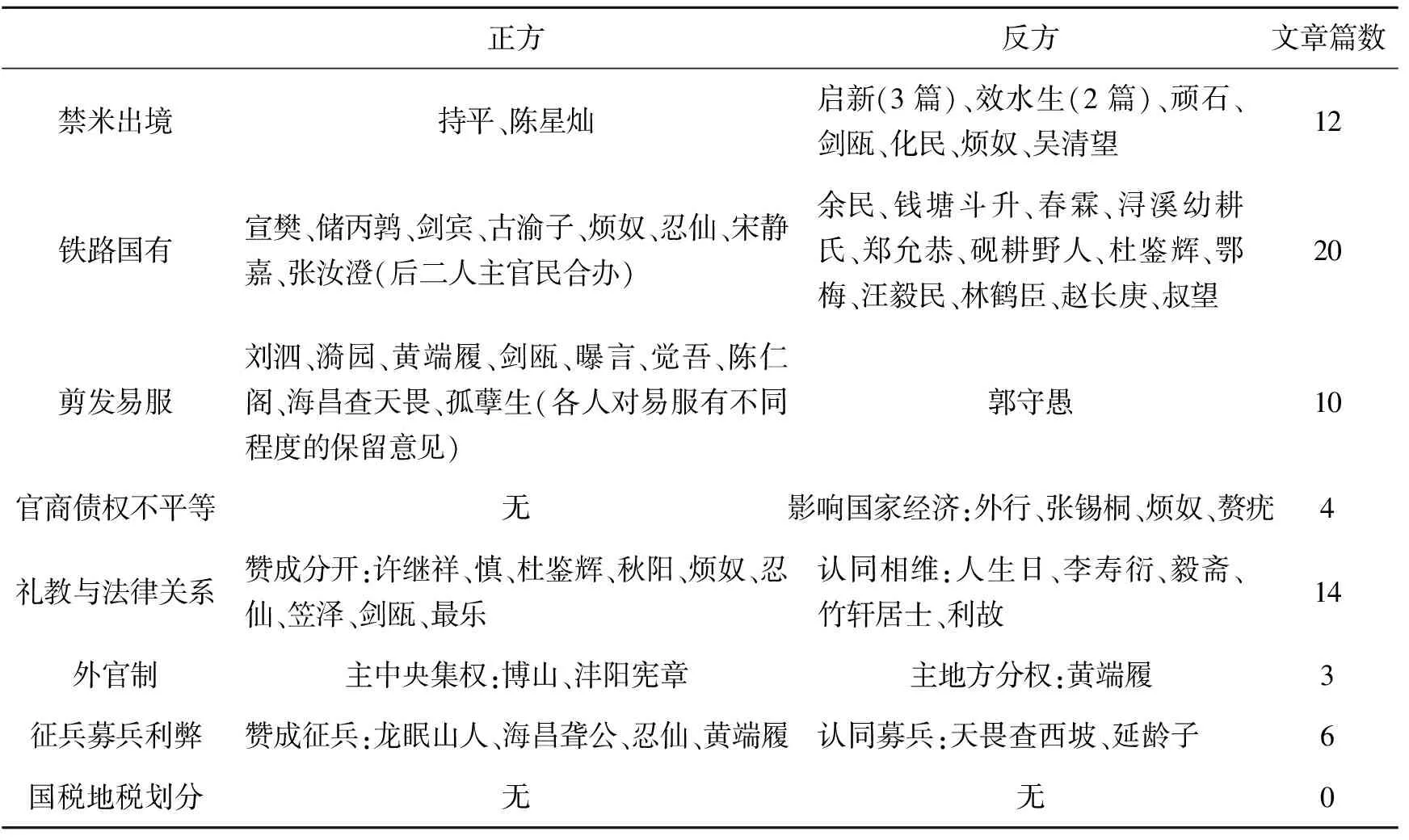

时事报馆从5月18日开始征文,一开始便广受欢迎,仅十余日时间,“日来承诸君投稿,已积有数十篇,容即摘要刊登,藉副雅意”(85)《征文题目》,《时事新报》1911年5月29日,第1张第2版。。到9月12日刊登最后一篇征文,共计69篇,几乎逐日刊登于第一张第三版,与“紧要时事”并列。征文多数节录,少数全文照登,甚至连载过14 000字的长文(博山《外官制问题》)。今将该报刊登征文之大致情形,列表(表1)如下:

表1 《时事新报》刊登征文之大致情形

各议题的来稿冷热不均,较多征文投向铁路国有、禁米出口、剪辫易服、礼法之争等时事议题,固然表明社会舆论的关注所在,但可能也因为其他题目较为专门,许多一知半解者无从着手。即便报馆做出指引,也是应者寥寥。如外官制,正是当年清廷筹备实施的政制改革要项,然而相关议题内容广漠,包括督抚权限、将军裁撤、吏员分科设置等方面,非与官场接近之人难以道其底蕴(86)即如时任湘藩的名士郑孝胥,面对湖广总督瑞澂的咨询,亦仅谓抱定“中央集权,各省分权,边省全权”之政策即可。劳祖德整理:《郑孝胥日记》第3册,第1335页。。故应征之文迟迟未见,直至读者来函询问:“因触及外官制问题,亦甚空阔,征文未见发表。鄙意亦当有解释,然后可以得文字。拟从中央集权与地方分权,两相讨论其是非,各持一说,以相质难,为应征之定义。未知贵报本意如何,祈明示。”编辑答复:“奉来教具佩高识,恰如敝报之所欲言,愧未能于发问之初竟将此意注入。”(87)《征文题目》,《时事新报》1911年6月13日,第1张第2版。直到报馆明确中央与地方权力分割的角度以后,才续有征文之刊载,但最终刊文也仅有3篇。

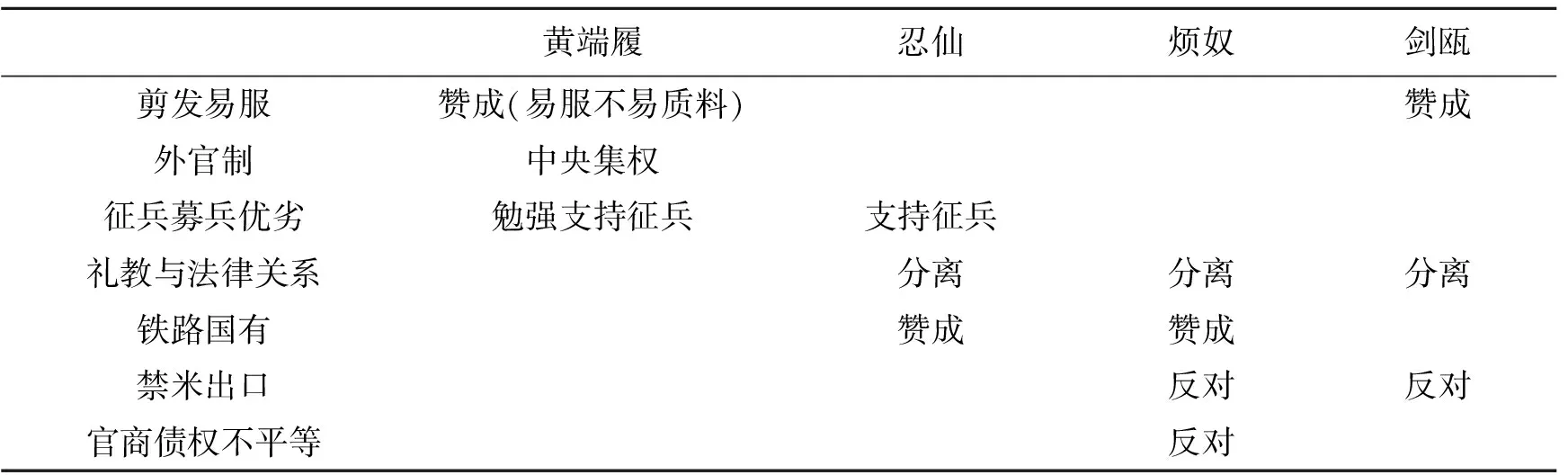

从另一角度看,有多位作者曾应征多个议题,亦应留意(表2)。

表2 多投作者的持论情形

从重合的征文议题分析,各位作者对不同题目的意见一致。忍仙和烦奴均支持礼教与法律分离,同时也赞成铁路国有政策。若以政见划分政党,他们同党的机会将大增。这正好符合张元济等人将征文视作沟通政见以组党之媒介的初衷。不过,到9月12日以后,保路风潮大起,局势不稳,时政要闻随之占据各版面,征文实际停办。

其实,新刑律纷争成功引起了清季政党政治的萌芽,报馆才会因势提出“法律与道德关系”的征文题目。其事缘于1907年修订法律大臣沈家本奏进的新刑律草案,由日本法学博士冈田朝太郎起草,折中新旧法律,意在自创良法。然而该法案先是遭到张之洞为首的部院督抚之抨击,在1910年宪政编查馆审议时,再受劳乃宣等人质疑,要求就其中“无夫奸”“子孙违犯教令”“子孙正当防卫”等少数条目进行修订,参用旧律,维持礼教。杨度和汪荣宝等新派阻击,大加反对,并在资政院议场展开拉拢议员的争夺战,遂有政党政治之萌芽,即蓝票党与白票党之分,再衍成政学会和帝国宪政实进会(88)张玉法:《清季的立宪团体》,北京:北京大学出版社,2011年,第324-327、342-348页;李欣荣:《辛亥前夕的“无夫奸”论争与政党政治萌芽》,《学术研究》2013年第9期。。

对于因法律异见而生政党,外间有论者提出质疑,不是所有政见皆可以划分党派。章士钊指出:“新刑律案争持颇剧。两造先时各布其理由,并于新闻纸中发挥其意见,劳乃宣居然隐有反对党魁之目,似党派问题矣,而实非也。何也?以其杂有社会问题也。凡政治问题之含有风俗、礼教种种性质者,乃政家之所视为最棘手者也,故非必不得已,万不可以此列入政纲。苟列入之,其党未有不起内讧者也。”(89)秋桐(章士钊):《论资政院议员当采政党部勒之法》,《帝国日报》1911年3月19-21日。该报不注版次。借新刑律案倡议维持礼教而成立的帝国宪政实进会,稍后发表政纲,被宋教仁逐条分析,“语于政治之方针,政策之统策,则支离灭裂,见笑大方,真可谓无批评之价值者矣”(90)宋教仁:《近日各政党之政纲评》,陈旭麓主编:《宋教仁集》上册,北京:中华书局,2011年,第238-242页。。

章士钊根据西方实践经验(特别是英美政制),自言其理想的政党政治:“中国只有两大党也,此两大党者,又一在朝,一在野也。今吾自立于野,乃组织在野党,则以在朝党为对立党,而因以自制其党纲,无可疑也。”(91)秋桐(章士钊):《中国应即组织之政党其性质当如何》,《帝国日报》1911年3月12、13日。朝、野对立,推动轮流执政,也是不少“政客”组党的实践理路。特别是立宪派以在野者自居,以官府为对手方积极组党。徐佛苏、雷奋、孙洪伊等人以直省谘议局联合会成员为基础,组成宪友会,自命为“民党”(92)《徐佛苏致梁启超》(1911年6月9日),“国立中央图书馆”特藏组编:《梁启超知交手札》,第253页。。

时事报馆却提出“法律与道德关系”的议题,并不以“保守”还是“进步”为预设立场。读者来函表示,法律与道德关系“未必指可以偏废与否而发问”,借此询问报馆的立场。编辑随即答复:“上年资政院议新刑律,或主张礼教自礼教,不必于法律内并成一谈。或主张法律必与礼教相合,是以敝报愿介绍两派学说,乘暇研穷,为今年资政院再议之预备。至偏废之说,太不近情,纵在资政院中提倡不并一谈者,亦断非谓法律之外,不必复有礼教也。”(93)《征文解释》,《时事新报》1911年6月6日,第1张第2版。这是表示报馆并不专主礼教或法律,而是探讨两者关系,既表明立场中正,亦为应征者撰文提供指引。

时事报馆不满的是,作为“官僚党”的宪政实进会后续发展并不依赖“保守”的政见,加入者多有功名利禄的考虑。

尤可笑者,官僚党中,最初以反对新刑律为结合之根柢,以守旧始,固尚有宗旨可言。夫果标其目曰保守党,甚且曰顽固党,皆不失为政见之名词。今特以官僚为名,而旧时结合之宗旨尽没,并闻政客中以踊跃做官之故,向时著名不主张守旧者,亦附和官僚以取媚于政府,然后得餍所欲而去。于是以官僚党为终南之捷径,其先挟有保守顽固各宗旨而来者,转为少数运动家所利用(94)《鞭辟吾国政党之蜕化》,《时事新报》1911年8月23、24日,第1张第3版。。

同时,时事报馆亦不满意作为“民党”的宪友会,批评其“本求联络督抚,而其效果将反以联络政府,亦正如官僚党之所为乎?”因为如此行事,将与“官僚党”无别。时事报馆特别注意到“民党”的政治考量:注重地方分权,加重督抚权限,阻挠中央集权,便可提升谘议局的政治地位,“则谘议局将永操立法之能,岂非人民之大可恃者耶?”这很可能便是时事报馆提出“外官制”和“国税地税划分”选题的出发点(95)《时事新报》的论说指出,美国共和、民主两党的政见区别在集权与分权。“中国今议法制,将取法中央集权之制乎?抑取法地方分治之制乎?此以俟政家之解决,盖不可以常智测也。”见《论政党组织之要义》,《时事新报》1911年10月7日,第1张第3版。。不过,就该报看来,“民党”其实无须如此曲折费事,“无假于外至之客感,无劫于督抚之积威,以舆论为是非,堂堂正正,与政府党相见于议场之上,以多少数为进止。其真有舆论之坚确者,自足以破政府党之脆弱”(96)《鞭辟吾国政党之蜕化》,《时事新报》1911年8月23、24日,第1张第3版。。

概言之,张元济、汪诒年的《时事新报》主张以理性政见划分政党,举办大规模的时政征文,尝试酝酿出理想的政党政治。不管是“保守”还是“进步”,只要持之有故便可。不过,若将征文发表结果与该报论说并而观之,不难发现张氏等人偏于稳健保守的立场,体现江南绅商团体要求循序立宪的政治呼声。10月7日时局已混乱不堪,时事报馆犹发表论说《论政党组织之要义》,再次申言根据政见和平组党的希望:“乃好立政党者,已如风发泉涌,各张旗鼓,不可遏止。虽曰文明之世,愈竞争愈进步,然恐徒滋纷更之弊,而不闻有团结之举,转可虑耳。窃愿吾国之号为政党者,群以公益为竞争,不以私利为竞争,以法律为竞争,不以意气为竞争。”(97)《论政党组织之要义》,《时事新报》1911年10月7日,第1张第3版。意即多研究些政见,少谈些朝野斗争。岂料三日后,武昌革命军起,清廷终在朝野斗争对立的政党萌芽间覆亡。稳健保守的政治舆论终究没有机会在晚清社会生根发芽。